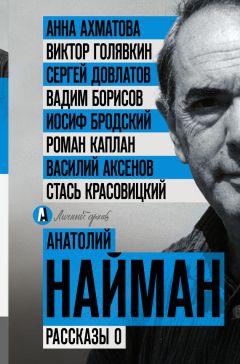

Текст книги "Рассказы о"

Автор книги: Анатолий Найман

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Тоже любила говорить: зачем актрисе внешность? Фактура – да. Дак на фактуру жалоб не было.

И зачем ей были мужья, если она сыграла массу женщин, которые все жены или, на худой конец, невесты? Однажды, когда Илья в десятый раз рассказывал про укус змеи, я отвлекся. Долетали лишь отдельные слова, какое-то из них дернуло под моим черепом спусковой крючок, и вместо голоса Ильи я услышал собственный: театр, читка пьесы, распределение ролей, медсестру дадим Рогнеде. А кому еще, если она единственная актриса, которую я знаю? И если она сыграла Крупскую – а она ее в самом деле сыграла, – то почему не Лилиану, выдуманную мною мать? И тетка в КГБ – она действительно меня допрашивала, или это тоже из сценических удач Рогнеды?

Ничьей она не была женой – хотя в последние годы жила у Вадима. Я позвонил ему – замечена ли им вспышка телеактивности. Она взяла трубку. Алло, Рогнеда? «Ее нет, – сказала она. – Говорит ее истерзанное тело». Все-таки чересчур много ролей выучено и запомнено. Что не отменяет завуалированной жалобы. Кем, спросил я, чем: приболела? Тот, кто утром кофе пьет, никогда не устает – это же была твоя коронка, еще при социализме. «Всеми. Всеми вами»… Надо держаться, тебе же предстоит войти в телефонную связь с вечностью… Она задала тон, никак не мог я с него слезть. Она же и сняла. «Приезжай», – и повесила трубку.

16.

У ворот сигналю, выходят оба – и Витя Либергауз. Сюрприз, говорит Витя, решили сделать тебе приятный сюрприз. Остаешься ночевать, говорит Вадик.

Это предполагалось. И «Джонни Волкер» четверть стакана – к двум уже действующим на столе. Не пьет Витя и, пока мы чокаемся и глотаем, энергично выкладывает: три стента, мюнхенская клиника, наблюдение академика (грузинская фамилия) в Москве, крестор, щадящая диета. Генеральский набор. Рогнеда говорит: меняй волну. Вадик: а мне нравится, убедительно и в самый раз, ни переполнено, ни недобрано, и если фраза началась, знаешь, на чем кончится, прокурору делать нечего, приговор сто пудов оправдательный. Сто пудов, повторяет Рогнеда. И Витя с удовольствием: сто пудов. Вровень с языком, в ногу.

Рогнеда достает сулугуни и брынзу, и еще два сыра, и всякие мясные нарезки. Говорит: опередив, шутка. Витя: а помните Куца? Когда он начинал отрываться… Вадик: спуртовать. …кто-нибудь обязательно: во нарезает, и кто-нибудь сразу еще обязательней: объявил нарезку. Рогнеда: Вить, полглотка, а? Не как в Ялте, когда ты меня валил-валил шампанским и я тебя домой мертвого волокла, а пол (большим и указательным показала малость просимого и предлагаемого). Для блезира. Зигзаг… Витя беспрекословно: только водку, – сам плескает в стакан. Ну за, ну за, ну за. И сам пригвождает: жалкое зрелище. Вадим: давно.

Рогнеда отправляет в щель сидишника диск. Программа, еженедельная, название всей серии «Культурная мода», конкретно эта передача, за абсолютную точность не отвечаю, но, кажется, «Культура геев: разновидность большой? маргинальность? обособленность?». В студии два этих самых гея, ведущий под вопросом, два страшных антигея (один ветеранского типа, с орденом «Знак Почета», другой комсомольского, на языке вертится «с кастетом»), священник. Женщина пожилая – воплощение материнства, и молоденькая, под пару комсомольцу, лейтмотив: я нравов свободных, но убежденная «гетерианка» – именно так сказала. И Вадим.

Спрашиваю: с чего это ты?.. По дружбе. Верховный гом страны – из нашей той компании, ты его знаешь, с бобриком бело-желтым. А я однажды важной их гонительнице сказал при людях: других забот нет? Он и попросил прийти оборонить… Рогнеда встряла: удивляюсь, что не все… бело-желтые. (Я наклоняюсь к ее уху и шепчу: а ты была членом партии? Она шепчет в мое: я и сейчас член, только взносов не плачу. Я уже Крупскую играла, была. Крупскую нельзя беспартийной. Я коммунисска раннéго часа, пью денатурку заместо кваса. Я ей: я не разочарован. Витя: не мешайте смотреть. Вадим: это же шоу.)

Шоу течет. Как обычно, каждый ведет линию, которую от него ждут. Обличающие обличают, обличаемые пафосно уличают их в незнании предмета ни под углом истории, ни современности и не обличаются. Вадим выглядел уютнее всех, светло-серая, явно какого-то мэзона рубаха с открытым воротом, прическа аккуратная, но отнюдь не уложенная. Говорил неучено, присыпанно юмором – в давнем значении этого слова: хорошего настроения (правильно будет сказать, намерением юмора). Но говорил мало, больше помалкивал и при первой возможности изображал лицом согласие, поощрение и благодарность – кто бы что ни утверждал. Опять-таки вначале, представляя свою позицию, сказал, что не замечал в гомосексуалах (так!) особенностей, отличий от не. Разве что иногда особенно предупредительные интонации, «я бы назвал их хрупкими». И что в ранней молодости он познакомился с «чудесным юношей», который был уверен, что на свете есть «гомосексалы».

Рогнеда нажимает на паузу, встает, заставляет встать Вадима. Кланяется мне – низко, широко, не разгибается долго. Тянет вниз его, он тоже наклоняется, халтурно. Либергауз подносит руку к сердцу. Мило. Напоминает детскую шараду. Пускаем дальше.

Возможно, юноша путал их с аксакалами, говорил Вадим. И хотя сам он, Вадим, не был, увы, так целомудрен и, что еще печальнее, не стал позднее, он с тех пор считает, что так, как этот юноша, и надо подходить к этим загадочным мифическим существам, если сам не такой и не хочешь строить знатока.

Опять стоп. Это, объяснили они, в эфире осталось. Вырезали следующий кусок: где он сказал, что его покойная жена говорила «еще в то время, в шестидесятых», что все рассказы о встрече Хрущева в Манеже с художниками были предсказуемо спущены в мелкое и заболоченное русло. Сюжет смастырили из вульгарности вождя и гонений на искусство. Позднее перемешанных с самохвальством. Тогда как Хрущев, крича «пидарасы», беспомощно пытался противостать надвигающемуся торжеству мира бесплодия. Которые – бесплодие и его торжество – своим крестьянским чутьем чуял, но по некультурности не мог выразить.

После замешательства, породившего в общем красноречии паузу, ведущий спросил, а кто, собственно, его жена. Этот момент склеили встык с обрывом на чудесном юноше. Вадим назвал, все немыслимо оживились, забыли о геях и стали говорить об Агаше. Ведущий был шоумен нашей школы, приходской, посы́пал вопросами. А что она еще говорила – про власть, про мораль, про культуру; а не подавляла ли вас сила ее выдающейся личности; а не замечали ли вы за ней особой сексуальной ориентации?.. Вадим состроил одну, другую, третью свои обаятельные гримасы и добродушно – тоном, во всяком случае, добродушным – сказал: «А вы за своей? За женой своей. Не замечали?» И уж совсем ангелически закончил: «Звали-то нас в застолье вроде не на нее. А?»

Стоп, эджект, всё. Дальше ерунда, объясняет Рогнеда… Если, говорю, это для меня, тронут, мерси. Вживе, конечно, живее, но фирменный знак – твой, смотреть не стыдно… Либергауз, недовольно, мне: ты тут не один, мне так очень, очень. Мне всё очень. Мне они (подбородком на Рогнеду и Вадима) сказали, ты смотрел и две эти, с Колей Дрыганом и с Ильей. И Коля, и Илья – мне – очень. Мне и сосед ваш (опять Рогнеде с Вадимом) очень… Я перебиваю: как малограмотный твердит. Очень. Не съехать… Ты, отвечает, больно златоуст. Выражаюсь, как умею. Простонародно – что значит искренне. А главное, неожиданно. Ты, как Вадим сказал, ждешь, что если у Либергауза фраза началась, представимо, как кончится. А Либергауз тебе: очень – и грызи кость.

И вдруг Вадим: и мне очень. Так как-то всё вместе и нас на фоне всех показали, что прорезалось, о чем никогда не задумывался и не подозревал. Что есть о чем. Что-то общее, что-то сродное. Причем не стадное. И чего уже не переменить и не поправить. Что-то противное, как кровь горлом. А ты сидишь у постели. И помнишь, как еще только покашливание начиналось. Те годы. И как тогда шутили: будь здоров, не кашляй. Про совсем другое. Веселое, дурацкое, никчемное, никакое. Уже шло к кровохарканью, необратимо. Так ведь все куда-то шло, у всех, и что так идет, была полная уверенность, что только так и может идти, и должно. И прямо тут, возле койки, кровь горлом из противной делается родной. Потому что единственной. Противная, дорогая сердцу кровь. Нашему столько же, сколько его. Так что и мне – очень, очень.

Показания, произносит Либергауз торжественно, в протокол не заносятся, но влияют на настроение публики, в частности присяжных. А возможно, и судей, если они неподкупны.

Мы идем гулять. Почти одновременный по жаре этих широт налив всех ягод: земляники, вишни, смородины красной, малины, крыжовника, смородины черной. Если не думать о зиме, не стоять в эту жару у горячей плиты, отнимая время у прохладного купанья, не варить варений, добавляя к июльскому многодневному зною жар раскаленных спиралей и открытого огня, – только и срока что две недели, ну три, поклевать всю эту сочно-сладко-разноцветную спелость, как птица. Добрать в августе-сентябре яблочной, сливовой и рябинной клетчатки и улететь. Или, ежели морозостойкий, не улетать. А вернешься ли через год, и ягоды вернутся ли, кто возьмется ответить?

Чьи это слова, чей голос? Не Рогнеды. Она в эту минуту говорит, что не любит ходить. Любит сидеть в саду, в плетеном кресле. Читать. Дремать. Это для нее одно и то же. Вдруг видеть боковым зрением, как кто-то быстро идет вдоль забора по дороге. Вверх. Иногда их несколько, тогда строем. Это ветерок пробегает по грубым крепким стеблям растений, нескошенных с той стороны забора. От бывшей реки, пересохшей. От реки всегда ветерок. Воды нет, а он остался.

И не Вадим. Вадим прихрамывает. Что? Тебе знать не надо. Подагра. Чепуха. Сливы уже розовеют. Маленькие, слишком рано, не созрев падают. Где подагра? Где надо. На плюсне стопы такая косточка за большим пальцем. Сизовеет, как слива. Косточка, без мякоти.

И не Витя. Витя рассказывает, как начинал карьеру, работая у известного ленинградского адвоката. Тогда говорили, частного. Выучился у него приемам. Доверял его интуиции, в ее русле развил собственную. Сориентировался в мире практических юристов. И к тому выучился работать и действовать в системе советских ограничений и фальсификаций. Развил нюх на то, откуда чем тянет. Вообще – сориентировался. Я откуда-то это уже знаю. И Вадим, и Рогнеда. Но слушать интересно. Уютно. Манера речи и голос у него знаменитых. Так он говорит. Говорит: по-другому не скажешь и объяснений не требуется.

Значит, то, про ягоды и птиц, – я. Мои слова и моим голосом – хотя рта я не открываю.

17.

В бывшем русле якобы существовавшего ответвления Истры теперь стоят дома. Несколько старых дач, несколько домиков архитектуры избяной, тоже давней постройки. Все с приделами, по большей части уродливыми, мезонинами, вторыми этажами на месте чердаков. И несколько кирпичных теремов, новых. Либергауз говорит, что его адвокатская контора иногда ведет дела о спорных владениях в похожих полудеревнях-полупоселках. Он обратил внимание, что высохшие русла очень ценятся из-за твердости грунта. Так сказать, земная кора как таковая. Я играла Воду в детской радиопьесе, говорит Рогнеда. Собачий бред, как Засуха ее изгоняет. Главная реплика была «я еще верну-усь, верну-усь, смою тебя в преисподнюю-ю». (Мечтательно:) посмотреть бы, как поплывет Заистровая наша Долинка. В море-окиян, если не в ю-ю… Вадим: список кораблей до и после середины.

В низинке выкопан пруд, садимся на берегу. Рогнеда переводит взгляд с одного на другого, на свои плечи, живот, заключает: а мы в неплохой форме. Мне: делаешь зарядку?.. Лежачую. Главное пресс… Пресс – главное, подтверждает Витя, внутренний корсет… Появляются две мамаши, здоровенные как гладиаторы, с мальчиком и девочкой, худосочными, как лягушата. С ходу кидают в воду надувные матрасы, залезают по колено, затаскивают детей. «Прошлым летом дед-засеря нажрался, чуть не утопил». Мальчику: «Озяб, блять, иди, я сказала, к Марине!»… Марина решение приветствует: «Долго я тебя буду ждать, ёп твою мать!» Мы раздеваемся, уплываем на середину. Матери на матрасах подгребают к нам. «Вы не врач», – спрашивает меня Марина утвердительно. Нет. «А вы с виду врач», – говорит Либергаузу. Тоже нет. Они разворачиваются. «А его почему не спрашиваете?» – Либергауз на Вадима. «Он тут живет», – отвечает не-Марина. «А ее?» – на Рогнеду. «Нам сказали, мужчина». «Кто?» Не отвечая отплывают. Издали одна другой: «Не все, блять, ему равно».

По пути домой вяло шутим, чем Витя похож на врача. Может, тем, что похож на еврея. Вадим: араб попал в автокатастрофу, нужно переливание крови, а группа очень редкая… Витя не похож на еврея, говорит Рогнеда с напором… Такая группа есть у одного еврея… Я не похож, подтверждает Витя. А на кого же?.. Еврей дает кровь, араб выздоравливает, дарит ему миллион, плюс коня, плюс дом… На интеллектуала… Новая авария, еврей тут как тут, на этот раз ждет яхту… Космополитический тип… Араб дарит шоколадку – в чем дело? – а у меня уже две трети еврейской крови… И подначивает: ну, ну, ну! Либергауз, Либергауз, что-то мне это говорит… Витя, в сторону Вадика: старость никого не украшает. Рогнеда: никакая не старость, а нормальный Вадин маразм. Витя: Вадь, правда, ты раньше ни про евреев, ни так позорно… Так откуда фамилия такая?.. Я вмешиваюсь: фамилия его матери… Ты ее знал? Космополитический интеллектуальный тип?.. Витя говорит: были такие бароны остзейские, Ливерхаусы… Вот, вот! Остзейские. Ну слава богу.

Лениво. От нечего делать. Как мы же молодые. Минус тогдашняя веселость, вегетативная, плюс сегодняшняя, подражательная. Мы.

Вадим шваркает на сковородку отбивные, моет помидоры, салат, ставит на стол, стуча, тарелки. Ну, быть! Или не быть? Ну, так и быть. Первые пять минут этого быть. Следующие пятнадцать того, в которое это переходит. Еще сколько-то, не сверяясь с часами, такого, которое, как вода в пруду, всегда колышется вокруг в ожидании, когда оно понадобится.

Ложь.

Я не произнес это вслух. Но если бы произнес, то так же спокойно, как «передай хлеб» или «подвинься, я тебя против солнца не вижу». Может быть, все-таки немного эмоциональнее, потому что «ложь» звучит пафоснее, чем «вранье», «чушь», «лажа», «липа», «туфта» и так далее.

Ложь было то, что я, и мы все четверо, и все остальные позволяли себе думать о себе как о поколении и в то же время выпивать так, как мы выпивали. Виски соглашаться, а водку не хотеть. Спрашивать «а “Чивас Ригал” у тебя нет?». Делать глоток, не делать следующего, отодвигать, пропускать тост, квазитост, отказываться, прекращать вообще. Не перепивать. Тогда как поколение пило не ради подъема настроения, и не из симпатии к собравшимся, и не за компанию.

Самое ошеломительное – не чтобы опьянеть. Чтобы прийти в норму – вот зачем. Нормально, то есть неуклюже двигаться, таращить глаза, сидеть с закрытыми. Наливать следующую только потому, что ничего другого нет в виду. Засыпать, падать все равно где, за столом, на улице.

Пить не водку, а московскую. И не московскую, а два-восемьдесят-семь. И не ее, а сто-пятьдесят-и-кружку пива. Не портвейн, а бомбу, не бомбу, а краску, не краску, а густую непроглядную химию, рубль семьдесят. Грязную кровь драки, еще не сворачивающуюся, но уже не закупоренную в капиллярах. Видеть трезвых или ненабравшихся, в отличие от себя, не вполне нормальными, спешащими, лишнее или непонятное говорящими. Это было не пьянство, пьянством это называли те.

Это было как баня, только не раз в неделю, а постоянно, не просыхая. Наше поколение ходило в баню. Описать его ходящим в баню будет точнее и основательнее, чем гуляющим. «Гуляло». Беллетристика. Ходило в баню и в сорок отдавало концы. Приказывая жить дальше, дольше, до семидесяти, таким, как я, Вадик, Рогнеда, Либергауз. Истолковывающим мироустройство. Оставленным выдавать себя за «всех».

…Либергауз, Либергауз, говорит Либергауз, посмотрим, кто это такой. Снимает с вешалки портфельчик – с ним приехал, – достает лэптоп. Плоский, как камбала, с нее же размером. Достает из бумажника кружок, толщиной с мацу, диаметром медали «За победу в Великой Отечественной войне». Такой, что сразу видно, не на каждом шагу валяется, подороже Вадимова CD будет. Вставляет – и возникает на экране. Не сразу (десять секунд на освоение физиономий) – титры: «Контемпорари Раша», «Эвридэй интервью». Физиономий три: его, русской молодки-интервьюерши и тетки «в годах». Выглядит этих лет порядочно моложе, но в этой моложести опять-таки в годах. Либергауз мне: ничего тебе лицо не говорит?

Все трое шпарят по-английски, русские субтитры. Тетка из какого-то отдела ЮНЕСКО, глава отдела. Лицо много чего мне говорит, мне сейчас все лица много говорят, стараюсь не вникать что. Интервью о судьбах. Они же карьеры. Идет исключительно на заграницу, и самое главное, что на Америку. Образ нового русского человека. Не нового русского, а человека. Мы не только мафия, коррумпизаны, пирамидчики и шпионы, а уважаемые люди. Америкаши должны это понять. Вот Либергауз. «Я окончил чикагскую Ло-Скул, лучшую, на мой взгляд, в Соединенных Штатах, уверен, и в мире. С этим дипломом и с этим английским само предположение о каких-то деловых неприятностях стало выглядеть нелепостью. Единственное, что предстояло, – постоянно растущее процветание. Так оно и пошло, и шло, и вышло».

Расскажите о последней защите, которую вы вели в суде.

Да. Дело отчасти забавное. Во всяком случае, не ординарное. В небольшом, население немного за сто тысяч, городе в центральной России жители собрали подписи под письмом. О засилье узбекской эстрадной музыки на городском радио и телевидении. Инициативная группа обратилась ко мне с просьбой о защите своих гражданских прав. Мои помощники провели расследование, информация подтвердилась. Но! Власти города официально заявили о своей непричастности к конфликту. Мэр сказал, что эстрадная музыка ему претит. Спутниковая тарелка, объяснил он, его вкусы и интересы более чем удовлетворяет. Теле– и радионачальство заявило, что объем национальной музыки увеличен осознанно и намеренно. Прислало справку о том, что в результате рейтинг музыкальных передач вырос на двадцать процентов. Соответственно вырос приток рекламы. Инициаторы письма утверждали, правда устно, что узбеки, захватившие опорные пункты рыночной и магазинной торговли, заплатили и муниципалитету, и телерадио. В городе действительно есть узбекская колония, малочисленная. Ее представители также попросили меня защитить их права – и репутацию. Некоторое время я не давал ответа ни тем, ни другим. Но в конце концов пришел к выводу, что возможное влияние узбекской диаспоры находится на уровне домыслов, тогда как попытка их дискриминации налицо. Я принял их сторону и выиграл дело.

Звонок от слушателя из Нью-Джерси. «Если это не профессиональная тайна, какой гонорар вам предложили стороны?» Витя мягко улыбается, лезет в карман, достает бумажку, подносит к камере. Написано «непременно последует вопрос о гонораре». Сто лет назад, сказал Витя в телевизоре, я, старшеклассник, предложил другу, в те дни моему альтер эго… (Витя за столом у Вадима с Рогнедой легонько поклонился в мою сторону, прижал, как раньше, руку к сердцу, Вадим с Рогнедой шаляй-валяй изобразили жестами и телодвижениями ссылку на свой предыдущий ко мне респект.) …отправиться в Псковскую область на сбор фруктов и ягод. (Я – за столом – минимально укоризненно: «Витя»; он: «зануда».) Друг отказался и объяснил причину. Точно как сейчас, я вынул из кармана бумажку с его ответом, угаданным мною.

Когда вы решили, что станете адвокатом?

В четырнадцать. Но оформил в шестнадцать – когда получал паспорт. До того у меня была фамилия отца, я взял мамину. Единственная причина была, что «адвокат Либергауз» в сто раз убедительнее – и, замечу, адекватнее (самого себя развлекая, себе под нос проборматывает: адвокатнее) воплощаемому замыслу – «адвоката Львова». (Последовала – за столом – пантомима, в сторону Вадима: тебе понятно? – со стороны Вадима: извиняюсь, извиняюсь, примите уверения.)

Вопросы к Вите перемежались вопросами к даме из ЮНЕСКО. По мысли интервьюеров, этим достигалась бо́льшая живость разговора. Но проступала также и мысль кого-то, кто за и над ними. Воспитателей. Форматоров. Чем больше лиц, тем больше стерты личности. Лица одно другому равны, их равенство смазывает особенности личностей. Витя сказал, молодка сказала, дама сказала, всего не запомнить, какие-то слова сразу обвалились, как лишняя оладья глины, пришлепнутая в горячке и по жадности. Между тем, что осталось от каждого, не велика разница, каркас общий.

Мы в ЮНЕСКО не отказываемся от прошлого. Мы даем ему оценку. Каким бы оно ни было. Парижане, прошедшие немецкую оккупацию, научились многому такому, чего не знала многовековая история Парижа. Победа большевиков дала нам, русским, опыт, которого остальное человечество, можно сказать, избежало, а можно сказать, не получило. Другими словами, лишено. Время течет, и в этой реке минувшие события проявляются как недодержанные фотографии, набирают вес, как сплавляемые бревна. Или рыбы. В советский период я работала с молодежью, и один из тех, с кем проводила предупредительно-разъяснительные встречи, обронил интереснейшую подробность о семейной жизни вождя революции. Я сразу взяла его сообщение на заметку… (Я – за столом – окаменел.) …я перерыла малодоступные архивы – и что вы думаете? До последнего времени считалось, что мать жены Ленина звали Лилиана. Ее звали Вивиана! Она была француженка и в родстве одновременно с Жоресом и Клемансо. Пока довольно и этого, сэля сюффи. Пока.

Вы постоянно живете в Париже или в Москве?

Я живу попеременно в Санкт-Петербурге и в местечке рядом с Версалем.

О мон дьё, простонал я, не зная, что могу так сказать.

Рогнеда приложила ладонь к щеке, Вадим поднял большой палец, Либергауз самодовольно, как будто он это устроил, может быть, и в качестве всемогущего, – завизировал: да уж, тон дьё постарался.

После этого изображение задергалось, верхняя половина ушла вниз, нижняя поднялась над ней. Через секунды исправилось. Не вошло в передачу, объяснил Витя… Вырезали, что ли?.. Ну да, но не по цензурным соображениям.

Девица задала вопрос о той поездке в псковские края. Он рассказал как по писаному, за полвека успел рассказ отстояться… Девица: а не было ли ему страшно, не боялся ли он, что заметут официально, полуофициально, побьют, при удобном случае прикончат. Он ответил: «Всего боялся. Начиная с бабочек, крупных. Ближе к вечеру. Как они сильно вылетают из-под локтя, внезапно, абсолютно бесшумно, и уносятся, пропадают, в мгновение. А в сумерках мечутся, чуть не как птицы. Как летучие мыши. Ну тени умерших. Или даже в окне. Вроде бы созерцаешь, из комнаты, защищен. Роскошный сад, роскошная лужайка. И так же, со скоростью ласточки, черная, узора не различить. А еще и залетит, и давай колотиться о потолок, об стены, сокрушительно. Не говоря о ночных. Эти – ужас, паника, жуть прикосновения. Холодного, скользкого, жирного, безостановочного перемещения»… Странно, сказала теледива, бабочка шедевр природы… «В каком именно виде? Бабочка многолика. Летит – одна. И вы замечали? никогда не понятно, головой вперед или назад. Села – другая. Распахнула крылья – одна, сложила – совсем другая. А ведь есть еще – при-открыла, полу-открыла, на треть, на четверть, на каждый миллиметр».

Немудрено, что это убрали, чувиха выглядела ошарашенной. Чего не скажешь про мою с Литейного – довольно кивала головой: яркое описание, поэтичное, мы в ЮНЕСКО ценим поэтичность. Вадим заметил: всегда больше спрашивают, чтобы было из чего кроить. Рогнеда прибавляет: показывали бы и то, и другое, интересно же сравнить, что в еду идет, что на помойку.

Всё, поехал, говорит Либергауз… Оставайся, уложим напротив – Вадим показывает на меня… Раб своего процветания, говорит Либергауз, не могу. Нажимает кнопку на мобильном, выговаривает в него: давай. Есть машина, есть шофер. Есть особняк с колоннадой, два крыла. А мне сколько и вам. Нельзя не эксплуатировать нажитое. Поехали, предлагает мне. Мотаю головой. Он говорит: понимаю, – но во взгляде сочувствие к не имеющему особняка. К не поехавшему в Алоль и теперь не имеющему особняка. Подкатывает машина, даже не бесшумно, а с минус-шумом. Высасывая шум лиственный, шагов, травяной. Показываем друг другу, что обнимаемся. Он говорит Вадиму-Рогнеде про меня: как с первого раза не поехал, так и держится… Пррьють – нет Либергауза.

Я зеваю, и Вадим поднимает указательный палец: наверх. Иди наверх. Сколько раз я у них ночевал, всегда на втором этаже, в одной и той же комнате. Иди в твою комнату, говорил Вадим – и Рогнеда стала говорить. Зимой мне давали второе одеяло и включали калорифер: батареи грели по-дачному, к утру слабее, я подмерзал. Летом оставляли только простыню, но в жаркие дни нагревшаяся крыша долго не остывала, я сдвигал простыню ступнями в край и там сминал – чтобы не касалась, не покушалась на мою первозданную свободу, однако была достижима. Я и они говорили «первозданная», неосознанно поддерживая манеру речи, с годами укоренившуюся в нас. В той же манере следовало сказать – «прилипшую».

Поднялся, свернул в ванную, чистанул зубы щеткой, по поверью закрепленной за мной, вышел, чувствуя себя уже наполовину лежащим в кровати. По лестнице грузно всходил Вадик, в левой руке держал бутылку недопитого «Джонни», в правой ночной горшок, передал мне торжественно то и другое. И я припластался к кровати своими половинами, четвертями, осьмушками – весь. Заснув еще до того, как начал к ней наклоняться.

18.

Я проснулся с начинающимся светом, было прохладно, я подтянул пяткой простыню и укрылся. Лежал на спине, глаза закрыты. Сон был где-то рядом, но путавшийся с дневной ясностью. Что-то приятное, однако с маленькой легонькой как будто порчей. Всех их увидеть по телевизору было славно. Да, именно это – приятно. Но все все-таки в первую очередь старики, вот главное впечатление. Старикам не надо говорить. Особенно выступать, особенно в телевидении – не надо. Бормочите друг другу. Друг-други сами это знают. Говорить лучше помоложе. Когда живут еще к неизвестному итогу, не окончательно, не вполне предсказуемо. Им надо настаивать, противоречить, побеждать. А старики говорят никому. Они умирание. Вместо поколения умирание. Жаль. Это, что ли, порча? Ну да, это тоже порча, но это общее место.

Нет, моя, промелькнувшая в моем мозгу порча – это мое думание про это. Сейчас. Про стариков и так далее. Ну да, жизнь переехала в телик, тебе-то что? Теликовая жизнь стала предметом обдумывания. Обсуждения. Но ведь что не сам увидел, а тебе показали – кто-то показал: смотри, – о том нет права рассказывать. Хотя бы и себе. Ведь ясно, и всем это показали, все видели, а ты выдаешь за свое, себя одного, наблюдение. Ведь тебе на это все хором: да знаем, знаем, не хуже твоего знаем… И что же тогда делать с телевизором? Очень просто: продолжать показывать: сперва, как самолет упал, потом что про это сказали очевидцы, потом что авиаспецы. А потом токшоу: кто что про это думает. То есть и ты тоже, и тебя пригласили. И уже никакого самолета, никакой аварии, никаких разбившихся нет в помине. Бездейственная жизнь, обессобыченная вселенная.

Подождите. Вот что. Я один там не был. Они все были – кроме меня. Они все были связаны между собой и доступны для новых знакомств. Любых. Я подумал: а я? Оказывалось, я один был один. Занимала ли их такая категория, как поколение? А оно само? Когда-то, безусловно, занимала. Как раз когда мне оно было до фени.

Сон наплывал сценами, которые, быстро пробуждаясь, я опознавал как приснившиеся. Их сменяли эпизоды несомнительно реальные. При одном таком перескоке, вероятно на грани, допускавшей моментальное соединение того и другого, раздался звонок, я накинул халат и пошел открывать дверь. Халат был махровый, банный, отцовский. Квартира была родительская, лето, они на даче. За дверью, отступя так, как будто готова была, не дождавшись, уйти, стояла Софья. Вообще-то Зофья, но она велела звать себя по-русски. Я сказал зэ, от неожиданности. Я сказал: так, Зофья Осенка, гражданка Пээнэр, проходи. Она смеялась, может быть чуть-чуть нервно, но это если вслушиваться и всматриваться. Было светло, начало июля в Ленинграде. Она сказала: я в командировке, прилетела вчера, но в данную минутку хочу пипи. Я спросил: а Яцек… Янек… Яцек? Все время смеясь, она вышла. Халат был тяжелый, жаркий. Я его снял и накинул на себя простыню: на мне были только пижамные штаны. Сел на кровать. Услышал, что она спустила воду, и лег. На спину, аккуратно расправив на себе простыню.

Войдя, она придвинула к кровати стул и села. Как в больнице. Я сказал: нам по двадцать девять лет. Так или нье? Который сейчас час? Полтретьего ночи. В такую рань можно спутать, двадцать ли дьевячь или дьесячь. Я правильно говорю по-польски?.. На ней было платье уже парижское, для французов. Для француженок и их французов. Черное, такое как бы влажное… Ты была в Париже, ты писала. Ты была в Париже с экзистенциауом? В отеле на Монмартре? В дешевом отеле на Монмартре с экзистенциауом – только такую комбинацию могу я принять… Ты зачем лежишь в кровати, сказала она… А где ты предлагаешь? Только без пошлостей, без пошлостей, ты понимаешь, о чем я говорю, распутная полячка… Во ржи… Как во ржи, растерялся я… Вот так!.. Вставая со стула, она уже расстегивала какие-то пуговички на спине, и черное, как бы влажное съехало по ней на пол.

В двадцать девять, за пять лет до сотни Ульянова-Ленина! Но в девятнадцать – почему не тогда?! Ему было бы только восемьдесят пять. Сто лет с рождения – абсолютно бессмысленная дата. К какому он принадлежал поколению, к чьему? Старших символистов? Смотрел в рот Вячеславу Великолепному? Давал смотреть в свой Райнеру Марии? Делился с Прустом идеей романа «Мать»? Стрелял папироски у Шестова, оставлял бычки Бердяеву? Советовал Эйнштейну и Кафке записаться на прием к Фрейду? Что за черт, он не дает мне ни за что ухватиться. Ни за кого, чье имя хоть что-то сказало бы мне об армейском призыве тогдашних. Сваливших в самоволку. О тогдашних «нас».

В ванной шумела вода. Софья, Зофья, З. вернулась в халате моего отца. Я сказал: что еще?.. А что еще?.. Еще еще?.. Нет, кофе… Я пошел на кухню, она по пути зацепила меня мизинцем за резинку штанов. Середину скосило, расстегнулась предусмотренная пижамным фасоном пуговица. Я подхватил штаны, она дернула, халат свалился. Теперь уже она его ловила, а я стаскивал. Она перестала бороться, зато повторила строго: «Нет, кофе». Ах, я не то что не могу изобразить, как она произносила «кофе», – я не могу вспомнить. Не по-русски, не по-английски – по-европейски. Как произносить это по-европейски, было поручено обучить Европу полякам – вот как она выговаривала.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?