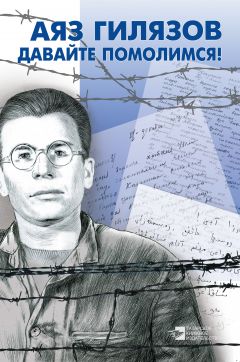

Читать книгу "Давайте помолимся! (сборник)"

Автор книги: Аяз Гилязов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Попытка высвободиться из тисков несправедливости и беззакония, творящихся в Поволжье, подобно тому, как пыталось вытащить руку, зажатую в расщелине бревна, лесное чудище Шурале, вот что такое моё бесцельное, на первый взгляд, путешествие!..

До Комузяка я так и не добрался, осень вступила в свои права, подули холодные ветры, зарядили ледяные дожди, пришлось вернуться в Астрахань. На пароходе безбилетником, прячась от начальственных глаз, я доплыл до Камского Устья. Оттуда до Чистополя. Палуба последнего парохода, следующего из Чистополя в Набережные Челны, укрыта толстым слоем снега. А на мне летняя одежда, в карманах ни копейки, ботинки и шерстяные носки давно обменяны на еду… Максимально спустив брючины, подвязываю их толстой верёвкой под подошвами и бегом по снегу!.. От Челнов до Заинска. На своих двоих!.. Добравшись до Бурды, понимаю, что дальше идти не смогу. Постучавшись к родным, милосердным кряшенам, отправляю весточку в Багряж: пусть приедут и заберут меня!.. Через пару-тройку дней слышу за окном крики братишки Алмаза: «Эй, у вас, что ли, мальчик остановился?»…

После бесплодных поисков счастья, утешения для души на стороне, обессиленный, человек возвращается в родной дом…

10

Человеческая мысль не знает границ. На свой страх и риск она исследует и изучает даже собственные заблуждения.

Виктор Гюго

Вот так, нежданно-негаданно, начал я работать в районной комсомольской организации. А предшествовало этому вот что…

После астраханского «путешествия» укрылся я под родительским крылом. Тепло, но стыдно!.. Вошли в зиму. Мы живём в перекошенном, тесном, приземистом, вечно сыром доме неподалёку от школы. Спасибо родителям, не бушевали, не ругали меня за то, что бросил учёбу и отправился за тридевять земель лаптем щи хлебать. Во всяком случае в лицо мне обвинений не предъявляли. Я им всей правды, конечно же, не рассказывал. А что можно рассказать родителям, если сам этой правды до конца не понимаешь? Сейчас, став отцом троих мальчиков, я много думаю о том «путешествии», нанизывая воспоминания на нить судьбы. А если бы один из моих сыновей решился повторить мой поступок? Я – вспыльчивый человек – как отреагировал бы на такое?! Несдержанный, я Земной шар перевернул бы, наверное. Разнёс бы всё в пух и прах, ей-богу!.. Значит, во время смены поколений свидетелям сыновних бунтов надо проявлять максимальную тактичность и понимание! Мои родители, оказывается, такими и были, милосердными, душевными, умеющими прощать. Они, видя моё раннее, с третьего-четвёртого класса, пристрастие к литературе, мою одержимость прозой и поэзией, не стали «переделывать» меня, молча терпели и выжидали, когда я образумлюсь. Осенью-зимой сорок шестого, весной-летом сорок седьмого годов я непрерывно, даже с каким-то остервенением сочинял стихи. Поэзия – дело молодых безумцев. Слава богу, та тетрадь цела. В этих стихах не полностью раскрыты причины и перипетии моего путешествия в Астрахань, но поджидавшие меня на Каспийском побережье испытания и беды, мои страдания описаны довольно-таки подробно. Как объяснить дорогим родителям, что я, как Мукамай (герой одноимённой поэмы Х. Такташа), не найдя выхода к свету, дошёл до исступления, что мои метания были продиктованы неприятием действующих законов, осознанием несправедливости режима Сталина?!

Мама – во время учёбы в медресе для девочек в Кашире считавшаяся одной из умных и прилежных учениц, – кажется, одобряла мои занятия поэзией. Отец, трусоватый и осторожный, часто повторял: «Бросай, сынок, хрустеть бумагой! Писательство – опасная доля, кто только из-за этого не пострадал!»…

Я вожусь по хозяйству, убираюсь в сарае, чищу снег. Бураном наметёт с полей снега на двор, а я только рад: можно показать свою полезность! Счастливых минут немало – я постоянно читаю. С чувством, с толком, с расстановкой. Старший брат Азат учится в пединституте Елабуги, он-то и привозит мне книги. Он везёт, мне всё мало. Однажды в мои руки попадает роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание». Эту книгу я читал с неведомой доселе страстью, взахлёб, забыв обо всём на свете. Сколько раз я его перечитывал, не знаю, то с силой отброшу книгу в сторону, то валюсь на кровать и, пылко благодаря автора, утирая мокрое от слёз лицо, возобновляю чтение. Высказанные с горечью в сердце слова несчастного пьяницы Мармеладова «Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже больше некуда идти. Нет! Этого вы ещё не понимаете!..» глубоко проникают в меня и заставляют содрогнуться… Прежде я считал, что татары, которые, кроме унижений, ничего не испытали, никогда не смогут достичь счастливого будущего, и готов был призывать народ к свету и красоте. Я думал, что униженным жителям Верхнего Багряжа – проворному Роману, немому Джамаю и другим далеко до настоящих людей. В финале романа, когда чувства хлестали из меня фонтаном, а душа беспокойно металась, фраза Достоевского «Муки и слёзы – ведь это тоже жизнь!» стала моим кредо. Я – радеющий за народ и не раз пострадавший за это парень, молодой писатель, кричащий в своих произведениях о горькой участи людей, – глубокую мысль «В несчастье яснеет истина» поставил во главу угла, сделал своей защитой и опорой. Поняв, что моя прежняя жизнь – это всего лишь жалкое прозябание, а настоящая – это жизнь по-Достоевскому, когда описанные им людские несчастья не оставляют тебя в покое ни днём, ни ночью, тревожат сознание, заставляют докапываться до истины!

Произведения Достоевского побуждают к действию, толкают вперёд. Родион Раскольников, Соня Мармеладова, словно падающая на мельничное колесо вода, непрерывно заставляли вращаться тяжёлые жернова моих мыслей. Оставаться в душном и тесном, вжавшемся в угол коробке-домишке, занесённом снегом почти по ржавую крышу, стало невозможно, и я в поисках пищи для души отправляюсь путешествовать по родственникам. То в Чукмарлы пойду, то к истоку Игани. И там тоже пишу стихи. Папа с мамой пока терпят, не жалуются. Посмотреть в будущее, поговорить об этом с родителями боюсь. Потому что голова моя отяжелела от дум, жизнь – тьма непроглядная. В начале марта мы, шестьдесят-семьдесят багряжцев, отправились в глубинку Сармановского района на элеватор села Кяшер за семенами овса. Это путешествие во всех подробностях я описал в повести «Весенние караваны». Осведомлённый читатель помнит, наверное! Там, долгой буранной дорогой, кто-то из кряшен-багряжцев, кто именно, уже не вспомню, удивил меня, рассказав одну очень поучительную историю. Якобы в Америке показывают фильм «Железный занавес». Рано утром в лагере для политических заключённых начинают бить в подвешенную к виселице железяку. Таким способом будят ни в чём не повинных граждан, вырванных из нормальной жизни, увезённых от родных мест… Будят и, нещадно сеча плётками, заставляют целый день работать без еды и воды… Мы тоже были голодными и, наваливаясь всей грудью на чёрную стену бурана, волокли тяжёлые сани, то и дело проваливаясь в раскисшие сугробы… Вдруг пространство перед моими глазами прояснилось, я словно наяву увидел погоняемых плетьми заключённых, услышал пугающий, сотрясающий чёрную зарю звон железяки. «Да, да, точно, мы за железным занавесом!» – кипело моё буйное молодое воображение. Проклятая дорога Багряж – Кяшер! Как же ты тяжела и изнурительна… Но моя душа не одинока, рядом со мной по этой дороге идут Родион и Соня… Все мы голодны, накануне весны обойди любой дом – ничего съестного не найдёшь, даже глаз обмануть нечем. Понадеявшись на силу её величества картошки, вышли мы в путь.

Татары любят пошутить о картошке: «В один конец-то я тебя приведу, но на возвращение не надейся!» Эх, картошка, картошка! Ты катишься рядом с татарами по жизни, ты наш самый верный спутник, ты наша спасительница! Ты источник жизни, наша единственная услада! Картошка нас довела до места, она же нас, пусть с муками да проблемами, вернула. До дома оставалось совсем немного, когда посреди багряжского леса мы увидели шедший навстречу караван и остановились в недоумённом молчании. На бодающих воздух рогами оглоблей санях этого каравана из сорока – пятидесяти человек лежали мешки… с семенами овса. Эти люди возвращались домой в Сармановский район. Семена взяли из соседнего с нашим села Сарсаз-Багряж. Два встречных каравана, слившись в один, в ужасе молча смотрели друг на друга. Работавший в своё время в обкомовском комитете по идеологии Мударрис Мусин чихвостил меня в хвост и в гриву за этот эпизод на всех собраниях и совещаниях. Большевики два дела умеют делать мастерски: воровать и материться на чём свет стоит! Удивительно… прочитавший «Весенние караваны» Ибрагим Нуруллин тоже поддержал позицию Мусина. Эх, показать бы этим спевшимся коммунистам тёмную лесную дорогу… по которой из-за головотяпства начальства сармановские крестьяне от заинских, заинские от сармановских семенной овёс возили…

Играющая злыми ветрами зима сменила гнев на милость, дующие с кладбищенского холма потоки стали приносить к нам тёплую влагу и горьковатый запах набухших почек. Почувствовали приближение весны и инспекторы РОНО, облюбовавшие школу-четырёхлетку, в которой преподавал мой отец. После уроков отец, естественно, приглашает проверяющих к себе на обед. Обделяя домашних, на стол выставляются угощения. Посреди, гордо выпячивая грудь, красуется «пацанчик» беленькой. В один из приёмов (проверяющих в тот день было двое, а я куда-то ушёл) какой-то зоркий инспектор разглядел валявшийся за печкой комсомольский билет. Что? Священный документ под копытами новорождённого телёнка?! (Как билет там оказался, чёрт его знает!) Чей? Открывают: «Гилязов!.. Аяз? Это ваш сын?!» Отец напуган, его руки мелко дрожат, он никак не может откупорить второго «пацанчика»… Руки матери, разливающей по тарелкам суп, еле удерживают половник. Инспекторы не на шутку запугивают отца: «Мы отнесём это в райком!» Лишь после того, как вслед за «коротышкой» на столе появляется поллитровка, а в инспекторских желудках оседают по паре тарелок пельменей и по огромному ломтю мясного беляша, проверяющие немного успокаиваются. Нет, окончательного примирения не наступает, щедро усыпая речь постулатами Ленина-Сталина, гости ещё долго читают мораль хозяину. Отец спасается единственным правдоподобным оправданием: «Мой сын Аяз во время учёбы в университете заболел и вернулся домой, теперь вот набирается сил».

«Осчастливленный» инспекторами отец рассвирепел! Не успел я переступить порог… такая взбучка началась!.. «Дармоед, пустозвон, ремень на бесштанную задницу!» – Это были самые мягкие ругательства, слетевшие с губ отца!

Я понял, что пришло время трезво взглянуть на своё будущее, задуматься о работе. Сейчас, по прошествии многих лет, я удивляюсь: почему я не отправил свои стихи и рассказы в редакции газет-журналов? Перечитываю некоторые произведения: да, они не отвечали духу того времени – обману, подхалимству. Не выглядит ли сегодня смешным моё признание в том, что первые стихи я писал, подражая Пушкину69 и Лермонтову70? Но я уже понимал, что представляют из себя некоторые татарские писатели, наперебой выдающие ад за рай, нашу беспросветную жизнь за буйно цветущий сад. Мало того, я смолоду недолюбливал и зарубежные «красные рты» – Лиона Фейхтвангера71, Ромена Роллана72 и им подобных…

Итак, нужно найти работу. Сколько можно сидеть на родительской шее? На дворе апрель 1947 года. В этом месяце состоялась отчётно-выборная конференция Заинской комсомольской организации, на которой вторым секретарём райкома избрали человека из Среднего Багряжа, школьного учителя Георгия Фёдоровича Панфилова. Как вышли на него, кто подсказал? Спокойный, тихий человек по прозвищу Жэбрэй (еврей) не похож даже на сторонника партии, не то что на шишку-секретаря! И ораторские способности у него так себе, и с политической грамотностью дела ни шатко ни валко… всё, чем богат, – это «прямо-прямо тут пошёл». Ну ладно, выбрали, печать поставили, а в исполнительном отделе – никого! Однажды вечером Панфилов пришёл к нам и начал агитировать меня на работу в райком. «Приходи, будем вместе работать, научимся, не боги горшки обжигают».

Отец обрадован, мама ликует, я – в недоумении! Какой ещё комсомол?! Мало им билета за печкой, что ли? С самого вступления я ни работы комсомольской не видел, ни заботы. А Георгий Фёдорович всё сильнее уговаривает меня, чуть ли не умоляет, у отца от волнения даже уголки губ задрожали…

Вот так, поневоле и совершенно неожиданно я стал работать в Заинске. Подселился в дом Ксении Фёдоровны Роксман, на берегу полноводной, бурной реки Зай, почти сразу за гумном. Пережившая всю блокаду старушка родом из деревни Налим коротала век в полном одиночестве. Коза, одна курица, кроме них ни во дворе, ни в доме смотреть больше не на что. Понравился я первому секретарю райкомола Ивану Николаевичу Никитину или нет, не знаю, он был очень скуп на слова, и даже если о чём-нибудь заговаривал этот гордец, то на всякие пустяки, как мы, не разменивался. Зато я очень быстро подружился с курносой, рябоватой, приветливой Еленой Мачтаковой, местной девушкой, ответственной за учёт.

Кто сам не столкнулся, не поработал, тот не представляет состояние комсомола в сороковые годы. Мне поручили организационную работу на местах. Расскажу вкратце. Район большой, разбит на сто тринадцать ячеек. Когда я приступил к исполнению обязанностей, у половины ячеек не было секретарей. А те, что были, никакой работы не вели, взносы не собирались, собрания не проводились. О комсомоле никто не знал, вступать в него желающих не было. Из-под палки нагонят школьников – и баста!

С потёртой бригадирской сумкой за плечами, торя кирзовыми сапогами новые тропинки, отправился я с ответственным заданием разбудить от глубокого сна комсомольцев Заинского района, вдохнуть в них жизнь и вывести на передовые рубежи строительства коммунизма. Весна в самом разгаре! Если отстраниться от действительности, то можно найти много хорошего по весне! Вон вдалеке чёрточки дорог, изредка попадаются полуразбитые телеги, запряжённые вечно грустными, измождёнными меринами… Ненадолго отвлекают путников от мрачных мыслей тёплые ветра и неугомонные страстные трели жаворонков. С первыми же шагами по улицам села душа сжимается и зябнет. Каждая деталь здесь режет глаз, портит настроение: и неказистые, покосившиеся дома, и ворота с выкорчёванными временем петлями, и заколоченные крест-накрест берёзовыми горбылями полуслепые окна с держащимися на честном слове створками, и крыши, с которых чёрная, гнилая солома облетает словно шерсть с шелудивого пса, и полуразвалившиеся, шаткие мосты, и колодцы со сломанными журавлями – отовсюду веет разорением, нищетой, сиротством. На прошлогоднем картофельном поле по колено в грязи и стар и млад ищут «вчерашний день», повылезшую за зиму полусгнившую картофельную мелочь, которую не заметили осенью. Лица их грустны и подавлены, глаза полны отчаяния. Отощавшие коровы, с выпирающими мослами, с проеденными личинками подкожного овода шкурами, увешанными клочками прошлогодней шерсти, заваливаясь с боку на бок, поджидают у ворот своих хозяев в надежде на укрепляющие солнечные ванны. Из Верхнего аула в Нижний, с правого берега на левый с ветхими котомками за плечами бредут бедняки. Одинокие старухи, осиротевшие женщины, размахивающие спичками рук беспризорные дети. В колхозах – шаром покати. А если в каком-то есть горсточка зерна, то её берегут как зеницу ока. Ни в одном селе не осталось колхозных квартир. Лица поблёкшие, брови нахмурены, глаза глубоко ввалились, чтобы не видеть этого светопреставления. Из плотно сжатых сине-чёрных губ срываются лишь стоны да проклятия. А в сельсоветах и правлениях с неметёными полами, покрытыми струпьями грязи, сидят красномордые, разъевшиеся «сыны народа» в синих галифе, туго заправленных в гармошки голенищ. Райкомовцы, райисполкомовцы, сборщики налогов, милиционеры и ещё чёрт его знает кто – грабители. Отстёгивая от широких, гордо оттопыренных нагрудных карманов ручки с золотыми перьями, они пишут на пугающих, грозных бланках какие-то страшные слова, что-то подсчитывают, подчёркивают. По окончании работы они уходят в сопровождении председателей колхозов, бригадиров, коммунистов-активистов… Телефоны не умолкают, на телефонные провода даже птицы боятся садиться, каких только бранных слов и угроз не проносится по ним. Из райземотдела звонят, уполминзаг стращает, райфо запугивает, райком устраивает разнос… МГБ-МВД стоит только пальцем ткнуть: человек тотчас же пропадает из виду. «Давай, давай!» «Дай!» «Верни!» «Поторопись!» «Мать твою!» «В хвост и в гриву…» «Молоко!» «Мясо!» «Шерсть!» «Мёд!» «Кок-сагыз!» «Отметь Октябрьские, Майские праздники с размахом!» «В день рождения Великого Сталина то, это и это…!»

В посевную и уборочную страду из районов в деревни налетают стаи кровожадных драконов! Сколько, оказывается, раскормленных чиновников жируют за счёт государства! Куда там тягаться с ними известным из истории обжорам! По сравнению с нашими они – лилипуты! Во время сдачи урожая в Заинске не остаётся ни одного милиционера, все они слетаются на скрип тележных колёс, едущих по дорогам неизбывного горя. Украл пять колосков – получи пять лет тюрьмы, за десять колосков будешь десять лет подыхать в адских погребах! В ночную смену выйди, днём до темноты и не думай покинуть поле, если лошадь упала от усталости, сам становись между оглобель. Если после обильных дождей картошку задушил сорняк, хоть умри на меже, но ряды прополи. Ни уважения к тебе, ни снисхождения, ни справедливости. В праздники тебя насильно загоняют в холодные клубы, в мечетях и церквях, где прежде звучали святые молитвы, воцарились откровенная ложь да подстрекательство. Деревенские подхалимы – коммунисты, распахнув сыромятные шубы, по очереди вспрыгивают на сцену, благодарят вождя за счастливую жизнь, получают призы и подарки и друг за другом незаметно уходят на задворки гумна, до слёз и крика доводят безутешных вдов, запуская алчные руки под подолы. И нагрянувшие в деревни напыщенные, мнящие себя важными представители районной власти тоже не обойдены вниманием: источающие дорогие ароматы грузные тела власть имущих гостей по ночам заботливо укрывают заранее подготовленные председателями колхозов местные тётушки-пышки…

Помахивая пустой потёртой сумкой, я хожу от села к селу по протоптанным между полей худосочной приземистой ржи тропинкам. Нигде меня не ждут! Село обескровлено, поставлено на колени. Куда тут обратишься, кого найдёшь?! Если скажешь «из комсомола», на тебя посмотрят, как на дурака. Какой ещё комсомол, кому он нужен?! После таких слов осекаешься, погрустневший. А ведь порученных дел масса! В очередном селе уже три года нет ни комсомольской организации, ни секретаря. А по документам есть и то, и другое… В общем, опять тот же холодный душ: взносы не собираются, новые члены не принимаются, план работы не составлен, кружки не работают… И что важнее всего: не изучается теория марксизма-ленинизма… Молодёжь растёт в абсолютном неведении относительно героической судьбы Великого Сталина! Это – политическая близорукость, политическое преступление… А знаете, что за это бывает?.. За это… В то великое время, когда страна всё стремительнее штурмует коммунистические высоты, когда страны Европы одна за другой входят в социалистический лагерь, как можно смириться с тем, что не работают кружки, в которых каждого учат брать пример с гениальнейшего из гениальных, с умнейшего из умных, с величайшего вождя всех времён и народов Иосифа Виссарионовича Сталина… или это их специально кто-то закрыл? Как вообще могут жить русские и татарские сёла, не изучая столь изумительную биографию? Я со смиренным видом захожу в правление, пью ржавую тёплую воду, зачерпнув стоящей на печи помятой кружкой, прикованной цепью к баку. Слушаю, как председатель общается с более важными посетителями: кого обманет, кого обнадёжит, кому пыли в глаза напустит, жду, когда он немного освободится. На моих ногах испачканные кирзовые сапоги, одежда – перелицованный мамой солдатский бушлат. В кожаной сумке краюшка хлеба да кое-какие мелкие бумаги. Понимаю, догадываюсь, что и в этом ауле меня не подселят в квартиру, не угостят кружкой-другой морковного чая. И хотя я ни разу не услышал: «Кому нужен сегодня комсомол?!», но ясно вижу в глазах этот немой вопрос. Может, поэтому я не могу категоричным тоном разговаривать с начальниками на местах? Видя, как непросто приходится деревням, колхозам и, в конечном счёте, председателям, я понимаю всю пустоту и никчёмность своих доводов и призывов. Ну вот, слетевшаяся к начальственному столу саранча потихоньку убывает, захлебнувшийся словами телефон смолкает, и я, неслышно ступая, робко приближаюсь к председателю, пытаюсь, почтительно склонившись, поймать его взгляд. После моих первых слов: «Я… из Заинска, комитет комсомола…» и без того невесёлое лицо начальника заметно хмурится. Не став выслушивать продолжения моей робкой речи, он кричит притаившейся за печкой беззубой старухе: «Минджамал-тюти!» Затем, посмотрев на меня одним глазом, спрашивает: «Как, говоришь, твоя фамилия?» «Гилязов я, из райкомола!» Старуха, ослабив узел латанного-перелатанного платка, выставляет сморщенное, иссечённое ветрами ухо и внимательно слушает. «Вот… отведи-ка товарища Гилязова к Миннури!»

Чувствуя, как поступь с каждым шагом тяжелеет, я шлёпаю за Минджамал-тюти. А Миннури, оказывается, живёт на другом конце деревни. Через полчаса ходьбы, когда тени удлинились и выползли на середину дороги, шагавшая до этого молча старуха начинает разговаривать сама с собой: «А дома ли вообще эта бездельница Миннури?! Что-то не попадалась она мне на глаза-то в последнее время».

Что это за «последнее время», я вскоре тоже смог оценить, в последний раз старуха Минджамал видела Миннури, когда мужей на фронт провожали… А Миннури якобы когда-то была комсомольским секретарём. Идём мы, идём и приходим к дому с полуразвалившимся, выкрошившимся фундаментом, два окна заложены соломой и заколочены досками. Двора как такового практически нет, от забора остались одни колья. На каждом колышке – по вороне. Завидев нас, они, громко хлопая крыльями, снимаются с насиженных мест, разбрасывая по земле зыбкие тени. Минджамал чёрными костяшками пальцев стучит по синеватой мути окна. «Миннури, Миннури-и-и, вставай, проспишь ведь счастье-то!» Измождённый старик, невзирая на отсутствие забора, открывает шаткую калитку и выходит на улицу. «Миннури дома, Гильметдин-бабай?»

Голос старухи меняется, теплеет. Лицо старика недовольно морщится. «Опять в канцелярию зовёшь, старуха? На займы подписываться? Тю-тю! Избавилась от вас Миннури, иди лови ветра в поле! В Ярославль уехала твоя Миннури, на торфозаготовки. Два года уже там работает».

В этот раз я шагаю впереди бабки Минджамал, и мы с ней, как заблудившиеся утята, друг за другом входим в здание правления. К тому времени то ли вечер наступил, то ли в глазах у меня потемнело, и председатель, как назло, куда-то умчался. После долгих расспросов удаётся выведать у старухи «адрес» парторга, и я отправляюсь на его поиски. Обойдя все злачные места, нахожу секретаря партийной организации на мельнице. Мельница, конечно, громко сказано, от неё одно название осталось. Муку давно не производят. Зато здесь, в мучной пыли, парторг и кривоногий, козлобородый, бочкообразный мельник, одинаковый и в рост, и вширь, ярый коммунист Мисбах пьют вонючий самогон, закусывая замоченными в солёной воде квёлыми огурцами. Понимая, что я тут не ко двору, всё равно вхожу, другого выхода нет. Парторг, кое-как состроив радостную мину, с картинной улыбкой и искусственным приветствием обращается ко мне: «Да, да, до сих пор, конечно, руки не доходили, но давно пора усилить комсомол, нашу славную молодёжную организацию!» Парторг вместе со мной возвращается в клуб. Оказывается, Миннури, перед тем как улизнуть в Ярославль, передала все папки с личными делами парторгу. Пять-шесть лет тому назад составленные планы, абсолютно бесполезные протоколы совещаний трёхлетней давности с погрызенными подпольными «стахановцами»-мышами краями. Парторг, время от времени касаясь толстыми, густо заросшими пальцами языка, перелистывает пожелтевшие листки. «Аха, на юбилей Ленина мы устроили большой праздник, оказывается… Аха! Мыха!» Парторга будто хорошенько встряхнули, болтает без умолку, сыто рыгает, живот его беспрестанно урчит… А мне хочется быстрее уйти отсюда, до наступления темноты в Средний Багряж добраться – в родительский дом! Доброго ночлега Ленинскому комсомолу не представляют, все вокруг думают, что нас, похоже, комсомольские ангелы кормят, короче говоря, с некоторых пор я поделил район на две части. Если в одну часть иду по делам, ночевать к родителям возвращаюсь. Если в другую направляюсь, то еду беру с собой. Всегда благодарю Создателя за то, что живу среди кряшен, ничего нет лучше для путника, чем солёное свиное сало. Даже малюсенького, своевременно съеденного кусочка достаточно для продолжения пламенной комсомольской борьбы! За всё время героических баталий по увеличению количества активных комсомольцев в районе два раза мне оказали достойный приём. В русском селе Елантово во время уборочной страды меня селят в дом, где столуются комбайнёры. Хозяйка, невысокая миловидная русская женщина, лицо которой щедро усыпано морщинками, лихо ухнув, поддевает ухватом и вытаскивает из широкого рта печи огромный чугунок, на батман воды, не меньше. От ароматов наваристых щей у меня невольно текут слюни. Видавшая виды деревянная ложка с выщербленными краями побывала на своём долгом веку во многих ртах, но никогда, наверное, не приходилось ей столь проворно порхать над столом. Когда я зачерпываю порцию супа, по тарелке бежит волна, но не успевает это волнение улечься, как я вновь погружаю инструмент в ароматную гущу. Когда третья тарелка супа исчезает в моей утробе, хозяйка тяжело вздыхает и, обречённо шевельнув редкими бровями, вылавливает половником кусок мяса размером с добрый кулак! От давно забытого аромата у меня сильно кружится голова. Если бы я не подкрепился тремя тарелками горячего супа, ей-богу, завалился бы на пол… Перепадало ли мне когда-нибудь подобное угощение: вкусный суп, жирное мягкое мясо, ноздреватый пшеничный хлеб? Хозяйка не знала, наверное, по каким пустяшным комсомольским делам я тут оказался, сам я промолчал. Отобедав, громко рыгаю и, придав голосу максимальной солидности, говорю: «Из Заинска… по государственным делам!»

Во второй раз я наедаюсь от пуза в деревне Верхние Пинячи. Там преподавал наш односельчанин Иван Николаевич Урамов, уроженец Верхнего Багряжа. Улыбчивым, добродушным, симпатичным человеком был Иван Николаевич! Никогда не забыть мне его радушный приём, его уважение и почтение ко мне, его неподдельное гостеприимство. Помню, напекли они картофельные ватрушки и вынесли на тарелке целую гору… Помню, что покушал я сытно, а вот из-за чего остановился: спустился ли до самого подножия «горы» или устыдился изумлённого взгляда хозяина, внимательно разглядывавшего меня, навалившись локтями на стол и подперев ладонью подбородок, сейчас и не вспомню…

От одной бедной деревни я перехожу в ещё более бедную, попадающиеся на дороге нищие уже узнают меня, предлагают кусочек хлеба. Бедняк бедняка узнает издалека, только богатым нет до меня дела. Трудимся, разбираем бумажные развалы, а райкомоловской работе конца и края нет. Ответственная за учёт Елена Мачтакова днюет и ночует в райкоме, но порядок в туго набитых карточками ящиках никак не наведёт. Уходящих на фронт парней принимали в комсомол, что называется, на ура. Устраивали митинг, спешно заполняли учётные карточки и… складывали их на тёмные полки. Разбираться, состоял ли новоиспечённый комсомолец на учёте в родном селе или нет, не было времени. У сотен парней остались двойные карточки. И ни один из них не забрал эти бланки с собой. Парни разлетелись из района, кто-то погиб, кто-то пропал без вести, а у нас – головоломка, потому что на гиблом болоте учёта они до сих пор – живы и здоровы. Стоит мне вернуться из какой-нибудь деревни, как меня тут же кидают на помощь Мачтаковой. Смотрю на огромный ворох картонных бланков и шепчу Елене: «Давай сожжём эту кучу!» Елена, чуткая и осторожная девушка, курносым носом кивает на фанерную перегородку, за которой сидит первый секретарь: «Тс-с… Нельзя!»

Мой друг детства Гурий Тавлин вернулся с войны и живёт в родной деревне, мы часто с ним встречаемся, оба в ту пору бредим литературой. Оба – активные члены кружка Василия Багряшевского. Гурий удивляет нас своими новыми стихами на русском языке. Я удивляюсь, почему он не пишет на татарском, – оказывается, всему виной увлечение Гурия поэзией Надсона и Байрона. Я и сам в то время книги, что называется, проглатываю. Физический голод удовлетворить нечем, но для духовного пища находится, мой русский заметно улучшается, читаю классиков, остервенело накидываюсь на русских писателей. Глотаю живьём! Здание райкомола, подобно кавказской сакле, наполовину врезалось в холм. На верхнем этаже большевистский штаб – райком партии. К нам тоже приходят газеты, комсомол всегда тянется к знаниям! – старые газеты не выбрасываются, а подшиваются и хранятся в райкоме. По окончании рабочего дня я не спешу домой, ворошу и читаю газеты-журналы, кое-что забираю с собой. Библиотека у коммунистов такая же богатая, как и буфет. При каждом удобном случае наведываюсь и туда.

Интерес к книге в молодости – это поиск. Чтение как один из способов отдыха или ради удовольствия приходит позднее. В молодости тело укрепляешь едой, а сознание – чтением. Я читаю, думаю, память цепкая, мышление быстрое: но о той жизни, которая выпала нам, ни в одной газете, ни в одном журнале не пишут, а написанное отличается от реального как небо и земля! Первая половина газет посвящена восхвалениям Сталина, а вторая – ликующему описанию наших вольных просторов и необъятных широт и торжеству счастливой жизни на этих просторах. А там, у проклятых буржуев… Бедный и несчастный оборванец Жан, скрючившись от голодных колик, мокнет под холодным дождём… Огромные негры чистят ботинки, побираются по мусорным бакам в поисках чего-нибудь съестного… А доблестные сыновья и дочери татарского народа плачут из сострадания. Какие же несчастные эти негры!.. Смолоду запавшая в тебя мысль стремится найти любые пути для дальнейшего укоренения и укрепления. Секреты не могут существовать в одиночку. Наблюдениями, тревожащими молодой разум мыслями хочется с кем-нибудь поделиться, услышать слова одобрения и поддержки, укрепиться в правильности своей точки зрения. Со временем нашлись и такие друзья. Вернувшись домой, я опрокидываю ушат невесёлых раздумий на Гурия Тавлина. Есть в Багряже ещё один человек, которому я доверяю свои мысли. Директор Сарсаз-Багряжской средней школы по-особенному тепло относится ко мне. Постоянно зовёт в гости, топит к моему приходу баню, на стол водружается свидетель многих тайн – пышущий жаром певучий самовар. Я говорю без умолку, никого не боясь. Что в голову придёт, то и выкладываю громогласно и молниеносно. Почему так плачевно состояние наших деревень? Ни земли, ни скота, мужских рук нехватка, в избытке – только проблемы… При всём при этом в твою слабую глотку впиваются всевозможные кровопийцы, нещадно жалят и кусают. На каждом шагу подстерегают сотни хитроумных силков и ловушек. Карательные отряды готовы накинуться на тебя по первому распоряжению. Ну хорошо, пусть будет так. Возможно, есть и причины для такого бедственного положения. Но почему же мы беспрестанно хвалим нашу жизнь, наше неприглядное, бедственное существование? Почему с рождения и до самой смерти мы врём сами и учим врать других? Почему с наших кровоточащих губ, из разбитых властями в лепёшку ртов не слетает ни слова правды?.. Я познакомился со всеми хозяйствами района, побывал практически во всех деревнях, и повсюду видел лишь повальную нищету и голод. Почему так происходит?!