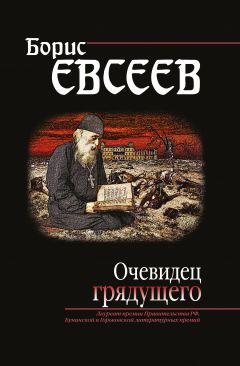

Текст книги "Очевидец грядущего"

Автор книги: Борис Евсеев

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Арфочка

Тихона Ильича всё не было, хоть и обещал чуть не в пять утра явиться. Арфочка взволновалась. Собралась было в гостиницу, но передумала. Присела, порассудила, решила никуда не ходить и через минуту побежала-таки в гостиницу.

Подойдя к номеру, увидела: дверь приоткрыта. Тут же услышала и разговор.

Мужской, гулко резонирующий голос, прерывавшийся каким-то трубным кашлем, вразумлял, настаивал. Виновато-уклончиво отвечал незнакомому голосу Тихон Ильич. Дошло до спора. Потом, как надувной резиновый шарик, лопнул смех. Сперва – хах… хах…ах… – смеялся с паузами незнакомый, а чуть погодя, усталым, хоть и мелодичным смехом – московский гость. Смех, впрочем, быстро смолк, зачирикала компьютерная реклама, услышался треск киноплёнки. «Старый кинопроектор, наверное, включили!»

Боясь помешать, Арфочка в номер всё ж таки заглянула: шторы плотно задёрнуты, сияет в потолке полукруглой Луной плафон. Высокий худой старик с черно-бурой раскиданной в стороны бородой внимательно рассматривает узкую стеклянную трубочку. Потом в неё дует, трубочка звучит хрипло-нежно, призывно. Перед стариком на стуле – Тихон Ильич. «Таинственно так и славно! Старик, наверное, травник, глаза Тихону Ильичу лечит…»

Осторожно, на цыпочках, отель «Николаевский посад» («5490 рубликов за номер, между прочим!») Арфочка покинула.

* * *

Тихон Ильич выглянул из номера, ухватил краем глаза что-то синее в конце коридора и плотно затворил гостиничную дверь.

– …а тогда, отче, спрошу тебя о другом: сейчас какое иго? В «Хрониках церковного шпиона» прочитал: про три ига ты когда-то говорил. Монгольское, польское и, прости за словцо, жидовское. Про третье иго ты писал как про самое сильное и окончательное. А потом – вдруг четвёртое иго выдумал!

– Какие такие выдумки! Четвертое иго у вас ныне и наступает.

– Ладно, допустим. А правда, что тебя за слова про три ига жестоко наказать хотели? За польское и монгольское, ясен пень, не стали б. А вот за третье – соглядатай Пляцков записал – умертвить хотели!

– Хотели, да не смогли. А шпиёнские эти записки и по теперешним временам не нужно никому показывать. Спрячь ты их, ради Христа, от греха подальше.

Тихон плюхнулся в кресло, полез под обивку, достал отксерокопированные листки, с сомнением на них глянул, потом опять под обивку спрятал.

– Кому они нужны теперь? У нас всё на выборы заточено, другое никому не интересно.

– Выборы пройдут. Считай, прошли уж. Потому как все, кто отмечен, давно выбраны! Не они предмет забот ваших. Дальше-то после выборов жить нужно али как?

– Именно что нужно. Поэтому, отче, про третье и четвёртое иго скажи ясней.

– Про третье иго теперь смысла говорить нет…

– Как так? Почему у нас в истории одни белые пятна убирают, а другие продолжают как ни в чём не бывало существовать?

– Уже в последнее сорокалетнее мгновенье стало ясно: кончается третье иго. Занозы от него – да, остались. Но сплошного ига – теперь нет. Не те жиды нынче, им бы самим уцелеть. А не уцелеют ведь. Сами под ярмом скоро начнут ходить. Не у нас в России, далече. А подъяремный подъяремного ох как понимает! Поэтому смирился я с ними и обволок их печалью в своём сердце. И ты смирись. А лучше присмотрись к их способам предвиденья! Способность эта у некоторых из них на лбу начертана. И вообще: чаще вспоминай слова: «Иго Мое – благо, и ярем Мой лёгок…» Нужен человеку ярем. Не навсегда, но на определённое время нужен. Кто ярмо жизни рано сбрасывает, в дикую гордыню впадает. Но по правде, одно ярмо у человека: тело!

– А тогда, что с телом прикажешь делать? Монахи себя ремнями хлещут, вериги надевают, хотят избыть тело, а не могут.

– Тело изводить не надо. И на жизнь монашескую не клепи! Не пробовал ты в шкуре монашьей жить, под пороком не пробовал прогибаться, а туда ж. Чтоб избежать порока, тело своё они ничтожат.

– Ты не ответил: что с телом делать? Как с ним сейчас при нашей жизни, а не когда-то в будущем поступать?

– Тело людское не изводить надобно, а пресуществлять.

– Трансформировать, что ли?

– Оставлять таким же, но делать легче, тоньше. Как пух-перо должно стать человеческое тело! Ни одной способности, ни одного органа при этом не утеряв.

– Даже и детородного?

– Даром подсмеиваешься…

– Хватит про ярем и про тело. Я ум свой хочу грядущей жизнью, как кипятком, ошпарить! Собственное воображение грядущим озарить хочу. И прямо здесь от светозарности этой упасть. А чем же ещё ошпаришь, как не четвёртым игом?

– Четвёрка Павла Петровича тяжестью своей придавила и погребла. И вам под четвёртым игом погребёнными быть, если гнусную эту цифру вместе с её носителями в море-окияне не утопите.

– Это в каком же океане?

– В ледяном.

– В Ледовитом?

– Пусть в Ледовитом. В нём, в северных странах, четвёртый ярем, четвёртое иго, словно яйцо Кощеево в сундучке, до поры прячется. Иго это и меня до сердечных судорог волнует. Потому как про четвёртое нельзя сказать: «Иго Мое благо». Но ты сам про него узнать должен. Тебе определено, тебе назначено.

– А не получится. В детстве и в первой юности мог я будущее по крохе узнавать: про смерть Андропова за год до кончины узнал, про гражданскую войну на Украине за пятнадцать лет до её начала. А потом жизнь из меня способность эту повыбила.

– Должно получиться. Не знаю другого искреннего и способного человека – ни вблизи, ни вдали. Много способных, но мало искренних. Только живосердечный, распахнутый и внутрь и вовне человек может знать будущее. Мало в мире таких. Зато погибших до собственной смерти – бездна… Да и себя проверить я должен. Дар прозорливости не иссяк ли в моей небесной бездомности?

– В бездомности? У нас слепые на площадях поют: дом небесный, небесный дом…

– Земное за небесное слепцы ваши выдают. Нет над небом дома и не нужен он там. Уподобления делают, а того не знают: вирши такие не приближают – отдаляют от неба.

– Ладно: раз ты мне правду – и я тебе правду. Видел я краешек будущего. Ещё до твоего прихода на бумажке словцо записал: «ИнфоИго»! Вот оно – иго четвёртое!

– Здесь спорить не стану.

– Видел и кое-что ещё. Только вот беда: механику запоминания обморочных снов напрочь я потерял.

– А механика тут простая: взор обрати внутрь, после переведи глаза на притолоку и двумя дотрожками к нижним векам обморочный сон верни. Да не с начала просматривай! С конца начинай. А лучше, как в синематографе вашем, лоскут к лоскуту прилаживай. Сперва будет казаться: грубо и невпопад лоскуты обморочных видений друг к другу приклеены. Но как из лоскутов цельную рубашку сошьёшь, окажется: не в очерёдности кусков дело! В яркости и завершённости снов-рисунков.

– Лады, попробую.

– Начав, повторяй опорное слово, которое таковым тебе в обморочном сне показалось. Слово это, как звучащий двузубец в руках у капельмейстера: определит высоту и значение сна. Заново порядок лоскутов выстроит. После такого выстраивания слово опорное раздвинется вширь. Смело входи в это слово, как в храм! Или как в театр.

– В театр? Шутишь, отче вирусный?

– Театр единичного слова начало прозрения и есть. Внимание, как бритва, обостряется. Вокруг театральная камарилья: сценариусы, примариусы, постановщики, другая мелочь пузатая. А ты, творец единичного слова, среди всего этого, как в лёгкой водной ряби стоишь. Дыхание задержал – пузырёк будущего на губу поймал…

– Такой простой механике любого дурака обучить можно.

– И дуракам прозрение не чуждо. Дурак – наивен. Ну а русский дурак ещё и наивно умён. Не отвергай простоту наивных. Не умствуй сверх меры. И учти: все на свете мысли в зримых словах являются. Зримые слова высекают полнообъёмные картины. Не нужно только мешать картинам двигаться и в голос говорить… Ну всё, недосуг мне. Я тебе не путеводитель по безволию и упрямству. Помни: воля к прозрению – это воля к новой жизни! Так прояви волю и помни: ты Окояр, а не вошь головная! Погодь, сейчас я…

Старец быстро прошёл в ванную, вернулся с белым пластмассовым тазиком. В тазике колыхалась вода.

– Пока мы с тобой тарабарили, вода накапала. Становись в рост! – Авель поднял над собой полный тазик, привстал на цыпочки и одним движением опрокинул воду на Тишу.

– Ну, прочухался? Больше себя втихаря не укоряешь, что со своим собственным омраком разговариваешь?

– Н-нет. Только холодно, как в полынью толкнул. И ковёр залил…

– А это чтоб ты, Тихомир, не забыл своё новое имя! Чтоб про сегодняшнее вспоминал с достоинством. Не для барыша издательского рассказ твой нужен, а как руководство к делу: чтоб четвёртое иго адским огнём над новой российской жизнью не полыхнуло.

– Не смогу я: туп, слаб. Да и новая жизнь: разве ж она не над небом? И как я узнаю, что Тихий Мiр наступает?

– Знак получишь. События твоей жизни укажут тебе путь к преображению, по примеру сына Господня, только в мелких человеческих масштабах. По пути этому и следуй. Наукой пользуйся, но философствуй в меру, чтоб выше неба себя не возомнить.

– Как же перерождаться мне?

– А как вода: оставаясь всё той же и становясь иной. Как земля: она всё та же, а на полях вызревают новые злаки. Стало быть, земля преображается. Всё, ухожу.

Авель двинулся к выходу, но на миг задержался, присел на банкетку, взял в руки рожок для обуви, повертел в руках, аккуратно положил на место.

– Что-то забыл, отче?

– Вот не знаю, говорить, нет ли? Пожалуй, намёком скажу… Несчастен человек, который без продыху о грядущем пекётся. И я несчастен был. Но мыслей о грядущем не прерывал. А ты прерывай, иначе не протянешь долго. Срок свой земной бесконечными терзаниями о грядущем не сокращай!

А то…

– Скажи, скажи ещё, отче!

– Сказать не скажу, а совет дам. Пройди по моим земным следам. С самого первоначала пройди. Через Акулово на Кременчуг и Херсон, а потом – от Соловков до Афона и Петропавловки. Пройди, чтобы найти то, о чём сейчас и помыслить не можешь! А начни оттуда, где я корабль «Святой Павел» строил, где перелом жизни со мною случился. Там может открыться тебе то, что не успел сказать я.

– Когда ж ехать? – Тиша хотел подступить к старцу ближе, хотел схватить за руку, даже – чего раньше с ним не случалось – поцеловать её. Упредив движение, старец, как двадцатилетний, ловко отступил в сторону, буркнул: «Как письмо получишь, так и двигай», – широко шагнул назад и, отворив дверь, исчез…

В ванной слабо шумел незавёрнутый кран. Снизу орали: «Вода, блин, протекла!» – и стучали в потолок. Тиша кинулся в ванную, завернул краны, приготовился к скандалу, полез в тумбочку за деньгами. Вдруг, как в слуховом окне, мелькнул новый жизненный смысл, ещё невнятный, лишь предчувствуемый: услышанное записать!

…Деньги не понадобились: снизу никто не пришёл. И воды на кафельный пол пролилось всего ничего. Переполняемый радостью, двинул Тихон Ильич с утреца не в библиотеку – на Ярунову гору. Но ни стервозной Синьки, ни Яруна с Облупсиком, накануне пародировавших в «Сукнах» библейские тексты, там не было. Он присел в сквере, близ усадьбы купца Лапонина, и тут, сквозь деревья, куклачей как раз и увидел…

Ярун и Синька грузились в «Ладу» – седан. «Быдлан Облупленный» – как назло бедолаге называл его Ярун – сел за руль.

– Скоро там? – высоким, чуть подмяукивающим голосом, выработанным, скорей всего, от подражания кукольной речи, окликнул Быдлан приятелей.

– Сейчас. Одна только голова осталась.

– Давай её в багажник. А то салон шерстью загадит.

– Не загадит, рядком со мной голова встанет!

Волохатая голова бурого медведя была бережно установлена на заднем сиденье. Ярун умостился рядом, почесал медведю затылок. Синька уселась впереди.

Вдруг Ярун рванул из машины вон, пыхтя, выволок за уши медвежью голову, с трудом приладил на плечо, прислонил свою голову к звериной, дробно заржал:

– Р-р-раззява! Забыл… Фотку прислать просили. Сними меня с Михой, Синька!

Синька лениво вышла, щёлкнула раз, потом другой.

– Наш, солигаличский! – нежно охлопал Ярун медвежью голову. – Жалко даже козлам на потеху его выставлять. Ладно, поехали. Крепче за шофёрку держись, баран!

Облупсик нажал на газ, машина рванула с места, сумасшедше-ликующие лица Яруна и Облупы, кривенькая ухмылка Синьки, мелькнув, пропали…

– Куда ж это вы, Тихон Ильич, запропастились? Ищем вас и не находим! – пропела за спиной дымно-восковая Кира Павловна. – Идёмте в музэй, хоть две экспозиции покажу вам: «Суздальскую тюрьму» и «Сплетение судеб».

– Мне бы в келью…

Десять минут спустя вошли в приземистую келью Братского корпуса: полукруглые окна в пол человеческого роста, сводчатый потолок, коротконогий столик с рысьими четырёхпалыми лапами, свежеобточенные гусиные перья, рукописи за стёклами…

– Директрисочка наша сегодня отдыхает. Трудно сестрице Нине семь дней в неделю тянуть стало, а раньше и по восемь выдерживала. А я ещё прыгаю. И вам всё до крохи покажу. Но главное… Главное, здесь рядом, в монастырской тюрьме, почти в такой же келье, но в пять раз меньшей и без окон, последние пятнадцать лет своей жизни отец Авель провёл!

Скрипнула половица. Вдруг померещилось: сверкнул меж полок латунно-медный обод очков, нежно закурлыкала стеклянная трубочка, и крепкий, отнюдь не старческий голос произнёс: «Тихий Мiр уже на пятки тебе наступает».

Тихон Ильич резко встал.

– Что это вы так дрожите, Скородумушка? Здесь хорошо топят. Будете про Авеля дальше слушать или Арфочку позвать? Она вас в библиотеку сопроводит.

– Н-не надо Авеля… Арфочку давайте. Авель – потом, после.

– Да вам дурно, что ли? Чего вы в одну точку-то вперились? У меня в сумочке – и нашатырь, и пустырник. Или у вас поджелудочная?

– Нет, нормально всё. Непривычно здесь в келье. И в библиотеку пора.

– Тогда звоню. А вечером – в монастырскую тюрьму!

Арфочка вошла, голоском зазвенела, густую печаль, как струной, рассекла…

– Меня совсем даже и не Арфочкой зовут, – тараторила она по дороге. – Это Кира Львовна придумала. По паспорту я – Ирина. Родители звали – Арина. Не то чтоб няню пушкинскую сильно любили, а так: разок назвали – им и понравилось. И музыку я всегда любила. Поэтому Арфочка… Суздаль меня сразу приворожил. Я ведь питерская, сюда стажироваться приехала. Идёмте скорей! Интересненькое в библиотеке покажу, потом, если не испугаетесь, могу в подземелье сводить. Может, и навсегда там оставлю! – сделав страшные глаза, расхохоталась девушка.

Ближе к вечеру вернулись к «Житию монаха Авеля, составленному им самим».

Кира Львовна принесла из дому в библиотеку новые материалы, Тихон сдержанно поблагодарил, директриса, сославшись на дела, ушла. В гостиницу идти было раненько, оставалось листать документы. Вдруг погас свет. Сразу влетело в голову: сейчас явится монах. Но пришла Арфочка. Явившись неслышно, опять рассмеялась.

– Это я рубильник выключила. Ну не в гостиницу же к вам топать? Это по́шло. А здесь… Здесь удобно будет. Диван, умывальник, всё прочее…

Арфочка обняла сзади, прижалась нежно, потом незаметно перебралась к Тихону на колени. Мигом раздевшись, принялась щекотать ухо, но вдруг стала серьёзней, начала сноровисто помогать Тихону, внезапно охнула и стала медленно поднимать вверх и опускать вниз своё почти невесомое, но, где нужно, плотно налитое тело, повторяя негромко: «И бились они три дня и три ночи… Три и три, Тишенька, три и три…»

В дебрях библиотеки звякнуло пустое ведро. Пьяно ругнулся сторож. Добираясь до рубильника, споткнулся, загремел табуретками, въехал с ходу в какое-то стекло. Стекло треснуло, зазвенели осколки. Грубо варнякая: «Понаставили стёкол! А Семён вам тут осколки собирай! Семён тут, включай-выключай свет…»

Минут через пять рубильник всё-таки отыскался.

– Ну, теперь нам и свет не помешает. Перебирайся на диван. Здесь Кира Львовна, когда умается, отдыхает. Вот и мы поместимся.

Арфочка тихо повизгивала, в перерывах шёпотом ругала Семёна-сторожа, который опять выключил свет и стал что-то, звеня топором, тесать внизу под лестницей.

– Мне при свете понравилось, а тебе?

– Свет – жизнь. Нет света – и ничего нет.

– Хорош философить. Лучше так и вот так… И ещё так!..

Утром, ещё до света, Арфочка шустро убежала домой. Всё не рассветало, лампу включать не хотелось, Тиша снова закрыл глаза. Сон, однако, не шёл, решено было вернуться в гостиницу, там позавтракать. Поднявшись из ресторана в гостиничный номер, всё думал об услышанном, как вдруг слабометаллическое покашливание, потом голос:

– Носом клюёшь? Вижу, вижу! Много сил на дамочку положил.

Скрип линолеума, кряхтенье, вздох – старец Авель встал в дверном проёме. Где-то успевший снять обувку, босой, он, улыбаясь, вертел в руках планшет.

– Арфочке возвернёшь, в вивлио́фике она забыла, а Семён через меня передал. Я ить утром приходил в вивлио́фику записываться. Сказал – Арфочку знаю. А по чести говоря, просто попрактиковаться хотел. Заглянул ненароком – у неё в планшете пустяки одни. Так я ей мыслишку интересную вставил. Заодно по костяшкам стучать научился!

Положив планшет, Авель ушёл, а Тиша Скородумов, сорока лет, русский, женатый первым браком, пришёл в себя окончательно. День за окном вставал пасмурный. От вчерашнего суздальского сияния не осталось и следа. Стало ясно: нужно возвращаться в Москву. Он, однако, медлил. В одиннадцать утра в гостиницу пришли Кира Павловна с Арфочкой, принесли какую-то милую суздальскую дребедень и еды в дорогу.

Попрощавшись, ушли, однако Арфочка с полдороги вернулась. Грубо толкнув Тихона в грудь и лишь на секунду запнувшись о слова: «Октябрь уж наступил, уж роща отряхает…», она разом отряхнула одежду с себя и оборвала её с заезжего гостя.

* * *

Ландышев Иван съездил на место происшествия ещё раз.

Берег Пестовского водохранилища был диковат, пуст. Шевелились прижатые камнем куски промасленной бумаги, ветер трепал застрявшую в кусте детскую серебристую ленту. Пройдя с километр по берегу в сторону деревни Михалёво, Ландышев обнаружил спрятанную в молоденьком, добежавшем до самой воды ивняке плоскодонку с вёслами. Пошарив под сиденьями, нашёл мокрое бельё шестидесятого размера. На майке внизу было криво вышито: К. Т-Т. Дальнейший путь не убитого, не утопшего, а, видать, всё-таки спасшегося Тувал-Туваловича по прозвищу Каин представился Ивану Ландышеву весь и сразу – подшитым к делу и даже проколотым тремя дырочками.

…Каин плыл по водохранилищу. Но плыл недолго. Зная, что те, кто хотел его утопить, будут ходить по берегу и караулить всплывшее тело, причалил к зарослям и, не тратя даром ни минуты, дальше пошёл пешком. Но не к железной дороге: к посёлку санатория Тишково. Там отогрелся, попросил одежду попроще и опять на лодке, но, ясное дело, на другой, пересёк водохранилище в западном направлении. И уже с другого берега двинул не на Пушкино, не на Москву, а на Клин или даже на Ржев.

– Плыви, Тувал, плыви! Жив, значит, всем нам облегчение выйдет, – улыбчиво шевельнул белой полоской, оставшейся после сбритых недавно усов Ландышев и, распрощавшись со случайно встреченным лесником, который его до санатория и проводил, повернул назад в Агукино.

Ангел Силы

Включив после ухода Арфочки гостиничный компец, Тихон краем глаза уцепил непривычный промельк. Только хотел с ютубовской страницы свалить – сам собой включился вид его суздальского номера. За спиной было пусто. И звуков никаких. Стукнул по клавише – зазвучал Авелев голос.

– Пока ты с дамочкой занимался, я «Хроники церковного шпиона» перечитал. Ухляка-Пляцкова чихвостить не стану. А для тебя – наново пересказал про Ангела Силы. Не всё Пляцков, уцепившийся за край Ангелова плаща, увидал, быстро вниз оборвался. Что было дальше, я один знаю. Включай запись, лежень!

«…когда завершил Ангел Силы полёт свой – раздался хруст и за ним дребезг: будто льдинка тонкая лопнула. А следом – певучий лязг, как от двуручной пилы, в наднебесье разнёсся. Тут же Ангел пропал, а я увидал смарагдово-нежный и насквозь прозрачный престол, по бокам же его двух птиц с отроческими лицами, чуть-едва пушок крыл вздувавших. Вглядевшись, понял: это источающие божественный жар Серафимы, подобные воздуху в разогретой солнцем степи, по бокам престола, колеблются!

А больше никого не увидел и ничто в ум ко мне не вошло. Однако спустя уж не знаю какое время был ко мне голос. Голос, не отдельные слова, а сразу всю мысль, на языке, напоминающем древлеславянский, в голову мою вложил:

«Что увидел – перевирать не смей. Ты здесь потому, что надобен тот, кому люди поверят. Кого засланцем адских сил не сочтут. До безобразия опьянён диавольскими бреднями люд по городам и весям! А всё потому, что в кару грядущую люд не верит и милостью Божией пренебрегает. К чему милость Божия, когда мошна распирает? «Всё купим! Даже отпущение грехов у священства приобретём». Так многие решили. А другие отговариваются: «Не наше, мол, дело»! Силу сверхразумия своего ощутить не хотят. Слепоту земную за подлинное зрение выдают. От прямого взгляда на мир уклоняются. Видеть, устраняя мнимости бытия и видеть сквозь предметы, не желают. Гипнографическим зрением, упрятанным на оборотной стороне глазных век, не пользуются. Стрекозы – и те чувствительней к Замыслу Божию! Но не такова воля Всевышнего. Человек истинно разумный, даже сверхразумный, а не мнящий себя таковым, Ему нужен. Достичь же сверхразума может лишь человек прозорливый, но о прозорливости своей у каждого столба не вопящий, в пророки бесстыже не лезущий. Одно плохо: заставлять вас, дураков, быть прозорливцами – нельзя! Сами дар прозорливости обязаны в себе обнаружить и в меру его действовать. Не овечье блеянье в ожидании Страшного суда, а прозорливое ви́дение – вот что нужно! И напоследок: что не сделает для себя сам человек, делать за него Господь не станет!»

Здесь Ангел высокого чина исчез. Переменились у престола Серафимы на неизвестных мне ангелов. И был мне, Авелю и Дадамею, явлен прозрачный голос. Из голоса образовался лик в овале, к нему добавилась фигура в круглых обводах и стремительных линиях. Сперва двинулась та фигура от меня прочь, но потом стала возвращаться. Шествовала фигура, не касаясь небесных перил.

Ты, конечно, вмиг засомневаешься: какие над небом могут быть перила? Но ведь и силам небесным определённого порядка необходимо держаться. Выгнутый дугой мост и перила, ни к чему не прикреплённые, лёгкие, даже изящные, враз обволокли меня душевным теплом. От радости невесомого, но явно ощутимого Наднебесного Присутствия едва не лишился я рассудка. Здесь обернулся Тот, кто встречи со мной сперва хотел избежать. Едва касаясь пальцами небесных перил, с некоторой досадой, впрочем, быстро сменившейся приязнью, высветлил Он зримую мысль: «Будь, если хочешь, новый Адам, или отец Дадамей будь. А только напиши: я же видел еси! И скажи: я же слышал еси. Но не всем скажи и не всем напиши, а токмо тем напиши, которые могут вместить наши словеса. Тем и скажи, тем и напиши…»

Тут короткий небесный патрубок, в коем я вмиг оказался, выстрелил, как широкогорлый шуваловский единорог. И выстрелил он вверх не ядром, а мной самим! Чуял и знал я: стремительно падаю ногами вверх! Выше Солнца – слышь? – пал я, взлетая. Но вскоре не Солнце, а Земля под стопой мелькнула. Увидал я в замедленном приближении новороссийские места: Карантинный остров, густые плавни и крепость на берегу. А потом услыхал волнуемый не ветром, а всё той же зримой мыслью камыш над Гнилым морем. Засим, безо всякого передыха, город звонкий, сладко расчерченный, город Новую Россию и породивший – Санкт-Петербург в очи мне кинулся! Тут ударился я плечом о монастырскую крышу, и новые российские места – северные и южные – в разные стороны отвалились. Всего и осталось: на полу кучка соломы да плечо ломит, хоть лезь на стену.

Едва успел прийти в себя – случилось новое видение. С полунощи оно длилось и не менее шести часов. Было так. Разрешили мне на месяц выйти из тюрьмы монастырской и пожить в кельях монастыря для честной молитвы и трудов монашеских. И уже через день после выхода из тюрьмы необъяснимая сила вдруг объяла меня. Предивной та сила оказалась! Высверлила нутро до самого донца, налила меня радостью, как глиняного соловья водой, тайны земли знать и видеть позволила.

А дале было так: подхватил меня Ангел Силы – а это оказался тот самый, который возносил меня и который впервые ко мне на Валааме явился, – и обволок любовью духовной, как небесной хламидой. Сказал: «Теперь ты сам – Чистая Сила. Сам – Глашатай Слова, мощь и острота его! Не веришь? – перешёл он вдруг на шёпот. – Так идём за ворота, силу слова твоего испробуем!»

Вышел я из кельи без препятствий. И за ворота монастыря – как научил Ангел Силы – тоже вышел свободно. Тёмно ещё было. Ночь, однако ж, ясная была, звёздная. Сам Ангел при выходе моём за ворота сделался сокрыт. А я про себя подумал: отчего это ворота монастырские отворены? И не заметил скрывавшихся за деревьями людей. Они же прямо у ворот ухватили меня за грудки. Верней, один из разбойников ухватил. Тут рядом ещё двое очутились. Каждый из них был мокр: хлющ хлющом! Как хлющ, говорю я тебе! И ты слова этого старославянского не бойся, из записей, подобно расценщикам-цензорам, не изымай! Верные слова – ещё одна тропка к прозреванию мира. Они – сгустки будущих действий. На русских, старославянских, частью на татарских и древнееврейских словах земля России замешена, подобно тому, как сам человек замешен на глине небесной…

Ветер острый, ветер северо-восточный – даже он шевельнуть отрепья, влипшие в тела разбойничьи, не мог. Словно бы встали разбойники из болотной гати – такая тухлая няша их покрывала. А глаза, те жёлтым фосфором, как у рысей, горели. И ножи под звёздами враз заблистали. Тут подумал я: хорошо Ангелу Силы – незрим он! А мне, мниху убогому, ох скверно придётся! Буду убит и каждодневной монашьей одежды – а была она тёплой, справной, не поскупился отец эконом – лишён буду.

Услыхал Ангел Силы мои внутренние речи, ухватил крепко за ухо, как, бывало, батька мой, коновал, в селе Акулове меня хватал, и в скрученное ухо шёпотом произнёс: «Сей же миг скажи разбойникам нечто суровое, а потом – нечто ласковое».

Тут растарабарился я, как базарный зазывала: громко, красно́ заговорил!

Разбойники, однако, меня не слушали. Сперва содрали всю, какая была, одёжку. Даже исподнее, глумясь, содрали. Связав ноги-руки и зацепив верёвку за ветку, подвесили кверху ногами – думали, замолкну. Но и в таком бесстыдном положении тела сумел говорить я с ними. Сказал сперва непереносимо грубо, а затем сказал ласково: вы, мол, люди подневольные, бывшие колодники и, как чую, старообрядцы. Ничего дурного, кроме намерения лишить меня одежды, пока за вами не значится. А и не надо вам брать греха на душу, не надо убивства тяжкого…

Тут вижу перевёрнутым оком: рассвет по грядкам, как петух монастырский крадётся, крылья красно-белые за деревьями вздымает-опускает. Сейчас, думаю, выйдут монахи и меня, без одежд висящего, со срамом нагло взбугрившимся обнаружат… Стыдоба, позорище! А ещё, чую, невдалеке поселянки весёлые на ярманку собираются. Знают они меня, у ворот монастырских видали. Покажись им в таком виде – навек проклянут. Или хуже того! Некоторые из них плотью моей разохотятся, начнут срам мой мысленно ласкать, а разбойники – те наблюдать и реготать станут. Особливо тому, как и куда одна из поселянок – Глашка-вертушка – захочет торчок мой приспособить…

Ух-гу-а! Заухал я вместо слов, как пугач. А потом набрал воздуху и крикнул то, что крикнул бы, может, и сам Ангел Силы: «Побьёт Господь род ваш и вас самих навеки. В землю по шею вгонит и рыбой солёной кормить прикажет. А водицы и медного ковшика не даст! От жажды, как брошенный скот, околеете. Одначе тело своё с кровью отвердевшей, весом равное сотне мешков с песком, ежеминутно осязать будете. Звери могильные и клопы мраморные кромсать вас будут. Горе вам, когда-то пригожим и нежным. Стыд вам, когда-то спокойным и богоревнивым! Зачем разбою меня предаёте?»

Здесь почуял: доволен Ангелос Потестатес моею речью, и в сей же миг, как раз перед появлением трёх поселянок весёлых, сдёрнули меня разбойники с ветки, как тушу коровью с крюка. Сдёрнули и подрясником моим же прикрыли… А один шепнул: «Стража государева близко. Молчи, коли жить хочешь!»

Тут Ангелос Потестатес в нутро моё возвернулся, а я быстро и незаметно для монастырского начальства пробрался в свою келью.

Тот случай – страшась расценщиков, а по-вашему, цензоров – изобразил я в книге своей кратко: «…и снова соединился Ангел Силы со мной, и стали мы якобы один человек. И начал во мне он действовать, природным своим естеством; и дотоле действовал, дондеже всему меня научил. И от того время стал я, отец Авель, всё познавать и разуметь: Ангел Силы наставил меня всей мудрости и всей премудрости».

Здесь Тихон Скородумов – 1978 года рождения, главный редактор маленького, но бойкого издательства, женатый, русский – голос монаха прикрутил, потому как запела мобилка. Кто-то неизвестный завизжал в трубку и словами поносными дрызнул:

– Каин твой – паскуда! И ты за брательника, сволочь, ответишь по полной!

Дальше – треск, шум. Вдруг звук в компе сам собой сделался громче:

– Пропущу то, что тебе известно, скажу о другом. Но несколько слов из моей третьей книги повторю: «…и приказано было снова монаха Авеля заключить в Соловецкую тюрьму… И были там ему искусы, которые и описать нельзя». Про один из таких искусов тебе, Тихомир, расскажу.

Спал во мне Ангел Силы или слегка дремал – того не знаю. А только протиснулась ко мне в келью тюремную, келью грязную, узкую, превосходная дама, слегка на одну из сродственниц графини Потёмкиной походившая. А о графине в письмах моих прочитать можешь. Понял я: омрачное виде́ние меня подкараулило. И не захотел выходить из омрака. Дама же, без всяких слов, стала вдруг разоблачаться от одежд. Оставшись в одной тоненькой сорочке, проговорила: возьми меня и обладай мною, отец Авель. И подумал я, раз обморочный сон мне дан, ничего страшного не случится, если изведаю после двадцатилетнего перерыва даму, на сродственницу графинину походящую.

Так бы оно и случилось, если б по женской своей слабости та не стала себя выхвалять: «Груди мои – слаще груш. Усест мой упруг и мягок, как детских две перинки. А ещё – не сонное виденье я! Плоть моя – налитая, тугая, а не какая-то дрёмная. И тюремщики твои подкуплены, ушли они на час, нам не помешают».

Тут я, отец Авель и Дадамей, насторожился. Уж больно гладко стелет! А что, как не сродственница графинина, а тайная доносительница ко мне в тюремную келью протиснулась? Хотел я обратиться к Ангелу Силы. Но тот либо притворился спящим, либо ещё хуже: захотел вместе со мной, спящим прикинувшись, насладиться соком груш и перинки нежные сжать – отпустить, а потом опять сжать разом!

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?