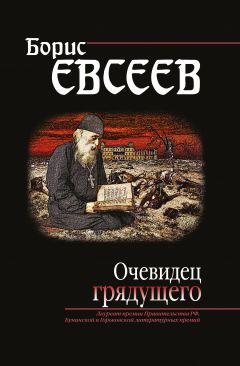

Текст книги "Очевидец грядущего"

Автор книги: Борис Евсеев

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Не сторож я брату…

Восьмой класс Корнеюшка заканчивать не стал.

– Мне и семи с половиной за глаза хватит, – черканул он однажды себя ногтём по шее и школьную замудиловку в 3-м Артиллерийском переулке прервал. Стукнуло уже Корнею пятнадцать, и собрался он открыть собственный крабо-креветочный бизнес. Шёл 91-й год, никто школьниками особо не интересовался, пышно разросшееся вокруг них зло газонокосилкой не выкашивал, чахлые росточки добра – жёрдочками не подпирал…

Сразу после того, как Корнеюшка подался в бизнес, – крабов было мало, пришлось переключиться на лучепёрую рыбку-шамайку – и опять по дороге в школу, в самый долгий обморок Тиша и угодил. Успел мягко опуститься на землю и лежал без памяти несколько минут. Правда, опять повезло: первым кинулся к нему учтруд Пшиманович и накрыл содранным с себя плащом, потому как подумал: эпилепсия. Приглядевшись, однако, к цвету лица и спокойным, не конвульсирующим конечностям, учтруд и без врача определил: не эпилепсия. «А раз не эпилепсия – значит, от недокорма. Тут как раз всё понятно! В свободной продаже – ни крохи, на столах – одни талоны. Народ материт Горбача́ и другую партийную сволочь на всех углах».

Недокорм вместе с эпилепсией оказались ни при чём.

– Сосуды у него слабенькие, – сказал врач «Скорой», – так он и будет у вас всю жизнь в обмороки падать. Но это, в общем-то, не страшно, главное, чтоб череп себе не проломил.

А вот другой врач, к которому через три дня отвела внука Дося Павловна, тот сказал непонятное:

– Обморок у него был, судя по описанию, не вполне обычный. Спору нет, обморок не эпилептический. Падал, как рассказали очевидцы, чуть замедленно, как актёр. Но обморок-то был настоящий, не актёрский. Стало быть, обморок – эмоциогенный.

– Как-как?

– Связанный с эмоциями. Но и здесь не всё складывается. Я тут посмотрел внимательно снимки и анализы глянул. Ни на соматический, ни на экстремальный обморок тоже не похож. Ты выйди, мальчик, в коридор, я бабушке два слова скажу.

Тиша отчаянно замотал головой, крепко вцепился в стул.

– Ладно. Всё равно ничего не поймёшь. Так вот, уважаемая. Хоть я и медик, но здесь налицо нечто иное.

Доктор зачем-то оглянулся.

– Что, что, доктор?

– Вы же бывшая учительница, должны понимать. Словом, если отстраниться от традиционной медицины, тут… В общем, произошёл мощный выброс астрального тела из тела физического. Вы меня понимаете?

Баба Доза обалдело замотала головой.

– Ну как вам объяснить? Астральное тело, оно находится внутри тела обычного. И при некоторых болезнях из тела человеческого стремительно вылетает. А физическое тело в это время рушится на землю. Я бы даже сказал, в недоумении рушится! В общем, религиозный обморок у внука вашего случился. В церковь-то он у вас хоть иногда ходит?

– Были один раз…

Баба Доза до боли в глазах нахмурилась и врачу не поверила. Уже на улице смачно плюнула и потом, рассказывая про всё про это трудовику Пшимановичу, добавила: «Доктор-то он доктор, но вообще-то – дурак дураком»…

У самого Тиши воспоминания о долгом обмороке были клочковатыми. Пронеслись низко над водой обрывки сизых голубиных туч. Тучи ушли, но оставили после себя взмах полупрозрачной руки: ласковый, едва заметный, но абсолютно точно направленный к Тишиным сомкнутым векам.

После обморока болели глаза и звон глубоководный стоял в ушах. Но было от этого звона не тяжко, а радостно: словно уходила с долгим обмороком прежняя жизнь – подзатыльники, толчки, дразнилки, зубрёжка! Ну а самым радостным было то, что Пшиманович отпросил его у бабы Дозы на две-три недельки к себе: погостить. В доме у трудовика Тиша только спал. А всё остальное время, получив освобождение от школы на месяц – необычный доктор постарался, – проводил в маленькой, но на удивление точно скопированной со школьной, хибарке-мастерской.

Учтруд не пил, не ругался и трухлёй Тишу, сглупа, не называл. Всё свободное время вытачивал что-то из ольхи или дуба: «Праця и ещё раз праця, Тихон! Праця, то есть труд – есть мой Бог!» – смешно, то ли по-белорусски, то ли по-польски выхвалял он свою работу. Рассказал Пшиманович и о том, что мечтает выточить шахматы из карельской «бирозы» и летом ездил в Петрозаводск: на заготовки. Хочет смастерить и музыкальные инструменты, и вообще думает забрать Тишу к себе, хоть на полгода.

– Ты на саксофоне учишься. Музыку понимаешь. Второй сын у меня будешь. Сын мой, Володька, не такой какой-то. Рохля в очках. Прокурором стать мечтает, всё к матери льнёт, а она живёт от меня отдельно. А ты – как игрушечка выточенный, ты – заводной солдатик с саблей: лёгонький, стройный!..

Бабка Досифея то разрешала Пшимановичу взять Тишу-Авеля на полгода, то не разрешала. А пока он просто жил у трудовика: не зная забот и сладко ёжась, когда Пшиманович говорил про непонятное.

– Я ведь учителем духовного труда стать мечтал. Понимаешь? Духовного! Но пока – только дух дерева понимать и научился. А людской дух – тот постигнуть не могу…

Как-то к трудовику в гости нагрянул дилер-перекупщик Корнеюшка. Пшиманович был на продлёнке, Тиша варил на газу сосиски. Посмеиваясь, Корнеюшка объявил:

– Думаешь, зря тебя баба Доза Авелем назвала? Не такая она дура. Ты хоть и не похож, а скоро им станешь от хвоста до ушей! Потому как ты – фраерок фуфыристый…

– Ух и словечки! Где поднабрался? В школе у нас так не говорят…

– В школу вашу говняную – я больше ни ногой. А про словечки – ты у своего Пшимановича спроси. Он, говорят, сидел. Жёнку свою первую – тюк молоточком! Нараз кончил. А вторая от него сама ускакала. Только перед тобой-дураком корчить святошу ему и осталось.

– И спрошу. Алесь Антонович врать не станет. А ты… Какой ты мне брат, раз про хороших людей так говоришь? Он мне помереть не дал.

– А и правда: хрен его знает какой? Бабка говорит – мы единоутробные. Только ведь я – Тувал-Тувалович, дворянин, наверное. А ты сраный писарь: Скородумище…

– Я не писарь.

– Ну, значит, ка́карь. А ещё подлипала! Получи за это!

Здоровенный, цыганистый Корнеюшка подхватил с пола черенок от лопаты, кинулся с ним на тонкорукого, словно выточенного из белого славянского ясеня, Тишу.

Про дерево воскрешения – ясень – учтруд как раз вчера объяснил. Вспомнив про силу ясеня, Тиша на удивление ловко от черенка увернулся.

Каин замахнулся ещё раз. Ещё бы чуть, и перешиб надвое!

Тут раньше времени вернулся из школы Пшиманович. Каин черенок выронил и сиганул прямо в окошко: «Благолеп наш блатной явился, – кричал он, вываливаясь из окна первого этажа, – верхом на палочке, учитель праведности наш прискакал!..»

– Жену свою первую я не убивал, – говорил Пшиманович час спустя, – а молоток и правда возле неё обнаружили. Мой молоток. Вот на меня это дело и повесили. Правда, просидел я только полсрока: оправдали. А убившего жену мою так и не нашли. С тех пор железа в руки не беру, только по дереву работаю. Ложками деревянными ем, хлеб не режу – руками ломаю. А Володька, сынок мой, хочет стать прокурором. Спит и видит, осудить меня повторно за мою за невиновность!..

Через день Корнеюшка наябедничал бабе Дозе: учтруд заставляет Тишку пилить и таскать громадные брёвна. Досифея Павловна забеспокоилась. Дня через три пошла внука навестить. Тут-то и обнаружилось: пропал Тихон! Пшиманович уехал на пару дней в Морской Чулек, видно опять за своими деревягами, а Тишка-Авелёк возьми и пропади.

Баба Доза, не застав внука, сперва волновалась не слишком: «К приятелю своему Сёмке в городок военный, видать, рванул. Как-никак одиннадцать парню. Теперь даже восьмилетние сами по себе через всю страну путешествуют».

Но уже через день учтруд или «полупшек», как звал его Каин, сам пришёл справляться про Тихона к Досифее Павловне. Та всполошилась по-настоящему, побежала вместе с трудовиком к знакомому милиционеру…

* * *

Авель сидел у чёрта на куличках, близ малолюдной Михайловки, в полуразрушенной мазанке, на берегу Азова. Громадный серо-красный алабай на цепи, закреплённой одним из звеньев за протянутую через двор проволоку, его сторожил. Голодный и злой, пёс даже не лаял, а неспешно труся взад-вперёд, грозно урчал и ронял на землю жёлтую густую слюну.

Только-только установилась весна, ветер с моря летел колючий, оставлял на губах соль. Сидеть в хибаре на привязи Тише-Авелю нравилось. Две буханки хлеба, оставленные Корнеюшкой, расклевали морские птицы, влетевшие в окно, когда он спал. Проснувшись, Авель птиц гнать не стал, хотя и мог бы. Новенькая собачья цепь с двумя замками, одним концом зацепленная за ногу, вторым за раму сеточной кровати без матраца, позволяла делать три шага до ведра с нечистотами и совсем не раздражала.

По вечерам буря рвала море надвое и натрое. Однако к рассвету – как всласть наворчавшийся алабай – стихала. Угасали звёзды, утренние лучи косо били от горизонта вверх. Рядом никого не было. И от этого внутри разливался ласково-спокойный свет. Даже в обморок кувырнуться не хотелось! Не так чтобы сильно любивший море, Тиша вдруг захотел жить именно тут, на берегу, в комнате с медным умывальником и допотопным будильником, с двумя никелированными чашечками звонка. «А в город можно и не ездить. Самому учиться – лучше. И учебники всегда можно выпросить».

Радость отдаления от скворчащего мира, брызгавшего пекучим растопленным салом, вновь обуяла Тишу: как в глубоком детстве, как после долгих страхов, когда его, четырёхлетнего, мать на весь день и часть ночи оставляла дома одного…

Тревога потерявших Тишу вспыхнула с новой силой. Виной – усилившийся ветер, ледяная весна. А главное, доводившие бабу Дозу до слёз дурость трудовика и загадочная улыбка усердно помогавшего в поисках Корнеюшки.

Тут вдруг допетрил один бабкин знакомый.

– Признавайся, орясина, куда брата спровадил? – рыкнул негромко, оставшись один на один с Корнеюшкой, красный от злости пожарник Возов.

– Ты чё, дядь…

– Я тебя спросил, орясина: где Тишка?

– А чё я сторожить его обязан?

– Ага. Раз так говоришь – значит, знаешь, где он. Учти, я тебе не детская комната милиции. Уговаривать не буду. Видишь, огнетушитель с собой принёс? Люблю, грешным делом, что-то ненужное подпалить, а потом тушить поманеньку. Вот я тебе щас волосики твои чёрненькие и подпалю. Обгорелый да в зелёнке, ни одной девке не нужен будешь. За девками ведь ухлёстываешь?.. Знаю, знаю. И чего надо про болезнь твою дурную, ну, что вроде есть она у тебя, девкам скажу. Говори, объедок, где Тихон!

– Н-не знаю…

– А про сторожа почему сказал? Вижу, огнетушителя мало будет. Ладно, погодь.

Двухметровый Возов, бешено поддувая овсяные тоненькие усы, схватил Корнея за волосы, приподнял кверху. На лбу у того в двух местах треснула кожа, проступила кровь.

– Где брательник, говори, цыганская морда!

– Пусти. Больно мне.

– А ещё больней будет, когда я тебе кусок жопы отчекрыжу! Ну, быстро!

– На взморье, за Михайловкой он или в Гаевке. Позабыл, где точно…

– Сколько дней он там?

– Пять.

– Ё-моё…

Красный Возов вдруг стал синеть, аккуратно опустив расспрашиваемого на пол, вдруг снова перехватил волосы Корнея покрепче и поднял: теперь уже резче, выше.

– Ну, гляди, орясина: если помрёт внук Трофим Иваныча – и тебе не жить. Говори: в Гаевке он или в Михайловке? – Возов сдавил шею Каина мёртвым захватом.

– В Мих… в Михайловке. Там собака… она сторожит… Вас не пустит.

– Ну, едем, сволочь, покажешь собаку.

Через час на сказочно сияющей новой пожарной машине прибыли на берег Азова.

Авелёк сидел молча и в раскрытое окно празднично улыбался.

– Вижу, ты праздник Первомай тут встречать собрался! – крикнул, подбегая, Возов.

За эти пять дней Тиша научился смотреть на мир по-особому. Стоило тронуть себя за нижнее веко, и всё невидимое, раньше прятавшееся от глаз, проступало крупно, ясно!

Он видел: вокруг алабая крутились две раньше не появлявшиеся во дворе сучки: одна из них – борзая. В море, совсем рядом, плыл никем не видимый корабль. На корабле, против правил, матросы для своих нужд держали здоровенную торговку в старинном купеческом наряде. Над песком висело будущее успокоение ветра. Вдали брело нищее, слепое лето. Обгоняя лето, поспешал куда-то босой плотник, нёсший в руках две доски, соединённые буквой «Х». Было ясно: скоро, скоро заколотит плотник досками вход в старый сарай, и ящерка глазастая навсегда исчезнет… «Помоги, плотник!» – хотел крикнуть Авель. Звук изо рта, однако, не выпрыгнул. Но плотник всё равно крик услышал, потрогал широкую бороду, а потом, улыбнувшись, приложил палец к губам.

Багрово-синего Возова вид мальца, сидевшего у окна, испугал. Он сразу заметил расклёванный птицами хлеб. На дёргающего цепь и остервенело пускающего слюну алабая Возов замахнулся кулаком. Собака не унималась. Притихший было Каин тоже вдруг распетушился, стал вырываться, орать.

– Он сам сюда напросился! Я его и привёз! Вишь, лыбится, дупель! Ему по шее накостылять надо за то, что ведёт себя не как все.

Пожарник Возов обошёл Корнея сзади, дал увесистый подзатыльник. Потом нашёл толстую палку и крепко, по хребту, огрел алабая. Тот, визжа, уполз на полусогнутых. Каин-Корнеюшка опять притих. Но тут уж баба Доза схватила его за шиворот.

Тиша всё так же бессмысленно улыбался, вроде ему и дела ни до чего нет.

– Тиша, Тишенька, – слабо позвала Дося Павловна, и пожарник Возов во гневе перекусил взятыми с собой кусачками новенькую собачью цепь.

Опять налетел резвый, но и чуть потеплевший, ветерок. Двинулось с юга – теперь уже решительно, смело – пыльно-песчаное лето…

Тихон закрыл глаза. Рано за ним приехали! От несвоевременности спасения голову повело вниз, море внезапно стихло, света вокруг не стало…

* * *

Такси уже минут пятнадцать стояло в пробке на Москворецкой набережной.

Никогда пробок здесь раньше не было. Но сегодня с Васильевского спуска текла и текла, заполняя проезжую часть набережной, разрозненная, негустая, но страшно крикливая толпа дешёвок с медленно колеблющимися над ними бледно-огуречными шарами. «Гандончики, и всё тут…» – Тишу Скородумова, до этого заехавшего к знакомому книжнику, а после битый час завтракавшего в кафе, от позыва на рвоту даже передёрнуло. Гандончики были, ясное дело, надуты, но воздух из них наполовину вышел, и они не торчали, а чуть шевелясь, дохло свисали с палочек на фоне розовощёкого Кремля.

– На полчаса застряли. Как пить дать, – досадливо оглянул табунящихся женщин таксист.

Тихон Ильич сладко потянулся, ему снова захотелось не на работу, не в белградский самолёт, – захотелось в поздневесеннее азовское пространство.

Тут же, прямо в машине, он блаженно засопел.

Сербский Византийский распев. Никола Попмихайлов

Аэропорт «Никола Тесла», сам Белград, гостиница «Маджестик» – мелькнув вспышками цветного неона, без впечатлений исчезли. Из всего, что прошло в эти часы перед глазами, крепко запомнился лишь монах, сидевший перед гостиничной дверью на корточках. Серебристые его волосы торчали аккуратно стриженным ёжиком, бородка была непривычно щегольской… А чуть позже поразила непривычными размерами, вытянутая в длину гостиничная терраса, куда из номера вела стеклянная дверь.

С террасы – вид на вечернюю Саву. Блеск воды, мельтешение солнца, прыгавшего в тучах, словно грязно-оранжевый баскетбольный мяч, почти неслышные машины на дальних и ближних улицах. Что-то давно позабытое и, как в детстве, сладко пугающее таилось в этом славяно-европейском городе.

«Чтобы себя понять, русский человек всегда на Кавказ или на Балканы стремится…» – вспомнил он с полуулыбкой чью-то мысль.

В Сербию Скородумов прилетел в командировку. Не слишком удачливый редактор-издатель, правда, любивший и даже нежно пестовавший своё небольшое издательство – «мал коготок, да востёр», – концы с концами он всё-таки сводил. А вчера поговорил по телефону с Эмиром Кустурицей, и тот не очень охотно, но всё ж таки пообещал дать для перевода свои записи и разрозненные прозаические тексты. Разговор сперва шёл по-английски, Кустурица был этим явно недоволен, хотя трубку, из уважения к Тишиным рекомендателям, не бросал.

Перешли на русский. Кустурица расслабился, довёл разговор до конца. «Книга Эмира», в которой Тихон думал собрать рок-тексты группы «Orchestra» и неопубликованную прозу Кустурицы, сулила не слишком большие, но всё ж таки ощутимые продажи. Встретился он и ещё с одним нужным для издательства человеком и получил от него в подарок книгу «Старая Сербия» на русском. Её-то сегодня на ночь он и собирался со всем вниманием, а может даже с карандашом в руках читать.

Словом, прилетев в Белград всего три дня назад, к вечеру 22 октября, он все дела не то чтобы закончил, но чётко и бережно уложил их в отдельные лодочки и пустил по хорошо укреплённым речным руслам на восток, в Россию…

Вечер дохнул свободой, в российское консульство – куда-то к чёрту на рога, в пригород Белграда – Тихон Ильич не поехал, выйдя на террасу, стал смотреть уже не на Саву – на белградские улицы и площадь перед отелем. Там, на площади, в открытом кафе вскипала между посетителями нешуточная ссора. Какой-то верзила с надвинутым на глаза козырьком бейсболки, с голыми по локоть – несмотря на холодок октябрьский – руками, туго налитыми то ли жирком, то ли мышечной силой (сверху было не понять), готовился дать в бошку старику, опиравшемуся на длинный зонт с массивной деревянной ручкой. Старик сидел сгорбившись и смотрел не на верзилу – совсем в другую сторону.

Упал пустой стул, перевернулась, случайно задетая ногой, набитая доверху урна с торчащими из неё жёсткими, жёлто-коричневыми кленовыми листьями. Взметнулась и тут же снова опала русско-сербская ругань.

Верзила показался Тихону очень и очень знакомым. Однако с девятого этажа, да ещё сквозь дымно-плывущий свет пылавших в стеклянных цилиндрах факелов, наполовину обесцвеченных садящимся солнцем, кто бы это мог быть, разобрать не удавалось. А тут ещё подступили к ссорящимся зеваки. Верзила поднял одной рукой упавший стул, сел на него, закинул ногу на ногу, после чего виден быть перестал…

Тиша – такой хреномути и в Москве хватало – вернулся в номер. В ванной комнате мелодично капала вода. Помедлив, очередная капля тяжко шлёпнулась вниз. Раздался сладкий бульк. Тиша представил себе нежную оспинку на поверхности воды и улыбнулся.

Побрившись – утром было не до того – и повалявшись с полчаса на диване, он опять вышел на террасу. Пройдя её всю – никак не меньше двадцати метров в длину, – снова стал смотреть на вспыхивающую последними искорками Саву. Река под лучами почти утонувшего солнца переливалась густо, сладко.

«Как напоказ. Как для меня одного искрит…»

Вдруг до жути захотелось в Москву, если не улететь, так хоть позвонить!

Вынув мобилку, набрал номер жены, – короткие гудки. Перенабрал – зазвучал «Сербо-русский марш», грозно-весёлый кавалерийский его отрывок, который он сам же в мобильник жены несколько дней назад и вставил.

Марш, казалось, заиграл где-то рядом. Тиша чертыхнулся, вжал кнопку в панель и в третий раз перенабрал номер. Теперь мелодия ударила прямо в уши, и сразу за соседней стеной послышался смех, который спутать с каким-то другим было нельзя: смеялся брат Корнеюшка! Через минуту на террасе «Маджестика» единоутробец и возник.

Подойдя к перилам, густо плюнул вниз, снова коротко хохотнул:

– Видал, как я старичку-эмигранту врезал? Я снизу тебя в момент засёк. Даже сердце ёкнуло: терраска-то без перил, вдруг, думаю, увлечёшься – и вниз! Водолазочка твоя серенькая, в которой ты на Технопарк приезжал, тебя и выдала. Ну, прекрати, не дуйся. Раскрой объятья единоутробке!.. У меня ведь для тебя сюрпризон. И какой! Позвони-ка ты ещё разок в Москву, жёнке своей позвони.

Растерянно улыбаясь и сильно жалея о том, что раз навсегда запретил себе узнавать про личное своё будущее, Тиша набрал номер.

Снова и совсем рядом заиграл «Сербо-русский марш»: запрыгали на лошадках по крутым перевалам генералы Гурко и Скобелев, потекла каменистой рекой шумная балканская вольница, а поверх всего этого, сквозь каменную пыль и железный грохот, улыбнулся печально белобородый скиф, улыбнулся сладко-печальный русский композитор, терзаемый, как и Тихон, толкотнёй и давкой жизни, но вперекор толкотне и давке эту дико-прекрасную музыку всё-таки сочинивший…

Тихон безотчётно рванулся к дверям смежного номера.

Ещё вчера заметил: на террасу ведут две двери – его собственная и дверь соседнего номера. Два вечера этот номер, казалось, пустовал. Никого там не было слышно и сегодня. Тихон нажал на узенькую ручку – стеклянная дверь поддалась…

На диване в глубине комнаты сидела жена. Нея была в вечернем наряде, белый кружевной воротничок хорошо оттенял тёмно-зелёный бархат платья. Судорожно дёрнув головой, она попыталась что-то сказать.

– Рыба, рыбонька она у нас теперь! Хочет слово молвить, а никак! – загрохотал над ухом Каин. – Ротик-то у неё – вишь? – заклеен… Тихо-тихо-тихо! Не торопись плёночку снимать, такого наслушаешься, сам не рад будешь.

Тихон подбежал, стараясь на причинять боли, отодрал прозрачную самоклеющуюся плёнку. Нея широко и некрасиво открыла рот, но вместо слов изо рта несколькими комками вывалился судорожный плач.

– Пойдём, пусть порюмзает. Женщинам всегда нужно вовремя порюмзать. Со слезами, слыхал я, грехи почти начисто смываются. Потом, конечно, опять грехами они обрастают. Как берёза чагой. Уродливы эти грехи, болезненны. Одна радость – мужикам-дуракам не всегда видны! Но вообще-то: женщина без грехов – и не женщина вовсе. Так, братёнок? Что и влечёт нас к женщинам, если не их грехи? А кроме греха – что в них интересного? Сиськи-письки? Ротик-животик? Нет, братёнок. Неинтересно всё это. И тебе, и мне, и любому мужику не упругость тела – женское падение и пригляд за таким падением нужен. Грех он ведь бывает и проржавленный и нежный. А уж извилист бывает, как тропинка в лесу! Но бывает и кругло-туп, как голая коленка. Но это я об общих грехах. А каким манящим конкретный грех бывает! Ну, просто пух лебяжий: мягче плеча, прозрачней камышовой плёночки! А если со сладкой придурью грех? Ух-х!

Продолжая нести околесицу, Корнеюшка насильно вытолкал Тишу в другую комнату, тот схватил было братку за грудки, но высоченный и сильно раздобревший Каин шутя высвободился, крикнул весело: «И тебе роток заклеить?..»

Авель хотел схватить что-то тяжёлое и врезать Каину наискосок по лицу, рассечь, как в детстве, губу, заткнуть фонтан, прекратить невыносимый стёб!

Ничего подходящего под рукой не оказалось.

– Давай присядем, – вдруг засерьёзничал Каин, – вот только не спрашивай, что да как. Просто Нея решила уйти. Да, да. От тебя – ко мне. Дотумкал, братёнок?

Не отвечая, Тихон кинулся в соседнюю комнату. Нея уже не плакала: мелко вздрагивая, она убирала кончиком носового платка тушь со щёк.

– Ты… Ты как… Ты что, белены объелась?

– Он опоил меня. И… в самолёт… Паспорт… иностранный… нашёл мой, – с паузами стала выталкивать из себя Нея, – на погранпункте… девку уболтал. А мне сказал: забирает в свой коллектив. Потому что ты решил остаться на Балканах. Назвал тебя… этим… балканским постмодернистом. А себя – пресс-секретарём колдуна Михея. И если не буду слушать… чары напустит. Зелье в рот влил насильно. Даже сейчас привкус… От зелья в голове у меня… коридор. Длинный такой, пустой. Далеко протянулся. Иду я по нему, иду. И никуда не попадаю. Я схожу с ума? Он правда колдун?

Нея встала, сделала шаг к Тихону и тут же рухнула на пол. Не успев подставить руки, он, пыхтя, оттащил жену на кресло. Через террасу кинулся в свой номер за нашатырём, который всегда возил с собой. В его номере уже восседал Корнеюшка.

– Ты зачем, тварь, в Белград её приволок? Зельем опоил… Она и так себя чувствовала хуже некуда.

– А здесь возьмёт и почувствует себя лучше. Назло тебе почувствует! И не зелье, не отраву влил я, – вдруг расхрюкался, даже стал подвизгивать Каин, – снадобье волшебное! Оно поможет. Я ведь недаром у Михея-батюшки хлеб ел. Теперь дотумкал?

– Что ты мне мозг выносишь? Какой, на хрен, Михей?

– Много будешь знать – скоро ноги протянешь. А Михей – он светоч. Михей – чёрный факел нашего мира! И заруби себе на носу: несгорающий факел. Чёрным огнём Михей пылает! Стрёмную волю над материками знаменем вздувает… Михей – наша стрёмная совесть!

– Что ты несёшь? Не бывает стрёмной совести!

– А вот же есть! Стрёмная – в нашем случае, неуместная, некрасивая, – такая, от которой неловко в штанах становится. «Стрёмная совесть мира»! Так новая брошюра Михея называется. Я, я сочинять помогал! И про Балканы с Белградом – есть в брошюре. Михей говорит – за отсутствие стрёмной воли были Балканы наказаны. Вот и Нею твою – окуну в черноту, зажгу над ней чёрный факел! Стрёмно – ух-дух-дух, стрёмно – ух-дух-дух!

– Да ты сектант, хлыстовец!

– А ничуть. Тут ведь, братёнок, разница в чём? У нас с Михеем, в нашем государстве-поселении, сперва совесть аспидная и воля стрёмная царить будут. А потом у всех в глазах аж до зелени почернеет. Ну а уж после Михей-батюшка самим собой, как Великим Помазком, всё сущее осветлять станет. Михей – Великий Помазок! С большой буквы эти слова писать надо!

– Про Великий Помазок тоже ты придумал?

– Михей. Так глава в его брошюре называется. Всего две строки. Хошь прочту?

– Брось дурня ломать! Здесь город боли, город печалью своей над другими городами возвысившийся. А ты дичь про Балканы и Великий Помазок порешь.

– Может, и дичь. Но только Великий Помазок – он всё вокруг взмылит, перед тем как начать сбривать ненужный человеческий сор! И знай: сильное теперь влияние у Михея в Расеюшке нашей. И в Европах тоже. Жаль, до Америки пока не добрался. Там его учение сильно ко двору пришлось бы. Сам понимаешь – чёрный факел и стрёмная совесть, – там это ох как подхватить могут! Я даже балладу про это сочинил. И мяч баскетбольный для аккомпанемента прикупил. Дорог мяч, а купил! Вот слушай.

Каин вынул из шкафа оранжевый мяч, стал левой рукой стучать им об пол. Мяч высоко подпрыгивал, и Каин, дирижируя свободной рукой, запел рэписто: Однажды родилась девочка. И не было у неё губ. А только пальцы розовые да глазки подслеповатые. Сильно она на всех за это разобиделась. Ушла из дому и пошла гулять по свету. Ходит и ходит, всем на ходу уши откусывает, бо́шки утюгом проламывает…

– Не в склад не в лад, поцелуй кобылу в зад! – глупо, по-школьному крикнул Тихон. – Так вот чему тебя Михей научил?

– Ну, будет про Михея, – откидывая в сторону мяч, вдруг ожесточился Каин, – и про стрёмную совесть хватит. Потом покалякаем. Твою бывшую я реквизирую. Из-за твоего же гнилого к ней отношения. Жаловалась: мало говорил ты с ней в последнее время. А я вот – поговорю! В общем, не умел ты с женой обращаться. И теперь уже не научишься!

Тихон поймал себя на чисто мышечном ощущении: по лицу его блуждала блаженная улыбка: «Мне это нравится? Меня это не убивает?»

Улыбка перешла в гримасу, лицо напряглось, губы искривились.

– А ещё, братёнок, жёнку твою для того забираю, – продолжал стебаться Каин, – чтоб ты сам и все другие знали: ты непрушник! Горе-горюн, доходяга, лузер, от которого даже жена упрыгала. И кому досталась? Единоутробному брату! Соблазн и дурная слава тебе и ей. А Михей Михеичу – польза великая!

– Ты, Корней, охренел совсем. Видать, сам зелья натрескался. Тебя с такими мыслями даже в хоспис не примут!

– Меня, может, и не примут. А других – тех, конечно, с радостью возьмут!

– Лыбишься? Рад до усерачки? Всё про меня уже определил? Но есть же у тебя, Корнеюшка, внутри хоть клочок сочувствия? Я внутри у тебя – кто?

– У-ух, как пафосно. Греческой риторикой – как из нужника шибануло. Так знай, Авелёнок сраный: ты для меня – отстой. Жижа ты! На самом донце в нутре моём плещешься. Я тебя вычерпываю и сливаю, вычерпываю и сливаю! Правда, до конца слить пока не могу. Но теперь – солью. Птичка обломинго к тебе прилетела! – вдруг перепрыгнул Каин на школьный язык.

От «птички обломинго» Авель чуть расслабился. Заметив это, Каин добавил:

– Мне такой «слив» – счастье и радость. Да и ты, вижу, счастлив. А жёнке твоей я растолкую, кто ты на самом деле есть и каким хряком персидским по отношению к бедной женщине оказался. И потом, Стелька мне во как надоела, – черканул он, как в детстве, себя по горлу ногтём, – а тут женщина образованная, лингво-куль-ту-ро-лог, – по складам произнёс он, – даже наглотавшись зелья, пургу про ядро русского языкового сознания несла. Бредит, конечно. Но мне, подколдуннику, всякий бред интересен. Помнишь, я в восьмом классе колдуном стать мечтал? А потом мечтал организовать «Корнеево царство»? Так что подколдунник я только временно. Выше, выше взметнусь!

Тиша вспомнил: Корнеюшка, после того как не задался его креветочный бизнес, придумал «натурную» игру, стал вовлекать в неё школьников, за небольшую, но твёрдую плату. «Корнеево царство» он устроил в камышах, близ Азова. Главным условием попадания в «царство» было полное подчинение царю-Корнею. Вот только царство как-то быстро рассыпалось. А почему – Тиша вспомнить теперь не мог.

Белградский вечер нахлобучил на лоб козырёк, за стёклами встала тьма. Каин вынул из кармана и повязал на голову яркую, разрисованную перьями бандану.

– Михей говорит: кто долго в учениках ходит – тот потом в учителях вечно пребывает. Учусь я, братёнок. Жизнью интересуюсь. Особенно бред людской меня интересует. Чужой бред – манна небесная для колдуна! Так в Михеевом учении сказано. Даже бред потаскушек записываю. Научно-популярный фильм по сценарию Михея готовлю: «Русская колдовская женщина – вчера и послезавтра». Всё изменилось, братёнок, и потаскушки стали другими, и бывшие жёнки.

– Она не бывшая! А ты… Ты… Твоё тебя догонит! Ясно это вижу!

Тихон оттолкнул Корнеюшку, тот не удержался, завалился боком на узкое, с деревянными подлокотниками европейское кресло. Раздался треск. Корней засмеялся.

Быстро перебежав по террасе в комнату, где сидела Нея, Тихон стал оттуда звонить администратору, стал кричать по-русски и по-сербски: «Зови полицию, буда́ла!»

Нея сидела ни жива ни мертва. В свой номер, через террасу, разминая ушибленный бок, вернулся Каин. Заметив пристальный взгляд брата, подбоченился. В тот же почти миг в незапертый номер влез толстяк: сербский полицейский. Каин сразу отвёл его в сторону, сунул что-то в руку, дружески пошептал в ухо.

На ломаном русском полицейский предложил Тихону чужой номер покинуть.

– Понимаете, это моя, моя жена! – схватил Тиша за руку полицейского.

Тот как ждал: заломил приезжему руку за спину, вытолкал в гостиничный коридор, по-английски пригрозил забрать в участок. Тихон предложил стражу порядка зайти в соседний номер, собрался сунуть что-то из скудных своих суточных…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?