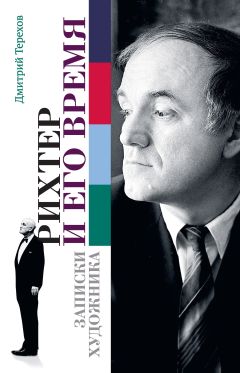

Текст книги "Рихтер и его время. Записки художника"

Автор книги: Дмитрий Терехов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Глава одиннадцатая

Война

А столица все цвела шарами и ситцем. Здесь в последние годы изменился климат. Был построен канал, и теперь целая система гигантских водохранилищ охватила город с севера. Воздух посвежел. Стало меньше пыли и больше дождей.

Вода затопила просторные низины в стороне от шоссе. Она скрыла несколько деревень, церквей и кладбищ. И остановилась, наконец, сдерживаемая километровой плотиной, с которой открывался вид на речной вокзал и теплоходы справа и на холмы, заросшие ивой и ольхой, – слева. В зарослях виднелись синие бараки, огражденные колючей проволокой. Там обитали оставшиеся в живых строители этих невиданных гидросооружений.

Но кто смотрел с плотины в сторону оврагов? Отсюда хотелось смотреть лишь на воду, на золотой шпиль вокзала вдали, который был чем-то похож на мачту теплохода. Отсюда хотелось смотреть на морские парады, на воздушный десант, то и дело расцвечивающий небо парашютами. Какое кому было дело до колючей проволоки в овраге или до продуктовых грузовичков, катавшихся ночами по Москве, когда кругом столько блеска, столько надежд, столько энергичных людей! Настоящее было прекрасно, а ожидаемое будущее – еще лучше…

Война началась в воскресенье. И это казалось чуть ли не шуткой, какой-то очередной игрой, придуманной для повышения патриотического духа. Ведь это было несовместимо с клумбами, фонтанами, лозунгами и песнями. Это было несовместимо с полной верой в наше могущество и несокрушимость. Как могло случиться, что на нас напали? Германия? Да это нелепо. Этого не может быть. Кто может устоять перед нами? Никто!

Однако уже через несколько дней столицу бомбили. Город сразу померк, притих и очень скоро исчез в камуфляже. Столица за неделю превратилась в местность, где не было ничего, кроме бурых и желто-зеленых пятен. По ночам все тонуло в непроницаемом мраке, а на запредельной высоте в холоде тихо висели аэростаты, загораживая сетями путь на город вражеским самолетам. Станции метро стали всеобщим бомбоубежищем. Ночью их наполняли испуганные люди. Капризничали, плакали дети. Жизнь превратилась в ожидание ответного сокрушительного удара и самой безусловной, самой скорой победы. Но враг наступал со скоростью угрожающей и необъяснимой.

Началась всеобщая мобилизация, все, кто мог хоть как-то работать: старики, женщины, дети, – все возводили укрепления, и не где-нибудь, а на самых подступах к столице. На улицах проверяли документы… Стали арестовывать людей, носящих немецкие фамилии…

Осенью 1941 года был арестован профессор Генрих Густавович Нейгауз. Он находился под следствием во внутренней тюрьме НКВД. Через девять месяцев, не предъявив обвинений, Нейгауза выслали на восток, в город Свердловск. Срок его возвращения был неизвестен.

В 1941 году Рихтер был на четвертом курсе. Он отказался от перехода в другой класс и заявил, что диплом будет защищать только по возвращении Нейгауза. Его учеба в консерватории была прервана. Однако он остался в Москве и много работал над новыми программами. Ведь его концертная жизнь уже началась. Он был солистом филармонии.

10 августа он узнал, что Одесса на осадном положении. Письма туда больше не доходили. Связь с семьей прервалась.

В это время Рихтер усиленно занимался. Работа поглощала все. Конечно, он видел смятение в городе, он, как и все, подчинялся требованиям военного времени. Но он словно не замечал происходящего. Тут впервые мы видим характерную черту его личности. Он молча принял трагическую действительность, ни с кем не делился своей тревогой и, казалось, продолжал жить, сохраняя ту же степень внутренней свободы, которая всегда была ему свойственна.

В течение августа и сентября армия противника подошла вплотную к столице. К середине октября в Москве началась неразбериха. Весь транспорт – грузовики, автобусы, легковые машины, подводы – все было на улицах, все устремилось на восточную окраину города, к Рязанскому и Горьковскому шоссе. Бесконечные эшелоны, вереницы товарных вагонов, набитые людьми, теснились на привокзальных путях. На маленькой безымянной станции у Крестьянской заставы в тупике, заросшем сорняком, стояло несколько новых пассажирских вагонов, вокруг и на выезде виднелась усиленная охрана. Это был поезд для эвакуации ставки.

Казалось, сдача Москвы неизбежна. Самым трудным, самым критическим днем для столицы стал день 16 октября. В магазинах все раздавалось даром, дабы не оставлять врагу. По улицам ветер носил документы, выброшенные из окон учреждений. Началось минирование Большого театра и других центральных объектов города. А на дорогах все увеличивались заторы и росла паника.

Такова была Москва в этот страшный день.

И именно в этот день сообщили – пала Одесса…

Как Рихтер провел 16 октября? Что чувствовал, как отнесся к происходящему? Что он мог предпринять? Что может изменить лично для себя никому не известный музыкант, недоучившийся студент консерватории перед лицом военного краха? Ничего.

Он прекрасно понимал, что жизнь родителей и его собственная жизнь в крайней опасности. Он не мог помочь близким и даже узнать хоть что-то о них. Другого бы это парализовало, ввело в отчаяние. Другого, но не его.

Он не собирался эвакуироваться и спокойно решил: будь что будет… Консерватория теперь опустела, и в его распоряжении был любой класс.

14, 15, 16 и 17 октября он не отходил от рояля. Здесь, в старом здании на улице Герцена, он чувствовал себя свободно и спокойно.

А Москве было не до музыки. В этот несчастный год Рихтер вышел на эстраду только раз. Совместно с дирижером Мелик-Пашаевым он исполнил для осажденной столицы Первый концерт Чайковского, который несколько месяцев назад уже играл в Большом зале Московской консерватории.

А сейчас враг был в ближайших пригородах. Шла эвакуация филармонии, и о концертах не помышляли. Музыкальная жизнь в столице замерла.

Следующие его концерты состоялись лишь весной 1942 года. Он играл то, что приготовил в это страшное время, а именно – сочинения Чайковского, Рахманинова, Баха, Бетховена, Шуберта, Шумана, Брамса и Прокофьева.

Глава двенадцатая

Времена года

Ценой неимоверных усилий и жертв столицу удалось отстоять. Началось медленное наступление наших армий. Начались тяжелейшие сражения за каждую пядь земли на фронтах от Черного до Балтийского моря.

А в тылу шла монотонная, трудная жизнь, жизнь военного времени. Заводы, фабрики, наркоматы – все работало круглосуточно. Все отдавалось фронту. Страна мерзла и голодала. В столице едва работало центральное отопление, дров почти не было. Опять появились «буржуйки», те самые, что уже грели Россию в первые годы революции. Эти ящики из кровельного железа с невиданной быстротой поглощали всякий хлам, а когда он кончался, на топку шла мебель. Но и ее не хватало надолго. Вот тут и наставала очередь книг. Уходили в небытие целые библиотеки…

В зимние месяцы главной ценностью стало тепло. Люди ютились вокруг своих железных ящиков, красных от жара, пока в них горело что-то, и моментально остывавших, как только огонь угасал. Уже через час сквозь щели и по полу проникал мороз, и любой ценой нужно было находить новое топливо. Часто отключали электричество. Холод и темнота были еще страшнее голода, и вопросы продовольствия отступали на второй план. Но когда удавалось запасти немного мерзлой картошки, то можно было осторожно планировать будущее. Если же нет, о том, что ждет впереди, просто не думали.

Так проходили долгие темные зимы.

С наступлением весны жизнь как-то налаживалась. Появлялась молодая крапива, и это было спасением! Она росла и в городе, и в предместьях. Из нее получался великолепный темно-зеленый отвар, что-то вроде щей. Это ели – и вскоре исчезала кровоточивость десен, затягивались незаживающие царапины, опадали шейные железы и заметно прибавлялось сил.

К июню все оживали, а там уж наступало время, когда лето начинает делать весьма существенные подарки. Вокруг города раздавались участки под огороды, и по выходным пригородные поезда были обвешаны людьми с лопатами и мотыгами. Однако копаться в земле в столичных предместьях было пока опасно. Здесь временами лопата лязгала о ржавый снаряд или мину. Но после пережитой осады это были пустяки. К этому мало кто относился серьезно. Гораздо неприятней было найти ненароком другое: в те годы то и дело натыкались на неприбранные солдатские тела. Об этом сообщать не торопились – мало ли что, еще таскать начнут, не наше, мол, это дело. Просто от таких мест держались подальше. Каждого оплакивать – слез не хватит.

На сквериках, возле станций, во дворах сельских школ появились теперь хорошенькие фанерные обелиски. Они выглядели игрушечно и нарядно, то красные, то белые, то голубые. И никак не связывались с чьей-то печалью…

Снова стали работать пионерские лагеря, где то и дело случались неприятности, а иногда и трагедии, связанные с найденными детьми боеприпасами. Проводились линейки, маршировали строем, трещали барабаны, горела золотом труба, издавая немыслимые немузыкальные звуки, алели флаги и галстуки, и слышались команды, отдававшиеся совсем по-армейски. Жили по законам военного времени. И многим это нравилось. Ведь это было похоже на довоенную эйфорию. А к ней привыкли. Ее любили. Она связывалась с национальным достоинством и чувством непобедимости. И радио теперь все чаще сообщало нам о победах. Сводки Совинформбюро читал спокойный мужской голос. Изредка столичное небо озарялось салютами. Из репродукторов опять звучали песни и марши, но это была совсем другая, суровая музыка.

Стены домов, заборы были заклеены карикатурами на врага и призывами к народу. Город был некрасив. Его лицо исказила гримаса ненависти. Он ощетинился штыками восклицательных знаков: «Добьем гадину в ее логове!», «Родина-мать зовет!» Все стало неузнаваемым. Куда девались щеголеватые самоуверенные люди, ситцевые платья и значки, похожие на ордена?.. Все было будничным и понурым. Тяжелая поступь, замкнутость, сумрачные лица и всеобщая смертельная усталость…

Лето снова сменила осень, сырая и холодная. Дождь со снегом падал на все еще необходимый камуфляж. В домах снова топились «буржуйки». Снова жгли мебель и книги…

С арестом Генриха Густавовича Нейгауза Рихтер вновь предоставлен самому себе. Он только что окончил четвертый курс. В Москве у него по-прежнему нет жилья, и он меняет адреса, переезжая от одних знакомых к другим и занимаясь, где только возможно.

Его уже огромный репертуар продолжает быстро расти, несмотря на все лишения и неустроенность жизни. В эти годы он становится одним из ведущих солистов Московской филармонии.

Вот сведения о концертах Святослава Рихтера в период с 1941 по 1944 год, взятые из архива великого пианиста.

В 1941 году Рихтер сыграл лишь один концерт в зале Чайковского в Москве.

В 1942 году – семь концертов в разных залах Москвы.

В 1943 году – уже 30 концертов в Москве, Тбилиси, Баку, Ереване и Грозном.

В 1944 году Рихтер дал 51 концерт в Москве, Ленинграде, Тбилиси, Ереване и Киеве. В этом же году он впервые выносит на эстраду сочинения, только что пополнившие его репертуар. С мая по декабрь этого года в его программах следующие премьеры:

1. V. Бетховен – соната E-dur № 9 op. 14.

12. V. Рахманинов – Прелюдия ges-moll.

13. V. Брамс – два Интермеццо h-moll и e-moll.

21. V. Моцарт – соната F-dur К. 533.

29. V. Моцарт – концерт d-moll № 20, К. 466, исполненный в оперном театре в Тбилиси совместно с дирижером Михаилом Бахтадзе.

16. VI. Бетховен – соната F-dur № 22 op. 54. Шуман – фантазия C-dur.

19. VI. Бетховен – концерт C-dur № 1 op. 15, исполненный в оперном театре в Тбилиси совместно с дирижером Александром Гауком.

28. VI. Равель – три пьесы: «Павана», «Игра воды» и «Долина звонов».

19. Х. Шуберт – соната D-dur op. 53.

17. XI. Шуман – симфонические этюды.

Но почему же для нас столь важен именно этот год, четвертый год войны и двадцать девятый год его жизни? Потому, что в этом году кончается еще одна страница его биографии, и кончается личной трагедией.

Только что освободили Одессу, и он наконец узнал о судьбе своих близких, об отце и матери.

А произошло вот что.

Незадолго до осады родителям предложили уехать из Одессы в тыл, но Анна Павловна не захотела покинуть Сергея Дмитриевича Кондратьева. Так они остались в городе. Накануне сдачи Одессы Теофил Данилович был арестован и тут же расстрелян…

Анна Павловна стала женой Кондратьева и дала ему фамилию Рихтер, чтобы оградить от возможных преследований оккупационных властей.

В 1944 году вместе с мужем Анна Павловна уехала из Одессы в Румынию, а потом в Германию, навсегда оставив Россию и своего единственного сына, у которого теперь не было ни дома, ни семьи. Он остался один. Его любимая, его обожаемая мать, не разделив с ним горе потери отца, оставила его… К этому надо было теперь привыкнуть. И об этом надо было молчать. Он и молчал. Молчал всю жизнь. И как он переживал случившееся – мы не знаем. Не знаем, но слышим. Слышим в его исполнительских шедеврах. В его особенно наполненных медленных темпах, когда все становится прозрачной тихой печалью, такой бесконечной, такой всеобщей, словно все, что существует на свете, остановилось, задумалось, заслушалось, засмотрелось на что-то, а на что – и непонятно, как будто засмотрелось в себя…

В его ставшем особенно углубленном прочтении музыки появилось какое-то самоотстранение или то высшее исполнительское совершенство, при котором артист как бы исчезает и слушатель остается наедине с самим автором. В те годы это было ново и неожиданно. Это вызывало непонимание. О Рихтере поговаривали, что он играет только текст, что это слишком просто, что он играет как дирижер и никогда не станет значительным пианистом.

Кто мог предполагать тогда, что эта игра очень скоро станет исполнительским стилем целой эпохи, что у Рихтера появятся бесчисленные почитатели и последователи и что никто никогда не сможет даже приблизиться к нему… Пережитое в этот год оставило след навсегда. Он переменился как человек. В его личности, еще недавно такой открытой для всех, такой отзывчивой и доверчивой, появилась тайна, появилась область недосягаемого.

Поначалу это было почти незаметно, но с годами проявлялось все ощутимее. Его отношения с людьми будто бы оставались прежними, но до какого-то предела, до того времени, пока не совершалась ошибка.

А такое бывало. Ведь Рихтер был столь обаятелен, казался столь простым и легким в общении, держался со всеми столь равно, что это временами давало повод забыться и попытаться стать к нему ближе, чем он позволял. Дело прошлое, но этого многим хотелось! И тут происходило непоправимое. Рихтер менялся мгновенно. Неудачника встречал такой царственный холод, такая уничтожающая вежливость, что даже издали смотреть на это было неуютно.

Если Рихтер отодвигал, то навсегда. Оставалось одно – любить его издали. Он же относился к таким людям со снисходительным безразличием и скоро их забывал.

Окружающим следовало помнить о дистанции. Но нет правил без исключений. Исключения составляли лишь немногие близкие или особенно одаренные и поэтому особенно интересные ему. Это были люди, которых он любил сам. Им разрешалось все и прощалось тоже все: любые слабости, тяжкий характер и даже демонстративная распущенность. С ними Рихтер был ровен, терпелив и добр. Им писались письма, делались подарки, и все это просто так, без повода – прямо с неба… Подарки обдумывались. Он мог долго выбирать шаль где-нибудь в Токио, отрез на платье или духи в Париже, книги в Лондоне, приезжал и дарил, лучезарно улыбаясь.

Но таких счастливцев было мало. Большинство любило Рихтера издали.

Старались разглядеть, вовремя предугадать, понять его настроение, не понимали и предугадать не могли и только ревновали и обижались. И говорили: «Вы обиделись? Напрасно. Разве вы не знаете, что все значительные художники – люди странные и тяжелые в общении?»

О нем сочиняли всякий вздор и легенды, чаще безобидные, а иногда и обидные, но всегда не похожие на правду. Почему выдумки о Рихтере были столь не похожи на него – трудно сказать, но это было именно так.

Он же смотрел на все сверху вниз со свойственным ему безразличием. И от этого его любили еще больше, обижались еще больше и еще больше сочиняли.

О нем можно было бы сказать теми же словами, которыми он сам говорил когда-то о Нейгаузе: «Сколько влюбленных в него людей… И как многие среди них претендовали на исключительность своего к нему чувства… Его любили, понимали и не понимали, как это и бывает с избранными натурами…»

Именно так и было. Рихтера любили, понимали и не понимали. И все-таки больше – не понимали… Но его власть над людьми была огромна. Его человеческое обаяние – неотразимо. Совершенство его искусства преображало жизнь. Его окружали толпы поклонников. Им восторгались одинаково и назойливо. Пресса захлебывалась эпитетами.

И все-таки он чувствовал себя одиноким и несчастливым. Но почему? Почему?..

Никто не знает, почему страдания или болезни великих людей неминуемо превращаются в источник нравственного здоровья для других.

В самом конце жизни он захотел написать свою биографию, но оказалось, что на это уже не было ни времени, ни сил. Тогда он очень откровенно рассказал о себе французскому режиссеру, снимавшему фильм о нем. Он рассказал человеку совершенно постороннему то, о чем всегда молчал. Он знал, что их разговор снимают и что это вскоре увидит мир. Зачем он это сделал? Может быть, он хотел объясниться?

Глава тринадцатая

Гибель богов (вступление)

Столица. Ржавые крыши. Убожество. Грязные дворы. Кругом запах нищеты. В этот год, год последнего напряжения самых последних сил, появились в городе несомненные признаки грядущей победы.

На центральной площади, прямо у выхода из метро, за веревочным ограждением выставили сбитый вражеский самолет. Но не только.

В парке вдоль набережной на целый километр растянулась странная свалка искореженного железа. Это было трофейное оружие. Изломанные танки, артиллерия и прочая военная техника, вся в крестах и драконах, при очевидной теперь безопасности все же действовали на воображение. Эти полувыставки-полукладбища были заполнены понурыми людьми, бродившими среди вражеского лома, уже тронутого ржавчиной…

Так приближалась к нам наша победа, победа тихая и суровая.

По Садовому кольцу прогнали многотысячную колонну военнопленных. Оборванные, грязные солдаты, похожие на отупевших животных, и офицеры, еще сохранившие остатки выправки и надменности. Они медленно двигались, окруженные конным конвоем, державшим автоматы наперевес. За колонной в несколько рядов шли моечные машины, водой и щетками смывая с мостовой след поверженного врага.

А на тротуарах, в окнах, на крышах все черно. Все черно от людей. Странно, что вокруг так тихо. Только слышен шаркающий безвольный шаг тысяч ног да звук лошадиных копыт… Это – гибель богов… Это – первые звуки… Это – самая середина века, его хребет и его излом… Полуживой враг, полуживой победитель, полуживой город…

Пленных встречает не торжество победителей и даже не ненависть, а только сумрачное любопытство, сразу переходящее в разочарование и безразличие.

Страна оцепенела от перенапряжения войны и теперь с великим трудом, медленно, безрадостно оживала…

К концу 1944 года настало время возвращений. Возвратились эвакуированные и даже первые ссыльные… Среди других возвратился домой и Генрих Густавович Нейгауз…

Женский портрет в кругу семьи на фоне деревьев

В ее хрупком облике чувствовалась та внутренняя женская воля, которая превосходит мужскую потому, что связана не с силой, а с достоинством. В этом лице было что-то от классических портретов Энгра или Давида. Так сказывалось влияние западноевропейской крови, унаследованной ею от предков, издавна живших в России.

Она приехала в столицу с матерью и братом. Мать – известная певица – была приглашена профессором в старую, прославленную консерваторию. С детства она занималась музыкой. Сначала на рояле – так хотела ее мать, потом рояль был оставлен, и она попробовала петь. Она училась в консерватории, в классе своей матери.

Брат, человек от природы одаренный, сразу же поступил в один из лучших столичных театров, при котором была школа-студия. Учась и работая, он очень быстро стал настоящим актером, и его начали утверждать на значительные роли. Так в первые годы сложилась их жизнь на новом месте.

Город, который они оставили ради столицы, был прекрасен и молод. Двести пятьдесят лет – не возраст для города. Но, несмотря на молодость, это был город великой культуры, город литературы и музыки. Это был город дворцов, музеев, каналов, город северных прозрачных ночей, когда небо и вода составляют единую нежно-золотистую пустоту и весь видимый мир повторяется опрокинутым, когда мосты, отражаясь, вычерчивают прекрасные овалы и в них, как в оправе, открывается новое золото классических пространств.

Как же встретила их столица? Что нашли они здесь?

Две маленькие комнаты в коммунальной квартире дома без лифта, темную крутую лестницу, настороженных соседей и больше ничего…

Прошло два-три года. И консерватория была окончена. Она осталась ассистентом в классе матери, совмещая преподавание с работой в филармонии. От природы у нее был камерный голос. Но годы занятий с матерью прекрасно выровняли его и развили. И вот она в совершенстве овладела искусством пения. Это сочеталось с подлинным музыкальным даром и принадлежностью к старой культуре. Изящный аристократизм ее искусства быстро снискал признание публики. У нее появился свой зал. Она стала известной певицей. Голос ее звучал безукоризненно чисто, ровно и тепло. Но в ее исполнении было еще одно редкое качество. И в такой степени оно было присуще только ей. Это было произношеиие! Слова у нее приобретали самый полный, самый исчерпывающий смысл. Слово воспринималось как образ. Все знают, как много прекрасных вокальных сочинений написано на плохие стихи. Но когда она пела, слова восхищали сами по себе. Это был театр, полный глубочайшей искренности и правды.

Но, несмотря на успех и всеобщую любовь, их жизнь никак не менялась. Они по-прежнему оставались в своем скромном жилище, кое-как сводя концы с концами, устраивая быт…

Вскоре брат женился, и в молодой семье появился мальчик, а через год на них свалилось страшное несчастье: во время гастролей в Сибири брат заболел, и спасти его не смогли…

С этого времени они с матерью стали воспитывать его годовалого сына. И вот их снова было трое. Две женщины и ребенок. С началом войны они уехали из столицы. Нальчик, Тбилиси, города Средней Азии – так пролегали пути их скитаний. Жизнь у чужих людей. За концерты платили продуктами…

Перед лицом общего бедствия отношения людей друг к другу облагораживались взаимным состраданием. Дружба военных лет сохранилась навсегда. Но все же жизнь без дома – тяжелейшее испытание. Они терпели и ждали. Наконец пришло время, и они возвратились.

По приезде свое жилье они нашли в разорении, но такое было повсюду.

Постепенно жизнь медленно налаживалась. Часто окружающее казалось непереносимым, но все-таки они выдержали. Это был их дом. Они были у себя. В окнах двух комнат виднелось одно и то же: старенькая церковь и школа, а дальше – ржавые крыши да небо.

Но было нечто такое, что составляло, пожалуй, лучшую часть их окружения. Под окнами росли тополя. Они не доставали до окон, но были уже рядом. Еще год – и верхушки деревьев будут заглядывать прямо в комнаты.

Летом, среди пыльного асфальта и раскаленных крыш, это так радовало. Уже в апреле ветви меняли цвет, из серых делались золотистыми. Едва сходил снег – набухали почки, и через неделю деревья окутывались зеленым туманом и вскоре выглядели совсем по-летнему. Так год за годом приходило сюда лето. И этого ждали.

Однажды в один из солнечных дней начала марта она ушла в консерваторию. Домой возвращалась ранним вечером, радуясь теплой, совсем весенней погоде. Свернув в переулок, она остановилась, пораженная переменой: тополей больше не было. На тротуаре виднелись низкие пни да немного древесной трухи. Она вошла в подъезд и стала подниматься по лестнице. Что-то очень значительное ушло сейчас из ее жизни… Это лето придет иначе… Оно будет уже другим.

В комнатах все казалось по-прежнему, но было жарко. Она приоткрыла окно и выглянула. За подоконником зияла бездна…

Из воспоминаний Нины Дорлиак о Святославе Рихтере:

«Мы со Славочкой прожили вместе целых пятьдесят два года, но так и не перешли на “ты”. Всегда говорили друг другу – “Вы”»…

Познакомились мы во время войны. Сначала только здоровались, встречаясь случайно, потом наше знакомство стало ближе.

В те годы в музыкальных кругах Москвы о нем уже давно говорили как о выдающемся пианисте. И когда стало известно, что он будет играть на всесоюзном конкурсе в Малом зале, вся музыкальная Москва устремилась туда. Желающих было много больше, чем мест, но мне все же удалось попасть на его выступление. Оно было поистине великолепным, хотя во время его игры в зале погас свет и он играл в полной темноте. Успех был громадным. Потом мы встретились и немного поговорили.

Слава, конечно же, получил первую премию, и это казалось естественным после такого выступления. Однако на самом деле все было не так просто.

Жюри возглавлял Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Уже спустя годы он вспоминал, как в те дни ему позвонил Микоян и сказал: “Я слышал, вы боитесь дать первую премию Рихтеру? Не бойтесь… Давайте…”

Итак, премию ему дали, но не одному, а поделив ее с Виктором Мержановым, его однокурсником.

Помню выступление Виктора. Славочка сидел рядом со мной и страшно за него волновался. И собой он был тогда недоволен, несмотря на громадный успех в зале. Он говорил, что не хотел играть на конкурсе, что ему совсем не нужны эти соревнования и что он согласился на участие в них только потому, что его очень просил об этом Нейгауз.

Вскоре я встретила его как-то, выходя из филармонии. Он попросил разрешения проводить меня, и мы пошли пешком от площади Маяковского в сторону Арбата.

Он предложил мне дать с ним совместный концерт. Но он был так знаменит! Я подумала, что он предлагает мне петь в одном отделении, а другое будет играть сам, но оказалось, что он хочет аккомпанировать мне весь вечер.

Для меня это было и неожиданно, и очень дорого. Мы начали репетировать. Он приходил к нам на Арбат, где мы с мамой занимали две маленькие комнаты в коммунальной квартире. Мама всегда уходила и слушала нас через дверь. Как-то она сказала, что хотела бы, чтобы этот музыкант всегда играл со мной.

Под нашими окнами росли дивные тополя. Однажды их срубили. “Не к добру это”, – подумалось мне тогда, и я не ошиблась…

Через несколько дней скоропостижно скончалась мама. Я осталась одна с моим еще совсем маленьким племянником – Митей. Горе мое было велико, но все же наши занятия вскоре возобновились.

У Славочки всегда было свое мнение, свое определенное понимание музыки, но это было так близко мне, что я всецело разделяла его представления и никогда с ним не спорила. Наши намерения совпадали.

Я помню, как мы работали над “Гадким утенком” Прокофьева. Это было месяца через два после смерти мамы. Музыка Прокофьева так тронула меня, что, я прямо стоя у рояля, вдруг заплакала и не могла больше петь. Посмотрела на него и увидела – он тоже плачет.

Потом он так же, как и я, как-то особенно нежно любил это сочинение.

Через несколько месяцев, осенью 1945 года, мы решили жить вместе, и Слава переехал ко мне. Не скажу, что это было легко. Нет… Славочка сразу же сказал мне с обескураживающей честностью:

– Вы только на меня не обижайтесь. Я ведь очень трудный человек. У меня ужасный характер. Я непостоянный. И мне нужно будет время от времени исчезать… Я ответила:

– Ну что ж, пожалуйста, исчезайте…

Что говорить, это было немножко горько и… обидно. Но, главное, я каждый раз страшно волновалась за него. Но я поняла, что это ему необходимо, и больше этот вопрос никогда не обсуждался.

Сначала он со мной много занимался, но потом, когда у него появилось такое количество собственных концертов, перестал. Поэтому мы так мало записали из моего весьма большого репертуара. Но я никогда не настаивала на расширении наших занятий потому, что очень уважала его планы.

Первая наша поездка была в Петербург (тогдашний Ленинград), потом – в Армению.

Жили мы материально очень скромно. В консерватории мне платили гроши, а ему за концерты – и того меньше.

О комфорте наших поездок говорить не приходится. В Армению мы ехали на верхних полках. Поезд шел долго. На одной из станций продавали вареных раков. Мы купили их прямо с ведром и, лежа наверху, долго, с наслаждением ели. В Ереване были удачные концерты. И публика принимала нас тепло. И все было бы хорошо, не случись однажды то, что выходило за пределы самого пылкого воображения.

В этот вечер Слава играл сольный концерт».

Комсомолка

Он вышел на эстраду и долго раскланивался в ответ на неутихающие аплодисменты. Потом сел, и зал мгновенно стих…

Настала та тишина, которая принадлежит уже самой музыке. Сейчас все начнется… И вдруг громкий стук женских каблуков по эстраде. Он вздрогнул и обернулся. К нему уверенно шла какая-то девушка. Подойдя, она бросила ему вполголоса:

– Подождите минуточку… – и, сложив ладони рупором, крикнула в зал: – Комсомольцы и комсомолки! Сегодня – коммунистический субботник! Покинем зал, чтобы быть там, где ждет нас партия! Все на субботник! Обеспечим стопроцентную явку, товарищи!!!

В гробовой тишине потрясенного зала вновь зазвучали ее каблуки, и она исчезла…

Имя пламенной комсомолки осталось неизвестным. Надолго. Но не навсегда…

Из воспоминаний Нины Дорлиак о Святославе Рихтере:

«Такое было неслыханно! После этого Слава не ездил туда никогда, хотя в Армении у нас много друзей. В Ереване много хороших музыкантов, и все же играть там он больше не мог. Нет. Играл где угодно, но не в Армении.

Прошло лет двадцать с лишним. Однажды мне позвонила директор Армянской филармонии, сказала, что она в Москве и попросила принять ее.

Конечно же, наш разговор был о Славочкином нежелании играть у них.

– В чем причина? – допытывалась она.

И я решила рассказать ей все. Рассказываю. Вдруг вижу – она покрывается пятнами, на ее глазах появляются слезы, и она наконец говорит совсем тихо:

– Знаете, кто была эта девушка? Это была… я.

В наших двух маленьких комнатах быт складывался трудно. Славочка в последние годы жизни говорил, что всегда играл по три часа в день.

Нет… Нет! Бывало и больше, и гораздо больше. Бывало и по десять, и даже по двенадцать часов. К чему это могло привести в условиях коммунальной квартиры, вообразить нетрудно. К счастью, наши соседи уходили на работу. И отношения с ними были корректными. Но как люди они были для нас абсолютно чужими, и все ограничивалось лишь кивком головы при встречах на кухне или в коридоре.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?