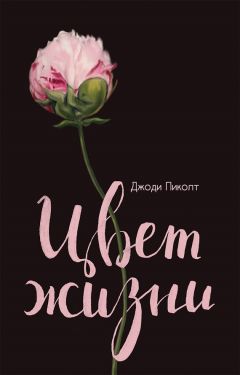

Текст книги "Цвет жизни"

Автор книги: Джоди Пиколт

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Мама отмахивается:

– Я этим занимаюсь уже пятьдесят лет. И лежа в коме смогла бы чистить кристаллы.

– Ну-ну. Продолжай сама снимать их с люстры, и твое желание может исполниться. – Я хмурюсь. – Я тебе давала адрес ортопеда. Ты сходила?

– Рут, перестань меня нянчить.

Она начинает заполнять пространство между нами вопросами об успехах Эдисона. Она рассказывает, как Адиса боится, что ее шестнадцатилетний сын может бросить школу (во время разговора в маникюрном салоне сестра об этом почему-то не упомянула). Пока мы говорим, я помогаю поднимать нити кристаллов и окунать их в раствор аммиака, жидкость жжет мою кожу, а гордость, еще горячее, обжигает заднюю стенку горла.

Когда мы с сестрой были маленькими, мама привозила нас сюда по субботам работать. Нам она преподносила это как нечто очень важное, как привилегию. Не все дети так хорошо воспитаны, чтобы помогать родителям на работе! Будете хорошо себя вести, я вам разрешу нажимать кнопку кухонного лифта, который поднимает посуду из столовой в кухню! Но то, что поначалу воспринималось как сладкая конфета, очень быстро превратилось в кислый лимон, во всяком случае для меня. Да, иногда мы играли с Кристиной и ее куклами Барби, но, когда к ней приходили друзья, Рейчел и меня выселяли в кухню или в прачечную, где мама показывала нам, как гладить манжеты и воротники. В десять лет я наконец взбунтовалась.

– Может, тебе это и нравится, но я не хочу быть рабыней госпожи Мины, – сказала я маме достаточно громко, чтобы меня могли услышать в доме, и она отвесила мне оплеуху.

– Не смей употреблять это слово, когда говоришь о честной, высокооплачиваемой работе, – строго произнесла она. – Эта работа тебя одевает и обувает.

Тогда я не понимала, что наша помощь маме по работе имела и другую, высшую цель. Мы постоянно чему-то учились: как застилать кровать, как чистить швы между плитками, как делать ру.[13]13

Мука, поджаренная в масле, используется как загуститель соусов.

[Закрыть] Мама учила нас быть самодостаточными, чтобы мы никогда не оказались в положении госпожи Мины, которая не могла сама себя обслужить.

Мы заканчиваем чистить хрустальные капли, я становлюсь на стул, мама начинает подавать их мне по одной, и я вешаю их обратно на люстру. Они ослепительно красивы.

– Так что, – говорит мама, когда мы уже почти закончили, – ты расскажешь, что случилось, или мне из тебя клещами вытаскивать?

– Ничего не случилось. Просто я соскучилась по тебе, вот и все.

Это правда. Я приехала в Манхэттен, потому что хотела увидеть ее. Хотела попасть туда, где меня ценят.

– Что-то случилось на работе, Рут?

Когда я была ребенком, мамина интуиция меня так пугала, что лишь через много лет я поверила, что она не какая-нибудь вещунья или экстрасенс. Она не знала будущего, нет; она просто знала меня.

– Обычно ты без умолку болтаешь про свои тройни да про то, как тесть отдубасил зятя прямо в роддоме, а сегодня даже не заикнулась о больнице.

Я спрыгиваю со стула и складываю на груди руки. Лучшая ложь та, которая накручена на ядро истины. Поэтому я, намеренно не упоминания Терка Бауэра, мертвого ребенка и Карлу Луонго, рассказываю маме о пациентке, которая решила, что студентка-практикантка в отделении главнее меня. Слова льются из меня водопадом – и с куда большим чувством, чем я ожидала. Когда я заканчиваю рассказ, мы уже сидим в кухне и мама ставит передо мною чашку чая.

Она поджимает губы, как будто взвешивает доводы:

– Может, ты все это сама придумала?

Интересно, вот поэтому я такая, как есть? По этой причине я всегда всех оправдываю, кроме себя самой, и так стараюсь всем угодить? Мама выстраивала во мне эту модель поведения годами.

Но что, если она права? Может, я и правда делаю из мухи слона? Я воспроизвожу в голове тот разговор. Он не похож на случай с Терком Бауэром – миссис Браунштейн даже не упомянула цвета моей кожи. Что, если мама права и я просто все принимаю близко к сердцу? Что, если это просто я приписала словам пациентки такой смысл из-за того, что Вирджиния белая, а я нет? И, может быть, в таком случае, это я слишком много думаю о различии рас?

В голове у меня отчетливо раздается голос Адисы: «Им как раз и нужно, чтобы ты сомневалась в себе. До тех пор, пока они будут заставлять тебя думать, что ты чего-то недостойна, считай, что ты живешь в цепях».

– Я уверена, эта дама не хотела сказать ничего плохого, – заявляет мама.

«Только от этого я не почувствовала меньше унижения».

Я не говорю об этом вслух, но думаю, и меня пробирает дрожь. Это не я. Я не обвиняю; я не верю, что большинство белых людей оценивают меня по цвету кожи или считают, что стоят выше меня, потому что я Черная. Я не рою носом землю в поисках предлога затеять войну. Для этого у нас есть Адиса. Нет, наоборот, я стремлюсь жить тише воды ниже травы. Конечно, я знаю, что существует расизм и что такие люди, как Терк Бауэр, раздувают этот огонь, но я не сужу всех белых людей по каким-то действиям отдельно взятых личностей.

Или, вернее, до сих пор никогда не судила.

Та маленькая записочка в карточке Дэвиса Бауэра словно перерезала жизненно важную артерию, и теперь я не могу понять, как остановить кровотечение.

Неожиданно до наших ушей доносится звон ключей и громкий разговор – это вернулись домой госпожа Мина с дочерью и внуком. Мама спешит в прихожую принять их куртки и сумки, я иду за ней. При виде меня глаза Кристины распахиваются, и она бросается меня обнимать, пока мама извлекает из зимнего комбинезона ее четырехлетнего сына Феликса.

– Рут! – восклицает она. – Это судьба. Мама, правда, я только что с тобой говорила о сыне Рут?

Госпожа Мина смотрит на меня.

– Да, это правда. Рут, дорогая, ты восхитительно выглядишь. Какая кожа! Ни морщинки. Клянусь, ты просто не стареешь.

Опять я слышу голос Адисы: «Черные не гнутся». Я решительно наступаю на горло этому голосу и нежно заключаю маленькую госпожу Мину в объятия со словами:

– Вы тоже, госпожа Мина.

– Рассказывай, рассказывай. – Она делает вид, что отмахивается от моих слов, а потом хитро улыбается. – Нет, серьезно. Продолжай. Мне твои слова как бальзам на душу.

Я пытаюсь подать знак маме.

– Пожалуй, мне пора…

– Нет-нет, не уходи из-за нас, – говорит госпожа Мина, беря Феликса из рук матери. – Оставайся сколько хочешь. – Она поворачивается к моей маме. – Лу, мы будем пить чай в золотой комнате.

Кристина хватает меня за руку.

– Пойдем со мной, – говорит она и тащит меня по лестнице в спальню, где мы когда-то играли.

Ее спальня напоминает мне храм, здесь та же самая мебель, которой она пользовалась в детстве, только теперь к ней добавилась детская кроватка и куча игрушек на полу. Я натыкаюсь на что-то и чуть не падаю. Кристина закатывает глаза:

– О боже, плеймобил Феликса. Это безумие тратить сотни долларов на пластиковые игрушки, да? Но ты же знаешь Феликса! Он обожает своих пиратов.

Я приседаю и рассматриваю затейливый игрушечный кораблик, пока Кристина роется в шкафу. Капитан в красном плаще и черной шляпе с перьями, в пластиковой паутине такелажа запутались несколько пиратов. На палубе стоит персонаж с пластмассовой кожей оранжево-коричневого цвета и с каким-то небольшим серебристым воротником вокруг шеи.

Боже правый, это раб?

Да, с точки зрения истории, все верно. Но все-таки это же игрушка! Зачем нужно было брать именно этот срез прошлого? Что дальше? Игрушечный «Японский лагерь для военнопленных»? Набор лего «Дорога слез»?[14]14

Дорога слез – насильственное переселение индейских племен с родных земель на запад США в 1830-е. Из 50 тысяч индейцев в пути погибла примерно половина.

[Закрыть] Настольная игра «Салемская охота на ведьм»?

– Я хотела рассказать, прежде чем ты наткнешься на это в газетах, – говорит Кристина. – Ларри подумывает баллотироваться в Конгресс.

– Ничего себе, – отвечаю я. – И что ты думаешь?

Она обнимает меня.

– Спасибо. Ты понимаешь, что среди тех, кому я уже об этом рассказала, ты первая, кто не начал себя вести так, будто это первая ступенька к Белому дому, или говорить, что нам теперь нужно переезжать в Бетесду[15]15

Бетесда – престижный северо-западный пригород Вашингтона.

[Закрыть] или Арлингтон?[16]16

Арлингтон – пригород Вашингтона на правом берегу реки Потомак, в котором расположены учреждения федерального правительства и военное ведомство США.

[Закрыть] Ты первый человек, которому пришло в голову, что у меня в этом вопросе есть выбор.

– А разве нет? Это же серьезно изменит жизнь всей семьи.

– Да, – говорит Кристина. – Я не уверена, что у меня хватит силы духа быть женой политика.

Я смеюсь.

– У тебя хватит силы духа самой управлять всей страной.

– Это я и имею в виду. По-видимому, мне нужно позабыть тот факт, что я окончила университет с отличием, и теперь я должна просто молча стоять рядом с мужем, держать за руку милого ребенка и улыбаться так, будто у меня в голове нет никаких мыслей, кроме одной: а подходит ли моя губная помада под блузку? – Кристина вздыхает. – Можешь кое-что пообещать? Если я когда-нибудь сделаю себе стрижку боб, похожую на шлем, ты мне сделаешь эвтаназию.

«Видишь, – говорю я себе. – Вот тебе доказательство». Я знаю Кристину всю свою жизнь. Да, возможно, между нами есть различия – социально-экономические, политические, расовые, – но это не значит, что мы не можем иметь точек соприкосновения как человек с человеком, как подруга с подругой.

– Похоже, вы уже приняли решение, – замечаю я.

Она смотрит на меня и обреченно вздыхает:

– Я не могу сказать ему «нет». За это я его и полюбила.

– Я знаю, – говорю я ей. – Но могло быть и хуже.

– Как?

– Конгрессмены служат два года, – поясняю я. – Что такое два года? Пройдут, не заметишь. А представляешь себе, если бы он замахнулся на сенаторское кресло.

Она вздрагивает, потом улыбается.

– Если он попадет в Белый дом, – говорит Кристина, – я сделаю тебя своим начальником штаба.

– Может, лучше главным врачом службы здравоохранения? – предлагаю я.

Кристина берет меня под руку, и мы возвращаемся в золотую комнату, где моя мама расставляет с подноса фарфоровые чашки, чайник и блюдо с домашним миндальным печеньем. Феликс сидит на полу, играет с деревянным паровозиком.

– М-м-м, Лу, как же я люблю это печенье, – говорит Кристина. Она обнимает мою маму и берет с блюда добавку. – Нам так повезло, что в нашей семье есть ты.

«Члены семьи не получают зарплату», – думаю я.

Я улыбаюсь. Но, как одежда не по размеру, эта улыбка жмет.

В одну из рабочих суббот, играя в прятки с Кристиной и Рейчел, я по ошибке свернула не за тот угол и очутилась в комнате, в которую нам входить воспрещалось. Обычно кабинет мистера Хэллоуэлла был заперт, но, когда я повернула дверную ручку, отчаянно пытаясь спрятаться от пронзительного крика Кристины «Кто не спрятался, я не виноват», дверь отворилась и я буквально ввалилась в тайное убежище.

Мы с Рейчел часто гадали о том, что может находиться за этой запертой дверью. Она предполагала, что там лаборатория с бесконечными рядами заспиртованных частей тела. А я думала, что там сладости, потому что в моем семилетнем сознании не было ничего более ценного, что стоило бы от кого-то прятать. Но когда я приземлилась на руки и колени на восточном ковре в кабинете мистера Хэллоуэлла, действительность оказалась прозаичнее. В комнате я увидела кожаный диван, многочисленные полки, заставленные чем-то похожим на серебряные колеса, и переносной киноэкран. В направленный на него стрекочущий проектор подавал пленку сам Сэм Хэллоуэлл.

Мистер Хэллоуэлл всегда казался мне похожим на кинозвезду, и мама говорила, что он и был почти кинозвездой. Когда он обернулся и пригвоздил меня взглядом, я попыталась придумать какое-нибудь оправдание своему столь шумному появлению в этом запретном месте, но меня отвлекло зернистое изображение на экране – фея Динь-Динь, зажигающая анимированные фейерверки над замком.

– Вы и не знаете ничего другого, – сказал он, и я заметила, что говорит он как-то странно, а его слова слипаются. Он поднес ко рту бокал, и я услышала позвякивание кубиков льда. – Но ты не представляешь себе, каково это – видеть, как на твоих глазах меняется мир.

На экране какой-то незнакомый мне мужчина сказал: «Цвет делает мир ярче, не так ли?» И как только он это произнес, черно-белые картинки у него за спиной расцвели всеми цветами радуги.

– Уолт Дисней был гением, – размышлял вслух мистер Хэллоуэлл.

Он сел на диван, похлопал рядом с собой, и я забралась к нему. Мультяшный селезень в очках и с сильным акцентом засунул крыло в нарисованные банки с краской, а потом вылил их содержимое на пол. «Вы смешиваете их все вместе, и они превращаются в грязь… а потом вы получаете черный цвет, – сказал он, размешивая лужу из красок, пока та не стала черной, как уголь. – Именно так и было на заре времен. Черный цвет. Человек находился в полнейшем неведении относительно цветов. Почему? Да потому что он был глуп».[17]17

Мистер Хэллоуэлл смотрит первый эпизод сериала Уолта Диснея «Walt Disney’s Wonderful World of Color» («Чудесный мир цвета Уолта Диснея»), выходивший в 1961–1968 гг.

[Закрыть]

Теперь мистер Хэллоуэлл находился достаточно близко ко мне, чтобы я смогла ощутить его дыхание – кислое, как у моего дяди Исаии, который пропустил Рождество в прошлом году, потому что, как сказала мама, уехал куда-то просыхать.

– Кристина и Луи, ты и твоя сестра, вы не знаете ничего другого. Для вас это всегда выглядело так. – Неожиданно он встал и повернулся так, что луч проектора упал на его лицо и на нем заплясали яркие силуэты. – Следующую программу канал Эн-би-си представляет в цветном изображении! – провозгласил он, раскинув руки так широко, что жидкость из бокала выплеснулась через край и попала на ковер. – Что думаешь, Рут, а? – спросил он.

Я подумала, что хочу, чтобы он отошел в сторону, чтобы я могла увидеть, что будет делать селезень дальше.

Голос мистера Хэллоуэлла смягчился.

– Раньше я говорил это перед каждой программой, – сказал он мне. – А потом цветное телевидение стало таким обычным делом, что никому уже не нужно было напоминать о том, что это настоящее чудо. Но до этого – до этого – я был голосом будущего. Я. Сэм Хэллоуэлл. Следующую программу канал Эн-би-си представляет в цветном изображении!

Я не стала просить его подвинуться, чтобы я могла досмотреть мультфильм. Я сидела, сложив руки на коленях, потому что знала: иногда люди говорят не потому, что им нужно сказать что-то важное, а потому, что им очень хочется, чтобы их кто-нибудь выслушал.

Потом, ночью, когда мама привезла нас домой и уложила в кровати, мне приснился страшный сон. Я открыла глаза, и все вокруг оказалось в оттенках серого, совсем как тот человек на экране до того, как порозовел, а его фон взорвался разноцветными красками. Во сне я видела себя – как я бегу по особняку, дергаю запертые двери, пока не открывается кабинет мистера Хэллоуэлла. Проектор показывал тот самый фильм, который мы смотрели, только теперь картинка тоже была черно-белой. Я начала кричать, прибежала мама, Рейчел, госпожа Мина с Кристиной и даже мистер Хэллоуэлл, но когда я сказала им, что у меня глаза не работают и что все цвета в мире исчезли, они посмеялись надо мной. «Рут, – сказали они, – так было всегда. И так будет всегда».

К тому времени, когда мой поезд приезжает в Нью-Хейвен, Эдисон уже дома. Стоит, склонившись над кухонным столом, делает домашние задания.

– Привет, сынок, – входя, говорю я и целую его в макушку, а потом еще и обнимаю. – Это от бабушки Лу.

– Разве ты не должна быть на работе?

– У меня полчаса до начала смены, и я решила, что лучше проведу их с тобой, чем в машине.

Он косится блестящими глазами на меня.

– Ты так опоздаешь.

– Ты этого стоишь, – говорю я ему. Я беру яблоко из миски посередине кухонного стола – я всегда держу там что-нибудь полезное для здоровья, потому что Эдисон съедает все, что не прибито гвоздями, – и, откусывая, беру одну из бумаг, лежащих перед сыном. – «Генри О. Флипер», – читаю я. – Прямо лепрекон какой-то.

– Он был первым афроамериканцем, окончившим Вест-Пойнт. У нас на углубленной истории каждый должен провести занятие о какой-нибудь выдающейся американской личности, вот я и пытаюсь понять, о ком рассказывать.

– Кто еще у тебя на примете?

Эдисон поднимает на меня глаза:

– Билл Пикетт, черный ковбой и звезда родео. Еще Кристиан Флитвуд, воевавший в Гражданскую войну и награжденный медалью Почета.

Я смотрю на старые фотографии:

– Не знаю никого из этих людей.

– Да, в том-то и дело, – говорит Эдисон. – Мы знаем только Розу Паркс и Мартина Лютера Кинга, вот и все. Ты когда-нибудь слышала имя Льюис Латимер? Он рисовал детали телефона в патентных заявках Александра Грейама Белла и работал чертежником и патентным экспертом у Томаса Эдисона. Но меня ты назвала не в честь него, потому что не знала о его существовании. Если такие люди, как мы, и оставляют след в истории, о каждом из них нужно давать сноску с пояснением.

Произносит он это без горечи, так, как объявил бы, что у нас закончился кетчуп или что его носки в стиралке окрасились в розовый цвет, словно он этому не рад, но не расстраивается по этому поводу, потому что сейчас уже все равно ничего не поделаешь. Я ловлю себя на том, что снова думаю о миссис Браунштейн и Вирджинии. Это как заусенец, за который постоянно цепляется мой разум, и Эдисон просто нажал на него сильнее. Неужели я не замечала этого раньше? Или я слишком уж старалась держать глаза крепко закрытыми?

Эдисон бросает взгляд на часы.

– Мама, – говорит он, – ты правда опоздаешь.

Он прав. Я говорю ему, что можно подогреть на обед, во сколько лечь спать и когда заканчивается моя смена. Затем спешу к машине и мчусь в больницу. Еду самым коротким путем, но все равно опаздываю на десять минут. Не дожидаясь лифта, поднимаюсь по лестнице и вбегаю в родильное отделение задыхающаяся и вспотевшая. Мэри стоит за стойкой медсестринского поста, как будто дожидается меня.

– Извиняюсь, – сразу говорю я. – Я была в Нью-Йорке с матерью, а потом застряла в пробке, и…

– Рут… Я не могу позволить тебе работать сегодня вечером.

Я ошарашена. Корин вообще опаздывает через раз, а меня сразу же наказывают за один-единственный проступок?

– Это не повторится, – говорю я.

– Я не могу разрешить тебе работать, – повторяет Мэри, и я вдруг понимаю, что она не смотрит мне в глаза. – Мне сообщили из отдела кадров, что твою лицензию приостанавливают.

Внезапно я превращаюсь в камень.

– Что?

– Мне очень жаль, – вполголоса произносит она. – Охрана выведет тебя из здания, когда соберешь вещи.

– Погоди, – говорю я, заметив двух здоровяков, маячащих за стойкой. – Это шутка? Почему мою лицензию приостанавливают? И как мне без нее работать?

Мэри сглатывает и поворачивается к охранникам. Они делают шаг вперед.

– Мэм? – говорит один из них и указывает на комнату для отдыха, как будто за двадцать лет я не выучила дорогу.

В маленькой картонной коробке, которую я несу к машине, лежат зубная щетка, зубная паста, бутылочка «Эдвила», свитер-кардиган и несколько фотографий Эдисона. Это все, что я держала на работе в своем шкафчике. Коробка стоит на заднем сиденье и то и дело привлекает мое внимание в зеркале заднего вида, удивляя, как неожиданный пассажир.

Не успев выехать со стоянки, я звоню профсоюзному адвокату. Сейчас 5:00 вечера, и шансы застать его в такое время на работе невелики, поэтому, когда он отвечает на звонок, я не выдерживаю и начинаю плакать. Я рассказываю ему о Терке Бауэре и о ребенке, он меня успокаивает и говорит, что выяснит обстоятельства и перезвонит мне.

Я должна ехать домой. Должна убедиться, что у Эдисона все в порядке. Но это неминуемо вызовет разговор о том, почему я не на работе, а я не уверена, что готова к этому прямо сейчас. Если профсоюзный адвокат сделает свое дело, возможно, меня восстановят и я уже завтра смогу выйти на работу.

Тут звонит мой телефон.

– Рут? – Голос Корин. – Какого хрена? Что происходит?

Я откидываюсь на спинку водительского сиденья и закрываю глаза.

– Не знаю, – признаюсь я.

– Подожди, – говорит она, и я слышу приглушенные звуки. – Я в подсобке закрылась, чтобы меня никто не услышал. Позвонила тебе, как только узнала.

– Узнала что? Я ничего не знаю, кроме того, что мне, похоже, приостановили лицензию.

– Эта сучка адвокатша наша что-то напела Мэри о профессиональном преступлении…

– Карла Луонго?

– Кто это?

– Сучка адвокатша. Она решила сделать из меня чудовище, – с горечью говорю я.

Карла и я заглянули друг другу в карты, и я решила, что этого достаточно, чтобы понимать: и у нее, и у меня есть тузы; просто я не ожидала, что она так быстро сыграет своими.

– Этот папаша-расист, наверное, пригрозил иском, и она пожертвовала мною, чтобы спасти больницу.

Пауза. Такая короткая, что если бы я ее не ожидала, то и не услышала бы вовсе. А потом Корин, моя коллега, мой друг, говорит:

– Я уверена, это вышло случайно.

В Далтоне был обеденный стол, за который садились все Черные дети, кроме меня. Однажды другой цветной стипендиат пригласил меня присоединиться к ним. Я сказала: спасибо, но в это время я обычно помогаю заниматься одной своей белой подруге, которая плохо разбирается в тригонометрии. Это была ложь. На самом деле Черный стол заставлял моих белых друзей нервничать, поскольку, даже если бы они сели за него вместе со мной, им бы там не были рады, хотя, конечно, и не прогнали бы. В мире, в который они всегда вписывались, нашлось одно место, в которое они не вписывались и где им было неуютно.

Была и другая правда. Если бы я села с другими цветными детьми, то не могла бы делать вид, что отличаюсь от них. Когда мистер Адамсон, мой учитель истории, начинал рассказывать о Мартине Лютере Кинге и смотрел на меня, мои белые друзья лишь отмахивались, мол, он не в этом смысле. За Черным столом, если одна студентка говорила о том, что мистер Адамсон смотрел на нее весь урок, другая афроамериканская студентка подтверждала: «Со мной было то же самое».

В школе я так сильно хотела влиться в коллектив, что окружила себя людьми, которые могли убедить меня, что меня никто не выделяет из-за цвета кожи, что я это просто придумываю и что у меня навязчивые страхи, и что я вообще выгляжу смешно.

Но в больничной столовой нет Черного стола. Из цветных работников у нас только несколько уборщиц, пара врачей и я.

Мне хочется спросить Корин, когда она в последний раз была черной, потому что тогда и только тогда она имела бы право говорить мне, были действия Карлы Луонго случайными или нет. Но вместо этого я говорю, что мне нужно ехать, и вешаю трубку, не дослушав ответа. После этого я выезжаю из больницы, где пряталась двадцать лет. Больница расположена под шоссе, которое пульсирует, как артерия, нью-йоркским транспортом. Я проезжаю мимо палаточного городка бездомных ветеранов, мимо группы наркодилеров и парка у квартала, в котором живет моя сестра. Адиса открывает дверь с маленьким ребенком в одной руке, деревянной ложкой в другой и с выражением лица, которое как будто говорит: я жду тебя уже много лет.

– И чему ты удивляешься? – спрашивает Адиса. – Что, по-твоему, должно было случиться, когда вы переехали в Белый район?

– Восточный район, – поправляю я, и она устремляет на меня тяжелый взгляд.

Мы сидим за ее кухонным столом. Учитывая, с каким количеством детей она живет, квартира выглядит на удивление чистой. К стенам приклеены странички из раскрасок, в духовке стоит макаронник. В кухне старшая дочь Адисы, Тиана, кормит сидящую на высоком стуле младшенькую. Двое мальчиков играют на «Нинтэндо» в гостиной. Ее пятый ребенок где-то пропал.

– Мне очень не хочется напоминать тебе, что я предупреждала…

– Еще как хочется, – бурчу я. – Да ты только и ждала, как бы мне об этом напомнить.

Она пожимает плечами, соглашаясь.

– Это ведь ты твердила: «Адиса, ты ничего не понимаешь. Мой цвет кожи вообще никого не интересует». Теперь-то ты увидела, что ты не такая, как они?

– Знаешь, если бы я хотела быть боксерской грушей, я бы просто осталась в больнице. – Я прячу лицо в ладонях. – Что я скажу Эдисону?

– Правду, – предлагает Адиса. – В ней нет ничего стыдного. Ты ничего плохого не сделала. Пусть лучше он поймет раньше своей мамы, что можно работать с белыми, но черным ты от этого быть не перестанешь.

Когда Эдисон был моложе, Адиса сидела с ним после школы, когда я работала во вторую смену, пока он сам не попросил оставлять его дома одного. Его кузены постоянно подтрунивали над ним за то, что он не понимает их сленга, а когда он более-менее освоил его, его белые друзья в школе начали смотреть на него так, будто у него выросла вторая голова. Даже я с трудом понимала своих племянников, которые толкались локтями на диване и хохотали, пока Тиана не отлупила их кухонным полотенцем за то, что они не давали уснуть малышке. («Чё, нехило притомился?» – сказал один из мальчиков, и у меня ушло несколько минут, чтобы понять, что в переводе это означает: «Что, очень устал?» и что Табари дразнит брата за то, что тот выиграл один из раундов игры.) Эдисон не вписывался в среду белых детей в школе, в чем, по крайней мере, мог винить цвет своей кожи. Но со своими двоюродными братьями он тоже не ладил, хотя они были такими же, как он.

Адиса складывает на груди руки.

– Тебе нужно найти адвоката и самой засудить эту чертову больницу.

– На это нужны деньги, – вздыхаю я. – Я просто хочу, чтобы все закончилось.

Сердце начинает биться, как молот о наковальню. Я не могу потерять наш дом. Я не могу взять сбережения – все, что отложено Эдисону на колледж, – и потратить их на еду, ипотеку и газ. Я не могу лишить сына шансов на будущее только потому, что подо мной взорвалась мина.

Адиса, должно быть, видит, что я нахожусь на грани срыва, потому берет меня за руку.

– Рут, – мягко говорит она, – твои друзья отвернулись от тебя. Но знаешь, почему хорошо иметь сестру? Это навсегда.

Она смотрит на меня – ее глаза настолько темны, что почти невозможно увидеть границу между зрачком и радужной оболочкой. Но эти глаза смотрят уверенно, она не отпускает меня, и я медленно-медленно позволяю себе снова дышать.

Когда я в семь часов возвращаюсь домой, Эдисон бежит к двери.

– Почему ты вернулась? – спрашивает он. – Все в порядке?

Я приклеиваю к лицу улыбку.

– Все хорошо, милый. Просто со сменами вышла путаница и мы с Корин пообедали в «Олив гарден».

– Что-нибудь вкусненькое принесла?

Благослови, Господи, этого подростка, который видит не дальше собственного чувства голода.

– Нет, – говорю я, – мы купили одно блюдо на двоих.

– Зачем вообще нужно было туда ходить? – обижается он.

– Ты закончил работу о Латимере?

Он качает головой:

– Нет. Наверное, я выберу Энтони Джонсона. Он был первым Черным землевладельцем. Еще в 1651 году.

– Ничего себе, – отвечаю я. – Впечатляет.

– Да, но не все так гладко. Понимаешь, он был рабом, который приехал в Вирджинию из Англии и работал на табачной плантации, пока на нее не напали коренные американцы. Погибли все, кроме пятерых человек. Он со своей женой Мэри освободился и получил двести пятьдесят акров земли. Дело в том, что потом он сам владел рабами. И я не знаю, нужно ли рассказывать об этом своему классу. Они же смогут использовать это против меня в спорах. – Задумавшись, он качает головой. – Ну, то есть как можно становиться рабовладельцем, если ты сам когда-то был рабом?

Я думаю обо всем, что сделала, чтобы пробиться наверх: образование, брак, этот дом, отдаление от сестры.

– Не знаю, – медленно говорю я. – В его мире имевшие власть держали рабов. Может быть, он считал, что без этого не выбьется в люди?

– Это не оправдывает такого поступка, – замечает Эдисон.

Я обхватываю его за талию и крепко обнимаю, прижимаясь лицом к его плечу, чтобы он не видел слезы в моих глазах.

– Ты чего?

– Милый, – бормочу я, – ты делаешь этот мир лучше.

Эдисон обнимает меня.

– А представь себе, что бы я мог сделать, если бы ты принесла мне курицу пармезан!

Когда он ложится спать, я просматриваю почту. Счета, счета, еще счета… Плюс тонкий конверт из Департамента здравоохранения с аннуляцией моей лицензии медсестры. Я смотрю на него минут пять, но слова не материализуются во что-то большее, а остаются тем, чем являются, – подтверждением того, что это не дурной сон и я не проснусь сейчас, удивляясь своей безумной фантазии. Я сижу в гостиной, мои мысли несутся с такой скоростью, что я не успеваю ничего обдумать. Это ошибка, вот и все. Я знаю это, и мне просто нужно сделать так, чтобы и все остальные увидели это. Я – медсестра. Я исцеляю людей. Я вселяю в людей покой. Я исправляю то, что идет не так. Я могу исправить и это.

В кармане жужжит телефон. Смотрю на номер – профсоюзный адвокат.

– Рут, – говорит он, когда я отвечаю, – надеюсь, я не слишком поздно.

Я чуть не рассмеялась. Можно подумать, я смогу сегодня заснуть!

– Почему Департамент здравоохранения лишил меня лицензии?

– Из-за подозрения в халатности, – объясняет он.

– Но я ничего плохого не сделала. Я проработала там двадцать лет, и они все равно могут меня уволить?

– Есть вопрос поважнее увольнения. На вас завели уголовное дело, Рут. Государство считает вас виновной в смерти этого ребенка.

– Не понимаю, – говорю я, и слова режут язык, как ножи.

– Они уже созвали большое жюри. Мой вам совет: наймите адвоката. Это не мой профиль.

Наверное, я сплю. Этого просто не может быть.

– Моя начальница сказала мне не прикасаться к младенцу, и я не прикасалась, а теперь меня за это наказывают?

– Государство не волнует, что сказал ваш руководитель, – отвечает профсоюзный адвокат. – Государство видит мертвого ребенка. Они нацеливаются на вас, потому что считают, что вы не справились как медсестра.

– Вы ошибаетесь, – качаю я головой в темноте и произношу слова, которые держала в себе всю жизнь: – Они нацеливаются на меня, потому что я Черная.

Несмотря ни на что, я засыпаю. Я знаю это, потому что, когда я слышу звук отбойного молотка в три часа ночи, мне кажется, что это часть сна, в котором я опаздываю на работу и застреваю в пробке, а в это время дорожные рабочие пробивают траншею между мною и тем местом, куда мне нужно попасть. Во сне я сигналю автомобильным гудком. Отбойный молоток не останавливается.

А потом вдруг, ни с того ни с сего, я прорываюсь наружу сквозь пелену сна, удары отбойного молотка детонируют, дверь спальни слетает с петель и в комнату с оружием в руках вваливается толпа полицейских.

– Что вы делаете? – кричу я. – Что вы делаете?

– Рут Джефферсон? – гаркает один из них, и у меня пропадает голос, я не могу произнести ни звука, поэтому просто дергаю головой: да. Он мгновенно заламывает мне руку за спину, толчком укладывает лицом в пол и, упершись коленом мне в поясницу, надевает мне на запястья пластиковую стяжку. Остальные переворачивают мебель, вываливают на пол содержимое ящиков, сбрасывают книги с полок.

– Большое жюри обвиняет вас в непредумышленном убийстве, – заявляет полицейский. – Вы арестованы.

Другой голос пронзает жестяное эхо этих слов.

– Мама? – кричит Эдисон. – Что происходит?

Все глаза обращаются к двери спальни.

– Не двигаться! – кричит другой полицейский, направляя пистолет на моего ребенка. – Поднять руки!

Я начинаю кричать.

Они накидываются на Эдисона, трое валят его на пол. На него надевают наручники. Я вижу, как он в панике тянет голову в мою сторону, на шее у него вздуваются мышцы, глаза вращаются, он пытается увидеть, все ли в порядке со мной.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?