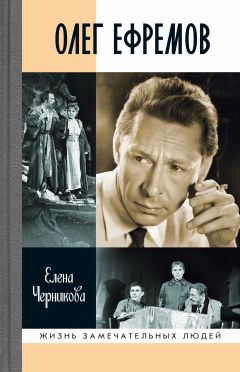

Читать книгу "Олег Ефремов"

Автор книги: Елена Черникова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Анхель чрезвычайно дорог мне. Он все понимает. Мы говорили часами. Он думает, как русский. Создал в Мадриде театр имени Чехова, ставит Чехова, думает о Чехове. Мы абсолютно сходимся в Чехове. Лучше Чехова ничего нет. Чехов и Пушкин. Правда, в мае 1949-го я был уверен, что «моя трагедия – моя фактура. Вот у Щербакова или Золотухина или Давыдова. Если б мне фактуру. А то очень переживаю и всегда приходится преодолевать ее. Вот и сегодня…» – это я писал в дневнике, полагая себя трагически некрасивым.

– Читала. То смеялась, то плакала. Вообще год, прожитый с вами, вытащил из меня комплекс эмоций, каких я и не знавала за собой. Разрисовала паркет в своей квартире. Вырастила цветы на подоконнике. О трагедии пришлось передумывать все заново, о Чехове тем более. Совсем другой человек, ничего общего со школьной хрестоматией. Чехова тоже по сей день воспринимают не в его природной фактуре. Рослый, сильный мужик – и что сделала из него бородка с пенсне, а пуще всего сестра Мария Павловна! У вас много общего. До ужаса. Я сказала Анхелю Гутьерресу, что воспринимаю вас как реинкарнацию Чехова. Он оценил это как метафору. Я могу доказать, что моя гипотеза имеет право на существование, хотя, конечно, борцам с понятием реинкарнация будет за что на меня обрушиться. Отринем формальности вместе с догматикой. Мне надо было понять, почему всю свою жизнь вы занимались Чеховым. Потому я и спрашивала у Анхеля. Мы проговорили пять часов. Он пригласил в будущем поговорить еще, в Москве или Мадриде. Я почувствовала, что и легендарный Анхель в вашем метафизическом ансамбле – свой. У меня вы трое перед глазами теперь как единое послание. Вы – трое, трио, целостное сообщение. Такому чуду следовало быть, и понять его необходимо. А понимания общественного, в культуре, еще не произошло – на то были горькие социально-политические причины, особенно те, что туманят историческое сознание публики под псевдонимом «девяностые».

– Но сначала были восьмидесятые. Перестройка нас окрылила. Я верил искренне.

– В социализм с человеческим лицом? Кстати, один остроумный режиссер некогда сказал, что «если б у социализма было лицо Ефремова, все было бы в порядке».

– Кажется, это шутка Урсуляка. Это было самое серьезное для меня время – перестройка. Я почувствовал новое дыхание, возможность исправить социализм, сказать нечто новое о человеке. Появилась окрыляющая надежда. Мои друзья тоже это ощутили. Я полагал, что наконец начался взлет идеи – то самое очищение социализма, к которому… а, что теперь говорить!

– В самый духоподъемный год перестройки – 1987-й – произошла знаменитая история, которую кто-то называет разделом, кто-то расколом, а кто-то разрушением МХАТ. О тогдашнем взрыве страстей много сказано в прессе, осталось в памяти народной, но вот по легендам, которые мне удалось расшифровать, я обязана уточнить у вас детали. Первая из них – по поводу «клятвы МХАТу на крови». Мне помогли ваши собственные записи. Можно я прочитаю вам, Олег Николаевич, то, что написала по ним в качестве комментария?

– Ну, предположим. Вы расскажете мне, что я сделал 29 марта 1947 года и о чем никто кроме меня не знает? Ну да, клятвы на крови не было. Это легенда.

– Да, я знаю, и мое уважение к вам возрастало с каждой вашей новой записью об учебе как начале служения. За сорок лет до разделения МХАТ вы впервые попробовали идею творческого единения… хм… на зуб. Вы выступили перед однокурсниками с памяткой, в которой говорилось о служении.

– Служение – ключевое слово, да. Искусству, творчеству, идее Театра. Кому еще я служил?

– Человеческому началу в человеке. Точнее – искре Божией в людях. Вы не называли божественное начало божественным, вы служили, по Станиславскому, поиску живого. В театре – жизнь человеческого духа. Это выражение теперь считается классическим. Но вы, чувствуя недосказанность, концептуальную и даже теологическую неполноту формулы, время от времени добавляли то живую жизнь человеческого духа, то настоящую, то еще что-нибудь усилительное. Одной, без приправ, жизнью человеческого духа вы не обходились, особенно с возрастом. Поначалу для комсомольца было достаточно данности, без усилителей вкуса.

– Служение МХАТу, через МХАТ и благодаря ему, а если быть точным в историческом отношении, то не мхату (временный псевдоним), а Художественному театру, – для меня в годы Школы-студии было, разумеется, религией. Я страстно желал сплотить всех, увлечь в единую церковь Художественного театра. В марте 1947 года я опять влюбился, но была одна проблема. Она перевешивала всё.

– Можно я расскажу? Вас называли лидером курса. Юный Ефремов уже умел улыбаться так, что девушки таяли, только вот Ефремову нравились недотроги. Те, которые не таяли. Я поняла, какие девушки были у вас в цене, только по прочтении вашей первой прозы. Нужны были недоступные, необыкновенные, а слово блядь в ваших записках – самое оценочное из всех возможных ругательств. И самое частое. Вы боялись неверности как огня. Это касалось всех и всего.

– Совершенно верно. До конца моей жизни в данной концепции ничто не менялось. А тогда, в марте 1947-го, и на курсе был разброд и разлад, и в моей душе. Казалось, что мои сокурсники предают идею искусства. Я выдвинул тезис, что наша подготовка к весенней сессии – наш вклад в служение искусству, служение Художественному театру. Ведь мы – студенты Школы-студии МХАТ, это святое! Три девушки поддержали меня. Из ребят не все, но многие тоже одобрили. Мой однокурсник Алексей Аджубей смотрел свысока, разрушая атмосферу. Аджубей ведь так и не окончил курса с нами. Он в 1949 году женился на Раде Хрущевой, ушел в журналистику, ему стало не до служения Художественному театру. Впрочем, ему всегда было не до того, я чувствовал. Понимая, что ребята несобранны, весна грядет, а сессию мы можем завалить, я сочинил памятку для однокурсников. Мой друг распечатал ее на пишущей машинке, но не сразу, не в день собрания 29 марта, а через неделю. Я хотел раздать ее всем, чтобы лежала в карманах и каждый помнил, что не сессии ждет студент, а служит искусству. Пока суд да дело, пока распечатали, а на второе собрание сил не хватило, бумажку с памяткой я даже не сумел раздать всем, – так и заглохла моя первая попытка создать группу единомышленников. Я тогда верил еще, что бывают такие формы дисциплины, дружбы, товарищества, которые сами собой снимают накипь в отношениях между людьми… Второй попыткой создать группу единомышленников была Студия молодых актеров, то есть труппа, ставшая театром «Современник». А последняя попытка – МХАТ. И если во МХАТ на Тверском бульваре я еще фантазировал на ансамблевые темы, то после переезда в Камергерский, о котором я мечтал как о наивысшем достижении в моей деятельности, на иллюзии осталось мало физического времени: общая катастрофа грянула через четыре года. Наступили девяностые, наехали на всех, как стали выражаться новые русские персонажи в малиновых пиджаках. Но пиджаки – следствие, на них не надо ставить точку.

– Я так и думаю, что убили вас в конце концов девяностые. Этический сдвиг, сопоставимый с тектоническим. Везувий. Помпеи. Потоп. Не травма, полученная в молодости, не «кусок извести» в легких, вывезенный с Севера, – вы писали об этом куске в дневнике. И не только ваше всем известное курение по две пачки в день подтолкнуло процесс.

– Девяностые – годы воровские, грязные. Первоначальное накопление, видите ли, капитала. Была убита идея человека, которой я служил всю жизнь, был разрушен общий дом. Но в моей личной эволюции сначала действительно был март 1947-го и первое понимание, что собрать всех вокруг идеи – нелегко. Иногда очень трудно. Порой абсолютно невозможно. На метаморфозы этой идеи ушло полвека моей жизни. А тогда, в марте 1947-го, было собрание курса. Маленькая группа самолюбивых юнцов, каждый из которых в мае 1945-го прошел огромный конкурс в Школу-студию МХАТ. Каждый – личность и талант. У каждого была своя война, некоторые побывали на фронте. Я – нет, я был юным и наивным. Верил, что вместе лучше. Я ведь из большого и дружного рода Ефремовых, где друг о друге думали молитвенно, нежно, заботливо.

– Помню, в интервью профессор МГУ Александр Шерель спрашивал вас: «Что же общего у Бориса Годунова, булгаковского Мольера, Дон Кихота, Тузенбаха и Сирано?» Ответ ваш был: «Прозрение».

– Шерель много писал обо мне в разные годы. Как искусствовед, как журналист. Доброжелательно. Не вполне понимал меня, но человек хороший.

– Через месяц после ваших похорон он в газете «Труд» опубликовал статью с обобщающим заголовком «Арбатский интеллигент в рабочей кепочке». При жизни заголовков подобного рода вы не позволяли. Хотя, может, виноват не автор, в газете намудрили. Из четырех слов ни одного точного.

– Пустяки. Не стоит впечатляться мелочами. Были огорчения много серьезнее.

– Вы правы: пустяки. Но режет слух фальшь. За год непрерывной беседы с вами я научилась обижаться на залихватские журналистские глупости. Давайте перелетим в начало девяностых, когда забористая журналистика только начала формироваться. В декабре 1992-го вы сыграли «Возможную встречу». К счастью, есть видео, но телезапись – не то, не то. Смотрю этот спектакль – гром, но с музыкой, манифест времени, протест. Вас не поняли, хотя цветами засыпали. Ваша обычная драма: засыпан цветами не за то, за что надо бы. Нашу беседу, Олег Николаевич, будут читать ваши поклонники и противники, знакомые и незнакомцы. Для всех 1992 год что-то значит, хотя иные не понимают почему. А вы тогда как ясновидящий сделали эту «Возможную встречу» не как режиссер, но как руководитель Театра. Постановщиком был Вячеслав Долгачев. Пьеса Пауля Барца – диалог титанов: Бах и Гендель, которые в земной жизни не виделись никогда. В пьесе музыкальные вершины встретились, под руководством Барца пообедали и крупно поговорили. Я посмотрела спектакль только теперь, в записи. Тогда у меня были свои премьеры: в декабре 1992 года я ходила в другой театр – в Большой Кремлевский дворец, где шел Съезд народных депутатов РСФСР, на котором не утвердили Гайдара премьером и выбрали Черномырдина. Я работала парламентским корреспондентом газеты и была в те дни в Кремле, а не в Камергерском. Смотрела на министров и депутатов.

– Мое депутатство закончилось вместе с СССР. На премьерские шоу в девяностые я смотрел со стороны – главной для меня стороны – Камергерского переулка, «Вишневого сада», но был беспомощен.

– Вы были классным депутатом. Депутатов хвалить у нас не принято, не умеют, и в этом смысле мы живем после 1993 года. А ваше поколение жило после 1945-го, где фактор номер один – Победа. Потом были 1953, 1956, 1968-й, но по наступлении 1991-го все вдруг поняли, что живые, горячие даты, создавшие дух поколения, резко выпали в архив. В октябре 1993 года парламент РСФСР был дважды расстрелян – танками и бранью СМИ. К образу депутата по сей час приклеено подозрение в корысти, неумности, непонимании всего на свете, а в итоге – о парламентаризме в России обыватель знать не желает, а захочет – пожалте на минное поле готовых форм, где слово депутат по дерзкой и непрошибаемой некачественности сопоставимо со словом чиновник. Хотя многие и сейчас рвутся в депутаты, ратуя за честные выборы. Потом, согласно матрице, надо пересчитать голоса и найти нарушения, подтасовки, а то наши адвокаты… и так далее. Схема отработана, однако в 1993-м она была ясна далеко не всем.

– А мы 1 октября 1993-го открыли «Чай, кофе и другие колониальные товары»[7]7

Так назывался магазин отца Чехова в Таганроге.

[Закрыть]. Филолог Мария Михайловна Клюса – директор. Чудо!

– В Камергерском вы задумали обустроить театрально-чеховский уголок Москвы. Живой театр выплескивается на улицу, чтобы все вокруг стало мхатовским. Иногда мне казалось, что переезд МХАТ в Камергерский вы подгадали в 1987-м под разделение Театра и свое 60-летие с тайной мыслью о юбилее революции. Намечалось ее 70-летие. Никто не знал, что тот праздник Октября станет последним в ХХ веке официальным юбилеем революции. А вы чуть не каждый день ходили посмотреть на ремонт здания, на оснащение будущей сцены. Предчувствовали бурю?

– В 1987 году я много наговорил прессе о том, как мы страстно ждем перемен. Предчувствие катастрофы пришло не сразу, нет. К самому концу восьмидесятых стало ясно, что не получается переход от разговоров к делу, а в начале девяностых переход начался, но не к тому делу, о котором говорили пять перестроечных лет. К другому.

– Я читала подлинник вашей депутатской папки. Вы помогали людям в самые последние минуты СССР. Реальной помощью. Ничего подобного никто о вас не знает. Ветераны, репрессированные, старые артисты – хор голосов реальных людей. Кто-то маялся годами без человеческого жилья и вдруг решил написать вам. Помощь успела за полчаса до финала. А еще я читала, как вы отвечали на письма зрителей. В 1989 году сестры, учитель и врач из Рязани, прислали просьбу помочь на весенних каникулах попасть в театр. Указали даже числа: 24, 25 и 26-е. И вы отправили им через помощника ответ, что билеты будут: «О. Н. Ефремов получил ваше письмо и просил ответить вам. Репертуар…» – и указали, когда будете играть. А вы на той каникулярной неделе играли только Мольера в «Кабале святош» Булгакова. Ирина Григорьевна Егорова, помощник режиссера МХАТ, ответила им по вашей просьбе 8 февраля 1989 года. Сестры из провинции приехали в Москву на спектакль. В то время в стране уже поутихли первые восторги перестройки, начинались пустые прилавки, приближалась гроза. Представляю их чувства, когда им заказали по два билета на все спектакли, какие можно было видеть в те дни, а именно: 24 марта «Амадей», 25 марта «Старый Новый год» и 26 марта «Кабала святош». Вы беспокоились о зрителях. И точно так же – о просителях, обращавшихся к вам как к депутату. Квартиры, участки земли для инвалидов, возвращение незаконно изъятых ценностей… Одно из моих сильнейших впечатлений – ваше депутатское поведение. Чистейшая фантастика…

– На репетициях спектакля «Борис Годунов», не поставленного в 1989 году, я рассказал актерам, что был на встрече М. С. Горбачева с интеллигенцией: «Многие выступили. Есть тенденции антиперестройки и справа, и слева. Эмоционально это вызвано дошедшей до предела склокой среди писателей. Один фрукт выступал, я о нем слышал, но не слышал раньше, как он выступает. Иванов Анатолий…» Сложное было состояние умов: перестройка будто прокручивалась на месте. Знаете, какие радости грели душу все больше? В октября 1989-го Слава Ефремов из Куйбышева, родственник, прислал открытку со своеобразной рецензией:

Два дня в Москве как сон промчались…

Спасибо, милый Чародей!

Спектакли МХАТ в душе остались,

Особо чудо – «АМАДЕЙ»…

И так далее. Мне всегда род Ефремовых был опорой. Они любили меня… На излете перестройки вся страна ходила по городам и селам с радиоприемниками, прижатыми к уху: внимала Съезду народных депутатов СССР. Будто в кино все вместе сходили. Уроков из истории как не выносил никто никогда, так и в тот раз… В памяти народной спутаны, разумеется, все съезды, но если хоть чуть-чуть распутать, получится ясная и страшная картинка: болтовня и пшик.

– Но, согласитесь, синхронность событий – премьера вашей со Смоктуновским «Возможной встречи» Генделя и Баха в 1992-м в Камергерском – и катавасия с премьерами (неутвержденным и вновь избранным) на соседней улице в те же дни в Кремле, – поневоле заставляет задуматься о том, что художник, самым напряженным образом размышляющий о современности, однажды достигает парадоксально объемного результата. Всё вокруг, вся страна, весь мир однажды приходит к дверям его дома – а вашим домом был и Художественный театр, и собственно дом, квартира на Тверской, 9, то есть прямо через дорогу, – и приносит событие. И вовсе не радостным может оказаться оно на поверку. И лексика совпадает, и накал, и все встречаются со всеми. И невозможная встреча становится возможной. Так ли важно, Олег Николаевич, быть всегда современным?

– Сразу две трагичные мысли. Первая, как мы с вами установили, о маловероятной устойчивости ансамбля единомышленников-актеров. Вторая – о правде, о верности художника своему времени. Оказалось, нет ни правды, ни времени. Соответственно, нет и ансамбля единомышленников… В школе нас учили диалектике с ее фирменным единством и борьбой противоположностей.

– Моя голова тоже отказывалась понимать это. Но была ведь и другая философия, с диалектическим материализмом не связанная: не всеединство Владимира Соловьева, а всеразличие забытого философа Якова Абрамова. Абрамов считал, что объединять и одновременно противопоставлять людей по признаку класса, расы, национальности совершенно недопустимо и отсюда все трагедии и катастрофы XX века. Подумайте только, как изощренно крамольны мысли, которыми мы только что обменялись, и как абсолютно обе они безразличны всепобеждающему рынку, который тогда, в 1992-м, начался с катастрофической инфляции, вызванной намеренно, а кончился… Собственно, не кончился.

…Но есть слух внутренний, любовно-памятный. В том 1989 году, когда ушел из жизни отец Ефремова Николай Иванович, родня в Куйбышеве узнала о печальном событии не сразу, а узнав, ответила Олегу письмом – от 9 июня – столь своеобразным, что его надо процитировать. Выразив соболезнования чадам и домочадцам ввиду кончины дяди Коли, его племянник Вячеслав Владимирович Ефремов пишет:

Скорбит душа, на сердце тяжело –

Родных, любимых мы людей теряем…

Знать, время уходить им подошло,

Мы груз забот и дел их поднимаем…

Увы, ушел из жизни Человек,

Талантливый, надежный, скромный, милый…

С достоинством прожил почти что в е к,

Заботливый отец, прадед и дед любимый…

Заслуг и дел его не перечесть,

Они теплом в душе людей остались,

За это и хвала ему, и честь!

Как жаль, что мы не часто с ним встречались…

Это малая часть поэмы, с которой обратился к О. Н. его родственник. Далее – тоже в стихах – Вячеслав рассказывает о делах семейных, и читать его без слез трудно: как же они все друг друга любили! Так сильно, что в трудную минуту переходили на поэзию. Боже мой, как же повезло Ефременышу! Последняя строфа поэмы Вячеслава Ефремова больше говорит о духе семьи, чем километры любых исследований:

Искра надежды все ж не покидает,

И Время – лучший лекарь – нас целит…

Так пусть Судьба в игру свою играет,

Быть может, Бог нас счастьем одарит!

1 октября 2000 года москвичи, бросив частушечный телеконкурс «Эх, Семеновна!» и «Женские истории» вместе с «Ералашем» (программа того вечера на ТВ), пошли в Камергерский смотреть на то, чего никогда не было: в один вечер Сирано родился и умер. Он загадочен, никто не знает всех его тайн. Сирано не летал на Луну в своем XVII веке, однако порядки лунного государства описал в своем романе. Сирано не любил Лилию Толмачеву в 1964-м и Полину Медведеву в 2000-м, сыгравших Роксану соответственно первой и второй, но все поверили в его любовь. Миша Ефремов, сыгравший мальчика-поэта Петю Копейкина в кино «Когда я стану великаном», то есть Сирано-1978, уже вырос и научился драться. Посмотрите кино про Мишу-Петю-Сирано, и вы поймете тайну другого мальчика, который как раз и родился 1 октября – но 1927 года. Ефременыш, Алик, Олежка, О. Н., ОН.

* * *

Мы, получается, проговорили с О. Н. в течение всего 2019-го – Года театра в России. Говорили через фильмы, книги, газеты, личные бумаги, хранящиеся в архиве Музея МХАТ. Особенно важны – личные.

По моему тексту рассыпаны пояснения, сделанные для юных людей. Сейчас в школе не изучают тех идей и явлений, на которых строил жизнь и театр Олег Ефремов. Между поколениями – коммуникативная пропасть, и если не перебросить хотя бы веревочного мостика информации, так и впредь будут из статьи в статью переползать охвостья биографии: а) актеры, нервные и буйные, которых герой заставил-таки плясать под свою дудку, б) женщины героя, красивые и многочисленные, в) алкоголь, курение по две пачки в день и так далее. Всё не то. А надо – ХХ век, ансамбль и уникальное общение на сцене и в жизни, единомышленники, Советский Союз, три времени с романтическими названиями, смысл его театра, трагедия современности как идеи, актер и амплуа, загадка Сирано де Бержерака и прочее, чем никто на молекулярном уровне никогда не занимался. На макроуровне без бронзатора в руке – тоже.

Многое надо объяснять юным читателям, именно им.

О технике представления текста. Если звучит фраза «всего себя посвятил Театру», то здесь и далее слово Театр с прописной, по-булгаковски, означает Художественный, МХАТ, МХТ. То есть не графическое обозначение запредельной любви, а традиция. Дилетанты пишут «Любовь», «Мир», «Человек» – в уверенности, что и красивенько, и выдается эмоция. Нет. Здесь Театр – особый случай. О Театре с прописной специалисты знают: это своего рода религия.

О конструкции О. Н. поясняю: это распространенная среди друзей и мемуаристов аббревиатура «Олег Николаевич». Многие писали ОН без точек. Могли бы и он, как вуз, но это слишком.

Обожаемый ОН. В «Современнике» и далее – Олег. В колыбели – Ефременыш.

И еще раз: анкета – рабство. Резюме – рекламный трюк. Повесть анкетного типа с вкраплениями мемуаров – обман и подтасовка фактов. Жизнеописание как жанр, спасибо Плутарху, объяснил, есть восхваление либо поношение, но никогда не правда. Ее здесь просто нет. Всё – мозаика, разговор с воздухом.