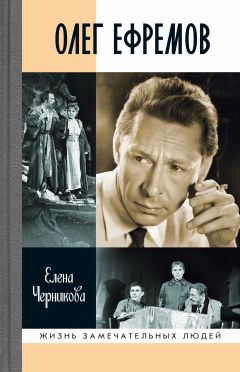

Читать книгу "Олег Ефремов"

Автор книги: Елена Черникова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

* * *

Факт о покойном человеке – это название кладбища максимум. Все прочее – литература. Но название кладбища фактом жизни этого человека не является, поскольку покойный, как правило, не знает названия. Даже если покойный – мхатовец (а на Новодевичьем есть специальная мхатовская аллея), он не может быть уверен, что ляжет со своими. Например, Виталий Яковлевич Виленкин, абсолютный мхатовец, квинтэссенция театроведения, многолетний педагог Школы-студии МХАТ, похоронен на Введенском, тоже историческом, солидном кладбище, но…

Про Виленкина скажем сразу – очень уж большую роль он сыграл в судьбе нашего героя и его становлении в театре (и Театре). Родился он в 1911 году в Москве, окончил филфак Московского университета и вскоре пришел в Художественный театр секретарем дирекции. Был завлитом и личным секретарем Немировича-Данченко и Качалова, а потом и их биографом. С момента основания (1943) преподавал в Школе-студии МХАТ, много лет заведовал там кафедрой искусствознания. Был знатоком поэзии и живописи, автором работ об А. Ахматовой, Б. Пастернаке, А. Модильяни в то время, когда их имена у нас были еще полузапретными. В общем, человек-легенда, воспитавший громадное количество учеников. А самый знаменитый из них, под омофором Виленкина создавший театр «Современник», а потом руководивший МХАТ, не пришел в 1997 году на его похороны. В свою очередь, на похоронах этого знаменитого ученика не была его самая знаменитая – в мхатовском смысле – коллега Татьяна Доронина. Она не пришла 31 мая 2000 года туда, куда пришел даже президент России. Всё это, конечно, факты? Нет, конечно. Это события, доступные интерпретации. Факт атомарен, единичен и неразложим, а ничего подобного тут нет. В событии, как в матрешке, вложено одно в другое.

Театр советской жизни – несомненно грандиозной и трагичной, счастливой для одних и безусловно, безоговорочно проклятой для других – мне представляется матрицей биографии Ефремова. Я подумывала написать эту книгу как пьесу.

Действующие лица

Ефремов О. Н., актер и режиссер

Кинозрители

Театралы

Женщина вообще

Мемуаристы, журналисты, очевидцы, сновидцы, историки

Кинозрительница выходит на авансцену, заламывает руки, бормочет и падает в обморок. Скорая помощь. Она узнала, что жизнеописания – еще до нашей эры – начались с восхвалений и поношений, и с тех пор никому не удалось описать жизнь человека вполне. Она затосковала: где же истина? И покосился мир, и слово печатное стало непечатным. Она сама попыталась написать автобиографию, но вышло две строчки, конфуз и обморок. Всё – ложь? А предупреждал Тютчев: мысль изреченная есть ложь. Кто же прикладывает к себе? Никто. Каждый клянется, что так и было. Разумеется, что-то такое было, но в личной голове того самого каждого.

Подумав о жанре своей книги сто раз, я вернулась к не-пьесе, но диалогу, хотя он – тоже пьеса. Любое интервью – пьеса, но одноразовая, как любой спектакль в театре возможен только раз. Он улетает навсегда. Нет способа удержать его одноразовую душу. Об этом знают все, кому доводилось задумываться.

Видеозапись бессильна передать общение живых с живыми. На встрече с режиссерами провинциальных театров в конце восьмидесятых Ефремов постоянно повторяет им и повторяет, будто чувствуя задумчивость и даже растерянность коллег (выживем ли?), что театр есть публичное творчество, и заменить его записью невозможно по единственной причине: живые – с живыми. Кино – другая профессия. О различиях между этими профессиями говорят все, кому довелось серьезно пройти обе дороги.

– Конфуз: ваши бесчисленные интервью в некий момент возрастания успеха становятся близнецами. Читаю и предвижу следующую фразу. За кадром – ваши дневники, лишь там правда для себя. Вы позволите пользоваться обоими текстами?

– Разумеется. Я же пользовался обоими.

– Вот вы говорите, к примеру, о репертуарной политике МХАТа в восьмидесятых. Позвольте показать читателю, какими складными фразами вы толкуете о тенденциях журналисту, советскому и тоже хорошо подкованному.

– Я должен доступно сообщить об именах и художниках, с которыми мы работаем. Я обязан разыграть возмущение ретроградами, нас не понимающими. Хорошо привести примеры единодушия в наших рядах, упомянув, скажем, Кешу, всенародного любимца. Формулы беру вперемежку: и трескучего советского образца, и нормальной человеческой речи. Например: общественно-политическая линия и линия интуиции и чувства у нас представлены, на мой взгляд, серьезно – «Так победим!» М. Шатрова, «Чайка» А. П. Чехова, «Наедине со всеми» А. Гельмана. Кстати сказать, по поводу последней пьесы было много споров.

– Да, мне тут все нравится. И небрежное «кстати» (внезапно вспомнил), и «много споров» (иллюзия, что в споре рождается истина, периодически требует подкормки), и седативное «было» (уже нет споров, истина родилась, все разрешилось наилучшим образом). Они вас, Олег Николаевич, постоянно недооценивали как мастера идеологического свиста, прошу прощения.

– Вы же видели, как я проштудировал марксизм-ленинизм еще в студенчестве своем. Баланс между размышлением и внезапной вспышкой негодования, как бы притаенного, необходим был не только для бесед с журналистами. Те из них, кто работал в газетах и журналах, были первоклассные мастера советской речи, они схватывали на лету. Но тот же стиль был абсолютно необходим для выкручивания рук партийным чиновникам, чтобы они разрешали мне то, что мне надо, а им, положим, непонятно, страшно и лучше не надо. Говоря с газетчиком о разрешенной, поставленной пьесе, все равно надо ее защищать от воображаемого противника, всего лишь непонятливого, но оттого и противника, и вот мы ему, незримому, сейчас всё объясним. К пьесе «Наедине со всеми» можно относиться по-разному, но тех, кто отрицает серьезность авторских намерений, кто может назвать эту драму «пошлой однодневкой», я просто не понимаю. Никогда не забуду, как на художественном совете, после того как мы прочли «Наедине со всеми», встал взволнованный Смоктуновский и стал говорить, почему он думает, что эта вещь и про него тоже. Вообще нравственно чуткий к жизни и к искусству человек всегда спрашивает самого себя, видя зло и несправедливость в мире: «Не я ли это принес, не мой ли поступок это спровоцировал?» (Как вы понимаете, нет никакой логической связи между репликой Смоктуновского на худсовете и неким нравственно чутким к жизни человеком, почему-то вдруг спрашивающим себя, не он ли виноват в греховности мира, но это укол в сторону начальников, которым именно страх мешает действовать.) Далее включаю второй куплет с обрывом логической цепочки. Человек нравственно глухой – говорю абстрактно, то есть необидно для партийного начальника NN, – сразу спешит сказать: «Это не про меня! Нас очерняют!» И находит субъективно-категорические формулировки: «Это пошло, это однодневка!» И т. д.

– То есть вы сказали что хотели, ни одно животное при съемках не пострадало, историю с Демичевым никто не узнал, зато еще один слой брони наклеен. Для читателей надо. Расскажу, ладно? Если навру, поправьте меня, Олег Николаевич.

– Будьте благонадежны, как заметил Ивану Бездомному ночью в беседе Мастер, уж натворите непременно. О театре можно говорить часами, веками – все пустое. Но увлекательно. Давай посмотрим, как вы поняли свою роль.

– Театр – это когда А изображает В в присутствии С. Билеты покупает С, чтобы посмотреть, как именно А изображает В. Несложно. Чем можно усложнить формулу? Обнулить часть выражения. Например, можно поставить спектакль без актеров. Совсем. Приходит С и ждет. Полный зал, С смотрит на сцену, а там никого. Через час антракт и буфет с консервированным воздухом в жестяных банках. Звонок-сирена типа ахтунг, ахтунг. Второе действие. На сцене опять никого. Полный простор воображению зрителя. Он, зритель, то есть С, уходит домой переполненный. Он два часа провел в творческой обстановке.

А можно наоборот: полная сцена актеров, зала и С в нем нет совсем. Актеры тепло знакомятся друг с другом и гурьбой вылетают на улицу, там привлекают и вовлекают, и вот уже вся улица, включая сотрудников полиции, импровизирует. Называется «творчество-в-процессе-коммуникации». Есть такой термин.

Можно выключить С на время – цензурного просмотра например. Однажды Олегу Ефремову, тогда уже главному режиссеру МХАТ, надо было сдать спектакль, а сдавать – в условиях идеологического руководства культурой со стороны партии – было нелегко. Особенно если пьесу Гельмана «Наедине со всеми», по которой спектакль, невзлюбил лично министр Демичев П. Н. А Петр Нилович был опытным министром культуры. Он царил с 1974 по 1986 год, и если первая часть первой карьеры Ефремова-режиссера совпадает с министерством Фурцевой, то первая половина второй карьеры – с Демичевым, а не знать министра в лицо у деятелей культуры в нашей стране никогда не выходило. Как придет министр – знай наших. Оптимизирует что-нибудь всенепременно.

Так вот, однажды в 1981 году (то есть сдавать надо было регулярно, но тут мы для движения текста скажем однажды) во МХАТ имени М. Горького на Тверском бульваре, 22, надо было сдать спектакль, где играют всего двое. На сцене их жизнь и трагедия с их сыном – и они выясняют отношения наедине со всеми. Это и вне сцены дело непростое, а на сцене, с обезумевшей от горя женщиной, чей сын лишился рук на стройке (жену инженера, ради плана велевшего работать с нарушением правил безопасности, играла Татьяна Лаврова), при пустом зале (намеренное выключение С) – полный спектакль (за кулисами даже воздух замер). А при пустом зале потому, что в нем сидел один человек. Министр Демичев. И они ему сыграли – и так сыграли, что спектакль «Наедине со всеми» он вдруг разрешил. Позже пьеса получила международное признание, спектакль шел под названием «Человек со связями».

Теперь на ТВ идет популярная телепрограмма «Наедине со всеми»; название – цитата, аллюзия на ту пьесу. Смех и ужас в том, что в 1981-м двое на сцене играли для одного, пробивая спектакль в репертуар, бурные страсти под названием «Наедине со всеми». Выиграли. Сейчас-то телевизионничать легко. Участники телешоу явно не в курсе, каков сюжет исходного материала.

За что ломали комедию все эти взрослые люди? Я имею в виду всех троих: двое на сцене, один в зале. Спектаклем больше, спектаклем меньше – какая разница! Почему народный артист Ефремов и красавица Лаврова разыгрывали спектакль перед выпускником химико-технологического института? А потому, что управлять культурой в советской стране – равно как и собственно страной – с самого начала должна была воображаемая кухарка. Разумеется, кухарке ничего такого не дали, но легендировали кухню, вознесли на пьедестал – и перестарались: кухарка поверила в свои силы. Ее прорвало. Отойти от некоторого шока она не в силах по сей день: управлять культурой, точно зная, что это такое, умеют абсолютно все кухарки, почитайте хоть Интернет.

Так вот… Театр, ныне называемый продюсерским, еще недавно был режиссерским. А в XIX веке актерским. А в XVIII веке он только родился царским указом Елизаветы Петровны. А разгадать загадку, почему А, волнуясь и ставя на кон жизнь, изображает отсутствующего В при собравшемся в зале С, заплатившего деньги за неестественное зрелище, когда А мнит себя В и не скрывает своего душевного состояния, а С верит, верит, что А есть В, плачет над его судьбой, смеется его конфузам, и громадный технический персонал театра помогает инфраструктурно – чему? Один ломается, другой смеется. Нет, прав был Шекспир, которого тоже, говорят, не было, что весь мир театр.

– Неплохо, даже хорошо. О Демичеве у Смелянского есть репортаж с места события: как привести начальника в эмоционально некондиционное состояние, чтобы замотать вопрос или подтолкнуть вопрос. Все-таки партийные боссы не понимали, что МХАТ везде МХАТ, даже на совещании по пробиванию стены. Мы их переигрывали – то по очкам, то вчистую, но что могли начальники против нашей сборной?

– Мне понравилось описание мизансцены про Демичева – Анатолий Миронович дал блестящее повествование. Правда, уже после вашего ухода, вы не могли этого читать, однако мне было весело. Я не люблю цитат – а кто их любит, – но пересказывать яркую сцену, уже пересказанную ярким пером театрального писателя, это глупо. Я все-таки процитирую Смелянского, но уже про другую пьесу. Итак, сначала о Рощине, потом о приеме пьесы в репертуар через кабинет министра культуры:

«Прочитали пьесу в 1980 году, а выпустили премьеру осенью 1987-го. И Михаил Михайлович Рощин безропотно подчинился режиссеру, пройдя вместе с ним и с пьесой, перестроенной до основания, из одной эпохи в другую. Автор “Зинаиды” не был для Ефремова просто автором. Рощин был его ближайшим другом, его писателем, его Чеховым и Булгаковым одновременно. О. Н. смотрел на Рощина влюбленными глазами, в тяжелые минуты своей жизни только к нему и обращался. Незадолго перед уходом, чувствуя свои сроки, отправился в Переделкино к Рощину попрощаться. Миша стоял первым на этом листе ожидания. Как часто и бывает в настоящей мужской дружбе, они были на удивление разными. Рощин не занимал никакого официального места, он высмеивал и вышучивал как только мог ефремовские опусы вроде “Сталеваров” или “Так победим”»[14]14

https://iz.ru/news/251325 «В рамках рубрики «10 лет без СССР» газета «Известия» сегодня заканчивает публикацию отрывков из книги воспоминаний Анатолия Смелянского «Уходящая натура» (начало см. в № 135 от 28 июля, № 137 от 1 августа, № 144 от 10 августа, № 147 от 15 августа и № 154 от 24 августа). В предлагаемом читателю фрагменте речь идет о поставленном в 1987 году Олегом Ефремовым спектакле «Перламутровая Зинаида». Спектакль замышлялся и «строился» как этапный. Он должен был знаменовать начало новой жизни разделенного МХАТ в отремонтированном здании в Камергерском переулке. Полностью книга выйдет осенью этого года» (Известия. 2001. 28 августа).

[Закрыть].

– Будь я злопамятен, я бы сказал, что «Сталеваров» поставил в 1972-м, а «Так победим!» Шатрова в 1981-м, когда литературной частью МХАТа руководил дружелюбный автор слов об опусах.

– Будь я психологом, я сей пассаж разобрала бы на молекулы. Например, вышучивал как только мог опусы вроде «Сталеваров» или «Так победим» – насмешка, смешанная с пониманием, что вот, надо было и он был вынужден. Признание того, что были трудности, а с ними компромиссы. Собственно, присутствие при неизбежном всегда делает лицо мемуариста чище. Особенно когда он в отсутствие мемуарируемых лиц абсолютно свободен в своих высказываниях.

«Один был из породы таранов, другой – из тех, кого таранили. Один был ведущим, второй – ведомым. Один хотел и мог говорить «о правах человека», другой любил писать ночные пейзажи с осколком разбитой бутылки, в которой отражается свет Луны. Один был вождем, второй – советским Тригориным. Легкий слог, юмор, скрытая лирика, романы с актрисами, безволие, шарм, больное сердце со вшитым американским клапаном, пристрастие к шампанскому, мужская солидарность – ну все, все притягивало Ефремова к Рощину. Если хотите, он помогал Ефремову очеловечивать МХАТ. “Зинаида” была именно в том ряду. Но более неподходящей пьесы для начала 80-х нельзя было и придумать. Война в Афганистане, московская Олимпиада, на которую американцы не приехали, а вслед за ними – и полмира отказались. И тут МХАТ СССР имени Горького предлагает какую-то комическую утопию на тему неизбежной дружбы русских и американцев…»

– Для меня загадка, как уцелел в здравом уме и твердой памяти человек столь трагичного мироощущения, как бесконечно одаренный Анатолий Миронович. У него ведь тоже был болезненный биографический сюжет, а именно – юношей не приняли в Школу-студию МХАТ. Но потом, пройдя большой путь, он стал ректором этой Школы-студии. У вас тоже был неприятный сюжет: не взяли в труппу МХАТ в 1949-м, но потом вы вернулись туда на коне – главным режиссером. Вы семнадцать раз упомянуты в биографии Смелянского, помещенной на сайте «Кто есть кто в современной России»[15]15

http://www.biograph.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1152:smelyanskyiam&catid=7:theatre&Itemid=29

[Закрыть]. Его жизнь там названа блистательной: «Блистательная жизнь Смелянского видна в устном слове на разнообразных встречах». Сказано максимально криво, но что взять с этих стилистов на биографических сайтах! Но встречи были действительно разнообразные:

«В Минкультуры, прочитав пьесу, пришли в оторопь. Месяца два молчали, а потом последовало приглашение к Демичеву на беседу. Передавали, что Петр Нилович был оскорблен самим фактом, что ему дали читать такую мерзкую пьесу. Повестка не была обозначена, но никто из нас не сомневался, что речь пойдет о пьесе Рощина, вернее, о ее запрете. Были приглашены Ефремов, директор театра Ануров, Ангелина Иосифовна Степанова как парторг, я как завлит и Марк Исаакович Прудкин как ветеран. За столом расселись так: во главе Петр Нилович, рядом – “саблезубый зайчик”, которым незадолго до этого украсили фауну союзного министерства. Ефремов сидел справа от Петра Ниловича, следом за ним – я, еще дальше – Прудкин, который, надо сказать, очень плохо слышал. Напротив нас, на стороне Зайцева, разместились Степанова и наш директор. Ритуальное действо начал министр. Говорил он всегда очень тихо, почти не повышал интонации. К разговору его подготовили, перед ним было несколько карточек, видимо, с основными темами, которые предполагалось затронуть. Такие разговоры никогда не начинались в лоб. Были сложившиеся правила государственного театра, и Демичев, как опытный игрок, эти правила соблюдал…

Внезапно Петр Нилович прервал доклад о международном положении и обратил свой взор на Ефремова, который, как было сказано, сидел справа от него в какой-то неправильной позе. Поза-то и сбила с толку. О. Н. глядел в пол, как будто что-то там потерял. Это было явным нарушением порядка, и кандидат в члены Политбюро отреагировал: “Олег, я что-то не то говорю?” Мгновенный ответ: “Нет, нет, все нормально”. Петр Нилович продолжил, но Ефремов не изменил мизансцены. Он по-прежнему смотрел в пол, скорбно сосредоточившись на своей потере. Петр Нилович еще раз запнулся и еще раз вопросил, в чем дело. О. Н. по-актерски успокоил его жестом: мол, все нормально, я внимательно слушаю, продолжайте. Продолжать министр уже не мог. Ритм и чин ритуала был сорван, и он решил перейти к другой теме, которая была уже в непосредственной близости к тайному смыслу всего разговора. Потасовав карточки, он выбрал нужную и произнес довольно торжественно: “Чехов сказал: в человеке все должно быть прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли”. Ангелина Иосифовна чуть изогнула шею и выдвинула вперед головку в знак согласия, директор тут же записал в книжечку услышанную как бы впервые мудрость. И вот тут-то без всякой видимой причины Ефремов взломал архитектуру беседы: “Чехов этого не говорил”. Это уже было не нарушение чина – это был скандал. Воцарилась гробовая тишина, и в этой тишине Марк Исаакович, не уловив реплики, громко вопросил как бы всех сразу: “Что он сказал?” (имея в виду Ефремова, конечно).

Демичев по-детски изумился, растерянно посмотрел в сторону саблезубого. Тот, видимо, был ответственным за цитаты и послал шефу красноречивый жест всем телом, означавший только одно: цитата проверена, “мин нет”. Потом вынул из внешнего кармана пиджака маленькую расческу, вложил ее в лапку и привел в порядок чуть растрепавшиеся волосы. Получив подкрепление, химик и министр произнес во второй раз, уже директивно: “Чехов сказал…” И тут Ефремов пошел на “вы” и вновь ответствовал: “Чехов этого не говорил”. Директор прекратил писать, головка Ангелины Иосифовны совершенно исчезла в глубине туловища. Прудкин срочно решил поправить слуховой аппарат, как бы занявшись важным делом.

Безмолвная перекрестная дуэль взглядов, тупое молчание, которое Ефремов наконец разрядил. Это, мол, не Чехов сказал, а доктор Астров. Пришла очередь торжествовать химику и саблезубому: “Ну какая разница!” Оба даже руками всплеснули от возмущения и гордости. Ефремов, казалось, только этого всплеска и ждал. Последовал немедленный разящий удар: “Разница огромная, я хорошо знаю роль Астрова и люблю, например, другие его слова: ‘Обыкновенно я напиваюсь так один раз в месяц. Когда бываю в таком состоянии, то становлюсь нахальным и наглым до крайности… И в это время у меня своя собственная философская система, и все вы, братцы, представляетесь мне такими букашками… микробами’ ”.

В гробовой тишине Петр Нилович перетасовал карточки, нашел необходимую и озвучил ее совсем слабым, но от этого еще более зловещим голосом: “Да, Олег Николаевич, проблема пьянства – это серьезнейшая социальная проблема”. Директор пометил что-то в блокноте, Ангелина Иосифовна выглянула из самой себя и изогнула изумленную шейку в сторону О. Н., Марк Исаакович угрозы не расслышал и продолжал блаженно улыбаться. Ефремов выиграл – если не вчистую, то по очкам. После позора с чеховской цитатой беседовать о пьесе Рощина или запрещать ее кандидат в ПБ не захотел. Разговор был скомкан, а мы – отпущены восвояси».

– Смелянский здесь, как всегда, добродушен, прямо скажем. Хотя стиль – это человек, ничего личного. Только стиль.

– У всех наших с вами, Олег Николаевич, современников был свой взгляд на партийное руководство культурой. Иные как могли, с разными последствиями, но фрондировали среди своих или чужих, для этого был набор ернических шуток. А были серьезные любители партийного руководства, с ними шутки не проходили. Насчет стиля: не могу согласиться, что стиль – это человек. Я думаю, стиль – это место прикрепления души. Но об этом в другой раз. Мы ведь не спешим? Расскажите о пьесе Шатрова.

– Тут можно обойтись самоцитированием. Ловкость, натренированная сызмальства, выбор слов и выражений, повороты интонации – все наисложнейшее искусство быть современным – пригождалось в разговорах официального толка. Их было много. Тысячи. Я стал блестящим говоруном о том, как я не стану много говорить о том, что значила для меня работа над спектаклем «Так победим!». Не в моей оценке этой работы здесь дело. Скажу только, что пьеса была написана Михаилом Шатровым по заказу нашего театра, вместе с ним всеми нами выстрадана. И думаю, что именно эта выстраданность определила многие качества спектакля. Нет ничего страшнее бездушного профессионализма, когда работают для галочки в отчете театра или министерства… Я считаю, что пьеса для МХАТа – это произведение, затрагивающее важнейшие проблемы нашего бытия, самые главные, самые острые, если хотите. Должно быть в литературе созвучие современной жизни, тому, чем живут люди, приходящие в зал, – без этого театральное искусство мертво. И мы стараемся ставить именно такие пьесы.

– Блестящий пассаж о том, как «мы» работали и работаем. Браво. Знаете, Олег Николаевич, в 2019 году мне достаточно было сказать кому-либо, что пишу книгу о Ефремове, как взгляд собеседника менялся. И в итоге социальный эффект не читал, но скажу – от ужаса до восторга на лицах даже у библиотекарей – заставил автора несколько раз переписать текст.

– Надо было сразу обратиться ко мне лично. Дорого не возьму.

– Ваша реплика «дорого не возьму» на репетиции «Сирано де Бержерака» мне напомнила детство. Моя тетка, а «дорого не возьму» ее конек, то любила, то ненавидела моего отца. На перепадах сильнейших эмоций она говорила, что он – вылитый а) Вячеслав Тихонов, б) Евгений Евстигнеев, в) Олег Ефремов. Ну одно лицо!

* * *

«Его лицо – кардиограмма времени», – сказал как-то гость на ефремовском юбилее. Прежние бесстыдно привлекали зверюшку – лисья мордочка, лошадь, собака (разумеется, из лучших охотничьих), словом, ползоопарка. И только гость, посторонний всем, как пришелец, сказал эту кардиограмму, и я поняла, что включено в изменения его облика: не просто возраст, не усталость-болезни-бремя-ответственности, нет. Он лицом регистрировал диагнозы. От солнечного Иванушки, чуть не целующего своего Горбунка, до человека на скамейке в Мелихове, где последняя в его жизни съемка, он читает Чехова, чтобы не повторяться с их штербе.

«Поставлю “Вишневый сад” – опять никто ничего не поймет» – была брошена такая фраза. Скорик говорит, что О. Н. думал на прощание о «Гамлете» или «Вишневом саде», и надо было уже перезвонить и уточнить, и вдруг ни то ни другое – ставим «Сирано». И стал Сирано.

Последнюю волю надо рассматривать всерьез.

Почему с декабря 1999-го по май 2000-го Ефремов репетировал «Сирано» – мы не знаем. Как был поставлен (дорепетирован и выпущен) спектакль – тоже нельзя узнать, даже если всех расспросить. Мы знаем только день премьеры (1 октября 2000 года, в день рождения О. Н. и впервые без него) и состав участников. Даже если опросить всех зрителей в зале, чудесным образом найдя всех, кто был в МХТ в то воскресенье на премьере посмертной маски Олега Николаевича Ефремова, мы узнаем лишь о фоновых знаниях зрителя, но ничего по существу.

Я с упорством, будто закрывая жанр, говорю здесь о безнадежности цельного биографирования цельного человека. Я словно пытаюсь разогнать морок и понимаю, что дело не выгорит, все останутся при своих, но мне все кажется и кажется, что я поняла его. Конечно, еще лучше понял кто-то другой. У Полины Медведевой, игравшей Роксану, спросить трудно, она где-то за границей. У Виктора Гвоздицкого, игравшего Сирано в постановке 2000 года, – как у Михаила Козакова, игравшего в 1964-м, – совсем не спросишь.

Пристрастие к Чехову чрезвычайно удобно. Можно восхвалить интеллигенцию, можно осмеять ее, осудить. «Чайку» зажарить. Чучело – на тряпку. Возлюбленный наш гений, вершина мировой драматургии – сами слова пустеют, как сдутые шары, когда думаешь о Чехове.

А сколько у Чехова женщин! Полные корзины ролей на все вкусы, кроме разве что блудниц-негоцианток, близко ему знакомых с тринадцатилетнего возраста. Расставаясь с невинностью в таганрогском борделе, он стал – кем? Доктором, очеркистом, фельетонистом, драматургом? Мы можем фантазировать в меру своего вкуса и культурологических пристрастий. Спросить не у кого, и даже письма брату – чудесная основа большинства недоразумений – не делают факт правдой.

Репетировать. Доходчиво пояснил Эфрос, что «из «святого колодца памяти» хорошо черпать писателю. Режиссеру тоже нужен этот колодец, но еще ему нужно каждое утро выходить на работу и вбивать голой рукой гвозди».

Если ваш голый зад в меду и вы сели в муравейник, дальше понятно? Или брылястые пылкие подмосковные голуби, нажравшие себе точный взгляд на тучных помойках эпохи, увидели, что вы идете с кулечком, – вам надо пригнуться и быстро уползти, или голуби сыграют с вами в муравьев. Одноактная пьеса, хоррор. Примерно такова режиссура. Вы сила, ум, даже честь и совесть, а человек маленького роста на вечере вашей памяти говорит очень доверительно: ну, он всегда разыгрывал такого, знаете, парня с окраины…

* * *

О. Н. пострадал от мемуаристов не меньше других гениев. Одна клятва на крови чего стоит. Окаменели глянцевые клише. Они мешают разговаривать с моими современниками.

Я чувствую разницу между клятвой и памяткой. Вы тоже чувствуете?

Клятвы на крови не было. Театр начинается с вешалки Корша. Дарвин не выводил человека из обезьяны. Каплю раба Чехов не выдавливал. Осенью 1993 года в Москве не было красно-коричневого мятежа депутатов. Горбачев не разваливал СССР. Ефремов не был свой парень, незадачливый форточник с Воркуты, простак из арбатской коммуналки. Не за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Коммунизм не сумма советской власти и электрификации всей страны (Ленин). Пока хватит.

И с «вешалкой», и с «системой Станиславского», и с «каплей раба» мы встречаемся на каждом медиашагу. Ошибки регулярно становятся мифами, а мифы бронзовеют и лезут в историю на роль фактов, событий и даже явлений. Дни рождения (1 октября 1927 года) и кончины (24 мая 2000 года) Олега Ефремова всегда вызывают всплеск медийного внимания. Чем дальше, тем больше журналисты переписывают друг у друга сюжеты, приводящие ко все большему искажению образа. Истину здесь не найти, но можно хотя бы избежать пошлости.

Олег Николаевич считал пошлостью, в частности, повторение. Путь к штампу – повтор. Повторяться пошло в любом деле. Чехов, его любимый исторический двойник, тоже ненавидел пошлость. Им обоим, Чехову и Ефремову, сейчас было бы не выжить: время возвело то, что они оба считали пошлостью, в ранг роскоши. В том и трагедия. Поэтому они оба задохнулись. И Чехов, и Ефремов страдали заболеваниями дыхательных путей. В мире пошлости им было нечем дышать.

В школьной презентации по Ефремову – видимо, хорошая училка задала на дом – а все впаяно в Интернет, как муха в янтарь – никак не выдрать – боекомплект перейдет – абсолютно беззаконно – в историю судьбы. А цитируемый направо и налево мемуарист однажды обиделся на Ефремова. И талантливо наврал, и правдоподобие заливает глаза, как самогон. О, точно. В истории работают самогонщики.

Многого не было из того, что кажется былым. Например, простого парня с окраины Олега – не было. А говорят. Бесчисленных романов с актрисами – не было. А говорят. МХАТ? О. Н. его сначала спас, потом удвоил. А говорят и пишут раскол, раздел или, помягче, разделение. Был один, стало два, откуда же закрыт или уничтожен?

Оторвитесь от наладонных экранчиков – посидим у большого советского экрана. Он затонул, как Атлантида, вместе с магами-гигантами, легендами, или только притоплен? Надо понять.

– Слово правда частотно в лексиконе ваших мемуаристов, а люди все разные. Чем больше говорят о правде, – а она у каждого своя, – тем меньше я, советская женщина, верю. Вы с Константином Сергеевичем говорили о правде и жизни человеческого духа. Теперь ваши могилы соседствуют. Хочу понять смысл этого соседства, объяснить другим, особенно молодым людям. Для разных поколений – разные Ефремовы. Вы породили большой клан.

– Мы с Константином Сергеевичем – звучит. Большая честь.

– Бывают мемуаристы, как пионеры, грызущие свою халву учиться, учиться, учиться: им и во рту сладко, и научились, и даже сочинили анекдот: «Владимир Ильич, а зачем учиться три раза? А я ручку расписывал!» И все смеются, поскольку бронзовый кумир опять повержен – ну как приятно. Так и фраза Чехова, что Станиславский сгубил его пьесу, обваливает столько славных книжных полок, что впору признать Чехова слабоумным, лишь бы уцелели образы: пьесы и Станиславского.

– Не будем их осуждать. Я ведь тоже перед уходом хотел заново поставить «Вишневый сад», но передумал. Опять не поймут.

– Я вспоминаю, как на вечере к 120-летию со дня рождения Станиславского в 1983 году вы с коллегами – а там Евстигнеев, Смоктуновский, Баталов, Богатырев, Мирошниченко…

– …и Ангелина Степанова, и Марк Прудкин – из великих стариков Художественного театра.

– …все по очереди читаете письма Константина Сергеевича залу, который знает его письма не понаслышке, но вы им что-то еще говорите, убеждаете… В чем? Вы говорите в начале: прислушайтесь к Станиславскому. Мы находим там ответы на все вопросы. Любой начитанный человек в СССР тут же слышит анекдотом: на все вопросы отвечает Ленин. Это финал поэмы Вознесенского, который сам лично как бы символ оттепельных стихочтений в Политехническом музее вместе с Беллой и Женей. Идет дошлифовка мифа о Ленине: