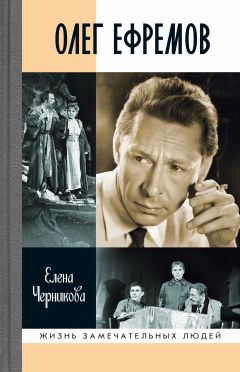

Читать книгу "Олег Ефремов"

Автор книги: Елена Черникова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Вы помните, что фильм начинается дымовой завесой из кружев на рукавах, танцуют дамы в бальных платьях, чуть не с кринолином, а голос за кадром вещает о галантном веке, когда плащ и шпага – и так далее.

– О да, и на пол летят сигнальные платочки, перчатки, а влюбленные переговариваются знаками своего легендарного века, в кошельках звенят монеты, а картинные дуэлянты неспешно раздают выпады, словно извиняясь перед соперником, что вынуждены нанести ему смертельный ущерб.

– Один из лучших способов спрятать правду – объявить ее во всеуслышание. Из природной деликатности Эфрос не смог сказать таганским куклам все, что о них думает, и кукольная правда убила его. А он любил артистов и понимал: «День, когда вечером идет “Ромео и Джульетта”, для меня мучителен. Потому что я знаю, сколько крови он будет стоить актерам. Кто не играл Шекспира, тот, возможно, этого не поймет».

– Режиссер подсказывает стихи влюбленным, лишенным дара слова. «Сирано» в 2000-м – завещание. Нужен наследник.

– Режиссер – влюбленный диктатор. Станиславский учил актеров не показывать, а быть; зал следит за героями, а кто будет сопереживать актеру? Я с самого первого курса хотел сказать всем, что ансамбль необходим жизненно. Одна девушка думала, что я начетчик, идейный комсомолец, и мой коллективизм – советская коммуна на сцене. А я сразу понял, что артиста надо беречь. Станиславский учил беречь личность. Его вершинная мысль, мечта, идеал – жизнь человеческого духа на сцене – достижима только через живую личность актера. Ей больше неоткуда прийти.

– Тем более когда актера, как говорит другая девушка, нет и быть не может. Правильно, Олег Николаевич? Он растворяется – и вечный поиск себя обеспечен. О вашем приходе во МХАТ в 1970 году Ирина Мирошниченко, намеренно путая следы, вспоминала в XXI веке: «Ефремов пришел со свежими силами, с желанием оживить театр, сделать его современным, смелым, новым, прогрессивным. Конечно, “не нарушая традиций”. Труппа понимала, что вперед с ним пойдут не все, и мы проходили разные этапы – и деление, и трудные минуты, когда Ефремова хотели свергнуть, умаляя его достоинства и имея в виду только недуги и недостатки, которые есть у каждого человека. И тем не менее целая команда пошла за ним, потому что это был наш Ефремов. Ефремов, который ненавидел премьерство, который говорил нам: вы команда, между вами не может быть зависти или ревности. Ефремов, который хотел других отношений в театре, хотел командного духа, единомыслия. Он жил этим, поэтому и прожил так мало – всю свою жизнь он вложил в театр».

– Хорошо сказано: вперед, но не нарушая традиций (смеется).

– Актеров, говорят, вы знали по именам. Всю труппу. Актер есть? Он видимо-невидимая сила, но он есть?

– Актер всегда в поиске: каков я? Где я себя вчера оставил? Пойду посмотрюсь в зеркало. Один мой друг прибыл на похороны своей матери. Он любил мать и страдал искренне. В квартире, где шли приготовления, были забраны черным зеркала, но в коридоре у верхнего края рамы чуть соскользнул траурный креп, и мой друг увидел себя в зеркале – чуть-чуть. В этот краткий миг он успел подумать: как я выгляжу, как у меня с лицом, достаточно ли… Только я им не говорил прямо, и вы не говорите. А, например, Андрей М. говорил студентам с порога, на первом курсе Школы-студии МХАТ: «Девочки, вы погуляйте, а мальчики останьтесь, надо поговорить». Девочки выходили, а педагог огорошивал: «Запомните – вы никогда не будете мужчинами. В вас не будет стержня. Вы утратите личность. У вас будет неудачная личная жизнь. Хотя, конечно, публика будет рукоплескать и требовать автографов. И я пойму вас, если вы сейчас же встанете и пойдете писать заявления об отчислении».

– И тогда режиссер, пропитанный ужасом Кристиана, вечного красавчика, лишенного слов, которому осталось жить полчаса, – тогда режиссер Сирано снимает кружева, садится за режиссерский столик и опять говорит им слова, подсказывает, что надо говорить, чтобы выжить. Вы говорили актерам в марте 2000 года, когда репетировали дома, в вашей квартире на Тверской, что с «Сирано де Бержераком» всегда есть опасность тюза, то есть спектакля для детей и подростков.

– Но Кристиана убьют. И Сирано убьют. Всё серьезно. И как сказать взрослым людям, что мы играем не трагедию вообще, а трагедию режиссера, и его зовут Олег Николаевич Ефремов? Я не мог им сказать об этом ни слова. Полина Медведева, кажется, понимала. Она репетировала Роксану и стремилась понять, что же мы играем и кому. Она единственная понимала, что в девяностые пришлось задуматься на тему кому – в абсолютно ином ключе, нежели в советское время.

– В записях репетиций не раз сквозит, что это самая важная для вас пьеса «о духовном совершенстве. О каком-то крайнем, высшем проявлении человеческого духа. Может быть такое или нет? Я мучаюсь этим обстоятельством. Я не боюсь, я ничего не боюсь… Вплоть до того, что… я в жутком положении нахожусь. И болезнь моя не для моего характера. Дыхание связано с движением. А когда движение сбивает дыхание, очень тяжело». И тогда, словно утешая вас, актриса, репетирующая Роксану, говорит вам: «Почему вы все время говорите, что это тюзовская пьеса? Мы сыграем». Полина Медведева на репетиции сказала потрясающую, невероятную вещь, которую в ту пору еле-еле научились понимать деятели искусства и медийщики.

– О новых русских? Да, я заметил, что она думала о вариантах пролога: если мы играем Сирано-поэта – один пролог. Если для новых русских – другой. Если о том, что мы артисты – третий. Любовь вообще? Без конкретики? То ли на коммунальной кухне, то ли в роскоши. Невозможно сыграть любовь вообще.

– В марте 2000 года умная красивая актриса, назначенная на роль Роксаны в бессмертной пьесе Ростана, которую все пытаются запутать в романтических кружевах, сказала страшную вещь – правду. Она, Полина Медведева, герой. А вы ей на той же репетиции говорите: боюсь, что это неосуществимо.

– На другой день мы договорились. Что спектакль о любви. И что любовь это не секс. Пришел Скорик, стали говорить о музыке для спектакля, энергетике… Николай принес одиннадцать музыкальных номеров.

– Он записал эту сцену: «Для спектакля я отобрал двенадцать музыкальных номеров, чтобы Олег Николаевич мог выбрать один из них для финальной сцены в монастыре. Мы остались в зале. Я включаю один фрагмент, второй, третий… Вдруг он говорит: “Слушай, что ты меня мучаешь? Ты же все равно в этом разбираешься лучше меня”. Я говорю: “Олег Николаевич, давайте все-таки дослушаем”. И вот девятая песня, слова к которой, как некоторые считают, принадлежат прототипу героя. Я уже думал остановить запись, как вдруг мне на руку легла невесомая, почти несуществующая ладонь Ефремова: “Нет-нет, пусть продолжает”. Я хотел спросить, подходит ли музыка, и вдруг – единственный раз в жизни – увидел, как по небритым щекам Ефремова – он тогда уже брился не каждый день – текут слезы: “Пусть этот номер обязательно будет в спектакле”. Больше он в этот зал не возвращался». Скорик мне рассказал, как потом, когда вам стало хуже, а вопрос так и повис нерешенным, он позвонил вам и спросил наконец, о чем же спектакль. О чем ваш «Сирано де Бержерак»?

– Я ему ответил.

– Я знаю.

Театр наизнанку

Моя книга не имеет ни начала, ни конца. Середины тоже нет. Можно читать с любой страницы, это я нарочно так сделала. Все равно где огласить указ «О лицедействе». Но необходимо: текст свежий. Священник, наш современник, пишет:

«Всем христианам известно традиционно негативное отношение Церкви к театру. В настоящее время многие люди искусства заявляют о своем непонимании этой позиции и обвиняют Православие в обскурантизме. Действительно, с самого начала христианская Церковь относилась к театру резко отрицательно. Она приравнивала актера к гладиатору, содержателю публичного дома и скульптору, изображавшему идолов.

Причина такого рода критики была связана – наряду с обличением феномена лицедейства – с резким упадком самого театрального жанра того времени, жестокостью его зрелищ и безнравственным поведением актеров на сцене. Дело в том, что бои гладиаторов и львиные травли смертников также происходили в театре и перемежались с непристойными мимодрамами актеров, заполнявших паузы. Такой театр, несомненно, служил растлению добрых нравов и вызывал законное недовольство Церкви.

Появление драматургии Шекспира, Островского и Чехова, режиссерской школы Станиславского, таких исполнителей, как Алла Константиновна Тарасова и Иннокентий Михайлович Смоктуновский, представляло собой качественно новое явление в театральном мире. При Советской власти, особенно в так называемые “застойные” годы такой театр, по существу, часто противостоял идеологическому официозу и был своего рода духовным центром для многих нецерковных людей, подспудно не принимавших коммунизм.

Однако и в этом театре остается проблема лицедейства, то есть феномен перевоплощения (раздвоения личности) актера и неизбежная страстность в игре, не принимаемые Церковью. Вхождение в образ того или иного героя делает исполнителя не тем, кто он есть на самом деле, и эта расщепленность в конечном итоге отрицательнейшим образом сказывается на его психике, ибо все мы призваны Богом жить не по лжи. Сюжет же пьесы, пусть и построенный на реальных фактах, всегда является некоей формой неправды по отношению к играющему в ней актеру.

Кроме того, входя в тот или иной образ, актер уже и в жизни подчас долго не может выйти из него. Это также усиливает внутренний духовный разлад в силу утверждения в его душе коллективной и противоречивой до антагонизма (ведь актер играет самые разные, подчас диаметрально различные роли) личности, противной замыслу Бога о человеке как носителе неповторимой индивидуальности. В свою очередь, талант, реализуемый в игре, активно способствует росту тщеславия и гордыни актера. Следствие всего этого – неминуемое удаление от Христа, Который, как Истина, не терпит разъедающей себя горделивой двойственности.

Сегодня театр, увы, опять все больше и больше напоминает римский. Пошлые, развратные пьесы с противоестественным уклоном заполоняют сцену. Театр снова подвергается деградации, и знамением этого стали объявления, которые чья-то недрогнувшая рука расклеила летом по Москве: “Концептуальный театр ПОЛ-сатиры имени св. Эроса устраивает спектакль-буффонаду по произведению Льюиса Кэрролла ‘Алиса в стране чудес’ с обнаженными и разукрашенными краской молодыми актерами. Можно свободно фотографировать”.

Становится предельно ясным, какие театры – и за что – святитель Иоанн Златоуст называл “жилищами сатаны, позорищами бесстыдства и гимназиями распутства”»[11]11

Ходанов М. Вернемся ли мы к Богу? https://lib.pravmir.ru/library/book/1477

[Закрыть].

– Видите, как живуч этот подход? Театр? Хоронить за оградой. Перевоплощение? Шизофрения. Режиссер? Динамический триггер безумств и безумия. Книга об актере не может кончиться. Ее можно прекратить, но высказывание об актерстве бесконечно.

– Ваш современник-священник не прав. Во-первых, по Станиславскому, составная часть режиссуры – быть педагогом. Показать путь к свободе. Потому что чем правильнее ты понимаешь систему Станиславского, тем свободнее от нее становишься.

– Несостоявшийся спектакль, невыпущенный фильм, непроданная книга – неспетая песня вспоминается с болью? А бывает, выясняется: нет худа без добра? Простое отношение: чем больше, тем лучше. На том стояла плановая экономика: больше чугуна и т. д. У меня знакомый работал на кладбище парторгом: там тоже был план, соцобязательства и даже встречный план. Вас, Олег Николаевич, посещало чувство не то, не то – или, говоря по-ленински, лучше меньше да лучше?

– К счастью, не все просты. Например, Антон Павлович Чехов, сторонник меньшего как лучшего (знаменитый тезис о рассказе с ладонь), правильно цитировал и Микеланджело, и Родена (об отсечении лишнего). Но самого Чехова переврали. Он понимал, что для извлечения лица из мрамора нужна отвага «удалить из этого куска то, что не есть лицо» (1897, в письме), а ему навязали каплю раба, которую он никогда не выдавливал. Вы понимаете, зачем я столько лет читал и ставил Чехова? «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную… не верю даже когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр». Это слова Чехова. Но ему навесили ярлык настоящего интеллигента. И даже его героям. Но вопрос об интеллигенции в России занял бы всю книгу.

Из письма (24 августа 1903 года) жены, которая менее чем год спустя уже стала вдовой, несет скуловоротной фальшью. Адресовано Леопольду Сулержицкому:

«Я все еще благодушествую в Ялте, хотя все товарищи работают с 5 августа, и мне немножко совестно, а вместе с тем так трудно уехать от Антона Павловича, с каждым разом труднее. Он чувствует себя хорошо это время, работает теперь усидчиво над пьесой, и не хочется его тревожить. Мы здесь с 8-го июля, а июнь и кусок мая мы отлично провели в деревне по Брянской ж. д. в имении знакомых, Якунчиковых[12]12

М. Ф. Якунчикова – знакомая Чехова; на ее даче под Наро-Фоминском А. П. Чехов и О. Л. Книппер-Чехова жили весной – летом 1903 года. «Здесь река, много мест для прогулок, есть старая часовня. Много рыбы», – писал А. П. Чехов сестре (Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 20. С. 103).

[Закрыть]. У нас там был флигель на высоком берегу реки; кругом сосны, лес, воздух чудесный, и я упивалась ароматом зелени, цветов, майской травы, земли. Хорошо там было. Ведь лето прошлого года я прохворала и не видела его совсем, так что я как ребенок радовалась каждой травке. Здесь красиво, хорошо, но не то. Очень все сияет, все по-праздничному, все определенно, и эта красота вечная порой давит меня, и я перестаю ее чувствовать. Вы это поймете, наверное. Встаю я рано, в 6 часов, и хожу в Ялту купаться. По утрам вода чистая, народу нет, и я плаваю с аппетитом. Перечитывала “Войну и мир” и наслаждалась».

Как Ольга Леонардовна вошла в роль! Даже в письмо, содержащее травку и плавание «с аппетитом», втыкает: не то. Модное словцо. Вздох такой. Интеллигентская хворь: не то, не то. А наслаждение «Войной и миром» – после плавания с аппетитом – вызывает у меня чувство, близкое к ненависти. Впрочем, ее муж знал на что шел.

Пробрасывая всю систему доказательств – и даже не формулируя теоремы, – замечу в скобках, что в идею советского МХАТ была заложена мощная база из тонкой фальши, прямой лжи, вульгарного кокетства – и когда наступит 1987 год с его разделением, я вдруг замру в потрясении: почему Ефремов целых семнадцать лет, с 1970-го по 1987-й, терпел все это? Сколько же здоровья у человека, сколько ответственности, сколько любви, милосердия, альтруизма, чтобы выдержать дух, закачанный в вентиляцию еще пловчихами с аппетитом…

Ефремов, будто чувствуя, что апофатическим методом – не то, не то, индуистское нети-нети – не постичь Станиславского и актерам не передать, всю жизнь работал катафатически: утверждая и созидая. Это труднее в миллион раз: внушать коллегам по театру и через театр своим современникам по СССР, что делать и что есть правда. Катафатическое и апофатическое – понятия богословские, в нашем контексте вроде бы неуместные. Но нет, еще как уместные: однажды в студеную советскую пору выражение система Станиславского превратилось в учение Станиславского, и в вечной верности учению стали клясться с истовостью религиозной. Говорить неодобрительно о МХАТ – синониме учения – стало нельзя. Опасно. Причем в зрелом ХХ веке опасно в прямом смысле слова.

Скорик: «О. Н. действительно, всерьез, с ответственностью задумывался над судьбами мирового театра». Вообразить подобную ответственность трудно. Объем вопроса – не меньше чем быть или не быть, но луч зрения исходит из России ХХ века. Платформа переместилась, и зритель в зале уже сидит в креслах. При Шекспире зрители в основном стояли. Драматургу приходилось быть современным: динамичным, как в боевике. Чтобы публика выдержала и не разбежалась.

Но если публика уже и постояла, и посидела, то теперь надо побегать: иммерсивное шоу. Включаем публику в спектакль и хватаем во тьме за ноги, чтобы было как в пещере неожиданностей. Дело идет к перемене мест: актеров в зал, а зал на сцену. Остается один вопрос, но ввиду размаха и крутизны всего уже несущественный: кто платит за билет.

* * *

Театралы-зрители всея Руси в XXI веке мощно вернулись в залы, но довольно пестрою толпой, разделенной социальными ширмами. В «Современнике» идет «Амстердам» с Михаилом Ефремовым по цене за билет в партер в ползарплаты провинциального учителя. Но по Москве сотни театров и театриков, где вкусить искусства можно и задешево. Потребности целевые; вкус – малоупотребительное слово, публика хочет стори. Story – мать родная. Так учат на медиакурсах. Так нынче носят. У режиссера Z на сцене групповой грех. Трудно даже представить, какого глубинного перевоплощения требует данная акция. Каких высот человеческого духа. Хотя как знать, всё у всех по-разному.

В условиях не просто продюсерского театра, а продюсерской жизни, свадеб и даже смерти – рассказывать о человеке трех нецифровых, горячих, контактных эпох почти смешно. Кому он нужен? В чем было величие идеи режиссерского театра, если дело кончилось продюсерским? Зачем режиссер, если он тиран и диктатор, а вообще-то актер тут главный, и давайте не будем забывать, ни чьих плечах и так далее. Зачем был СССР, если его нет? Стало модно, а что именно модно? Гагарин? Пионерский галстук? Кухарка в экстазе хамодержавия?[13]13

По слухам, неологизм самого Станиславского. Возможно.

[Закрыть]

Любая великая идея, выходя в тираж, теряет энергию и даже смысл, но особенно быстро – на губах ближайших последователей (зная динамику этой общечеловеческой болезни, доктор Булгаков дает Пилату почитать пергамент с конспектами Левия Матвея, чтобы читатель понял, как далек устный исходник от того, что записал своей рукой любящий ученик: смерти нет… сладкие весенние баккуроты).

Похожая история – с учением Станиславского: сам играл, ставил, реформировал, а потом сам записал свои мысли в книги. После практики подвел теорию. Но изучают-то его в обратной последовательности, упрощая для педагогических надобностей. От системы, или метода, или «системы» – полупрозрачные ножки да рожки. Плюс взаимные упреки последователей да репрессии: ты не так понимаешь! Нет, это ты не так понимаешь! Об уходе от творческой сути системы Станиславского встревожился еще Немирович-Данченко. Ввиду простоты, прущей снизу, в игре – штампы. В. Я. Виленкин говорил, что Владимир Иванович спасал учение от упрощения – потому и создал Школу-студию (1943).

Сегодня в профильном журнале все наследие Станиславского плотно, по-журналистски емко утрамбовано в понятие эмпатии. Это была эмпатия, понятно? А нынешняя иммерсивность, то есть когда зрителя вытащили на сцену, в дом, уже не предмет культа – дело житейское. (Предполагаю, что следующий мах маятника неизбежен.) Как говорит легендарный режиссер Ричард Шехнер о 50-летии своего легендарного спектакля «Дионис-69», «не все люди, которые работали по Брехту, работали с дистанцией. Не весь реализм эмпатичен, не весь иммерсивный театр иммерсивен». Трагично быть вечно современным? Или комично? Нелепо.

В девяностые публика, освобожденная от идеологии с помощью закона «О СМИ», потекла в прямой эфир ТВ и радио задать вопрос. В конце ХХ века массовый Интернет стал силой. Авторствование физически перестало быть уникальной привилегией профессионалов. Появились профессиональные непрофессионалы: блогеры. Точно то же в тренде в театре: публике понемногу разрешают поиграть. Она заиграется, особенно когда смекнет, что за билеты платит именно она, публика. Собственно, остались крыша, стены, касса, билетеры… да и пресловутая вешалка. Одним словом, инфраструктура. Пока она есть, и театр есть. Ленин, чуть не отменивший в России балет, поскольку кино важнее, а балет чудовищно буржуазен и не вполне приличен, задержал (уговорили), сам того не желая, разрушение театра: пока на сцене Большого танцуют «Лебединое озеро», над фронтоном скачет квадрига Аполлона.

Я уже говорила, что в «Современнике» по сей день служит актриса из первого, легендарного состава «Вечно живых» (1956) Елена Юрьевна Миллиоти. Мы с ней говорили (январь 2020-го), а О. Н. ощутимо присутствовал:

«Однажды на курс наш приходит Олег Николаевич Ефремов. И говорит: хочу обратиться к вам, так как вы – первый курс. Старшие курсы так уже не отнесутся, как отнесетесь вы. Я вообще ваш курс люблю, я смотрел показы. Хочу просить вас о помощи. У нас есть студия молодых артистов, мы делаем спектакль, который должны показать ночью, потому что другого времени у артистов нет. Мы делаем “Вечно живые” Розова. До выпуска остался месяц. Я хочу, чтобы вы помогли сценически выпустить спектакль: монтировщиками (рабочими сцены), костюмерами (потому что мы никого не можем нанять), реквизиторами… ну, и в остальном. У кого есть желание, пожалуйста, вы это обдумайте и можете сегодня вечером приходить.

Ну, надо сказать, у нас кто-то не мог, но девчонки все в основном пришли. Было, во-первых, ужасно интересно, во-вторых, там была атмосфера домашняя. Рафа Хозак, например, музыку писал, всегда с термосом приходил. Ну и мы тоже пытались организовать какой-то чай. Славка Невинный искал шумы. Нам принесли из МХАТ, организовали ящички, а на них натянуто… в складку, как же это называется… крафт! картон тоненький, складка, потом следующая складка, потом еще… и складка из-под складки выходит, и когда вы держите эту дурынду и по ней бьете, получается шум шагов. У нас в театре была бригада, делали шаги. Получалось, что за сценой шагают, уходят на фронт… Р-раз, р-раз!.. Он, конечно, фанатик. Он требовал – на ма-а-а-аленькой сцене, студенческой, Господи Боже мой, он требовал мгновенных перестановок, а там перестановки какие: квартира Бородиных, рояль, шкаф, стол, еще что-то такое… Р-рынь! Быстро переделаться на эвакуацию! Ё-мое, Фролов у меня сорвал спину там, потому что кто-то, Женька Лазарев, что ли, должен был с ним тащить рояль и не пришел. И Фролов втащил рояль, чтобы он на сцене не остался, и стоял так с ним, держал. Потом подбежали ребята, но спину он все-таки сорвал».

Это Елена Миллиоти вспоминала о 1956-м, о подготовке «Вечно живых». А вот запись репетиции «Сирано де Бержерака» 18 февраля 2000 года. В ней проступает та же кровь: как и зачем театр. Всё сначала. Вопросы не сняты, актер Х материалистично говорит об охоте. Ефремов подшучивает, выставляет мамонта протомоделью для протохудожника. Но мне кажется, разговор уже пустой, не о чем говорить, если до седин и морщин человек верит в мамонта больше, чем в любого бога.

«Ефремов. Мой пессимизм с утра спишем на мои трудности, как говорят (Гвоздицкому). Если хочешь курить, кури, и дай мне сигарету. (Просит пепельницу) Галя (домработница) всем хороша, но у нее ничего не найдешь. Что такое актерское искусство, даже театр? Это же очень древнее. Начинается с Дионисийских игр. Но думаю, что это было раньше.

С. Потребность человеческая.

Ефремов. Да. Поймали мамонта, прикончили, потом изображение давали. Зачем-то это было им надо. У животных же нет.

Х. Брачные игры. Но это физиологическое. Тут момент заговора, мистический. Заговаривали рисунок.

Ефремов. Для чего рисовали?

Х. Чтобы была удачная охота.

Ефремов. Для этого?»

В общем, можно сойти с ума. О. Н. более полувека пытается сообщить актерам, зачем и что. Если бы надо мной так же витал дух мамонта, побудившего человека к творчеству, надо было бы пойти и наконец завалить это беспардонное животное, чтоб не совалось в учебники. Но – неверно перетрактованный Дарвин так и лезет на авансцену. Хотя сам ученый ни в чем не виноват. В дарвинизме виноваты Маркс и Энгельс.

* * *

Ефремов учился в Школе-студии МХАТ (1945–1949), когда в воздухе учебного пространства гудело: очистить систему Станиславского максимально! Пройдет более сорока лет, и даже после разделения Театра в 1987 году каждый из руководителей (Ефремов в Камергерском, Доронина на Тверском) даст по несколько интервью газетам, что именно в его/ее театре (ходила глупая шутка: мужском или женском) будут верны заветам Станиславского. Язык верности заветам народ понимал хорошо: то есть как заветам Ленина верны, так и тут, по аналогии.

Критики Станиславского порой берут слово система в кавычки. Он сам писал ее с кавычками: «Одна из главных задач, преследуемых системой, заключается в естественном возбуждении творчества органической природы с ее подсознанием». В журнале «Театр» мне попалось оглушительное выражение «репрессивная система Станиславского». Даже так. Поклонники пишут система Станиславского без кавычек – особенно если для студентов. Им кавычки – лишние мысли. А зачем! Но система в кавычках встречается – вот так – «система» Станиславского – в фундаментальном трехтомнике О. А. Радищевой «Станиславский и Немирович-Данченко. История театральных отношений». Любя МХАТ и его основателей всем сердцем и создав титаническое документальное исследование внутренних связей между главными людьми Театра, она на протяжении всех томов пишет с кавычками: «система». Сколько копий сломано! Всемирно прославленная Элеонора Дузе, итальянская актриса, сказала Станиславскому в Нью-Йорке, в ноябре 1923 года, что «выше ничего не знает, что это не театр, а церковь, что мы единственная труппа в мире».

Нарочно заостряю внимание на кавычках, на похвалах и проклятьях «системе» – деталях, которые читателю, возможно, кажутся несущественными (а детали всегда существенны): надо проиллюстрировать нервы и тонкости театральной субстанции. В данном романе все на нюансах, от малейшего колебания которых немедля качаются чьи-либо персональные или групповые основы. Никому из посторонних никогда не понять, что такое театр внутри и каково бремя служения: будем исходить из данного тезиса. Из презумпции непонимания театра посторонними.

Прошу простить и запомнить эти слова: презумпция непонимания. Никто не знает театра, кроме самого театра, да и сам он меняется ежесекундно. Похожая неприятность – с историей вообще, с биографиями в частности. Но ах-как-хочется-знать как было. Единочувствия хочется, слияния, хора.

«Автобиография» написана на бумажке. Оригинал хранится в Музее МХАТ, в архиве О. Н. Ефремова. Архив собран и годами был храним и автором, и его отцом – Николаем Ивановичем, пожизненной няней своему сыну. После кончины О. Н. его архив перешел в музей. Помогла его помощница. Часть библиотеки уехала на дачу, часть книг тоже в музее. Книг было много: О. Н. читал непрерывно. Он знал невместимое уму количество текстов. Он с детства умел учиться. Никогда, судя по книгам, которые стояли и лежали везде дома и на работе, не оставлял возможности узнать что-нибудь еще.

Автобиографий Ефремов понаписал много. Я говорю лишь о кадровых документах. Листок по учету или выездное дело, где ни один гражданин, дороживший головой, не смел ошибиться в деталях – хотя многие, ошибившись или забыв, спасались. Но – риск. Неизвестно, что страшнее: ошибиться или попасться на ошибке. Я прочитала все автобиографии Олега Николаевича и видела по почерку, как быстро, с первой строчки надоел ему этот жанр. «Жизнь моя ничем особенным не примечательна». Надо же было так начать! Назвать жизнь непримечательной – с его бешеным самолюбием и лидерским талантом. С годик подумав, я поняла, что в переводе фраза о непримечательности означает пока так, но будет иначе.

У него несколько почерков, и все они красноречивы. Написав первые два десятка занудных текстов «родился-учился-женился», он к какой-нибудь тридцатой автобиографии уже даже строку не держит: она опускается, словно поджимая хвостик. Бодрая поначалу, она виснет иногда, как мокрый ус, и уже видно, как достала эта тягомотина автора. К списку добавляются ордена, медали, депутатства, однажды уходит из упоминания мать, у детей кроме возраста появляются социальные параметры, но как же далека песня с кадровыми куплетами от живой жизни – тем более от человеческого духа на сцене!

«…В 1977 году награжден вторым Орденом Трудового Красного Знамени.

Четырежды избирался депутатом Московского Совета.

Вице-президент ассоциации театральных деятелей СОД'а.

Член Президиума Художественного Совета Министерства культуры СССР.

Женат на Заслуженной артистке РСФСР Покровской Алле Борисовне, актрисе театра “Современник”. Имею двух детей: дочь Анастасию Олеговну, рождения 9 ноября 1957 года, и сына Михаила Олеговича, рождения 10 ноября 1963 г. Отец Ефремов Николай Иванович, рождения 1896 года, пенсионер.

24 мая 1980 г.».

Режиссер его уровня, заполняющий выездное дело, картинка противоестественная, но условия не обойти. Вкупе с партийной характеристикой (театр подтверждает, что Ефремов коммунист что надо) очередная выездная анкета гражданина, объездившего полсвета, малопонятна молодежи. Я уже пробовала объяснить, что на выезд из СССР надо было заполнить бумаги. Не только на въезд в любую тьмутаракань, но и на выезд из дома. Не понимают: зачем партийная характеристика с творческим абзацем (про достижения), если народный артист СССР едет в Болгарию или Францию по служебным делам? Собственно, тут и загвоздка. Чтобы понять, с чем кто когда боролся, надо как минимум это вообразить как действительно былое, бывшее в реальности. И что с этим люди жили.

Случались у граждан и курьезы. Юная Фаина Раневская, говорят, пыталась написать автобиографию. Честная девушка. С учетом требований времени – надо было прибедниться. Дочерью миллионера быть нехорошо. Она и начала: я – дочь небогатого нефтепромышленника… Тут перо автобиографа и застряло. С небогатым таганрогским нефтепромышленником по фамилии Фельдман ее чувство юмора не справилось.

Ефремову было легче: о своем социальном происхождении он писал из служащих (канцелярский синоним интеллигенции, в том числе технической). Родители Анна Дмитриевна и Николай Иванович вопросов у кадровых органов не вызывали. Олег Николаевич по мере поступления вписывал в очередные версии автобиографии жен и детей. Жен официальных две (Лидия Толмачева и Алла Покровская), одна незарегистрированная, но со свадьбой (Ирина Мазурук), детей – двое.

За строчками анкет оставалось слишком много пустот, до сих пор дающих простор для толкований. Для кого-то Олег Николаевич – гений и созидатель, для кого-то – бабник и разрушитель Театра. В телепрограмме А. М. Смелянского «Мхатчики», в одном из выпусков, аккуратно названном «Четвертая работа», описаны некие «состояния» О. Н. – иначе говоря, отношения с aqua vitae. В отсутствие героя многие мемуаристы позволили себе. Позволили мягко, с сочувствием и пониманием. Как говорится, есть друзья, при которых и врагов не надо.

Образов Ефремова столько же, сколько наговорили его друзья и недруги. Одна сплетня про бесконечные романы с артистками чего стоит. Кстати, основой жанра жизнеописания еще с античности стала именно сплетня, слушок. Слухи, на моральный вкус обывателя, звучат плохо, вроде вранья. А факты – уважаемы, их вслед за Воландом (вообще-то он черт) почитают как самую упрямую в мире вещь. А в медиа и вовсе договорились, что есть пресса факта и пресса мнений. То есть как бы две прессы. Чушь, дорогие товарищи! Слухи и сплетни со временем уже не отличаются от твердых фактов. Между ними нет границы. Эффект кучи. Помните ехидный вопрос от логики с математикой: на которой песчинке разрозненные песчинки становятся кучей? Так же солидна и крепка конструкция «факт и мнение»: нет границы. «На границе тучи ходят хмуро…»