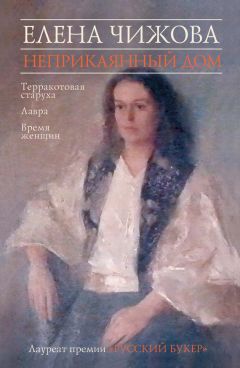

Текст книги "Неприкаянный дом (сборник)"

Автор книги: Елена Чижова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]

Яна стояла рядом, прислушиваясь.

«А вы, – он спросил, – если бы… меня?..» – «Да, – я ответила, – я бы все сделала. Что бы ни случилось, я бы вам помогла». – «Хорошо, – он сказал ровным голосом. – Это я запомню. Теперь отдыхайте. Спокойной ночи».

«Все ясно: твои сапоги текут, – она сует руку, озабоченно щупает мокрые стельки. – Что – всё? Что бы ты такое сделала?» – Яна – в своем репертуаре: сразу обо всем.

«Завтра. Заеду и куплю новые, – я поджала ноги. – Мы просто сидели в машине. Все время сидели в машине». Я думала, она спросит: с кем? Но Яна спросила: «И откуда в машине вода?» – «Натекла», – я пожала плечами. «Ясно, – она кивнула. – И что характерно, прямо в сапоги. Кстати, – Яна стояла лицом к плите, варила кофе, – твой Фридрих не объяснил, за что тебя могли схватить? И почему именно тебя? И если есть за что, почему он не дал тебе охрану? Кофе будешь?»

Я покачала головой.

«А зачем я варила?» – она застыла с туркой в руке.

«Знаешь, – обеими руками я держала пьяную голову, – иногда думаю… Почему так бывает: страшно, а я не боюсь? В этом… что-то звериное…» – «Почему звериное?» – «Ну, как там у вас: цепь питания… Это нормально. Глупо бояться нормы». – «Не говори ерунды! – она стукнула кофейной чашкой. – Звери очень боятся. Еще как! Если, конечно, успевают сообразить».

«Вот. А я… Знаешь, мне кажется, я уже не успеваю. Сообразить. А еще… – мой язык заплетался, – как будто все – понарошку. Такая игра. Работаем. Пашем. И Фридрих, и я, и все…» – я терла щеки слабыми пальцами.

«А как бы ты хотела? – Мне показалось, она говорит слишком громко. – Это – капитализм. Чтобы добиться успеха, надо работать как лошадь…» – «Не знаю… Конечно. Но это – что-то другое. Как в компьютере. Разные уровни. У нас играют охранники. На первом уровне всё кажется просто. А потом быстрее и быстрее…»

«Как змейки?» – «Да… А ты откуда знаешь? Ты что, играла?» – «В школе, – она ответила и отвела глаза. – Спонсоры. Подарили две штуки».

Наш разговор случился под утро. Я выпила и очень устала. Иначе я бы прислушалась и пригляделась. Во всяком случае, обратила внимание. Сообразила, что с чем связано. Но я снова все пропустила: уже во второй раз.

Спешила рассказать ей о главном: таможенник обо всем догадался. Раскусил мою схему. Но обещал не мешать. Она слушала серьезно и внимательно. Сидела напротив, кивая головой. Когда я закончила, дернула плечом: «Все ясно. Видит, люди приличные. Хочет войти в долю. Все остальное – лирика», – в отличие от меня, она рассуждала трезво.

«Не знаю… Мне показалось… Все-таки не взял диван…»

«Да потому, что дивана мало. Он что – дурак? Был бы дурак – не пошел бы в таможню. А вообще, не бери в голову. Расскажи своему Фридриху. Пусть решает. Точно не будешь кофе?.. – Яна зевнула. – Подумаешь, прагматик… А что? Нормальное слово. Короче, завтра же купи сапоги».

День-ночь-день-ночь«Стойте!»

Мой водитель прижался к обочине. Не глуша мотора, переспросил: «Здесь?»

Теперь я могла себе их позволить: не сыр, не мясо, не жалкую сторублевую бутылку. Мой поезд миновал эти станции, проскочил на полном ходу.

Стеклянная дверь; витрина, забранная решетками.

Стеклянный, оловянный, деревянный… Но: кованый, жеваный.

Собираясь с духом, я бормотала школьное правило. За порогом стоял охранник, похожий на гору мяса. Гора свела брови на переносице: «Здравствуйте. Проходите, пожалуйста».

Покупателей приказано приветствовать. Приказы он привык выполнять.

Продавщицы, на ходу напяливая радушные улыбки, спешили навстречу. Улыбки маскировали сомнение: покупательница могла оказаться случайной теткой. Просто забрела с улицы, за душой – жеваные рубли.

Я иду вдоль полок, смотрю оловянными глазами.

Справа – осенние, слева – зимние. Финское качество, натуральные подметки. Особое внимание я обращаю на поры, словно сапоги – моя будущая кожа. На дорогой коже поры не должны быть заметны.

«Вы ищете весенние?»

Девушка-продавщица деликатно подходит ближе. Не то помогает, не то караулит.

Я затрудняюсь с ответом. В наше время мы знали только зимние и осенние.

«Да. Весенние», – отвечаю кованым голосом.

В моем случае до осени загадывать глупо. Если Фридрих боится, значит у него есть основания. Я тоже боюсь. Только не смерти, а боли. Боли боится всякое животное.

«Позвольте, я помогу».

Взявшись холеными пальчиками, продавщица стягивает с меня стоптанные. Давно, теперь уже сто лет назад, они лежали в коробке, как в гробике, источая дивный райский запах. Коробка, нарядная, как невеста, стояла на кухонном столе. Изнутри ее выложили белой бумагой, похожей на фату.

Девственные времена кончились…

«Будьте добры, пройдитесь… Не жмет?» – девушка-продавщица интересуется участливо.

Старые сапоги ежатся, как прошлая жизнь. У меня есть деньги, чтобы заплатить за новую. Я иду по ковру, притопываю каблуками. С сапогами – вечная история. Потом они, конечно, разносятся, постепенно…

Цену она называет вполголоса. Я щелкаю металлическими застежками, вынимаю пухлый конверт. В сущности, это смешная цена. За новую жизнь, за красоту, которая спасает мир. Раньше ее мерили слезами младенцев.

«А старые? В коробку?»

Стоптанные сапоги не хоронят в подвенечном уборе.

«В помойку».

Девушка-кассирша пересчитывает купюры. По нынешним временам – целое состояние.

Я иду к машине, стараясь не прихрамывать. Водитель заводит мотор.

День-ночь-день-ночь – мы идем по городу,

день-ночь-день-ночь – по тому же городу.

Пыль-пыль-пыль-пыль – от шагающих сапог.

Наш город захватили прагматики. Откинувшись на заднем сиденье, я оглаживаю кожаные голенища. Я – другое животное. Не то, что остальные. Те, что бредут по захваченному городу в старых стоптанных сапогах.

* * *

В восемь на Парнасе подают ужин. Вечерняя смена идет в столовую. Надо спуститься вниз. Предупредить водителя: на сегодня дела закончены, мы едем вслед за развозкой.

«Ой! А я как раз… Звоню, звоню… – секретарша директора бежит навстречу. – Вас разыскивал Евгений Фридрихович. Просил зайти через час. Хотите, сварю вам кофе».

Где час, там и два. Похоже, снова зависаю до ночи.

«Что там на ужин?»

«Ну… – она улыбается смущенно. – Как всегда».

Не всегда, а третью неделю. По случаю Фридриху достались мороженые сайгачьи туши. Их хранят в холодильниках – на задворках столовой оборудовано специальное помещение. Камеры выше человеческого роста: мороженые туши входят целиком. Фридрих ест и нахваливает: сайгачина – деликатес. По мне, ничего особенного. К тому же – слишком жестко.

У рабочих серые лица. Здесь, у нас, не принято лезть без очереди. Этот порядок завел Фридрих. Я пристраиваюсь в хвост.

«Пожалуйста, без мяса. – Тетка, стоящая на раздаче, зачерпывает липкие макароны. – Нет-нет! Пюре».

Женщины-швеи, на ходу перебрасываясь короткими фразами, несут заставленные подносы. Раньше рабочих не кормили бесплатно. На языке соек это можно назвать завоеванием капитализма. Над столовой висит привычный гул.

Рабочие едят с аппетитом. Вздохнув, я подвигаю к себе тарелку. Черпаю полной ложкой: пюре как пюре. Вкусное. Ем, стараясь не смотреть на подливу: коричневатая жижа растеклась до краев.

Тапочки. Толстые чулки. У щиколоток они сбились в гармошку… Женщина-швея, сидящая за соседним столиком, вынимает пластмассовую банку. Осторожно зачерпывая, сгребает остатки еды. Сначала гарнир, потом – сайгачье мясо. Целый нетронутый кусок. Плотно завинчивает крышку. Оглядывается. Я не успеваю отвести глаз. Теперь уже поздно. В ее глазах стыд и тоска.

Я отворачиваюсь к окну. На Парнас спускается марево, стоит, собираясь клочьями: не свет – не тьма. Там, в Европе, которую украл Юпитер, для этого часа придумали особое название: между собакой и волком…

Она не делает ничего плохого: в конце концов, это ее порция. Дома остались дети. Своей порцией она вольна распоряжаться как хочет. Почему она так смотрит: будто я – враг? Боится, что кому-нибудь расскажу?

Я улыбаюсь приветливо. Женщина опускает голову, вытирает руки о рабочий халат. Как будто накладывала не ложкой, а пальцами. Как будто пальцы измазаны картофельным пюре, политым коричневатой жижей.

Я встаю и бегу, не оборачиваясь. Как трус с поля боя…

На самом деле я просто иду. Постукиваю коваными каблуками. Я уверена: женщина-швея смотрит вслед. Так сложилось… А-ля гер ком а-ля гер. Мы находимся по разные стороны. Не то жизни, не то баррикад…

Я тоже выматываюсь до смерти. День-ночь-день-ночь. Сейчас она спустится к развозке. Приедет домой, вынет из сумки пластмассовую баночку… Это сейчас она стыдится, но очень скоро возненавидит. Всех. И меня.

На столе верещит телефон.

В трубке голос Фридриха: «Татьяна Андреевна. Зайдите».

Мысль о женщине уходит. Мне не в чем себя винить.

«Остановишь производство, подвешу за яйца! – В кабинете Фридриха полно людей. Производственное совещание по итогам недели. Присутствуют все начальники отделов. – Ты понял меня, ублюдок?!»

Начальник цеха кивает головой. Можно подумать, от него что-то зависит. Его дело – доложить по начальству: у нас кончается поролон.

Фридрих выходит из-за стола. «Извините, – ко мне он обращается человеческим голосом, – но по-другому не понимают. Дождитесь, пока я освобожусь. Потом зайдите. Через час. Нет, – он бросает взгляд на часы, – попозже. Часа через полтора».

Закрывая за собой дверь, я заметила бригадиршу закройщиц. Она сидела поодаль, закинув ногу на ногу. Обычно Фридрих не приглашает бригадиров. С ними он разбирается там, внизу, в цехах.

* * *

Его дверь распахнута. В кабинете тихо и темно.

Я шарила по стене, пытаясь нащупать выключатель.

Вызвал и уехал? Этого не может быть.

Фридрих явился через минуту. Вошел, приглаживая волосы. В глазах – торопливое смущение: «Вы уже здесь?»

На фабрике только мы и охрана. Сквозь форточку, закрытую неплотно, доносится звук отъезжающей машины. Последняя развозка уехала раньше – минут пятнадцать назад.

«Ну, и о чем вы с ним разговаривали? Вам не кажется это странным – сразу два колеса?» – Фридрих идет к окну, задергивает зеленые портьеры. Их повесили на прошлой неделе – я сама спускалась за ними вниз, в пошивочный цех. Мне позвонили снизу, сказали: ваши занавески готовы.

Женщины в синих халатах сидели по рабочим местам. В воздухе стояло привычное стрекотанье. Раскроенный флок превращался в обивки диванов и кресел. Бригадиры разводили руками – никто из них не звонил.

«Звони-или? – бригадирша закройщиц оглядела меня бесцеремонно. Тогда я увидела ее впервые: ярко-синие тени, тушь, слипшаяся комками. На ногах вульгарные сабо. – Ну, не знаю… У меня полно работы. И вообще… – Отмотала, глянула нехорошим глазом. – Будете ждать?»

Я развернулась и пошла: пусть принесет сама, когда раскроит и подрубит.

Какого черта эта баба делала здесь, на совещании?..

«Вы хотите сказать, что Кузьминский подстроил аварию? Не знаю… Как-то не верится…»

«Ладно. Что дальше?» – «Дальше… – Я опускаю филологические подробности. – Сидели в машине, разговаривали…» – «О чем?» – он достает новую пачку. Мне тоже хочется закурить. Но здесь это не принято. В кабинете курит только Фридрих.

«О том, как жили раньше. Теперь все изменилось. Не всегда в лучшую сторону». Фридрих кивает: «Вот-вот. Это точно. Не ценили благословенные времена. Однажды, – он откидывается в кресле, затягивается горьким дымом, – выиграл в казино. По тем временам – гигантская сумма: восемьдесят тысяч рублей. Прикиньте, жигуль стоил четыре».

Он рассказывает свою историю: дело было в Москве. В Ленинграде ставки мельче. Получил, запихал в спортивную сумку. Выходя, отметил краем глаза: два мужика. Приглядываются, ходят кругами.

«Но, знаете… – Фридрих прикуривает новую сигарету. – Никакого страха. Как вы думаете, почему? А потому, – он сбивает пепел. – В те времена ни у кого не было оружия. В худшем случае забрали бы деньги. Но, – Фридрих усмехается, – я ведь мог и отбиться». – «И как же вы все-таки?..» – «На машине. Поймал задрипанного частника. Они-то решили: двину к вокзалу, пристроились в хвост. А я – прямиком до Ленинграда. Частник был счастлив – за пятьсот-то рублей».

Пятьсот рублей – столько я зарабатывала за месяц: институт плюс частные уроки. Деньги, отработанные горлом. Билет до Москвы стоил пятнадцать. Никакого раньше не было. Мы с Фридрихом жили в разных временах.

«Вы меня слушаете? Я сказал: у нас большие проблемы. Меня кинули партнеры. Этим сукам надо все и сразу. С ними мы рано или поздно разберемся. Но деньги нужны сейчас».

Надо понимать, хваленые миллионы закончились. Те, которых должно было хватить на всю оставшуюся жизнь.

Фридрих выдвигает ящик, нашаривает ключ. Идет к сейфу, распахивает металлическую створку. Там, внутри, – картонная коробка. Вынимает, плюхает на стол: «Вот. Взял. Под бешеные проценты, – он излагает телеграфным стилем. – Иначе мы просто не выплывем. Другого выхода нет».

Пачки зеленых бумажек, каждая перетянута черной резинкой. «И сколько здесь?» – я спрашиваю небрежно, словно это – обыкновенное дело: коробка, полная американских денег. Фридрих берет первую попавшуюся, взвешивает на ладони.

«Договорился на три месяца. Под бешеные проценты. Но… если что-нибудь случится, они придут сюда».

«Кто – они?»

Он морщится: «Когда придут, поймете. Скажут: Евгений Фридрихович просил передать вам одно слово: нет. Нет. – Он повторяет. – Запомните: только в этом случае вы откроете сейф. Вы меня поняли? Иначе… Что бы ни сказали, не впустите и не откроете. Даже если я сам прикажу… – Я слушаю, но не понимаю. – Могут заставить. Или позвонить моим голосом…» – он делает попытку вернуть словам хоть какой-то смысл.

Я иду к окну. Осторожно сдвигаю занавеску. Час между собакой и волком кончился. Нас окружают волки.

Парнас – волчья зона. Я слышу голодный вой.

«Но если… если они знают, где деньги, сюда они войдут и без меня».

Вынимаю из пачки сигарету. Фридрих щелкает зажигалкой. Я вдыхаю верблюжий дым. Для меня эта марка слишком крепкая.

«Не войдут, – он смотрит исподлобья. – С завтрашнего дня у нас новая охрана. Им будет приказано – стрелять».

Этого я совсем не понимаю: «А кто… придет?»

Кто из них – крыша? Кто станет нашей охраной?

«Придут другие. Если боитесь, можете отказаться».

Похоже, он и сам не надеется. Управиться за три месяца. Иначе не стал бы усиливать охрану.

Нет, это не страх. Я разучилась бояться. Если придут и скажут слово, я открою и впущу. В этом случае они унесут коробку. Но сначала пристрелят меня.

«Вы думаете, новая охрана меня послушает?» – «Им будет дано распоряжение. В мое отсутствие они подчиняются непосредственно вам. – Он берет коробку, несет к сейфу. – Вы, – Фридрих возится с замками, – станете моей тенью. Будете в курсе всех дел. Вам я предлагаю новую должность: помощник генерального директора».

Он возвращается к столу. Пишет на клочке бумаги. 100 000. Это – просто цифра. Таких зарплат в природе нет.

«Я давно к вам присматриваюсь. Вы умеете самостоятельно работать. Принимать эффективные решения. Кроме того, – Фридрих щелкает пальцами, как будто ищет правильное слово. – Вам можно доверять. Вы – человек порядочный. У вас… есть совесть…»

Я слышу: ему очень неловко – выговаривать эти слова. Высокие слова – верещание. В нашем прошлом на этих высотах сидели жирные сойки.

«Соглашайтесь, – голос Фридриха входит в нормальное русло, – и у вас будет все. Хотите нормальную квартиру? Квартира – мелочь. Эта цифра, – он рвет бумажку, – только на первое время. Через год мы ее удвоим. Потом, если все получится, – увеличим в десять раз».

В десять. Значит 1 000 000. Я усмехаюсь. Этого мне все равно не представить.

«Работа – круглые сутки. Я понимаю, – Фридрих понимает по-своему. – Никакого личного времени. Для женщины это… Новая охрана приходит завтра. У вас есть время обмозговать».

* * *

Яне я рассказала все: черный гость, новая охрана. Коробка, полная денег. Мне казалось, она испугается. Скажет: не соглашайся. Это – слишком опасно. В конце концов, у тебя дочь.

«Миллион – круто! Заведешь нормальную прислугу: и бонну, и домработницу. Будут приезжать и уезжать. Хотя… С другой стороны… – она сидела, покачиваясь на стуле. – Прислугу лучше иметь свою. С чужими опасно. Нахлебаешься. Мало ли, кто попадется…»

«Ты – прислуга?! – у меня перехватывает горло. – Я… работаю… Пашу как лошадь. Приношу до последней копейки».

«Приносишь, – она кивает. – Можно подумать, я трачу на себя. Да я ни одной копейки! А если мне тоже хочется? Вот, например, сапоги».

Она сидит за столом. На ногах стоптанные тапки.

«Хочется – купи».

Она пропускает мимо ушей, расправляет ситцевый фартук.

«Когда ты нас выгонишь, мы с Витькой будем к тебе приходить. Твой повар будет нам оставлять. В баночках. Помнишь, как в том японском фильме? Только там отец и сын. А у тебя – мы». – «В каком японском?» – мне не сосредоточиться. «Ну, помнишь, они еще мечтали о собственном доме. С бассейном. А сами жрали объедки. Мальчик отравился гнилой рыбой. Ну, помнишь, отец сидит над его могилой, а потом вдруг – раз! – а вместо могилы бассейн, огромный… Неужели не помнишь? Мы же вместе. Смотрели в “Кинематографе”».

«Не помню. И вообще… Не говори ерунды. Самой-то не противно?

«Не противно? – она откликается эхом. – Что – не противно?»

Я закидываю ногу на ногу. Сижу, покачивая стоптанным тапком.

Он падает на пол.

Я вздрагиваю. Словно это не тапки, а сабо. Босоножки с тяжелой деревянной подметкой.

Фридриху я позвонила утром.

«Согласны?» – его голос повеселел. Как будто мы начинали новую игру – с другими, московскими, ставками. Только на этот раз с оружием в руках.

* * *

Войдя в столовую, я остановилась в дверях.

Они сидели на корточках, по кругу, как у костра. Человек десять. Все – в спортивных костюмах. Поверх костюмов – черные кожаные куртки, турецкие. Фридрих – с ними. Тоже на корточках. Как дикарь.

«Блядь! Мне дадут поговорить спокойно! – он оборачивается. – А… Это вы, – встает на ноги, улыбается как ни в чем не бывало. – Пожалуйста, подойдите ближе».

У сидящих на корточках невозмутимые азиатские лица. В руках короткоствольные автоматы. Их глаза смотрят мимо меня.

«Это Татьяна Андреевна, – Фридрих представляет церемонно. – Мой помощник. В мое отсутствие вы подчиняетесь непосредственно ей. Выполняете все ее указания». Он подчеркивает голосом. Их глаза ничего не выражают. Наверное, я должна улыбнуться, но мои губы не складываются. Этого я еще не умею – улыбаться в пустоту.

Один из них бормочет по-своему. Остальные кивают. Коротко и одновременно. Как автоматы. Этот, один, говорит: «Очень прыятно».

«Мне тоже. Евгений Фридрихович, я – у себя».

Я иду к двери, постукивая каблуками. За моей спиной: бу-бу-бу. Они разговаривают по-своему. Фридрих отвечает, как будто знает их язык…

И что я, собственно, ожидала: морских пехотинцев армии США? Регулярные части Абвера? Или взвод израильских ВВС? Охрана от Намира. По Сеньке и шапка… Интересно, как у них укладывается: баба – помощник? Освобожденная женщина Запада…

Вульгарная женщина идет мне навстречу. На ногах – сетчатые колготки. Проходя мимо, я говорю: «Туда нельзя».

Она идет, не сворачивая с курса. Смотрит презрительно, вихляет тощим задом.

Из-за двери – рык Фридриха. Обратно она выскакивает как пробка, спотыкаясь, бежит к лестнице.

Ничего личного. Просто мне не нравятся вульгарные бабы. Только поэтому я испытываю удовольствие.

«Что случилось? – Елена выглядывает в коридор. – Ой! – глаза останавливаются на моих голенищах. – Шикарно!»

«Слушай, – я сворачиваю в ее комнату, на всякий случай притворяю дверь. – Знаешь бригадиршу закройщиц? Такая… Вульгарная бабища». – «А-а-а…» – она тянет. «Вчера сидела на совещании. И вообще… Ошивается». – «Так чего ей не ошиваться, – Елена пожимает плечами. – Ты что, не знаешь? Все знают: Евгений Фридрихович ее… – она произносит как ни в чем не бывало, будто отродясь не ходила с рюкзаками, не пела у костра. – Два раза в день, утром и вечером. Там, в подвале».

«В подвале?!» – «Внизу, – она тычет пальцем. – Где бассейн. Помнишь, завозили цемент». – «Там же… яма». Бассейн так и не достроили. «Значит, в яме, – Елена кивает. – Кстати, видела, за вторым корпусом? Финская фура. Пришла ночью». – «А документы?» – «Вроде у Пал Иваныча».

Я иду, стуча каблуками. С налета распахиваю дверь. Шерочка с машерочкой отшатываются друг от друга. «Извините, – бросаю с порога, – мне – документы на машину». Павел Иванович заливается краской, бежит к своему столу: «Вот, пожалуйста», – протягивает робко.

«В следующий раз, когда придет финская фура, прошу вас оставить все дела и немедленно принести мне таможенные документы», – я слышу свой кованый голос. «Да-да, конечно. Я и собирался…» – он мямлит. Его секретарша крадется по стеночке, спешит улизнуть в предбанник. «Так, – я пригвождаю ее к стенке. – Евгений Фридрихович распорядился, чтобы вы подключились к бухгалтерии». – «Но я…» – она смотрит растерянно, моргает голубоватыми глазами. Влюбленные женщины глупеют.

«Если будут спрашивать, я в таможне», – у меня нет времени на романтическую болтовню.

Обратно мы возвращаемся в сумерках – весь день колесили по городу. С самого утра во рту – ни маковой росинки. У меня выносливый водитель: другой бы на его месте…

«Оп-паньки!» – он произносит тихо.

Машина утыкается в запертые ворота. Раньше их никогда не запирали. Водитель сигналит: та-та-та. Створки подаются медленно. Сквозь стекло я вижу: темные восточные лица. Они выходят из коморки. Идут с автоматами наперевес. Тот, что постарше, встает у нашего капота, другой обходит машину, заглядывая в окна. Я сижу не двигаясь, словно век меня шмонали с автоматами. Молодой кивает напарнику. Тот отступает в сторону, поводит голым стволом. На языке новой охраны этот жест означает: «Проезжай».

Мы вползаем на территорию. Мой водитель крутит головой: «И че это было? У нас че, уже зона? Или, бляха-муха, блок-пост? Бойцы!.. – он разжевывает последнее слово. – Эх!.. Глянуть бы на них там», – выплевывает, как жвачку.

Я молчу – мне нечего ответить. Не могу же я сказать: это не ваше дело. Ваше дело меня возить.

Мы ползем по нашей территории. Я вижу: что-то изменилось. Пальцы, лежащие на руле, вздулись и напряглись. Спина, обтянутая кожаной курткой, стала органом слуха – всеми мускулами он ожидает выстрела. Короткой автоматной очереди. В спину.

С чего я взяла, будто он служил в Германии?

В затылке, под складками бурой кожи, бычится другая память: его вечное там. В аду, покрытом зыбучими песками, в которых увязло все: местное прошлое, чужие интернациональные пули, сбитые солдатские ноги, покрышки военных грузовиков. Где-то там, в начале пути, их забили сизыми ящиками – доверху, под завязку. Теперь они идут по пустыне. Рыча, ползут по бездорожью.

День-ночь-день-ночь – мы идем по Азии,

День-ночь-день-ночь – все по той же Азии.

Брось-брось-брось-брось – видеть то, что впереди.

Все-все-все-все – от нее сойдут с ума.

Тени чужих предков, хоронясь за барханами, следят за колонной. Бойцы палят в пустыню, как в небо, потому что там, откуда не возвращаются прежними, все нераздельно и вечно: небо и пустыня, будущее и прошлое, мирные и военные, живые и мертвецы.

«Вы… были в Афганистане?»

Мой водитель молчит.

Сколько раз он сверялся с картой, светил карманным фонариком, надеясь понять, как ложится эта дорога, но на советских картах, которыми их снабдили, не указано главных дорог.

Тени духов скользят по обочинам, уворачиваясь от разрывных пуль. Или – нет, пропускают сквозь себя. Сидя в кабине, он проваливался в сон. В азиатском аду ни черта не действует – ни автоматы, ни система «Град». Положи хоть тысячу духов, но наутро они воскреснут – не потому, что не умерли, а потому, что никогда не рождались. В том европейском смысле, по которому рождение отличается от смерти, а смерть – от жизни… Здесь, где сизые ящики бесполезны, в живых остается только смерть.

С этим он вернулся на родину. Великая родина манила, как мираж. Его выжившие бойцы надеялись на лучшее. Мираж рассеялся. Откуда им было знать?..

Блокпост или зона? Интернационализм или крыша мира?

Какая, в сущности, разница, если, оглянувшись, мы все нашли себя в пустыне. Словно все как один были там…

С Парнаса мы уезжаем в первом часу ночи. Я сижу рядом с водителем. Фридрих сзади. Белая «вольво» ползет по бетонке, вздрагивая на стыках. По обочинам через равные промежутки времени вырастают пустые столбы. Закрыв глаза, я пытаюсь представить себе барханы, но вижу рваную арматуру. Щупальца, торчащие из цементных глыб. За глыбами караулят волчьи тени…

«Если что, сразу пригнитесь».

Я оборачиваюсь на его голос.

«Короткоствольный. Дорогая игрушка. Очень дорогая». – Фридрих гладит короткий ствол.

Игрушка вороненой стали лежала у него на коленях. С тех пор мы так и ездили. Первое время я старалась не оборачиваться. Потом привыкла.

* * *

– Мусик, ты не забыла про день рождения? Я уже пригласила. Ой! Ты… плакала?

– Нет, – я тру глаза. – С чего мне плакать? Задремала, вот и…

С чего ее матери плакать?

Она садится на край кровати.

– Ну, что?.. – Я переворачиваю подушку. На наволочке остались следы. – Закуски, какие-нибудь салатики… В субботу заскочишь в Ленту.

– Ой, ну нет! Достало все покупное. А давай, – Александра предлагает весело, – сделаем как раньше. Устроим хеппенинг.

– Что устроим?

– Хеппенинг. Ну, вроде такая игра… Во-первых, твой фирменный оливье. С колбаской. Оливье – это святое…

– Раньше – это когда?

Последние годы она отмечала в клубе. С тех пор, как у нее появились новые друзья. Свою компанию она называет «с миру по нитке». Мне это кажется странным. В институте мы собирались своей группой. У ее друзей разные специальности.

«А где вы познакомились?» – «Ну, – она задумалась, – в общем-то… С кем где».

Меня настораживают уклончивые ответы. Хорошо, что они наконец соберутся.

«И что, часто встречаетесь?» – «Часто?» Не люблю, когда она переспрашивает. «Ты плохо слышишь?» – «Хорошо. Не часто. У нас своя группа в Контакте…»

Политолог, экономист, филолог… Если я, конечно, не путаю. Дочь называет это принципом средневекового университета. Говорит: современный человек не должен ограничивать себя специальностью – внутри каждого сообщества складываются привычные стереотипы – это сужает кругозор. Рано или поздно специалист начинает замыкаться в своей среде.

«Почему – замыкаться?» – «А как иначе? Замкнутая среда вырабатывает свою систему аксиом. Со временем это заканчивается полной изоляцией. Члены сообщества апеллируют исключительно друг к другу. Взять, например, демократов: замкнулись в западной риторике, потеряли реальные рычаги».

«Ну, – я возразила по справедливости, – демократы проповедуют вполне здравые вещи». – «Вот именно! – Александра оживилась. – Проповедуют. С точки зрения результата либеральная проповедь не лучше любой другой».

«Неужели? – я перешла в наступление. – Даже фашистской?» – «При чем здесь это? – она сморщилась. – Пропаганда нацизма – экстремизм. С экстремистами должна разбираться милиция. А вообще… – все-таки сбавила обороты, – в нашем мире полезно иметь своих людей. Чужие, как правило, разводят. В смысле, надувают».

Отставания от времени, в частности, проявляются в сленге: те, кто не догоняет, используют сорные словечки прежних времен. В разговоре с отсталой матерью моя дочь это учитывает. Яна сказала бы: шьет по старым выкройкам…

«Не воображай, что это – ваше открытие… Все уже было. Кто мог, старался завести блат: в мясном, в книжном… Среди ремонтников. Например, муж тети Яны – у него было много влиятельных друзей. Актеры, директора, всякие начальнички…»

«Ну… То, да не то… В ваше время, – на этот раз она выделила особенно ясно, – шустрили в сфере обслуживания. Ты же не думаешь, – фыркнула презрительно, – что актеры действительно считали его другом? Просто использовали. Теперь ничего такого не требуется. Надо тупо платить. Я имею в виду другое…»

Другое тоже было. Называлось: влиятельные связи…

– Совсе-ем раньше, – дочь затягивает мечтательно. – Как в ваше время. А на горячее – больша-ая запеченная рыба, – она разводит руками, как хвастливый рыбак.

– В наше время таких не было.

– Ну, – рыбак корректирует размеры. – Тогда поменьше.

– Мороженая. Например, путассу. – В моем исполнении замороженные рыбы похожи на мерзлых ужей.

– Пу-тас-су? – она смотрит недоверчиво. – Ничего себе названьице!

Я пожимаю плечами: название как название. Дело привычки.

– Кстати, с томатом и с луком – ничего. Хочешь, могу… Если, конечно, найду в магазине.

– Ну не знаю… – похоже, она не готова к рискованным экспериментам. – Лучше уж курочку. У тебя классно получается. Особенно с чесночком…

В ее репертуаре это что-то новенькое.

– Не подлизывайся.

– Вот еще! Даже и не думала. Просто констатирую очевидный факт. И какой-нибудь тортик.

– Из Ленты?

– Здравствуйте! – она заводит глаза. – Ничего себе, из Ленты! Твой, самодельный. Советское – значит отличное! Знаешь, я все придумала. Давай сделаем стильно. Как будто совсем по-настоящему. Всё-всё: свекла, селедка под шубой… Напиши, что надо купить.

– Зачем? – я возражаю неуверенно.

– Как – зачем? Круто! – до объяснений дочь не снисходит. Или полагает, что дала исчерпывающие.

– Может, фруктовый, с безе?

– Йес!

Этот жест я не выношу: как будто дергают за ручку. Раньше такие висели в сортирах, на ржавой цепи.

– Я же тебя просила.

– Ой, – она спохватывается. – Не буду. Ну, машинально. А квартиру я вымою. На неделе. Нет, в субботу… Мусик, умоляю, только без русских народных поговорок. Не делай сегодня того, что можно сделать послезавтра… Знаю. Наизусть.

Так говорил мой отец. В юности эта фраза меня бесила. Неужели я тоже так говорю?

– За один день не успеешь.

Она отбивает подачу:

– Тоже мне, хоромы! На что спорим?

Наши дебаты прерывает телефонный звонок.

– Да! – Александра хватает трубку. – А… – тянет разочарованно. – Привет, па!.. Нет-нет, удобно… Слова? Какие слова? А… Сейчас. – Она усаживается в кресло. Накручивает шнур на палец. – Тебе привет! – Взгляд в мою сторону. – От папы.

Я киваю. Вот сейчас это и начнется: подлинный идиотизм.

Раньше он собирал пустые бутылки. Последнее время коллекционирует молодежный сленг. Носит с собой специальную книжечку. Записывает подслушанные разговоры: на улице, в метро, в магазинах. В критических случаях Александра выступает в качестве эксперта. Как-то раз я все-таки спросила: «Вы что, действительно так разговариваете: ты и твои друзья?» – «По-твоему, мои друзья – пэтэушники? – она парировала презрительно. – Это, дорогой Мусик, исключительно народное творчество». – «Но ты же их знаешь». – «Ну и что? – Александра отмахнулась небрежно. – Выучила. Как иностранный язык».

Ее послушать – прямо XIX век. Дворянские отпрыски, привыкшие изъясняться по-французски, взялись за изучение русского. И, похоже, неплохо преуспели…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?