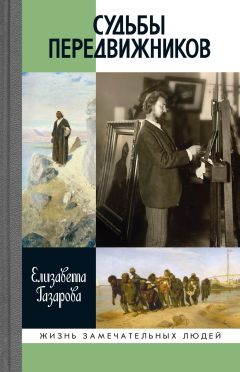

Читать книгу "Судьбы передвижников"

Автор книги: Елизавета Газарова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

На артельные «четверги» собиралось от сорока до пятидесяти гостей. «Через всю залу ставился огромный стол, уставленный бумагой, красками, карандашами и всякими художественными принадлежностями. Желающий выбирал себе по вкусу материал и работал, что в голову приходило. В соседней зале на рояле кто-нибудь играл, пел. Иногда тут же вслух прочитывали серьёзные статьи о выставках или об искусстве. <…> После серьёзных чтений и самых разнообразных рисований следовал очень скромный, но зато очень весёлый ужин. После ужина иногда даже танцевали, если бывали дамы».

Летом члены Артели художников устремлялись к своим родным местам, а бывало, селились в какой-нибудь деревне вместе, устроив себе из амбара или овина общую мастерскую. Осенью привозилось много интересных этюдов.

Крамской был ещё академистом, когда принял предложение стать преподавателем в Рисовальной школе Общества поощрения художников, располагавшейся в здании Биржи. Прошло немного времени, и педагогический дар Крамского раскрылся в полной мере. Серьёзное отношение к учительскому делу и внимание к ученикам сделали Ивана Николаевича в глазах питомцев Школы на Бирже педагогом с большой буквы. Его манера преподавания выгодно отличалась от академической методики подробными разборами работ и объяснениями, углублявшимися в детали. Но самое главное педагогическое умение Крамского заключалось в том, что, обучая художественным навыкам, у него получалось воспитывать в ученике думающего человека. Появления Крамского в классе ожидали затаив дыхание. Об этом вспоминает Илья Репин, которому повезло оказаться среди учеников Ивана Николаевича. Первая встреча с наставником произвела на Илью Ефимовича неизгладимое впечатление: «…я увидел худощавого человека в чёрном сюртуке, входящего твёрдой походкой в класс. Я подумал, что это кто-нибудь другой: Крамского я представлял себе иначе. Вместо прекрасного бледного профиля у этого было худое скуластое лицо и чёрные гладкие волосы вместо каштановых кудрей до плеч; а такая трепаная жидкая бородка бывает только у студентов и учителей. Так вот он какой… Какие глаза! Не спрячешься, даром что маленькие и сидят глубоко во впалых орбитах; серые, светятся… Вот он остановился перед работой одного ученика. Какое серьёзное лицо, но голос приятный, говорит с волнением. Ну, и слушают же его! Даже работы побросали; стоят около разинув рты; видно, что стараются запомнить каждое слово. Какие смешные и глупые лица есть, особенно по сравнению с ним… мне всё более и более нравился тембр его голоса и какая-то особенная манера говорить как-то торжественно, для всех. Вот так учитель!.. Его приговоры и похвалы были очень вески и производили неотразимое действие на учеников».

В отличие от большинства художников, предпочитавших существовать в рамках собственного творчества, Крамского чрезвычайно волновала общественная значимость искусства, глобальные задачи живописи. «Всего более отзывалась в его сердце захудалость, забитость родного искусства, беспомощного, слабого, как грудной ребёнок, – рассказывал Репин. – Видел он, как много молодых, даровитых сил гибло на его глазах; как за бесценок сбывались лучшие перлы новой нарождавшейся школы. Видел, как мало-помалу забывается их законный академический протест…» Столь неравнодушная позиция стала основой для организаторских инициатив неутомимого Ивана Николаевича. Предложенный им Клуб художников представлялся соединением творческой, педагогической и коммерческой составляющих русского художественного мира, свободного от внешних влияний. При клубе предполагалось устройство художественной школы, моральные и материальные заботы о которой должны были взять на себя члены клуба.

Смелая новизна проекта Крамского увлекла многих, развернулись бурные дискуссии, которые, как это часто бывает, исказили первоначальную идею. Демагогически предлагалось не ограничиваться только искусством, а вовлечь в деятельность Клуба художников ещё и представителей наук – философии, истории, астрономии, медицины. Потеряв интерес к своему проекту, размытому пустопорожними разговорами, Иван Николаевич самоустранился в деле организации клуба, сосредоточив усилия на жизни Артели художников и педагогической деятельности. Но в 1868 году, перегруженный работой, оставил преподавание в Рисовальной школе на Бирже, хотя тяга к учительству в Крамском сохранялась. Откликаясь на просьбы многочисленных учеников, Иван Николаевич регулярно наведывался в мастерские, принимал начинающих художников у себя, не скупясь на дельные советы.

Работа в храме Христа Спасителя, как и рассчитывал Крамской, создала ему имя и принесла заманчивый государственный заказ, на несколько лет освободивший обременённого семьёй художника от необходимости поиска работы. Директор Московского публичного и Румянцевского музеев Василий Андреевич Дашков предложил Ивану Николаевичу создать портретную галерею «знаменитых русских людей». Писать надо было не с живой натуры, а на основе старых гравюр, портретов, фотографий. Исполнение грандиозного заказа потребовало три года жизни Крамского. С мая 1868-го по июнь 1871 года он написал 79 портретов. Это был каторжный труд, завершение которого изнурённый Иван Николаевич ждал как освобождения: «…работаю волом, и завтра, самое позднее послезавтра, я кончу проклятых великих людей».

Стоит ли говорить о том, насколько отточил мастерство Крамского-портретиста заказ Дашкова? Но уже тогда Иван Николаевич стал осознавать призрачность своих надежд стать хозяином собственного таланта. Увы, именно это и произошло – всю жизнь Крамской разрывался между вынужденной работой для заработка и попытками воплощения своих высоких творческих замыслов. Раздвоение это стало величайшей драмой в судьбе художника. Свои картины, рождённые свободным творческим порывом, он с горечью называл «бедными сиротами».

Доходы, ради которых Крамскому приходилось приносить столь чувствительные для себя жертвы, позволили художнику в 1869 году осуществить свою мечту и побывать за границей. Увиденное поразило Ивана Николаевича, и он, обладавший даром превосходно излагать свои мысли и передавать словами эмоции, искренне восхитился: «…я видел такие вещи, что не стыдно за человека и даже чувствуешь как будто гордость какую, что и ты тоже человек и что и ты тоже родился человеком». Что однозначно не понравилось Крамскому, так это безоговорочно ориентированная на запросы рынка живописная техника западных художников. По образному выражению Крамского, европейский живописец «…прежде всего смотрит, где торчит рубль, и на такую удочку его можно поймать…». Надо сказать, впоследствии Крамской несколько изменил своё мнение и стал признавать огромное значение технического своеобразия в художественной ценности живописного произведения.

А в ноябре 1870-го разразился большой скандал. Академик и одновременно член Артели художников Николай Дмитриевич Дмитриев-Оренбургский обратился в Совет Академии художеств с просьбой о заграничном пенсионерстве, которая была благосклонно удовлетворена. Предвидя негативную реакцию на сей счёт со стороны артельщиков и прежде всего Крамского, Дмитриев-Оренбургский не торопился посвящать их в свои планы. Когда же Иван Николаевич узнал о предательских, по его мнению, действиях товарища, возмущению Крамского не было предела, ведь он желал видеть в артели не просто профессиональное единение живописцев, а неколебимую и неподкупную идейную общность творцов. Максимализм часто спорит с жизненными реалиями. Вот и артельщики оказались не готовы, как образно выразился Крамской, «расстаться с душной и курной избой и построить новый дом, светлый и просторный». Не все из них могли продемонстрировать свободную от обстоятельств бескомпромиссность Крамского. Принципиальничать там, где речь шла о личной выгоде, горели желанием далеко не все.

Скрепя сердце Иван Николаевич сносил деловое общение Артели художников с академией и даже сам выставлялся на ежегодных академических выставках, но он решительно выступал против других контактов, необходимостью отнюдь не продиктованных. Соблазнение артельщиков академическими поощрениями воспринималось Крамским сущим вероломством. Когда в 1869 году во время проведения выставки ему самому было присвоено звание академика, Иван Николаевич собирался, не раздумывая, отказаться от награды, однако натолкнулся в своём намерении на болезненное непонимание со стороны артельщиков и, только чтобы избежать крупной ссоры, не отверг тогда академического звания. Не ограничившись порицанием, адресованным лично Дмитриеву-Оренбургскому, Крамской счёл необходимым обратиться к артельщикам с официальным заявлением, призывающим коллективно осудить поступок товарища.

Собрание состоялось, но большинство артельщиков Крамского не поддержало, не найдя в действиях Дмитриева-Оренбургского ни нарушения норм морали, ни отступления от устава артели. Уязвлённый вялой, уклончивой реакцией, Иван Николаевич повторно инициировал обсуждение «оступившегося» Товарищества, но так и не добился желаемого. «Артель принизилась», – диагностировал Крамской и 24 ноября 1870 года заявил о своём выходе из состава Артели художников, для которой это решение стало приговором. Она «как-то скоро потеряла своё значение и незаметно растаяла».

Обречённая артель доживала последние дни, а в воздухе уже витала новая, предложенная Григорием Мясоедовым идея соединения свободного русского искусства с возможностью его представления соотечественникам на передвижных выставках.

В начале 1869 года Григорий Григорьевич на одном из «четвергов» артели изложил этот замысел, получивший горячее одобрение Крамского. Потом было письмо московских художников, адресованное их петербургским собратьям по цеху, с призывом объединиться. К письму прилагался проект устава будущего Товарищества передвижных художественных выставок. 2 ноября 1870 года устав был утверждён, а спустя год распахнула свои двери первая выставка передвижников.

Воодушевлённый Крамской писал в те дни Фёдору Васильеву: «Мы открыли выставку 28 ноября, и она имеет успех, по крайней мере весь Петербург говорит об этом. Это самая крупная городская новость, если верить газетам. Ге царит решительно. На всех его картина произвела ошеломляющее впечатление. Затем Перов, и даже называют вашего покорнейшего слугу».

На 1-й Передвижной выставке Крамской экспонировал свою картину «Майская ночь». Художник задумывал её как первое произведение цикла по мотивам гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Но «Русалки» – так зрители окрестили «Майскую ночь» – остались единственным холстом несостоявшегося цикла.

После двух месяцев абсолютного успеха 1-я Передвижная выставка переместилась в Первопрестольную, нетерпеливо её ожидавшую. Затем киевляне приняли от москвичей эстафету горячего одобрения. Это настроение поддержали в Харькове, Одессе, Воронеже. Русское искусство смело и доверительно ворвалось в жизнь граждан всех сословий, переступив через прежнюю претензию искусства на элитарность.

Ко 2-й Передвижной выставке Крамской задумал исполнить большое во всех смыслах полотно «Христос в пустыне». Он вынашивал этот замысел уже давно, с тех самых пор как впервые увидел потрясшую его воображение картину Александра Иванова. Репину довелось стать свидетелем, как сильно занимал Ивана Николаевича образ Христа, и, когда Крамской рассуждал на эту тему, «голос его звучал как серебро, и мысли новые, яркие, казалось, так и вспыхивали в его мозгу и красноречиво звучали».

Предпринятая художником заграничная поездка была во многом продиктована намерением «изучить всё, что сделано в этом роде, и раздвинуть рамки сюжета знакомством с галереями». С той же целью Крамской посетил Крым. В его представлениях окрестности Бахчисарая походили на палестинскую пустыню. Но помимо похожих видов, художник искал в Крыму ощущения человека, предавшегося уединённым размышлениям в гористой местности. Летом 1872 года, поселившись вместе с Савицким и Шишкиным на даче, Иван Николаевич работал над «Христом», работал трудно, мучаясь сомнениями, что кисть его не справится с воплощением на холсте сложнейшего волнения мыслей и чувств, прикоснувшихся к вечной и грандиозной теме. Савицкий наблюдал, «как Крамской, едва забрезжит утро, в одном белье, пробирается тихонько в туфлях к своему “Христу” и работает, бывало, забывшись, просто до упаду иногда».

К открытию 2-й Передвижной выставки картина всё ещё не была готова, но увидевший её в мастерской художника Павел Михайлович Третьяков купил многотрудное произведение не раздумывая и в дальнейшем считал его жемчужиной своего собрания. Ему, как и посетителям выставки, в образе Христа Крамского открылись откровения «громадной нравственной силы».

За «Христоса в пустыне» Академический совет счёл Крамского, в Академии художеств не преподававшего, достойным звания профессора. Но тут Иван Николаевич воспротивился поощрению ультимативно, заявив, что в случае присуждения звания он публично от него откажется. От своих намерений Совет, разумеется, отступился.

Приезжая в Петербург к открытию выставок, москвичи-передвижники первые годы останавливались у Крамского и Шишкина. Ох и оживлённо бывало в эти дни у Ивана Николаевича! Немалая суета царила в выставочных залах, когда живописцы распаковывали свои творения, приводили их в порядок после трудной дороги, выбирали экспозиционные места. Ничто не ускользало от внимательного взора Крамского, быстро определявшего самые талантливые произведения из привезённых на выставку.

Лето 1873 года Иван Николаевич провел с Шишкиным в деревне, на станции Московско-Курской железной дороги Козлова Засека, по соседству с усадьбой Льва Николаевича Толстого Ясная Поляна. Именно тогда Крамским был написан великолепный портрет Шишкина в полный рост. Увлекшись в то лето работой с натуры над пейзажами, Иван Николаевич даже сожалел, что этот славный жанр обходит его творчество стороной. Результатом состоявшегося знакомства Крамского с Толстым стали два замечательных портрета Льва Николаевича и взаимная симпатия, установившаяся между художником и писателем. «Граф Толстой, – писал Крамской Репину, – интересный человек, даже удивительный. Я провёл с ним несколько дней и, признаюсь, был всё время в возбуждённом состоянии. Даже на гения смахивает».

Иван Крамской. 1865 г.

Павел Третьяков. 1871 г.

Оценив портретное мастерство Ивана Николаевича, Павел Третьяков пожелал сделать художника автором своей будущей портретной галереи выдающихся деятелей русской культуры. Для начала коллекционер предложил Крамскому создать с натуры живописный образ писателя Ивана Александровича Гончарова, и Крамской с задачей прекрасно справился. Для написания портретов уже почивших деятелей художник призывал в помощь воспоминания современников, далёкие от совершенства фотографические снимки, сохранившиеся акварели. Таким образом им были созданы портреты Грибоедова, Кольцова, Аксакова, Шевченко, Ушинского. Сеансы позирования здравствующих современников протекали в неторопливых беседах живописца и модели. Крамской оказался отличным психологом и прекрасно чувствовал сидевших перед ним людей.

А тем временем неустанная внутренняя работа подвела Крамского к новому произведению на библейскую тему. Художник захотел написать сцену из Евангелия, предшествующую Распятию. Слева, на фоне каменной лестницы, стоит Христос. Его уже осудили на смерть, и улюлюкающая толпа хохочет над ним, издевательски восклицает: «Радуйся, царю иудейский!» Не случайно картина получила второе название «Хохот». Свои долгосрочные творческие перспективы художник определил так: «…я должен ещё раз вернуться к Христу, прежде чем перейти к более близкому времени, а затем к современности». Для создания подготовительных этюдов к будущему полотну Иван Николаевич намеревается побывать на развалинах Помпей, съездить на Восток. Скорое возвращение домой не предполагалось, так что следовало позаботиться о материальном обеспечении семьи во время своего отсутствия, свернуть все начатые дела.

В апреле 1876 года Крамской двинулся в путь. Художник посетил Триест, Рим, Неаполь. А потом, проведя несколько дней в Помпеях, направился в Париж. Своего мнения о французской живописи он не изменил. В побудительных мотивах творчества местных художников Иван Николаевич по-прежнему видел стремление соответствовать запросам рынка и моды, а из положительных тенденций неожиданно отметил технику импрессионистов, тогда ещё только прокладывавших тернистый путь к сердцу публики.

Крамской получил возможность поработать в пустовавшей летом парижской мастерской Алексея Петровича Боголюбова. В преддверии турецко-болгарской войны планируемая поездка на Восток была им снята с повестки дня. Вместо этого художник озаботился поиском подходящего помещения для продолжения своих трудов здесь, в столице Франции, когда Боголюбов вернётся в Париж. С большим трудом ему удалось отыскать более или менее пристойную мастерскую, нуждавшуюся, однако, в расширении и некотором переустройстве.

Когда всё было сделано и заключённый арендный контракт обещал живописцу три года спокойной работы, в жизнь Крамского ворвались трагические события. От последствий скарлатины скончался любимый сын художника Марк, а спустя пару месяцев стало известно о болезни другого ребёнка Крамских. Строки письма Софьи Николаевны, адресованного мужу, были омыты слезами, и, бросив все свои дорогостоящие приготовления для творческого рывка, убитый горем Крамской поспешил к своему страждущему семейству. Несчастье одолело созидательную энергию живописца. Работу над заветным полотном пришлось отложить на неопределённый срок.

Едва придя в себя после жестокой потери, Крамской принялся подыскивать в Петербурге мастерскую для трудов над своей ускользающей и очень большой по размерам картиной. Наконец в саду Павловского училища удалось заполучить клочок земли, на котором Иван Николаевич соорудил нечто вроде барака. С наступлением холодов работа в нём гарантировала художнику простуду. Так и произошло – труды над полотном пришлось прервать. А ещё до прихода весны стали ощутимы денежные затруднения семьи, и Крамской снова был вынужден взяться за портреты, хотя душа его изнывала без вольного творчества. Портретный жанр теперь не только не радовал Крамского, он видел в нём причину своей несвободы, чрезвычайно его угнетавшей. Портретное «рабство» обеспечивало неплохими заработками, позволившими выстроить новую мастерскую. Она получилась довольно сырой, что не лучшим образом сказывалось на здоровье художника, но положение отца семейства требовало от предельно ответственного Ивана Николаевича трудиться без устали.

В 1877 году на страницах «Нового времени» в трёх своих статьях Крамской поделился соображениями о «судьбах русского искусства». Автора волновало влияние академии на молодых художников. Иван Николаевич метафорически предупреждал, что Академия художеств «этого новорождённого ребёнка пеленать не умеет и непременно задушит». Позднее художником были написаны ещё две статьи на эту тему, так и не увидевшие свет. В них Крамской рассуждал о необходимости открытия специальных школ рисования, в которых каждый начинающий художник мог бы работать под руководством им самим избранного наставника. Иван Николаевич считал, что все художники делятся на две основные категории, редко встречающиеся в чистом виде: объективные и субъективные. Первые тщательно воспроизводят на своих полотнах окружающий мир, другие – «формулируют свои симпатии и антипатии, крепко осевшие на дно человеческого сердца под впечатлениями жизни и опыта». Самого себя Крамской относил ко второму типу художников.

Первые десять лет деятельности ТПХВ Иван Николаевич ведал всеми делами его петербургского отделения, проявляя исключительную добросовестность и честность, «которая проглядывала во всех его действиях». В братьях по цеху Иван Николаевич никогда не видел конкурентов, он не мерился дарованием, ему не приходилось усмирять самолюбие, уязвлённое талантом других живописцев. Крамской искренне полагал, что «…искусство беспредельно, приходит новый незнакомец и спокойно занимает своё место, никого не тревожа, ни у кого не отымая значения, и, если ему есть что сказать, он найдёт слушателей». Истина для художника всегда была дороже личных амбиций. С той же прямотой Иван Николаевич высказывал нелицеприятную правду о творческих промахах товарищей.

На небосклоне многочисленных дружеских связей Ивана Николаевича с передвижниками и не только сияет яркая звезда Фёдора Васильева. Познакомившись с девятнадцатилетним Васильевым, Крамской сразу оценил громадный потенциал начинающего художника, был очарован его умной, лёгкой, артистичной человеческой сущностью. Иван Николаевич трогательно поддерживал вынужденного поселиться в Крыму безнадёжно больного Васильева, а тот, несмотря на иссякающие силы, отвечал старшему другу столь же изящно и глубокомысленно, как писал свои пленительные пейзажи. В переписке с Васильевым Крамской предстаёт человеком очень нежной, сострадательной души.

Проницательный ум, активность и сильная воля Крамского возвели его в ранг выдающихся отечественных художественных деятелей. Но глубина суждений в искусстве не делала Ивана Николаевича практичным человеком в обычной жизни. Свои превосходные портреты, заслуживавшие самого щедрого денежного вознаграждения, он ценил совсем недорого. Крамской по-прежнему метался между опостылевшей рутиной добывания денег и созданием картины «Хохот», прикасаясь кистью к холсту только урывками, время от времени. Для поиска лучшего композиционного решения картины художник вылепил из глины не меньше двухсот маленьких фигур. В процессе мучительной работы он решался на существенные изменения. Например, ночную сцену стал переделывать на утреннюю.

«Работаю страшно, как ещё никогда, – сообщал Крамской Третьякову, – с семи-восьми часов утра вплоть до вечера. <…> Уже три месяца, как я работаю, но с особым напряжением и наслаждением – месяца полтора, и с ужасом помышляю о том времени, когда надо будет воротиться к своим обычным занятиям: портретам! Я испытал уже это чувство после первой картины (речь идёт о полотне «Христос в пустыне». – Е. Г.) и помню, как мне было больно приниматься за механический труд, но теперь на меня просто находит ужас».

Но жизнь неумолимо принуждала Ивана Николаевича писать один портрет за другим. И в этом, ставшем ненавистным для Крамского жанре под кистью художника рождались подлинные шедевры. Чего стоят два превосходных портрета Николая Алексеевича Некрасова, один из которых запечатлел больного поэта незадолго до его кончины!..

Уже будучи не совсем здоровым, Крамской отбирает и отправляет на Всемирную парижскую выставку работы передвижников, а потом едет за ними следом, чтобы оценить представленную коллекцию картин соотечественников в соседстве с западной современной живописью. Вернувшись из Парижа, Иван Николаевич включается в разработку проекта здания для выставок ТПХВ. Строительство предполагалось на территории Адмиралтейского сада. Общаясь с архитекторами, Крамской даже сам занимался расчётами, но замысел так и остался только на бумаге.

Едва преодолев тяжёлый недуг, настигший Крамского в конце 1879 года, Иван Николаевич серьёзно задумывается о кратковременности человеческой жизни и, как преданнейший отец семейства, сосредотачивается на материальном обеспечении жены и детей в случае своего ухода. Помимо четверых собственных детей в семье воспитывались осиротевшие племянник и племянница художника. Софью Николаевну, свою супругу, Крамской нежно любил и чрезвычайно ценил. «Не знаю… отчего я угадал человека, но я угадал его, потому что во всех критических случаях жизни (когда именно человек и сказывается) этим человеком всё приносилось в жертву, если по моему мнению моё искусство этого требовало», – говорил о жене Крамской.

Страх грозящей семье нужды буквально преследовал Ивана Николаевича. Превозмогая подтачивавшую его болезнь сердца, художник лихорадочно пытался обеспечить своим близким мало-мальски безбедное будущее и, чтобы как-то сохранить словно вода в песке исчезающие средства, решил вложить их в недвижимость – построить дачу в хорошо ему известном и любимом живописном месте на станции Сиверская Варшавской железной дороги. Построить и тут же заложить. Однако всё вышло совсем не так, как представлялось. Во-первых, строительство обошлось в несколько раз дороже, а во-вторых, дачи, как выяснилось, в залог не принимали.

И снова Крамской бьётся в сетях неизбывной дилеммы – отдать все оставшиеся силы воплощению своего главного художественного замысла или, продолжая работать на заказ, побороться с образовавшимся долгом. Всегда подчёркнуто гордый, независимый, а теперь безнадёжно больной художник вынужденно ищет лиц, согласных выкупить его будущие, ещё не написанные полотна. «Я продаю себя, кто купит?» – трагически обращается он к потенциальным заказчикам, а Третьякову с горечью признаётся: «…я уж изнемог. Потому что если я опять примусь за портреты, то эта теперешняя моя тоска будет уже последняя вспышка сожаления художника о неудавшейся жизни». Иван Николаевич сокрушался, что изначально не сумел «поставить себя так, как все художники ставят, то есть работают, что хотят, а публика покупает». «Для меня это благополучие не осуществилось», – с болью в сердце подводил итоги жизни Крамской. И всё же над опостылевшими портретами измученный художник работает добросовестно, по-другому он не может, не умеет. Но подчинённая заработку кисть Крамского порой восставала против немилосердных обстоятельств. Так родились «Неизвестная» (1883), возбудившая в обществе нешуточный к себе интерес тайной изображённой на картине женщины, и «Неутешное горе» (1884) – воплощённая на холсте незаживающая душевная рана самого художника, за три года потерявшего двоих сыновей. В 1879 году умер восьмилетний сын художника Иван.

Больной, слабеющий Крамской стал свидетелем начавшегося внутреннего распада своего главного детища – Товарищества передвижных художественных выставок. Как мог, он пытался противостоять его гибельному брожению. Идейный лидер Товарищества во взглядах на перспективы русского искусства стал серьёзно расходиться со своими старыми товарищами-передвижниками. Он печально констатировал, что «Товарищество как форма… отжило своё время. Всё добро, которое могла эта форма принести русскому искусству, она уже принесла, больше форма эта дать не может… Дух же и содержание искусства требуют большего простора и иных элементов, чем те, которые теперь в Товариществе».

Прожитая жизнь, изменившиеся условия смягчили прежние строгие установки Ивана Николаевича, тем более что и в настроениях Академии художеств к тому времени тоже обозначилась готовность к реформам своей общественно-художественной и педагогической деятельности. Крамской, признанный монаршей фамилией художник, исполнивший портреты царских особ, высказался за слияние академических выставок с экспозициями передвижников, видя в таком шаге возможность сплочения отечественных художественных сил. Товариществу Иван Николаевич отводил при этом лидирующую позицию, что не помешало некоторым представителям старой гвардии ТПХВ, в особенности Григорию Мясоедову, записать Крамского в отступники, «ренегаты». Вокруг Крамского, по его определению, образовалась пустота. После собраний передвижников он «… лежал сутки и более совершенно разбитый физически и нравственно».

Расширенная аорта, причиняя боль, сдавливала лёгкое Ивана Николаевича. Передвигался художник теперь тяжело, опираясь на трость. Ему было трудно даже разговаривать. Беседа с Крамским могла оборваться на полуслове. Лицо художника в этот момент темнело, он хватался за грудь и в бессилии валился на стоявшую в его комнате оттоманку. Обречённому страдальцу тогдашняя медицина могла помочь только подкожными впрыскиваниями морфия. Сергей Петрович Боткин поражался жизненной стойкости организма Крамского, истерзанного неумолимым недугом.

Репин вспоминал: «Голос его был слаб, глаза светились кротким любовным светом. Теперь он любил всех и прощался со всеми…» До последнего дня жизни Иван Николаевич заботился о своей семье, которой в скором времени предстояло остаться без его попечения, твёрдым усилием воли заставлял себя работать, и радость созидания не покидала его даже в столь тяжком состоянии – «Стонет, вскрикивает от боли и продолжает с увлечением».

Смерть настигла художника 24 марта 1887 года, когда он за мольбертом увековечивал черты лица известного столичного доктора Карла Андреевича Раухфуса. Обычная беседа художника и портретируемого вдруг прервалась. Крамской замер, устремив на врача сосредоточенно-удивлённый взгляд. В следующее мгновение он пошатнулся. Ошеломлённый Раухфус подхватил уже бездыханное тело.

«Я не помню сердечнее и трогательнее похорон!.. – вспоминал Репин. – Когда гроб его (Крамского. – Е. Г.) был опущен в могилу и когда склеп заделывали над его гробом, целый час многочисленная толпа провожавших хранила мёртвое молчание, стоя не шевелясь. Солнце ярко заливало всю эту трогательную сцену на Смоленском кладбище».

Так и не дождавшуюся своего завершения, скорбно затаившуюся за коленкоровой занавеской картину «Хохот» даже близкие Крамского впервые увидели только после кончины художника.