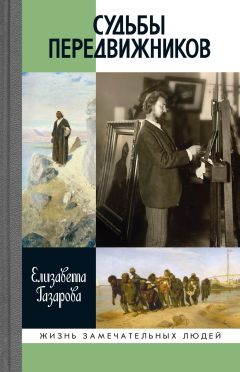

Читать книгу "Судьбы передвижников"

Автор книги: Елизавета Газарова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Ответный визит в мясоедовские Павленки Ге нанёс в своём неизменном виде странника. Без смущения затевая разговор с незнакомыми людьми, больше напоминавший монолог проповедника, Николай Николаевич доставал из кармана Евангелие и в подтверждение своих слов зачитывал что-нибудь из Святого Писания, то и дело восклицая: «Как это верно и как глубоко! Вот, батюшка, где истина, а не то, что Спенсеры да Конты и им подобная мелочь!» Вообще, в стремлении Ге сблизиться с человеком при первой же встрече многим мерещился какой-то тайный умысел, а между тем Николай Николаевич был движим исключительно любовью к ближнему. Дочь Толстого, Татьяна Львовна, вспоминала, что, если к работающему Ге приходил в это время «…кто-нибудь за советом или с просьбой, он тотчас же бросал работу и отдавал всё свое внимание посетителю, как бы скучен и неинтересен он ни был». «Человек дороже холста» – такова была формула отношения художника к людям.

Ге мало интересовали деньги, а когда у него покупали картину, он больше радовался этому обстоятельству как факту признания своих трудов. О новом жертвенном этапе жизни Николая Николаевича Репин сказал: «Ге бросил всё и стал нищим, стал рабом добродетели…»

Рьяное толстовство мужа переносилось Анной Петровной тяжело. Строгий нравственный кодекс Николая Николаевича она называла фантазиями и ссорилась с ним из-за куста роз под её окнами, вместо которого, по мнению Ге, следовало вырастить что-то более нужное людям, например, картофель. «Моя барыня не желает жить просто», – полушутя-полусерьёзно жаловался Ге своему идейному вдохновителю.

В своих воспоминаниях Софья Андреевна Толстая оставила несколько строк о жене художника: «…маленького роста, белокурая и некрасивая женщина… с большой головой и приятной улыбкой. Она как-то покровительственно относилась к мужу, подчёркивая его легкомыслие, рассеянность, и более похоже было, что она его мать, чем жена…» И несмотря на то, что, по мнению графини Толстой, «совсем не грациозная натура» Анны Петровны не слишком соответствовала роли супруги живописца, Ге очень ценил мнение своей строгой в суждениях жены, прислушиваясь к её оценкам даже в вопросах творчества. Впрочем, по словам невестки художника Екатерины Ивановны, «Николай Николаевич был слишком оригинальная личность, чтобы подчиняться умственно и нравственно». Екатерина Ивановна приходилась Анне Петровне племянницей и, стало быть, кузиной её сыновьям. На хуторе Ге все симпатизировали добросердечной девушке, а художник сделал её моделью для своей картины «Милосердие». Позировал тогда отцу и его младший сын – Пётр. Так началась история любви двоих, связанных друг с другом узами родства. Получив через некоторое время благословение на брак, Пётр, не разделявший толстовских взглядов отца, вместе с молодой женой покинул хутор Ивановский, но часто навещал отчий дом, позднее уже вместе с детьми.

Лев Толстой тем временем не уставал восхищаться искренностью и преданностью своего последователя – художника Николая Ге. «Его разговоры, в особенности об искусстве, – сообщал писатель, – были драгоценны… Особенная черта его была необыкновенно живой, блестящий ум и часто удивительно сильная форма выражения. Всё это он швырял в разговорах».

Можно себе представить, с каким душевным трепетом Николай Николаевич в 1884 году создавал портрет великого писателя. По словам художника, он постарался передать «всё, что есть самого драгоценного в этом удивительном человеке». Пиетет живописца перед моделью сказался на результате. Но даже этот превосходный портрет, фокусирующий внимание зрителей на созидательном начале писателя-труженика, критика нашла в чём обвинить, на этот раз – в чрезмерной будничности трактовки образа. Но Ге прекрасно знал цену своим возможностям портретиста, что подтверждает родившаяся за «Толстым» целая серия изображений людей, писанных по велению сердца живописца.

Примерно в то же время ссылку в Сибирь для племянницы художника – Зои Григорьевны Ге – заменили поселением на хуторе Ивановском. Николай Николаевич взял родственницу на поруки под залог своего имения. На следующем витке судьбы Зоя – кузина Николая Ге-младшего – станет его женой, а пока старший сын художника, недолго поучившись в Академии художеств, переехал затем в Париж, записался в Сорбонну, но учёбу пришлось прервать. Ввиду болезни матери Николай вернулся к родным. Вскоре после поступления на юридический факультет Киевского университета он заразился толстовскими идеями, бросил университет и поселился в Ивановском. Часто бывая в Ясной Поляне, Николай Ге-младший некоторое время вёл издательские дела Толстого, помогал ему в сборе пожертвований голодающим. Близость к народу обернулась для Николая Ге-младшего гражданским браком с крестьянкой, подарившей ему дочь Прасковью. Девочку ласково называли Парасей, и когда, «увлекшись кем-то из интеллигентных женщин», её отец на время оставил свою невенчанную жену, Парася росла в доме художника. Дед баловал внучку, она часто бывала в его мастерской, а живописец давал ей кисть, шутя предлагая помочь. Позже мать Параси родила от Николая Ге-младшего ещё двоих сыновей – Ивана и Николая.

Хутор Ивановский считали своим домом и брат художника – Осип Николаевич, и кузина Анны Петровны – Александрина. В 1886 году хозяин хутора принял решение отказаться от собственности в пользу жены. За собой он оставил только три комнатки с отдельным входом. Понимая свою ответственность перед супругой, Николай Николаевич предложил младшему сыну Петру стать арендатором имения для ведения хозяйства и получения прибыли.

В 1875 году по инициативе гимназического учителя рисования Николая Мурашко в Киеве была организована Рисовальная школа, которую взялся субсидировать известный местный меценат и коллекционер Иван Терещенко. В школе культивировался передвижнический взгляд на искусство, и представители Товарищества относились к этому учебному заведению с большим вниманием, оказывая всестороннюю поддержку. Николай Ге, как и живший на Украине Григорий Мясоедов, неоднократно посещал школу Мурашко. «Своей апостольской внешностью, с длинными волосами и открытым большим от полысения лбом и умными, наивно добрыми глазами» Николай Николаевич производил на киевских учеников впечатление человека, «которому было всё чуждо, кроме неба, звёзд и художественных образов, которыми он только и жил…» «Николай Николаевич говорил слишком ясно, чтобы переспрашивать, слишком художественно, чтобы перебивать его», – восхищённо вспоминал один из учеников, настаивая, что в Ге было «…примечательно всё. И эти почти античные черты лица, и это какое-то особое “античное расположение духа”». Молодёжь рисовальных классов киевской школы тянулась к неординарному человеку и художнику, обладавшему к тому же блестящим талантом оратора. Современник, присутствовавший на одном из выступлений Ге перед учащимися, сообщил с восторгом: «Это был какой-то невероятный экстаз, где диалектика и меткость уподоблений дошли до последней степени своей наглядности и неоспоримости. Он точно прошёл в наших душах огнём и мечом. Мы могли только удивляться своей отсталости».

Ге тоже нуждался в таком общении, в распахнутых ему навстречу душах и умах молодых людей он находил надежду на преемственность. Своим внутренним настроем Николай Николаевич оставался молодым даже в преклонных летах, но по большому счёту у него не было своей педагогической школы. Отвергнув академическую систему воспитания молодых художников, собственную Ге так и не создал, что не в последнюю очередь было связано с оторванностью живописца от культурных центров и с принципами, которые он исповедовал: «Мы учимся всегда у самих себя», «Учиться можно, учить нельзя». Молодёжь видела в Николае Ге прежде всего «учителя жизни». Многие, стремясь приблизиться к творческой лаборатории Ге, посещали его имение. Среди разговоров на общие темы о целях творчества и самой человеческой жизни находилось время и для разбора технических аспектов живописи. «…всё ремесленное должно быть уже усвоено раньше и тогда во время творческой работы выходить само по себе будет», – наставлял Николай Николаевич.

Когда в перерыве между крестьянскими трудами Николай Ге вставал за мольберт, близкие и ученики затаив дыхание наблюдали за экспрессией творческого действа. Ге подолгу картину не отпускал. Лихорадочная мысль, неистово рвущаяся в самые глубины человеческого духа, будоражила руку художника. Ге многократно переписывал, переделывал уже созданное, но исступлённый мозг продолжал находиться в поиске. Так виделось со стороны. Сам Николай Николаевич, прекрасно осознавая производимое им впечатление, спешил объясниться: «Кто сказал, что творчество, творческий экстаз есть некое безумие. Нет, не безумие, а наивысшая ясность ума, предельная его точка при полном соответствии и равновесии всех сил».

Паузы между самыми сокровенными живописными высказываниями мастер заполнял работой над портретами. Теперь художник больше пишет людей близких. Их изображения вновь не обходятся без затаённого драматизма, но в то же время получаются более лиричными. Мировоззренческие трансформации в процессе беспрестанного диалога с самим собой привели художника к пониманию, что только вневременные всеобъемлющие евангельские темы помогут ему выразить самое сокровенное и важное, созвучное при этом проблемам современности.

Художник сообщал Толстому: «Картины сочинены такие, что и вы одобрили бы. Одна страшная: казнь Христа на кресте, другая – начало, предчувствие наступающего страдания. Ничего другого не могу ни чувствовать, ни понимать». Теснившиеся замыслы, не унимавшиеся внутренние борения мешали спокойной подготовке к значительному, этапному произведению. Попытки выстроить оригинальную драматургию сползали в морализаторство по-толстовски. Наконец, многолетнее молчание Ге, в течение которого происходила колоссальная внутренняя работа художника, прорвалось картиной «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад», представшей на 17-й Передвижной выставке 1889 года. Это произведение стало первым из финального Страстного цикла художника. В нём чувствовалось авторское напряжение ума и сердца. «Перед Вашей картиной нет толпы, – извещал Григорий Мясоедов оставшегося на хуторе художника, – но есть всегда сосредоточенная группа; стало быть, она впечатление делает сильное».

Проявленный интерес воодушевил художника, тем более что он задумал три новые картины того же цикла: «Последняя беседа», «Никодим у Христа ночью» и «“Что есть истина?” Христос и Пилат». От первого замысла остался только рисунок углём, полотно так и не состоялось, вторая идея материализовалась лишь писанным маслом эскизом. А вот композиция «“Что есть истина?” Христос и Пилат», сотворённая на частично счищенном «Милосердии», потрясла соотечественников небывалой доселе в русском искусстве внутренней раскрепощённостью художника. Показанная на 18-й Передвижной выставке, она демонстрировала свободу от всех канонов – евангельского, эстетического, живописного. Рука художника решительна и резка. Такого Христа не был готов принять почти никто. Публика и самая уважаемая критика пришли в замешательство, выразив категорическое неприятие столь дерзкой интерпретации сцены из Святого Писания и чудовищного, по их мнению, образа Спасителя. Даже Михаил Васильевич Нестеров, повстречавшись с Ге в выставочном зале, не смог отыскать в себе сил для моральной поддержки виновника разразившегося скандала. «Что я скажу ему, этому славному художнику, такому ласковому со мной?.. У меня нет слов, кои ему нужны от меня, я их не знаю, не чувствую его создание. Как быть? Солгать?.. Нет, солгать не могу. Не могу и сказать той горькой “правды”, что думаю о картине», – мучительно размышлял Михаил Васильевич, стоя рядом с Ге у его холста. Разрешение неловкой ситуации стало очень тягостным для него, а ещё более – для самого Ге. Вот как это было со слов Нестерова: «…время идет да идёт. Молчание моё для Николая Николаевича становится подозрительным, наконец, неприятным. И так мы простояли перед “Пилатом” минут десять. Я нем как рыба. Для старика всё стало ясно, и он… повернулся и ушёл, куда-то исчез, оставил меня, ушёл с тем, чтобы никогда ко мне не подходить, стать навсегда ко мне глубоко враждебным. Он никогда не простил мне моего неумелого молчания, много раз страстно осуждал мои картины, и не раз их приходилось защищать от памятливого старика».

«Её или непомерно хвалят, или непомерно бранят… Одновременность этих двух непомерностей свидетельствует, что картина во всяком случае замечательна. И действительно, это большое и смелое произведение, хотя я должен признаться, что для меня она не совсем ясна», – делился своими размышлениями о потрясшей общественность картине Ге Николай Константинович Михайловский, разделивший обескураженность большинства.

А вот Алексей Сергеевич Суворин сделал попытку прояснить трактовку художника: «С одной стороны, богатство, власть, сытость, с другой – бедность и изнурение. Бедность говорит об истине, богатство пренебрежительно спрашивает: “что есть истина?” и уходит, не дожидаясь ответа. В этом смысл картины».

В письме Николаю Александровичу Ярошенко – одному из немногих, кто заступился за свободную от трафаретных представлений интерпретацию евангельского сюжета, – Николай Ге так описал сложное впечатление, произведённое его творением: «…более 30 лет я знаю выставки, но такого состояния самой публики я не видал. Точно не картину они видят, а самое дело, только это их бьёт по щекам, иначе нельзя себе объяснить этого потока ругательств и гиканья».

Три недели «Что есть истина?» вызывала яростные дискуссии, пока не последовало распоряжение картину запретить. Николай Николаевич попросил Ярошенко на некоторое время приютить его изгнанное детище, а потом обратился к Владимиру Григорьевичу Черткову с просьбой посодействовать отправке не понятой соотечественниками работы на заграничную выставку. Лев Толстой в письме Третьякову выразил возмущение тем обстоятельством, что собиратель русского искусства не посчитал своим долгом принять в свою коллекцию подлинную, по мнению писателя, «жемчужину». На что осторожный и деликатный Павел Михайлович признался, что не понимает этого произведения Ге, а лишь угадывает в художнике затаённую силу таланта. Третьяков дал понять Толстому, что в своём отрицании скандальной картины он далеко не одинок. Отдавая должное громадному авторитету писателя, Павел Михайлович пишет ему: «…Ваше мнение так велико и значительно, что я должен, во избежание невозможности поправить ошибку, теперь же приобрести картину и беречь её до времени, когда можно будет выставить».

Сам Николай Николаевич не питает надежд на скорый позитивный сдвиг в восприятии обществом его творения и пессимистично рисует в письме Николаю Ярошенко беспросветность сложившейся обстановки: «Неужели вы не понимаете, что свинья 1000-головая подняла морду и почувствовала своё время?.. У нас нет друзей, у нас все враги и публика, и художники, и старые, и младые ещё пуще… Неужели вы не видите даже у нас эту подделку под вкус рубля? Дело наше кончено, песня спета. Мы ещё будем продолжать агонию, не знаю, долго или коротко, но торжества мы своего не увидим. Конец».

Почти одновременно с «Христосом и Пилатом» из мастерской Ге отправилась на выставку картина «Совесть. Иуда», но публика и критика вновь развели руками в недоумении. Павел Петрович Чистяков, увидев картину, заметил Третьякову: «Ге может очень не худо исполнять, но он шалит и много беса имеет в себе, надеется на себя чересчур. А это самомнение – грех…»

Когда Николай Ге появлялся в столице, многие, желая увидеть и услышать неординарного художника, устремлялись к нему, и Николай Николаевич, дабы охватить своим вниманием всех и каждого, приноровился выступать перед собравшимися в форме «полуразговора, полулекции или проповеди». В грубой холщовой рубашке и поношенном пиджаке он показывался всюду, независимо от статуса собрания. Слово не письменное, а устное было для него основным средством вовлечения людей в свою идейную орбиту. Современники ценили «чудный ум» живописца Ге, удивляясь, «…как всё в нём совмещалось. Страстное негодование, неистощимый юмор, удивительная задушевность».

Николай Ге тяжело переживал академическую реформу, внесшую раскол в среду передвижников, хотя к этому времени успел разочароваться в деятельности Товарищества. По словам ученика художника, Николай Николаевич задумывал написать историю передвижничества, осветив причины успеха и упадка организации. «Прочту некролог Товарищества и сам уйду», – якобы говаривал Ге. Но есть свидетельства, согласно которым живописец приветствовал оживление академической жизни силами передвижников. Что он точно осуждал, так это ретроградство старой гвардии Товарищества, не допускавшей талантливую молодёжь на свои выставки.

В марте 1891 года Ге присутствовал на годичном собрании ТПХВ в Петербурге и вместе с Поленовым высказался за предоставление молодым художникам бо`льших прав. Любопытно письмо Василия Дмитриевича, адресованное Ге, после того памятного собрания: «Разговоры с Вами и вообще Ваши речи совершенно изменили мои отношения к людям и делу. Прежде я считал всех несогласных со мною (Ярошенко, Прянишникова и комп.) почти что моими врагами. А теперь просто людьми, идущими, может быть, к той же цели, но с другими средствами. Потому что есть два способа действовать: первое страхом, а второе любовью. Они просто ещё на первой ступени и не дошли до того идеала человечности, который Вы проповедуете…»

В ноябре 1891 года 35-летнее супружество Ге с Анной Петровной завершилось кончиной жены художника. Похоронив её в саду, рядом с домом, Николай Николаевич переживал горькое одиночество, хотя рядом с ним постоянно находилась родня, его не забывали ученики. Беспросветность окружающей действительности усугубляла депрессивное состояние Ге, в котором он признавался так: «Я знаю, что время ужасное мы переживаем, знаю, что это начало бедствия, и мысль и фантазия слабы, чтобы хоть сколько-нибудь угадать, до чего бедствие дойдёт… сердце болит. Тоска мучит и давит».

Мрачное предвидение побудило живописца взяться за «Распятие» в самом его трагическом толковании. Впрочем, наиболее драматичный евангельский сюжет будоражил воображение художника уже давно, воплотившись в большом количестве эскизов. Но мысль художника рвалась ко всё более сотрясающим сознание и душу решениям трагической сцены, традиционно вызывавшей у зрителя всего лишь смиренную скорбь. Живописец жаждал высечь из сердец, примирившихся со страшным испытанием, выпавшим на долю Спасителя, не привычное сострадание, а раскаяние, нравственное самобичевание, адовые муки переживания свершившейся чудовищной расправы как воплощения несовершенства мира вообще. «Я заставлю их рыдать, а не умиляться. Возвратясь с выставки, они надолго забудут о своих глупых интересах», – гневно предвещал художник.

«Николай Николаевич начал писать “Распятие” ещё в 1884 году, – вспоминала невестка художника Екатерина Ивановна Ге, – и я никак не думала, что он эту картину напишет: столько он её переписывал и так с нею мучился. Всё был недоволен выражением своей мысли».

Художник скрупулёзен в подготовительной работе, в изучении исторических материалов. В поисках наиболее верного решения Ге заполнял альбомы бесчисленными зарисовками, исполнял масляными красками большие эскизы. На зов помощи Николая Николаевича откликнулись ученики. Прибыв на хутор Ивановский из Киева, они в качестве натурщиков, используя верёвки, изображали распятое тело, в котором ещё недавно теплилась великая душа, и надо было обладать невероятным терпением и верой в мастера, чтобы выдержать такие необычные и продолжительные сеансы позирования. Сам же художник работает над полотном исступлённо, не различая дня и ночи, с экспрессивной горячностью смешивая краски не на палитре, а прямо на холсте.

На тему Распятия Ге исполнил очень много композиций, но довёл до конца только четыре, две из которых были всё-таки уничтожены автором. Почти одновременно с «Распятием» 1892 года к 20-й Передвижной выставке Николай Ге создал «Суд Синедриона. “Повинен смерти!”», но полотно не было допущено. «Христос написан в самом отвратительном виде», – захлёбывался от возмущения Константин Победоносцев. Согласный с ним монарх простодушно заметил, что Спаситель на картине Ге больше напоминает больного Миклухо-Маклая. Даже Лев Толстой счёл необходимым посоветовать художнику «…переписать Христа: сделать его с простым, добрым лицом и с выражением сострадания – таким, какое бывает на лице доброго человека, когда он знакомого, доброго старого человека видит мертвецки пьяным или что-нибудь в этом роде. Мне представляется, что будь лицо Христа простое, доброе, сострадающее, все всё поймут». Негодует Илья Репин: «…портит всё спешность, небрежность выполнения, уродливость, сбивчивость формы. Это – большой эскиз, недоделанный набросок». Ненадолго задержавшись в конференц-зале Академии наук, отвергнутый холст Ге водворился в мастерскую художника, чтобы испытать на себе возобновившиеся мучительные поиски автора. Ге сообщал Толстому о многократных правках фигуры и лица главного персонажа.

В марте 1894 года на 22-ю Передвижную выставку в сопровождении Николая Ге прибыло в столицу его душераздирающее «Распятие». Познакомившись с произведением художника ещё в Москве, Лев Толстой пролил слезу сочувствия. Император же, взглянув на картину, процедил: «Это бойня». И полотно в первый же день было удалено из экспозиции. «Распятие» поместили на частной квартире. Публика, возбуждённая запретом, стремилась увидеть работу Ге, а художник, стараясь сохранять внешнее спокойствие, говорил, что в отверженности своего произведения видит его несомненную значимость, и воодушевлённо пояснял пришедшим посмотреть на «Распятие» скрытые и явные посылы в муках рождавшегося творения.

Толстой писал тогда Ге: «Удивительная судьба христианства! Его сделали домашним, карманным, обезвредили его, и в таком виде люди приняли его, и мало того, что приняли его, привыкли к нему, на нём устроились и успокоились. И вдруг оно начинает развёртываться во всём своём громадном, ужасающем для них, разрушающем всё их устройство значении… Снятие с выставки – ваше торжество…» Но художник, в глубине души оскорблённый непризнанием, страдал не меньше своего Христа. Его стали одолевать сомнения, он даже порывался уничтожить истерзавшее его полотно.

Поздний Ге большинством передвижников не был принят и понят. Даже искренне интересовавшимся мироощущением художника становилось не по себе от мрачного натиска его картин Страстного цикла, тем более что в русскую живопись уже ворвались ликующие, жизнеутверждающие мотивы и краски, оставляя «Страстям» Ге мало шансов на привлечение внимания широкой публики.

В связи с передачей в дар городу коллекций Павла и Сергея Третьяковых в апреле 1894 года в московском Историческом музее был созван 1-й съезд русских художников и любителей художеств. Николай Николаевич выступил на нём с речью «Об искусстве и любителях». Негромкий голос живописца оказался не в состоянии совладать с овацией, устроенной собравшимися в честь Николая Ге. А потом в неохотно смолкнувшем зале прозвучали проникновенные слова о братьях-художниках, их творческом подвиге, и растроганные слушатели снова благодарно рукоплескали.

Донимаемый незначительным недомоганием, Николай Николаевич отправился на свой хутор, задержался в Нежине у младшего сына, а затем снова сел в поезд. Войдя в дом с чемоданом в руке, Ге пожаловался сыну Николаю, что очень скверно себя чувствует. Николай помог ослабевшему отцу добраться до постели, но не прошло и десяти минут, как художника не стало.

Через несколько дней Пётр Ге уведомил Льва Толстого об обстоятельствах скоропостижной кончины родителя 1 июня 1894 года. В длинном подробном письме, кроме всего прочего, значилось следующее: «Отец любил Вас так, как я никогда не видел, чтоб кто-нибудь любил другого человека. Каждый день по многу раз он читал Ваши сочинения, и даже можно сказать, что он всякий разговор непременно сводил на Вас…» Тогда же Павел Третьяков, поражённый, как и все, неожиданной смертью Ге, написал Павлу Чистякову: «Жаль, заблудшийся, но истинный художник был…»

Николай Николаевич Ге-младший, вероятно, беспокоясь о судьбе картин, сообщил вскоре Льву Толстому, что предоставляет ему право распоряжаться частью унаследованных им картин отца. «Распятие» и «Суд Синедриона» были отправлены в Ясную Поляну. Ещё не дождавшись их получения, писатель стал хлопотать об устройстве картин в галерею Павла Третьякова. Снятые с подрамника и свёрнутые холсты прибыли в усадьбу Толстого в плачевном состоянии. Писанные из соображений экономии дешёвыми красками, они так и не просохли должным образом, и газеты, использованные в качестве упаковочного материала, пристали к красочному слою. На предложение Толстого предоставить отдельное помещение произведениям Ге, которые сыновья художника согласились безвозмездно передать галерее Третьякова, сдержанный Павел Михайлович ответил, что сообщит о своём на сей счёт решении через год. После годичных размышлений собиратель принял в общей сложности 116 работ Николая Ге – картины, эскизы, этюды и рисунки. Обеспечить их собственным выставочным пространством Павел Михайлович не успел, в 1898 году Третьяков скончался, и сыновья художника захотели вернуть часть переданной коллекции, включавшей в себя «Распятие» 1892 года.

Круг родни и единомышленников, живших на хуторе Ивановском рядом с художником Ге, распался почти сразу после его кончины. Оставшись без центра притяжения, люди стали разъезжаться. Четыре лета на исходе ХХ века провёл на хуторе Михаил Александрович Врубель, женатый на племяннице супруги Николая Ге – Надежде Ивановне Забеле.

К 1895 году Николай Ге-младший отошёл от толстовства и приступил к строительству дома в Алуште для новой спутницы жизни Зои Григорьевны Ге и детей – своих и жены. В 1900-м семейство Николая Ге вовсе покинуло Россию, прияв французское подданство. Николай Николаевич писал статьи на общественно-политические темы, преподавал русский язык, пропагандировал творчество своего отца, в 1903 году устроив выставку его произведений в Париже и Женеве. Но в 1912-м Зоя Григорьевна покинула мужа, вернувшись на родину. В годину Первой мировой войны погиб сын Николая Николаевича – Иван, и безутешный отец подарил отцовское «Распятие» церкви города, в котором погребли внука русского художника Ге. (Сегодня эта картина находится в музее д’Орсе, а местонахождение последнего «Распятия» 1894 года неизвестно.) Сам Николай Николаевич Ге-младший в Россию так и не вернулся. А многострадальное творчество его отца – самого старшего из передвижников – дало жизнь новым побегам в искусстве ХХ века.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!