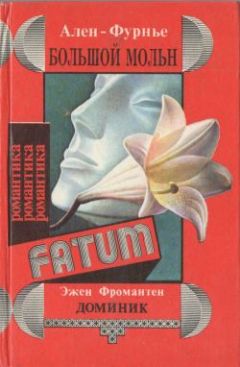

Текст книги "Доминик"

Автор книги: Эжен Фромантен

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)

Эжен Фромантен

Доминик

Госпоже Жорж Санд

Сударыня!

Перед вами – та небольшая книга, которую вы уже имели случай прочесть. К великому своему сожалению, я выпустил ее в свет без всяких изменений и, стало быть, со всеми следами неопытности, изобличающими пробу пера. Изъяны такого рода показались мне неустранимыми; бессильный исправить их, я в них сознаюсь. Будь книжка лучше, я был бы бесконечно счастлив поднести ее вам. Простите ли вы меня, скромнейшего из ваших друзей, за то, что при всем ее несовершенстве я вверяю ее покровительству имени, которое уже служило мне защитою и внушает мне столько же восхищения, сколько уважения и признательности?

Париж

Ноябрь 1862 года

(Э. Фромантен)

1

«Разумеется, у меня нет причин жаловаться, – говорил мне тот, чьи признания составят предмет весьма простого и мало романтичного повествования, которое я предлагаю читателю, – ведь, благодарение богу, теперь я ничто – даже если предположить, что было время, когда я представлял собою нечто, – и я желал бы многим честолюбцам прийти к тому же. Я обрел уверенность и покой, и, право же, это лучше, чем все упования на свете. Я пришел к согласию с самим собой, а это величайшая победа над невозможным, какую нам дано одержать. Вдобавок если прежде никто во мне не нуждался, то теперь я стал кому-то нужен, и если жизнь моя не оправдала ни единой из надежд, на нее возлагавшихся, то я хотя бы направил ее по единственному пути, которого, кажется, не ожидал никто: по пути самоограничения, непритязательности и здравомыслия. Стало быть, у меня нет причин жаловаться. Моя жизнь обрела смысл, и смысл не из худших, соответствующий и устремлениям моим, и достоинствам. Она по-деревенски проста, и это ей не во вред. Я обрезал ее с верхушки, как яблоню: она не так высока, не так горделива и заметна, издалека ее не видно, но тем глубже уходят ее корни и тем шире тень от кроны. Теперь в мире есть три существа, которым принадлежит моя жизнь и с которыми меня соединяют раз навсегда определившиеся обязательства, ничуть не обременительный долг, привязанность, не омраченная ни сожалениями, ни ошибками. Задача моя не из трудных, и я с нею справлюсь. И если правда, что человек живет не столько ради того, чтобы прошуметь, сколько ради того, чтобы возродиться в других, если счастье состоит в равновесии меж притязаниями и способностями, то я иду со всей возможной твердостью по стезе мудрости, и вы можете засвидетельствовать, что видели счастливого человека».

Вопреки этим уверениям, он отнюдь не был одним из многих, и прежде чем вернуться к незаметному провинциальному житью, совсем было с ним распростился, ибо имя его начало приобретать известность; но за всем тем он предпочитал причислять себя к сонму людей, ничем не примечательных, тех, кого именовал «мнимыми величинами». Когда ему напоминали об успехе, блеск которого, случалось, озарял его молодость, он возражал, что все это – заблуждение и со стороны других, и с его собственной, а в действительности он – ничто, и вот доказательство: теперь он ничем не отличается от большинства людей, с чем себя и поздравляет, ибо итог этот верен и составляет законное возмещение общественному мнению. Он любил повторять по этому поводу, что лишь немногие вправе почитать себя исключением; что роль избранника, когда ее не подкрепляет высокое дарование, до крайности смешна и суетна и ничем не оправдана; что дерзкое притязание быть отличным от большинства себе подобных чаще всего оборачивается нечистою игрой по отношению к обществу и непростительной дерзостью по отношению ко всем людям без притязаний, так и оставшимся ничем; что присвоить ореол значительности без всякого на то права – значит посягнуть на чужое достояние, и тот, кто пытается поживиться за счет общественных запасов славы, рискует рано или поздно быть застигнутым на месте преступления.

Быть может, он принижал себя подобным образом, чтобы объяснить свой отказ от честолюбивых замыслов и не давать ни себе самому, ни своим друзьям ни малейшего предлога для сожалений. Был ли он искренен? Я не раз задавался этим вопросом и подчас сомневался, что человек его душевного склада, во всем стремящийся к совершенству, может столь безропотно примириться с поражением. Но ведь в самой честной искренности есть столько оттенков, есть столько способов сказать правду, не высказав ее до конца! Разве полнейшая отрешенность от всех соблазнов помешает бросить взгляд издалека на те самые соблазны, от которых отрекаешься? И найдется ли человек, владеющий своими чувствами настолько, чтобы поручиться, что к нему в сердце никогда не закрадется сожаление, сыскав лазейку между смирением, которое зависит от нас самих, и забвением, которое нам может принести только время.

Впрочем, независимо от того, насколько справедлив он был к своему прошлому, не вполне сочетавшемуся с его нынешней жизнью – по крайней мере с его жизнью в описываемую пору, – он достиг той степени самоотречения, той степени безвестности, которая, казалось, свидетельствовала, что он оценил себя правильно. А потому я лишь ловлю его на слове, говоря о нем как о человеке, никому не ведомом. Он столь мало «кто-то» теперь – это его собственные слова – и столь многие могли бы найти самих себя на этих страницах, что я не совершу ни малейшей нескромности, обнародовав прижизненно портрет человека, так схожего обликом со многими другими. Если он чем-то отличается от великого множества тех, кто охотно узнал бы в нем себя, то лишь одной исключительной чертой, которой навряд кто-нибудь позавидует и которая состоит в том, что он вглядывался в себя с мужеством, встречающимся нечасто; и со строгостью, встречающейся еще реже, счел себя человеком вполне заурядным. Словом, хоть он и существует, но существует столь неприметно, что почти безразлично, в каком времени я поведу рассказ – в настоящем или в прошедшем.

Впервые я встретился с ним осенью. Волею случая знакомство наше состоялось в то время года, которое он предпочитает остальным и о котором говорит чаще всего, может быть, потому, что осень – достаточно точный символ незаметного существования, протекающего либо завершающегося в естественных рамках умиротворенности, безмолвия и сожалений. «Мой характер, – говорил он мне не раз, – пример злосчастного сочетания свойств, от которых никогда не удается избавиться вполне. Я делал все, что мог, чтобы искоренить в себе склонность к унынию, потому что нет черты нелепее в любом возрасте, а в моем особенно; но у иных людей душевный мир как бы подернут этаким элегическим облачком, которое всегда готово окропить дождем их мысли. Тем хуже для тех, кто родился в октябрьские туманы!» – добавлял он с улыбкою, относившейся одновременно и к вычурной метафоре, и к этому врожденному недостатку, из-за которого он чувствовал себя глубоко униженным.

В день нашего знакомства я охотился неподалеку от деревни, где он живет. Приехал я накануне, и в этих краях не знал никого, кроме доктора ***, моего приятеля, обосновавшегося здесь всего несколько лет назад; у него-то я и остановился. Когда мы с ним выходили из деревни, на холме, засаженном виноградными лозами и заслоняющем Вильнёв с востока, появился еще один охотник. Он шел неспешно, словно прогуливаясь, при нем были два крупных охотничьих пса, рыжая испанская ищейка и легавая черной масти; собаки рыскали по виноградникам, не теряя из виду хозяина. Ищейка и легавая были, как я узнал позже, неизменными и единственными его спутниками в этих почти каждодневных походах, вызванных не столько страстью к охоте – охота была лишь предлогом, – сколько побуждением более настоятельным: склонностью проводить жизнь на вольном воздухе и, главное, потребностью проводить ее в одиночестве.

«Ага! Вот и мсье Доминик вышел на охоту», – сказал мне доктор, узнав, несмотря на расстояние, обычную экипировку своего соседа. Чуть позже мы услышали выстрел, и доктор сказал: «Вот мсье Доминик выстрелил». Охотник бродил по тем же примерно местам, что и мы, огибая Вильнёв по тому же маршруту, определявшемуся, впрочем, направлением ветра, который дул с востока, и местами тяги, более или менее постоянными. Мы не теряли его из виду до конца дня, и хотя нас разделяло несколько сотен метров, могли следить за его охотой, так же как он мог следить за нашей. Местность была плоская, погода стояла тихая, а звуки в это время года разносятся так далеко, что, даже потеряв из виду его самого, мы все-таки самым отчетливым образом слышали каждый выстрел и даже его голос, когда, время от времени, он направлял собак, сбившихся с нарыска, или подзывал их к себе. Однако, то ли из нежелания быть навязчивым, то ли потому, что его мало привлекала охота втроем, как я мог заключить по одному замечанию доктора, тот, кого мой приятель называл мсье Доминик, подошел к нам только к вечеру, и началом дружбы, которая позже соединила нас троих, послужил самый банальный случай. Моя собака подняла куропатку как раз в тот момент, когда мы находились друг от друга на расстоянии полувыстрела. Он стоял слева, и куропатка полетела в его сторону.

– Стреляйте, сударь! – крикнул я ему.

Я заметил, что он вскинул ружье не сразу, и хотя заминка была почти неуловимой, она позволила ему удостовериться, что и доктор, и я действительно стоим слишком далеко, чтобы попасть; только после этого, убедившись, что если он не выстрелит, дичь не достанется никому, он проворно прицелился и нажал на спуск. Птица, подбитая на лету, не упала, а прянула вниз, и тяжелая тушка отскочила от земли, гулко ударившись о затвердевшую почву виноградника.

Это был великолепный самец в ярком оперении, его клюв и лапы цветом и твердостью напоминали коралл, шпоры были, как у домашнего петуха, а грудка почти такая же широкая, как у откормленного цыпленка.

– Сударь, – сказал мсье Доминик, подходя ко мне, – извините, что я стрелял в птицу, которую подняла ваша собака, но я был вынужден выстрелить вместо вас, чтобы не упустить отменную дичь, в здешних краях такая попадается нечасто. Куропатка принадлежит вам по праву. Я не позволил бы себе поднести ее вам в подарок, я возвращаю ее владельцу.

Он прибавил еще несколько любезных фраз, и я, сдавшись, принял подарок мсье Доминика, решив уплатить долг ответным знаком внимания.

Мсье Доминик казался молод с виду, хотя в ту пору перешагнул за сорок; он был выше среднего роста, смугл, чуть небрежен в повадках; мягкое выражение лица, размеренная речь и сдержанные манеры не лишены были некоторого строгого изящества. На нем был обычный наряд деревенского охотника – блуза и гетры. Только ружье свидетельствовало о том, что владелец его – человек состоятельный, а оба пса были в широких ошейниках с серебряной отделкой и монограммой хозяина. Он учтиво пожал руку доктору и почти тотчас удалился, собираясь наведаться, как он сказал, к сборщикам винограда, которые в тот вечер должны были кончить у него работу.

Стояли первые дни октября. Сбор винограда подходил к концу; на виноградниках, местами уже погрузившихся в обычную тишину, оставалось только две или три артели сборщиков, которые в этих краях именуются «ватагами», и высокий шест с праздничным флажком наверху, водруженный там, где снимали последние гроздья, означал, что ватага, работавшая у мсье Доминика, весело готовится «отведать гусятины», то есть собраться на прощальный ужин, который дается в честь завершения работы и на котором, по обычаю, среди прочих праздничных яств едят жареного гуся.

Близился вечер. Солнцу оставалось всего несколько минут пути до острого лезвия горизонта. Прочерчивая полосы света и тени, оно озаряло длинными лучами большую плоскую равнину, уныло размеченную виноградниками, полями и болотами, совершенно безлесную, лишь изредка вздымающуюся холмами и по временам открывающую сквозь далекий просвет вид на море. На одном из холмов смутно белели две деревушки, виднелись церкви с плоскими, еще романскими кровлями и колокольнями уже в готическом духе; несколько небольших ферм, разбросанных по равнине и окруженных тощими садиками и огромными стогами сена, оживляли этот однообразный и бесконечный пейзаж, который ничем не мог бы порадовать взор художника, если бы не странная красота, которую придавали ему погода, закат и осень. Только напротив Вильнёва, в ложбине, деревья росли чуть погуще, чем в других местах, скромным парком окружая жилой дом, хоть чем-то примечательный. То был особняк во фламандском вкусе, высокий, узкий, расчерченный по фасаду немногочисленными окнами разной величины и украшенный с боков башенками, крытыми шифером. Поблизости были расположены службы, явно более поздней постройки: скотный и птичий двор и сараи – все крайне непритязательное. Синеватый туман, поднимавшийся между стволами деревьев, свидетельствовал, что хотя бы в этой лощине в виде исключения протекает речка либо ручей; длинная сырая аллея – вернее, узкая луговина, поросшая мокрой травою и окаймленная ивами, – вела от дома прямо к морю.

– Вон та усадьба, – сказал доктор, показывая на этот зеленый островок, затерявшийся в наготе виноградников, – называется Осиновая Роща, там живет мсье Доминик.

В это время мсье Доминик направился к виноградарям и все дальше уходил от нас своим неспешным шагом, закинув за плечо ружье, которое он разрядил, а усталые псы брели следом; но едва он ступил на изрытую колеями тропу, которая вела к его виноградникам, как мы стали свидетелями сцены, которая очаровала меня.

На противоположном конце тропы появились двое детей, смех и голоса которых долетали до нас, и молодая женщина – издали видно было только ее платье из легкой ткани и красный шарф. Дети, радостно жестикулируя, бежали во всю прыть навстречу охотнику; их мать шла медленнее, приветственно помахивая концом пурпурного шарфа. Мы увидели, как мсье Доминик обнял по очереди обоих детей. Какое-то мгновенье эта группа, выделяясь живой сочностью красок средь мирного пейзажа, стояла на зеленой тропе, озаренная вечерним светом и словно овеянная кротостью уходящего дня. Затем отец, мать и дети пошли по направлению к Осиновой Роще, и последний луч закатного солнца проводил до самого дома эту счастливую семью.

Доктор рассказал мне тогда в нескольких словах, что господин Доминик де Брэй – его называли просто мсье Доминик, по старинному фамильярно-дружескому обычаю, укоренившемуся в этих местах, – здешний дворянин, мэр общины, обязанный этой почетной должностью, исправлять которую он начал всего несколько лет назад, не столько личному своему влиянию, сколько старинному уважению, которым пользуется его имя; что он всегда готов помочь обездоленным, что его очень любят и очень хорошо о нем отзываются, хотя на своих подопечных он похож только блузой, когда ее надевает.

– Человек он славный, – добавил доктор, – правда, малость нелюдим; по отменно порядочен, прост в обхождении и сдержан; скуп на слова, щедр на услуги. Могу сказать о нем одно: сколько в этом селении жителей, столько и людей, чем-то ему обязанных.

Вечер, который завершил этот день, проведенный на вольном воздухе, был таким чудесным, таким безупречно ясным, какие выпадают только в разгар лета. Я помню его так живо скорее всего потому, что какая-то особая созвучность впечатлений помогла мне удержать в памяти все мои тогдашние ощущения вплоть до самых незначительных. В небе стояла луна, ослепительное лунное сияние, так что известковая дорога Вильнёва и его белые дома вырисовывались как в полдень – в более приглушенном освещении, пожалуй, но с не меньшей четкостью. Главная улица, прямою линией прорезающая селение, была безлюдна. Из-за дверей и притворенных ставен еле слышно доносились голоса, звяканье посуды: семьи садились за ужин. Узкие лучи света проскальзывали сквозь замочные скважины либо кошачьи лазейки[1]1

В некоторых провинциях Франции существовал обычай прорезать специальные лазейки для кошек в нижней части входной двери. (Здесь и далее примечания переводчика.)

[Закрыть] из домов, где еще не спали, и прочерчивали красным холодную белизну ночи. Только двери давилен были распахнуты; давильни проветривались, и по всему селу влажный дух раздавленного винограда и теплые испарения бродящего вина мешались с запахами курятника и хлева. Было совсем тихо, лишь иногда запевали с первосонья петухи, возвещая сырую ночь. Певчие дрозды, появившиеся в этих краях с восточным ветром, и перелетные птицы, кочующие с севера на юг, проносились над селением, непрерывно перекликаясь, словно путники ночью. В девятом часу вечера снизу из лощины послышался веселый гул, и тотчас в ответ на пронзительные и ритмические звуки волынок, наигрывавших мелодию кадрили, все собаки с окрестных ферм залились лаем.

– Это пляшут у мсье Доминика, – сказал мне доктор. – Вот вам и повод нанести ему визит сегодня же, если угодно – вам ведь следует поблагодарить его. Когда у кого-то из землевладельцев празднуют сбор винограда и пляшут под биниу,[2]2

Биниу – бретонская волынка.

[Закрыть] это почти то же самое, что общественное гулянье.

Мы пошли виноградниками к Осиновой Роще. Кроткое очарование этой необыкновенной ночи коснулось и нас. Доктор, испытывавший его на свой лад, стал разглядывать те немногие звезды, которых не затмило белое сиянье луны, и пустился в астрономические мечтания, какие только и считают дозволенными люди его склада.

Танцующие собрались за оградой на лужайке, которая примыкала к скотному двору и представляла собою нечто вроде тока, окруженного высокими деревьями и поросшего травой; от вечерней сырости трава была мокрая, как после дождя. Луна так ярко озаряла этот импровизированный праздник, что никакого другого освещения не требовалось. Здесь были по преимуществу сборщики винограда из артели, работавшей у мсье Доминика, да двое-трое парней, живших неподалеку и явившихся на звуки волынки. Затрудняюсь сказать, насколько одарен был волынщик, но он дул в биниу с великим пылом и извлекал из своего инструмента необычайно протяжные и пронзительные ноты, так резко отдававшиеся в безветренном и гулком ночном воздухе, что, слушая его, я понимал, почему эта музыка слышна была в Вильнёве несмотря на расстояние; она разносилась по округе на полумилю, и тем из местных девушек, кто уже спал, в ту ночь наверняка снились кадрили. Парни ограничились тем, что сняли рабочие блузы, их партнерши переменили чепцы и подоткнули домотканые передники, но все остались в сабо – «бо», как говорят они сами; наверное, в своей привычной обуви они чувствовали себя увереннее и к тому же этими тяжеловесными деревяшками удобнее отбивать такт столь же тяжеловесной пантомимы с прыжками, именуемой бурре.[3]3

Бурре – народный бретонский танец.

[Закрыть] По двору мелькали служанки со свечой в руке, они сновали между кухней и помещением, где были накрыты столы, и, когда волынщик прекращал игру, чтобы набрать воздуху в легкие, слышно было, как поскрипывает пресс в давильне, отжимая оставшийся виноград.

Там-то, среди балок, брусьев, воротов и вращающихся колес этой удивительной лаборатории, мы и нашли мсье Доминика. Две-три лампы весьма скудно освещали обширное помещение, заставленное громоздкими машинами и всевозможными приспособлениями. Сейчас как раз отжимали мязгу,[4]4

Мязга – масса винограда, отжатого в дробилке.

[Закрыть] то есть раскладывали виноград, раздавленный в дробилке, и сгребали его аккуратной горкой, чтобы выдавить оставшийся сок. Сусло, стекавшее теперь редкими каплями, с журчаньем иссякающего родника сползало в каменные лохани, и длинный кожаный шланг, похожий на пожарный, отсасывал его оттуда и сливал в чаны в недрах погреба, откуда тянуло уже не сахаристым ароматом раздавленного винограда, а винным духом и веяло особым жаром. Отовсюду стекало молодое вино. Стены запотели от виноградного сока. Хмельной пар туманом обволакивал лампы. Мсье Доминик стоял близ платформы пресса, где работали виноградари, и светил им ручным фонарем, который и позволил нам разглядеть его в полумраке. Он не сменил охотничьего костюма, и его нельзя было бы отличить от работников, если бы они не величали его «сударем» и «хозяином».

– Право, вам не за что извиняться, – сказал он доктору, когда тот заговорил о неудачно выбранном времени для визита, – не то мне придется извиняться самому и гораздо дольше.

Показывая нам с фонарем в руке свою давильню, он и впрямь держался столь непринужденно и в то же время со столь безукоризненной учтивостью, что, по-моему, его смущала только невозможность найти для нас здесь удобное место.

Мне нечего сказать о нашей беседе, первой из частых и долгих бесед, которые потом у нас с ним были. Помню только, что после разговора на немногие общие для всех собеседников темы: об урожае винограда и пшеницы, об охоте и о сельской жизни, – вдруг произнесено было слово «Париж», прозвучавшее как неизбежная антитеза всему, что есть в жизни простого и деревенского.

– Да, славное было времечко! – сказал доктор, которого это слово неизменно выводило из апатии.

– Всяк сожалеет о своем! – отвечал мсье Доминик.

И это было сказано с особой интонацией, более многозначительной, чем сами слова, так что мне захотелось узнать ее скрытый смысл.

Мы вышли в тот момент, когда виноградари садились ужинать. Час был поздний, нам нужно было поторопиться в Вильнёв. Мсье Доминик вел нас по круговой аллее сада, незаметно переходившего в парк, затем вдоль увитой виноградом галереи, которая тянулась по всему фасаду; с дальнего ее конца открывался вид на море. Когда мы проходили мимо освещенной комнаты, окно которой открыли, чтобы впустить теплый ночной воздух, я заметил молодую женщину, что встречала мсье Доминика после охоты; она сидела подле двух детских кроваток и шила на пяльцах. У ворот мы раскланялись. Лунный свет заливал просторный парадный двор, куда уже не доносился праздничный шум. Оба пса, уставшие после охоты, спали, растянувшись на песке каждый перед своей конурой. В кустах сирени возились птицы, должно быть вообразив из-за яркости лунного сиянья, что рассвет близок. На время ужина танцы прекратились, и с заднего двора ничего не было слышно; вся Осиновая Роща – и дом, и угодья – погрузилась теперь в глубочайшую тишину, которая была отдыхом после пронзительных звуков волынки.

Несколько дней спустя мы с доктором, вернувшись к себе, нашли две визитные карточки господина Доминика де Брэя, который заходил к нам в наше отсутствие с ответным визитом, а на следующее утро получили из Осиновой Рощи пригласительное письмо. Оно было написано от имени госпожи де Брэй, но подписано ее мужем; в самых любезных выражениях нас приглашали пожаловать по-соседски на семейный обед и сообщали, что были бы счастливы видеть нас у себя.

Эта новая встреча, которая, по сути, впервые ввела меня в дом владельцев Осиновой Рощи, была сама по себе ничем не примечательна, и я упоминаю о ней лишь потому, что хочу сказать сразу же несколько слов о семействе мсье Доминика. Оно состояло из трех членов, которых я видел мельком и издали на виноградниках: темноволосой девчушки по имени Клеманс, хрупкого белокурого мальчика, слишком вытянувшегося для своих лет и уже обещавшего носить полуфеодальное-полудеревенское имя Жана де Брэя с достоинством, исполненным не столько силы, сколько благородства, и их матери. Что до нее, то она была жена и мать в лучшем смысле обоих этих слов; она не казалась ни важной матроной, ни беспечной девушкой, но при явной ее молодости в ней чувствовались зрелость и достоинство, обретенные в глубоком сознании этого двойного долга; удивительной красоты глаза при некоторой неопределенности черт лица, много мягкости, при первом знакомстве – какая-то скованность, вызванная, возможно, привычкой к уединенной жизни, и бесконечная одухотворенность и тонкость.

В тот год мы не сошлись теснее: раза два мы охотились вместе по приглашению господина де Брэя да несколько раз навестили друг друга; эти встречи скорее позволили мне узнать дороги его родного селения, чем открыли нехоженые пути к его дружбе. Затем наступил ноябрь, и я уехал из Вильнёва, не успев сойтись ближе со счастливым семейством – так мы с доктором окрестили владельцев Осиновой Рощи.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.