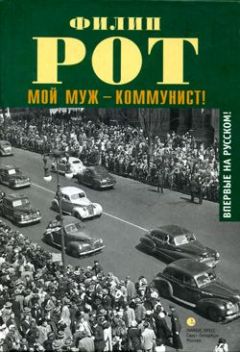

Текст книги "Мой муж – коммунист!"

Автор книги: Филип Рот

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

– Нет, – ответил я.

– Так прочитай, – распорядился Железный Рин, все еще листая страницы моей книги.

– Говард Фаст там много цитат из Пейна приводит, – сказал я.

Подняв взгляд Железный Рин произнес: «Сила народной массы в революции, но, как ни странно, несколько тысяч лет человечество терпело рабство, не сознавая этого».

– Там, в книге, это есть, – сказал я.

– Еще бы! Как же без этого.

– А знаешь, в чем была гениальность Пейна? – спросил меня мистер Рингольд. – Общая, кстати, для всех этих людей. Для Джефферсона. Для Мэдисона. Знаешь в чем?

– Нет, – сказал я.

– Да знаешь ты, знаешь, – настаивал он.

– В том, что они не боялись англичан?

– Да ведь многие не боялись. Нет. В том, как они выражали, как формулировали суть общего дела по-английски. Революция была совершенно спонтанной, абсолютно неорганизованной. Разве не такое ощущение остается после этой книги, а, Натан? Ну и вот, этим парням пришлось отыскивать для революции язык. Находить слова для обозначения великой цели.

– Пейн, – сказал я мистеру Рингольду, – говорил: «Я написал эту маленькую книжицу, потому что хочу, чтобы люди знали, во что они стреляют».

– И он добился своего, – сказал мистер Рингольд.

– Вот, – сказал Железный Рин, указывая на страницу. – По поводу Георга Третьего. Слушай. «Пусть дьявол поразит меня несчастьями, если я сделаю из своей души блудницу, принеся клятву верности тому, кто в сущности своей тупой, упрямый, жалкий и жестокий человек».

Обе цитаты из Пейна, приведенные Железным Рином (который озвучил их своим сценическим, обкатанным на программе «Свободные и смелые», «народным» грубоватым голосом), были в числе той дюжины высказываний, которые я и сам выписал и выучил.

– Ну как, небось нравится? – обращаясь ко мне, сказал мистер Рингольд.

– Ага. Особенно это: сделать из души блудницу.

– А почему? – спросил он.

Я начинал отчаянно потеть и от солнца, бьющего в лицо, и от радости, что познакомился с Железным Рином, а теперь еще и оттого, что приходится отвечать мистеру Рингольду как на уроке, когда на самом деле я сижу между двух голых по пояс братьев, каждый под два метра ростом, двух здоровенных, мощных мужчин, от которых исходит сильная, интеллигентная мужественность, которой я так стремился набраться. Главное, вот: мужчины, которые могли бы говорить о бейсболе и боксе, говорят о книгах. И говорят о книгах так, словно книга дает что-то нужное позарез. Это не то, что открыть книгу, чтобы восторгаться ею, или черпать в ней вдохновение, или, уйдя в нее с головой, исчезнуть из мира. Нет, они этой книгой способны сражаться.

– Потому что, – сказал я, помедлив, – обычно о своей душе не думаешь как о блуднице.

– А что он подразумевал под этим «сделать из души блудницу»?

– Продать ее, – ответил я. – Продать свою душу.

– Правильно. Видишь, насколько это сильнее – написать «Пусть дьявол поразит меня несчастьями, если я сделаю из своей души блудницу», чем «если я продам свою душу»?

– Вижу.

– А почему это сильнее?

– Потому что, сказав «блудница», он олицетворяет душу.

– Ну, а еще?

– Ну, слово «блудница»… это ведь не обычное слово, его публично не употребляют. На каждом шагу люди не пишут «блудница» и на публике слово «блудница» не говорят.

– А это отчего?

– Ну, от стыда. От смущения. Вроде как неприлично.

– Во! Приличия. Вот оно. Правильно. Стало быть, чтобы такое сказать, нужна смелость.

– Да.

– А это-то как раз и привлекает в Пейне, правда же? Его смелость.

– Наверное. Ну да.

– И вот теперь ты знаешь, почему тебе нравится то, что тебе нравится. Ты сделал мощный рывок, Натан. Причем знаешь это, потому что пригляделся к одному только слову, которое он употребил, всего к одному слову, но ты подумал об этом слове, задал себе несколько вопросов об этом его слове и вдруг сквозь это слово все разглядел, как будто посмотрел в увеличительное стекло, и тебе высветился один из источников силы этого великого писателя. Он смелый. Томас Пейн – смелый писатель. Но разве этого достаточно? Это всего лишь часть волшебной формулы. Смелость должна быть оправдана какой-то целью, иначе она поверхностна, дешева и вульгарна. Зачем была Томасу Пейну его смелость?

– Ну, чтобы отстаивать… – задумался я. – Отстаивать свои убеждения.

– Ого, вот это молодец! – внезапно провозгласил Железный Рин. – Вот так парень, не зря он улюлюкал на мистера Дугласа!

Вот так и вышло, что через пять дней вместе с Железным Рином я оказался гостем организаторов митинга, который проводили в центре Ньюарка, в самом большом из городских театров, называвшемся «Мечеть». Митинг был в поддержку Генри Уоллеса, кандидата в президенты от только что сформированной Прогрессивной партии. В кабинете Рузвельта Уоллес семь лет был министром сельского хозяйства, а потом, когда Рузвельт пошел на третий срок, стал вице-президентом. В сорок четвертом его слегка турнули, заменив на Трумэна, и уже в правительстве Трумэна Уоллес на короткое время стал министром торговли. В сорок шестом президент выгнал Уоллеса за громкие призывы к сотрудничеству со Сталиным и дружбе с Советским Союзом в тот самый момент, когда Советский Союз стал восприниматься Трумэном и демократами не только как идеологический противник, но и как серьезная угроза миру, чью экспансию и в Европе, и повсеместно Западу приходится сдерживать.

Этот раскол внутри Демократической партии – между антисоветским большинством с президентом во главе и «прогрессивными» поклонниками Советов во главе с Уоллесом, который воспротивился доктрине Трумэна и плану Маршалла, – в нашем доме проявился в виде трещины, прошедшей между отцом и сыном. Отец, восхищавшийся Уоллесом, когда тот был рузвельтовским протеже, нынче был против его кандидатуры по той самой причине, по которой американцы традиционно не поддерживают кандидатов от третьей партии, – в данном случае потому, что такой кандидат оттянет голоса демократов левого крыла от Трумэна на себя, сделав практически неизбежным избрание Томаса Э. Дьюи, губернатора штата Нью-Йорк, а тот – кандидат республиканцев. Однако люди Уоллеса хвалились, что их партия соберет шесть или семь миллионов голосов, столько, сколько ни одной американской третьей партии собрать и не снилось.

– Ваш кандидат просто-напросто лишит демократов доступа в Белый дом, – объяснял мне отец. – А если придут республиканцы, это будет, как всегда, бедой для страны. Тебя еще не было, когда президентами были Гувер, Гардинг и Кулидж. На себе ты не испытал, как жестоко обходится с народом Республиканская партия. Что? Тебе противен большой бизнес, Натан? Ты презираешь то сообщество, которое вы с Генри Уоллесом называете «толстосумами с Уолл-стрит»? Ну, так ты не знаешь, что бывает, когда партия большого бизнеса ходит прямо по головам простого народа. А я знаю. Мне знакома нищета, знакомы такие невзгоды, от которых ты и твой брат, слава богу, избавлены.

Мой отец родился в трущобах Ньюарка и стал мозольным оператором только потому, что вечерами ходил на курсы, тогда как днем работал: разгружал грузовики с хлебом; всю свою жизнь, даже и потом, когда он заработал какие-никакие доллары и мы переехали в собственный домик, он продолжал отождествлять себя с бедняками – с теми, кого я вслед за Генри Уоллесом называл «простым народом». Меня ужасно расстраивало, что отец наотрез отказывается голосовать за кандидата, который, как я пытался убедить его, поддерживает его же собственные принципы Нового курса. Уоллес ратует за государственную программу здравоохранения, за поддержку профсоюзов, пособия и пенсии для рабочих, он противник закона Тафта – Хартли и ужесточения законодательства о труде, противник поправки Мундта – Никсона и преследования политических радикалов. Если поправка Мундта – Никсона пройдет, всем коммунистическим или «коммунистически ориентированным» организациям потребуется государственная регистрация. Уоллес давно говорит, что билль Мундта – Никсона – это первый шаг к полицейскому государству, попытка устрашить американский народ, заставить его замолчать; он назвал этот билль «самым подрывным» законопроектом, когда-либо вносившимся в палату представителей. Прогрессивная партия ратует за свободу убеждений, которые должны, по выражению Уоллеса, «свободно конкурировать на рынке идей». Но больше всего меня впечатляло, что, агитируя на Юге, Уоллес отказывался даже говорить на собрании, куда не допущены негры, – ведь это первый в истории кандидат в президенты, поднявшийся до такого уровня честности и отваги.

– Демократы, – говорил я отцу, – никогда ничего не сделают, чтобы покончить с расовой сегрегацией. Никогда не отменят подушный налог,[5]5

В некоторых штатах Юга даже в двадцатом веке сохранялся узаконенный денежный сбор, который каждому необходимо было внести для участия в выборах. Окончательно отменен в 1964 году.

[Закрыть] не поставят крест на судах Линча, да и вообще им плевать на притеснение негров. Никогда они ничего такого не делали и не сделают.

– Не согласен с тобой, Натан, – хмурился отец. – Взять хотя бы Гарри Трумэна. Гражданские права у него на манер крепкой поперечины – всю избирательную платформу держат. Ты приглядись, что он делает: ведь он избавился от всех южных изуверов!

И впрямь, не только Уоллес вылетел в том году из Демократической партии, но также и «изуверы», о которых говорил мой отец, то есть южные демократы: они сформировали свою собственную партию – «Партию прав штатов», их называли «диксикратами». Они выдвинули в президенты губернатора Южной Каролины Строма Тёрмонда, ярого сегрегациониста. «Диксикраты» тоже собирались оттянуть на себя голоса избирателей, а именно южан, которые традиционно голосуют за Демократическую партию, и в этом был еще один резон ожидать сокрушительной победы Дьюи над Трумэном.

Каждый вечер в кухне за обедом я делал все, чтобы убедить отца голосовать за Генри Уоллеса и возобновление Нового курса, и каждый вечер он пытался втолковать мне, что на таких выборах, как эти, необходим компромисс. Но поскольку за образец я взял Томаса Пейна, самого бескомпромиссного патриота в истории Америки, от одного только звучания первого слога в слове «компромисс» я подскакивал на стуле и взывал к отцу, к матери и к десятилетнему брату (который, едва я открою рот, взял моду нарочно меня изводить, повторяя преувеличенно негодующим тоном: «Голос за Уоллеса – это голос за Дьюи!») – мол, что за жизнь, если отец дома, так и поесть спокойно нельзя!

Однажды вечером за обедом отец попробовал другую тактику – просветить меня, подробнее рассказать о том, как далеко заходит презрение республиканцев к народным нуждам экономического характера и к справедливости в политическом плане, то есть ко всему, что я считал для себя важным, но я и слушать не желал: к вопросу о правах негров обе главные политические партии подходили одинаково бессовестно, одинаково безразлично смотрели на несправедливости, присущие капиталистической системе, были одинаково слепы к катастрофическим последствиям для человечества нарочито провокационной политики нашей страны в отношении миролюбивого русского народа. Чуть не плача и вкладывая в каждое слово всю душу, я сказал отцу: «Я просто тебе удивляюсь!» – как будто это он был сыном, бескомпромиссным мальчишкой.

Однако по-настоящему удивиться мне пришлось чуть позже. Под вечер в субботу он вдруг сказал, что не советовал бы мне идти вечером в «Мечеть» на митинг Уоллеса. Если после нашего разговора я все равно буду настаивать, удерживать меня он не станет, но хочет, чтобы я, по крайней мере, выслушал его, прежде чем приму окончательное решение. Когда во вторник, придя домой из библиотеки, я радостно объявил за обедом, что приглашен Железным Рином, звездой радио, быть его гостем на митинге Уоллеса, то так явственно трепетал от счастья, так гордился тем, что Рин проявил ко мне особый интерес, что мать просто не дала отцу по этому поводу высказаться. Зато теперь он хотел, чтобы я выслушал его – мол, родительский долг требует, чтобы он кое-что обсудил со мной, так что на секунду – стоп! – замри и раньше времени с цепи не срывайся.

Отец воспринимал меня так же серьезно, как братья Рингольды, но не было в нем ни политического бесстрашия Айры, ни литературной изощренности Марри, а главное, этой их кажущейся легкости подхода, незаинтересованности в моем воспитании, в том, хороший я мальчик или нет. Рингольды, как в боксе, обещали с двух ударов ввести меня в большую игру, дать мне возможность наконец понять, что значит быть мужчиной, что для этого, по большому счету, нужно. Рингольды требовали от меня отклика на том уровне ответственности, до которого я, по моему ощущению, как личность уже дозрел. Насколько я хороший мальчик – это им не интересно. Им интересны мои убеждения. Однако опять-таки над ними не висит родительский долг, повелевающий отцу направлять сына в обход всех жизненных ловушек. Заботиться, чтобы сын не попадал в ловушки, должен отец, а учителю это не обязательно. О поведении сына приходится заботиться отцу, именно он должен думать о социальной адаптации маленького Тома Пейна. Но как только маленький Том Пейн попадает в компанию взрослых мужчин, папа может сколько угодно заботиться о нем как о ребенке – это уже не важно, дело отца проиграно изначально. Ну да, он заботится о ловушках, капканах и прочих западнях – если бы не заботился, с его стороны это было бы нехорошо. Но он все равно проигрывает. Маленькому Тому Пейну ничего не остается, как только списать его со счетов, отбросить и предать отца, чтобы смело ринуться вперед, в первую же волчью яму. Да и дальше, став самостоятельным и продолжая отстаивать истинное единство личности и бытия, до конца своих дней он будет падать то в одну яму, то в другую, вплоть до могилы, которая хотя и вряд ли чем хороша, но, по крайней мере, она последняя из тех ям, в которые ты можешь свалиться.

– Послушай-ка сначала меня, – сказал отец, – а потом сам можешь решать. Сынок, я уважаю твою независимость. Желаешь в школу ходить со значком Уоллеса? Да пожалуйста. Это свободная страна. Но ты обязан знать все факты. Прийти к обоснованному решению, не зная фактов, невозможно.

Почему миссис Рузвельт, авторитетная и высокочтимая вдова президента, перестала оказывать Генри Уоллесу поддержку, почему повернула против? Почему Гарольд Айкс, человек близкий к Рузвельту, верный его министр внутренних дел и тоже ведь масштабная личность, перестал оказывать Генри Уоллесу поддержку и тоже повернул против? Почему Конгресс производственных профсоюзов, деятельная и эффективная организация, какой прежде не знала эта страна, перестал давать деньги и оказывать поддержку Генри Уоллесу? Потому что в кампанию поддержки Уоллеса проникли коммунисты. Отец не хотел, чтобы я шел на митинг из-за коммунистов, которые Прогрессивную партию практически подчинили себе. Отец сказал, что Генри Уоллес либо чересчур наивен и не понимает этого, либо (что, к несчастью, больше похоже на правду) ему не хватает честности признать, что коммунисты, особенно из подмятых ими под себя профсоюзов, уже исключенных из КПП…

– Да ты просто ярый антикоммунист! – крикнул я и выбежал из дома. Сел в четырнадцатый автобус и поехал на митинг. А там встретил Пола Робсона.

Певец-негр подошел и пожал мне руку, когда Аира представил меня как того самого парнишку, школьника, о котором он говорил. «Пол, это он, тот мальчик, что устроил улюлюканье Стивену А. Дугласу». Нет, это ж надо! – сам Пол Робсон, великий негритянский актер и певец, сопредседатель комитета по выдвижению Уоллеса в президенты, который всего несколько месяцев назад, во время демонстрации против билля Мундта – Никсона пел перед пятитысячной толпой Оl'Man River – прямо в Вашингтоне, прямо у подножия мемориала Джорджа Вашингтона! И который настолько бесстрашен, что перед всем сенатским Комитетом по судебной практике в ответ на вопрос, станет ли он исполнять поправку Мундта – Никсона, если таковая будет принята, сказал: «Я буду преступать закон!», а потом и того пуще – когда его спросили, за что ратует Коммунистическая партия, сказал: «За полное равенство для негритянского народа». А теперь Пол Робсон обеими руками жмет мне руку и говорит: «Так держать, молодой человек, будьте так же храбры и дальше!»

Стоять за сценой вместе с артистами и ораторами в театре «Мечеть» (при этом ощущая себя сразу в двух новых и экзотических мирах – в мире леворадикальной элиты и в мире кулис) было так же здорово, как если бы я сидел в «укрытии» с игроками во время встречи команд Национальной и Американской лиги. Из-за кулис я слышал, как Айра вновь изображает Авраама Линкольна, который на сей раз обрушивал свой гнев не на Стивена А. Дугласа, а на поджигателей войны в обеих политических партиях: «Поддерживая реакционные режимы по всему миру, вооружая Западную Европу против России, милитаризуя Америку…» Видел я и самого Генри Уоллеса, стоял не более чем в двадцати футах от него, перед тем как он пошел на сцену, чтобы обратиться к толпе, а потом, когда Айра к нему подошел что-то шепнуть на праздничном приеме после митинга, я оказался и вовсе почти рядом с ним. Во все глаза я смотрел на этого сына фермера-республиканца из Айовы, а теперь кандидата в президенты, – на вид и на слух совершенно обычного американца, но при этом политика, который борется против высоких цен, против большого бизнеса, против сегрегации и дискриминации негров, против сюсюканья с диктаторами вроде Франсиско Франко и Чан Кайши, – смотрел и вспоминал, что Фаст писал о Пейне: «Уже тогда его мысли были куда ближе к чаяниям простого рабочего, чем когда-либо могли сделаться идеи Джефферсона». А в 1954 году (через шесть лет после того вечера в «Мечети», когда кандидат простого человека, кандидат народа и народной партии, стиснув кулак, крикнул с трибуны: «Наша свобода в опасности, ее всерьез хотят у нас отобрать!», и от его слов у меня по всему телу побежали мурашки) я обратился за Фулбрайтовской стипендией, а мне ее вдруг – бац! – и не дали.

Я ничего из себя не представлял, просто не мог быть ничем иным, кроме как ничтожной песчинкой, и все же каток, фанатично плющивший коммунизм, слегка придавил и меня.

Айра Рин родился в Ньюарке за два десятилетия до меня, в 1913 году. Он был бедным мальчишкой из неблагополучной семьи, рос в хулиганском квартале, короткое время посещал Барринджеровскую среднюю школу, где не успевал по всем предметам, кроме физкультуры. У него было плохое зрение и негодные очки, так что он едва различал то, что надо было прочитать в учебнике, а то, что учитель писал на доске, и подавно. Ничего толком не видел, не мог учиться, и однажды, как он об этом вспоминал потом, «настало утро, надо в школу, а я взял да и не стал просыпаться».

Отец у Марри и Айры был такой, что Айра не хотел о нем даже говорить. За все те месяцы, что мы с ним общались после митинга в поддержку Уоллеса, Айра об отце сказал всего лишь следующее: «Я с отцом не мог даже разговаривать. На своих сыновей он никогда не обращал ни малейшего внимания. Не то чтобы специально. Просто он по природе был зверем». Мать Айры, которую он помнил и любил, умерла, когда ему было семь, а на смену ей пришла, как он вспоминал, «мачеха – такая, про каких говорится в сказках. Настоящая гадина». Проучившись в старших классах года полтора, он бросил школу, а через несколько недель в пятнадцать лет навсегда ушел из дома и устроился на работу – копать канавы. Пока не разразилась война, во время Депрессии он много скитался, сперва по Нью-Джерси, потом по всей Америке, хватался за любую работу, и в основном работа была такая, что пупок надорвешь. Сразу после Перл-Харбора записался в армию. Разглядеть буковки в таблице для проверки зрения он не мог, но в кабинет окулиста стояла длинная очередь, и Айра сумел подобраться к таблице поближе, насколько мог запомнил ее, вновь встал в очередь и так сумел пройти медкомиссию. После того как в 1945 году его демобилизовали, год он провел в Калумет-Сити (штат Иллинойс), где делил комнату со своим лучшим армейским другом, рабочим-литейщиком, коммунистом по имени Джонни О'Дей. Солдатами они вместе были в Иране, работали там грузчиками в доках, разгружали поставлявшееся по ленд-лизу оборудование, которое дальше отправлялось железной дорогой через Тегеран в Советский Союз. За ту силу, которую Айра демонстрировал на работе, О'Дей прозвал приятеля Айроном, то есть «железным».[6]6

Iron – железный (англ)

[Закрыть] Вечерами О'Дей учил своего «железного» приятеля читать книги, писать письма, а заодно преподавал ему марксизм.

О'Дей был старше Айры лет на десять, взрослый мужчина, даже седой. «Как он в его годы попал на службу, – разводил руками Айра, – я до сих пор ума не приложу». Длинный и тощий, как телеграфный столб, но крутейший сукин сын из всех, кого Айра встречал, О'Дей возил в своем багаже легкую боксерскую грушу, на которой отрабатывал реакцию; был так быстр и силен, что, «если придется», мог вышибить мозги сразу двоим или троим. К тому же был умен. «Я ничего не знал про политику, – вспоминал Айра. – Ни про какие политические акции – ни бельмеса. Одну политическую систему, одну философию от другой в упор не отличал. Но этот парень здорово со мной поработал. Говорил со мной о рабочем классе. О его положении в Соединенных Штатах. О том вреде, который правительство причиняет рабочим. И подкреплял сказанное фактами. А конформистом он не был, нет. Настолько не был конформистом, что если он что делал, то уж точно не по книжке. М-да, О'Дей много чего для меня сделал, это я знаю твердо».

Подобно Айре, О'Дей был не женат. «Обременительные союзы, – говорил он Айре, – это не то, во что мне хотелось бы впутываться. Дети – это заложники, которыми могут воспользоваться враги». Хотя образования у него было всего на класс больше, чем у Айры, О'Дей, как он называл это, «настропалил себя сам» в «устной и письменной полемике», для чего неустанно переписывал абзац за абзацем всевозможные книги, а потом, пользуясь школьным учебником грамматики, анализировал структуру предложений. Именно О'Дей дал Айре карманный словарь, благодаря которому жизнь Айры началась заново. «У меня был словарик, и я его по вечерам читал, – рассказывал мне Айра. – Читал, как читают романы. Потом я кого-то попросил, и мне прислали словарь синонимов Роджета. Целый день я разгружал суда, но все равно каждый вечер работал над развитием лексики».

Открыл для себя чтение. «Однажды (должно быть, это была худшая ошибка, которую когда-либо совершало армейское начальство) нам прислали полностью укомплектованную библиотеку. Вот дураки! – покачал он головой, усмехнувшись. – В конце концов я прочитал, наверное, все книжки, что там были. Для этой библиотеки даже выстроили специальный железный ангар, как на Квонсетской базе в Род-Айленде, там понаделали полок, а ребятам сказали: «Хочешь книжку? Заходи и бери!» А уж какую книжку брать, это ему – как теперь, так и тогда тоже – советовал не кто иной, как все тот же О’Дей.

Не успели мы начать активно общаться, как Айра показал мне три исписанных листа, озаглавленные: «Конкретные предложения Рингольду по применению его способностей» – это тоже сочинил О'Дей, когда они вместе служили в Иране. «Первое: всегда держи под рукой словарь, причем хороший, со множеством синонимов и антонимов, даже когда пишешь записку молочнику. И пользуйся им. Никогда не пиши наугад, не зная, как слово пишется правильно, и не употребляй слова навскидку без точного понимания оттенков значения, как это водится за тобой сейчас. Второе: когда пишешь, делай большие промежутки между строчками, чтобы было куда вставлять то, что потом додумаешь, или если придется исправлять. Плюй на то, что на какое-нибудь твое письмишко уйдет больше бумаги, зато сумеешь точнее все изъяснить. Третье: не сыпь на лист все свои мысли чохом, особенно когда печатаешь на машинке, чтобы не получался лист, упечатанный сплошняком. Каждый раз, как начинаешь новую мысль или подробнее излагаешь мысль, уже высказанную, начинай новый абзац. Это может привести к некоторой рваности изложения, но все равно получится куда более читабельно. Четвертое: избегай штампов. Даже если иногда будет выходить коряво, излагай то, что вычитал где-нибудь или услышал, своими словами. Вот, к примеру, вчера ты работал в библиотеке и, в частности, написал: «Кратко остановлюсь на болезнях здешнего режима…» Это, Железный, ты где-то вычитал, не твои это слова, чужие. Звучат так, будто их достали из консервной банки. А предположим, ты выразишь ту же мысль так: «Свои доводы по поводу частного землевладения и засилья иностранного капитала я обосную тем, что видел здесь, в Иране».

Всего там было двадцать пунктов, а эту бумагу Айра показал, чтобы уже мне помочь научиться письменно излагать свои мысли, но не в пьесах (в школьные годы я писал пьесы как бы для радио), а в дневнике, который задумывался как «политический», то есть чтобы я туда начал записывать свои «мысли» и старался не забывать делать это регулярно. Я и впрямь начал вести дневник, подражая Айре, который свой начал в подражание О'Дею. У всех троих в ходу были одинаковые блокнотики за десять центов из супермаркета Вулворта – пятьдесят две линованные странички размером три на четыре дюйма, сверху прошитые и защищенные крапчатыми картонными корочками.

Когда в своем письме О'Дей упоминал какую-нибудь книгу (любую), Айра обязательно добывал ее, и я тоже: прямиком шел в библиотеку и выписывал. «Недавно прочитал Бауэра, «Юность Джефферсона», – писал О'Дей, – наряду, кстати, с другими вещами по ранней истории Америки, и вот что интересно: Комитеты по связи в то время играли главную организующую роль в объединении революционно настроенных колонистов – именно там они вырабатывали общую позицию и координировали планы». В результате и я еще школьником прочел «Юность Джефферсона». О'Дей в письме написал: «Пару недель назад купил двенадцатое издание «Знакомых цитат» Бартлетта, якобы для своей справочной библиотеки, а на самом деле ради удовольствия, которое получаю, размышляя над этой книгой», и я сразу тоже тут как тут – быстренько побежал в центральную городскую библиотеку посидеть в справочном зале, размышляя над этим кирпичом Бартлетта и представляя, как это делает Джон О'Дей. Рядом я положил свой дневник и понесся по страницам, снимая сливки мудрости, которая теперь наверняка ускорит мое взросление и сделает меня человеком важным, с которым будут считаться. «Я регулярно покупаю «Коминформ», официальный орган, который печатают в Бухаресте», – писал О'Дей, но насчет «Коминформа» (так сокращенно называлось Коммунистическое информационное бюро) – я понимал, что в местной библиотеке его не найду, а выходить на розыски мне все же не позволило благоразумие.

Мои пьесы для радио представляли собой сплошной диалог, так что к ним «Конкретные предложения» О'Дея впрямую не относились, зато очень помогали разговоры, которые Айра когда-то вел с О'Деем и мне пересказывал или, скорее, разыгрывал в лицах, так что получалось, будто они оба были у меня перед глазами. Свои радиопьесы я старался расцветить и рабочим жаргоном, не перестававшим порой проскальзывать в речи Айры, который его набрался задолго до того, как приехал в Нью-Йорк и стал актером на радио, а их, так сказать, идейный пафос во многом отражал содержание тех длинных писем, что Айра получал от О'Дея и по моей просьбе частенько вслух зачитывал.

Моей темой была участь простого человека, обычного какого-нибудь Джо – человека, которого радиодраматург Норман Корвин, называя «нормальным малым», прославил в шестидесятиминутной пьесе «На победной ноте», ее передавали по Си-Би-Эс в тот вечер, когда в Европе закончилась война (а потом, через восемь дней – еще раз, по просьбам радиослушателей); от этой постановки во мне так взыграл оптимизм, такой возник проповеднический зуд, что я решил исправить мировое зло посредством литературы. Сейчас я не стал бы даже и пытаться судить о том, было или не было искусством то, что мне тогда нравилось, например та же «На победной ноте»; так или иначе, она дала мне впервые ощутить волшебную силу слова и помогла укорениться первым моим внятным мыслям о том, чего я хочу добиться, чего вообще должен добиваться литератор, художник слова. Как чего? Воспеть и обессмертить усилия борцов! (Еще она, вопреки тому, на чем настаивали мои учителя, научила меня, что можно начинать предложение с союза «И».)

Форма пьесы Корвина была свободной, интрига отсутствовала вовсе – пьеса была «экспериментальной», как я объяснил папе – мозольному оператору и домохозяйке маме. Она была написана разговорным языком и ритмизованной длинной строкой с едва намеченными аллитерациями вместо рифм, в чем много было и от Клиффорда Одетса, и от Максвелла Андерсона; другие американские драматурги двадцатых и тридцатых годов в ней тоже немало наследили, в том смысле, что во многом они уже сформировали узнаваемый национальный театральный стиль – натуралистический, но при этом лирически-красочный и с серьезным подтекстом, некий опоэтизированный язык улицы, который у Нормана Корвина соединил в себе ритмы обыденной речи с приподнятостью на литературные котурны, а в результате зазвучал тот самый, в мои двенадцать лет так поразивший меня тон, демократичный по духу и героический по масштабности – этакое словесное подобие фресок на фасадах зданий, во времена Депрессии строившихся Администрацией общественных работ. Уитмен заявил права на Америку от имени горлопанов и хулиганов, Норман Корвин сделал ее своей для «нормального малого», который оказался не больше и не меньше, как победителем в патриотической войне и теперь возвращался в лоно обожающей его нации. Маленький человек был истинным воплощением простого американца! Корвиновское «нормальный малый» оказалось американским эквивалентом слова «пролетариат», и, как я теперь это понимаю, революция, в которой сражался и победил американский рабочий класс, на самом-то деле была Второй мировой войной – великой битвой, где все мы, как бы малы ни были, принимали участие; это была революция, которая утвердила реальность мифа о национальном характере, вобравшем в себя частицу каждого из нас.

Включая меня. Я был еврейским мальчиком, это без сомнения, но у меня не было желания становиться частью какого-то еврейского характера. Я толком не знал даже, что бы это такое могло быть. И не очень хотел знать. Я хотел участвовать в становлении американского национального характера. Что было в высшей степени естественно для моего рожденного в Америке отца, моей рожденной в Америке матери и в высшей степени естественно для меня, и ни один путь к этому не представлялся мне более подобающим, нежели тот, на котором для такого участия нужен язык Нормана Корвина, лингвистическая выжимка высоких чувств, которые в обществе пробудила война; нужна высокая народная поэзия, звучавшая литургией Второй мировой войны.