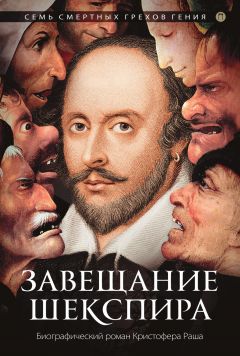

Текст книги "Завещание Шекспира"

Автор книги: Кристофер Раш

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

– С чего ты решил, что меня интересуют ведьмы? Мои уста ничего подобного не говорили.

Твои уста красны от моего вина. Налей-ка мне тоже стаканчик, утроба ты ненасытная!

– И умоляю, давай утопим в нем Агнес!

Она рассказала мне о бале, которым правит Сатана, от первоначального пакта с Властелином Тьмы до последней пригоршни праха, развеянной на все стороны света: о страшных шабашах на обдуваемых ветрами и забытых богом бесплодных вересковых пустошах, когда запад кровоточит, как черная свинья, и ветер рыщет, как зверь, над Велькоумским холмом и несет с собой дождь, гром и молнии. Затопленный урожай гнил, скот мер, женские груди сочились желчью, молоко сердечных чувств сворачивалось, младенцы в колыбельках болели и умирали. Мужской орган бессильно поникал, и, пока мужчина спал рядом со своей женой, из грязноватой дымки возникала суккуба и парила под потолком. Он просыпался уже возбужденным, и тогда она с раздвинутыми ногами опускалась своей пурпурной раной на его незаконную похоть, и выманенное этой тварью тьмы семя выстреливало в ночь. Она улетала, перевоплощалась в мужчину и становилась мужским демоном, суккубом, который взлетал над крышами, а потом спускался вниз по дымоходам в поисках спящей женщины, монахини или девственницы и с силой вонзался в нее, чтобы завершить дьявольское перекрестное оплодотворение. А пчелы и птицы спали целомудренным сном, и ночь, словно старая ведьма, тихо ковыляла к рассвету.

– О вестники небес и ангелы, спасите! – воскликнул Фрэнсис с театральными жестами и интонацией. От вина даже юриста потянуло на преувеличенные эмоции.

Фрэнсис, ты мог бы стать большим актером…

– …второстепенных ролей. Давай распрощаемся с демонами и вернемся в Стрэтфорд.

Но до наступления рассвета мир ужасов должен был свершить свои злодеяния: умерщвлять скот, сокрушать бурей корабли, вызывать зловещие раскаты грома, пьянить и дурманить, совершать соития с дьяволом и мертвецами, жадно набрасываться на выкопанную из земли плоть некрещеных младенцев, собирать при свете полночной луны составы из трав, чтобы варить снадобья, которые заставили бы сам ад гореть и трепетать.

– Мои кости ломит от одной мысли об этом.

Грязная шлюха, широко расставив ляжки, тяжко тужилась в канаве и душила детку, как только она выскальзывала из ее чрева. Свинья жадно пожирала свой приплод из девяти поросят, сминая их, похрустывая их косточками, пока они не возвращались внутрь нее в виде кровавого месива. Убийца повисал в петле, и жирной виселицы слизь перетапливали те же самые засаленные пальцы, что сцеживали желчь козленка и вырезали селезенку богомерзкого жиденка. Кольчатый дракона труп, пасть акулы, волчий зуб, корень, вырытый в ночи, турка нос, татарский рот – пламя, взвейся и гори! Павиана брызнем кровь, станет взвар холодным вновь.

– Да, после такого не уснешь.

Полмира спит теперь, мертва природа, только злые грезы тревожат спящего, и волшебство свершает таинства Гекаты бледной; и чахлое убийство, пробудясь на волчий вой, неслышными шагами крадется, как прелюбодей Тарквиний, за жертвою скользя, как дух.

– Хорошие у тебя были вечера в кругу семьи!

Дальше – хуже.

– Что ж может быть хуже?

Я спросил ее о том же.

– И что она ответила?

Я боялся ее ответа и сгорал от нетерпения его услышать. При свете очага из горла старухи вырвались дрожащие звуки.

– Я скажу тебе, что хуже: то дело.

– Дело без названья?

Такое ужасное, что невозможно было слушать. Такое ужасное, что после тех полуночных разговоров люди нашего объятого страхом прихода оглушительно стучались в чужие двери и среди ночи обшаривали, раздевали, искали метку дьявола – лишние соски, ловко замаскированные под родинки мозоли, шрамы, бородавки, спрятанные с дьявольской хитростью в ушах, ноздрях, волосах и под мышками, под веками, под языком, на ногтях и на ступнях. Даже глубоко в ягодицах и в тайных расщелинах, настолько глубоко, насколько могли проникнуть щупальца затаившего дыхание допрашивающего. Допрос с помощью иглы – удобный предлог вглядеться в укромные женские места – нужно ведь было удостовериться, что осмотр был проведен как положено.

– Как можно доскональнее.

Вот почему до начала допроса с пристрастием нужно было сбрить с ее тела все до последнего волоски и чтобы голова была голой, как репа. Так надо, таковы способы и средства, предписанные законом: вырвать ногти, зажать части тела в тиски, а конечности в испанский сапог, а потом вывихнуть и раздробить кости; подвесить на дыбе, вывернуть суставы, растянуть кожу и сухожилия и таким образом изуродовать.

– Боже всемогущий!

Не обращайте внимания на соски, прижженные и вырванные раскаленными добела клещами; на нежный язык, чувствительный, как тельце улитки, дрожащий в тисках, пока длинные иглы принимаются за дело, похотливо сопутствующее поиску правды, исход которого предрешен; на удары молотка, с мучительным и настойчивым рвением опускающегося на ноги; на лопнувшую кожу и разорвавшиеся кишки, если пытающий переусердствовал. Не обращайте внимания на пальцы, болтающиеся, как переломанные морковки, на эти перепутанные красные корнеплоды, бывшие когда-то пальцами ног, и исковерканное мясо, которое было самими ногами. Не обращайте внимания на крики – на них в особенности не надо обращать внимания.

– Довольно. Я ведь служу закону. Не хочу слушать – я и так все знаю.

Не пропустите ни звука из признаний, вырывающихся из всхлипывающего рта. Потому что каждый звук оправдывает пытку. Признание необходимо для спасения души. А когда не останется ни единого волоска на ее лице и на голове, похожей на белое куриное яйцо, что, ты думаешь, они в конце концов выволакивали на телеге к приготовленному позорному столбу? Женщину?

– Сказал же – уволь меня от подробностей.

Ведьму, конечно же, ведьму! А как иначе смотреть на себя в зеркало, зная, что ты только что сотворил с другим человеческим существом? Нет, гораздо проще было ткнуть пальцем в тварь на ватных ногах с обритой головой, которая даже не могла выпрямиться, когда ее приковывали к столбу, и сказать, что она ведьма, а не обычная женщина, вымазанная дегтем из бочки, стоящей у ее переломанных ног. Ведь в Библии же ясно сказано: «Ворожеи не оставляй в живых». А сие означает, что сам Бог поддерживает тебя, и библейское предписание должно выполняться с предельным варварством. Главное – ссылайся на Писание, и тебе все сойдет с рук.

– Даже убийство.

К столбу подкладывали охапки хвороста, и толпа, как море, бурлила вокруг него – глумилась, улюлюкала и с ненавистью плевала в обезумевшее бледное лицо. Чернь жадно кормилась ужасом в глазах жертвы. Она не хотела пропустить ни единого крика, когда факелы вонзятся в вязанки дров и седой яростный священник прокричит нераскаявшейся гадине: «Мучения, в которых ты сейчас умираешь, – лишь малая толика вечного пламени, которое тебя ожидает, – так что сознайся и спаси свою душу. Сознайся, шлюха! Чертова ведьма! Сознайся! Сознайся!!!»

– Боже.

Ведь гораздо проще повесить ярлык ведьмы на это переломанное существо на бочке, которое за завесой разлетающихся искр медленно превращалось в визжащий голубой волдырь. Нет, не простая, неграмотная деревенская девка, которая делала отвары из травок и цветочков, чтобы промывать глаза, румянить губы и освежать дыхание. И, конечно же, не просто бабушка-старушка, сплетница с косящим глазом, у которой вся отрада была – поговорить со своим котейкой или рассказывать сказки паучкам на стенах. Хитрость этих особей в том и заключалась, что они разыгрывали из себя невинность. Деревенские бабы? Ничего подобного! Нет, прислужницы дьявола! Сжечь этих мразей, превратить их в золу и проклясть их души, чтобы они горели в преисподней.

– Бабушкины рассказы об этом аде на земле явно врезались тебе в память.

Они питали мое воображение. В сравнении с этим меркли ежедневные ужасы: бешено и деловито кишащие трупными червями дохлые кошки в канавах, примерзшие к охапкам листьев, с покрытой инеем шерстью, с широко раскрытыми глазами, окостеневшие, оскалившиеся на луну; да и сама луна – сердитый, сгоревший дотла старый череп в небе, пожелтевший от смерти. Ужасы подкарауливали меня даже в нужнике: старикашки, прячущиеся в отхожих местах, забытые, затерянные ассенизаторы с такими длинными руками, что они могли высунуться из дыры и утащить меня в черные зловонные недра экскрементов и мух. Но все это было ничто по сравнению с ужасами, которые помнящие престарелые рты нашептывали у зимнего очага в мои смертельно напуганные ребяческие уши, а я не в силах был захлопнуть двери.

– Те двери всегда открыты.

В памяти стариков все еще полыхали костры времен Кровавой Мэри, и их трудно было потушить. Медлительные звуки старческой речи лениво падали с их губ, как случайно отлетевшие искры. Упав, они в мгновение ока воспламеняли меня, и я вжимался в края стула так, что белели костяшки пальцев. Я не мог пошевелиться. Это под моими ногами были уложены вязанки хвороста, ожидавшие языков пламени. Одышечные зимние сказители безжалостно раздували их, пока в моих ушах не начинал реветь огонь, и я не мог шелохнуться, как будто это я был прикован цепью за пояс и она обвивала мой обугленный скелет у дымящегося столба. Память обо мне рассыплется в прах, который развеют по ветру. И я сидел, скованный их рассказами о сожжениях на кострах, и ждал продолжения.

– Недетские забавы. И какой из рассказов был страшнее всего? О Латимере и Ридли[14]14

Деятели английской Реформации.

[Закрыть]. Какой-то старик, то ли из Асбиса, то ли из Сниттерфилда, рассказал, как он пешком пошел в Оксфорд поглядеть на их сожжение. Он был верным подданным-католиком двум Мариям – Марии на троне и Деве Марии на небесах. «А как же, – говорил он, – страсть как хотелось удостовериться, что они сгорят дотла, ведь бесчестное отродье Лютера нужно было сжечь в языках пламени». Ему хотелось послушать их крики в огне, чтобы представить себе, как они будут мучиться в аду.

Услышав его рассказ, я стал его частью, а он – частью меня. Тысячи раз я прокручивал его в памяти, как будто сам побывал в Оксфорде. Я его запомнил.

«Когда я добрался до места казни, палач стягивал с них чулки. Меня как громом поразило. Я подумал: „Постойте-ка! Гляди-ка, эти гадкие еретики тоже носят чулки! Как я, как вы. Чулки-то все равно сгорят. Для всесильного огня они все равно что паутина. Зачем же их снимать? Неужели эта глупость изгладит их духовную ошибку? Так удобнее казнить? А помочи, рубашки и башмаки ведь нужны даже гнусным изменникам и вероотступникам – наверняка эти повседневные вещи можно оставить. Они не защитят их от предстоящей им неимоверной боли и не отсрочат ее наступление и на секунду. И если ересь так заразна, то не лучше ли сжечь все до последнего клочка одежды, чтобы и ее тоже не стало?”

Два босых старика в колпаках ожидали сожжения. Дело было в середине октября, только начало подмораживать, и я не мог не заметить, что, как только он почувствовал под ногами холод земли, пальцы на ногах господина Ридли немного поджались. На них не было ни башмаков, ни чулок, которые сгорели бы первыми. Пальцы его нервно подрагивали. Не знаю почему, но мне они напомнили о доме, о работе в полях, о приближающихся морозах и о том, что надо загнать скотину в хлев. Черт побери, но и со скотиной не делают того, что сейчас учинят с этими двумя несчастными стариками! Вот тогда-то я понял, что это всерьез, а не просто богословская игра. Этих двух престарелых господ, один из которых немного дрожал, сейчас и вправду сожгут заживо. До этого момента я орал вместе с безумной чернью, внося свою грошовую лепту в католическое дело, но вдруг осекся и больше не мог вымолвить и звука. Палач с факелом в руке шагнул к вязанкам дров, чтобы поджечь костер. Толпа затаила дыхание и замерла.

Я глядел в изумлении, как Латимер вытянул руку и, как будто умываясь, окунул лицо в первые же языки пламени. Таким облегчением было видеть, как легко он умер: раскрытый рот наполнился огнем, который быстро унял короткие вопли, и я подумал, как же все-таки споро языки пламени пожирают врагов истинной веры. Но я недолго так думал. Потому что с господином Ридли все вышло иначе.

Дело в том, что и дураку было видно, что дрова были подмочены – надеюсь, что не намеренно. Костер явно был сооружен неумелыми руками. Недотепы положили дрова слишком близко к лицу и груди старого бедолаги. Чертовы доброжелатели, наверное, хотели ускорить его смерть, но груда дров не давала пламени разгореться. Его ноги, казалось, горели несколько часов, пока не сгорели дотла, а он все взывал к стоявшим поблизости помешать дрова и, ради Христа, дать пламени дойти до верхней части его тела, чтоб он мог умереть побыстрее. Но за завесой разлетающихся искр, из-за шипения дыма, потрескивания зеленых веток и адского гама, производимого скрипачами, жонглерами, пьяницами, акробатами, уличными певцами, вопли бедняги были поняты превратно, и ему продолжали подкладывать дрова, продлевая дьявольскую казнь.

Неописуемая картина. Огонь продолжал сжигать его ноги и поджаривать низ его туловища, не достигая жизненно важных частей. С ужасающей для старца живостью он начал подпрыгивать в огне, пока не настал момент, когда он уже больше не мог этого делать, потому что ноги его сгорели. С какой жестокой небрежностью сложили костер оксфордские растяпы, собравшиеся у Балиольского колледжа, чтобы читать наставления человеку, чьи мучения они сделали нестерпимо долгими! Чертовы нелюди, безжалостные головотяпы! Я бы подсказал, что нужно сделать, но я стоял далеко от первых рядов, и мой голос из толпы вряд ли был бы услышан. Я оцепенел от ужаса».

– Нда. Что за люди, Уилл!

О! Вы, каменные люди! Имей я столько глаз и столько ртов, свод неба лопнул бы.

«Тем временем Ридли почувствовал, что основание столба вот-вот рассыплется, и испугался, что он вывалится из костра полусожженным. Он прокричал охране, чтобы они пригвоздили его пиками к остаткам столба, но, конечно же, мерзавцы не вняли его просьбам.

– Дайте мне сгореть! – кричал он. – Умоляю! Помогите!

Наконец кто-то с крупицей ума в голове оттолкнул шестом вязанки дров от его груди, и язык пламени взметнулся вверх и немного в сторону. Как голодный, тянущийся за едой, Ридли подался насколько мог вбок, в огонь. Тут язык пламени коснулся бочонка пороха, который кто-то из родственников повесил ему на шею. И только когда порох разорвался ему в лицо, он перестал кричать и уже больше не двигался.

И слава богу, потому что в следующую минуту столб прогорел, и туловище Ридли выпало из огня к ногам мертвого Латимера. Все увидели, что от него осталась лишь обугленная черная кость, которая при падении раскололась надвое. Человека сожгли за веру, человека, который в Англии „зажег свечу, что не потухнет никогда” – так сказал Латимер, умывшийся пламенем, как любовник, принимающий ванну перед свиданием с любимой. И хотя я ничего не знаю о вере Ридли, та свеча все еще горит в моей старой голове. Скажу лишь, что, хотя рукой его убийц водил сам Бог, костер у них не удался. Я возвращался домой два дня, не промолвив ни слова».

– Отец небесный! Как же ты хранишь все это в памяти и не сошел с ума?

Его рассказ произвел на меня такое впечатление, что казалось, все это произошло со мною. Сидя у камина, я на секунду заслонил лицо от пламени и вытянул правую руку, чтобы ощутить хоть сотую долю того жара, который неистовствовал в ногах Ридли, пока его костный мозг не спекся в огне, как каштан.

На следующий год пришел черед Кранмера, который помог Генриху VIII порвать с Римом, но при Марии Стюарт вынужден был сменить свои взгляды и отречься от них. Кранмер тоже вытянул правую руку и опустил ее прямо в пламя. Обложенный дровами, он сунул в огонь руку, подписавшую отречение (до того, как к нему вернулось мужество и он отрекся от отречения), и продержал руку в огне, пока она не покрылась волдырями и не почернела – рука, которая подписала и согрешила! Ее он наказал еще до того, как казнят его тело, он заставил ее первой пострадать за его слабость и страх. А потом королевский огонь поглотил его всего за упрямство и отказ принять католическую веру. И снова раздались знакомые мученические крики, ведь независимо от того, насколько ты прав или как сильна твоя вера в свою правоту, твоя правота – в твоем рассудке, а жгут не его, а твои пятки, ноги, живот с кишками, твое сердце, легкие и губы. Всё до последнего волоска на голове, пока не превратишься в безобразно обуглившиеся дымящиеся останки. Не душа, а тело мучится в огне. Именно поэтому нужно затворять окна в свою душу. А мученики широко распахивали свои окна и позволяли всему свету глазеть внутрь. Честно, благородно, но опрометчиво. И в своих пьесах я не дал мученикам права голоса. Они достаточно покричали на своем веку. Молчание – золото, оно сохраняет человеку жизнь. Будь осмотрительным, и, когда придет твой час, будешь спокойно лежать в земле и не познаешь огня.

3

– И вот это тоже уберите, – проворчала госпожа моя, деловито входя и указывая на сундук в углу. – Господин Фрэнсис, не желаете ли подкрепиться чем-нибудь еще, кроме вина?

Ее морщинистое лицо выражало неодобрение – обычное ее выражение.

– Признаюсь, рановато, – сказал Фрэнсис своим сладчайшим, «десертным» голосом, – но как же не воспользоваться вашим любезным предложением. А от вина и работы так разыгрался аппетит!

– Со вчерашнего дня осталось немного говяжьей лопатки, – может, она придаст вам сил? Как продвигается завещание? Много уже сделали?

Он растопырил толстые пальцы.

– Уилл ударился в воспоминания.

Лицо ее вновь нахмурилось – двойная порция досады. Молоденькая, с парой прелестных грудок служанка Элисон внесла говядину.

– Горчицы не изволите? – У Энн даже вопрос звучал как упрек.

– Говядина без горчицы все равно что…

…битва без пушек. План Генриха V, чтобы добрая славная Англия одержала победу. Не такой уж обильный завтрак, но лучше, чем лошадиный корм или еда больного.

Энн выпроводила очаровательные груди прочь из комнаты и из моего воображения и снова указала на сундук.

– Завещай его кому захочешь, только чтоб духу его здесь не было. Не хочу, чтобы он захламлял нашу жизнь.

Нашу жизнь. Интересно, о какой жизни идет речь? У нас никогда не было совместной жизни. Наверное, она имеет в виду свою жизнь после моей смерти. Как легко она сбросила меня со счетов.

Энн вышла из комнаты.

Фрэнсис как одержимый набросился на мясо и любезно наполнил мой бокал. Я уже больше никогда не буду есть мяса. Проглотив одним махом кусок, которого мне хватило бы на целый воскресный обед, он икнул, слегка откинулся назад и спросил:

– А что в сундуке?

Кое-что поважнее, чем ей кажется. Неприкосновенный запас. Я было заволновался, когда она меня о нем спросила.

Я допил бокал, жестом показал, как подношу к губам стакан, и, подмигивая, указал глазами на сундук.

На дне.

– А что сверху?

Разрисованные холсты Арденов.

– Холсты – в таком небольшом ларе?

Ага.

– Они там уже, наверное, все измялись к чертям собачьим.

Фрэнсис проглотил еще один гигантский кусок говядины с приправой Генриха V, запил его самим лучшим из моих вин и, тяжело ступая, подошел к старинному дубовому сундуку еще за одной бутылкой вина.

Он вытащил из сундука холст со сценой встречи богача с прокаженным Лазарем.

– Я же сказал, что помялся. А почему она хочет от них избавиться?

Сейчас увидишь. Расправь-ка его на минутку.

– Простовато, да?

Этот богач похож на тебя, Фрэнсис.

– Я тебя умоляю, Уилл. У меня, может, и есть брюшко, но он-то пиршествовал каждый божий день.

Одетый в порфиру и виссон богач роскошно пирует, поднося багряный кубок к пурпурным губам. Его стол ломится от яств, как перегруженный корабль, который вот-вот пойдет ко дну: для него зажарены целые быки на вертелах, а псы у его ног хватают на лету объедки со стола.

– Объедки? Да это же куски величиной с теннисный мяч! Того, что выкидывает этот богач, хватило бы на целую колонию прокаженных.

Да плевать он хотел на прокаженного нищего, сидящего у его ворот.

– Так это Лазарь был твоей первой встречей с искусством?

Да.

– Это, конечно, далеко не Гольбейн!

Может, это и к лучшему. Холсты, гравюры по дереву, уличные представления актеров из Ковентри – мне, мальчишке, хватило и этого. Холсты были все равно что книжки с картинками, да? Граница между трагедией и пародией, смешным и ужасным, была в них почти неразличимой.

– Они явно произвели на тебя большое впечатление.

Они и сейчас меня впечатляют. Лазарь настолько обезображен и ужасен, что на него никто не обращает внимания. Даже слуги холодно отворачиваются от него, лежащего в канаве, усеянного с головы до ног волдырями величиной с виноградину. Только собаки подходят и лижут ему раны.

– Так и хочется крикнуть что-нибудь этому богатому и праздному бездельнику, да?

Исцелися, роскошь, изведай то, что чувствуют они, и беднякам излишек свой отдай, чтоб оправдать тем небо.

– А богач продолжает набивать себе брюхо.

И каждым куском он обрекает себя на проклятие… Фрэнсис, ну зачем же так жадно набрасываться на еду?

Даже держа в руках холст, Фрэнсис не мог оторваться от кормушки.

– Кто бы упрекал! Ты сам всегда ел на бегу.

У меня на то были причины.

Фрэнсис попытался презрительно фыркнуть, но вместо этого подавился.

Я был слишком занят сочинительством и не ел как следует.

– Я вижу, ему досталось по заслугам.

На картинке справедливость Господа очевидна, так же очевидна, как и заостренный, будто перышко, нос выпивохи Бардольфа[15]15

Персонаж пьесы Шекспира «Генрих V», паж Фальстафа.

[Закрыть] на твоем лице. Как ловко Бог придумал смерть – великие врата, у которых все меняется! Для бедняка, которому никогда не дозволялось войти в ворота богача, смерть стала стезей в рай, а для богача – в ад.

– Здорово.

Да, Лазарь очистился от болячек и вознесся на лоно Авраамово. А внизу картинки, сразу за воротами, лежит богач, как когда-то Лазарь лежал у его ворот.

– Только теперь это врата ада.

Такая вот перестановка. Мастерское противопоставление показывает, что дом богача всегда был адом, как дом Макбета, и всей своей жизнью он обрекал себя на проклятие.

– И теперь пламя лижет ноги жирного ублюдка.

Как псы, которые пожирают его заживо.

– И так будет вечно.

Страшнее всего для меня была абсолютная статичность картины, она сильно меня напугала. Любая пьеса когда-то заканчивается, а картинка остается неизменной и никуда не девается.

– Итак, богача пожирает пламень.

Он горит целую вечность, почти как Ридли.

Даже эта мысль не остановила Фрэнсиса – он продолжал жадно есть.

– Ты веришь в ад? Или это выдумка?

Ад на этом свете – совсем не выдумка. Но паписты-католики считали, что, когда бочонок с порохом разорвался в лицо протестанта Ридли, это был не конец, а всего лишь сигнал зажечься вечному пламени ада. Страдания несчастного не кончились, а только начались. Они никогда не кончатся, никогда, никогда. Ад – это навсегда.

– Давай вызовем дух Кристофера Марло, и он нам расскажет, правда ли это! Но тогда мы сами станем не верующими в Бога чернокнижниками.

А вот за это тебя могут сжечь. Нет, самый надежный путь попасть в рай – помогать бедным. Так и запиши – десять фунтов стрэтфордской бедноте.

– Десять фунтов! Зачем же пороть горячку?

Это скромная сумма. Записывай.

– Не принимай все так близко к сердцу, Уилл. Это всего лишь история, просто картинка.

Нет, для меня она значит гораздо больше.

– Она не стоит десяти фунтов. И десять фунтов – совсем не «скромно».

Также я даю и завещаю бедным поименованного Стрэтфорда 10 фунтов стерлингов.

– Это мы позднее запишем. Мы топчемся на месте.

Нет, мы наконец-то сделали что-то дельное. Ну, записывай! Таково мое распоряжение. Прямо сейчас. Ведь мы составляем черновик. Старик Генри, бывало, указывал на холст и каждый раз говорил одно и то же: «Глянь-ка на богатея – как пал одетый в пурпур. Лишился славы, и его пожирает огонь, обжору съедает пламя».

– Да, наверняка старику это было по душе.

И все же, знаешь, Фрэнсис, как ни странно, я сочувствовал не нищему Лазарю, которого облизывали собаки, а богатею.

– Ты во всем видишь другую сторону и, может, даже слишком много сторон сразу.

Но посмотри, что стало с Лазарем, теперь одетым в пурпур и окруженным сияньем загробного мира. Как только он превратился в пустую абстракцию, в апофеоз конца, он перестал меня волновать.

– Я чего-то здесь недопонимаю. И вообще, почему ты ничего не ешь?

Проще простого, Фрэнсис. Всю жизнь он был нищим в лохмотьях. Ему не высоко было падать, его единственный путь был наверх – и в этом нет никакой зрелищности. Ведь впечатляет падение, путь по нисходящей. И чем выше человек возносится, тем сильнее его падение. А когда он пал, он уже, как Люцифер, никогда не поднимется. В этом и состоит суть трагедии.

– Трагедия показывает путь в ад… Так ты не будешь доедать то, что у тебя на тарелке?

Фрэнсис покопался в сундуке и, кряхтя, достал со дна бутылку бургундского, завернутую в еще один холст. Я знал, что в этом сундуке мои запасы будут в неприкосновенности. Жена терпеть не может холсты и не прикасается к ним. Тем более, что они были арденовские, а она не любила мою мать, ревновала меня к ней. В холстах ее раздражает не их примитивность – она ничего не смыслит в искусстве, – а их умозрительность. Энн принадлежит этому миру и не терпит напоминаний о том, что всех нас ожидает. Так что, пока не написано завещание, она держится от них подальше. Неизвестно еще, когда оно будет готово. С вилкой наперевес Фрэнсис снова направился к кормушке. За пристрастие к этому совершенно ненужному орудию его так и прозвали – Фрэнсис-вилочник…

– Точно ничего больше не будешь?

Мне есть – только переводить еду.

– А у тебя когда-нибудь была собака?

Нет. Они же лижут болячки прокаженного и еще чего похуже.

– Ну коли так…

Ну тогда давай набивай себе брюхо, зажаренный меннингтрийский бык[16]16

В городе Меннингтри разводили быков крупного размера.

[Закрыть].

– Ты, рыбья чешуя.

Пустые ножны.

– Портняжий аршин.

Сушеный коровий язык.

– Вяленая треска.

Лежебока.

– Колчан.

Ломатель лошадиных хребтов.

– Ты всегда выигрываешь!

Налей-ка мне еще. Все по справедливости.

– Да ты, как я погляжу, поклонник Вакха. И, когда-то, Венеры.

– Об этом – молчок, господин Шекспир. Мы респектабельные господа, занятые важным делом – дележкой твоего имущества. А это что?

Еще один Лазарь. Расправь-ка холст. Сейчас объясню.

– Я так и знал!

Это тот самый Лазарь, о смерти которого заплакал Иисус и зарыдали ангелы.

– Слезы рая.

Возвышенно. Иисус был настолько сражен горем, что совершил то, что без промедления сделал бы любой из нас, будь у нас такая возможность, – он вернул из мертвых умершего друга.

– Да тут целая толпа пришла поглазеть на это зрелище.

А ты бы не пошел, Фрэнсис? Мне бы очень хотелось! Все на свете отдал бы за это!

– Брр! Спасибо, зрелища, которые тешат болезненное любопытство охотников до ужасов, не для меня.

Да нет же, Фрэнсис, неужели ты не понимаешь? Человек был среди мертвых, среди червей и звезд, он познал тайны гроба, неведомой страны…

– …из коей нет сюда возврата.

А теперь скиталец вернулся из-за завесы непознаваемой тайны.

– Мне кажется, в первую очередь тебя привлекла зрелищность. Почти угадал. Целая толпа собралась на величайшее представление всех времен и народов.

– Дай-ка рассмотрю получше. Где мои окуляры?

Смотри, вот здесь друзья увещевают Иисуса: умоляем тебя, Господи, подумай, что ты собираешься совершить. Мы знаем, что ты можешь ходить по воде и превращать воду в вино, можешь остановить сильную волну и накормить пять тысяч голодных. Но это ведь не глухота или хромота, не проказа, слепота или одержимость дьяволом – тут дело посерьезней. Человека нет, он умер, умер он теперь и гниет, уж три дня как похоронен. И при такой жаре даже в прохладе гробницы его плоть уже начала разлагаться. Он уже смердит.

– Фу! И они, конечно же, были правы.

Но Иисус все же идет на кладбище и подходит к гробнице Лазаря. Только посмотри на реакцию зрителей на этом грубо размалеванном лоскуте.

– А! Зрители, публика! Что бы ты без них делал!

Кто-то обмахивается на жаре, кто-то зажал нос платком, кто-то отводит глаза в сторону.

– Все как в жизни.

Но большинство вытягивает шеи, чтобы лучше видеть.

– Если зрители заплатили за хорошие места, они хотят видеть всё! Тут только стоячие места, это представление для тех, кто толпится у сцены.

– И только для них.

Но это представление посерьезней. А наверху, как и полагается, ангелы льют золотые слезы, потому что Иисус прослезился.

– Ты всегда следил за реакцией публики, и в слезах Христа я тоже слышу звон монет.

Дело не в публике. Взгляни-ка на роскошные кладбищенские ворота, такие нелепые среди пустыни.

– Согласен, они тут совсем не к месту.

Здесь должен быть камень, огромный булыжник, а не этот блистательный собор. Но и это неважно.

– Какая разница, какая там дверь!

Иисус поднимается по ступеням, стучит в дверь, она открывается, и громким голосом он молвит: «Лазарь! Выйди!»

Посмотри на красный, как кровь, завиток у его рта. Чувствуется сила его призыва, мощного, как разорвавшаяся артерия.

Она эхом отдается в самом сердце.

Я всегда испытывал трепет, когда смотрел на эту картину.

Лазарь! Выйди!

Безмолвие. Глаза толпы прикованы к черной бреши в камне, за воротами, которые зияют черным ртом, ведущим вниз – в глотку гробницы.

– Спокойней, старина!

Это та самая глубокая безжалостная рана в поверхности земли, в которую все мы когда-то упадем, вынужденные переселенцы в неизвестный край, туда, где стирается всякая индивидуальность и все люди встречаются и перемешиваются. Ожидающая толпа с пристальным недоверием наблюдает, прекрасно зная, что из этой тьмы никто и никогда не возвращается.

Лазарь! Выйди!

Ничего не происходит.

Ничто родит ничто. Скажи еще раз.

Иисус безмолвствует. Напряжение в толпе чуть-чуть спадает. Люди осознают невозможность и смиряются с истиной, которую всем нам приходится принять после начального потрясения и оцепенения от потери. Примиряются с тем, что наши любимые умершие в каком-то смысле рядом с нами, где-то очень близко, по соседству, смотрят на нас с небес или из глубины наших душ.

– Их трудно забыть.

Невозможно. Но что же делать, если сам Христос не смог восстать из мертвых? Остается смириться с неизбежностью. Чуда не свершится. Смерть и вправду необратима. Он не вернется. Умозаключение, к которому мы приходим по размышлении, буднично и утешительно. Мертвые не воскресают. Все призрачно в этом мире, за исключением лишь одной несомненной и даже утешительной определенности: смерть – это действительно конец.

– Только не для меня! Я за жизнь и надежду… Подбрось-ка мне еще мясца. Вот мое истинное утешение!

И вдруг в конце длинного черного туннеля появляется белая крапинка. Обман зрения? Танцующая точка, сбивающая с толку мозг. Что-то слабо и неясно колеблется, увеличивается в размерах, приближается.