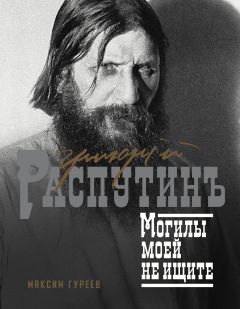

Читать книгу "Григорий Распутин. Могилы моей не ищите"

Автор книги: Максим Гуреев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Юсуповский дворец.

Около 1890

Потом, проводив взглядом красные габаритные огни мотора, Степан Федосеевич дождался, когда ворота закроются, бойко развернулся на каблуках, подошел к караульной будке и заглянул в нее. Тут на полу, свернувшись так, что и не разберешь, где у нее был хвост, а где морда, лежала собака. Выглядывала откуда-то из-под лап жалостливо, снизу вверх смотрела на человека, заслонившего собой узкий проход будки, думала, что это ее хозяин пришел и потому не выгонит на пронизывающий ветер.

– Опять ты здесь, а ну, пошла прочь! – Степан Федосеевич пнул собаку нос-ком сапога. – Ишь повадилась!

В ответ собака издала какой-то невнятный нутряной звук, отдаленно напомнивший рычание, но с места не сдвинулась, а еще больше укуталась в собственный хвост.

– Ах ты рычать! – Степан Федосеевич расстегнул кобуру, достал из нее револьвер и взвел курок. – Вот сейчас пристрелю тебя к чертовой матери, будешь тогда знать! – и стал целиться, прикрыв левый глаз ладонью.

Он хорошо помнил свой первый приезд в Петербург, когда на него, деревенского парня из Орловской губернии, на Лиговке напала стая бродячих собак. Тогда его спас какой-то дворник, который, впустив его во двор, захлопнул металлическую калитку как раз перед носом огромного тощего пса, который уж почти настиг свою жертву.

С тех пор, хотя и прошло много лет, Степан Федосеевич боялся собак и не любил их. Собаки это чувствовали, конечно, тревогу, то есть чувствовали и сразу начинали лаять и кидаться на него. Даже самые ласковые и добродушные вызывали у него раздражение и безотчетный страх. Не доверял он им, старался обходить стороной. А когда уже стал нести службу с табельным оружием, то с затаенной гордостью и злорадством воображал, как откроет огонь по своре бесноватых, бездомных псов, как они будут кидаться на него, а потом падать, скулить, захлебываясь собственной кровью, и подыхать у него под ногами.

– Эх, – Степан Федосеевич опустил револьвер. Опустил и левую ладонь, которой как заслонкой закрывал глаз.

Еще какое-то время собака продолжала смотреть на человека, стоявшего в дверях караульной будки, а потом опустила морду на лапы и закрыла глаза. Видимо, поняла, что убивать ее сейчас не будут, и поэтому тотчас же уснула.

Сняв пистолет с боевого взвода, Степан Федосеевич засунул его обратно в кобуру и принялся ходить по переулку взад и вперед, заложив руки за спину.

О чем он думал при этом? Может быть, о том, что если сейчас он не решился запросто пристрелить собаку, то человека убить и подавно бы никогда не смог. Или о том, что никогда не умел закрывать левый глаз отдельно от правого. Потому и приходилось пользоваться то фуражкой, то рукавицей, то ладонь приставлять к лицу, загораживать зрелище таким образом, делать его половинчатым, частичным, когда правый глаз видит не только мушку в прицельной прорези, но и нос, так нелепо, неказисто и бестолково выступающий на лице.

Степан Федосеевич вернулся к караульной будке, заглянул в нее и, наклонившись, сам не зная зачем, погладил собаку, которая при этом заурчала во сне, задвигала ушами, одно из которых было разорвано, видимо, в драке, но так и не проснулась.

* * *

Феликс велел проводить Григория Ефимовича в апартаменты, расположенные в цокольной части главного корпуса. Сам же обещался быть вскоре и поднялся к себе в бельэтаж, чтобы переодеться и приготовиться к вечеру. Однако, оставшись один и увидев отражение в зеркале, висевшем в большой гостиной над черной топкой камина, вдруг опять почувствовал дурноту.

С противоположной стороны стекла на него смотрел статный двадцатипятилетний юноша с усталым капризным лицом, густыми черными бровями, а синие круги под его глазами добавляли несуществующему отражению в зеркале ощущение особой жути, потому что это был старший брат Феликса Николай, убитый восемь лет назад на дуэли. В правой руке он держал пистолет системы «Браунинг». Феликс знал это точно, потому что отец, Феликс Феликсович-старший, предпочитал только эту марку оружия и учил своих сыновей стрелять именно из него.

Николай медленно поднимал пистолет и начинал целиться куда-то в сторону.

Раздавался выстрел.

Старший брат вздрагивал, ронял «Браунинг» и с удивлением обнаруживал у себя на груди только что образовавшееся пулевое отверстие, кровь из которого толчками выбрасывалась наружу, все более и более расползаясь по одежде.

Феликс хотел закричать в эту минуту, броситься к брату, но не мог пошевелиться, словно заклятие, наложенное на него старцем из Соловецкого сна, продолжало действовать до сих пор. Рот его беззвучно открывался и закрывался, тошнота стояла в самом горле, сознание мутилось безвозвратно, а глаза лишь свидетельствовали ужасную картину гибели Николая Феликсовича, который оседал на колени, отшатывался назад, будто вошедшая в него пуля еще продолжала движение свое внутри его тела, разрывая легкие и застревая в позвоночнике.

Брат усмехался, качал головой, с трудом поднимал правую ладонь к лицу и закрывал ей себе глаза.

Феликс в ужасе смотрел в зеркало, видел там себя и не узнавал себя: страшного, до смерти перепуганного, с безумным, как накануне эпилептического припадка, взглядом, с тонкими, извивающимися подобно змеям губами и с этими вспотевшими, прилипшими ко лбу волосами.

– Мерзость, мерзость какая, – бормотал безостановочно.

В ярости тер щеки, будто хотел их отогреть, будто продолжал стоять на ветру на набережной заледеневшей Мойки, чувствовал, как его бьет озноб, без сил падал на стоящую рядом с камином кушетку и замирал.

Феликс Феликсович Юсупов

Григорий Ефимович Распутин

С раздражением думал Феликс в ту минуту о том, что Елизавета Федоровна так и не открыла ему, что именно ей сказал предсказатель и почему она в слезах выбежала из его закопченной, пропахшей нечистотами конуры. Однако тут же и отвечал себе – ведь все это было в его сне, а стало быть, в его голове, в его видениях, о которых великая княгиня не имела ни малейшего представления, тем более что он сам не решался ей рассказывать о них.

Нашел в себе силы улыбнуться умиротворенно.

А еще нашел в себе силы встать.

Прошел в кабинет и достал из шкафа стальной лоток со всем необходимым для принятия опиума…

…Григорий Ефимович опустился в дубовое, обтянутое кожей массивное кресло рядом с камином, в котором пылали дрова. Столовая, куда его проводил дворецкий Феликса – Григорий Бужинский, как он сам представился гостю, напомнила ему трапезную в Верхотуринском Николаевском монастыре, куда он раньше часто ходил на богомолье: тот же сводчатый потолок, те же крохотные в уровень тротуара оконца, те же массивные, сложенные из большемерного кирпича стены.

На этом, пожалуй, сходство заканчивалось.

Убранство помещения, освещенного готическими светильниками с цветными стеклами, было вычурно богатым: ковры на полу и на стенах, китайские фарфоровые вазы и резные деревянные стулья, костяные кубки и эбеновый буфет с инкрустацией, множеством зеркалец, бронзовых, в виде обнаженных наяд, кронштейнов и потайных ящичков. На ломберном столике стояло распятие из горного хрусталя, в котором играли отблески огня, что пылал в камине. Выполненные в былинном стиле полки были заставлены позолоченными кубками и статуэтками из слоновой кости. В углу столовой, в декорированном бархатными портьерами алькове, располагался диван из карельской березы, рядом с которым на полу возлежала огромная, как снежный сугроб, шкура белого медведя.

– А известна ли вам, любезный Григорий Ефимович, история этого славного охотничьего трофея? – голос Феликса ворвался в помещение неожиданно, был он необычайно бодр, весел и даже игрив. Трудно было себе представить, что еще некоторое время назад этот голос мог принадлежать человеку, исторгавшему из себя нечленораздельные звуки и мысленно прощавшемуся с жизнью.

Распутин оглянулся, перед ним стоял «маленький», но это был совсем другой «маленький» – глаза его сверкали, он был аккуратно причесан, набриолинен, благоухал дорогим одеколоном, а светлый элегантный костюм подчеркивал остроту линий фигуры Феликса и порывистость его движений.

– Нет, неведома, – Григорий Ефимович отвел взгляд от стоявшего перед ним двойника князя Юсупова.

Столовая в личных покоях Феликса Юсупова-младшего в Юсуповском дворце на Мойке.

1917

– Ну тогда извольте послушать, – рассмеялся Феликс, – занимательнейшая, доложу я вам, история. Некоторое время назад в обществе Великой Княгини Елизаветы Федоровны я посетил Соловецкий монастырь на Белом море. Удивительное место! Можете себе представить эдакое самостоятельное маленькое государство, огражденное от мира громадной каменной стеной и бушующим морем. На острове, вообразите себе, есть свой флот и своя армия, своя электростанция и телеграф, а правителем этой маленькой страны является настоятель монастыря. Тогда им был, если не ошибаюсь, архимандрит Иоанникий. Кстати сказать, человек большого ума и оригинальнейших взглядов на жизнь.

На этих словах Феликс оказался рядом с сервантом, на котором стоял поднос с разнообразными ликерами, настойками и винами. Налив из первой попавшейся под руку бутылки, он как бы невзначай протянул бокал Григорию Ефимовичу и продолжил свой рассказ:

– На обратном пути в Архангельске, желая ободрить Елизавету Федоровну, которая весьма устала в той поездке, ведь она каждый день посещала утреннее и вечернее богослужения, перед самым поездом я, дорогой Григорий Ефимович, приобрел по сходной цене белого медведя! Живого белого медведя – этого царя снега и вечной мерзлоты!

Великая княгиня Елизавета Федоровна на перроне в Архангельске.

1913

Распутин залпом опрокинул бокал мадеры и крякнул.

– Хоть великая княгиня и назвала меня тогда «сумасшедшим», но было видно, что она пребывала в восторге от моей выходки. А зверя погрузили в отдельный вагон и привезли в Петербург. Он перед вами!

– Когда вернется «маленький»? – Григорий Ефимович рывком поднялся из кресла и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по столовой, недоверчиво косясь на двойника Феликса.

– Простите?

– Не знаю тебя! «Маленького» зови! – рявкнул Распутин, подошел к серванту, налил себе до краев еще один бокал и жадными, каркающими глотками опорожнил его. Мадера полилась по его бороде, закапала на голубой атлас косоворотки, расплываясь на нем ярко-алыми пятнами и словно бы оставляя после себя следы от револьверных пуль, что стрелами проткнули тело святого Себастьяна с картины Тициана Вечеллио.

– Помилуйте, Григорий Ефимович! – только и успело прозвучать в ответ, как тут же разнеслось громоподобное:

– Изыди, сатана! – и пустой бокал полетел на пол. – Чур, чур меня!

При этом восклицании Распутин медленно опустился на колени перед распятием, стоявшим на ломберном столике, закрыл глаза и замолился глухим, едва слышным голосом, почти шепотом запричитал, неразборчиво, пришептывая, пряча подбородок на груди:

– Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога…

…выходя из своего кабинета, Феликс снова оказался перед зеркалом, висевшим в большой гостиной. Снова стал всматриваться в свое отражение, но теперь почувствовал не дурноту вовсе и слабость, но ярость и силу. Улыбнулся сам себе и стал кривляться, корчить гримасы, крутить пальцем у виска, изображая душевнобольного. Затем достал из внутреннего кармана пиджака пистолет системы «Браунинг», снял его с предохранителя, взвел затвор и стал целиться в самого себя, что находился по ту сторону зеркального стекла. Сначала поместил в прорезь прицела собственный лоб, но потом переместился вниз и, уперевшись таким образом в конце концов в грудь, нажал на спусковой крючок, не долго думая.

Не испытал при этом ни боли, ни сожаления. Вообще ничего не почувствовал, одеревенел совершенно, как тогда, когда в Архангельском, рядом со старой каменной церковью на высоком берегу Москва-реки хоронили его старшего брата.

Феликс видел измученное бледное лицо отца с остекленевшими глазами.

Видел изможденную, почерневшую от горя мать, которую поддерживали под руки.

Видел самого себя со стороны и представлял, что это он вместо Николая лежит в гробу, а священники, прибывшие на отпевание из Петербурга, хлопочут вокруг него, даже и не подозревая, что на дуэли убили вовсе не его, что он жив на самом деле, просто оцепенел и неподвижен, уста его заперты, а потому он не может восстать из гроба и закричать: «Vivo! Живой!»

Подойдя к зеркалу ближе, Феликс произвел еще несколько воображаемых выстрелов в него, то есть в самого себя. Потом закрыл глаза, испытав эйфорию и покой, и стал с замиранием слушать, как осколки стекла забарабанили по паркету. Вообразил, что он в радостном остервенении разбрасывает их ногами, словно это куски льда на Мойке, среди которых неожиданно обнаруживалась триковая фуражка, которую обронил давеча, когда стоял у реки, облокотившись на перила ограждения.

Нет, конечно, не станет ее поднимать, побрезгует, пусть уж лучше ее найдет какой-нибудь нищий с Лиговки или Петроградки, напялит на себя и не будет знать, что раньше она принадлежала самому князю Юсупову, графу Сумарокову-Эльстону.

Феликс Феликсович-младший открыл глаза, поставил пистолет на предохранитель, убрал его во внутренний карман пиджака, еще раз взглянул на свое отражение в зеркале, подмигнул себе, вновь восхитившись, сколь все-таки он артистичен, сколь подвижна мимика его лица, и направился к гостям, которые его, кажется, уже заждались.

Феликс Юсупов.

1927

Григорий Распутин.

Мастерская Д.Р. Вассермана. 1917

Глава 2

Катерина Ивановна выключила свет на кухне, впотьмах пробралась к себе за выгородку, легла тут, укрылась с головой и вскоре провалилась за окоем, продолжая, впрочем, слышать эхо шагов на лестнице черного хода, гул ветра в воздуховоде, да лихорадочное дребезжание колокольчика над дверью.

Сон, таким образом, выглядел неглубоким, болезненным, перемежающимся изнуряющей и монотонной головной болью, да вспышками электрической лампы-дежурки под потолком. А еще этот сон был расчерчен глубокими тенями, идущими от окна по потолку, висящими на стене, впечатанными в огромный посудный шкаф-поставец, точно такой, какой стоял в деревенском доме дяди Катерины Ивановны, Димитрия Ивановича, в Тобольской губернии, в Кураковской волости, где она жила в детстве. Некогда яркий, а теперь блеклый виноградный узор на деревянных створках, рогатые шишки, диковинные звери с кривыми когтями и человеческими лицами на фронтоне, цветы на откидной доске, исполосованной ножом, – все это было хорошо знакомо, узнаваемо, но теперь во сне казалось таким кромешно далеким и чужим, затуманивалось, оплывало, покрывалось копотью и зарастало быльем, как это бывает, когда на глазах стоят слезы.

После того как Димитрий Иванович постригся в монашество с именем Даниил в честь великого пророка Даниила, умевшего толковать сны, и ушел странствовать по монастырям, Катя сначала перебралась в дом Распутиных, где помогала по хозяйству, а потом и вообще уехала в Петербург. Устроилась здесь работать посудомойкой в привокзальном заведении, затем прачкой при Убежище для женщин, выходящих из мест заключения, что на Обводном, и это уже потом Катерину Ивановну гувернанткой к себе в квартиру на Гороховой взял Григорий Ефимович. Он в то время был уже в силе и о своих земляках-родственниках не забывал, помогал им.

Дом № 64 на улице Гороховой.

Фотография Максима Гуреева. 2023

И вот теперь она лежала и мерзла, ворочалась с боку на бок, а одеяло сползало с ее головы, в конце концов оказывалось на полу.

Может быть, была бы и рада проснуться, чем так спать несуразно, да не могла, не отпускала ее болезненная полудрема, когда все слышишь, что творится в голове, откликаешься на каждый скрип и шорох, на каждое шуршание и треск, вздрагиваешь, запихиваешь ладони под голову, не зная, куда их деть, чувствуешь, как у тебя закатываются глаза и дрожат веки.

– Беда, Катенька, просыпайся! Буди дочерей моих и скажи им, что злодеи украли у меня шубу, надругались над ней демоны, наизнанку выворачивали, а потом утопили в Малой Невке у Петрова моста.

Конечно, сразу признала Катерина Ивановна выговор Григория Ефимовича, другое дело, что изумилась, почему так коряво и медленно, едва выговаривая слова, шепелявя, мог он вещать.

Посмотрела перед собой.

Катерина Ивановна смотрит перед собой и видит хозяина квартиры на Гороховой сидящим посреди кухни на стуле.

Вид он имеет растерзанный, страшный: лицо его разбито и изуродовано, зубы выбиты, правый глаз заплыл, изо рта вытекает пенистая жижа, волосы всклокочены и окровавлены, рубаха разорвана на груди, перебитые ноги запутаны веревкой, которая привязана к его шее, руки, лежащие на коленях, в порезах и ссадинах.

Катрина Ивановна начинает задыхаться и кричать от страха, не понимая, как такое возможно, кто те изуверы, которые так страшно мучили Григория Ефимовича, крутит головой, не веря в то, что видит, повторяет как заведенная: «Нет-нет-нет-нет».

Потом Катерина Ивановна пытается подползти к Распутину, чтобы помочь ему, но он отстраняет ее:

– Буди, раба Божия, дочерей, говорю! Шубу еще можно спасти, вытащить из воды и просушить на печи, заштопать кое-где, ноская она, а вот меня уже нет, потому что меня застрелили, – на этих словах Григорий Ефимович отскребает ото лба присохшие к нему волосы и открывает дыру, вокруг которой запеклась кровь. Указывает на нее пальцем и говорит: – Вот сюда вошла моя лютая смерть, моя погибель.

Потом он с трудом встает со стула и, еле переставляя искалеченные ноги, направляется к двери черного хода, тут он останавливается и дважды поворачивает ключ в замке. Скрежет засова кажется Катерине Ивановне оглушительным, она закрывает уши и судорожно пытается сообразить, каким образом Григорий Ефимович проник в квартиру, ведь она закрывала дверь изнутри.

– Христом Богом прошу тебя, Катенька, спаси мою шубейку, ведь мне без нее нынче так холодно.

Дверь за Распутиным захлопывается, и висящий над притолокой колокольчик беззвучно вздрагивает, едва заметно раскачивается еще какое-то время на образовавшемся сквозняке, а потом замирает.

В этой гробовой тишине Катерина Ивановна на четвереньках, не чувствуя под собой ледяного пола, направляется к дочерям Григория Ефимовича, чтобы разбудить их, как он просил, и рассказать им о беде, которая постигла их отца. Рыдания продолжают душить ее, и она не может поверить в то, чему только что стала свидетелем.

Далее происходит следующее – в темноте Катерина Ивановна ошибается дверью и попадает в приемную, где на комоде с мраморной столешницей стоит телефонный аппарат. Совершенно не понимая, что творит, подбирается к нему, снимает трубку и слушает чье-то прерывистое дыхание, что доносится с противоположного конца провода. Катерина Ивановна цепенеет от страха, впадает в забытье, обморок ли, который, впрочем, довольно быстро прерывает голос, кажущийся ей знакомым: «Извольте положить трубку!»

Вдова Григория Распутина Параскева Феодоровна (в центре) с сыном Дмитрием, его женой и домработницей (сзади)

Мария Григорьевна Распутина.

Фото на почтовой открытке, адресованной мистеру Брюстеру. 1935

Сновидение Катерины Ивановны заканчивается тем, что она кладет трубку на рычаг и тут же узнает этот голос – да, он принадлежит высокому худому господину в английском дафлкоте верблюжьего цвета, кожаной триковой фуражке, глубоко надвинутой на глаза, галифе и до зеркального блеска начищенных хромовых сапогах.

Это он приезжал за Григорием Ефимовичем и увез его на моторе, который долго, неуклюже разворачивался в заснеженном дворе на Гороховой.

«Автомобиль внизу», – снова и снова повторяются в голове его слова – сквозь недомогание и приступы тошноты, сквозь электрический треск и монотонное гудение мембраны, крутятся как на заезженной граммофонной пластинке.

* * *

Из граммофонного рупора звучит голос госпожи Плевицкой:

Вот вспыхнуло утро, румянятся воды,

Над озером быстрая чайка летит,

Ей много простора, ей много свободы,

Луч солнца у чайки крыло серебрит.

Но что это? Выстрел!.. Нет чайки прелестной —

Она, трепеща, умерла в камышах.

Шутя ее ранил охотник безвестный,

Не глядя на жертву, он скрылся в горах…

– Ах что за чудный голос у Надежды Васильевны! Совершенно, господа, не могу слушать ее спокойно, столько в нем страсти и нежности, столько чувственности и русской силы, что хочется разрыдаться, уж простите меня за сентиментальность, хочется встать на колени посреди площади, и как это у Федора Михайловича, поклониться до земли и поцеловать с наслаждением и счастием эту грязную, истоптанную землю! Нами же, замечу вам, нами же истоптанную, оскверненную! – вещает коренастого сложения лысый господин в пенсне, которое во время своей речи он постоянно нервически поправляет, будто бы желает показать тем самым, что теперь, слушая романс «Чайка» в исполнении Надежды Васильевны Плевицкой, он с трудом справляется со своими эмоциями, заглядывая при этом куда-то за излетающие из граммофонного рупора звуки вдаль. При этом господин весьма картинно задирает подбородок, выпячивает нижнюю губу, водит бровями и подпевает едва слышно: «Нет чайки прелестной – она, трепеща, умерла в камышах».

Надежда Васильевна Плевицкая.

Фотография с программы концерта 10 февраля 1935 года в Благотворительном фонде имени Ильи М. Колараца

– Вот умеете вы, Владимир Митрофанович, сказать, задеть сердечные струны в своем роде, восхитить, ошарашить и умилить одновременно! – не умея сдержать своего порыва, восклицает человек, при других обстоятельствах имевший сходство с Навуходоносором, царем Вавилонским. Однако теперь, избавившись от своей шоферской дохи с меховым воротником, высокой папахи с наушниками и круглых защитных очков, он имеет вид вполне партикулярный и напоминает уездного лекаря из тех, что имеют взгляд теплый, но остановившийся, ничего не выражающий, по крайней мере, применительно к собеседнику или к ситуации, в которой они оказались, а на губах его постоянно блуждает блаженная полуулыбка, порой доходящая и до нервического тика.

– Помилуйте, любезный Станислав Сергеевич, – звучит ему в ответ, – помилуйте, ей-богу! Просто совершенно не привык скрывать своих чувств, кривить душой, с малолетства воспитан любезными моими родителями всегда говорить открыто, прямо, как и подобает русскому дворянину, не таясь, не лукавя. А искренность, как известно, притягательна и довольно скоро находит признание и поддержку.

– Да-да, Владимир Митрофанович, вы совершенно правы.

За разговором Станислава Сергеевича Лазоверта и Владимира Митрофановича Пуришкевича, что происходил в музыкальной гостиной дома Юсупова на Мойке, наблюдали со стороны, но не принимали в нем участие еще несколько персонажей.

Среди них выделялся статный господин в повседневном мундире штабс-ротмистра лейб-гвардии Конного Его Величества полка. Судя по тому, как он держался, собравшееся общество претило ему. Все эти велеречивые разговоры о госпоже Плевицкой, о русской чувственности и силе ему виделись неуместными и пустыми. Казалось, что его неестественно большие, меланхолические, зеленые глаза с темными под ними кругами, словно бы наведенными гримкарандашом, не принадлежали его худому и узкому лицу. Жили своей отдельной от него жизнью, выказывали переживание и даже муку от обязанности быть здесь и сейчас, от столь хорошо ему знакомого неумения своего проявить решительность, мужественность и даже категоричность, от невыносимой готовности смириться с бессмысленностью и глупостью. В такие минуты штабс-ротмистр закрывал глаза, представлял свою учтивую физиономию со стороны без них, без этих глаз навыкате, в которых и была вся его жизнь, вернее, ее смысл, и начинал ненавидеть себя.

Надежда Васильевна Плевицкая.

1914

Ноты с изображением Н.В. Плевицкой.

Издательство «Эвтерпа», серия «Универсальная библиотека нот», № 102, 103, Песни «Ухарь купецъ» и «На последнюю пятерку»

Нет, не то что бы он, будучи воспитанным приемными родителями и дожив до двадцати пяти лет, испытывал отвращение к своей внешности, находя ее слишком женственной, слишком инфантильной, просто слишком часто он был вынужден подчиняться чужой воле, неукоснительно следовать правилам и устоям, совершенно не понимая, кто он есть на самом деле, кому можно верить, а кому нет, кого любит он, кто действительно любит его, а кто лишь пользуется его именем – именем внука государя императора Александра II и двоюродного брата императора Николая II, именем сына великого князя Павла Александровича и великой княгини Александры Георгиевны, принцессы Греческой и Датской, правнучки императора Николая I – Дмитрия Павловича Романова.

Это были вопросы, на которые штаб-ротмистр лейб-гвардии Конного Его Величества полка не находил ответов, что повергало его в бешенство, которое он был обречен носить в себе, от которого страдал, с которым был вынужден смиряться.

Наконец песня в исполнении Надежды Васильевны закончилась, и рупор граммофона начал издавать ухающие звуки, словно внутри деревянной, инкрустированной перламутром коробки прибора поселился филин.

Крутила головой хищная птица, грозно двигала перьевыми ушами, щелкала клювом, раскачивалась из стороны в сторону, намертво вцепившись при этом когтями в жердь, шелестела крыльями, создавая иллюзию того, что сейчас улетит, но никуда не улетала, конечно. Сердилась вдобавок ко всему, потому что могла, например, исполнить голосом Юрия Спиридоновича Морфесси песенку «Потому я тебя так безумно люблю», но никто ее об этом не просил.

* * *

После того как Григорий Ефимович изгнал из столовой комнаты демона, явившегося ему в образе Феликса-маленького, то еще довольно долго он не мог прийти в себя от пережитого. Сердце бешено колотилось у него в груди, на лбу выступил холодный пот, во рту пересохло, и хотя он безостановочно пил то мадеру, то лимонад, то просто кипяченую воду из самовара, стоявшего на столе, жажда не оставляла его. Более того, с каждым вдохом горячего воздуха, исходившего от пылающих в камине поленьев, сухость все более и более сковывала его, изнуряла его, туманила рассудок, как это бывает во время летнего полуденного зноя.

И снова наступал тот летний день – 29 июня 1914 года – который Григорий Ефимович помнил, словно это было вчера, хотя и прошло уже два года, когда стояла невыносима жара, а духота буквально висела в воздухе, ее можно было трогать руками и от нее нигде не было спасения.

Худощавая женщина, завернутая в шерстяную цыганскую шаль с бахромой, мерещилась всюду – то из-за деревьев выглядывала, то появлялась в конце проулка, то стояла посреди пыльной, уходящей за горизонт дороги, то перебегала от лабаза к лабазу, то, наконец, оказывалась в воротах дома, к которому подходил Григорий Ефимович.

Она преследовала его.

Нервно куталась в шаль, словно у нее был жар и ее знобило.

Распутин замедлял шаги, чувствуя неладное, но остановиться уже не мог и продолжал приближаться к женщине.

– Кого ты ищешь, милая? – спрашивал громко, сооружал при этом над глазами из ладони козырек от слепящего солнца, щурился, чувствовал беду, совершенно не понимал, чего следует ожидать от приближающейся к нему фигуры.

Слышал в ответ истеричное:

– Да тебя и ищу, Григорий!

С этими словами женщина распахивала шаль, и в правой ее руке Григорий Ефимович замечал кинжал, который взмывал в воздух и, описав дугу, устремлял к нему свое жало.

Только и успевал, что вспомнить слова Иоанна Златоуста: «Где, смерть, твое жало? Где, ад, твоя победа? Воскрес Христос, и пали демоны!» – как в животе его вспыхивал огонь.

Женщина набрасывалась, ударяла Распутина кинжалом в живот, и только сейчас он замечал, что у нее нет носа, словно бы он провалился внутрь ее плоского азиатского лица, обрамленного темными, коротко стриженными волосами, заплетенными на затылке в кургузую косицу, походившую на пук туго скрученного мочала. Инстинктивно Григорий Ефимович отталкивал от себя это уродливое существо, не чувствуя боли, но теряя рассудок от ненависти и отвращения. Однако женщина, уже перепачканная кровью, вновь бросалась на свою жертву.

– Кто ты? Что тебе надо? – кричал Распутин.

– Меня зовут Евфимия, и я пришла заколоть тебя, как пророк Илия, по велению Божию, заколол лжепророков Вааловых, потому что ты есть лжепророк и дьявол.

Полосовала воздух перед собой в исступлении, но не могла достигнуть цели, голосила, путалась в своем цыганском платке, пока наконец не падала на землю и не роняла кинжал. Тут же Евфимию хватали сбежавшиеся на крики обитатели соседних домов, вязали ей руки, кто-то разбивал ее и без того обезображенное лицо подвернувшейся под руку оглоблей, а потом волокли Евфимию в полицейский участок, где она продолжала бесноваться и повторять, что все равно убьет Распутина, потому что в нем воплотился началозлобный демон, который пришел в мир, чтобы погубить всех православных христиан.

Григорий Распутин в тюменской больнице после покушения на его жизнь.

Июль–август 1914

– Отче, прости ей, ибо не ведает, что творит, – все глуше и глуше повторял Григорий Ефимович.

Ладонью, из которой только что он соорудил над глазами козырек от слепящего солнца, вытирал пот со лба, затем переводил взгляд на порезанную и залитую кровью рубаху, изнемогал от слабости и терял сознание.

На этом 29 июня 1914 года заканчивалось…

Распутин пододвинул стул к расположенному под самым потолком окну, встал на него, повернул медную ручку шпингалета, приоткрыл створку и начал жадно глотать клочья сырого холодного ветра, ненароком залетавшего в подземелье с Мойки.

Царское Село. Садовый фасад Александровского дворца

На какое-то время Григорию Ефимовичу стало легче. Испарина на его лбу застыла, а во рту вновь ожил липкий язык, который теперь можно было ощутить, тронув им скользкое небо, вывалив его наружу, и охладить.

Так и дышал вволю, затем спускался со стула, подходил к резному комоду, на котором стоял телефонный аппарат, снимал трубку и ласково говорил в нее:

– Где же ты, миленький, почему не идешь ко мне?

Бакелитовый наушник молчал, и только откуда-то сверху, из бельэтажа, доносилось женское пение.

Распутин прислушивался:

И девушка чудная чайкой прелестной

Над озером тихим спокойно жила,

Но в душу вошел к ней чужой неизвестный,

Ему она сердце и жизнь отдала…

Меццо-сопрано Плевицкой он узнал сразу.

Вспомнил, как несколько лет назад он впервые встретил певицу в Царском Селе, куда она была приглашена выступать перед государем. Был наслышан о ней раньше, но теперь, увидев ее вживую, сразу – по выражению лица, манерам, по тому, как шла, оглядываясь по сторонам, как беспомощно улыбалась и не знала куда деть руки, признал в ней ровню, простую деревенскую бабу из Курской губернии, которая, как и он, вдруг оказалась в высшем свете, о чем еще совсем недавно она и подумать не могла.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!