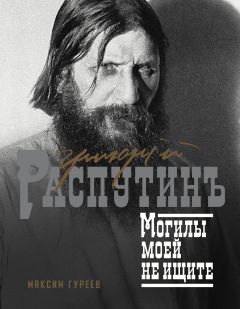

Текст книги "Григорий Распутин. Могилы моей не ищите"

Автор книги: Максим Гуреев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)

– Даже когда мы умрем. Ты хорошо себя чувствуешь?

Алеша кивнул головой в ответ, но сразу понял, что мать не поверила ему.

* * *

Человек с ледяными рыбьими глазами, гладко выбритым подбородком боксера и расчесанными на прямой пробор волосами, прилизанными как у полового из дешевого привокзального трактира, вошел в кабинет к Феликсу.

В дверях он закурил, затем неспешно проследовал к окну, открыл фрамугу и долго смотрел в ночную пустоту.

Юсупов терпеливо ждал, когда из заводного симфониона «Циммерман» зазвучит голос, принадлежащий этому господину, – ровный, монотонный и абсолютно нездешний.

– Mortem effugere nemo potest[1]1

Смерти никто не избежит (лат.).

[Закрыть], дорогой друг, – наконец произнес человек, продолжая безотрывно рассматривать собственное, затуманенное папиросным дымом отражение в окне.

Дождался Феликс звучания заводного механизма, но не испытал при этом ни радости, ни удовлетворения, но раздражением и возбуждением, страхом и азартом наполнился одновременно, потому что содеянное было лишь началом череды событий, вереницы поступков и действий, которые теперь он должен был предпринять сам.

Проговорил в ответ «Циммерману» с усмешкой:

– Libenter homines id, quod volunt, credunt[2]2

Люди охотно верят тому, чему желают верить (лат.).

[Закрыть], не так ли?

– Именно так, – затушил папиросу в пепельнице человек-симфонион.

– Тебя проводят к моему автомобилю. – Феликс встал из-за стола, за которым сидел все это время, и проследовал вместе со своим гостем до двери.

Далее следует обмен рукопожатиями и короткими взглядами.

Все это происходит в абсолютном молчании.

На столе разложены фотографические карточки:

«Феликс с маман и братом»;

«Николай Юсупов с игрушечной лошадкой»;

«Отец на костюмированном балу в Зимнем дворце»;

«Феликс и Николай с отцом»;

«Семья Юсуповых с гостями на теннисном корте»;

«Феликс и Николай борются»;

«Вид усадьбы Юсуповых в Кореизе»;

«Маман читает Феликсу книгу»;

«Сосна у подножия Ай-Петри»;

«Феликс и Николай с родителями на ступенях нижней террасы перед южным фасадом большого дворца в Архангельском».

Последнюю фотографию рассматривает чуть дольше, чем все остальные, потому что именно с ней Юсупова-младшего связывает одно особенное воспоминание.

Николай, Феликс и Зинаида Николаевна Юсуповы

Юный Феликс с родителями – Зинаидой Николаевной и Феликсом Феликсовичем – в Архангельском.

Около 1897–1900

В то время, когда она была снята, юный Феликс страдал лунатизмом, о чем ему рассказал старший брат Николай, который проснулся как-то ночью и увидел, как его младший брат поднялся с кровати и стал ходить по комнате, но на следующее утро он ничего не помнил. Мальчики договорились держать это в тайне и родителям ничего не рассказывать.

Почти каждое утро Феликс спрашивал брата о том, как он вел себя ночью, но так как снохождение у него приключалось нечасто, то довольно быстро он уверился в том, что в его лунатизме нет никакой опасности, и даже перестал обижаться на Николая, который называл его сомнамбулой (от латинских слов somnus – «сон» и ambulo – «ходить»).

Однако все изменилось после случая, происшедшего в Архангельском.

Феликс хорошо запомнил тот день.

После обеда они вместе с родителями пошли гулять в парк.

На ступенях нижней террасы перед южным фасадом большого дворца их задержал фотограф, чтобы сделать несколько карточек для семейного архива.

Феликс, разумеется, тут же принялся безобразничать: залезать на балюстраду и прыгать с нее, обнимать каменных львов, вставать на мраморный парапет, изображая героев и богов античности. Маман, разумеется, сделала ему замечание, а отец с надменным безразличием наблюдал за происходящим.

После завершения съемки прогулка продолжилась.

Инцидент на лестнице был исчерпан абсолютно. Шли и беседовали о литературе, в частности, обсуждали только что вышедший из печати исторический роман Николая Эдуардовича Гейнце «Ермак Тимофеевич».

Зинаиде Николаевне сочинение не понравилось категорически, она нашла его слишком конъюнктурным, да и просто слабо написанным. Феликс Феликсович-старший, напротив, оценил роман господина Гейнце достаточно высоко, признав его большую воспитательную и патриотическую направленность. Так как ни Феликс, ни Николай «Ермака Тимофеевича», разумеется, не читали, а после подобного обсуждения и не предполагали этого делать, то шли рядом с родителями молча, даже робко, не смея вмешаться в разговор и занять чью-либо сторону, хотя, конечно, матушке мальчики доверяли больше, чем папа́.

На ужин к Юсуповым приехали гости, с которыми засиделись допоздна.

А потом случилось то, что случилось.

Феликс очнулся на балюстраде балкона своей комнаты, что находилась на втором этаже в правом крыле большого дворца.

Он замер над бездной в позе бога Меркурия, едва касаясь опоры носком левой ноги, готовый сделать шаг вперед правой.

Видимо, его разбудил крик птицы, протяжный, повторяющийся, который разорвал тишину ночи, прилетел откуда-то из глубины неподвижного, погруженного в сон парка.

Феликс испугался и закричал, едва удерживая равновесие, испытывая одновременно ужас и восторг от ощущения запредельной свободы, который ранее ему был неведом…

И вот теперь, когда со стороны внутреннего двора, выходящего на Мойку, вдруг раздался собачий лай, он очнулся вновь.

Сгреб фотографии в ящик стола и подошел к окну.

В открытую фрамугу влетали порывы пронизывающего речной сыростью ветра, а также довольно громкие, несущиеся навстречу, звуки собачьих воплей, почему-то напомнившие Феликсу протяжное, как тогда в усадебном парке, карканье какой-то неведомой птицы. В это трудно было поверить, что посреди ночи, надрываясь и заходясь, под окнами дворца объявилась неизвестно откуда взявшаяся бездомная собака, лохматое, разноухое существо, в темноте напоминавшее замотанного в драную шубу без рукавов и воротника духа мщения, именуемого Аластор.

Нет, поверить в это было невозможно, но это была правда!

Феликс уперся лбом в стекло и стал всматриваться в эту брешущую темноту, однако ничего кроме освещенной уличными фонарями набережной противоположного берега Мойки и расположенного на ней второго полицейского участка второй Адмиралтейской части Петрограда разобрать он не мог.

Напрягся, затомился, испытал знакомое с детства желание закричать, чтобы кто-то из прислуги прибежал на помощь, успокоил, вызвал маменьку, дабы она перед сном почитала ему любимого Стивенсона, но так и оцепенел в этом своем несбыточном желании.

Едва переставляя ноги, Феликс добрел до своего заветного шкафа, в котором хранились медикаменты, открыл его и достал стальной лоток. «Подарок прабабушки, элегантная вещица, привезенная из Парижа, напоминает портсигар и пудреницу одновременно», – помыслилось.

Следующие события той бесконечной ночи Юсупов помнил уже с трудом.

Скорее, это были разрозненные вспышки сознания, эпизоды, которые перемежались в прихотливой последовательности, вопреки всякой логике и здравому смыслу. Одни картины были необычайно ярки, даже ядовито ярки, другие, напротив, едва различимы и блеклы до такой степени, что было трудно понять, кто именно на них изображен и что именно на них происходит. А голоса-выкрики, отдельные звуки и даже выстрелы при этом сливались в единую канонаду, какофонию ли, носились внутри головы, не имея, впрочем, возможности вырваться из нее наружу, что рождало ощущение эха и вызывало головокружение.

Феликс находил себя укрытым под толщей воды, на дне глубокого водоема, что делало его движения замедленными, требовавшими неимоверных и мучительных усилий. Он смотрел вверх и ничего не видел, кроме перламутровой гущи, а течение мыслей при этом почти отсутствовало, лишь со временем донося до сознания отголоски помыслов и решений.

Эпизод первый

Господин Пуришкевич вопит в исступлении: «Я убил его! Я убил его!» – и размахивает своим пистолетом системы «Savage».

– Кого же вы это убили, уважаемый Владимир Митрофанович? – едва ворочая языком, вопрошает Юсупов.

– Так его, его и убил, Феликс Феликсович! – не унимается Пуришкевич и указывает на собачий труп, который валяется на снегу у него под ногами.

– Да это же, черт побери, дворовый пес! – не выдерживает Феликс. Изображение тут же вспыхивает у него в глазах, весь двор словно озаряется яркими электрическим светом, и он видит мертвого Григория Ефимовича с простреленной ему «Циммерманом» головой.

– Никак нет-с, Феликс Феликсович, никак нет-с, это и есть дух Григория – лжепророка и развратника! Со второго раза попал в него вот из этого пистолета, извольте посмотреть, – Владимир Митрофанович протягивает свой «Savage» Юсупову. – Сначала от волнения промахнулся, но потом специально укусил себя за кисть левой руки, чтобы сосредоточиться, прицелился и убил демона!

Князь Феликс Юсупов

Феликс принимает оружие, взводит затвор и делает несколько выстрелов в труп Распутина.

На сей раз он знает, что стреляет не холостыми.

Эпизод второй

Юсупов наклоняется к самому лицу Григория Ефимовича, чтобы удостовериться, что тот мертв, и видит его закрытые глаза, но шевелящиеся губы. Феликс явственно различает это движение, эти конвульсии челюстей, будто бы кто-то вложил Распутину в уста свиток, и он, как Голем, пережевывает его.

Сквозь хруст папируса и скрежет зубовный можно разобрать голос старца:

– Наконец я тебя дождался, маленький, почему ты так долго не приходил?

Феликс отшатывается от мертвеца, который продолжает вещать:

– Наверное, ты думал, что я сержусь на тебя, но ты ошибся, злобы на тебя не держу, ведь это же не ты меня убил, потому что я крепко молился за тебя Спасителю и всем святым Его и отвел грех от твоей заблудшей души.

Губы Григория Ефимовича перестают шевелиться, и музыкальная шкатулка, устроенная внутри Голема, замолкает.

И тогда, не помня себя от ярости, Юсупов набрасывается на бездыханное тело и начинает избивать его чем попало, что под руку попадет: лопатой для уборки снега, кочергой, доской, которой сторож подпирает ворота, дубинкой, что прихватил с собой, услышав во дворе выстрелы.

Яркий электрический свет гаснет постепенно, и в наступившем полумраке Владимир Митрофанович Пуришкевич продолжает пинать ногами убитую им бродячую собаку с разными ушами.

Эпизод третий

Феликс открывает глаза и видит себя лежащим на диване в своем кабинете. Он совершенно растерзан и уничтожен. Он не может вспомнить, что с ним произошло, и как он вновь оказался тут, ведь он уверен, что спустился вниз по винтовой металлической лестнице, которая ведет к двери черного хода.

Как из тумана, на него наплывает фигура Дмитрия Павловича, который сокрушенно повторяет: «Зачем, зачем ты это сделал?»

Лицо Дмитрия кажется Феликсу таким родным, таким близким, что хочется поцеловать его, обнять и крепко прижать к себе, но у него, полуживого, нет на нечто подобное никаких сил.

Видя этот порыв Юсупова, Дмитрий Павлович отходит в глубину комнаты и отдает какие-то распоряжения присутствующим тут же Сергею Михайловичу Сухотину и Станиславу Сергеевичу Лазоверту.

Эпизод четвертый

Феликс сидит на кухне квартиры Григория Ефимовича, что на Гороховой, 64.

Никогда раньше ему не приходилось бывать здесь и теперь он находит это место, заполненное световой горчичного оттенка мутью, отвратительным, каким-то убогим, заплеванным и дурно пахнущим.

Зайдя сюда, он даже побрезговал снять головной убор и перчатки, так и остается сидеть, будто он расположился на скамейке в парке.

Медленно и настороженно Феликс осматривается по сторонам из-под надвинутой на самые глаза триковой фуражки. В поле его зрения поочередно попадают грубой, видимо, деревенской работы кухонный стол, посудный шкаф-поставец, изукрашенный примитивным орнаментом в виде цветов, виноградных лоз, рогатых шишек, а также диковинных зверей с кривыми когтями и человеческими лицами, далее следует обложенная желтоватым кафелем печная плита и, наконец, сооруженная у противоположной от двери черного хода стены выгородка, вероятно, для прислуги. Фанерная дверь ее, оклеенная дешевыми обоями в подтеках, приоткрыта, и из образовавшейся щели кто-то наблюдает за ним.

Феликс чувствует это, понимает, что сейчас на кухне он не один.

Правая нога его подрагивает. Такое бывает с ним всегда, когда он испытывает крайнее напряжение, оттого что действие опиума уже полностью прошло, и его мучает жажда.

Сложив руки на груди, издавая гортанные звуки, икая, Юсупов выдавливает из себя:

– Извольте перестать подглядывать за мной и немедленно закройте дверь!

Плавно, как под действием сквозняка, дверь тут же и закрывается, но взгляд, проходящий сквозь стену выгородки, не пропадает, никуда не девается, отчего волнение нарастает, и Феликс наконец не выдерживает! Он резко встает со своего стула, подходит к выгородке и рывком распахивает дверь.

Взору Юсупова предстает следующая картина – узкое, пеналообразное пространство почти целиком заполнено кроватью, в изголовье которой пристроена тумба с расставленными на ней бумажными образками и оплывшими восковыми свечами. На кровати, отвернувшись к стене, лежит человек. К своему страху, Феликс сразу узнает это место – да, это келья Соловецкого старца. Это точно она! Он хочет немедленно выйти и захлопнуть за собой дверь, но какая-то неведомая сила словно бы входит в него и сковывает все его тело. Юсупов цепенеет от этого совершенно, понимая, что уже не принадлежит себе, мысли путаются в его голове, он хочет что-то произнести, но не может, потому что язык не слушается его, распухает и застревает во рту, а забытье обволакивает все его существо, затуманивает сознание, ноги его становятся ватными и бескровными.

– Давно жду тебя, раб Божий, а ты все не идешь и не идешь, – тихо произносит спина, затем переваливается с одного бока на другой, приподнимается на локте, и перед Феликсом предстает лицо лежащего на кровати человека – оно ужасно, оно страшно изуродовано, зубы выбиты, правый глаз заплыл, изо рта вытекает пенистая жижа, волосы всклокочены и окровавлены, а на лбу запеклась рана от пулевого отверстия.

– Вот сюда вошла моя лютая смерть, моя погибель, вот сюда, – с трудом шевеля губами, произносит человек и указывает на рану.

Феликс Феликсович умом понимает, что видит перед собой Григория Ефимовича Распутина, но глаза почему-то отказываются в это верить.

* * *

На прогулку по Екатерининскому парку 1 декабря 1916 года сестры отправились около трех часов по полудню. Были поданы двухместные открытые сани, что не предполагало быстрой езды.

И действительно, поехали шагом, точно пешком пошли. Разве что шипение подтаявшего снега под полозьями и монотонное поскрипывание рессор рождало ощущение именно езды, а не ходьбы, когда можно подолгу, совершенно не утруждая себя никакими физическими усилиями, сосредотачиваться исключительно на созерцании движущегося навстречу пейзажа.

День выдался пасмурным, и все: оттепельная хмарь, совершенно черные ветви деревьев, словно процарапанные угольным грифелем, низкое угрюмое небо навевали ощущение полного и безнадежного спокойствия, когда ничего иного, как просто молчать, уставившись в одну точку, делать не остается.

Елизавета Федоровна наблюдала за стаей ворон, которые сидели на карнизах засыпанной снегом беседки и напоминали собой нотные знаки, у каждого из которых был свой хвост, которым они шевелили.

Вороны, впрочем, шевелили не только хвостами, но и клювами, галдели.

Александра Федоровна смотрела в противоположную сторону, ее внимание привлекал расчищенный на пруду каток. Несколько фигур тут плавно скользили по льду, а один из конькобежцев толкал перед собой финские сани, на которых сидело закутанное в шерстяное покрывало и башлык существо.

Первой молчание нарушила Элла.

Не смотря на сестру, она принялась отвлеченно рассуждать о тяжелом положении, в котором оказалась семья. Она старалась быть убедительной, но в каждой ее фразе чувствовалась недосказанность, было видно, что она хотела сказать что-то совсем другое, а получалось слишком плоско, протокольно и напыщенно, будто бы разговаривали не родные сестры, а едва знакомые люди.

Великая княгиня Александра Федоровна.

Фото из архива Анны Вырубовой. Около 1907–1909

Великая княгиня Елизавета Федоровна.

1910

Аликс реагировала на слова Эллы лишь редким покачиванием головы. Казалось, что все это она уже слышала раньше неоднократно, даже, вероятно, знала наизусть и вполне могла продолжить речь сестры самостоятельно.

Это и было то самое безнадежное спокойствие, которое могло нарушить упоминание лишь одного имени – Григория Распутина, и оно прозвучало.

Элла при этом заговорила быстро и резко. Она наконец обернулась к сестре, увидела у нее на глазах слезы, но продолжила, не стала жалеть, понимая, конечно, что делает Аликс больно, однако уже не могла остановиться.

Речь шла о том, что этот тобольский мужик, которому место не в столице империи, а в его сибирской деревне, оказывает слишком большое влияние на Аликс и Ники, и она, как старшая сестра, не может быть к этому равнодушна, не может молчать, видя, что происходит.

– Да, я бываю резка, но всегда откровенна, и мне кажется трусостью молчать о том, что знаешь, видишь и чувствуешь. Это не самонадеянность – это любовь к семье, боль за нее, которая переполняет меня, большими волнами захлестывает всех нас. Я в полном отчаянии предупреждаю: все сословия, от низших до высших, и даже те, кто сейчас на войне, дошли до последней черты, вспомни судьбу Людвика XVI! И еще – святотатственный обманщик встал между нами, и от этого у меня нестерпимо болит сердце.

– Мы знаем, что и прежде клеветали на святых, – отвечала Александра Федоровна, и выражение ее лица становилось непреклонным, а черты – острыми.

Она сквозь слезы, как сквозь залитое дождем стекло, смотрела вперед, уже ничего не видя при этом. Размытые очертания парка и кривых деревьев, трудноразличимые покосившиеся постройки и провалившиеся под снег скамейки можно уже было только додумывать, дорисовывать в воображении.

Холодный воздух обволакивал лицо Аликс, и соленая жижа примерзала к щекам.

Плакать Елизавета Федоровна перестала в 1905 году после гибели мужа. Просто утратила эту способность, перестав доверять слезам, в которых она видела не столько выражение страдания, сколько проявление жалости к самой себе.

А со временем плачущие люди стали вызывать у нее раздражение, и младшая сестра не составила в этом исключения.

Так уже повелось с детства, когда сначала от гемофилии умер брат Фритти, затем от дифтерии умерли сестра Мэй и мать Алиса Великобританская, великая герцогиня Гессенская ушла в вечность, а потом тяжело заболел отец Фридрих Вильгельм Людвиг Карл IV великий герцог Гессенский и Прирейнский и долго оставался на грани небытия и жизни. Смерть и болезни ходили где-то рядом с Эллой. Страх перед ними сначала буйный и всепроникающий, порой доводящий до исступления, со временем утих и стал чем-то обыденным, даже привычным.

То есть перестал быть страхом, ужасом перестал быть и превратился в предмет любопытного детского внимания, наивного желания заглянуть за ту грань, за ту черту, куда ушли брат с сестрой и мама, и посмотреть, что там.

Переживший гибель детей и супруги отец, участник франко-прусской войны в звании генерал-майора, и без того человек сурового нрава, стал для девочек – Елизаветы Александры Луизы Алисы и Алисы Виктории Елены Луизы Беатрисы воплощением мужской строгости и скорбной сдержанности. В его присутствии было абсолютно невозможно позволить себе никаких шалостей и капризов, никакой сентиментальности и чувственности, которые воспринимались не иначе как проявление слабости, только чопорная немногословность, доходящая до надменности, только безэмоциональность и умение всегда держать себя в руках.

Но если старшая Елизавета в силу возраста и склада характера уверовала в эту науку искренно и без обиняков, то младшей Алисе казарменная дисциплина и мужское воспитание давались очень непросто.

Спустя годы, в России, эта разница между сестрами – вдовой великого князя Сергея Александровича Елизаветой Федоровной и царицей, матерью смертельно больного гемофилией наследника цесаревича Александрой Федоровной – обрела особенно явный и во многом драматичный характер.

Да, тот ответ Аликс про «святых, на которых всегда клевещут» произвел на Эллу убийственное впечатление.

Слова своей сестры Елизавета Федоровна, настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия (не монастыря), имевшая общение с ведущими церковными интеллектуалами своего времени – архимандритом Сергием (Сребрянским), митрополитом Трифоном (Туркестановым), иеросхимонахом Алексием (Соловьевым), вполне могла счесть кощунственными, потому как сравнение Григория Ефимовича Распутина со святым подвижником благочестия было для нее не что иное как святотатство.

Слова сестры не шли из головы, будоражили воображение Эллы. Она, конечно, знала, что многие священники, приняв на себя во время исповеди многие грехи и душевные болезни исповедников, могут страдать злыми корчами, потому как не всегда имеют силы совладать со злыми демонами, что, выйдя из пришедшего в храм, с великой яростью набрасываются на пастыря и готовы растерзать его, разорвать на части, надругаются, глумятся над ним, спасшим чужую душу, но погубившим свою, познавшую многое и оттого умножившую скорбь. Все это она знала прекрасно. Также она знала, что Распутин не был рукоположен во священный сан, но не могла не видеть, как он, пропуская через себя мучения несчастного Алеши и собеседуя с демонами, совершает необъяснимое. Но чего в этом было больше, Божественного или дьявольского, она не понимала. Более же всего Эллу печалило то, что ее младшая сестра, сохраняя верность православию, исповедуясь и причащаясь, впадает при этом в сектантство и мракобесие, упорствует в своем роковом заблуждении.

Смотрела на Аликс одновременно с болью и раздражением и не понимала одного, почему же тогда она плачет, если уверовала в чудотворца из Тобольской деревни, который заговаривает кровь цесаревича, чем спасает его от смерти. Может быть, потому что обезумевшая от горя Александра Федоровна, ежечасно страдавшая от приступов кромешной паники, выдумала себе эту суетную веру в «нашего Друга», это суеверие, этот самообман, и уже не понимала, где явь, а где сон, где смертная тьма, а где повседневная жизнь.

Та прогулка сестер 1 декабря 1916 года по Екатерининскому парку продлилась не более часа.

После слов Аликс о том, что «и прежде клеветали на святых», беседа разладилась как-то сама собой. Стало ясно, что говорить больше не о чем.

Возвращались мимо катка, устроенного на Большом пруду.

Елизавета Федоровна обратила внимание на несколько фигур, что тут плавно продолжали скользить по льду, а один из конькобежцев все еще толкал перед собой финские сани. Тут же и вспомнила, разумеется, как несколько лет назад они вместе с Феликсом посещали каток в Юсуповском саду. Тогда Феликс Феликсович усадил ее в точно такие же финские санки и катал, развлекая рассказами о своей недавней поездке в Европу. Это было незадолго до начала войны.

Александра Федоровна смотрела в противоположную сторону по ходу движения саней. Когда они проезжали мимо беседки, она попросила остановить и обратила внимание сестры на то, как замысловато расселись на ней птицы, точно нотные знаки расположились, у каждого из которых был свой хвост, который при этом шевелился.

И сколь же было велико удивление старшей сестры, когда Аликс, вдруг взяв несколько нот своим хорошо поставленным контральто, пропела музыкальную фразу, которая ей привиделась начертанной на засыпанных снегом резных карнизах. Сумрачное, тревожное звучание напомнило первую часть пятой симфонии Петра Ильича Чайковского, когда музыкальный поток восходит к романтической кульминации, а затем решительно обрушивается вниз к своему драматическому финалу, не рождая, впрочем, ощущения безнадежности, но патетического экстаза.

Лицо Александры Федоровны при этом посветлело, непреклонность ушла. Закончив петь, она обернулась к Элле и как ни в чем не бывало продолжила оборвавшийся разговор, стала расспрашивать ее о Марфо-Мариинской обители, о жизни сестер, а также сообщила о своем желании посетить обитель милосердия и помолиться в Покровском храме, о котором много и с восхищением ей рассказывал Ники.

Вечером того же дня императрица вместе с дочерьми Ольгой и Татьяной проводила Елизавету Федоровну на железнодорожную станцию Императорский павильон, откуда последняя отбыла в Москву.

Потом Элла еще долго стояла у окна вагона, за которым в проблесках далеких огней уносилась ночь. Ничего не могла разглядеть в темноте, кроме своего отражения, невольно всматривалась в него и представляла себя младшей сестрой, на которую смотрит ее старшая сестра, то есть она. Вставала таким образом на место Аликс в надежде понять ее. Сквозь гудки паровоза и грохот колес на стыках повторяла одну и ту же просьбу «просто поверить ей». А смотревшая на нее из ночной тьмы Елизавета Федоровна лишь качала головой в ответ, и было не ясно, то ли она отказывает ей в понимании, то ли не ведает саму себя и не знает, как ей поступить.

Нет, не знали сестры, просто не могли знать, что эта встреча в Царском Селе 1 декабря 1916 года стала их последней встречей.

Они все более и более удалялись друг от друга.

Императрица Александра Федоровна и ее сестра великая княгиня Елизавета Федоровна.

1898

Григорий Ефимович Распутин.

1916

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.