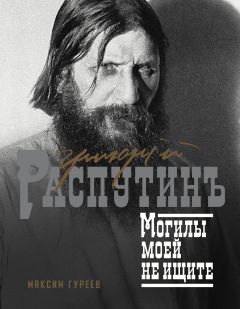

Текст книги "Григорий Распутин. Могилы моей не ищите"

Автор книги: Максим Гуреев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)

Работа над портретом продвигалась медленно и трудно.

Каждый раз подходя к мольберту, Теодора Краруп столбенела, испытывала некое подобие умопомешательства оттого, что ей казалось, что она не понимает и не чувствует того, что пишет. Как было изображать человека, который то проступал сквозь многие слои масляной краски осунувшийся, восковой, помертвевший, то исчезал в них и проваливался в густоту мазков как в воду, а потом вновь оказывался на поверхности, источая свет.

Получалось, что Распутина было невозможно изобразить, не получалось перенести на холст увиденное глазами, но лишь данное в ощущениях, нематериальное и мимоестественное.

Приходилось накрывать портрет куском ткани, дабы не видеть его, не встречаться с ним взглядом, как в вегетарианской столовой с Толстым, а тут дома, в мастерской не смотреть на этого улыбающегося человека в белой косоворотке, ведь именно таким Теодора изобразила Григория Ефимовича, чтобы хранить в памяти образ живой и непосредственный.

Записка Распутина в конверте. Текст записки: «Милой дорогой желаетъ работать насъ. Извиняюсь. Роспутинъ». Текст на конверте: «Завидучей в больницу Герзонею».

1915

Несколько дней, а то и недель Теодора Федоровна не могла подойти к холсту, боясь того, что, сбросив с него ткань, она увидит какого-то совсем другого, не известного ей человека, которого она и не писала вовсе.

Она часами сидела у окна, единственном месте в комнате, где можно было спрятаться от картины, и думать о фоне, то есть о том, что происходило за спиной у Григория Ефимовича. Например, представлялся горовосходный холм, откуда был виден весь Иерусалим. У подножья этого холма толпились люди, самые отчаянные из которых пытались на него взобраться – цеплялись за траву и кусты, лезли из последних сил, падали вниз, но не оставляли своих попыток.

Другие же, напротив, потешались над неумелыми верхолазами, пили, ели, дрались, танцевали, изображали из себя животных и рыб, стояли на головах, спали на земле, молились, играли на музыкальных инструментах, испражнялись, подглядывали друг за другом, смеялись, плакали.

Пасхальная ночь у Григория Распутина.

1917

Иерусалим. Храм Гроба Господня, вид спереди.

В 1911 году Григорий Распутин добровольно покинул столицу и совершил паломничество в Иерусалим

Некоторым, впрочем, удавалось забраться наверх, но вот как слезть обратно, они уже не знали. Так и оставались сидеть на вершине холма над Иерусалимом до скончания века.

Старательно прорисовывала в своем воображении всех этих копошащихся людей, но когда фон был дописан, и Теодора Федоровна увидела результат, то в ужасе тут же закрасила его. Теперь Григорий Ефимович вышагивал из бежево-серой стены, которая придвигалась к нему, а он от нее. Возникала иллюзия движения проекции на зрителя, и Теодора Краруп начинала пятиться от картины к входной двери, упиралась в нее спиной, слышала из парадного голоса. Это снимавшие по соседству комнату торговцы сбитнем тащили свое нехитрое оборудование, грохоча кружками, притороченными у них на поясе.

Портрет Распутина был закончен 13 декабря 1916 года.

Это событие было решено отметить чаепитием, на которое прибыл сам виновник торжества в сопровождении своих поклонников и двух агентов охранного отделения. Так как тесная комнатка-мастерская не могла вместить всех пришедших, то часть из них расположилась на лестничной площадке и дверь в тамбур оставили открытой.

Григорий Ефимович долго смотрел на свое изображение, прикасался к холсту руками, заглядывал себе в глаза и не мог их различить за тяжелыми, густыми мазками, которые хлопьями отваливались от уступами нависающих бровей. Хоть он и улыбался на портрете, но как никогда остро чувствовал, насколько он глубоко несчастен, насколько его сердце закрыто и очерствело, глаз его было не разглядеть вовсе не потому, что художник не смог их написать, а потому, что он утаивал свое сердце, стыдился самого себя, чем и предавал самого себя.

Тогда почему же он улыбался? Чему радовался? Тому, что сознавал – утаив свое сердце от других, все равно не скрыть его от револьверных пуль или от стрел, которыми слуги Диоклетиана изрешетили тело святого мученика Себастьяна, а потом утопили его в сточной канаве.

– Сказано святыми Евангелистами: нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы – медленно, словно в забытьи проговорил Распутин и обвел собравшихся невидящим, отсутствующим взглядом. – Скоро меня не станет, а живописание сие останется. Кто это – я или не я? Не ведаю…

Затем Григорий Ефимович повернулся к Теодоре и поклонился ей:

– Благодарю тебя, раба Божия, за любовь и тайноведение.

Григорий Ефимович Распутин

Глава 7

В Чесменскую военную императора Николая I богадельню, расположенную на седьмой версте по дороге в Царское Село, Александра Федоровна и Анна Александровна Вырубова прибыли во второй половине дня, когда уже начало смеркаться. У ворот богадельни императрицу и ее фрейлину встретил командир Отдельной батареи для воздушной артиллерийской обороны Императорской резиденции в Царском Селе гвардии полковник Владимир Никанорович Мальцев.

Имя этого офицера было хорошо известно при дворе, и царица ему доверяла – участник русско-японской войны, артиллерист-теоретик и практик, изобретатель и разработчик прицельного устройства для стрельбы по воздушным целям, поклонник Г.Е. Распутина. Последнее обстоятельство являлось определяющим в списке его заслуг.

Полковник Владимир Никанорович рядом с зенитным орудием Отдельной батареи для воздушной артиллерийской обороны Императорской резиденции в Царском Селе

Чесменская военная богадельня Николая I

Владимир Никанорович доложил, что тело Григория Ефимовича было привезено накануне ночью сестрой милосердия санитарного имени Ее Императорского Величества поезда, его домоправительницой Акулиной Никитичной Лаптинской. Она же присутствовала при вскрытии, произведенном в морге богадельни судмедэкспертом, профессором судебной медицины и токсикологии Дмитрием Петровичем Косоротовым.

В ходе патолого-анатомической процедуры Лаптинской стало дурно и ее пришлось удалить из прозекторской.

При этих словах Александра Федоровна закрыла лицо руками и отвернулась. Да, ей объяснили, почему вскрытие было необходимо, и она согласилась с объяснениями, но ничего не могла с собой поделать, как представила себе эту картину, и слезы сразу начали душить ее.

Подумала в эту минуту о том, что, вероятно, ей было бы лучше и легче заплакать, разрыдаться сейчас в голос, но слезы таились где-то внутри и не шли, этим они были похожи с сестрой, а вместо слез закипали ярость и отчаяние, гнев и беспомощный страх перед будущим.

Легче императрице стало только в домовой Христорождественской церкви, где перед иконостасом, похожим на вызолоченную резную шкатулку на высокой мраморной солее, в деревянном гробу лежал Григорий Ефимович.

Почему-то здесь стало возможным дышать, не захлебываясь от рыданий, не давясь сухими, как сода, слезами, а еще убрать ладони от лица и, не боясь, смотреть поверх мертвого раба Божьего Григория на образы Евангелистов, что были изображены на Святых вратах иконостаса в виде ангела, льва, тельца и орла.

После панихиды, отслуженной местным протоиреем Александром Иоанновичем Веселовским, Александра Федоровна и Анна Александровна отбыли в Царское Село. А Владимир Никанорович, проводив высоких гостей, вернулся в храм, чтобы отдать распоряжения касательно дальнейших действий по подготовке тела Распутина к транспортировке в Императорскую резиденцию.

К себе в комнату, расположенную в юго-западном крыле Чесменского замка, Мальцев вернулся только под утро.

Шел по пустым галереям и бесконечным коридорам богадельни, вдоль шеренги дверей, за каждой из которых содержались старые и увечные воины-инвалиды, которые, по словам государя Николая Павловича, после отставки от службы уже были не в силах снискать пропитание своими трудами и были полностью лишены способов к содержанию.

Абалакский Знаменский мужской монастырь.

Расположен в селе Абалак, на правом берегу Иртыша, в 20 км. от Тобольска

И вот теперь эти люди спали.

Многие из них, весьма преклонного возраста, были участниками Крымской войны, которую в своих «Севастопольских рассказах» рассказах описал Лев Николаевич Толстой, горячим почитателем которого был Владимир Никанорович.

Приходил в свою комнату, открывал «Рассказы» и читал с любого места: «Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти».

Тело Григория Распутина, убитого в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года

Секретное дело Тобольской духовной консистории о крестьянине Григории Распутине.

1906

Село Покровское.

1912

Закрывал книгу и думал о том, что этим людям, у которых не осталось никого – ни родных, ни близких, ни друзей, – каждую ночь снилось именно то, что описал Толстой. Знал это наверняка, потому что сам, пройдя Мукден и каким-то чудом оставшийся в живых, испытывал нечто подобное, страдал от галлюцинаций и приступов безотчетного страха, а при виде обитателей богадельни – седых стариков, похожих на библейских пророков, понимал, что перед ним на самом деле стоят мертвецы, убитые на Малаховом кургане, Четвертой батарее и на Черной речке, и отдают ему честь как командиру Отдельной батареи и гвардии полковнику.

На следующий день тело Распутина было набальзамировано, деревянный гроб вложили в цинковый саркофаг и на специально прибывшем автомобиле отправили в Царское Село.

По Петрограду поползли слухи, что Распутина увезли хоронить в Тобольск, на его родину.

* * *

Катерина Ивановна идет по коридору квартиры на Гороховой, останавливается перед дверью кабинета хозяина и стучит в нее.

– Заходи, голубушка, заходи, – раздается голос Григория Ефимовича.

Катерина Ивановна входит в комнату и ставит на самоварный столик кипящего «эгоиста».

Григорий Ефимович сидит на диване и рассматривает фотоальбом.

Вот он с детьми в Покровском.

Вот сфотографирован вместе с князем Путятиным и полковником Ломаном.

Вот он с царицей и ее детьми.

Вот он с Анной Александровной Вырубовой в Гурзуфе.

Вот он вместе со старцем Макарием и епископом Феофаном в Верхотурском монастыре.

Вот, наконец, фотография, сделанная в квартире на Гороховой в 1914 году, где он в окружении своих почитателей и духовных чад.

Григорий Ефимович водит пальцем по лицам персонажей, полушепотом произносит их имена, улыбается, однако дойдя до изображения молодой женщины в белой блузке, которая сидит на полу у самых его ног, почти под столом, на котором разложены угощения, улыбка сразу сходит с его лица.

Левой рукой женщина, как и Распутин, прикрывает грудь, правая же ее рука полностью повторяет жест Григория Ефимовича и лежит на колене. Она неотрывно смотрит в объектив фотоаппарата, взгляд ее при этом абсолютно спокоен и сосредоточен, что подчеркивают крепко сжатые губы и зубы за ними, в которые скорее всего упирается язык.

– Знаешь ли эту рабу Божию? – спрашивает Распутин Катерину Ивановну, указывая пальцем на белую блузку на фотографии.

– Да как же не знать-то, Григорий Ефимович, это же Акулина Лаптинская, вы ее еще давеча хотели за воровство выгнать.

– Точно, хотел, – Распутин закрывает фотоальбом и кладет его на диван рядом с собой. – А ведомо ли тебе, откуда она взялась в нашем доме?

– Нет, неведомо, – c этими словами Катерина Ивановна наливает из самовара-«эгоиста» чай и подает чашку Григорию Ефимовичу.

Григорий Распутин с полковником лейб-гвардии Павловского полка Д.Н. Ломаном (слева) и генерал-майором М.С. Путяниным (справа)

Григорий Ефимович Распутин в селе Покровском со своими детьми Марией, Варварой и Дмитрием

Смотрит, как он начинает прихлебывать, шевелить бородой, выглядывать сычом из-под бровей, опускать усы в парное варево. Нависает при этом над чашкой так, что ее уже и не разглядеть. О существовании этой чашки можно судить лишь по высоко задранному локтю правой руки Распутина и каркающим глоткам.

На лбу выступает пот, и Григорий Ефимович вытирает его полотенцем, которое ему подает Катерина Ивановна, затем просит добавить ему немного кипятка.

Рассказ Распутина о Лаптинской звучит откуда-то из глубины этой полупустой курящейся чашки, из ее чрева.

Зачревовещал.

…несколько лет назад волею случая странник попал в убогий монастырек, что располагался в районе Охты, на окраине города. После Божественной литургии сестры, приметив подвижника, который исповедовался и причастился, а также ревностно участвовал в Богослужении, пригласили его разделить с ними трапезу. Он с благодарностью согласился. Благоговейная обстановка за столом, впрочем, была довольно скоро нарушена страшными криками, которые стали доноситься из сестринского корпуса, что примыкал к трапезной палате. Помыслилось, что такие иступленные вопли могут звучать только в аду. Постепенно их сменило хрипение и громкие стоны. Пораженный услышанным, странник спросил сестер, что это значит, хоть ответ он знал и сам – так мог голосить только человек, одержимый бесом – мог лаять, каркать, орать благим матом, выть. Настоятельница монастыря ответила, что это крики молодой, страдающей падучей послушницы, которую привезли в монастырь некоторое время назад, потому что врачи отказались ее лечить, найдя ее недуг неисцелимым.

Григорий Распутин с императрицей Александрой Федоровной, детьми царской семьи и гувернанткой.

Царское село. 1908

Старец Макарий, епископ Феофан и Григорий Ефимович Распутин.

Монастырское фотоателье. 1909

Распутин и его поклонники. В верхнем ряду (слева направо): А.А. Пистолькорс (в профиль), А.Э. Пистолькорс, Л.А. Молчанов, Н.Д. Жевахов, Э.Х. Гиль, неизвестный, Н.Д. Яхимович, О.В. Ломан, Н.Д. Ломан, А.И. Решетникова. Во втором ряду: С.Л. Волынская, А.А. Вырубова, А. Г. Гущина, Ю.А. Ден, Е.Я. Распутин. В последнем ряду: З. Тимофеева, М.Е. Головина, М.С. Гиль, Г.Е. Распутин, О. Клейст, А.Н. Лаптинская (на полу).

1914

Прервав трапезу, странник попросил немедленно отвести его к больной.

То, что он увидел в небольшой келье с зарешеченным окном, потрясло его.

На куче смрадного тряпья лежала совершенно растерзанная молодая женщина, имевшая вид умалишенной, – волосы ее было всклокочены и перемазаны какой-то дрянью, одежда изорвана в клочья, а сквозь дыры в ней виднелось исцарапанное до крови тело. Увидев странника, бесноватая вновь стала истошно вопить, изрыгая ругательства и богохульства, выть и гавкать густым мужским басом. Не имея сил встать на ноги, она каталась при этом по полу, извивалась змеей, загораживалась от чего-то невидимого и ужасающего, а потом вдруг смолкла, глаза ее закатились, изо рта пошла пена, и, казалось, что она потеряла сознание.

Узнав у настоятельницы имя одержимой, странник подошел к женщине и громко произнес:

– Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, встань, Акилина!

Бесноватая повернула свое изуродованное, окровавленное, покрытое синяками и подтеками лицо, открыла абсолютно мутные, пустые глаза свои и начала скалиться. Было видно, что она ждет следующего припадка, чтобы наброситься на странника.

Далее, по словам сестер и матушки настоятельницы, произошло следующее: полностью отрешившись от происходящего, подвижник встал на колени перед Акилиной и начал молиться. Сначала голос его был слаб и едва различим, но постепенно он креп, звучнел и наконец загрохотал, словно вострубил третий ангел из Откровения Иоанна Богослова. Больная задвигалась, все еще пребывая в сумеречном состоянии, но все-таки, шатаясь, поднялась со своего зловонного ложа, стыдливо прикрывая грудь левой рукой, а колени правой, выражение лица ее при этом изменилось и стало абсолютно человеческим, полным раскаяния и тоски. Странник при этом со слезами на глазах умолял Спасителя простить тяжкие грехи бесноватой, говорил о них уверенно и скорбно, словно бы перед мысленным его взором проходили все мытарства болящей рабы Божией Акилины, которую терзал началозлобный демон, считая ее своей вечной добычей.

Наконец подвижник встал с колен, подошел к женщине и перекрестил ее. Все, присутствовавшие при этом, увидели, что послушница, еще несколько минут назад бившаяся в падучей, исцелилась полностью, и это было чудом. Однако сам странник при этом имел вид утомленный, был бледен, руки его дрожали, лицо осунулось, а глаза ввалились. Сестры проводили чудотворца в настоятельский корпус, усадили на диван, вызвались принести чаю, но, когда вернулись, обнаружили его спящим.

…Григорию Ефимовичу снится сон, будто бы он, отвернувшись к стене, лежит на узкой, сооруженной из фанерных коробов лежанке. Помещение, в котором он находится, ему напоминает келью в Верхотурском монастыре, куда его поселили, когда он туда приехал в первый раз.

– Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, – слышит он доносящийся из-за двери женский голос.

Отвечает:

– Аминь.

Дверь со скрипом открывается, и в келью входит паломница. Григорий Ефимович не видит ее, но знает, что это крестьянка из Могилевской губернии Акулина Никитична Лаптинская, которая страдает падучей и теперь пришла к нему за исцелением. Лицо она имеет плоское, круглое, землистого цвета, распухшее от слез как хлебный мякиш, оно как будто бы выварено в соде, и Акулина Никитична его постоянно чешет до кровоподтеков, до ссадин.

Не оборачиваясь к вошедшей, Распутин затягивает канон мученице Акилине Финикийской:

– Исткала еси ризу света благодатию, славная, кровию твоею, Акилино мученице, священно обагривши. Уязвилася еси любовию божественною яве, всечестная, темже твердо язвы же и болезни лютыя претерпела еси…

Паломница при этом пытается сначала подпевать Григорию Ефимовичу, но постепенно сбивается на неразборчивое бормотание, начинает издавать бессвязные звуки, кричать, лаять и наконец заходится в припадке.

– Изыди, сатана! – властно и твердо возглашает Распутин, продолжая неотрывно смотреть на стену перед собой, будто нечистый дух таится где-то за ней. Затем он слышит, как Акулина Никитична со стоном падает на пол и затихает…

Когда же странник проснулся, то на удивление он почти ничего не помнил из того, что произошло с ним и бесноватой Акулиной Никитичной Лаптинской. Сестры и матушка настоятельница с волнением рассказывали ему о том чуде, которое он совершил на их глазах, а он только улыбался в ответ и молча пил принесенный ему чай.

Старец Макарий у своей кельи.

Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1910

Вид на Верхотурский монастырь.

Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1910

После Всенощной подвижник покинул монастырь, но через некоторое время он вновь появился в стенах обители с расспросами о послушнице Акилине. Настоятельница сообщила, что женщина хоть и исцелилась совершенно, но теперь просит ее отпустить из монастыря, потому как не видит в будущем монашестве своего истинного пути и предназначения. Настоятельница призналась, что пребывает в смущении, потому как силой удерживать в обители Акулину Никитичну не может, но и отпускать в мир, обрекая ее на новые искушения и непотребства, чинимые началозлобным демоном, только что изгнанным и поруганным, считает недопустимым. А посему просит у странника-чудотворца совета, как ей поступить.

Зная, сколь люди, подвергшиеся отчитке, бывают слабы и уязвимы для всякого рода лукавых примышлений, подвижник предложил матушке настоятельнице взять на себя попечение о рабе Божией Акилине, потому как чувствует за нее многую ответственность, и забрать к себе помогать его дочерям по хозяйству.

Настоятельница согласилась и тотчас же велела снарядить Акулину Лаптинскую в путь…

Григорий Ефимович завершает свой рассказ и отставляет пустую чашку в сторону:

– А в том, что ворует раба Божия, не ее вина, но моя, каюсь, мало молюсь за нее. Выгнать ее, значит, признать поражение перед дьяволом и отдать ее душу ему на лютое и нескончаемое поругание.

Затем Григорий Ефимович встает, благодарит Катерину Ивановну за чай и, забрав альбом с фотографиями, выходит из кабинета.

Дверь за ним закрывается.

* * *

Автомобиль Benz Tonneau, принадлежавший князю Феликсу Феликсовичу Юсупову, графу Сумарокову-Эльстону, пересек Адмиралтейский проспект и, миновав Сенатскую площадь, выехал к Неве. Здесь повернул направо, двинулся в сторону Дворцовой набережной, чертя красными габаритными огнями дрожащие полосы, что стелились параллельно замерзшей реке и черной чугунной решетке ограды, за которой в лед безмолвно уходили гранитные глыбы волноломов.

Пассажир, сидевший на заднем сиденье, дремал.

На вид ему не было тридцати, крепкого телосложения, рост выше среднего. По его гладко выбритому подбородку бежали отблески света, которые на едущий в абсолютной зимней пустоте автомобиль отбрасывали уличные фонари. Поблескивали в заиндевевших стеклах огни, отражались в хромированных деталях экстерьера авто, в лакированном руле.

Пассажир был без головного убора, то ли оставил его где-то, то ли не пользовался им вообще, даже зимой. Его расчесанные на прямой пробор и прилизанные как у полового из дешевого заведения волосы, которые он периодически приглаживал, смерзлись совсем, имели матово-льдистый оттенок, однако пассажира это нисколько не смущало, напротив, при каждом прикосновении к своим волосам он странным образом улыбался, а его рыбьи неподвижные глаза расширялись, и в них можно было усмотреть некое подобие удовольствия, удовлетворения.

Поскрипывали, конечно, потрескивали, пощелкивали волосы китовым усом вроде пружин и шестеренок механизма – пахнущей канифолью музыкальной шкатулки, например, которая была запрятана внутрь заводного симфониона «Циммерман».

Когда свернули с набережной на Марсово поле и подъехали к Инженерному замку, пассажир попросил шофера остановиться.

Вышел из автомобиля, жестом показал водителю, что тот свободен, и, проводив взглядом отъезжающий мотор, медленно пошел в сторону мрачного средневекового зиккурата, в котором согласно преданию был убит один из русских самодержцев.

Местность эта рождала ощущение мертвящей пустоты и заброшенности. Пройдя всего несколько шагов, человек без головного убора остановился, прислушался к тишине, нарушаемой разве что шелестом ветра, да скрежетом ветвей, царапающих жестяные карнизы циклопического сооружения.

Над южными воротами замка раскачивалась одинокая электрическая лампа-дежурка, и при долгом взгляде на нее могло показаться, что земля под ногами ходит ходуном, да и само здание беззвучно колышется как вагон литерного поезда, находящегося в размеренном своем движении.

Не помнил где, читал, как тут убивали Павла I, того самого русского самодержца, как его выволакивали из кровати, как топтали сапогами, били, чем под руку попадется, как кололи его шпагами и штыками, а он ползал по полу, хрипел, плевался кровью и звал охрану. Нет, никто не пришел тогда ему на помощь.

Представил себе человек с рыбьими глазами, какой должен был тогда стоять шум, какая ругань неслась по анфиладам и лестницам замка, как крушили мебель и зеркала, как грохотало орудийными залпами чудовищное эхо под сводчатым потолком.

Оглянулся – никаких следов, никаких живых звуков.

Пустота.

Человек усмехнулся, а ведь его тоже как бы нет – ни имени, ни свойств, ни лица у него нет, только завеса секретности над всем над этим. Впрочем, он всегда чувствовал вкус этой тайны, этого неведения самого себя, когда тебя будто бы и нет, но ты везде при этом присутствуешь, располагаешь информацией, доступной только избранным, знаешь то, о чем не знает никто, находишь в этом свою силу, когда ты один и в то же время не один – раздваиваешься в своем роде.

Вспомнил, как еще час назад курил в кабинете у Феликса, стоя у окна, и смотрел в ночную пустоту. Специально вглядывался мимо собственного отражения, чтобы даже для самого себя быть неведомым, неузнанным. Нарочно пускал изо рта густые клубы дыма, в которых его лицо становилось неразличимым, терялось, лишенное характерных черт и запоминающихся примет. Вот разве что тяжелый подбородок как у боксера или игрока в регби, да немигающие глаза, смотрящие откуда-то из глубины, из-под толщи мутной, пахнущей водорослями воды запоминались.

С Распутиным он встречался несколько раз мельком, ему специально показывали его, но всякий раз уходил от проволокой царапающего взгляда старца, потому-то Григорий Ефимович и не признал его во время их последней встречи.

Нет, не испытывал к этому тобольскому мужику никаких чувств, ни ненависти, это было бы слишком сильным переживанием, ни тем более симпатии, он просто должен был сделать то, что умел делать хорошо.

На ум пришли слова столь любимого в России литератора Лермонтова, кстати, имевшего шотландские корни, об одном из своих героев, который вечно играл роль топора в руках судьбы, что вечно, как орудие казни, упадал на головы обреченных жертв, часто без злобы и всегда без сожаления. Вот уж воистину о нем сказано – без чувств, без обиды, без эмоций и без сомнений…

Освальд Теодор Райнер

– Стой, кто идет! – вдруг раздалось из-под арки ворот южного входа. В свете лампы появилась фигура часового в шинели старого образца, валенках и гренадерке.

В руках он держал фузею с притороченным к ней штыком.

Полуночный прохожий остановился, будто наткнулся на стену, выросшую тут перед ним посреди декабрьской выморочной ночи, взявшуюся неизвестно откуда, пусть даже и в его воображении.

– Кто таков?

– Освальд Теодор Райнер, адвокат, переводчик.

– Немец?

– В каком-то смысле, – усмехнулся человек.

– Я – ефрейтор Иван Тимофеевич Лямин уполномочен тебя арестовать.

– За что же?

– За то, что ты немец! – часовой вскинул фузею и взвел курок. – При попытке к бегству буду стрелять.

– Помилуй, братец, я же тебе не сделал ничего плохого.

– Мне, может быть, и не сделал, а там, кто тебя, немца, знает, вдруг ты нашего государя задумал убить – руки вверх!

– Что ты такое, Иван Тимофеевич, несешь! Какого еще государя?

– У нас один государь – император Всероссийский Павел Петрович! Поднимай руки вверх, кому говорю!

Григорий Распутин.

1916

Тут-то и понял всё прохожий, осознал и сразу почувствовал приятное, столь хорошо знакомое ему возбуждение при полнейшей внешней сдержанности и бесстрастности. Стал медленно поднимать руки, отстегивая по ходу пуговицы на пальто.

– Поднимай-поднимай, сейчас отведу тебя куда следует, там и выясним, кто ты есть на самом деле.

– Я же сказал тебе – Освальд Теодор Райнер, адвокат, переводчик.

А затем все начинает происходить как в синематографе, когда изображение замедляется, мигает желтоватыми вспышками, рвет время, что традиционно течет куда быстрее, избегая лакун и пустот, а движения, каждая отдельно взятая фаза которых позволяет увидеть множество незаметных прежде деталей, становятся плавными, размеренными.

Мера следует за мерой и восполняет ее.

Мера установлена раз и навсегда, является константой, партикулой и не может быть изменена, нарушена.

– Measure for Measure, – медленно, почти по складам произносит господин Райнер, извлекая из внутреннего кармана пальто револьвер системы «Webley», подносит его ко лбу ефрейтора Лямина и нажимает на спусковой крючек. – Аmen.

Хлопо́к выстрела вспархивает куда-то вверх, всплывает с воображаемого дна сквозь толщу времени, воды, обстоятельств, вещественных доказательств в виде синеватого пузыря и лопается.

Не успев понять, что с ним произошло, Иван Тимофеевич вытянулся в струну, словно собрался отдать честь адвокату и переводчику, резко задрал подбородок, так что гренадерка съехала ему на глаза, скрыв отверстие от вошедшей в голову пули, и завалился на спину, а его теперь уже бесполезная фузея со взведенным курком упала рядом с ним на снег в вихляющий свет лампы-дежурки.

Стрелок осмотрелся, и вновь насквозь продуваемая гиблым дыханием застывшей Фонтанки пустота, и вновь никаких следов, и никаких живых звуков.

А ведь ничего-то он этому часовому Лямину про себя толком и не рассказал, ни того, что родом был он из графства Стаффордшир, ни того, что в одном из пансионов Гельсингфорса преподавал английский язык и здесь же, в Финляндии, самостоятельно выучил русский язык и говорил на нем безо всякого акцента, ни того, что с 1907 по 1910 год учился в Оксфорде, где познакомился с Феликсом Юсуповым-младшим, ни того, наконец, что в 1914 году был принят на военную службу как офицер британской разведки, а через год прибыл в Петроград для выполнения одного «деликатного поручения». Все это он мог вполне добровольно поведать Ивану Тимофеевичу, если бы события не развивались столь стремительно. Хотя, конечно, понимал, что в любом случае их встреча закончилась бы так, как она закончилась, и эта конфиденциальная информация никуда бы не ушла, просто почему-то ему захотелось рассказать о себе хоть кому-нибудь, пусть вот этому ефрейтору-призраку из свиты давно убитого в собственном замке императора Всероссийского.

Страницы из уголовного дела об убийстве Распутина.

1917

И что же теперь?

А теперь Иван Тимофеевич Лямин тоже убит. Смерть его, однако, как мыслится, куда более милосердна, потому как мгновенна – выстрел в лоб, чем страшная гибель растерзанного заговорщиками Павла Петровича.

О том, что произошло после его отъезда из Юсуповского дворца, Райнеру на следующий день поведал Феликс. Освальд Теодор слушал его рассказ и не понимал, зачем тот устроил всю эту кровавую катавасию. Не возражал, не спорил, разумеется, со своим русским другом, но, когда они расстались, и он шел по заснеженному Петрограду, нечувствие происходящего в этом городе и в этой стране сгустилось вокруг него до такой степени концентрации, стало настолько тяжелым и неподъемным, что он уже с трудом мог возводить глаза горе́ и смотреть в лица проходящим мимо него людям, и вовсе не потому что он их боялся, а потому что не знал до полного своего изумления и совершенной растерянности, чего от них ждать. Причем непонимание это было, скорее, образом полной собственной отчужденности от всех этих людей, которые окружали его в теперешней жизни. Да, он владел русским языком, научился механически повторять за этими людьми их слова и жесты, примеривая всякий раз на себя новые и новые личины, но ему все-таки требовалась система, логика, которых здесь не было. Вернее, они наличествовали, конечно, но были недоступны его пониманию, потому что образ их мыслей, устройство их головы казалось Освальду Теодору непостижимым секретом. Даже не секретом, нет, но другой планетой, на которой ему изначально не было места. А еще его пугало, что дела особой важности тут поручали как профессионалам, так и полным дилетантам, и все договоренности могли пойти прахом, а проделанная кропотливая и тяжелая работа обесценивалась, теряла всякий смысл, но вопреки здравому смыслу все-таки выполнялась.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.