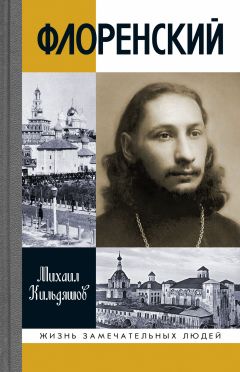

Текст книги "Флоренский. Нельзя жить без Бога!"

Автор книги: Михаил Кильдяшов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Голубиная кротость

Гефсиманский сад – образ земной жизни во всей полноте её времени и пространства. Гефсиманский сад – это одновременность чаши и Голгофы. Гефсиманский сад – это уже победа Сына, смиренно принявшего волю Отца. Это неотвратимость крестных язв Спасителя, заслонившего собою весь мир от тернового венца, гвоздей и копия. И промыслительно, что молитва о пяти язвах Христа родилась в скиту близ Троице-Сергиевой лавры, именуемом Гефсиманским:

«Господи, увенчанный терновым венцом в главу Твою, до крови и мозга, грехов моих ради; Иисусе, в правую ногу пробитый железным гвоздем грехов моих ради; Христе, в левую ногу пробитый железным гвоздем грехов моих ради; Сыне, в правую руку пробитый железным гвоздем грехов моих ради; Божий, и в левую руку пробитый моих грехов ради; и в ребро копием прободенный, от ребра источивый кровь и воду во искупление и спасение душ наших; Богородицею вразуми мя. И Тебе Самой оружие пройде душу, да от многих сердец открыется источник покаянно-благодарных сердечных слез всего человечества».

Составил эту молитву иеромонах, старец, а для большинства – «отец», «Батюшка», «Авва» Исидор. Флоренский, познакомившись с ним в первые месяцы учёбы в Академии, спешил к нему из Гефсиманского сада своей души, как на Пасху: шёл в скит опечаленный, в смятении, а возвращался бодрый и радостный.

«Радость моя!» – подобно святому Серафиму, приветствовал всех входящих в келью Авва Исидор. «Стяжи дух мирен – и тысячи вокруг тебя спасутся», – часто повторял старец слова святого, когда-то благословившего его мать в Саровской обители и предрекшего рождение в её семье великого подвижника веры. Так, отец Исидор родился в день кончины преподобного и всю земную жизнь пребывал под его молитвенным покровом, следовал его духовному примеру: молился на камне у своей кельи, был кроток, нестяжателен и по-детски прост, за что и прозвала его скитская братия «вторым Серафимом».

Вся жизнь его была полна, по слову Флоренского, «детскости». Уединённая келья, походившая на сказочную избушку, внутри была обклеена фотографиями духовных чад, лубочными картинками и обёртками от конфет. На подоконнике можно было увидеть посаженную в жестяные банки сорную траву или поставленную в воду ветку ивы: кто-то выполол, обломил, а батюшка пожалел, приютил. Видел в каждой былинке жизнь, считал угодной Богу любую тварь: выхаживал раненых птиц, беседовал с лягушками, даже мышей из кельи не выгонял.

С такой же детской непосредственностью отправлял он письма Александру III, Бисмарку и Гладстону, где говорил о единстве Святой Церкви, о всеобщей христианской любви, которая только и есть спасение для мира. Чтобы воспринять мир во всей его сложности, нужно быть не от мира, нужно поистине быть как дитя, жить в «простоте без пестроты».

За этой полнотой и простотой спешили к отцу Исидору люди самых разных возрастов, чинов и сословий. До начала разговора знал прозорливый Авва о тревогах пришедшего, приветствовал по имени того, кого видел впервые, находил простые спасительные слова для каждого. Исповедовались у него крестьяне и солдаты, семинаристы и монахи, университетские профессора и философы; ректор Духовной академии епископ Евдоким был его духовным сыном. И никогда Батюшка не обличал, не порицал – только слушал и молился, и на исповедующегося очами старца взирал целый мир, перед которым отступали мудрования, сомнения, искушения. Были свет и чистота, были слёзы искреннего покаяния и евангельские слова, произносимые Аввой Исидором: «Плачущие утешатся».

«Соль земли» – так назовёт Флоренский свою книгу о старце, написанную вскоре после его кончины. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделать её солёною? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить её вон на попрание людям». Земля – мир. Соль – праведники, хранители духа. Благодаря им Бог милует мир. Книга Флоренского – не биография, не земля, но и не житие – не соль. Это сказание – дух в мире, именно «соль земли». Следуя древнерусским сказаниям, автор умаляется, ни в чём не выпячивает себя, не выставляет на первый план личного знакомства со старцем, не называет себя его духовным чадом. Оттого ещё острее чувствуется сыновняя и отеческая связь.

Флоренский – духовный наследник Аввы Исидора: его быта, бытия, прозрений. Рождённый в Евлахе, проведший детство в Батуме и Тифлисе, Флоренский улавливал в облике простого крестьянского сына из Нижегородской губернии кавказские черты, будто видел в том свидетельство и кровного родства со старцем. А когда в 20-е годы Флоренский оказался в ссылке в Нижнем Новгороде, утешал себя тем, что пребывает на родной земле Аввы.

Готовность отдать последнее, будучи голодным, поделиться куском даже с сытым, стремление никого не оставить без «подарочка», даже в письме из заключения отправив адресату хоть что-нибудь на память, – это во Флоренском от отца Исидора, который берёг ягодку на кусте для гостя или картофелину для бедняка; который раздал накануне смерти всё: старую епитрахиль, истрёпанный молитвослов, листки с написанными от руки молитвами и духовными стихами. И эти «бедные подарочки» были бесценны.

Унаследовал Флоренский и земной крест Аввы – гонения. Не сумевший приобрести себе келью на Афоне, не раз оклеветанный братией в иных монастырях, долго искал пристанище батюшка Исидор, пока окончательно не поселился в Гефсиманском скиту. Так и Флоренский в зрелости будет гоним и за веру, и за научные идеи. Пророчества старца станут для него биографией. «Скоро будет такое гонение на христиан, что придётся прятаться», – говорил Авва. Но Флоренский не прятался: он испил горькую чашу до дна и вопреки всему сумел сохранить в себе «голубиную кротость» отца Исидора, как сохранил он и орлий полёт другого духовника – епископа Антония (Флоренсова).

Эти два типа русского старчества: «исидорово» – «скитское», от земли, и «антониево» – «академическое», от богословской кафедры, – определили Флоренского. Можно только гадать, кем бы стал он без одного из духовников: богословом и философом, умножающим познание и через то умножающим скорбь, или провинциальным настоятелем, живущим в постоянных заботах о приходе. Но Богу было угодно иное: чтобы во Флоренском встретились две духовные, мистические полноты и родилась новая, небывалая, способная озарять многое и противостоять многому, в том числе мощным ударам оккультной силы, которые принял на себя студент Академии, однажды спасая друга.

Чёрное крыло

Друг, нуждавшийся в духовном заступничестве Флоренского, – Андрей Белый. Лучезарное начало их дружбы, похожее на глоток весеннего воздуха, омрачилось «чёрным крылом гипноза» Валерия Брюсова. «Брюсов снял маску. Принимайте меры», – в панике осенью 1904 года писал Флоренскому Белый. Брюсов казался ему тенью, всюду следовавшей по пятам. Оккультист, участвовавший в спиритических сеансах, выступавший медиумом, овладел волей молодого поэта. Так однажды, сидя на лекции в университете, Белый ощутил неодолимую сонливость, отчего покинул аудиторию. Безотчетно отправился в Александровский сад, где на одной из скамеек заприметил Брюсова. Тот был погружён в себя, делал руками резкие, похожие на гипнотизерские, движения. Окликнутый Белым, встрепенулся, резко встал и с холодной улыбкой произнёс: «Странно: я как раз думал о вас». Таково было чародейство Брюсова, способного лишать Белого сил, навевать на него обморочный сон, страх, тоску и отчаяние.

Поводом для этого послужил любовный треугольник, вершиной которого стала Нина Петровская, внесшая незначительный вклад в русский символизм, зато оставившая заметный след в судьбах символистов. Влюбившаяся в златокудрого, ангелоподобного юношу, каким был в начале века Белый, упоенная взаимной любовью, а затем неожиданно отвергнутая, Петровская решила любыми путями вернуть Белого. Дошло даже до того, что покинутая прилюдно пыталась стрелять в поэта из браунинга, но пистолет дал осечку. Самым действенным же оказалось вызвать ревность Белого, ради чего Петровская сблизилась с Брюсовым.

«Сны, телепатия, обмен угрожающими стихами», аллюзии из античной и скандинавской мифологии, послания, сложенные в виде стрел, – всё было в этом противоборстве, пожалуй, кроме подлинной любви. Символисты, как писал Владислав Ходасевич, «пытались превратить искусство в действительность, а действительность в искусство». Всё для них служило творческим материалом, всё шло в топку поэзии, в том числе страсть и ревность. Искренняя любовь в среде символистов встречалась редко, скорее была, по выражению того же Ходасевича, «любовь к любви». Но как только творчество выпивало из взаимоотношений последние живительные для литературы соки, к этим отношениям у творцов пропадал всякий интерес.

Так и в треугольнике «Белый – Петровская – Брюсов» каждый, будто в заранее написанной пьесе, играл свою роль, преследовал свою цель: показать превосходство младших символистов над старшими, прослыть если не поэтессой, то музой поэтов, измерить силу собственного демонизма. Но главное – новые стихи, повести и романы. В итоге, когда участники и свидетели драматичных событий прочли «Огненного ангела» Брюсова, где в главных персонажах вполне угадывались прототипы, треугольник, выполнивший свою литературную миссию, распался сам собой.

Лишь Флоренский до последнего воспринимал всё серьёзно, и он был прав в этой серьёзности. В 30-е годы, когда модернистские течения станут уже историей литературы, он метко охарактеризует поэзию Брюсова: «Сознательно рассудочен, четок, весь в волеустремлении… Он приобрёл мастерство, огромное мастерство формальной отделки. Но тем не менее мало у него вещей, где чувствуется подлинное творчество. Большинство же напоминает великолепно сделанные железные венки, что вешают на кладбище, да фарфоровые цветы на них». Этот неутомимый пахарь на литературном поле наверняка осознавал в себе недостаток таланта и потому постоянно нуждался в творческом допинге, способном вывести его рассудочную натуру за пределы действительности. Так оккультизм стал для него своеобразным душевным морфием, в котором Брюсов видел локомотив литературного процесса, горизонт нового искусства, энергию, которую порой отождествлял с электричеством, а порой использовал для «транса и ясновидения». Брюсов считал себя хозяином этой энергии, её укротителем, но Флоренский, давно размышлявший о «суеверии и чуде», имевший опыт общения со старцами, осознавал, что коварство тех, кому «имя легион», в их умении притвориться рабами, чтобы постепенно поработить своих «господ».

В начале века Флоренский уже понимал, что Брюсов с его жаждой лидерства, с его стремлением написать «лучшую лирику, лучшую драму, лучший роман», похожий на черную пантеру, готовый в интеллектуальном и творческом противостоянии броситься на оппонента, мог легко стать «аппаратом для передачи воздействий» легиона. Потому Флоренский горячо молился за друга, спешил за помощью к владыке Антонию (Флоренсову), искал личной встречи с Брюсовым.

И если противоборство с ним для Белого оказалось литературной игрой, то для Флоренского – духовной бранью, где пришлось претерпеть не только за друга, но и за Истину. В своих статьях об оккультизме, спиритизме, чёрной магии Брюсов выступал противником позитивизма и, казалось бы, в том был союзником Флоренскому. Но на деле предлагал, как тонко почувствовал Флоренский, «усовершенствованный позитивизм», отстаивал спиритизм как альтернативный христианству способ познания, выводил оккультизм из сферы психологии и физиологии в сферу мистики и метафизики. «Все духи равны», – провозгласил Брюсов. Вот она лукавая логика легиона, его коварный план: приравнять свет и тьму, а затем уже вытеснить свет, чем и искусился поэт.

Не дождавшись встречи, в декабре 1904-го Флоренский пишет Брюсову прямодушное письмо, в котором призывает снять, пока не поздно, «легион масок»: «Магия не проходит даром. Она засасывает в себя… когда Вы перестанете смотреть на все через “мутную среду”, – тогда Вы увидите, что у Вас – не враги, а искренно любящие Вас братья». О любовном треугольнике Флоренский не написал ни слова, будущему пастырю гораздо важнее было попытаться спасти человеческую душу, утопающую во мраке, закупорить пробоину, через которую в мир сочилась тьма.

Судьба письма неизвестна: сохранился лишь черновик в архиве Флоренского, чистовик не найден, скорее всего, письмо не было отправлено. Но во всяком случае личные контакты Флоренского с Брюсовым с той поры прекратились. Дали трещину и отношения с Белым, который так и не осознал всей серьёзности произошедших событий. Естественно, что студент Духовной академии, Флоренский, решительно отдалялся от круга символистов с его самостью, титанизмом и демонизмом. И поводов для этого отдаления становилось всё больше и больше.

Церковь – не партия

«Есть пропасть между Сергиевским Посадом и Санкт-Петербургом – между обителью Преподобного и городом Императора» – так писал Флоренский в 1905 году Дмитрию Мережковскому и Зинаиде Гиппиус. В своём письме он подразумевал прежде всего риторику, стиль самовыражения и предупредительно извинялся за то, что манера академического «отшельника» может показаться столичным символистам слишком прямолинейной. Но был и иной, глубинный, смысл этой «пропасти», который подсознательно имел в виду Флоренский: пропасть между церковным и светским, пропасть, где по разные стороны храм и град. Град, растворивший окно, через которое в русскую жизнь хлынуло иноземное. Град, с которым пришло упразднение патриаршества. Град, взрастивший в русском человеке вольнодумца, бросающего вызов минувшим и грядущим векам. Поступив в Духовную академию патриархальной Москвы, Флоренский уже не жалел, что в университетские годы не попал в «град Петров».

В конце апреля 1905-го, на Светлой седмице, из города Императора в старую столицу приехали Мережковские. Благодушно и даже восторженно отнесшиеся к ещё студенту математического факультета – «Флоренский очень тонок и замечателен», – напечатавшие две его статьи в «Новом пути», Мережковские ждали встречи с молодым философом, «скрывшимся в Посаде»[1]1

Город Преподобного Сергия в своей истории назывался по-разному: «Сергиевский посад», с 1919-го – «Сергиев», с 1930-го – «Загорск». В 1991 году ему вернули имя «Сергиев Посад». В книге, вне зависимости от исторического контекста, он будет именоваться именно так или сокращённо – «Посад», за исключением случаев цитирования.

[Закрыть]. Но тот сумел лишь посетить публичную лекцию Мережковского в Москве, личное же общение так и не состоялось. Наиболее острые философские и религиозные вопросы пришлось обсуждать в переписке.

Не довелось Флоренскому побывать и на Религиозно-философских собраниях, организованных Мережковским в Петербурге. Они выросли из собраний поэтов и художников журнала «Мир искусства», когда творческая интеллигенция от эстетических вопросов перешла к вопросам церкви.

Апогей религиозных собраний пришёлся на 1901–1903 годы. Тогда они проводились с разрешения Синода, и председательствовал на них епископ Сергий (Старгородский), в будущем патриарх, а в ту пору ректор Санкт-Петербургской Духовной академии. Постоянными участниками собраний были Розанов, Бердяев, Франк, Струве и другие яркие представители так называемого «русского религиозного Ренессанса». Священноначалие считало, что собрания имеют важное просветительское значение, но впоследствии Синод своим указом их запретил, как запретил и издание «Нового пути», который к тому времени фактически превратился в печатный орган собраний, публиковавший протоколы заседаний. Ненадолго возрождённые через несколько лет, прежнего общественного резонанса собрания уже не имели.

Запретительные действия церковной власти во многом объяснимы.

Изначально собрания задумывались как место встречи духовенства и светской интеллигенции. Было движение навстречу, взаимное стремление преодолеть образовавшуюся пропасть, переступить через позитивизм, вольтерьянство, ницшеанство, марксизм, толстовство и слиться в братских объятьях. «Мы постараемся поверить, а они пусть начнут делать; и все кончится благополучно» – так говорил об этом сближении Василий Розанов.

Но голос мирян стал звучать всё громче и громче. Более эффектные и напористые в своей риторике, превосходившие числом, они начали заглушать слово духовенства. Мережковский настаивал на том, что «богословы привыкли к христианству», а интеллигенция подобна тем, кто не был приглашён на пир. Неприглашённые более томимы духовной жаждой. Они с надеждой смотрят в окна дома, где идёт этот пир, откуда льётся свет, а грозная, верная прислуга Хозяина – старуха-догматика – не пускает их на порог.

Но беда Мережковского и его окружения была в том, что, увидев в окнах свет, они пожелали стать его единственными хранителями, взять на себя роль неоспоримых духовных вожаков. Ради этого они готовы были разрушить дом, откуда исходило сияние.

В итоге сближения так и не произошло. Возможно, Религиозно-философским собраниям не хватило примиряющей, единящей силы, личности, слово которой было бы одинаково внятно и духовенству, и интеллигенции. Личности – связующего звена, в которую примерно через десять лет после закрытия собраний вырастет Флоренский, окончивший Академию, рукоположенный, ставший кандидатом богословия, активно преподающий, опубликовавший свой религиозно-философский труд «Столп и утверждение истины», не порывающий со светской наукой. Но в самом начале века подобной фигуры не нашлось.

Церковь верила в несокрушимость собственного авторитета, а интеллигенция впала в своё извечное заблуждение о том, что художнику и мыслителю в общении с Богом посредник в виде церкви не нужен. Но как только разрушаешь форму – чем была, с точки зрения интеллигенции, Церковь, – сразу же посягаешь на содержание: искажаешь догматику, подменяешь литургию самостийной мистерией, и в итоге создаёшь секту. Об этом молодой Флоренский предупреждал Мережковского и как литератора, и как философа в письме от 1905 года:

– Не измените в «Новом пути» жизненности, всеобщности, не превратите его в журнал узкой группы, в печатный орган отдельной партии. Не посягайте в нём на историческую Церковь, не обособляйтесь. Церковь – не партия.

Но Мережковский и Гиппиус уже искусились инаковостью, мудрованием. Отсюда их идея «нового религиозного сознания» и «Третьего Завета». Ветхий Завет, по Мережковскому, – Отец, явивший Истину; Новый Завет – Сын, явивший Любовь; Третий же Завет – Дух, который должен явить Свободу.

С одной стороны, в этой «свободе» Мережковским не хватило элементарной церковно-приходской грамотности, а с другой – к их творческой энергии примешалась какая-то ещё, которой стало тесно в символистской эстетике, в стихах и прозе. Энергия, которой потребовалось «литургическое» творчество.

«Стала работать над молитвами, беря их из церковного чина и вводя наше», – сообщала ближнему кругу Гиппиус. Постепенно этого «нашего» у неё набралось на целый «Молитвенник». «Наше» сложилось в ежевечерние молитвы и «четверговый чин» раз в две недели, на котором бывали некоторые участники Религиозно-философских собраний из числа интеллигенции.

Бывал на них и Андрей Белый, который, по просьбе Мережковских, пытался завлечь туда Флоренского, но безуспешно. Тому хватило рассказов друга.

Это дьявольское притворство не распознал оккультист Брюсов, не распознали и строители новой «церкви» Мережковские.

Но многие философы и поэты Серебряного века вовремя отстранились от подобных экспериментов. Видимо, насмотревшись на всё это, некоторые с подлинной жаждой света потянулись к традиционному Православию, стали священниками – это Сергей Булгаков, Александр Ельчанинов, Сергей Дурылин.

Флоренский раньше других ощутил всю опасность Мережковских: «Я должен быть в Православии и должен бороться за него. Если Вы будете нападать на него, то, быть может, я буду бороться с Вами».

Позже он найдёт точное слово для обозначения деятельности Мережковского: «Для меня самое отвратительное – имитация… потому мне противен Мережковский, что в нём почти ничего нет порождённого из себя». А в «Столпе и утверждении истины» будет дана исчерпывающая богословская характеристика: «Мне в высокой степени чуждо стремление людей “нового религиозного сознания” как бы насильно стяжать Духа Святого. В непременном желании уничтожить времена и сроки, они перестают видеть то, что есть у них пред глазами, что дано им и чего они не знают и не понимают внутренне; гонясь за всем, они лишаются того, что есть и больше чего мы сейчас не в состоянии усвоить себе, потому что не чисто ещё сердце наше, не чисто сердце тварское, и нечистое, – оно сгорело бы от близости к Пречистому и Пречистейшему. Пусть, – хотя бы на короткое время, – вернется к ним спокойствие, и тогда быть может, увидят они, эти люди лжеименного знания, что нет у них реальной почвы под ногами, что говорят они пустоцветные слова и сами же потом начинают верить им».

Переписку с Мережковскими Флоренский прекратил, участвовать в их изданиях перестал. Старался уберечь от влияния этой пары младшую сестру Ольгу, которая была очарована их творчеством и добрым к себе отношением.

«Самый, кажется, умный и жестокий священник» – спустя годы обронит фразу Гиппиус.

Какую «жестокость» Флоренского имела она в виду? – недоумевают исследователи. Видимо, Гиппиус, сочинившая целый «молитвенник», вторгаясь в традиционные богослужебные тексты, хорошо усвоила смысловые оттенки слов. «Жестокий» в церковнославянском языке значит «суровый», «непокорный». И в этой непокорности верность Флоренского Истине. Верность, не позволившая превратить Православную церковь в «партию» чьих-то заблуждений и искушений.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?