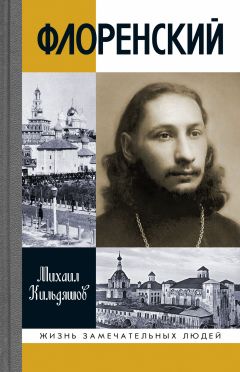

Текст книги "Флоренский. Нельзя жить без Бога!"

Автор книги: Михаил Кильдяшов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Вопль крови

12 марта 1906 года. Крестопоклонная неделя Великого поста. В Лавру пришло известие, что шесть дней назад казнен лейтенант Шмидт. По всей стране среди молодежи волнения, учащиеся МДА тоже взбудоражены. В Покровском академическом храме студент Флоренский, по заведённой учебной традиции, произносит проповедь:

«…в Крестопоклонную Неделю совершились медленно-обдуманные, хладнокровные убийства, взлелеянные неделями. Люди вмешались в решения Божии, отняли жизнь. Заключённых в темницу можно выпустить, связанного развязать, лишённого прав наградить правами. Но никакими раскаяниями, никакими стараниями не вернуть жизни казнённому. Свершилось дело невозвратимое и бесповоротное, – человеческое предварение суда Божия, – дело безбожное. Оборвана возможность покаяния, и новый грех лёг на наши головы… И вот, когда со всех концов России говорилось об отмене казни, когда учёные и неучёные, мужчины и женщины, девушки и подростки, кухарки и барыни, мужики и писатели, все слои общества, не исключая военных, давали отголосок на готовившееся страшное дело, Церковь православная опять не остановила кровопролития, опять, – и это на Крестопоклонной Неделе! – промолчала. Церковь, – самое дорогое, что есть для нас на земле, – мост к небу; и он оказался непроходимым».

Куда делся тот кроткий, тихогласный Павел, утверждавший, что влиять можно только на отдельную личность? Теперь это пламенный проповедник, чья речь обращена ко всему народу. В каждом слове – энергия, напор, жажда истины. Кажется, силы всего рода пробудились в нём – степенность Руси и горячность Кавказа:

«Волны крови затопляют родину. Тысячами гибнут сыны её – их вешают, расстреливают, тысячами переполняют тюрьмы… Под видом “умирения” избиваются мирные крестьяне и рабочие. Людей, не имущих куска хлеба, расстреливает живущий за счет их трудов. Женщин и детей и то не щадят – насилуют, оскорбляют на каждом шагу. Издеваются в безумном озверении…»

Этой проповеди тесно в стенах храма, тесно в пределах церковной ограды. Проповедь летит за пределы Лавры, за пределы Посада, на улицы Москвы, к местам русских бунтов и казней, к месту расстрела лейтенанта Шмидта. Набатом проповедь доносится до небес:

«О, Русь святая, терпящая избиение сынов своих! О, народ православный, даже в Великом посту не прекращающий казней, пред Страстною неделей издевающийся над муками Спасителя! Смотри, Русь святая, не оказаться бы тебе с Иудой и Каином! Смотри, народ православный, не быть бы тебе позорищем истории!»

В проповеди Флоренского, как в «Слове о законе и благодати» святителя Илариона, митрополита Киевского, благодать выше закона. В проповеди Флоренского аввакумовская непреклонность. В проповеди Флоренского ораторская высота Феофана Прокоповича:

«Людей убивают, христиан терзают. Жалко, невыносимо… Но другое, братья и сестры, другое ужаснее. Христиане убивают, христиане терзают, христиане – православные проливают кровь повсюду, и даже среди золотых маковок Белокаменной. Одни не верят Богу и Спасителю, что убивать – великий грех, а другие не слушают апостола Его, велящего обличать и наставлять друг друга, забывают, что без этого они ответственны за грехи чужие. Иль вы не видите, что своим потакательством ростите грех? Или вы думаете, что повинующийся безбожнику, слушающийся лицемерного христианина в его кровожадных замыслах чист от убийства? Так ли страдали мученики? Мните, что не убивающий своею рукою чист от крови?»

Сразу после проповеди – студенческая сходка. Флоренский – председатель. Своей рукой он пишет первый вариант «Открытого обращения студентов Московской Духовной академии к архипастырям Русской Церкви», будто продолжает только что сказанную проповедь: «Не требуем от вас вмешательства в политику, не зовём вас к мученичеству, не просим вас прекратить истязания и убийства, – на это вам и власти не дано, – но усердно молим: пастырски заявите своё отношение к насильникам и убийцам; исполните долг пред Богом и своей совестью и объявите во всеуслышание, что смертная казнь, а тем более, расстрелы без суда – противны учению Христа, что убийцы и насильники не имеют права быть членами Христовой церкви, доколе не разрешат им этого смертного греха!» После событий Кровавого воскресенья от академистов уже звучало подобное негодование, уже взывали они к церковным иерархам, ждали от них пастырского слова Божьей правды. И вот вновь от избытка молодого сердца глаголют молодые уста.

В начале апреля «Обращение» будет опубликовано в газете «Путь». Под ним подпишется большинство студентов Академии. Но имени Флоренского на газетной странице не окажется: когда под окончательной редакцией собирали подписи, он находился в тюрьме.

Формальным поводом для обыска у Флоренского стала та самая сходка. Но за два дня до прихода полицмейстера, 21 марта, нелегально под названием «Вопль крови» была издана недавно произнесённая проповедь. В итоге Флоренский, а также студенты Пивоварчук и Смирнов, по-видимому, принявшие активное участие в издании и распространении проповеди, были арестованы и заключены сначала в Бутырскую, а затем в Таганскую тюрьму сроком на три месяца.

Ректор Академии епископ Евдоким сразу же известил о случившемся митрополита Московского Владимира. 24 марта прошло экстренное заседание Совета МДА, на котором решили хлопотать о вызволении арестованных. Епископ Евдоким направил письмо московскому губернатору В. Ф. Дубасову, где просил о «сложении наказания» или о «сокращении числа дней ареста», говорил о возбужденном состоянии всех курсов Академии в связи с произошедшим и призывал проявить милосердие в преддверии Пасхи.

Параллельно к освобождению Флоренского приложил усилия Григорий Рачинский – весьма авторитетный в ту пору литератор и председатель Московского религиозно-философского общества памяти В. С. Соловьёва.

Сложно сказать, что именно сыграло решающую роль, но в ответном письме губернатор Дубасов известил епископа Евдокима о том, что распорядился досрочно освободить арестованных. И в итоге 30 марта, в Страстной четверг, Флоренский вышел на свободу. Находясь в заключении, он успел написать математическую работу, которую иронично посвятил Дубасову как «истинному виновнику предлагаемого труда».

Общественный резонанс «Вопля крови» среди современников сопоставим с «Не могу молчать» Толстого и «Бытовым явлением» Короленко, также направленными против смертной казни. Изданная проповедь распространилась по стране, дошла до родного Тифлиса, до родительского дома. Отклики на «Вопль крови» были самыми разными. Одни называли Флоренского «революционером», «разорителем Церкви и Российского самодержавия». Другие видели в проповеди «столкновение Истинной Церкви с государственной, отпавшей от Христа». Владимир Эрн писал о ней как о «знамении Возрождения Церкви и подлинно христианской жизни». Мережковский трактовал «Вопль крови» в пользу собственных религиозных идей, пытался превратить своего оппонента в единомышленника: «это проповедь уже не старой, а новой, нашей Церкви». Мать Флоренского восприняла проповедь и арест с тревогой, но одновременно с нескрываемой гордостью за сына и радостью от того, что, учась в Академии, он всё же не отошёл от насущных мирских проблем, не скрылся в Лавре от светской жизни: «Как ни досадно на всё это, но случай доставил нам удовлетворение как доказательство отзывчивости твоей души на теперешнюю действительность».

Но для Флоренского были важны не политическая борьба и не общественный резонанс. Он не собирался ни сеять ветер, ни пожинать бурю, не собирался лить воду на мельницу какой-либо «партии». Об этом он прямо напишет в «Автобиографии» 1927 года: «Никогда в жизни я не состоял ни в какой политической партии. Единственный раз, когда я позволил себе выступление с оттенком политическим, это была проповедь против смертной казни по случаю предполагаемого расстрела лейтенанта Шмидта. В своё время это моё выступление было истолковано неправильно, т. к. на самом деле подвигнуто оно было чисто нравственными мотивами и убеждением во внутреннем достоинстве Шмидта».

Более того, первый вариант проповеди Флоренский подготовил до известия о расстреле лейтенанта Шмидта. Казнь лишь усилила боль от братского кровопролития, которое вновь и вновь повторяется в истории со времени первого братоубийства: «И сказал Господь: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли». Проповедь была для Флоренского той самой «живой догматикой» – личным переживанием Христовых мук, подвигом духа.

Может быть, почувствовав это, и руководство МДА, и митрополит Владимир не стали принимать суровых дисциплинарных мер. По прошествии лет Флоренский высоко оценит великодушие архипастыря, который не только не отчислил его из Академии, но и по окончании её утвердил доцентом и благословил на рукоположение.

Учебный год Флоренский завершил вновь в числе первых, получив четвёрку лишь по поведению, как, впрочем, и все подписанты «Обращения к архипастырям».

Надеть вериги

«Я пишу Вам, как на исповеди, и прямо признаюсь в своём несмирении: не нахожу тут людей, которых в религиозном отношении ставил бы настолько высоко, чтобы с достаточною внимательностью слушать их слова. А вместе с тем приходится часто слушать похвалы, и в душу закрадывается гордость и тщеславие. Я знаю, что весь в скверне перед Богом, и всё-таки так слушаю похвалы, как будто заслуживаю их; а о мерзости своей забываю… Мне бы хотелось надеть вериги, но вдруг только нагрешишь с ними пред Господом» – так обращается Флоренский в середине 3-го курса к владыке Антонию (Флоренсову).

«Есть другие настоящие, так сказать, внутренние, духовные вериги: любите враги ваша; благословите клянущия вы, добро творите ненавидящим вас и молитися за творящих вам напасти и изгоняющие вы (Мф. 5, 44). Вот попробуйте-ка эти вериги,» – отвечает духовник.

Флоренского терзали не только собственные грехи, но и грехи «века сего». Он порывался надеть вериги, подобно старцу Иринарху, который этим подвигом спасал отечество накануне Смутного времени. Для одоления новой смуты – думалось Флоренскому – нужны новые подвиги.

Бог сподобил студента-академика на подвиг, дал сил для смирения, но Флоренскому были уготованы особые вериги, такие тяжкие и такие желанные – вериги научного труда. 3-й курс МДА, период 1906–1907 годов, стал своеобразной общественно-политической передышкой, по крайней мере в студенческой среде Академии: учащиеся не собирали шумных сходок, не публиковали пламенных открытых писем, не устраивали забастовок. Можно было наконец-то сосредоточиться в лекционной аудитории, самозабвенно поработать за письменным столом.

За время 3-го курса Флоренским написаны проповедь «Радость навеки», ряд статей, среди которых «Плач Богоматери» и «Вопросы религиозного самопознания», семестровые работы «Понятие Церкви в Священном Писании» и «О сакральном переименовании». Последнюю он объединил с работой 2-го курса «Изменение имён как внешний знак перемен в религиозном сознании» и под общим названием «Священное переименование» готовил к печати. В силу разных обстоятельств при жизни Флоренского книга не была издана, а вышла в свет лишь в 2006 году стараниями потомков философа и преподавателей МГУ.

Каждая из семестровых работ 3-го курса представляет собой солидную монографию, а по глубине разработки поставленных проблем и по широте научного взгляда превосходит многие нынешние докторские диссертации. Неудивительно, что в конце учебного года на заседании Совета МДА Флоренского предложили «в качестве лица, которое в будущем является желательным как профессор истории философии». Эту новую похвалу, высокую оценку смирённый веригами научного труда Флоренский принял уже простодушно.

В этот период Флоренский продолжает размышлять о «живой догматике», о Церкви, о таинствах и молитве, говорит о стяжании Духа Святаго, уже как гуманитарий возвращается к идее прерывности. Но эти, такие разные по жанру и проблематике, сочинения объединяет интерес к языку, особое отношение к слову, не только как к инструменту, но и как к предмету исследования.

На 3-м курсе Флоренский становится основательным, глубоким, профессиональным лингвистом. И с той поры он будет им в каждом своём крупном труде. Языковедческая ипостась Флоренского в силу его энциклопедизма, вклада практически во все сферы науки оказалась несколько в тени. А ведь он был полиглотом, знал порядка тридцати – современных и древних – языков и потому свободно занимался сравнительной лингвистикой, добираясь до самых потаённых словесных корней. Флоренский прекрасно ориентировался в филологических идеях античных философов, Отцов Церкви, представителей немецкой классической философии, знал труды лингвистов-современников, следил за словотворческими опытами символистов и футуристов. Был специалистом по ономастике, причём занимался не просто происхождением имён, а их бытием – ономатологией. Он разработал особую философию, в которой имя и именуемое неразрывно связаны, философию, благодаря которой весьма взвешенно и обстоятельно высказывался в своё время по поводу имяславия. Знаток фонетики, морфологии и семантики, Флоренский не сводил слово к словарям, грамматикам или артикуляции.

Слово для Флоренского сакрально. Всегда важно, кто и с каким сердцем произносит слово. Рождённое от духоносной личности, оно подобно золотому плоду, оно несёт в себе медовое благоухание, «пение бесконечности» или сверкает молниями истины. Такие слова – яркие, густые и весомые – вериги смирения для всего материального, борьба с мирским празднословием, но для духа – это полёт и свобода.

По Флоренскому, слово, «относящееся к конечному и временному», может «захватить вечное и бессмертное», и тогда оно «преосуществится», на него снизойдёт Божья благодать. Преосуществлённое слово больше себя самого, оно уподобляется хлебу и вину, что стали Телом и Кровью Христовыми во время Евхаристии. Такое слово – тайна, таинство. Такое слово – символ.

Всегда был символистом

Непрестанный поиск символа, стремление разглядеть его во всём жило во Флоренском с самого детства. Позднее это облечётся в философские формы и научные категории, для всего подсознательного найдётся точное выражение, возникнет само слово «символ». А в детстве – это желание всюду видеть живую душу: в каждом существе, предмете, явлении. Это интуитивное понимание, что духовное и вещественное в природе нераздельны, и потому важна не только внутренняя, потаённая сущность символа, но и его оболочка, необходима зримость и осязаемость, конкретика символа – символический реализм. Утратишь сущность или утратишь оболочку – и в том и в другом случае символ рассыплется.

Второе направление поиска, параллельное природе, дополняющее область природы, – язык. Эта символическая область выйдет за границы вербального, охватит то, что Ю. М. Лотман более чем через полвека назовёт «семиосферой». Семиотические, как и многие другие, идеи Флоренского будут замолчаны на десятки лет; сегодня же без главы о нём немыслим ни один отечественный учебник семиологии. Флоренский в числе первых в ХХ столетии буквально на гегелевском уровне систематики попытался упорядочить разнородное царство символов.

Позднее, в 1923 году, с группой единомышленников он затеял подготовку «Symbolarium’а» – словаря идеографических символов. По мысли составителей, даже в тех культурах, где высоко развита письменность, сохраняется идеография – передача информации с помощью визуальных образов. Визуализация по разным причинам периодически возникает в культуре: аллегорические изображения катакомбных христиан, математические знаки Средневековья, торговые марки современности. Это значит, что у человечества не иссякает потребность в символах, в символизации. Авторы «Symbolarium’а» предполагали выявить и описать символические универсалии, сосредоточившись в первую очередь на геометрических фигурах и формах. Так, статьи планировалось посвятить точке, линии, углу, треугольнику, многоугольникам, кресту, кругу, спирали, пирамиде, конусу, дуге, лабиринту, кубу. Складывался своеобразный символический алфавит. Но написать было суждено только вступление и первую статью о точке, дающую тем не менее представление о масштабности замысла. Каждая статья мыслилась как обстоятельное исследование, по объёму соотносимое с целым номером толстого журнала, а сам «Symbolarium» виделся либо периодическим изданием, либо многотомным трудом. Первая и, к сожалению, единственная статья – это синтез лингвистики, математики, мифологии, истории, литературоведения и философии. Если бы замысел воплотился полностью, мы бы увидели очень интересные сходства цивилизаций и общие принципы символического мышления.

В начале XXI века работу Флоренского попытался продолжить лингвист и культуролог Вяч. Вс. Иванов. Продолжение «Symbolarium’а» он заявил как «полное собрание всех универсальных символов и основных их локальных воплощений и вариантов». Взяв, как и Флоренский, за основу графические символы, новый автор словаря планировал вовлечь в него разнородный семиотический опыт всего человечества: языковые, литературные («вечные образы»), мифологические, ритуальные (пророческие), психоаналитические (архетипы и сны), игровые, цветовые, экономические (рекламные) символы; знаки науки и техники, невербальных языков (язык жестов и акустическая сигнализация), а также различные системы письма. На новом этапе «Symbolarium» должен был получить электронное воплощение, стать компьютерной программой или виртуальной базой данных. Но со смертью Вяч. Вс. Иванова в 2017 году работа над словарём символов вновь прекратилась, так что глобальный замысел Флоренского ждёт очередной фазы воплощения, ждёт гениев новой эпохи.

Но для Флоренского существовала ещё одна сфера символа, превыше природы, языка и культуры. Это сфера, где свершают церковные обряды и таинства, где пишут и освящают иконы, где формируют иконостасы, где возникает небесная гармония литургического пространства, где храмовое действо становится синтезом искусств. Неслучайно С. С. Аверинцев назвал Флоренского «богословом русского символизма». Хотя отношение к символизму как к литературному течению в вопросах разработки теории символа у Флоренского было сложным.

В предисловии к «Symbolarium’у» и в письмах дочери Ольге он отмечал, что неоспоримая заслуга символистов в том, что они «указали на творческую стихию речи», на «воссоздание слова в каждом единичном акте говорения», и благодаря им слово перестало быть «внешним знаком сообщения, сигналом», превратившись в художественное произведение. Но при этом символисты ничего не сделали для философии символа, сведя его к литературным приёмам, экспериментам в области поэтического языка. Символисты, по Флоренскому, не стали ни исследователями, ни творцами символов, а превратили всё в «индивидуальные выявления неопределённых мистических волнений и умонастроений». То есть захватили для самоназвания «символ» и в итоге «скомпрометировали само понятие “символизм”».

Однако Флоренский был не только «богословом», но и поэтом русского символизма. Стихи он писал с юности и влился в круг символистов в том числе и из интереса к стихотворству. Да, его нельзя назвать поэтом первого ряда в своём поколении; по уровню поэтического мастерства он несопоставим с Блоком, Андреем Белым, Вячеславом Ивановым, но в лучших стихах Флоренского можно найти пути, намеченные для будущих поколений поэтов. А главное, в своих литературных опытах он сумел сделать то, чего ему так не хватало в творчестве символистов, – сопрячь философскую теорию символа с поэтической практикой. «Я всегда был символистом», – признавался уже зрелый Флоренский, имея в виду именно такой всеобъемлющий символизм.

А в год «передышки», в год «вериг», одновременно с написанием статей и семестровых работ студент МДА выпускает собственный сборник стихов.

Вечная лазурь

В январе 1907 года Флоренский подготовил подборку стихов для нового журнала «Христианин», который, по благословению Синода, начал издавать в Сергиевом Посаде епископ Евдоким. Флоренский попросил размножить типографские оттиски этой журнальной подборки и вставил их в обложку с заголовком «В вечной лазури», подзаголовком «сборник стихов» и выходными данными: «Сергиев Посад, Типография Св. – Тр. Сергиевой Лавры, 1907». Эта книжка, ставшая своеобразным самиздатом из-под печатного станка, небольшой тираж которой предназначался для друзей и близких автора, оказалась единственным прижизненным изданием стихов Флоренского, но не единственным рукописным сборником.

Подборку для «Христианина» Флоренский составил из сборника «Ступени», подготовленного ещё в 1905 году в Тифлисе во время летних каникул. Замысел так и не воплотился в печатном виде, но оказался книгой по всем эстетическим законам Серебряного века, где книга была не просто типографской продукцией, а самостоятельным жанром. Этот жанр предполагал особую цельность, сюжетное развитие, кульминацию. Такая книга не составлялась из разрозненных стихов; она имела героя и сюжет, писалась, как пишутся рассказ, роман, поэма.

«Ступени» – это поэтическая автобиография Флоренского, вехи его молодой жизни. В книге четыре раздела: «Без Бога», «Идеализм», «Апокалиптика», «Православие». «Без Бога» – период внерелигиозного родительского воспитания, период, когда он сам себе признаётся: «И я один борюсь со мраком, / Изнемогаю в этой тьме». «Идеализм» – первое инобытие, первое, неосознанное причастие, неприятие научного позитивизма, пора, когда «Душа себя найти желает, / Томится по себе самой», и одновременно «Всё символ, смысл всё таит: / Меж собой всё говорит». «Апокалиптика» – чтение Владимира Соловьёва, ранние прозрения, осознание конечности земной истории и возглас «Нельзя жить без Бога!»:

Святая настанет: вот близко уж время.

Из гроба восстанет Жених и всё бремя

Нам сделает лёгким, и радостно вскоре

Раскроются крылья в лазурном просторе!

«Православие» – это московские храмы и монастыри, это духовники, это горячее желание монашества, это «келья преподобного Сергия» и смиренное упование на силы небесные:

Богородица ясная,

Не оставь, помоги.

Жизнь мятётся ненастная,

Обступили враги.

Сборник «Ступени» – это ступени духовного восхождения, причём не только самого Флоренского или его лирического героя, но каждого, кто увидел на горнем пути храм. Флоренский поэтически выразил путь православного христианина. Путь, на котором свет одолевает тьму.

В отпечатанный сборник «В вечной лазури» вошли стихи из двух последних разделов «Ступеней» и ещё несколько стихотворений, написанных после 1905 года. Всё это Флоренский перегруппировал в новые циклы: «Два завета» и «Звёздная дружба».

В 1909 году поэт готовил рукопись и третьей книги. От неё сохранился только план с указанием названий разделов и стихотворений, входящих в них. Автор вновь выстраивал духовную лестницу. Новая книга состояла из шести частей и включала в себя стихи из «Ступеней», а также новые стихи, многие из которых, судя по всему уничтоженные автором, до нас не дошли. Эту безымянную третью книгу в плане композиции интересно соотнести со «Ступенями». В ней также есть части «Без Бога», «Апокалиптическое» («Апокалиптика»), но им предшествуют разделы «С поверхности» и «Всюду символы», вобравшие стихи из «Идеализма» «Ступеней». Видимо, Флоренский пытался предложить вместо идеалистической ступени более прочную ступень символизма, где «С поверхности» – это внешняя оболочка символа, «правда жизни», «пучина бедствий», тот самый символический реализм, а «Всюду символы» – сокрытая сущность символа, «сублимированное сознание». Идеализм без конкретики материального мира нежизнеспособен, и потому необходимы две ступени, два шага, два раздела поэтической книги. За «Апокалиптическим» следует раздел «Покаянное» о «стонах без слёз», напротив которого Флоренский сделал приписку «вон!», видимо, предполагая удалить раздел из книги. Последняя же часть была названа «Объективное», то есть для уверовавшего Православие становится объективной действительностью, которая выше любых субъективных суждений и представлений. Объективное – это уже не только храм, до которого автор дошёл по духовной лестнице, это вхождение в храм, внутри которого Престол, а на нём – Вседержитель.

Флоренский весьма скромно относился к своим стихам. На одном из экземпляров «В вечной лазури» спустя годы он оставил такую дарственную надпись: «Одно время, в дни моей юности, вместо дневника я писал стихи. Они всегда были стихами “на случай” и имели выразить мои личные переживания в связи с совершенно определенными событиями. Сами собою слагались в душе страницы стихотворного дневника, и я не хотел и не считал себя вправе исправлять их, делая из них нечто литературное. Поэтому прошу отнестись к этим немногим напечатанным, только для близких друзей, страничкам моего дневника именно как к страничкам дневника, имеющим только автобиографическое, но отнюдь не поэтическое, значение, на каковое они не притязали и каковое по самой сути дела им чуждо». Флоренский стремился к дневниковости прежде всего ради поэтической исповедальности, отсюда и автобиографичность, и осознанный отказ от художественного вымысла.

Флоренский никогда не гнался за славой поэта, но тем не менее, планируя в зрелую пору девятнадцатитомное собрание сочинений, в последний том думал включить «Опыты литературные. Стихи. Воспоминания». Из чего состоял бы этот том, можно только предполагать, но из стихотворного наследия до нас дошло порядка семидесяти стихотворений, в том числе шуточные послания друзьям, эпиграммы и самоэпиграммы, поэма «Белый камень», посвящённая Андрею Белому, поэма «Эсхатологическая мозаика» о символистской среде начала ХХ века и этнографическая поэма «Оро». Последняя после долгого поэтического перерыва была написана в 1934–1937 годах в Забайкалье и на Соловках.

Осознать значение поэзии в наследии Флоренского помогает письмо его старшего друга – историка и философа Владимира Александровича Кожевникова, который, отзываясь на книгу «В вечной лазури», писал: «…для меня мыслитель П[авел] А[лександрович] никак не менее дорог, ценен и нужен, чем художник П. А. А проще всего и лучше всего – не разлучать того, что Бог таинственно сочетал в человеке, как целостной личности, несмотря на кажущуюся несоединимость или труднообъединимость составных частей».

Действительно, только сочетав художника и мыслителя Флоренского, можно постичь полноту его личности. И мыслитель, и художник взирают на небо, стремятся к вечной лазури.

Лазурный, лазоревый, небесный оттенок синего… Если для Андрея Белого лазурь была «пьянящим питьём Софии», цветом Премудрости Божией, то для Флоренского лазурь – цвет Богородичный, лазурь сияет там, где сияет лик Богоматери: «Розвым облачком, Нежная, Ты в лазури скользишь». Где лазурное, там Покров Богородицы, потому так важно найти лазурь в земном, так важно разглядеть это свидетельство неба на земле. Флоренский всю жизнь будет искать небесное в цветке, морской волне, в очах ближнего, станет преумножать лазурь в поэзии. Все его стихи, даже те, что об одиночестве, об одолении искушения и тьмы, – лазурные. Лазурь в его стихах и поэмах – это не просто цвет, это состояние, молитвенное дыхание, особое ощущение мира.

Одно из лучших стихотворений Флоренского «У окна» наполнено лазурью, источает лазурь. Без него выглядят неполными антологии, посвящённые русскому символизму. Стихотворение могло стать поэтическим вектором для всего течения, которое способно было продлить свой век, обрести вторую жизнь, развившись в метафизику, в своеобразный сакральный реализм, где действительность превосходила бы себя, но при этом оставалась бы собой.

У окна

(За окном – деревья, осыпанные снегом)

– Гляди-тко, родимый. Гляди-тко: в цвету

за окнами вишни белеют,

и ветром весенним – смотри! – налету

несёт лепестки их и веет!

– «Ах, нет, ты ошиблась, – то ветер свистит,

метельный и мертвенно-белый.

Прохожий замёрзший – вон видишь? – спешит

и дышит на ус индевелый».

– Мой Брат! О, мой милый! пахнуло теплом.

Послушай: …гудят колокольни.

Всё в сладкой истоме за этим стеклом.

Пойдём же к истоме безбольной!

– «Там нет лепестков: так куда ж я пойду.

По савану? в снежные хлопья?

Там ветви стенают в холодном бреду

и тянутся к небу, как копья».

– Не саван! Нет, это – венчальный убор.

Дрожит моё сердце: Он близко…

Спешит Он… Мелькает сквозь серый забор.

Вот снова мелькнул, – ты вглядись-ка.

– «Я вижу наш скучный, гнилой частокол.

Он в дали беззвучной кривится».

– Во двор входит!.. Вот, уж во двор Он вошёл.

Я чую шаги… Он стучится!..

Стихотворение многомерно, хотя при первом приближении его идея кажется очевидной. Два взгляда на один и тот же пейзаж. Идеалист и материалист, верующий и атеист, уповающий на чудо и скептик. Для одного «невидимая душа», для другого – лишь «видимое тело». Перед одним – цветущие вишни, белые лепестки, «венчальный убор». Перед другим – ветви, что «стенают в холодном бреду». Один «чует шаги», видит, как «спешит Он». Другой замечает лишь «замершего прохожего». Такая трактовка будет верной, но не будет полной.

Очень важен подзаголовок стихотворения «За окном – деревья, осыпанные снегом». Это прямой ответ на вопрос «Что видимо очам?». Автор не отрицает конкретику, очевидность материального. Не менее важно и название «У окна»: в стихотворении есть не только два взгляда на мир, но и собирающая линза окна, концентрирующая на себе оба взгляда. А значит, их нужно не противопоставлять, а сопрягать. Стихотворение «У окна» – это воплощённый символ: первый взгляд – душа символа, второй – материя символа, окно – оболочка, мембрана символа, через которую два мира соприкасаются друг с другом.

Окно – это также отсылка к одному из ключевых символов поэзии Флоренского – «стеклянному морю» Апокалипсиса: «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём, и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море». Всякий стоящий посреди стеклянного моря, «победивший зверя», преодолел холод и тоску, слепоту и глухоту души. В его руках «Божьи гусли», он поэт.

Окно – это и «тусклое стекло», через которое, по слову апостола, мы пока видим «гадательно». Видим размытые силуэты, пытаемся распознать в нечётких контурах картину мира и принимаем цветущую весну за метельную зиму. Поэт-символотворец способен «навести резкость», он прозревает белеющие вишни там, где остальные видят голые ветви.

Поэт зрит глубже, потому что у него особая память. Она простирается во всех временных направлениях. Она обращена в прошлое не только поэта, но и его рода, но и всего человечества. Поэт обращает память в прошлое – и пробуждает воображение: стихи живут не фантазиями, а образами; образ – очерченная, пойманная словом действительность, от которой отсечено всё второстепенное. Поэт обращает память в будущее – и возникают «предвидения и предведения»: «безбольная сладкая истома», как предощущение Светлого Христова Воскресения во время долгого поста.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?