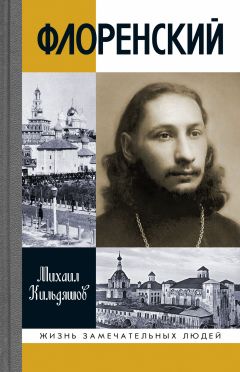

Текст книги "Флоренский. Нельзя жить без Бога!"

Автор книги: Михаил Кильдяшов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Вдвоём мы – сила

Окончив на отлично первый курс Академии, Флоренский на летние каникулы вновь отправляется в Толпыгино, откуда в последнюю неделю августа уезжает в Оптину пустынь. Ему не даёт покоя вопрос, жизнеопределяющий на тот момент выбор: «философия или Христос?». Через мудрые наставления оптинских старцев Флоренский надеется найти новые пути сопряжения науки и религии. Но не только этим влеком он в святую обитель.

Ещё в начале первого курса, после написания Флоренским семестрового сочинения об Оригене, профессор МДА А. И. Введенский, видя стремление студента к «цельной системе знания», знакомит его с идеями недавнего выпускника, архимандрита Серапиона (Машкина), на несколько лет раньше Флоренского поступившего в Академию уже зрелым человеком и подавшего в 1900 году на защиту магистерскую диссертацию «Опыт системы христианской философии». Сочинение было возвращено автору на доработку, чем он упорно занимался, находясь с 1900 года на покое в Оптиной пустыни. Одновременно с этим один из преподавателей Академии, друживший с отцом Серапионом, пишет ему о новом талантливом студенте Флоренском, который «занимается вопросом о согласовании математики и философии», в чём является единомышленником архимандрита.

Так начинается встречное движение, заочное знакомство Павла Флоренского и отца Серапиона (Машкина). Между ними завязывается переписка, Флоренский посылает в Оптину свою статью «О символах бесконечности», и отец Серапион, обнаружив действительно родственную душу, родственный ум, приглашает Флоренского к себе: «У вас математика, у меня философия. Вдвоём мы – сила. А теперь именно такое время, когда нужна новая система. Старые отжили, новых нет, а запросы велики в современном обществе».

Кем же был этот неведомый миру мыслитель, оптинский молитвенник, философ-«самодум»?

Начало жизненного пути отца Серапиона во многом схоже с детством и юностью Флоренского. Владимир Михайлович Машкин родился в 1855 году в Курской губернии в дворянской семье. Его родители были малорелигиозны (хотя родная тётка Машкина приняла монашество) и настраивали сына на получение образования в какой-либо практической области. Но окончив, по родительскому настоянию, после добротного домашнего образования мичманскую школу, будущий отец Серапион вскоре оставил флотскую службу. Однако во время учёбы он успел обстоятельно познакомиться с математикой и при этом ощутил острую жажду знаний, ощутил желание «выяснить правду науки», ради чего вольным слушателем поступил на естественный факультет Петербургского университета, где имел возможность слушать лекции В. С. Соловьёва, которые оказались очень созвучны стремлениям Машкина.

Но 1881 год – год убийства Александра II – стал переломным в судьбе студента. Его, хранившего у себя запрещённую литературу, арестовали по подозрению в связи с террористами. Однажды, во время заключения, в камеру Машкина по ошибке вошли часовые, чтобы вывести арестанта на казнь. Пережитое потрясение оказалось подобно несостоявшейся казни Достоевского. И несмотря на то что Машкин, чья причастность к убийству императора в итоге не подтвердилась, был вскоре вовсе освобождён, арест и «приглашение на казнь» определили в его взглядах и душевном состоянии очень многое. Прежде всего – отношение к царской фамилии, которую он, уже будучи иеромонахом, поминал на службах с нескрываемым отвращением. А как-то раз, в период настоятельства в Знаменском монастыре, даже не вышел встречать посетившего обитель императора Николая II, сославшись позже на незнание о приезде царствующей особы.

Потрясение 1881 года также во многом спровоцировало частые запои и душевное расстройство Машкина, с чем ему приходилось бороться всю последующую жизнь. Но именно эта борьба привела его к Богу.

Не вернувшись после ареста в Петербургский университет, совсем недолго проучившись в Киевском университете, Машкин едет в Париж к знаменитому доктору Шарко, чтобы одолеть первые симптомы душевной болезни. Но вместо того чтобы лечиться, Машкин впадает во Франции в пьяные кутежи. Выйти из этого состояния ему помогает поездка в Троице-Сергиеву лавру, где его благословляют на послушничество на Афоне. Шесть лет горячей молитвы и преодоления тяжёлых искушений, но в итоге повторный нервный срыв.

Новое спасение – поступление вольным слушателем в МДА, пострижение в монашество с именем Серапион тогдашним ректором Антонием (Храповицким), скорое рукоположение в иеродьяконы, а затем в иеромонахи. Учёба в Академии была успешной, отцу Серапиону присвоили степень кандидата, после чего он принимается за обширную магистерскую работу. В эту пору он назначается помощником смотрителя Перервинского духовного училища, затем смотрителем Заиконоспасского духовного училища, а в 1897 году настоятелем Знаменского монастыря. Через три года архимандрита увольняют от должности после того самого случая с Николаем II. Затем отец Серапион ненадолго причислен к братии Волоколамского монастыря и уже потом отправлен на покой в Оптину пустынь.

Архимандрит Серапион (Машкин) во всём был человеком высших пределов, во всём, по слову Флоренского, был «самым»: «самый чистосердечный по своей искренности, самый абсолютный по своей метафизичности, самый радикальный по своей общественности, самый смелый в своих сомнениях, самый небрежный ко всему внешнему, самый последовательный в своей жизни и, – если будет позволено судить о том человеку, – самый верный раб своего Господа». Истинно верующий христианин, для которого первостепенны были «честность мысли» и «внутренняя свобода». И при этом «неистовый Серапион», отличавшийся одиозными, парадоксальными общественными взглядами, философскими идеями, житейскими поступками, не укладывавшимися в традиционное православное миропонимание. Он признавал правоту дарвинизма и восхищался Французской революцией. Не принимал «цезаре-папизма» Российской империи, считал, что «духовенство продало церковь Христову сперва Петру I, a после перепродало её всем преемникам Петра до Николая II, включительно», видел образец социального государства в «Афонской губернии» с её теократией. Находил несправедливой, захватнической с нашей стороны Русско-японскую войну, призывал отменить обязательную воинскую повинность, по поводу чего дважды безответно вызывал письмом на диспут отца Иоанна (Кронштадтского), проповедовавшего: «Промыслу Божию угодно было попустить эту войну для нашего вразумления, дабы не жили мы беспечно, не забывали Его, Создателя нашего, Творца Вселенной, и не погрязали в тине грехов наших».

Отец Серапион считал возможным для безнадежно раненных то, что сегодня назвали бы «эвтаназией», и оправдывал это примерами из житий первохристианских мучеников, которые добровольно обрывали свою жизнь, чтобы не изменять вере и не терпеть истязаний. С каким-то гоголевским страхом он завещал при погребении положить ему в гроб яду, чтобы, если вдруг окажется заживо погребённым, проснувшись, мог прекратить мучения.

Архимандрит Серапион был тем типом русского человека, о котором сказано: «не смотри на него, когда он грешит, смотри на него, когда он молится». Многочасовые службы, глубокое раскаяние в каждом грехе, готовность отдать ближнему в буквальном смысле последнюю рубаху… Отец Серапион всегда носил с собой Евангелие, читал его каждую свободную минуту. За полтора часа до смерти полностью отстоял всенощную. Несмотря на запои и нервные припадки, он оставался великим тружеником ума, энциклопедистом, сопоставимым с Флоренским. При этом никогда не был кабинетным, книжным философом, являлся не только мыслителем, но и мудрецом, всем своим существом постигшим и природу, и знание, и веру. Потому именно в нём Флоренский увидел путь к единению философии и Христа, путь к «цельному знанию».

Флоренский, как предлагал в переписке отец Серапион, приехал в Оптину летом. Но беседы двух философов не случилось. Хромой монашек, сторож монастырского кладбища, с трудом разыскал могилу без креста и надгробья: лишь небольшая яма, заросшая травой. Почему-то отца Серапиона, ничего при жизни не жалевшего для других, дворянского сына, оставившего после себя наследство, на которое можно было бы обустроить целое кладбище, «зарыли, как собаку». Он умер в ночь на 20 февраля 1905 года, за полгода до приезда Флоренского, от разрыва сердца. Их заочное знакомство так и осталось заочным: недолгая переписка в пять писем. Так и не искупались, как мечталось, в реке, не погуляли по лесу, не обсудили «за чайком» новую систему философии. И теперь заброшенная могила казалась Флоренскому ямой времени, поглощающей и память, и идеи. Флоренский пообещал себе вырвать отца Серапиона из забытья.

Предстояло с благословения настоятеля Оптиной пустыни архимандрита Ксенофонта разобрать серапионовский архив. Особенно ценна была в нём так и не оконченная магистерская диссертация. Первая редакция, отданная автору на доработку, представляла собой сочинение в 500 страниц. В результате правок и вставок отец Серапион решил полностью переписать её – новая редакция с недописанной второй частью была уже более двух тысяч страниц. Флоренскому она показалась удачнее и по содержанию, и по изложению. Тем не менее возможным ему представлялось опубликовать не какую-либо из редакций, а «мысли» отца Серапиона, собрав что-то цельное из фрагментов обеих рукописей. Флоренский просит у архимандрита Ксенофонта разрешения забрать с собой машкинский архив, чтобы через год-полтора после обстоятельной текстологической и редакторской работы издать труд в каком-либо журнале, сопроводив предисловием о жизни и философской системе автора. Архимандрит Ксенофонт дал своё благословение, тем более что Флоренский был студентом МДА, а именно в Академию отец Серапион завещал отправить свой труд.

Время шло. Флоренский опубликовал письма отца Серапиона и свою статью о нём «К почести вышнего звания», напечатал «Данные к жизнеописанию» архимандрита. Но главный труд Машкина всё не появлялся в печати. Даже из тех немногих, кто знал об этом труде, никто бы, наверное, не спохватился, если бы написавший в 1908 году кандидатское сочинение, в 1912-м – магистерскую диссертацию, а в 1914-м – на их основе книгу из двенадцати философских писем «Столп и утверждение Истины» сам Флоренский в одном из примечаний к «Столпу» не обмолвился: «Не могу не выразить своей радости, что бо́льшую часть мыслей письма второго и, отчасти, третьего с четвертым я могу опереть на авторитет архимандрита Серапиона (Машкина́). В излагаемом тут виде очень многие идеи взяты из его рукописей, но какие именно – пусть читатель, интересующийся вопросами идейной собственности, сам определит, когда появятся в свет подлинные сочинения о. Серапиона. Что же до меня, то мысли покойного философа и мои оказались настолько сродными и срастающимися друг с другом, что я уже не знаю, где кончается “серапионовское”, где начинается “мое”, тем более, что общность наших отправных точек и знаний неизбежно вызывала однородность и дальнейших выводов». В примечании также говорилось о знакомстве с отцом Серапионом и о судьбе его рукописи. Тем самым Флоренский ненароком породил во флоренсковедении так называемый «машкинский вопрос».

Некоторые из современников заподозрили Флоренского в плагиате: кто-то в плагиате идей, а кто-то в буквальной выдаче работы Машкина за свою. Так, в рецензии на «Столп» архимандрит Никанор (Кудрявцев) писал: «…важно решить вопрос об истинном творце “Столпа”. – Тот ли он, чьё имя красуется на обложке книги, увенчано магистерскими лаврами, осыпано цветами похвал и от чьего лица ведётся всюду речь в “Столпе”, или это другое лицо?!» Критика тревожило, что рукопись Машкина не обнародована, а Флоренский при этом защитил диссертацию и издал объёмный философский труд. В доказательство плагиата автор рецензии, знакомый с текстом Машкина только по фрагментам из отзыва профессора А. И. Введенского, приводит сходство заголовков («О духовной Истине» – магистерская диссертация Флоренского; «О нравственной достоверности» – кандидатское сочинение Машкина) и подзаголовков работ двух учёных («Опыт системы христианской философии» – Машкин; «Опыт православной теодицеи» – Флоренский), а также отдельные словесные сходства («достоверность удостоверяет» – Флоренский; «воля может оволеваться» – Машкин), которые, впрочем, мерещились исключительно отцу Никанору.

Ещё дальше в «машкинском вопросе» уже в наше время зашла Р. А. Гальцева. В постмодернистском духе, который ставит под сомнение существование всего, даже самих постмодернистов, она предположила, что отец Серапион (Машкин) – это своего рода Оссиан, придуманный Флоренским, или в крайнем случае реальный человек, жизнь которого Флоренский мифологизировал, затеяв литературную мистификацию с якобы найденной рукописью. По мнению Гальцевой, идя на это, Флоренский преследовал две цели. Во-первых, он создал принципиально иной тип письма и философствования, предполагающий, словно коллаж, соединение всего и вся. И якобы, чтобы не стать изгоем среди современников, обезопасился преемством от «мифического» Машкина. Во-вторых, размышляет Гальцева, Флоренскому, чтобы очистить для себя пьедестал, необходимо было низвергнуть крупнейшие философские авторитеты, в первую очередь Канта и В. С. Соловьёва. И таким ниспровергателем должен был стать именно «придуманный» им Машкин. Ведь он, в отличие от Канта, не «кабинетный философ», а его стремление к «цельному знанию» гораздо сильнее, чем у Соловьёва.

Такое умение вкладывать в чужие слова ложные смыслы поразительно. Даже поверхностного знания биографии и наследия Флоренского достаточно, чтобы понять его отношение к Канту, которого он переводил, о котором писал статьи, которого с пиететом цитировал во многих работах. А ради Соловьёва он после гимназии стремился в Петербургский университет, был активным участником общества памяти философа, его последователем в «софиологии», что нашло отражение в том числе и в «Столпе».

Подобно Шолохову, не опускавшемуся в вопросах авторства «Тихого Дона» до самооправданий, Флоренский никак не реагировал на обвинения в плагиате, зная, что оправдывается только виноватый. В дневниках Флоренский благодарил отца Никанора за то смирение, которое ощутил благодаря ему: «Меня столько хвалили, что пора и поругать. Нехорошо лишь, что статья написана с нескрываемой злобой; этого последнего обстоятельства я не понимаю, ибо, право же, не нахожу в себе вины перед о. Никанором, который уже неоднократно и в Академии, и вне её делал на меня разные нападения. Но я постарался вчера от души помолиться об этом человеке».

Всю свою жизнь Флоренский не оставлял попыток издать труд Машкина, работал над рукописью, откладывая иные дела. Но для Флоренского важно было найти не только издателя, но и читателя, чтобы серапионовские «мысли» не оказались в пустоте, вызвали живое обсуждение, вписались в контекст современной философии и науки. А для этого читателя нужно было подготавливать и знакомством с биографией архимандрита Серапиона, и комментированием его идей. Такой работе мешало революционное и военное лихолетье, в которое распадались журналы и закрывались издательства, в которое читателю было не до «новой философской системы».

Благо для архимандрита Серапиона, что его рукопись осталась именно в архиве Флоренского, который несколько десятилетий бережно хранила семья философа. Неизвестно, дошла бы до нас диссертация Машкина, окажись она в архиве МДА, Оптиной пустыни или у родственников автора. Сегодня мы имеем возможность вести речь об отце Серапионе во многом благодаря тому, что он попал в орбиту Флоренского.

В 2016 году в журнале «Символ» была издана первая редакция диссертации Машкина. Это издание окончательно закрыло «машкинский вопрос». Теперь любой желающий может сопоставить опубликованную работу со «Столпом» и убедиться, что прямых текстовых заимствований у Флоренского нет. Невозможно говорить и о стилистическом подражании, ведь к моменту знакомства с отцом Серапионом, а тем более в пору написания «Столпа», Флоренский был уже сложившимся автором со своей манерой и интонацией, с солидным творческим багажом. Стиль Флоренского – научно-философско-художественный. Он любит длинную фразу, сложный синтаксис. Архимандрит Серапион более сух в изложении, предложения у него короткие, рубленые.

Речь может идти только, как писал сам Флоренский, об «идейной собственности». Мыслители едины в стремлении «сделать Христа краеугольным камнем философии и чрез то одержать безусловную победу над всякой нехристианской философией». Едины в желании преодолеть научный скептицизм в познании истины. Едины в рассуждениях о «высшем законе тождества», согласно которому познающие субъекты «активно стремятся друг к другу; каждый стремится (хочет) стать другим, и это взаимно, и чрез эту взаимность они восстанавливают друг друга в себе». Это и о дружбе, и о любви, и о вере.

Флоренский в «Столпе» посягнул на «идейную собственность» Машкина, как посягнул он на «собственность» Бугаева, Соловьёва, Трубецкого, Канта, Оригена, Платона и многих других. Это особое посягательство: не прямое заимствование, не компиляция, а глубокое осмысление, интерпретация, часто спор; создание текста-Вселенной, где сопряжённые идеи обретают новую скорость движения, по высшему закону тождества, раскрывают друг друга. Флоренский вступает в диалог и от каждого собеседника слышит: «Вдвоём мы – сила».

Живая догматика

Начало следующего учебного года в МДА сопровождалось новыми студенческими недовольствами. Уже в октябре 1905 года учащиеся Академии направляли письма руководству с требованием распространить светские «Временные правила» на духовные учебные заведения. На этот раз студенты оказались не одиноки и действовали заедино с преподавателями, которые были не меньше заинтересованы в относительной организационной автономии МДА. На эти общие усилия положительно откликнулось и руководство Академии, обратившись в Святейший Синод по поводу утверждения «временных правил для духовных академий», за которые вместе с Московской ратовали все тогдашние академии страны – Санкт-Петербургская, Казанская и Киевская. В такой череде событий представители МДА встретились с митрополитом Владимиром (Богоявленским) и в ходе беседы проявили решительность в отстаивании своих интересов, даже поддержав студенческую забастовку, начавшуюся в ноябре и завершившуюся лишь через два месяца, когда Синод предпринял активные действия по внедрению «Временных правил» для духовных академий. 13 января, после календарных рождественских каникул, студенты вернулись в МДА.

На Рождество Флоренский вновь уезжает в Толпыгино. В эту пору его не отпускают три противоречивые мысли. С одной стороны, он опечален, что из-за общей политической обстановки, студенческих волнений, личного нервного напряжения лишён возможности учиться системно и в полную силу. Ему опять, как в университетские годы, кажется, что на почве такого раздрая множатся приспособленчество, корысть, лукавство, пропадает в людях «объективное отношение к вопросам и делам». Но одновременно, тоскуя по аудиторным занятиям, письменному столу, он мечтает скрыться от мира, грезит уже не о монашестве, а об отшельничестве или странничестве. И третья мысль, третье устремление связано с тем, что всегда пробуждалось во Флоренском в Толпыгине, когда открывалась повседневная жизнь крестьян, – желание «выявить религиозные начала жизни и показать связь их с религиозными системами». Флоренский ощущает, что из наблюдений за этой жизнью, из размышлений о ней, из житейского опыта он выносит знаний не меньше, чем из библиотеки или лаборатории. Так, второй курс Академии стал своеобразным научным переломом в сознании Флоренского: именно в это время он отказывается от сугубо кабинетных знаний, сходит с европейского пути философа и встаёт на русский путь мудреца.

В подобных размышлениях и сомнениях родилась работа «Догматизм и догматика». Флоренский прочёл её на торжественном открытии философского кружка при МДА 20 января 1906 года. Этот кружок для его председателя Флоренского и секретаря Троицкого, прежде печалившихся об отсутствии широкой группы единомышленников, стал интеллектуальной отдушиной, сладкозвучной мелодией мысли посреди политической какофонии. Кружок был не просто забавой студентов, тайным обществом из десятка любителей философии. Собрания кружка охотно посещали академические профессора и сам ректор епископ Евдоким. Каждое выступление вызывало бурные споры, полемика стенографировалась, по итогам обсуждения выносилось резюме.

Доклад «Догматизм и догматика» задал весьма высокую планку для кружковцев. На нём следует остановиться особо, потому что многие прозвучавшие там положения получат развитие в главных трудах Флоренского: «Столп и утверждение истины» и «Философия культа».

Отправной точкой в рассуждениях автора становится мысль о том, что люди, так или иначе томимые духовной жаждой, имеют перед собой к началу ХХ века три пути. Первый – исправно следовать духовным канонам, участвовать в таинствах, глубоко не вникая в их душеспасительную суть, верить уже не в Бога и даже не в силу таинства, а в необходимость участия в таинстве. Таких «полу-верующих», «полу-православных», для кого догматика уподобилась гимназической дисциплине, которую просто надо прилежно сдать на пятёрку, по Флоренскому, среди современников оказалось большинство. Здесь догматика оторвалась от жизни, от личных духовных переживаний и превратилась в догматизм.

Второй путь – нанести размашистый удар по Православной церкви, разрушив до основания её догматику, отречься от многовекового опыта святых и выставить на первый план субъективные религиозные переживания. Здесь Флоренский явно имеет в виду Мережковского и Гиппиус с их «новой церковью».

И третий путь – сделать догматику актуальной для себя и современников, вступиться за традиционную Церковь вплоть до готовности к мученическим испытаниям.

Главная задача третьего пути, не позволяющего догматике обратиться в догматизм, – это накопление каждым личного, живого духовного опыта. И тут окажутся ценны и творения святых отцов, и искусство, и даже наука, для которой мир должен стать уравнением с одним неизвестным – Богом. Но для личных переживаний, связующих догматику с жизнью, чтобы они не превратились в разрозненные впечатления, нужны «система основных схем, сокращенный путеводитель по вечной жизни», а это и есть догматика.

Флоренский не призывает создавать новую догматику. Он говорит о необходимости возвращения прежней в центр человеческой жизни, на то место, которое теперь захламлено позитивизмом, антропософией, спиритическими сеансами. Но современному человеку предстоит прийти к этому расчищенному месту не теплохладным, а с горячим сердцем, с пламенем веры. А прежде необходимо отыскать мост, где субъективный и объективный опыт встретятся. Мост от земли к небу, от психологии к метафизике. Необходимо, чтобы объективный опыт стал опытом субъекта, а субъективный опыт объединил всех.

Такое встречное движение, приходит к выводу Флоренский, возможно лишь в опыте «Носителя максимума духовной жизни», «универсального Человека», каким является Сын Человеческий, Христос. Во Христе для каждого самопознание совпадает с Богопознанием. Христос – центр бытия, образец жизни. Подлинные искусство и наука христоцентричны. Только будучи такими, они приведут людей в Церковь, а не отдалят от неё. Христос – полнота веры, по-настоящему пережитый духовный опыт, утверждение и защита Церкви до жертвенного самоотречения.

Такая «живая догматика», пламенная вера, подвиг и крест воплотились в ещё одном сочинении, а точнее, воззвании Флоренского, появившемся в эту же пору.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?