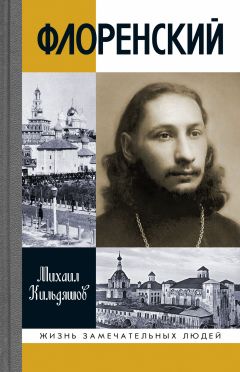

Текст книги "Флоренский. Нельзя жить без Бога!"

Автор книги: Михаил Кильдяшов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Борьба превыше братства

Не только Мережковскому, но и многим другим современникам мог сказать Флоренский: «Церковь – не партия». В том числе основателям «Христианского Братства Борьбы». Это сообщество, заявившее себя именно «новой политической партией», возникло в Петербурге на волне «Кровавого воскресенья» и последовавших за ним стачек и забастовок.

Связь Флоренского с «Братством», вовлеченность в его работу оцениваются по-разному: одни называют его «активным участником», другие – чуть ли не «инициатором». Действительно, костяк «Братства» состоял из людей ближнего круга Флоренского: университетских друзей, символистов, земляков из Тифлиса.

Потрясенные политическими событиями, из Москвы в Петербург в феврале 1905 года приехали Эрн и Свенцицкий, которые озвучили идею создания «Христианского Братства Борьбы». Идею поддержал Андрей Белый, также приехавший в эти дни в Петербург и стремившийся включиться в какое-либо общее дело, чтобы душевно восстановиться после «битвы» с Брюсовым. Позднее к уже оформившемуся «Братству» присоединились С. Н. Булгаков и Ельчанинов, ещё не забывший ужаса студенческих волнений четырёхлетней давности и надеявшийся участием в «Братстве» хоть как-то предотвратить новую кровь. Свой интерес в ХББ разглядел Мережковский, воспринявший его как рычаг, с помощью которого можно опрокинуть традиционную церковь. В итоге общественная буря, помноженная на личные переживания и устремления участников «Братства», привела их к достаточно резким заявлениям и призывам.

Из Петербурга деятельность ХББ распространилась на Москву и Тифлис, где печатались «партийные» газеты, прокламации и листовки. Одна из листовок призывала к «совместной Господней работе всех верующих во Христа без различия исповеданий и национальностей ввиду того, что борьба с безбожной светской властью имеет смысл не только национальный, но и вселенский».

В 1906 году Свенцицкий, ставший лидером «Братства», конкретизировал содержание «работы верующих» в «Проекте краткой программы» ХББ. Она состояла из общей, церковной, политической и экономической частей. Посыл, изложенный во вступлении, видится вполне благим и приемлемым для христианина. Свенцицкий начинает с того, что никакой социализм и никакой научный прогресс не могут привести ко всеобщему благополучию, так как не способны предотвратить главной человеческой трагедии – смерти. Смерть одолима лишь в христианстве, и только христианский прогресс спасителен, потому что представляет собой со-действие Бога и человека. В таком со-действии, по мнению Свенцицкого, современное поколение, вступившее в апокалиптический период истории, должно выполнить возложенную на него миссию: найти пути преодоления апокалипсиса, пути одоления господства зла и смерти.

Эта часть «Проекта» никаких крамольных заявлений не содержит. Она во многом созвучна идеям Достоевского и недавно почившего Владимира Соловьёва. Благим представляется и утверждение, что «идеал человеческих отношений – Церковь». Радикализм «Проекта» начинается, когда Свенцицкий говорит, что там, где анархист произносит «государственный строй», а социалист – «экономический строй», мы говорим – «Церковь». Получается, назовись «церковью» – и делай что хочешь, подставляй под неё, как под икс, любые значения, наполняй жизнь каким угодно содержанием, реализуй любые политические программы.

С каждым пунктом в «Проекте» ХББ видится всё меньше христианства и всё больше борьбы. Упразднение судов и тюрем, отказ от участия в войне, введение выборов на всех уровнях (в том числе и в церкви), отказ от частной собственности, раздача крестьянам земли, свобода слова, упразднение монархии и создание демократической республики. В результате «Церковь» в программе Свенцицкого – замысловатый синтез анархизма и социализма.

Естественно, что «Христианское Братство Борьбы» с самого начала не нашло поддержки Синода. На события Кровавого воскресенья Синод отреагировал «Посланием», в котором пытался погасить волнения, дать понять, что в пору Русско-японской войны народ должен сплотиться вокруг царя, а не бунтовать, идя на поводу у внешних врагов и внутренних подстрекателей: «Значительные средства присланы ими, дабы произвести у нас междоусобицу, дабы отвлечением рабочих от труда помешать своевременной посылке на Дальний Восток морских и сухопутных сил, затруднить снабжение действующей армии всеми необходимыми для нее припасами и тем навлечь на Россию неисчислимые бедствия. Врагам нашим нужно расшатать твердыни наши – веру православную и самодержавную власть царскую. Ими Россия жива, на них возросла и окрепла и без них погибнет».

Это «Послание» и события Кровавого воскресенья Флоренский воспринял в эпицентре волнений, происходивших в Академии. 31 января студенты МДА, солидаризируясь с учащимися Петербургской и Казанской академий, объявили забастовку, решив не посещать занятий. От поведения Флоренского в этот момент зависело очень многое. Во-первых, он был старше большинства однокурсников, отчего считался среди них негласным лидером. Во-вторых, пользовался несомненным авторитетом преподавателей и осознавал особое расположение к себе ректора епископа Евдокима.

Можно себе представить терзания Флоренского. С одной стороны, он ещё по университету помнил, как студенческие бунты вырождаются в словоблудие «интеллигентных деятелей» и в результате только сбивают с учебного ритма. С другой стороны, Кровавое воскресенье по-настоящему потрясло всё общество, и отстраниться от этого потрясения, промолчать было бы откровенным малодушием.

В итоге Флоренский отправляет руководству Академии записку от лица студентов первого курса, в которой оказывается очень дипломатичен, взвешивает каждое слово. Он говорит, что студенты «не вправе высказываться непосредственно о вопросах политики», но считают необходимым «предотвратить нравственный разлад», возникший из-за «Послания» Синода. При этом первокурсники готовы объявить забастовку, только если «будет ходатайствовать о том же большинство студентов». В случае отсутствия поддержки большинства отправители записки поступят «согласно указанию своего епископа».

Как видно, Флоренский стремился не обострить ситуацию, а напротив, сдержать её в мирном русле. Этого же хотел ректор. Он до последнего отговаривал студентов от забастовки, несколько раз созывал собрание Совета Академии, где даже некоторые преподаватели высказывались за приостановку занятий; направлял депутацию к митрополиту Московскому Владимиру с просьбой распустить студентов до второй недели Великого поста, но митрополит не удовлетворил просьбу. Не смирила студентов соборная молитва 10 февраля в Покровском храме Академии: заупокойная литургия и панихида по убиенному террористом Каляевым великому князю Сергею Александровичу. Так во второй половине февраля занятия фактически были прерваны, учащиеся разъехались и собрались в Академии на первой седмице Великого поста, в начале марта. Главное, что забастовка не повлекла за собой беспорядков и каких-либо жертв.

Но после всего произошедшего Флоренский заговорил о своём разочаровании в ректоре, о том, что тому в сложившейся ситуации не хватило «духовной высоты», что он повёл себя не как пастырь, а как «начальник». Молодые, горячие сердца студентов ждали от Церкви слов заступничества за невинно убиенных 9 января. Ждали, что Церковь осудит несправедливость, открыто скажет, что погибли «наши братья во Христе». И не услышав подобных слов от Святейшего Синода, забастовавшие надеялись услышать их от такого близкого им отца ректора, но и он промолчал.

Однако Флоренский верил, что в Церкви есть истинные пастыри, для которых «в святой момент партийность и чиновничество, честолюбие и личные расчеты отходят в сторону и сияет одна правда – неискаженная правда Христова». Об этом он говорит в письмах близким и в проекте коллективного письма студентов МДА для газеты «Слово», которая обсуждала на своих страницах вопросы будущих церковных реформ. Флоренский убеждён в необходимости Поместного собора, но при этом осторожен в оценках восстановления Патриаршества, которое может привести к господству в церкви какой-либо группы духовенства, «партии»: «Как бы ни была хороша партия, раз она партия, то она тем самым изменяет духовной свободе и христианству и, значит, нежелательна, в особенности же нежелательна в Церкви».

Но при этом в суждениях Флоренского нет даже намёка на изменение государственного строя, на разрыв православия и монархии.

Флоренский не принял радикальности «Христианского Братства Борьбы». Не возгорелся он от самого замысла, не приехал вместе с Эрном и Свенцицким в феврале 1905 года в Петербург, сразу, по воспоминаниям Андрея Белого, почувствовав в этой затее «фальшь и реакционность». Хотя со Свенцицким, которого он знал ещё по университету, Флоренский оставался близок вплоть до 1908 года.

Молодые люди сходились в том, что в современной церкви поугас пламень веры. Оба близко к сердцу принимали общественные трагедии и несправедливость. Их объединяло Историко-филологическое общество Московского университета и организованное позже Московское религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьёва. При этом они расходились в оценке Розанова и в суждениях о типах познания. Но главное, Флоренский во многом не принимал взглядов Свенцицкого на Церковь. И «Братство» обострило это расхождение.

Время изменит многое. Оба станут священниками, но у каждого будут свой путь, свой крест и своя Голгофа. Неизвестно, что сказали бы друг другу они, что бы вспомнили, если бы вдруг встретились в 20-е или 30-е годы. Ясно только, что в начале века «Братство» послужило не братскому сплочению, а разладу.

К этому же привело оно и в отношениях с Андреем Белым. После того, как Флоренский отстранился от деятельности ХББ, в их прежде интенсивной переписке возникла аритмия. Белый и сам очень быстро отошёл от «новой партии», сказав, что она «выбила из него на несколько месяцев всякую религию», что от бесконечной эмоциональной говорильни религиозные вопросы стали для него «тошнее касторки». Но именно февраль 1905-го провёл между Белым и Флоренским уже непреодолимую разделительную линию, которая прошла не только через социальные вопросы, но и через религиозное мироощущение. Примерно в это же время Белый отдалился от владыки Антония (Флоренсова), посчитав, что тот с его суровыми методами духовного руководства бросил камень в хрупкую, хрустальную душу поэта. Собирая душевные осколки, Белый обратится к антропософии, о чём с восторгом после восьмилетнего перерыва напишет Флоренскому. «Может быть, для Бориса Бугаева есть и иные пути – кратчайшие? – Может быть. Но что же говорить о них, когда по ним Б. Бугаев не идёт» – отреагирует Флоренский на духовные блуждания былого друга.

Белый поедет в Дорнах к антропософу Штейнеру, но русский поэт с его волнениями и философскими исканиями будет принят холодно. Разочарованным и даже обозлённым спустя годы Белый вернётся в уже советскую Россию. В книге воспоминаний «Начало века» он будто станет мстить своей лучезарной молодости за то, что она миновала. Многие друзья начала столетия будут выведены карикатурно, в том числе и Флоренский: тщедушный, нелепый, говорящий «гнусавым, себе самому подпевающим» голосом.

В 30-е годы в письмах из Соловецкого лагеря Флоренский тоже весьма нелицеприятно охарактеризует Белого, но в том будет не осуждение былого друга, а, скорее, жалость к нему: «…он был недостаточно умён для своей глубины, он не имел сил выразить её самостоятельно и потому всю жизнь искал чужих форм и способов выражения». Чем вызваны такие колкие слова с обеих сторон? Взаимной обидой? Или тоской по молодости? А может быть, досадой от того, что не сумели преодолеть непонимание, возникшее в 1905 году, не сберегли братства?

Так во время учёбы на первом курсе МДА Флоренский разошёлся с главными представителями символизма – Брюсовым, Мережковским, Белым. «Ты упрекаешь меня, что я остаюсь в пустоте и со всеми разрываю. Это не так, и я сохраняю к тем, с кем не имею почему-либо личных столкновений, самые лучшие чувства. Но что же я буду делать, когда всё моё развитие неудержимо идёт вперёд, когда каждый новый шаг налагает и новые обязанности, и новую работу и когда те, с кем я был близок на известной ступени, остаются на старом и потому перестают понимать, что мне нужно и какую новую сторону в мировоззрении я нашёл?.. когда в сознании появляется новая сторона истины, то вместе с тем происходит трещина по отношению к тем, которые этого момента не воспринимают», – напишет в ту пору Флоренский матери.

Связь его истончилась с теми, кто пожелал расщепить истину на творчество, политику и науку, кто пожелал в части увидеть полноту целого. Истина же нерасторжима. Потому даже в социальных и политических вопросах Флоренский всегда был больше партийных программ и философских установок.

Единственный друг

В этот период в жизни Флоренского появляется новый друг – Сергей Троицкий. Сын сельского священника, окончивший Духовное училище и Костромскую Духовную семинарию, а затем, годом раньше Флоренского, поступивший в Московскую Духовную академию. Сокелейники, единомышленники по организации в Академии философского кружка, они быстро сблизились. Родина Троицкого – село Толпыгино Костромской губернии – стало для Флоренского вторым домом: в годы учёбы он приезжал сюда вместе с другом на рождественские и летние каникулы и во время приостановки занятий из-за забастовок.

Троицкий открыл для Флоренского русскую крестьянскую культуру, открыл Русь, Русь изначальную, помог постичь народную жизнь «из самой жизни», в её труде, молитве, песнях. Троицкий явил Флоренскому Родину его рода – отцовскую линию костромских диаконов и дьячков, и тому очень захотелось быть сопричастным этой патриархальной жизни, отдавать ей свои силы и знания. Друзья активно просвещали крестьян, помогали благоукрашать местный храм, читали в нём проповеди, собирали на собственные средства библиотеку, благодаря чему среди простых сельчан появились настоящие книгочеи, знатоки художественной литературы, современной философии, святоотеческого наследия.

Сбылась гимназическая мечта Флоренского – служение народу, к чему он стремился, увлёкшись толстовством. Но теперь это было особое служение: без интеллигентского самомнения и высокомерия, без толстовской самости, служение с любовью к труду на земле, но при этом без отречения от науки. Ведь благодаря ей в селе уподобляешься «универсальному человеку» эпохи Возрождения, который способен ответить на любой вопрос пытливого крестьянина. Это было поистине христианское служение – со смирением и искренней любовью к ближнему. Студенты-академики относились к крестьянам как к равным, дорожили ими как близкими друзьями, радушно принимали их в Академии, когда те приезжали поклониться мощам преподобного Сергия, одаривали толпыгинских паломников просфорами, иконами и книгами, отдавали последние деньги, возили в Москву, чтобы показать музеи, галереи и соборы. «За день, проведённый весь сплошь в обществе крестьян, я истинно отдохнул и освежился», – говорил о таких поездках Флоренский. Он не только учил крестьян, но и многому у них учился: отношению к природе и хозяйству, к семье и слову.

Пять лет – с 1904-го по 1909-й – он собирал на костромской земле фольклор, был по-настоящему обеспокоен будущим народной культуры: «Есть причины торопиться с изучением нашего быта. Железные дороги, фабрики, технические усовершенствования, освободительные идеи и газетчина – эти факторы являются гнилостными микроорганизмами, все ускореннее разлагающими быт. Возможно, что лет через 10–15 не останется и следа от многих из бесценных сокровищ фольклора, которыми владеет наша Родина. Пока можно ещё, пока есть время, надо сохранить, что успеем». «Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского уезда» Флоренского, сопровождённое его обстоятельным предисловием, стало лишь малой частью задуманного, но так до конца и не воплощённого труда по фольклористике. Тем не менее уже здесь Флоренский утвердил очень важный принцип: не иссушать народное творчество научным анализом, а рассматривать его во всей полноте жизни, как нерасторжимый Космос, где слово или песня неотрывны от труда, каждодневных радостей и печалей, от родовой памяти. Только тогда приоткроется тайна этого творчества.

Флоренский настолько напитался им, что даже проповедь «Земной путь Богоматери», произнесённая на Успение в 1905 году в толпыгинском храме Воскресения Христова, где служил отец Троицкого, в некоторых своих фрагментах интонационно похожа на русскую сказку: «Облачком Вечерним, розовеющим в лучах Солнца-Христа, уплыла душа Её в бездонную синеву неба. Как жаждала Дева этого дня успокоения, как пылала душа Её, вожделевая Господа! Смолистый хворост не так пожирается лижущими его языками пламени, как Она, Купина несгораемая, – любовию к Вечному… Много раз посещала Матерь Божия места страданий и прославления Сына Своего. Много бесценных слёз уронили кроткие очи Её пред Господним гробом. Много теплых молитв вознеслося и с горы Елеонской».

И кажется, что Богоматерь совсем рядом: заглянешь в глаза костромской крестьянки – и увидишь лазурную бесконечность. И представляется, что подобно тому, как родную землю в «рабском виде Царь небесный исходил, благословляя», смиреннейшая Богородица ходит по Руси, распространяя свой охранительный Покров.

И на костромской земле Богоматери особенно отрадно. Потому что здесь нет суеты, нет пустых действий. Любое действие здесь – священнодейство, потому что всё зиждется на традиции. «Каждое внутрисемейное действие, даже самое пустяшное, окрашивалось оттенком ритуального совершения и освящалось, и связывалось с воспоминаниями о дедах, прадедах, чтобы оно было не личным произволом одной семьи, а было традиционным. Традиция – внешнее обнаружение преемственной связи поколений, а если связь прервана, то порывается и связь семейная», – напишет Флоренский под впечатлением от толпыгинской масленицы.

Семья Троицкого стала тогда для Флоренского идеалом православной семьи. Троицкому не пришлось доказывать родителям истинность православного пути, спасительность пребывания в лоне Церкви, не пришлось восстанавливать родовую связь. А Флоренскому пришлось одолевать тревоги и волнения – свои и родительские, связывать разорванную родовую нить. Об этом его стихотворение «Костромская сторона», написанное во время приезда в Толпыгино:

Деды отшедшие! – Деды священнослужители!

Тесной толпой шегудятся богов ваших образы,

Нитью серебряной звонкою тянете вглубь, к тайнодействиям.

Слышатся гимны священные. Клубами ладана

С синими лентами тянется дымное кружево.

Отзвуки службы идут торжествующе-праздничной,

В шёпоте листьев – бряцанья кадил огнепышащих.

Свещник сияет янтарных свечей хороводами;

Ветра дыханье пройдёт, – и закапают слёзы восковые,

Волны доносятся духа медвяного.

Вспомнить стараюсь я, деды, моленья печали и радости,

Вспомнить хочу шелест свитков и речи священные,

Вспомнить напрасно влекусь я слова боговещие,

Временем стёртые.

Тщетно усилие, деды. В какие-то дали безбрежные,

Тщетно, тоскуя, стремлюсь; ноет сердце тоской беспредельною.

Тщетно вы маните в рощи, в дубравы дубовые,

Ветер напрасно колышет брадами зелёными, старыми.

Это поэтическая генеалогия рода, поиск родовых корней на костромской земле. Флоренский прозревает предков сквозь дымку каждения, в тихом пламени церковных свечей. Прозревает пращуров во время богослужения, на котором звучат те же молитвы и песнопения, свершаются те же таинства, что и много столетий назад. Только на литургии по-настоящему осознаёшь, что у Бога все живы. Только в храме – где время не тянется и не мчится, а где его просто нет, где наступает вечность, – чувствуешь, что рядом с тобой молится весь твой род. Он и пред алтарём, и в алтаре. И те, кто у престола, тянут к тебе «звонкую серебряную нить» рода. Кажется, что их усилия напрасны, если вместе с родителями ты уже выпустил эту нить из рук. Прадеды раскрывают книги, разворачивают свитки, но в своей слепоте ты не можешь прочесть таинственных слов. И всё же зов нарастает. Он всё отчетливее, серебряная нить всё звонче, всё ощутимей, всё прочней.

Благодаря этой нити Флоренский и Троицкий ощутили между собой родство. Роды двух костромских земляков наверняка пересеклись в каком-нибудь дальнем предке. Совсем скоро друзья породнятся уже в настоящем, когда Троицкий женится на сестре Флоренского Ольге. Но их духовная связь всегда будет гораздо важнее. Пишешь портрет Троицкого, а получается Флоренский – сходство во всём: в облике, в движениях, в речах и интонациях, в интересах и устремлениях. Троицкий, как и Флоренский, – мыслитель, постоянно погружённый в книги. Порой кажется, что их стихи и письма, написанные ещё до знакомства, принадлежат одному человеку. Троицкий – кроткий, ясный, лучезарный, без «надломов». Доверчив и чист, как голубь, но при этом мудр, как змея. Каждое слово его будто сопровождает небесная музыка. Душистость лесного ландыша и прохладу горного ключа источает он. «Духом веет от него», – напишет, думая о друге, Флоренский. Троицкий из тех, кто стяжал мир в себе, и многие рядом с ним обрели спасение. Флоренскому он однажды привиделся во сне сияющим, словно Ангел-хранитель, словно огненный Архангел, и этот сон был реальнее, ощутимее и зримее яви.

Неслучайно Флоренский назовёт Троицкого «единственным другом». Это был совершенно иной род дружбы, нежели с Эрном, Ельчаниновым, Свенцицким или Белым. Это было не просто единомыслие, а духовное самопостижение. Дружба как «созерцание Себя через Друга в Боге». Дружба – ясное, незамутнённое зеркало друг для друга. Дружба, в которой, действительно, будет много зеркальных отражений – в словах, в действиях, в мыслях.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?