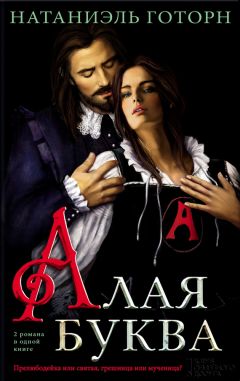

Текст книги "Алая буква (сборник)"

Автор книги: Натаниель Готорн

Жанр: Литература 19 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Натаниэль Готорн

Алая буква

© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2014

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2014

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

Об авторе

Натаниэль Готорн мало известен нашему читателю, а между тем он один из признанных мастеров американской литературы. Готорн написал несколько романов, а также множество мистических и романтических рассказов и детских повестей.

Будущий писатель родился в 1804 году в Салеме, штат Массачусетс, в семье морского капитана. Предки его были ревностными пуританами, принадлежавшими к одной из первых волн переселенцев на американский континент. Они отличались крайней строгостью нравов, расчетливостью и бережливостью. Пуритане-кальвинисты отрицательно относились к празднествам и развлечениям, а нарушения морали рассматривали как уголовные преступления. Именно колонисты-пуритане устроили в конце семнадцатого века знаменитый Салемский суд над женщинами, обвиненными в колдовстве, закончившийся массовой казнью «ведьм». Среди судей, вынесших обвинительный приговор, был предок Натаниэля Готорна.

Мрачное наследие этих событий всю жизнь тяготило будущего писателя. С детства он был замкнутым и нелюдимым. Ранняя смерть отца обрекла семью на бедное, затворническое существование. После окончания колледжа Готорн уединенно жил в родном Салеме, работая над своими первыми произведениями, заметное место в которых занимала тема вины за старые грехи, в том числе за деяния предков. После неудачной публикации первого романа он издал сборник рассказов, который был хорошо принят и даже с восторгом оценен классиками американской литературы Генри Лонгфелло и Эдгаром По.

В это же время Готорн увлекся различными философскими учениями и даже вступил в 1841 году в коммуну фурьеристов-социалистов-утопистов, члены которой стремились сочетать физический труд с духовной культурой. Коммуна гарантировала каждому участнику жилье, средства к жизни, бесплатное образование и медицинскую помощь. В течение нескольких месяцев Готорн работал как простой фермер, а по вечерам участвовал в беседах на философские и моральные темы, однако вскоре разочаровался в идеях коммунаров и ушел из общины.

Готорн был вынужден пойти на службу таможенным чиновником, искал подработки на литературном поприще. Он планировал издать сборник «Старинные легенды», для которого были уже готовы некоторые рассказы и общий вступительный очерк «Таможня». Для этого сборника Готорн решил написать «длинный рассказ» или повесть из жизни Бостона времен колонизации. Так появился роман «Алая буква», который писатель создал менее чем за полгода. После публикации в 1850 году роман стал бестселлером и с тех пор считается одним из краеугольных камней американской литературы. Это был первый из американских романов, вызвавший широкий резонанс в Европе. «Алая буква» – настоящее художественное открытие, роман не о сухих исторических фактах, а о трагических и волнующих человеческих судьбах.

Через год после успешного издания «Алой буквы» Натаниэль Готорн издал роман «Дом с семью шпилями», посвященный истории вековой вражды двух американских семейств, приведшей их к упадку. Это произведение стало вторым по популярности среди литературного наследия Готорна.

Однако Готорн вместе со славой подвергся нападкам. Жители Салема, сохранившие строгие пуританские нравы предков, были настолько разгневаны романом, что Готорну пришлось увезти семью в Беркшир. В дальнейшем он принял должность американского консула в Ливерпуле и жил в Европе, где отношение к его творчеству было намного демократичнее. Готорн посетил также Италию, Шотландию и, вернувшись в Америку, застал самый разгар гражданской войны. Его друг Франклин Пирс был объявлен изменником, и посвященная ему новая книга принесла Готорну множество неприятностей. Последние годы писатель провел в полном уединении.

Произведения Натаниэля Готорна были так успешны, что уже в 1855 году по сюжету одной из его книг была поставлена опера, а в 1908-м снят первый фильм. С тех пор его романы экранизировались многократно, а в голливудской версии «Алой буквы» (1995) снимались такие известные киноактеры, как Деми Мур, Гэри Олдмен и Роберт Дюволл.

Захватывающий сюжет, трогательные истории любви, яркий исторический фон – чтение этих романов доставит вам незабываемое удовольствие.

Алая буква

Примечание редактора

«Алая буква» появилась, когда Натаниэлю Готорну уже исполнилось сорок шесть, а его писательский опыт насчитывал двадцать четыре года. Он родился в Салеме, штат Массачусетс, 4 июля 1804 года, в семье морского капитана. В родном городе он вел скромную и крайне монотонную жизнь, создав лишь несколько художественных произведений, отнюдь не чуждых его мрачному созерцательному темпераменту. Те же цвета и оттенки чудесно отражены в его «Дважды рассказанных историях» и других рассказах времен начала его первого литературного периода. Даже дни, проведенные в колледже Боудин, не смогли пробиться сквозь покров его нелюдимости; но под этим фасадом его будущий талант к обожествлению мужчин и женщин развивался с невообразимой точностью и тонкостью. Для полного эффекта восприятия «Алую букву», говорящую столь много об уникальном искусстве воображения, сколь только можно почерпнуть из его величайшего достижения, следует рассматривать наряду с другими произведениями автора. В год публикации романа он начал работу над «Домом с семью шпилями», более поздним произведением, трагической прозой о пуританской американской общине, такой, какой он ее знал, – лишенной искусства и радости жизни, «жаждущей символов», как охарактеризовал ее Эмерсон. Натаниэль Готорн умер в Плимуте, штат Нью-Хэмпшир, 18 мая 1864 года.

Далее следует список его романов, рассказов и других работ:

«Фэншо», издан анонимно в 1826; «Дважды рассказанные истории», I том, 1837; II том, 1842; «Дедушкино кресло» (История Америки для юных), 1845; «Знаменитые старики» (Дедушкино кресло), 1841; «Дерево свободы: последние слова из дедушкиного кресла», 1842; «Биографические рассказы для детей», 1842; «Мхи старой усадьбы», 1846; «Алая буква», 1850; «Правдивые исторические и биографические рассказы» (Полная история дедушкиного кресла), 1851; «Книга чудес для девочек и мальчиков», 1851; «Снегурочка и другие дважды рассказанные рассказы», 1851; «Блитдейл», 1852; «Жизнь Франклина Пирса», 1852; «Тэнглвудские рассказы» (2-й том «Книги чудес»), 1853; «Ручеек из городского насоса», с примечаниями Тельбы, 1857; «Мраморный фавн или роман Монте Бени» (4-я редакция) (в Англии публиковался под названием «Преображение»), 1860; «Наш старый дом», 1863; «Роман Долливера» (1 часть опубликована в журнале «Этлэнтик Маунсли»), 1864; в 3-х частях, 1876; «Анютины глазки», фрагмент, последняя литературная попытка Готорна, 1864; «Американские записные книжки», 1868; «Английские записные книжки», под редакцией Софии Готорн, 1870; Французские и итальянские записные книжки, 1871; «Септимус Фэлтон, или эликсир жизни» (из журнала «Этлэнтик Маунсли»), 1872; «Тайна доктора Гримшоу» с предисловием и примечаниями Джулиана Готорна, 1882.

«Рассказы Белых Холмов, Легенды Новой Англии, Легенды губернаторского дома», 1877, сборник рассказов, ранее напечатанных в книгах «Дважды рассказанные истории» и «Мхи старой усадьбы», «Зарисовки и исследования», 1883.

Готорн много издавался в журналах, и большинство его рассказов сначала выходили в периодических изданиях, в основном в «Зэ Токен», 1831–1838; «Нью Ингланд Мэгэзин», 1834, 1835; «Кникербокер», 1837–1839; «Демэкретик Ревью», 1838–1846; «Этлэнтик Маунсли», 1860–1872 (сцены из «Романа Долливера», «Септимуса Фэлтона» и отрывки из записных книжек Готорна).

Сочинения: в 24-х томах, 1879; в 12-ти томах, со вступительными очерками Лэтропа, Риверсайд Эдишен, 1883.

Биография и прочее: А. Х. Джапп (под псевдонимом Х. А. Пэйдж) «Мемуары Натаниэля Готорна», 1872; Дж. Т. Филд «Прошлое с авторами», 1873; Дж. П. Латроп «Исследования Готорна», 1876; Генри Джеймс «Английские писатели», 1879; Джулиан Готорн «Натаниэль Готорн и его жена», 1885; Монкур Д. Конвей «Жизнь Натаниэля Готорна», 1891; «Аналитический алфавитный указатель работ Готорна» Е. М. О’Коннор, 1882.

Таможня

Вступительный очерк к роману «Алая буква»

Осмелюсь признаться, что – хоть я и не склонен распространяться о себе и своих делах даже у камина, в компании близких друзей – автобиографический импульс дважды овладевал мною в жизни и я обращался к публике. Впервые это случилось три или четыре года назад, когда я почтил читателя – без причин и без малейшего объяснения, которые могли бы представить себе снисходительный читатель или назойливый автор, – описанием моей жизни в Старой Усадьбе. И теперь – поскольку в прошлый раз я был счастлив обнаружить нескольких слушателей вне моего уединенного обиталища, – я вновь хватаю публику за пуговицу и говорю о своем трехгодичном опыте работы в таможне. Примеру знаменитого «П. П., приходского писца» еще никогда не следовали с такой беззаветностью. Однако истина, как мне кажется, заключается в том, что автор, доверив свои листки порывам ветра, обращается не к тем многим, кто отбросит книгу или никогда не станет ее открывать, но к тем немногим, кто поймет его лучше, чем большинство однокашников или знакомых по зрелой жизни. Некоторые авторы заходят еще дальше, позволяя себе такие глубины личных откровений, которые могли бы быть адресованы лишь только одному, самому близкому разуму и сердцу; так, словно книга, брошенная в огромный мир, наверняка найдет ту разделенную с автором часть его природы и завершит круги его жизни, соединив их воедино. Едва ли пристойно говорить обо всем без остатка, даже когда мы говорим не лично. Однако мысли порой застывают, а дар слова порой отказывает, когда у говорящего нет истинной связи с аудиторией, а потому простительно представлять себе, что речь наша обращена к другу, вежливому и понимающему, пусть даже не близкому. Тогда врожденная сдержанность сдается перед чистым разумом и мы можем болтать об окружающих нас обстоятельствах и даже о себе, храня, меж тем, истинное «Я» сокрытым под вуалью. В этой мере и в этих границах автор, считаю я, может позволить себе автобиографию, не нарушая прав ни читателя, ни своих.

А кроме того, будет видно, что этот очерк о таможне уместен в определенной мере, в той, что всегда признавалась литературой, поскольку он объяснит, как ко мне пришла немалая часть последующих страниц, и послужит доказательством истинности изложенного мною в рассказе.

Это же, к слову – желание поставить себя на надлежащее мне место редактора, и лишь немногим более того, – это, и ничто другое, является истинной причиной, по которой я лично обращаюсь к публике. С целью достижения главной моей цели мне показалось приемлемым добавить несколько дополнительных штрихов для слабого отображения стиля жизни, который ранее не был описан, и несколько персонажей, в числе которых пришлось побывать и автору.

В моем родном городе Салеме, во главе того, что полвека назад, во времена старого Короля Дерби[1]1

Элиас Хаскет Дерби – купец из города Салема, штат Массачусетс. Возможно, являлся первым американским миллионером, а в свое время за богатство заслужил прозвище Король Дерби. (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)

[Закрыть], было процветающей верфью, а теперь превратилось в скопище гниющих деревянных складов почти без признаков всякой торговли, кроме разве что барки или брига, разгружающего кожи где-нибудь посреди ее меланхоличных просторов, или шхуны из Новой Шотландии, избавляющейся чуть ближе от привезенных дров, – в самом начале этой обветшалой верфи, которую часто захлестывает приливом и вдоль которой, у фундаментов и торцов длинного ряда зданий, долгие годы бездеятельности видны по полоске чахлой травы, – здесь, передними окнами обратившись к упомянутому безжизненному виду, а за ним и к другой стороне гавани, стоит величественное просторное кирпичное здание. С верхней точки его крыши ровно три с половиной часа ежедневно то парит, то свисает, повинуясь смене штиля и бриза, флаг республики; но тринадцать полос на нем расположены вертикально, не горизонтально, тем самым показывая, что правительство дяди Сэма расположило здесь свой гражданский, а не военный пост. Фронтон здания украшен портиком с полудюжиной деревянных колонн, поддерживающих балкон, под которым пролет широких гранитных ступеней спускается к улице. Над входом парит огромный образчик Американского орла, с распахнутыми крыльями и щитом на груди, и, если я правильно помню, в каждой лапе он держит пучок острых стрел, перемешанных с молниями. Известный дурной характер этой недоброй птицы навевает мысль о том, что она словно грозит своим хищным взглядом и клювом мирному обществу, заставляя мирных граждан беспокоиться о собственной безопасности, когда они входят в здания, которые птица осеняет своими крыльями. И все же, при всей хитрости этой эмблемы, многие люди и в этот текущий момент ищут приюта под крылом федерального орла, представляя себе, осмелюсь предположить, что перья на его груди даруют им мягкость и уют пуховой подушки. Но и в наилучшем расположении духа орлу не свойственна мягкость, и рано или поздно – чаще рано – орел склонен выбрасывать своих птенцов из гнезда когтистой лапой, ударом клюва или порой с раной от острой своей стрелы.

Площадка вокруг описанного выше здания, которое мы сразу же можем назвать таможней этого порта, обильно покрыта травой, пробившейся между плит, и видно, что в последние дни никто не приминал травы у оной обители разного рода дел. В определенные месяцы года, однако, бывают утренние часы, когда дела здесь движутся более оживленно. И эти случаи могут напоминать старшему поколению горожан о том периоде, до последней войны с Англией, когда Салем и сам был портом, не презираемым, как сейчас, собственными купцами и судовладельцами, которые позволяют его верфям гнить и рассыпаться, в то время как сами рискуют быть поглощенными, незаметно и бесполезно, могучим потоком коммерции в Нью-Йорке и Бостоне. Порой в такие утра, когда три или четыре корабля могут прибыть одновременно, обычно из Африки или Южной Америки – или же готовиться к отплытию в иные места, – бывает слышен звук быстрых шагов, спускающихся и поднимающихся по гранитным ступеням. Здесь вы можете повстречать – даже прежде, чем его собственная жена, – просоленного морями капитана, только что прибывшего в порт и несущего корабельные бумаги в потертом жестяном ящичке, зажатом под мышкой. Здесь вам встретится его наниматель, веселый, грустный, любезный или угрюмый, в зависимости от того, чем завершились его планы на закончившийся вояж – товарами, которые готовы обратиться в золото, или же мертвым грузом, от которого никто не поспешит его избавить. И здесь же мы увидим зародыш будущего насупленного, потрепанного купца с неопрятной бородой – умного юного клерка, который пробует движение на вкус, как волчонок приучается к крови, и который уже рассылает небольшие грузы на кораблях своего хозяина, хотя ему больше пристало бы отправлять игрушечные кораблики путешествовать по мельничному пруду. Еще одной фигурой на этой сцене предстает и готовый к отплытию моряк, стремящийся получить свидетельство о гражданстве, или же недавно прибывший, бледный и дрожащий, в поисках паспорта для пребывания в больнице. Не стоит забывать и капитанов ржавых крошечных шхун, которые привозят топливо из британских провинций, в грубого вида парусиновых куртках и без малейшей восприимчивости к особенностям янки, привозящих товары, совершенно не имеющие значения для нашей умирающей торговли.

Соберите всех упомянутых индивидуумов вместе, как они порой собираются, добавьте несколько других, чтобы разнообразить группу, и на краткий миг таможня покажется вам оживленным местом. Однако куда чаще, поднимаясь по ее ступеням, вы увидите в летние дни у входа или же в более подходящем помещении, если погода сурова и ветрена, ряд почтенных фигур, сидящих в старомодных креслах, откинутых к стене на задних ножках. Очень часто они спят, но время от времени можно услышать, как они беседуют слабыми голосами, больше похожими на храп, с тем отсутствием энергии, который присущ обитателям богаделен и всем тем людям, существование которых зависит от благотворительности, монополизированного рынка, в общем, чего угодно, только не их собственных усилий. Эти престарелые джентльмены, сидящие, подобно Матфею, у входа в таможню, но вряд ли способные подобно ему стать призванными в сонм апостолов, являются чиновниками таможни.

Далее, по левую руку, когда вы зайдете в парадную дверь, находится некая комната, или кабинет, примерно пятнадцати квадратных футов, с высоким потолком и двумя арочными окнами, предлагающими вид на уже упомянутую погибающую верфь, третье же окно выходит на узкую улочку, заканчивающуюся частью Дерби-стрит. Все три дают возможность взглянуть на лавки бакалейщиков, магазины изготовителей клише и торговцев дешевым готовым платьем, судовых поставщиков, у дверей которых обычно можно заметить смеющихся и сплетничающих морских волков вперемешку с сухопутными крысами, неотличимыми от тех, что водятся и в морском порту Ваппинга. Сам кабинет покрыт паутиной поверх тусклой старой краски, пол его посыпан серым песком – данью моде, которая в иных местах давно уже не используется, и по общему беспорядку легко заключить, что вы находитесь в святилище, куда женский пол с присущими ему волшебными предметами в виде метлы и швабры почти никогда не находит доступа. Что же касается обстановки, там есть плита с широким дымоходом, старый сосновый стол с трехногим табуретом рядом, два или три деревянных стула, ветхих и крайне неустойчивых, и – не стоит забывать о библиотеке – несколько полок, на которых разместились пара десятков томов с постановлениями Конгресса и толстый Свод налогового законодательства. С потолка спускается жестяная трубка, средство голосовой связи с иными частями здания. И здесь же каких-либо шесть месяцев назад то мерил шагами комнату из угла в угол, то сидел на высоком табурете, опираясь локтем на стол и проглядывая колонки утренней газеты, тот, кого вы, любезный читатель, могли бы опознать как человека, который пригласил вас в маленький радушный кабинет, где солнечный свет так приятно мерцает сквозь ветви ивы с западной стороны Старой Усадьбы. Но в данный момент, соберись вы искать его там, вы лишь зря расспрашивали бы о таможеннике-демократе. Метла реформ вымела его из кабинета, и более достойный преемник теперь гордится его должностью и получает его жалованье.

Этот древний город Салем – моя родина, хоть я провел вне его немалую часть моего детства и зрелых лет, – обладает или обладал моей привязанностью с силой, которой я никогда не осознавал в те времена, когда действительно обитал здесь. И в самом деле, стоит учесть физический аспект этого места, его неизменно плоский ландшафт, покрытый преимущественно деревянными зданиями, немногие из которых способны претендовать на архитектурную красоту, – это редкость, в которой нет ни колорита, ни оригинальности, лишь смирение; стоит взглянуть на длинные унылые улицы, тянущиеся с утомительной неизменностью по всей длине полуострова, от Висельного холма и Новой Гвинеи с одной стороны и до вида на богадельню с другой, – таковы черты моего родного города, и с тем же успехом можно питать сентиментальную привязанность к разломанной шахматной доске. И все же, хоть счастлив я был лишь в иных местах, я испытываю к Старому Салему чувство, которое, за неимением лучшего слова, позволю назвать привязанностью. Вполне возможно, что этой сентиментальностью я обязан глубоким и старым корням, которыми моя семья держалась за эту землю. Уже почти два с четвертью века прошло с тех пор, как урожденный британец, первый эмигрант с моей фамилией, появился среди дикой природы и леса – в огороженном поселении, которое с тех пор стало городом. Здесь рождались и умирали его потомки, их прах смешивался с местной землей, частично переходя и в ту схожую с ними смертную оболочку, в которой я уже довольно давно хожу по улицам города. Следовательно, отчасти моя привязанность, о которой я говорил, не более чем чувственная симпатия праха к праху. Мало кто из моих соотечественников знает, что это такое, к тому же, поскольку частый прилив свежей крови полезен роду, подобное знание не входит в число желанных.

Но сентиментальность является также и моральным качеством. Фигура первого предка, вошедшего в семейные традиции с туманным и сумрачным величием, присутствовала в моем детском воображении, сколько я себя помню. И до сих пор она преследует меня, вызывает странную тоску по родному прошлому, которую я едва ли испытываю к современному городу. Похоже, сильнейшая тяга к обитанию здесь принадлежит этому мрачному предшественнику, бородатому, одетому в черный плащ и островерхую шляпу, который появился так давно, что шествовал, со своей Библией и мечом, по еще не истоптанной улице к величественному порту и был значимой фигурой, мужем войны и мира. Сам я, чье имя не на слуху и чье лицо мало кому знакомо, обладаю ею в куда меньшей мере. Он был солдатом, законодателем, судьей, он правил местной Церковью, имел все черты пуританина, как добрые, так и злые. Он был рьяным гонителем, о чем свидетельствуют квакеры, поминая его в своих историях в связи с проявленной им крайней жестокостью по отношению к женщине из их секты. Истории о страхе живут дольше любых воспоминаний о его благих делах, которых было не так уж мало. Его сын также унаследовал фанатичный характер и настолько посвятил себя истреблению ведьм, что можно откровенно признать: их кровь запятнала его. Запятнала настолько, что его сухие старые кости на кладбище Чартер-стрит должны до сих пор хранить ее след, если только не рассыпались в пыль, и я не знаю, раскаялись ли мои предшественники, решились ли просить Небо простить их жестокость или же они теперь стонут под бременем последствий по иную сторону бытия. Так или иначе, я, ныне писатель, в качестве их представителя принимаю на себя всю вину и молюсь, чтобы любое заслуженное ими проклятие – насколько я слышал и насколько темно и беспросветно было состояние нашей семьи в течение многих лет, оно действительно могло существовать – отныне и впредь было снято.

Сомнительно, однако, что любой из тех упрямых и хмурых пуритан считал бы достаточной расплатой за свои грехи то, что много лет спустя старый ствол родового древа, покрытый толстым слоем почтенного мха, закончится ветвью такого охламона, как я. Ни одна милая моему сердцу цель не была бы признана ими достойной, любой мой успех – если жизнь мою, помимо домашних дел, когда-либо озарял успех – они посчитали бы безделицей, если не полным позором. «Кто он такой?» – бормочет один серый призрак моего предка другому. «Писака выдуманных книг! Что это за дело всей жизни – чем он может прославить Бога или послужить человечеству его дней и его поколения? О, этот выродок мог с тем же успехом стать уличным скрипачом!» Вот какие комплименты доносятся до меня от моих прадедов через залив Времени, и все же, как бы они на меня ни злились, сильные стороны их натур плотно вплелись в мою.

Глубоко укоренившись стараниями упомянутых ревностных и энергичных мужчин еще в годы младенчества и детства этого города, семья с тех пор и проживала здесь; ни разу, насколько мне известно, ни один ее отпрыск не приносил позора. С другой стороны, редко, или же никогда, спустя первые два поколения, никто не отличился запоминающимися делами и едва ли был замечен обществом. Со временем члены моего рода почти скрылись из виду, как старые дома на местных улочках утопают почти до середины стен в просевшей от времени почве. От отца к сыну более сотни лет все они бороздили моря; седовласый капитан присутствовал в каждом поколении, и, когда он сходил с квартердека[2]2

Квартердек – приподнятая часть верхней палубы в кормовой часта судна.

[Закрыть] в домашнюю гавань, мальчик четырнадцати лет уже занимал наследуемое место перед мачтой, встречая с открытым лицом ветер и соленые брызги, которые хлестали еще его дедов и прадедов. Мальчик с течением времени переходил с носового кубрика в кают-компанию, проводил в ней бурную зрелость и возвращался из путешествий по миру, чтобы состариться, умереть и лечь в родную землю. Такая долгая связь семьи с одной точкой, с местом рождения и погребения, создает родство между человеческим существом и местностью, совершенно не подвластное никаким искушениям судьбы и моральным требованиям окружения. Это не любовь, это инстинкт. Новый житель (тот, кто либо сам приехал из чужой земли, либо же приехали его отец или дед) не имеет права называться салемцем, он не обладает особенностью устрицы – тенденцией, по которой старый колонист, поверх которого нарастает третье поколение, цепляется за ту же точку, к которой крепились его последовательные предки. Не важно, что место это не приносит ему радости, что он устал от старых деревянных домов, от грязи и пыли, от мертвого пейзажа и мертвых чувств, от пронзительного восточного ветра и еще более холодной атмосферы в обществе, – все это, как и иные возможные недостатки, которые можно увидеть или представить, ничто по сравнению с его назначением. Заклятие живет, и мощь его не могла бы стать сильнее, даже будь родная земля истинным раем на земле. Так и в моем случае. Я чувствовал, что судьбой мне назначено всегда жить в Салеме, где сплетение черт внешности и характера, которые все это время были здесь знакомы и даже в детстве были во мне заметны и узнаваемы, поскольку, когда один представитель семьи ложился в могилу, второй занимал его место и шагал по главной улице. И все же именно это доказательство связи, уже нездоровой, пора пресечь. Человеческая природа не может процветать подобно картофелю, если ее сажать и пересаживать поколение за поколением в одну и ту же истощенную почву. Мои дети родились в иных местах и, пока их состояние под моим контролем, пустят корни в более подходящую землю.

На выходе из Старой Усадьбы именно эта странная, меланхоличная, безрадостная привязанность к родному городу побудила меня занять должность в кирпичной твердыне Дяди Сэма, в то время как я мог, и это было бы лучше, отправиться в иное место. Рок тяготел надо мной, и не раз, не два я отправлялся прочь, как мне казалось, навсегда, и все же возвращался, как неразменный пенни, или так, словно Салем был для меня неизбежным центром вселенной. Итак, однажды утром я поднялся по пролету гранитных ступеней, с президентским направлением в кармане, и был представлен собранию джентльменов, которые должны были помочь мне нести мое тяжкое бремя главного чиновника таможни.

Я изрядно сомневался – точнее, я вообще не сомневался – в существовании в Соединенных Штатах должностного лица, в гражданской или военной их линии, которому досталась бы судьба отдавать указания настолько патриархальному собранию ветеранов. Стоило мне взглянуть на них, и я понял, где обитает Старейший Житель. Вплоть до двадцати лет до начала этой эпохи независимая должность коллектора хранила салемскую таможню от водоворота политических перемен, которые зачастую делают подобные должности слишком хрупкими. Солдат – самый выдающийся солдат Новой Англии – крепко стоял на пьедестале своей доблестной службы и, сам находясь в безопасности благодаря мудрой либеральности сменяющихся за время его службы правительств, смог защитить и своих подчиненных во многие часы опасностей и потрясений. Генерал Миллер был радикально консервативен, ничто не могло повлиять на него и смягчить его привязанность к знакомым лицам, и слишком сложно давалось ему решение о смене или замене, даже когда оно могло принести безусловное улучшение. Таким образом, когда я стал во главе своего департамента, я не встретил никого, кроме стариков. Все они были древними морскими капитанами. Большинство из них, побывав в штормах многих морей, упрямо выстояв перед всеми штормами судьбы, наконец отошли в эту тихую гавань, где почти ничто не беспокоило их, помимо периодических ужасов в виде выборов президента, и обрели новый жизненный срок. Ничуть не более крепкие, чем их сородичи того же возраста и здоровья, они, очевидно, обладали неким талисманом, способным удерживать смерть на дальних подступах. Двое или трое из них, как меня уверяли, страдали подагрой и ревматизмом, почти приковавшими их к кровати, и даже не помышляли о том, чтобы появиться в таможне бóльшую часть года. Однако стоило вялой зиме отступить, как они выползали под теплое солнце мая или июня, неторопливо занимались тем, что считали своими обязанностями, и, по указке собственной лени или совести, вновь отправлялись в постели. И я должен признать свою вину в том, что сократил официальное дыхание не одному из этих почтенных слуг республики. Им было позволено, и мною утверждено, отдохнуть от ревностного труда, и вскоре после этого – словно сам принцип жизни их заключался в служении стране, во что я вполне верю, – они покидали не только службу, но и этот бренный мир. Благочестивым утешением мне служило то, что посредством моего вмешательства они получили возможность раскаяться в том зле и коррупции, соблазну которых, к слову, подвластны все чиновники таможни. Ни парадный, ни черный входы таможни не открываются на дорогу в Рай.

Бóльшая часть моих подчиненных относилась к вигам[3]3

Политическая партия США, существовавшая в 1832–1856 годах. Партия возникла как оппозиция демократии Эндрю Джексона.

[Закрыть]. Для их достойного братства назначение нового таможенного досмотрщика – не политика, и пусть он, в моем лице, был искренним демократом, он не принял и не посвятил свой офис никаким политическим службам. Случись все иначе – будь на эту влиятельную должность назначен активный политик и учитывая, как легко было справиться с досмотрщиком вигов, чье слабое здоровье не позволяло лично присутствовать в кабинете, – едва ли кто-то из старой их гвардии все еще дышал бы кабинетным воздухом спустя месяц после того, как по ступеням таможни поднялся бы карающий ангел. Согласно принятому в таких материях кодексу, для политика приведение всех белоголовых к гильотине считалось не чем иным, как прямым его долгом. И совершенно очевидно, старые друзья опасались, что та же участь постигнет их от моей руки. Мне было больно и в то же время забавно наблюдать ужас, с которым приняли мое появление, видеть, как покрытые щетиной щеки, избитые полувеком штормов, становятся пепельно-бледными при виде столь безобидного человека, как я; замечать, как ко мне обращается то один, то другой – и дрожь звучит в голосе, что в давно минувшие дни имел обыкновение хрипло греметь в рупор с силой, способной посрамить самого Борея. Они знали, эти замечательные старики, что, по всем принятым правилам – и, как считали некоторые из них, по причине их собственной бесполезности для дел, – всем им пора уступить место более молодым, более ортодоксальным в политике, более подходящим для службы нашему общему Дяде. Я тоже это знал, но не мог убедить свое сердце повиноваться этому разумному знанию. Внося свой дополнительный вклад в заслуженную мною дискредитацию и отягощая бремя на моей официальной совести, они продолжали в течение моего пребывания в должности медленно таскаться по верфям и ковылять то вверх, то вниз по лестнице таможни. Немалую часть времени они проводили во сне, в своих привычных углах, однако пару раз в течение дня просыпались, чтобы надоедать друг другу стотысячным повторением старых морских историй и заплесневелых анекдотов, которые в их компании давно стали чем-то наподобие пароля и отзыва.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?