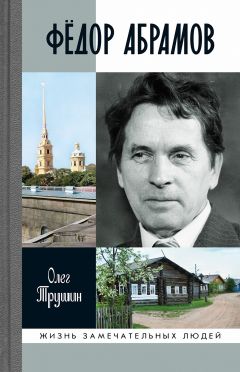

Текст книги "Фёдор Абрамов"

Автор книги: Олег Трушин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Может быть, даже спустя 30 лет после окончания войны под впечатлением пережитого, на исключительных эмоциях и были написаны эти строки, но без правды о тех днях они бы просто не появились. А кому в то время нужна была такая абрамовская правда?

С поля боя раненого бойца Фёдора Абрамова доставили в Ижорский военно-морской госпиталь, который стал первым в его солдатской судьбе. Там он пробыл лишь один день перед «сортировкой». Послевоенное время его не сохранило, и ныне в селе Большие Ижоры высятся лишь жалкие, изломанные остатки стен с «изъеденным» кирпичом, глядя на которые невозможно представить, как выглядело здание в те далёкие военные годы и каким его запомнил попавший сюда Абрамов. Бурьян и полное запустение ныне царят в этом месте, чего не скажешь о том самом «сортировочном» госпитале № 1170. Ныне в его стенах Санкт-Петербургская духовная православная академия. Тогда это был единственный в блокадном Ленинграде госпиталь, куда поступали раненые с Ленинградского фронта, которых уже было невозможно отправить на Большую землю. Он работал не только все 900 дней и ночей блокады, но и после 27 января 1944 года, когда кольцо блокады было прорвано.

Сортировочный госпиталь – как-то уж слишком обыденно, по-казённому скупо названо, но тем не менее всем понятно, что он был своеобразным фильтром, и раненые бойцы в нём не задерживались. Вскоре Абрамова перевели в госпиталь на 19-й линии Васильевского острова, где он и пробыл последующие полтора месяца.

Получал ли Фёдор Абрамов в это время письма из Верколы? Вряд ли. О том, где, на каких рубежах воюют его братья, он не знал, – сведений о получении им в этот период писем от братьев нет. Вероятнее всего, он даже не сообщил матери о своём ранении, и лишь уже вновь находясь в строю, попросил Нину Левкович отправить весточку к нему домой. В набросках к «Белой лошади» (как же много этих черновых записей оставил Абрамов, так и «не вылив» их набело) он напишет: «…выпихнули на фронт с висящей, как плеть, рукой. Чтобы заткнуть дыру…»

Здесь Фёдор Абрамов художественно несколько сгустил краски. На фронт, не долечившись, он, скорее всего, выпросился сам. С 4 по 15 ноября он пробыл в 28-м батальоне выздоравливающих. «…Моё место на фронте…» – вспомним всего лишь одну фразу из пока единственно известного нам фронтового письма Фёдора Абрамова 1941 года, адресованного Нине Левкович. Он не мог больше находиться в госпитале, и как только почувствовал, что может встать в строй, немедленно это сделал.

Справедливости ради отметим, что в эту фронтовую осень Фёдор Абрамов писал письма ещё и Тамаре Головановой, по крайней мере он сам об этом сообщает в своих дневниках, но нам эти письма неизвестны.

Ровно десять дней пробудет Фёдор Абрамов в боевом строю рядовым 1-го ударного батальона 252-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии 55-й армии, удерживая натиск врага у Пулковских высот в районе нынешних Шушар. Тогда, спустя всего лишь несколько часов после марша, батальон сразу же окажется на передовой, где будет готовиться прорыв линии обороны противника, и Фёдор в числе сотен других бойцов окажется на самом её переднем рубеже. «…На днях начнём решающую операцию. Я нахожусь на самом серьёзном участке фронта…» – читаем всё в том же письме, между строк которого сквозит прощание. И в этот раз, как и в сентябре под Петергофом, он попал в число бойцов взвода, которые должны были фактически ценой собственной жизни («пушечное мясо»!), а это было именно так, обеспечить успех важной операции.

Уже потом станет известно, как утром под открытым вражеским огнём на абсолютно чистом месте, выполняя приказ о прорыве охраняемых врагом проволочных ограждений, замерзая, под ледяным ветром, заметаемые пургой, не сделав ни одного выстрела, с противотанковой гранатой в одной руке и ножницами-кусачками в другой, один за другим будут умирать его товарищи, так и не дойдя до цели и не выполнив приказа. И когда наступит его очередь, он, 88-й по счёту (читатель, только вдумайся в это число!), так же как и те, предыдущие, ещё совсем недавно живые его товарищи, под перекрёстным огнём врага поползёт к цели, задыхаясь в снегу, прикрываясь телами погибших, каждую секунду готовый быть прошитым вражеской пулей. И она всё же настигнет его у самых проволочных заграждений. «Тот немец, что возник внезапно передо мной, – будет рассказывать Абрамов племяннику Владимиру, – успел выстрелить, прежде чем его уложила моя граната».

Ранение было очень тяжёлым. Разрывная пуля прошла навылет в верхней части бёдер обеих ног, повредив кости и нервы. Об этом «следе войны» на теле Фёдора Абрамова мне рассказывал Владимир Абрамов, не единожды видевший дядькину наготу в бане. Да и лёгкое прихрамывание, скрываемое походкой вразвалочку, есть следствие того самого ранения.

Успел ли в том бою Абрамов выполнить поставленную взводу задачу – перекусить проволочные заграждения – или нет, неизвестно. По одним сведениям, после ранения он всё же смог доползти до своих, по другим – так и остался у вражеского окопа, потеряв сознание, истекая кровью, заметаемый позёмкой, превращаясь, как и погибшие его товарищи, в сугроб.

Мы не знаем, как работала на том самом поле боя похоронная команда, но когда дело дошло до рядового Фёдора Абрамова, его, как показалось бойцам, бездыханное, замерзающее тело во всеобщей суете после боя едва не упокоили в братской могиле. И лишь поистине случайность, а может быть и нет, спасла его жизнь: из бессознательного состояния вывели горячие капли, упавшие на лицо не то из котелка, не то из кружки стоящего над ним бойца.

Этот факт фронтовой жизни писателя не единожды переписывался биографами писателя, вносившими свои «коррективы», художественно обрабатывался, становился более суровым и драматичным. Не будем по этому поводу спорить, скажем лишь одно: одно то, что Фёдора Абрамова той ноябрьской ночью едва не захоронили в братской могиле, поистине является чудом. А ведь вполне могли! Сколько таких, как он, бойцов, находящихся в бессознательном состоянии, за все годы войны были в боевой суете засыпаны сырой землёй заживо?! Кто ответит на этот вопрос? Кто подсчитает? Да и опоздай похоронная команда на час-другой, он мог бы просто погибнуть от переохлаждения, замёрзнуть. Второй раз, когда казалось, что он должен был обязательно погибнуть, Абрамов выжил. Выжил вопреки всему, вопреки самой смерти, уже над ним «склонившейся».

И тут нужно отдать должное батальонной медицинской службе – уже на следующий после ранения день Фёдор Абрамов вновь окажется на той самой «сортировке» в госпитале № 1170, куда уже попадал чуть более двух месяцев назад, но теперь дела с ранением обстояли гораздо хуже.

О пребывании Фёдора Абрамова в ноябре 1941 года в сортировочном госпитале, а затем госпитале № 2013, развёрнутом в здании областного Ленинградского учительского института на 1-й линии Васильевского острова, нам ничего не известно. Воспоминаний на этот счёт не сохранилось. Да и откуда им взяться в сутолоке блокадных дней, когда уже спустя две недели 2013-й госпиталь был разбомблён и уцелевших раненых бойцов студёным декабрьским вечером спешно развезли по другим госпиталям. Абрамов был доставлен в госпиталь № 1012, что занимал здание исторического факультета университета.

Здесь нельзя обойти стороной воспоминания Валентины Гаповой, филолога. Она училась на курс младше Абрамова, а в годы войны, переживая блокаду, окончила курсы медицинских сестёр. Эти воспоминания, названные «Одна зима», позволяют прочувствовать силу духа солдата Фёдора Абрамова, сумевшего, именно сумевшего, выжить. Именно Гапова разыскала те самые «хроники» – госпитальные учётные карточки бойца Фёдора Абрамова, ныне хранящиеся в архиве военно-медицинских документов Министерства обороны, которые и позволилиой точностью определить хронологию его ранений, даты нахождения в госпиталях до отправки на Большую землю.

«Я сначала его услышала, а потом увидела… – напишет Гапова. – Поздний декабрьский вечер. Госпиталь погружён во мрак и тишину… Раненые ещё не спят… На дежурном посту мигающий огонёк коптилки бросает тени… И вдруг по всему этажу гулко разносится отчаянный крик. Пронизывающие вопли человека, попавшего в беду:

– Ужин! Ужин! Дайте есть! Есть! Есть!

…Зато отчётливо, совсем наяву – на узкой железной койке худой юноша с непокорной густой шевелюрой, смуглым заострившимся лицом и тёмными, лихорадочно блестевшими глазами. Укрытый байковым одеялом до пояса, с распахнутым воротом нательной рубашки, приподнявшись на локте, он умолял, просил, кричал вместе с другим новичком дать поесть. Мне нечего было дать, у меня ничего не было…»

Что, что ещё можно тут добавить?! Как ещё можно обрисовать состояние попавшего в беду человека, уже в который раз находящегося на волоске от смерти и не прекращающего всеми оставшимися силами бороться за жизнь, не павшего духом, не поддавшегося панике. Тяжёлое ранение, приковавшее к кровати, ужасный холод и невыносимое, адское, прожигающее тело чувство голода. Всё тогда в Феде Абрамове смешалось воедино, и лишь неимоверные усилия воли заставляли его терпеть все эти муки.

«…Ночью подошла в палату проверить – жив, дышит, спал, а может быть, тихо лежал. Утром был молчалив и спокоен, полное владение собой. Измерила температуру, помогла умыться – с кружкой холодной воды над тазиком…»

С первых дней его палатным врачом стала М. Лурье. Валентина Гапова писала о ней: «…измождённая пожилая женщина, возможно, такой она казалась от голода, с вечно озябшими сухонькими руками». Мы не знаем даже имени этого доктора, но то, что она сделала для Абрамова, на тот момент было бесценным. И самое главное, она в конечном итоге поверила в его выздоровление и ещё больше вселила эту надежду в него самого. 29 февраля 1980 года в своей юбилейной речи, обращаясь мыслями к тому времени, Фёдор Абрамов скажет: «К стыду своему, не помню ни имени, ни отчества. Она ходила всегда в госпитале с опухшим лицом, отливающим чугунной синевой. И мне даже трудно сказать о возрасте её, сколько лет ей было. Но благодаря ей я остался с двумя ногами… Да она, кроме того, добилась, чтобы мне как тяжело больному вместо пяти клёцок, вместо пяти катышков теста выписали в самые лютые дни блокады восемь катышков теста (по воспоминаниям Валентины Гаповой, это была дополнительная порция супа. – О. Т.). А восемь клёцок – это было очень много…»

Долгое время рана не хотела заживать, мокла, гноилась, и вопрос об ампутации левой ноги всё так же стоял весьма остро. Об ампутации говорила и Лурье. Но не настаивала, отдавая право выбора больному! И в который раз, словно веря в чудо, Абрамов отказался. Отказался вопреки всему, весьма оправданным предостережениям врача, своему собственному тяжёлому состоянию и всей той обстановке, в которой он оказался. Должно было просто случиться чудо, и он в это свято верил.

А как ужасны были и эти холодные перевязочные, и застиранные, давно потерявшие белый цвет бинты, и ощущение боли. «Он был к ней очень чувствителен, хотя не стонал, не кричал, не надоедал жалобами, постепенно таял, и только мрачно горели глаза… Когда приходилось снимать присохшие бинты, его мальчишеское лицо темнело, становилось страдальческим, а сам он весь напрягался… – И это снова слова Гаповой. – Однажды, стараясь сократить его мучительное ожидание боли, я рванула влипший бинт – пошла кровь, он весь дёрнулся. Страшно вспоминать – застонал, корил меня, подпустил к себе только врача…» Казалось, что к постоянному ощущению боли за эти последние месяцы Абрамов должен был уже вполне привыкнуть: слишком много её свалилось на его юношеские неокрепшие плечи.

Блокадные дни осени и зимы первого военного года явственно выделяются из всех девятисот дней, выпавших на долю осаждённого города. Остановлен транспорт, отключено электричество, отсутствие отопления, замёрзли водопровод и канализация. Трупы умерших на улицах и в квартирах. И самое страшное – нет хлеба. Вернее, он был, но к январю его норма выдачи дошла до мизерного предела – 125 граммов в сутки для неработающих. Столько же было «отмерено» и раненым в госпитале. Холод. Лежал «в рукавицах, в солдатской шапке-ушанке, а сверху был завален ещё двумя матрацами…» – вспомнит Абрамов о блокаде в своём прощальном слове, стоя у гроба Ольги Берггольц. Подняться с госпитальной койки в таких условиях было настоящим мужеством. И он нашёл в себе силы это сделать.

17 февраля 1942 года Абрамов под артиллерийским обстрелом города был вывезен по ледяной Дороге жизни, проложенной по Ладожскому озеру на Большую землю. Для блокадников эта опасная дорога стала единственным спасением. Таковой она стала и для Абрамова. Он мог умереть не только от страшной раны, но и просто от голода в прозябшем и измождённом войной блокадном Ленинграде, как умерли сотни, тысячи таких же, как и он, бойцов, не одолевших смерти, и были похоронены в братской могиле. Но его ангел-хранитель вновь был с ним.

Его «проводы» из госпиталя трогательно описала всё та же Валентина Гапова: «…в холодном пустом вестибюле он стоит на костылях, в шинели, опираясь на одну ногу, левая полусогнута, висит закутанная, лицо почти угрюмое от напряжения… Повиснув на костылях, развёл в обе стороны свои небольшие ладони: “У меня голые руки, Валя, я еду без варежек”. Несу шерстяные малинового цвета варежки… Надел… На левой варежке во всю ладонь дыра! В уголках его сжатых губ – горечь и скорбь… Откуда только у него брались силы стоять на одной ноге с тяжёлой, незажившей раной под северным сквозняком?..»

Почти два месяца, долечиваясь, проведёт Абрамов в вологодских эвакуационных госпиталях Харовского, Вожеги и Сокола, прежде чем окажется на берегах своей родной Пинеги. И этот короткий отпуск по ранению, всего-то чуть больше трёх месяцев, проведённых в Карпогорах и родной Верколе, не окажется для него праздником: то, что он увидит там, ляжет тяжёлым грузом на его душу и сердце и останется с ним на всю жизнь. Абрамов словно «вывернет» войну наизнанку, увидав её «закулисье», тот «деревенский бабский фронт», где неимоверным трудом и горькими слезами от летящих похоронок ковалась будущая Победа. «Много видел я в то лето людского горя и страданий. Но ещё больше – мужества, выносливости и русской душевной щедрости…» – упомянет он в очерке «Сюжет и жизнь». Всё это увиденное впоследствии станет основой замысла его первых двух романов «Братья и сёстры» и «Две зимы и три лета».

И в ту весну 1942 года Абрамов не сразу приедет в родной веркольский дом, где теперь предстояло жить жене старшего брата Анне с дочерью Галей, и его первым пристанищем на родной земле вновь станет карпогорская квартира брата Василия. Именно этот адрес «с. Карпогоры, д. 26», а не деревню Верколу он будет указывать во всех своих послужных анкетах.

Из писем Ульяны (переписка между ними наладилась в месяцы нахождения в вологодских госпиталях) он знал, что тяжелобольная Степанида Павловна находится при ней. И, приехав на родину, первым делом Фёдор спешил к матери. Эту встречу в апреле 1942 года он трогательно опишет в рассказе «Наводнение»: «…Гремя костылями, поднимаюсь по лестнице, отворяю дверь. Где мама, где Уля? В комнате тихо. Прохожу в чулан. Там в маленькой комнатушке на деревянной кроватке, на которой я спал, ещё учась в средней школе, лежит седая, высохшая старушка. Один глаз у неё закрыт, поверх одеяла сухая, жилистая рука. Она судорожно сжимается. Знакомая рука. Мама…

– Мама! – падаю я со слезами на колени. – Что с тобой?

Ведь полтора года назад, когда я приезжал на каникулы, это была здоровая, полная, румяная старуха без единого седого волоса.

– Мама, да говори же! – прошу я.

Из её рта вырвались какие-то нечленораздельные звуки, а из открытого глаза по лицу поползла слеза».

То, что тяжело заболевшая Степанида Павловна была перевезена из веркольского дома в Карпогоры, в квартиру среднего сына Василия, скорее всего, было продиктовано весьма серьёзными обстоятельствами, связанными с уходом за ней. Анна, супруга старшего сына Михаила, имея на руках малолетнюю дочку Галю, целыми днями, а то и ночами, работала в колхозе, в то время как Ульяна, будучи учителем в школе, могла всё же больше времени посвятить свекрови.

О том, что его мать находится на иждивении брата Василия (в сущности, его жены Ульяны), Абрамов не скрывал и указывал в своих документах. Так, в автобиографии от 18 марта 1943 года в сведенияхиках он пишет: «Мать Абрамова Степанида Павловна (60 лет) проживает в с. Карпогоры на иждивении брата Василия». Василий в это время находился на фронте в частях, дислоцировавшихся под Орлом, демобилизуется лишь 20 августа 1943 года вследствие тяжёлого ранения.

За мать, за себя Абрамов будет благодарить Ульяну всю свою жизнь. Уже спустя много лет в письме к дочери Ульяны – Ольге, в замужестве Устименко, он трогательно напишет: «Вся наша абрамовская семья, и прежде всего я, в великом (курсив мой. – О. Т.) долгу перед твоей матерью. Она, по-моему, за последние годы, как все мы, немножко потускнела, а когда-то это был живой костёр человечности. И то, что она сделала, например, по отношению к своей свекрови, то есть моей матери, не поддаётся никакому описанию. Это могла сделать только она…»

По возвращении в Карпогоры, не теряя впустую дней, Абрамов уже 20 апреля устраивается в свою родную Карпогорскую школу преподавателем литературы в десятый класс, где будет значиться таковым до 1 июля 1942 года. Учебный год подходил к концу, и поступление на работу в школу, скорее всего, было продиктовано не столько потребностью попробовать себя в учительстве, а больше тем, чтобы хоть что-то заработать для семьи брата Василия, где теперь жила его мать.

По всей видимости, возвратившись на Пинегу первый раз, Абрамов заглянул в Верколу лишь в начале июля, пробыв там чуть меньше месяца, помогая в колхозной страде на уже начавшихся сенокосах. Но и в это трудное время, словно вспомнив свою первую университетскую филологическую практику, вновь принимается за сбор частушек. В нём снова просыпается пытливый студент-искатель, исследователь. Как и прежде, он старательно записывает всё услышанное, но только теперь все эти частушки волей-неволей «с оглядкой» на войну.

Абрамов уедет из Верколы, из Карпогор в конце июля 1942 года с явной мыслью, что будет отправлен на фронт. Ну и пусть, что ещё давала знать о себе рана, а хромота на левую ногу стала уже родной. «Берут же на фронт и не с такими ранениями», – думал он, отправляясь на медицинскую комиссию Архангельского округа. Но врачи решили иначе. 27 июля 1942 года его зачисляют в часть № 9125, 29-й отряд 33-го запасного стрелкового полка, находящегося в Архангельске, где он в должности заместителя политрука пробудет до 1 февраля следующего года. И здесь, на службе в запасном полку, он вновь ощутит на себе войну. 24 августа Абрамов будет свидетелем сильнейшего массированного авиационного налёта бомбардировщиков люфтваффе на Архангельск, когда будут сброшены десятки бомб и деревянный город будет пылать в безудержном огне.

И именно в это время Абрамов принимает для себя не простое решение – посвятить свою жизнь армии и стать красным командиром. Чем было продиктовано это решение, нам неизвестно. Возможно, здесь сыграл пример брата Василия, который к середине 1942 года был уже «средним командиром» в чине лейтенанта.

И тем не менее Абрамов по-прежнему рвался на фронт. Он не скрывал этого и явно тяготился своей «тыловой» припиской. Ещё служа в запасном полку, он прямо жаловался на этот счёт брату Василию, на что тот весьма предостерегающе отвечал:

«…Федюша, напрасно только спешишь туда. Ведь ты уже там был, два раза целовался, и основательно. Запомни, друг, третий поцелуй может быть роковым, что для меня будет ударом, который навряд ли я переживу…

04.01.1943 года».

Чуть позже, уже служа в контрразведке, 8 февраля 1944 года в письме, отправленном в Карпогоры на имя Ивана Фофанова, Абрамов с горечью посетует: «…одно плохо – не представляется никакой возможности вырваться на фронт. Два года в тылу можно считать потерянными для меня во всех отношениях. Я не вырос ни духовно, ни физически…»

И, может быть, решение стать курсантом пулемётного училища, а ведь Фёдор Абрамов к этому времени уже не горел желанием военной карьеры, было продиктовано лишь желанием всё-таки «прорваться» на фронт. Ведь с чином «младшего командира» эта задача явно упрощалась.

Недолго проучился Абрамов в Архангельском пулемётном училище, которое находилось в городе Цигломень вблизи Архангельска. Получив лычку старшего сержанта и приняв должность помощника командира взвода, он уже с первых дней учёбы был на отличном счету. Об этом говорят его характеристики, затребованные несколько позже инспекцией по кадровому составу Смерша.

«Комсомольская характеристика на комсомольца т. Абрамова Ф. А.

Абрамов Ф. А. за время пребывания в комсомольской организации 19 р. 5 б-на [батальона] Архангельского пулемётного училища проявил себя как лучший комсомолец, хорошо успевающий по боевой и политической подготовке, хорош[ий] общественник и товарищ. Пользовавшийся авторитетом среди курсантов и командиров.

От[ветственный] секр[етарь] комсомольского бюро батальона

л-т А. Яровенко. 18.IV. 43».

Можно считать этот текст стандартным, шаблонным, если бы не знать натуры самого Фёдора Абрамова и того, что характеристика давалась не куда-нибудь, а в особый отдел НКВД.

Уже 15 апреля 1943 года для Фёдора Абрамова закончилась одна война и началась другая, требующая не только смелости и отваги, но и усердия, смекалки и знаний, умения хранить тайну. И эта война была не менее опасной, чем та, окопная, а может быть, и больше того. Она была жестокой и хитрой, непредсказуемой, не терпящей и доли ошибки. Это было то поле боя, о котором молчали долгие годы, да и ныне ещё многое находится под грифом «Совершенно секретно».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?