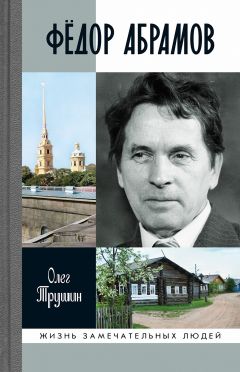

Текст книги "Фёдор Абрамов"

Автор книги: Олег Трушин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Часть 3. На пути к «Братьям и сёстрам»: 1946–1951

«Я возвращаюсь на филфак…»

Послевоенное возвращение Фёдора Абрамова в Ленинград было особенным. Какие чувства владели им в этот момент? Радость? Желание поскорее войти в студенческую аудиторию? Необходимость заглушить мысли о войне? Или, может быть, сострадание и боль за погибших однокурсников? Наверное, всё тогда слилось воедино. Абрамову предстояло жить уже в другом городе, «лицо и душу» которого опалила война.

Не имея пристанища, Абрамов останавливается на квартире своего фронтового друга Мики Кагана, который по-прежнему, как и до войны, жил на улице Чайковского (через некоторое время Абрамов всё же переселится в студенческое общежитие на 7-ю линию Васильевского острова).

Для Фёдора Абрамова возобновление занятий в университете было сродни новому поступлению: его родного филфаковского курса набора 1938 года, как и той восьмой группы, в которой он учился, уже не было, и ему предстояло влиться в новый студенческий коллектив, обрести там единомышленников, друзей.

По совету Кагана, тогда уже аспиранта кафедры истории искусств, Фёдор Абрамов восстанавливается в университете и, потеряв один год, приступает к учёбе на третьем курсе искусствоведческого отделения, имевшегося тогда на историческом факультете.

Наверное, не стоит думать о том, что Фёдор Абрамов принял это решение неосознанно и что оно было вызвано некоторой неопределённостью в выборе факультета или лишь благодаря заманчивым доводам своего друга в пользу поступления именно на искусствоведение. Отнюдь нет. Но и списывать со счетов период поиска, который вполне мог иметь место, также не стоит. Вернувшийся в мирную жизнь Абрамов, безусловно, вновь начал задумываться о профессии. И литература, к которой он питал страсть в ранней юности, да и в военные годы, делая первые «пробы пера», многое записывая в дневники, по всей видимости, как ни странно это звучит, не была для него в данный момент центром притяжения. Возможно, искусствоведческий факультет показался ему предоставляющим более широкий кругозор, к чему Абрамов стремился всегда и что он почувствовал на примере своего друга, уже работавшего над диссертационной темой.

Так или иначе, но перевод на другой факультет требовал «добрать» экзамены по тем предметам, которых не было на филологическом, а это за два с половиной года обучения! Истосковавшись по университетской скамье, а это было, по всей видимости, именно так, Фёдор Абрамов всего лишь за два месяца, под занавес первого семестра, досдал всё необходимое и вскоре уже был полноправным студентом искусствоведческого отделения.

Поступая на исторический факультет, Абрамов не знал, что именно в этот короткий срок обучения, который продлится всего лишь чуть больше месяца, он обретёт верного и преданного друга на всю оставшуюся жизнь, друга, который не только будет с ним в минуты радости и печали, но и станет «крёстным отцом» его «Братьев и сестёр».

Фёдор Мельников был одногодком Абрамова и всего лишь на месяц старше его. Как его тёзка, он прошёл дорогами войны, был тяжело ранен и, демобилизовавшись, вернулся в родной университет. Наделённый от природы более сдержанным, ровным характером, Мельников не просто понимал своего друга, его подчас ершистую, кипучую натуру, но и был в некоторой степени противовесом, по выражению самого Абрамова, в его «дурацком психозе».

Обучение Фёдора Абрамова на искусствоведческом отделении оказалось недолгим, и в начале следующего семестра он вновь вернулся на филфак. «Я возвращаюсь на филфак», – вспоминал впоследствии Каган признание Абрамова. Любовь к слову перетянула, взяла своё. И в этой беззаветной любви Абрамов признался прежде всего себе лично.

Вернувшись на филфак, он словно вновь обрёл себя, влившись в ту стихию слова, к которой рвалась душа. Он учился так, словно и не было тех, вырванных войной лет. Он как-то очень быстро набрал силу, выдерживая напряжённый студенческий ритм: много времени просиживал в университетской библиотеке, брал книги у сокурсников, много конспектировал. Написанные им аннотации на ряд произведений, включая «Поднятую целину» Михаила Шолохова и «Разгром» Александра Фадеева, больше напоминают добротные научные исследования. Доклады Фёдора Абрамова на студенческих конференциях походили на отличные дипломные работы, вызывавшие одобрительные отзывы преподавателей. Его всё заметнее отличали кругозор, жажда познать неизведанное, собственная точка зрения, порой в корне отличавшаяся от мнения преподавателя, умение доказать своё видение той или иной проблемы. И всё же, пройдя суровую школу войны, он по-мальчишески не переставал удивляться новым открытиям, и его впечатлительная натура ещё острее стала воспринимать знания. За отличные показатели в учёбе и активное участие в общественной жизни университета уже во втором семестре третьего курса Абрамов становится Сталинским стипендиатом. На курсе таковых было немного, и среди них Абрамов был первым – по всем предметам «отлично».

На четвёртом курсе ещё полнее проявилась исследовательская жилка Фёдора Абрамова как будущего учёного-филолога. Он словно перерос своих сокурсников, став на планку выше, и его недюжинные навыки исследователя стали проявляться всё ярче и ярче. Его доклад о наиболее знаковых произведениях литературы под названием «Советская русская проза за 1946 год» на научной конференции «Наука, литература и искусство в новой Сталинской пятилетке», состоявшейся в стенах университета в апреле 1947 года, вызвал изумление не только у студенческой аудитории, но и восторженное одобрение преподавательского состава, и даже был отмечен в отделе критики ленинградской «Звезды» как весьма содержательный.

Это был весьма смелый доклад, чтобы решиться его написать и с ним выступить, нужно было иметь не только своё видение литературного процесса того времени, но и прежде всего смелый характер, ведь можно было угодить под каток «проработчиков» и оказаться исключённым из университета.

В выступлении под абрамовский прицел попал целый пласт литературы о войне – первые произведения о суровом времени, события которого были ещё свежи в памяти, лишь едва прикрыты менее чем двумя послевоенными годами. «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, «Дни и ночи» Константина Симонова, «Марья» Григория Медынского, «Люди с чистой совестью» Петра Вершигоры, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого… Произведения, которые ныне составляют классику отечественной литературы, были тогда «разложены» Фёдором Абрамовым до мелочей, до всех плюсов и минусов, в присущей ему манере ревнивого изыскателя в слове и в правдивости подачи материала.

По окончании конференции университетская многотиражка «Ленинградский университет», живо откликнувшись в своём апрельском номере на студенческое мероприятие статьёй «Обсуждаем произведения советских писателей», отметила, что студент Фёдор Абрамов «…дал в своём докладе глубокий и обстоятельный анализ важнейших литературных произведений 1946 года».

В сентябре 1947 года Абрамов приступает к обучению на пятом курсе филфака. Впереди ещё один год учёбы и сдача государственных экзаменов с защитой диплома.

Тему предстоящей дипломной работы Фёдор Абрамов определил ещё в конце четвёртого курса: «“Поднятая целина” Михаила Шолохова» – именно так будет записано в выписке-приложении к диплому № 035112 от 1 июля 1948 года34. И выбор тема, скорее всего, не был случайным. Конечно, сам Абрамов не оставил каких-либо комментариев на сей счёт, но тема крестьянской жизни, быта людей, работающих на земле, их взаимоотношений, культуры, формировавшейся веками, и именно так, как это раскрыл Шолохов, не могла не волновать Абрамова. Творчество Шолохова влекло Абрамова ещё со школьной скамьи, и в этом нетрудно убедиться, полистав его тетради по литературе за старшие классы. Выбор данной темы для Абрамова был не только уважением к силе и чистоте шолоховского слова, но и результатом незримой, идущей из глубины абрамовской сущности связи с миром русской деревни.

Скорее всего, благодаря мощи литературного языка Михаила Шолохова Фёдор Абрамов ещё острее и тоньше чувствовал крестьянский мир, филигранно выраженный в художественном слове, и, может быть, усаживаясь за написание дипломной работы, он образно и достаточно ярко сопоставлял шолоховский Гремячий Лог из «Поднятой целины» и свою Верколу. Шолоховские и абрамовские родные места были уже одним целым, единым воплощением мира, в котором они оба выросли. Скорее всего, именно поэтому Фёдор Абрамов будет всю свою жизнь следовать шолоховской теме, и о шолоховском «золотом ключике» в прозе Абрамова в этой книге будет сказано ещё не единожды.

Аспирант

В 1948 году Фёдор Абрамов с успехом оканчивает университет. Его диплом филолога-русиста (литературоведа) всего лишь с двумя четвёрками – по первой части политической экономии и старославянскому языку – давал право беспрепятственного поступления в аспирантуру без сдачи вступительных экзаменов. В какой-то момент, вопреки прежнему порыву поехать после окончания университета в деревню «преподавать детишкам в школе русский язык», он всё же решается связать свою жизнь с наукой.

Нельзя сказать, что Фёдор Абрамов с огромным желанием стремился остаться в Ленинграде. Главным фактором в принятии решения об аспирантуре была материальная сторона дела. По крайней мере этого не утаивал и сам Абрамов. 6 июня 1978 года, выступая в Ленинградском доме журналиста[5]5

Тогда эта запись так и не вышла в эфир ленинградского радио, а спустя многие годы плёнка с выступлением писателя была обнаружена в архиве радиостудии и стенографирована Н. Ажгихиной, аспиранткой факультета журналистики МГУ. Копия стенограммы была передана автором в музей писателя в Верколе.

[Закрыть], он откровенно признался, что его привлекла карьера литератора. «…Путь мой в писательстве был нелёгким, надо было кормить семьи братьев: один брат погиб, другой брат – колхозник, надо учить его детей. И ещё платить налоги старшего брата – брата, который был мне отцом. Да-да, после войны в деревне было очень тяжело! Вы знаете постановление ЦК о нарушении материальной заинтересованности. А практически что это означало? В течение многих лет колхозникам не платили или платили считаные гроши. Короче, бремя старшего брата легло на мои плечи… пришлось искать пути реального добывания денег. Я пошёл в аспирантуру. Был спокойный расчёт: бог знает, будет ли из меня писатель, ведь я уже не мальчик, мне двадцать восемь, когда окончил университет, а тут – быстрая отдача. Так я стал аспирантом: в 1951 году защитил диссертацию, и много лет все мои основные деньги уходили в деревню – на старшего брата… чтобы учить его детей, чтобы учить сестру и тащить семью погибшего брата…»

Ответственность за близких ему людей, когда-либо поддержавших его в трудную минуту, в данном случае речь идёт о старшем брате Михаиле, была у Фёдора Абрамова просто феноменальной. Казалось, что он мог отдать последнее, по сути так и было, лишь бы как-то смягчить жизнь бедно живущей семьи Михаила и едва сводящей концы с концами семьи погибшего на фронте Николая. Это было даже не обязательство в прямом смысле этого слова, а стиль его жизни с глубоким понятием братской чести и взаимовыручки, которая всегда была присуща их семье. Поистине, он жил так всегда и иначе не мог.

Уже после смерти Фёдора Абрамова о щедрости его души будут вспоминать многие, кто его знал и кто был свидетелем его доброго отношения к людям. Будучи уже известным писателем, он не раз откликался на письма попавших в беду абсолютно незнакомых ему людей и безвозмездно высылал нужную денежную сумму. И конечно же, получатели абрамовских «подарков» отвечали письмами благодарности. Их в архиве писателя достаточно много. И эта абрамовская отзывчивость словно бы диссонировала с суровой внешностью, подчас хмурым и угрюмым лицом, не располагающим к близкому общению, с его сложным тяжёлым характером, который, как мне думается, порой крепко мешал ему жить.

В том, что научная деятельность, на которую он решился летом 1948 года, всё же не стала для него любимым делом, Фёдор Абрамов открыто признается в мае 1951 года, ещё задолго до защиты кандидатской диссертации, в письме близкому знакомому Леониду Резникову в Минск:

«…Поймите: наступающий год – решающий в моей жизни. Либо я войду в литературу, либо я буду болтаться в чуждой для меня сфере ещё много лет. В предстоящем году мне необходимо во что бы то ни стало что-то написать и опубликовать».

И в этом же письме – тревожные сомнения: «…Предположим, что моё бумагомарание ничего не даст, что на этом пути, как это ни грустно, ожидает меня полнейший провал. Само собой, тогда придётся переключиться на науку…»

После небольшого отступления вернёмся к трём аспирантским годам Фёдора Абрамова, пусть и к короткому, но весьма непростому периоду его жизни. В первую очередь это было время поиска самого себя, утверждения гражданской позиции. Именно в эти годы Абрамов, по выражению Дмитрия Лихачёва, не успев «разобраться в делах государственной идеологии», втянул себя в борьбу со «смотрящими» на Запад «космополитами». В этот момент в нём заговорил тот самый бескомпромиссный Абрамов-критик, Абрамов-коммунист (с первого года обучения в аспирантуре на партийном собрании он был выбран парторгом курса). По выражению его близкого друга Александра Рубашкина, студента филфаковского отделения журналистики, ярый и упористый Абрамов был «категоричным максималистом». Его бескомпромиссность и проявилась в той самой пресловутой борьбе с «космополитизмом», смерчем накрывшей с осени 1948 года всю страну и достигшей апогея в 1949-м.

Теория космополитизма была очень удобна для всякого рода проработок, поиска инакомыслия, идущего вразрез с линией партии. И поэтому космополитизм, прославлявший стирание границ и культур, объединение мира в одно единое государственное пространство, рассматривался как враждебная буржуазная идеология, чуждая советскому обществу. К тому же его понятие, менявшееся на протяжении многих веков от Сократа до Иммануила Канта, давало «проработчикам» поистине непаханое поле вариантов обвинений в отношении тех, кто якобы отрицал или недооценивал роль советской культуры в мировой цивилизации. Недаром почти сразу эта борьба против низкопоклонства перед Западом приобрела явно антисемитский характер: еврей – значит, космополит.

Для публичной травли космополитов в учреждениях были созданы «суды чести», по сути, явившиеся верхом цинизма по отношению к видным деятелям культуры, так как именно они первыми главным образом попали под удар. Существуют неоспоримые свидетельства, что создание «судов чести» было инициировано при непосредственном участии самого Сталина. Именно «суды чести» должны были взять на себя контроль над интеллектуальной жизнью страны.

В марте 1948 года в одной из центральных газет ЦК ВКП(б) «Культура и жизнь» была напечатана статья под заголовком «Против буржуазного либерализма в литературоведении», явно определяющая основные направления в борьбе с инакомыслием в филологии. В частности, в ней указывалось, что «…с некоторых пор в изданиях Академии наук СССР, Московского и Ленинградского университетов начали появляться статьи, в которых превозносятся заслуги представителей буржуазной науки о литературе…», и весьма с нелестной стороны фигурировала персона профессора Ленинградского университета, академика словесности Виктора Максимовича Жирмунского. Эта публикация стала своего рода затравкой к последующим, целенаправленным действиям в борьбе с «буржуазным либерализмом в литературе» и в советской культуре в целом. И отклики на данную статью в вузовских малотиражках по всей стране не заставили себя долго ждать. Отреагировал и Ленинградский университет, поместив в газете «Ленинградский университет» № 13 осуждающую статью, пролившую свет на космополитическую идеологию, существовавшую в недрах университета. На курсах начались осуждающие университетских профессоров-«космополитов» собрания, проводимые под присмотром «суда чести».

Входил ли Фёдор Абрамов в число «проработчиков», мы не знаем, но отказаться от выступлений, да и вообще от участия в таких судах ему, коммунисту, парторгу группы, было просто невозможно. Что конкретно заставило Абрамова принять позицию обличителя? Боязнь самому оказаться в числе сочувствующих «профессорам-космополитам» или же, что гораздо хуже, вообще подвергнуться такой же опале? А может быть, он действительно верил в необходимость таких «проработок», в связи с чем и не искал альтернативы? Смею предположить – второе.

Всё же здесь есть одно «но». Фёдор Абрамов был убеждённым партийцем, но, несмотря на это, не исключено, что его участие в этой кампании было в большей степени наигранным и обусловленным существующими обстоятельствами, нежели страстным рвением осудить «профессоров-космополитов», которые ему же и преподавали. Двойственность натуры Абрамова, человека со вторым дном, уже тогда признавали многие, на фоне чего его действия и поступки порой оценивались не иначе как артистическая выходка с перевоплощением, что со стороны выглядело весьма убедительно и сомнений не вызывало. И за этим «артистизмом» скрывался человек, который, разделяя идеологию партии, уже тогда хорошо знал цену и сценарий всей системы «проработок», сопряжённый с унижением личности. Как умный, принципиальный человек с сильным характером в глубине души он явно ненавидел всё происходящее в стенах университета. Ему ли, бывшему сотруднику контрразведки, видевшему, как под давлением системы ломались человеческие судьбы, на себе познавшему тяжесть подозрений и унижение, не понимать, что «проработчикам» нужна лишь самая малость, чтобы причислить его к ближайшему окружению «профессоров-космополитов». И возможность «утопить» Абрамова была для «проработчиков» делом техники, не согласись против Гуковского, Жирмунского, Эйхенбаума…

Первым научным руководителем Фёдора Абрамова стал кандидат филологических наук, доцент Евгений Иванович Наумов, который прекрасно знал способности своего аспиранта. Но в какой-то момент, а случилось это очень скоро и в достаточно демонстративной форме, Абрамов уходит от Наумова к… профессору Григорию Александровичу Гуковскому, блистательному филологу, на лекциях которого воистину пропадало ощущение времени.

С чем был связан такой выбор Фёдора Александровича? Простой расчёт на успешную защиту диссертации? Безусловно, Абрамов отлично понимал степень участия научного руководителя в написании столь необходимой для него диссертационной работы. Да и быть аспирантом заведующего кафедрой – само по себе означало половину успеха. Но переход Абрамова к Гуковскому произошёл в 1948-м, когда над Григорием Александровичем сгущались тучи «разоблачителей», а быть аспирантом учёного-космополита было, увы, просто небезопасно. К тому же дни профессора Гуковского фактически уже были сочтены. Весной 1949 года он будет публично «бит», выгнан с кафедры, а затем и из университета, а спустя год погибнет в застенках Лубянки якобы от сердечного приступа, что, конечно, маловероятно. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв, хорошо знавший Гуковского, напишет о нём в своих воспоминаниях: «…Гуковский после “проработки”, проходившей в его отсутствие (он был в отпуске), был арестован и расстрелян (по официальной версии, “скончался”)». Лихачёв, сам попавший под «проработку», знал, о чём писал!

Новым научным руководителем аспиранта Фёдора Абрамова станет профессор Лев Абрамович Плоткин, личность весьма путаная и неординарная.

5 апреля в актовом зале Ленинградского университета состоялось открытое заседание учёного совета филологического факультета по делу профессоров-космополитов-евреев Гуковского, Эйхенбаума, Азадовского, Жирмунского и ряда других светил из числа преподавательского состава. На заседании был и Абрамов. Какова была его речь, можно прочитать в стенограмме, опубликованной в газете «Ленинградский университет» через день после всего случившегося. Она сохранилась.

Дмитрий Терентьевич Хренков, филолог, журналист, со слов тех, кто присутствовал на том самом заседании учёного совета, вспоминал: «Товарищи, учившиеся вместе с Фёдором в университете, рассказывали, с какой яростью громил он “космополитов”. Я не слышал этих речей. Но когда стало известно, что Абрамов весьма резко “напал” на Григория Александровича Гуковского, я счёл необходимым сказать ему, что он неправильно выбрал объект для атаки…»35

Вместе с Гуковским с кафедры были изгнаны его многие ассистенты и аспиранты. Такая же участь вполне могла ожидать и Абрамова, не окажись он в числе «разоблачителей».

Итогом «борьбы с космополитизмом» на филологическом факультете университета стала весьма объёмная статья «В борьбе за чистоту марксистско-ленинского литературоведения», опубликованная в июльском номере журнала «Звезда» за 1949 год, авторами которой значились Н. С. Лебедев, секретарь партбюро филфака, и… Ф. А. Абрамов. Эта статья в «защиту передовой русской общественной мысли и литературы» от «идеологии буржуазного космополитизма и формализма», как сказано в ней самой, по сути, являлась отголоском университетской осуждающей «коллективки», опубликованной ещё в апреле в университетской газете с очень похожим названием – «Против космополитизма и формализма в литературоведении», авторство которой также приписывают Фёдору Александровичу. Впоследствии по известным причинам свою причастность к написанию этих статей Абрамов отвергал. Впрочем, никто из его близкого окружения по этому поводу не спорил, просто знали.

Думаю, что не следует больше останавливаться на этом эпизоде, случившемся в жизни Абрамова, так как негоже «препарировать» страдания человека. Об участии в эпопее «проработок», а по сути гонений на выдающихся профессоров-евреев Абрамов искренне сожалел и, вероятнее всего, всю жизнь испытывал душевные муки, помня об этой весьма нелицеприятной стороне биографии, в первую очередь для себя самого.

Итак, темой научной работы Фёдор Абрамов вновь выбрал «Поднятую целину» Михаила Шолохова. И в этом нет случайности. Абрамов «болел» Шолоховым. Казалось, что за годы своей учёбы на филфаке он пробороздил эту тему вдоль и поперёк. Сюжет, построение, композиция романа, стиль написания, язык, его целостность, стержень идеи – коллективизм… А что ещё могло привлечь Абрамова в «Поднятой целине»? Или же в выборе темы сыграл роль всё тот же абрамовский прагматизм? Защититься на том, что уже отлично знал, сэкономив на этом время?

Не секрет, что Фёдор Абрамов, ставя на первый план шолоховский «Тихий Дон», «Поднятую целину» оценивал не высоко. «…“Поднятая целина”, при всём моём уважении к Михаилу Шолохову, произведение очень неровное. Есть главы блестящие – смерть матери Островного, например. Но есть главы, которые граничат почти с провалом», – отметит Абрамов в своём выступлении в Ленинградском доме журналиста в июне 1978 года. И всё же – «Поднятая целина».

В августе 1949-го в университетском «Вестнике» была опубликована одна из больших статей Фёдора Абрамова, которая называлась «О “Поднятой целине” Михаила Шолохова», весьма упрочившая положение молодого учёного-филолога. Публикация представляла собой серьёзное исследование о композиционном построении романа, о его реализме, обосновании роли коллектива в построении социалистического общества и была радушно принята на кафедре советской литературы, организованной месяц спустя, во главе которой встал доцент, кандидат филологических наук Александр Григорьевич Дементьев. Обсуждение статьи весьма достойно прошло не только на кафедре, но и на аспирантских семинарах. Окрылил ли Абрамова такой успех? Ведь это был действительно успех! Конечно, он всё понимал. Понимал и то, что попал в самое яблочко партийной идеологии, хотя его самого в романе интересовало несколько иное.

Так, «засматриваясь» на шолоховскую прозу, раскрывая её для самого себя изнутри, Абрамов в свои аспирантские годы вновь всерьёз думает заняться литературным трудом. Для него литературное творчество не мираж, а выношенный в помыслах сомнений и мук смысл жизни. Его душа тянется к слову. Он пишет ещё по-прежнему робко, словно ступая по острой гальке босыми ногами, чувствуя своё несовершенство, но уже крепко держа в сердце сокровенную мысль о творчестве. Так, веркольским летом 1948 года Абрамов напишет свой первый рассказ, озаглавив его «Николай Николаевич», который так и не будет опубликован. Спустя время он подарит эту рукопись своему другу Фёдору Мельникову, в архиве которого она пролежит не одно десятилетие, а уже после кончины писателя будет обретена вновь.

Так, конец 1940-х ознаменовался для Фёдора Абрамова не столько работой над диссертацией, сколько поиском темы, сюжетной линии предстоящего литературного произведения, за которое долго не решался засесть. Он теребил своё прошлое, перебирал в памяти знаковые события, детство, отрочество, войну и уже мирную послевоенную жизнь. Он возвращался к пережитому, перечитывая свои дневники, вёл записи, взяв в привычку носить с собой если не блокнот, то сложенные пополам чистые листы. Записывал много, разное, но всё больше «сюжеты» из своей жизни. В какой-то момент у него уже начал складываться не то роман, не то повесть, и даже было придумано название – «Роман о современнике», основой должны были стать события, свидетелем которых был сам Абрамов.

Осенью 1948 года Фёдор Абрамов встретился с Людмилой Крутиковой, впоследствии ставшей его женой. Была ли их встреча предначертана судьбой? Наверное, да. И пусть не всё гладко будет в их последующей жизни – а у кого в семье бывает всё как по маслу? – теперь уже трудно сказать, какой была бы судьба Абрамова без Людмилы и что бы было с его творческим наследием, если бы не её неустанное подвижничество. Оба одного года рождения, но к своим двадцати восьми годам прошедшие суровую школу жизни: он – войну, тяжёлые ранения, нелёгкое возвращение к мирной жизни, она – оккупацию, притеснения, смерть сына и много чего, не вписывающегося в рамки здравого понимания. Даже после обретения друг друга жизнь вполне могла их развести. Но всё же они, словно цепляясь друг за друга, искали внутренней поддержки, понимания, искренности и опоры, надеялись на лучшее. Они поступили на филфак университета в один год, но сблизились лишь осенью 1948-го, словно для этой судьбоносной встречи и нужны были все пройденные ими испытания.

В книге «В поисках истины: Воспоминания и размышления о прожитой жизни», написанной Людмилой Крутиковой-Абрамовой на излёте жизни, она так скажет об Абрамове и о том счастливом времени: «Мы вместе посещали общие лекции и семинары, обсуждали услышанное и прочитанное, гуляли по городу. Он часто бывал у меня в общежитии на 7-й линии Васильевского острова. Я даже угощала его обедом и ужином… Постепенно наши дружеские отношения переросли в более глубокие чувства, и мы решили связать наши судьбы».

В начале 1949 года они стали жить вместе.

Их первым семейным кровом стала комната Людмилы в том самом университетском общежитии на 7-й линии. Конечно, быт был неустроенным. Фёдор не стал сдавать своей комнаты в университетском общежитии филфака на Малой Охте, улица Стахановцев, 17, и жил как бы на два дома.

К моменту встречи с Фёдором Абрамовым Людмила Крутикова была замужем за Борисом Васиным. Брак, заключённый в марте 1941 года, стал к этому времени не только формальным, но и тягостным, да и взаимных обязательств давно не существовало. Была ли у них вообще семейная жизнь? Васин давно уехал жить в Кишинёв, судьба супруги его не интересовала. Людмиле, впрочем, он тоже был безразличен. Годы войны, суровое послевоенное время сделали их другими, изменив не только характеры, но и взгляды на жизнь. Забыв обо всём, что было, они зажили каждый сам по себе. Их брак был расторгнут не сразу, вернее, не с первой попытки – таковы были тогдашние законы, ратующие за сохранение семьи. Абрамов старался не обращать внимания на это «неудобство» в их отношениях, не настаивал на каких-либо кардинальных мерах и вообще не затрагивал этой темы, прекрасно понимая, что разговорами тут не поможешь.

1949 год, изменивший течение жизни Фёдора Абрамова, положил начало семейным отношениям, но к своему завершению едва их не разрушил. Тогда, в марте, объединяя свои судьбы, ни Фёдор, ни Людмила ещё и не догадывались, какие громовые раскаты разразятся над их головами уже осенью. От неустроенности, накопившихся бытовых проблем, разрешить которые было тогда невозможно, Людмила уехала в Минск. К тому же неожиданно возникли сложности, связанные с защитой уже подготовленной диссертации. Такое, к сожалению, случается у многих молодых пар и в нынешнее время. Останься она в Ленинграде, то, вероятнее всего, под их ещё хрупкими взаимоотношениями была бы подведена черта. Но мало-помалу их семью излечило время.

Причина, по которой у Крутиковой возникли сложности с защитой диссертации, была весьма банальной – пребывание в оккупации. Конечно, она была нисколько не виновата в том, что, вырвавшись из Ленинграда в июле 1941-го, вскоре оказалась в самом пекле войны, испытав на себе весь ужас вражеского режима.

Обвинения в нахождении в оккупации, прозвучавшие на факультете, на кафедре, могли обернуться для Крутиковой чем угодно, не исключая крайностей, – ей грозило следствие с формулировкой «до выяснения обстоятельств». Проблемы нарастали как снежный ком: зарублена защита, увольнение из института иностранных языков, «проработки» со стороны ещё вчерашних коллег по кафедре… Все попытки разрешить сложившуюся ситуацию положительного результата не дали. И на фоне происходящего абсурда, подлинного мракобесия – охлаждение отношений с Абрамовым. Нет, «…он проявлял сочувствие, но дал понять, что наши дальнейшие взаимоотношения бесперспективны», признается Крутикова в своей уже упомянутой книге-исповеди. Да, тогда между ними произошло что-то такое, что дало повод так думать и не забылось спустя многие годы-десятилетия. Вряд ли главной причиной тому могло стать бытовое неустройство. Оба бывали в ситуациях и похуже и временное отсутствие комфорта вполне могли пережить.

А вот для Абрамова это был просчитанный до мелочей шаг – манипуляция восприятием, сокрытие своих внутренних убеждений от внешнего взгляда. Этой игрой он, бывший контрразведчик, владел в совершенстве. Вот какую, весьма точную характеристику дал Абрамову писатель и издатель Юрий Михайлович Оклянский в своей книге «Дом на угоре»: «Но если он, случалось, ёрничал, суесловил, разыгрывал роли, то потому только, что на самом деле очень серьёзно относился к жизни, без крайности не лез в воду, не зная броду, а в достижении цели не пренебрегал также и хитростью». И тогда, полезь он на рожон в защиту Людмилы (не будем забывать, какие силы тогда правили бал на филфаке и в университете в целом), несдобровать бы и ему. Абрамов это хорошо понимал. Его действия в отношении «проработок» Крутиковой были сродни его борьбе с «профессорами-космополитами» и, в частности, с профессором Гуковским. Но Людмила приняла их тогда за чистую монету.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?