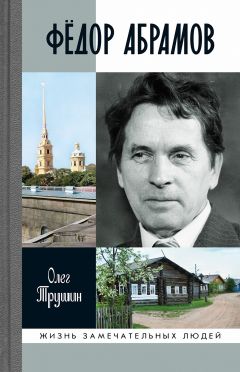

Текст книги "Фёдор Абрамов"

Автор книги: Олег Трушин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Одолевали ли Фёдора Абрамова душевные муки? Щемило ли душу осознание пусть и наигранного, но весьма неприятного его поступка? Думается, что да. Уж больно скоро он сдался, ещё до вынужденного переезда Крутиковой в Минск, почувствовав намерение Людмилы расстаться. И этот шаг Абрамова был не чем иным, как покаянием, и, что весьма ценно, очень своевременным. Он был не в силах скрыть своих чувств к ней. И эта иллюзия немоты, непричастности к трагедии любимого человека, конечно же, его тяготила и требовала немедленного очищения, оправдания, ссылки на что-либо, даже на «ложь во имя добра».

22 января 1950 года Людмила Крутикова переехала в Минск. Она устроилась работать старшим преподавателем кафедры русской литературы филфака Белорусского университета. С этого времени жизнь Фёдора Абрамова будет фактически разорвана на три части: Ленинград – Минск – Веркола. Но Ленинград держал его крепко. Помимо подготовки диссертации, к которой он, по собственному признанию, потерял интерес и работал «лишь по обязанности», по-прежнему занимался переводами, которые давали хоть небольшие, но деньги. И в это непростое для себя время Абрамов приступил к роману «Братья и сёстры». В письме от 28 января 1950 года он сообщал Людмиле Крутиковой в Минск, что, пригласив к себе в гости Фёдора Мельникова, читал ему сценки из романа и что «всё – замысел, сюжет, характеры, эпизоды – ему очень понравилось… В общем, он считает меня чуть ли не сложившимся писателем. Требует бросить аспирантуру и писать, писать. Разумеется, я не принимаю всерьёз его восторженный бред, но обращение к летним забавам меня выбросило из учебной колеи… Я снова погрузился в мир своих образов и не знаю, как из них вылезти». Но работа над диссертацией вновь взяла верх, и свои творческие изыски Абрамову вновь пришлось отложить.

Напрашивается вопрос: понимал ли Абрамов, что его «въедливость» в шолоховскую тему взрастит ещё и другие плоды, кроме научной степени, к которой он шёл все эти годы? Наверное, больше, чем понимал! Известно, что любое творчество не рождается на пустом месте. Для воплощения замыслов в жизнь нужно не только стремление творца, но и основа, незримая составляющая всего процесса, что рождает не только идею произведения, но и её вызревание. И это неуёмное желание Абрамова овладеть писательским искусством было подобно вулканической лаве, зревшей в глубине недр, а в назначенный час вырвавшейся бурным потоком наружу, сметая на своём пути любые преграды. Абрамов воспитал себя шолоховским словом, ставшим благодатной почвой для формирования самобытного абрамовского дара.

Поэтому в обращении будущего автора «Пряслиных» к изучению именно шолоховских произведений подозреваешь подспудные мотивы, может быть, тогда ещё не вполне осознанные и самим диссертантом, тем более что интерес к создателю «Тихого Дона» и «Поднятой целины» не оказался преходящим…

Отъезд Людмилы Крутиковой позволил Фёдору Абрамову на некоторое время ощутить внутреннюю свободу, к чему он в общем-то стремился всегда. А на этом этапе это было особенно ценным. И он этого не скрывал. «Я рад, что ты “снова… в Минске”. По крайней мере, при делах и мне не мешаешь… Мечты о романе не выходят из головы. Атмосфера его засосала меня», – напишет он ей в письме 10 мая 1950 года. И тем не менее они друг друга не потеряли, как могло бы с лёгкостью случиться в подобной ситуации. Звонки и письма Людмиле, выезды в Минск, пусть и не столь частые, стали отныне частью его жизни. Последующие два года были не только временем испытания их чувств, но и глубоким переосмыслением всего, что накопилось в их душах. Абрамов не был ханжой и прекрасно понимал свою натуру, все плюсы и минусы своего характера, в котором минусов, как у любого творческого человека, бывает порой значительно больше. Он осознавал и свою несносность, порой невыносимость, ругая себя за несдержанность, осознавая, что тем самым может оттолкнуть любимого человека. И словно в оправдание писал Людмиле в Минск 7 июня 1951 года: «Незачем представлять нашу жизнь райскими кущами. Не надейся на моё чудесное превращение. Смотри на жизнь трезво». Эти строки письма, по сути, звучали как приговор тем слагаемым условиям их будущей совместной жизни, которые Абрамов уже предвидел. Возможно, в этих строках были заложены сомнения Абрамова в целесообразности семейной жизни, которая может помешать творчеству. Понимайте, как хотите. Но это была правда Абрамова. И Крутикова приняла её.

Фёдор Абрамов, мучивший себя мыслями о несовершенстве, постоянно выискивавший изъян не только в себе самом, но и в отношениях с любящим его человеком, не прекращал искать подтверждения искренности и достоверности их чувств. В действительности это была борьба с самим собой за свободу, в первую очередь творческую, которой Абрамов явно дорожил и отсутствия которой допустить не мог. Он хорошо понимал, что семейная жизнь с её обязанностями и ответственностью и как следствие тому – ограничениями во многом, прежде всего в писательском труде, может стать для него невыносимой. Он верил в себя, в свои силы и очень боялся оступиться, не реализовав себя в том, что он ставил уже на первый план – литературное творчество. И столь долгое «прощупывание» отношений с Крутиковой, затянувшееся более чем на два года, было, по всей видимости, со стороны Абрамова шагом намеренным.

С 1950 годом наступило новое десятилетие XX века. Для Фёдора Абрамова оно будет непростым, круто замешенным, отчасти даже жестоким и трагичным, разрушительным в оценках действительности, переосмысления ценностей и в то же время ярким, наполненным глубокими переменами в жизни. В начале этого десятилетия его имя прогремит во весь голос со страниц «Нового мира» жёсткой, реалистичной критикой, а к концу 1950-х оно займёт прочное место в русской, мировой литературе.

Предчувствуя, что занятие литературным трудом «перетягивает», в первый год нового десятилетия Фёдор Абрамов метался, словно загнанный, между кандидатской, которую нужно было доводить до ума, ведь за ней стабильность, статус и деньги, и воплощением в жизнь замысла своего романа, не работать над которым он уже не мог. Написание диссертации стало больше походить на марафон, в котором надо как можно скорее прийти к финишу. Подолгу просиживая в читальных залах библиотек, обкладываясь книгами, он словно подгонял себя, чтобы быстрее избавиться от назойливой рутины. Но работа над диссертацией давала радость от общения с книгами, испытываемую им всю жизнь. Книги словно ограждали его от шумного, клокочущего на все лады мира. Погружаясь в мир книжных героев, Абрамов обретал нравственный маяк и черпал силы, подпитывающие его творчество.

Он по-прежнему был активен в общественных делах, был на виду и в фаворе у университетского руководства, да и в кругах повыше. О нём во всеуслышание говорили в кулуарах и в кабинетах влиятельных членов Ленинградского обкома, в первую очередь в связи с ленинградским делом о космополитах, где он был «в передовиках». Его партийная карьера могла бы сложиться достаточно рано и успешно, не помешай этому его прямолинейность и… почти детская наивность, которая, как ни странно, тяготила его всю жизнь.

Являясь членом партийного бюро факультета, Фёдор Абрамов был по-прежнему безапелляционен и суров, с хмурым видом продвигал линию партии, отторгая от себя товарищей. Его чрезмерная замкнутость, подпудренная твёрдым и сложным характером, настораживала, рождая порой явную ненависть. Никто и не помышлял заглянуть в потаённые глубины его души. Человеколюбие, внутренняя чистота, ранимость, восприятие мира глазами тонкого художника спустя время водопадом чувств прольются на страницах «Братьев и сестёр», «Пелагеи», «Альки» и других творений, что станет открытием для тех, кто не знал иного Фёдора Абрамова.

2 июня в Белорусском университете успешно прошла защита кандидатской диссертации Людмилы Крутиковой. Разговаривая с ней по телефону, Фёдор Абрамов в поздравлениях был сдержан, сетовал на то, что ещё рано радоваться и что защиту должна утвердить Москва, где заседала Высшая аттестационная комиссия. Эта «нейтральность» по отношению к близкому человеку в столь важный момент была явно чрезмерной и не могла быть воспринята Людмилой должным образом, вследствие чего возникла новая размолвка.

В середине июля после возвращения в Ленинград из Минска, куда Фёдор Абрамов ездил всего лишь на два дня, он отправляет Людмиле Крутиковой письмо, вновь переполненное сомнениями в совместном будущем. Но уже в следующем, новом письме от 19 июля 1950 года, словно испугавшись возможной потери, отгоняя мрачные мысли, напишет: «Наше решение с тобой порвать переписку мне сейчас представляется, по меньшей мере, наивным».

Фёдор Абрамов постоянно прощупывает чувства человека, явно в нём заинтересованного, пытается не просто разобраться в искренности чувств, но и отгородить себя некой стеной, чтобы не делать «первых» шагов в улучшении. Абрамов снова и снова заводит разговор о зыбкости их союза, провоцируя Людмилу Крутикову на глубокие по эмоциональному раскладу ответные письма.

«Федя, дорогой!

…Моё состояние, настроение, чувства нельзя просто передать, для этого нужно быть гениальным художником. Увы, я не могу. Меня мучает многое, терзает больше всего то, что ты отказался от меня, от большой настоящей любви, от чудесной сказки, – напишет она Абрамову 27 июля 1950 года. – Я люблю тебя… Любимый мой, если мы не встретимся, очень прошу тебя – достань пьесу Э. Ростана “Сирано де Бержерак” и храни её как память обо мне. О нашей любви. Живи, как он, “с солнцем в крови”, борись своим словом и делом, как он, с подлостью, клеветой. Предрассудками и глупостью. Я верю в тебя. И ты когда-нибудь поймёшь свою ошибку…»

Это во весь голос кричащее о чувствах письмо Людмилы Абрамов получит уже на хуторе Дорищи Новгородской области, куда он будет зазван другом Мельниковым и где будут созданы первые черновые главы романа «Братья и сёстры».

От хутора Дорищи в Окуловском районе Новгородской области ныне не осталось и следа. И если бы не пребывание в нём летом 1950 года Абрамова, то вряд ли кто-нибудь, да и вообще о нём когда-либо вспомнил. Тогда там было всего семь дворов, стоявших в окружении леса, рядом озеро, по соседству рабочий посёлок Дерняки в нескольких верстах до железнодорожной станции с забавным названием Боровёнка… Абрамову понравились здешние места, чем-то отдалённо напоминавшие родное Пинежье: пожни, густые леса, необозримый простор которых также терялся за горизонтом. Может быть, не хватало лишь высокого угора да широкой вьющейся ленты реки. Но это с лихвой компенсировалось тишиной и умиротворённостью. С собой Абрамов привёз сюжетные наброски своего «первенца» – романа, названия которому ещё не было, и записные книжки.

На хуторе остановились в доме Трофима Уткина, который предоставил гостям совсем недавно поставленную избу. По воспоминаниям Мельникова, от такого подарка Абрамов был в восторге, радовался, как ребёнок! Он умел радоваться так искренне, с душевной простотой, «нараспах»! Долго ходил, осматривался, потирал ладонями струганые, пропитанные смолой брёвна, вдыхая горьковато-пряный смоляной дух. Присаживаясь на дощатые приступки, облокачивался спиной о дверной косяк и о чём-то думал, думал, словно выпадая во времени. В Дорищах Абрамову хорошо работалось. И он был этим счастлив.

Фёдор Мельников в очерке «Откуда пошли “Братья и сёстры”» вспоминал:

«За рабочий стол Фёдор садился очень рано, с рассветом, и работал до самого вечера с перерывами на завтрак и обед. Питались мы вместе, за одним столом. Готовила для нас добрая и хлебосольная хозяйка дома Ольга Семёновна… Нас же, помню, хорошо кормили – своё парное молоко, своя картошка, домашние вкусные хлебы…

После завтрака с топлёным молоком из русской печи, с варёными яйцами из самовара Федя шёл за свой “станок”, как он называл рабочий стол, а я принимался за своё обычное дело. После обеда он читал то, что им было написано за рабочий день. Читал он только мне и просил об этом никому не говорить. Читал он чётко, с расстановкой, проверяя активность своего слушателя и зрителя…

Мы были оба увлечены этим удивительным процессом рождения живых литературных героев. В нашей беседе, размышлениях, продолжая развивать характеры людей, их отношения, связи, сюжетные линии, Фёдор своим темпераментом и напором буквально втягивал меня в самую гущу творческого “варева” и не отпускал до тех пор, пока сам себя не исчерпает до дна…

И, наверное, было бы совсем однобоко и упрощённо видеть в тамошних чтениях и беседах одну только радость, сплошное удовлетворение. Нет! Было очень много и огорчений. Часто возникали споры. Особенно было трудно, когда у Фёдора наступали кризисные часы – время сомнений, а то и полного неверия в свои способности. Такие трудные периоды назывались нами в шутку “падучей”. Нелегко расставалась с ним “падучая”. Требовалось время, определённые совместные наши усилия, нужный заряд энергии и уверенности для дальнейшей писательской работы.

Когда работа у него застопоривалась, он решительно её оставлял и уходил из дома. В дальние прогулки, которые он так любил, он звал и меня. А поскольку вокруг Дорищей было много всякой ягоды и грибов, мы брали лукошки и уходили на природу…

Когда были написаны первые главы, Фёдор, советуясь со мной, неуверенно, потом твёрдо дал название “Великая страда”. Затем появились другие – “Невидимая сила”, “Бабы, старики, дети”…

Живя в Дорищах, мы с Федей часто ходили в рабочий посёлок Дерняки. Бывало, по дороге мы с увлечением занимались придумыванием названия роману. Почти все они были отвергнуты, кроме трёх, которые тоже не выдержали испытания временем: “Семья Пряслиных”, “Мои земляки”, “Наши братья”. Дольше всех за романом закрепилось название “Большая страда”…»36

Вернувшись 19 августа в Ленинград, Фёдор Абрамов поймёт, насколько благотворно для его творческого настроя, вдохновения было это «сидение» в Дорищах. Именно там в полный накал заработала в нём та самая кузница мыслей, давшая возможность сложить воедино желание писать и уже накопленный творческий потенциал задуманного. И он искренне сожалел, что в городе дела с романом не спорятся. Об этом он с грустью сообщал в письме Мельникову, оставшемуся с семьёй на хуторе:

«…Ни дел, ни работы. Прошло уже десять дней, как я уехал от тебя, а воз и поныне там: не написал ни одной страницы. Сейчас, как никогда, я постиг истину: куй железо, пока горячо… Всё больше убеждаюсь, что для работы творческой нужен покой, по крайней мере отдельная комната. А у меня этого нет, а это тоже мешает».

Черновики первых глав романа «Братья и сёстры» образца 1950 года действительно удивительные. Создаётся впечатление, что Абрамов писал так, как думал, как изливалась мысль, без какой-либо доработки. Оттого-то и пестрят эти ранние рукописи колоссальным количеством пометок, вставок, добавлений, подчёркиваний, оборотными заполнениями листа. Когда и при каких обстоятельствах делались эти пометки, сказать трудно. Вероятнее всего, тексты дополнялись и правились уже в Ленинграде, в ту самую пору тягостных мыслей о судьбе начатого произведения.

К этому времени в личной жизни Фёдора Абрамова и Людмилы Крутиковой наметилось некоторое спокойствие. Возможно, причиной этому была определённая сдержанность, возникшая вследствие понимания того, в какой ситуации они оказались: он в Ленинграде, она в Минске, у каждого свои заботы, но в них жили любовь и доверие друг к другу. Фёдор был по-прежнему скуп на признания и всё больше, с присущим ему реализмом, размышлял: «О своих чувствах я уже писал. Я теперь не знаю, будешь ли ты счастлива, что встретилась со мною. Через год я кончаю, и где буду работать, неизвестно. А жить в разлуке – тяжело и долго невозможно. И всё же не стоит, пожалуй, об этом говорить сейчас. Ведь в этом году ничего нельзя изменить» (29 августа 1950 года).

А вот Людмила по-прежнему своих чувств не скрывала. «Я люблю тебя такого, как ты есть, и люблю не на час и не на день, а на всю жизнь», – откровенно писала она ему 2 сентября, успокаивая и низвергая его душившие сомнения о их семейном благополучии.

И, будто бы насквозь видя его литературную даровитость, отметая его мысли по поводу несостоятельности затеи, настойчиво повторяла: «Феденька, хороший мой, поверь мне – и пиши, пиши роман. У тебя большие способности, и ты настоящий писатель. А кое-какие навыки придут в процессе работы».

Конечно, до того момента, пока Фёдор Абрамов обретёт своё перо, станет автором знаменитой тетралогии «Братья и сёстры», пройдёт ещё немало времени. Но тогда этой поддержкой, уже зная неспокойный, мечущийся, неровный и в чём-то нерешительный характер, Людмила фактически спасла в нём писателя, посеяв в его сердце надежду в добрый исход начатого, и в дальнейшем, связав с ним свою судьбу, сохранила его писательский талант. Много, очень много сомнений претерпел тогда Абрамов: тягостных, сверлящих, нудных, не дающих забыться, направить мысль в другое русло. «О романе перестал думать… Какой уж там художник, если у меня такой суконный, казённый язык?» – с тревогой и явным желанием услышать обратное напишет он в Минск 27 сентября. И чуть позже, в письме от 12 октября, с обязательством закончить диссертацию, жертвуя тем самым работой над романом, напишет Крутиковой: «Пока диссертация не написана, нельзя отдаваться этому соблазну».

В свою очередь, профессор Плоткин при встречах крепко подгонял Абрамова с диссертацией, настаивая закончить её уже к весне 1951 года. Да он и сам понимал, что чистовой вариант надо подготовить к окончанию аспирантуры. Так надо! Так должно было быть!

Деваться было некуда, но работа всё одно шла туго, не спорилась, буксовала. К тому же обременявшая общественная нагрузка, от которой Абрамов никогда не увиливал, отнимала кучу времени. И в последнее время, как на грех, этих дел только прибавилось: частые заседания кафедры и ещё чаще – партийного бюро, подготовка к обязательным выступлениям. Он стал реже заглядывать в гости к Мельникову. Последний раз они виделись в начале сентября по возвращении «второго» Фёдора с семьёй из Дорищ. Абрамов, засидевшись тогда в гостях за полночь, много расспрашивал, вспоминал и высказывал мысли, что следующим летом обязательно поедет вместе с другом на полюбившийся хутор.

Фёдор Абрамов верно предполагал, что наступающий 1951 год будет решающим не только в его научной биографии, но и в семейной жизни. Но если с защитой кандидатской было более или менее понятно, там всё зависело исключительно от соблюдения сроков, то вот в разрешении вопроса устройства семьи по-прежнему присутствовала абрамовская нерешительность, по всей видимости, мучившая его. Уж чересчур серьёзно подходил он к запуску этого этапа в своей жизни. Может быть, в своём слишком уж реалистичном мировоззрении он ещё пытался оттянуть время. Но собственные чувства к Людмиле и её отношение к нему заставляли по-особому смотреть на все «неудобства» предстоящей семейной жизни. Пустота после её отъезда воспринималась Фёдором уже иначе: она давила, корябала, заставляя всё чаще и чаще усаживаться за чистый лист бумаги, чтобы написать очередное письмо в Минск. Он уже хорошо понимал значимость того, что между ними происходило.

12 января 1951 года Людмила Крутикова приехала навестить Фёдора Абрамова в Ленинграде. Так уж произошло, что у коренной петербурженки, родившейся и выросшей в городе на Неве, теперь не было никого из близких. Но она не чувствовала себя здесь гостем: были друзья, знакомые и прежде всего здесь жил тот, ради кого она сюда ехала. Абрамов был рад её приезду и в назначенный час встречал её на перроне Московского вокзала.

«Замечаешь ли ты, что с каждым разом становится всё труднее обживаться после разлуки?» – напишет он ей первый уже на второй день после её отъезда в Минск. А на следующий день, чтобы положить конец этим разлукам, пойдёт в Пушкинский Дом к Алексею Сергеевичу Бушмину, только что назначенному на директорскую должность, и будет просить за Людмилу об устройстве на работу. Но получит отказ. И вновь камнем преткновения станет её «оккупационное» прошлое. «…Словом, твоё прошлое, столь неприятное для меня во всех отношениях, является помехой и здесь. Бушмин даже высказал мне порицание, что я, человек, работавший в партийных органах, ходатайствую за лицо, бывшее на оккупированной территории… Всё для тебя неутешительно, но ты не горюй», – с явной болью в душе, словно утешая вместе с ней и самого себя, напишет Абрамов.

Впрочем, стоит отметить, что отношение Фёдора Абрамова к столь неприятному эпизоду в биографии Людмилы Крутиковой было весьма неоднозначным. Конечно, он понимал, что могла сделать девушка, фактически отправленная в эвакуациюй войны и по случайному стечению обстоятельств оказавшаяся в оккупации. С другой же стороны, Абрамов, хвативший сполна фронтового лиха, в своём сознании не мог принять того факта, что можно было жить и работать «под фашистами». И эта дилемма, на которую он постоянно наталкивался, пытаясь, по крайней мере для самого себя, оправдать «поступок» Людмилы, сдерживала ту ясность, которую он искал, по сути, как «нелепое» оправдание. Для него, человека с безупречным фронтовым прошлым, было очень тяжело осознавать и уж тем более смириться с сим «неблагонадёжным» фактом в биографии Людмилы, не единожды становившимся камнем преткновения в его судьбе.

Так, в начале 1950-х годов, ещё до его нашумевшей статьи «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» в «Новом мире», Фёдору Абрамову было предложено возглавить отдел культуры в Ленинградском обкоме. Это была весьма солидная должность, которая могла ему, едва перешагнувшему тридцатилетний рубеж, сыграть весомую роль в будущей партийной карьере. Но всё разом разрушилось, как только в верхах узнали о его весьма близкой «причастности» к лицу, находившемуся длительное время на оккупированной территории.

Припомнили Абрамову эту «неблагонадёжную» связь и во время его яростных «чихвосток», проходивших в университете, и в обкоме после выхода в свет статьи о «людях колхозной деревни», что дала такую волну резонанса в верхах, о чём не мог предположить даже сам автор.

До того момента, как Людмила Крутикова напишет заявление с просьбой об увольнении с должности преподавателя филфака Белорусского университета, а случится это 19 июня 1951 года, в её жизни с Абрамовым, опять по инициативе Фёдора, вновь возникнет вереница сомнений в их семейном счастье. Это будет период волнующей их обоих переписки, наполненной содрогающими душу эмоциями, за которыми явно слышатся тоскливые стоны душ, загнанных в круговерть проблем, казавшихся тогда неразрешимыми. И даже его апрельский приезд в Минск почти на целый месяц лишь на короткое время разрядит ту атмосферу тревоги за их будущее, но так до конца и не избавит от неё. В его последующих письмах, как и прежде, будет выражено беспокойство о сочинительстве, которое, возможно, будет оставлено в результате совместной жизни, чего ему совсем не хотелось.

Из майских писем 1951 года Абрамова Крутиковой: «Я предчувствую, что это надолго лишит меня возможности марать бумагу по своей прихоти». И в другом письме, словно желая продлить холостяцкую жизнь, явно намекнёт Людмиле в свойственной ему манере, что «он не против твоей работы в Минске ещё в течение года. Может быть, это самое разумное. Но я также и за твой приезд».

Ленинград – Минск. Это расстояние, пусть и не такое большое, которое они не могли сократить эти последние два года, висело над ними дамокловым мечом. Не единожды они писали друг другу о том, что в случае необходимости каждый готов на переезд друг к другу. Нужно было кому-то сделать первый шаг. Абрамов не мог – мешала аспирантура, а может быть, делал очередную выдержанную паузу.

У Людмилы было не всё спокойно в университете, и ей, теперь уже с учёной степенью, было гораздо проще покинуть город, так и не ставший для неё родным. Но переезд в Ленинград по-прежнему не сулил ей радужных перспектив в работе. И всё же она на него решилась, поставив превыше всего свои чувства к Абрамову.

А что Абрамов?! «Да, я люблю тебя, люблю только одну тебя», – признаётся он Людмиле в письме от 7 июня. И уже в более позднем письме, от 22 июня, уже явно приняв её решение вернуться в Ленинград, будет строить совместные планы: «Ты приезжаешь 3–5-го, может быть, недельку я ещё позанимаюсь, и поедем на север дней на 20–30. А если будет твоя воля, поедем сразу. По приезде снимаем комнатёнку, я заканчиваю диссертацию, ты ищешь работу (с моей помощью). А в сентябре, может быть, дадут общежитие».

И всё же, если бы не решительность Людмилы, то, по всей видимости, не быть ей женой Фёдора Абрамова и верным хранителем его огромного таланта. При всей эмоциональной составляющей отношения к ней Абрамова, его душевные метания, выражавшиеся в фактическом отталкивании искренне любящего человека, едва не стали для их семейного счастья роковыми. И вот в подтверждение этому резкое, отчасти нервное и весьма тревожное, наполненное безразличием письмо, отправленное им 21 июня – незадолго до приезда Крутиковой в Ленинград:

«…Нет, надо твёрдо решить: или жизнь со мной – и тогда ущербность в работе, в быту, словом, во всём, или работа… В телеграмме от 19-го ты сообщаешь, что из Минска уезжаешь 3-го. Следовательно, с ним ты расстаёшься навсегда. Но подумай ещё раз: если ты без педагогической работы не можешь обойтись, что ж, можно тогда просить у министерства нового назначения. Жаль только, что ты поспешилаем ухода по семейным обстоятельствам. И вообще твоё преждевременное отбытие из Минска для меня остаётся полной тайной… Я постараюсь остаться в Ленинграде, но если тебя это не устраивает, ты всегда свободна в определении своей судьбы.

В отличие от тебя я не имею обыкновения упрекать человека, когда он меняет свои решения…

Год нам предстоит очень тяжёлый. Ты приезжаешь 3-го, а где остановишься, не знаю. В общежитии нельзя, так как Бережной уедет после 15-го. Но, вероятно, что-нибудь придумаем. Главное, чтобы у тебя не было чувства обречённости. Иначе, как ты понимаешь, мы сразу же поругаемся… Я рад твоим сообщениям о любви к тебе студентов. Может быть, потому-то мне и кажется иногда, что я отрываю тебя от большого дела. Хотя нет, я не стеснял тебя в решении этого важного вопроса…»

И снова развилка дорог их семейной жизни! Что могла ответить Абрамову Людмила? Её ответ был в письме от 29 июня:

«Сколько я тебе писала о трудностях! Я верила тебе. Я нашла в себе силы пойти на всё ради нашей жизни. И снова в трудную минуту, в последнюю минуту ты отступаешь… Словом, либо ты решишь сделать всё (и ты способен на это), чтобы мы были вместе, либо надо расстаться. Третьего пути нет.

Если человек захочет, он всегда может добиться. Решай.

Если мы ночью не договоримся (предполагался телефонный разговор. – О. Т.), то на это письмо жду телеграмму, только ясную. Ибо я должна тогда выезжать в Москву и решать свою судьбу.

Людмила».

Это письмо Крутиковой Абрамову стало последним в их двухлетней переписке «Ленинград – Минск».

Письма – свет человеческой души. И этот играющий свет абрамовской души, то закрываемый свинцовыми грозовыми тучами постоянных сомнений и подозрительного скепсиса, то вновь пробивающийся, обретаемый через предостережения и двусмыслие, чрезмерную взыскательность к самому себе и неуверенность, можно было увидеть лишь на значительном расстоянии. Ведь вся его натура уже тогда была сродни огромному раскалённому солнцу, согревающему на расстоянии, но обжигающему, испепеляющему вблизи. Это было свойством огромного таланта, рассмотреть который через призму бытовой сутолоки было дано не каждому. Крутикова это увидела.

Тогда, на заре их отношений, уже понимая всю сложность абрамовской натуры, она вряд ли смогла бы себя пересилить, устав от постоянных вспышек его внутренней энергии, выстроить отношения так, какими они стали спустя эти два года. Возможно, что частые встречи просто бы подломили чувства обоих, не дав им вырасти в то, что зовётся одним словом – единение.

Какой убедительной силы был тот ночной разговор, расставивший все точки над «i» в самом главном в то время вопросе, нам неизвестно, но 7 июля Абрамов встречал Людмилу на перроне Московского вокзала.

19 октября 1951 года газета «Вечерний Ленинград» опубликовала объявление о предстоящей защите Абрамова, намеченной на 1 ноября в 18.00, которая будет проходить в зале учёного совета филфака Ленинградского университета.

Защита диссертации прошла блестяще. Все были поражены тем, насколько глубоко Абрамов знал выбранную тему. Вопросов оппонентов почти не последовало. Во время выступления Абрамов ничем не пользовался, словно то, о чём он говорил, было его собственным мнением. И после обсуждения диссертации закрытое голосование учёного совета просто не могло не закончиться положительно. Не было ни одного голоса «против».

Не будет лишним здесь отметить, что кандидатская диссертация Фёдора Абрамова включала в себя лишь исследование первой книги шолоховского романа, увидевшей свет в 1932 году. Второй же том «Поднятой целины» выйдет только в 1959-м, когда абрамовские «Братья и сёстры» уже будут греметь по всей стране.

Как шолоховед, Фёдор Абрамов держал марку и после того, как ушёл из науки и полностью посвятил себя литературной деятельности. Примечателен один эпизод. 21 января 1964 года заведующая отделом литературы всесоюзного журнала «Крестьянка» М. Искольдская попросила Абрамова прислать для майского номера журнала статью к шестидесятилетнему юбилею Михаила Шолохова. Причём о том, что Абрамов занимался Шолоховым, заведующая отделом узнаёт не от кого-нибудь, а от старшей дочери Шолохова – Светланы Михайловны. Это в первую очередь говорит о том, что имя Абрамова в качестве шолоховеда было на слуху не только среди филологов, но и в семье самого автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины», что указывает на большую степень доверия к его работам со стороны близких Шолохова и, вероятнее всего, самого Михаила Александровича.

Защита диссертации для Фёдора Абрамова, помимо научного авторитета на кафедре, разрешила ещё один, довольно важный вопрос – жилищный, доставивший им с Людмилой немало хлопот. Прожив некоторое время в съёмной маленькой комнате трёхкомнатной квартиры на 7-й линии Васильевского острова, Абрамов под занавес уходящего года стал полноправным хозяином небольшой комнатки в коммунальной квартире 50 дома на Университетской набережной, 7/9, – общежития во дворе университета. Людмила Крутикова-Абрамова отозвалась о ней в своих воспоминаниях: «Когда-то это помещение было либо подсобным… либо жильём для прислуги, потому что двери комнаты выходили прямо на кухню. В квартире жили ещё три семьи… Нашу маленькую комнатёнку надо было как-то обустроить. Но денег на покупку какой-либо мебели у нас не было. В хозяйственной части университета нам выдали какой-то пружинный матрац, небольшой стол и два стула. Матрац мы поставили на ножки, и он служил нам постелью. А для хранения кое-какой посуды и продуктовила большие коробки из-под печенья – таков был наш “буфет”… Через некоторое время одна семья, занимавшая бо́льшую просторную комнату, переехала. И нам разрешили занять их комнату. Стало просторнее и уютнее. Там даже был большой изразцовый камин, и Фёдор с удовольствием заготавливал дрова и зимой топил камин (парового отопления тогда не было). Так мы прожили почти восемь лет до тех пор, пока не приобрели за свой счёт двухкомнатную квартиру в экспериментальном доме со встроенной мебелью на Малой Охте». Случится это лишь в 1959 году, и финансовой подмогой в этом будет гонорар за роман «Братья и сёстры».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?