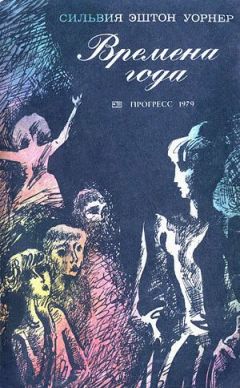

Текст книги "Времена года"

Автор книги: Сильвия Эштон-Уорнер

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)

А кроме того, сегодня мой день рождения, и, так как мне никто ничего не подарил, я сама сделаю себе подарок. И притом весьма ценный, это будет некая забава, которой мне хватит на годы...

Через несколько минут я уже напеваю.

С инспекторами или без инспекторов, решаю я, поднимаясь по истертым ступенькам, с Виной или без Вины и подношу себе вот этот приготовительный класс. И принимаю подарок, вцепляюсь в этот подарок взамен всего, чего я лишена. Я принимаю в подарок семьдесят детей и, как умею, так и буду их учить.

В пятницу вечером в окно моей машины просовывается разгоряченная физиономия.

– Мадам!

Мне нечего ему сказать.

– Вы можете быть этой женщиной!

– Какой женщиной?

– Бальзак сказал, что нет ничего прекраснее первой любви мужчины, который тронул сердце женщины, полюбившей в последний раз.

Моя рука прикасается к щеке и замирает. Мне есть что ему сказать.

– Вы правы, Поль, вам действительно нужна пожилая женщина. Она будет водить вас за ручку и смотреть на вас с обожанием. Приучать к порядку, хвалить, утешать, гладить по головке, восхищаться вашим профилем, заниматься с вами пением и любить вас. Хотя вы сами, такой одинокий, растерянный, поэтичный, трогательный, красивый и неприкаянный, вовсе не находка для пожилой женщины.

Голова Поля исчезает, он хохочет как мальчишка, как смеялся прежде.

– К несчастью, через неделю у этой женщины появится еще одна обязанность: ей придется меня содержать.

У меня тоже начинается приступ смеха. Но Поль снова наклоняется, как всегда, слишком близко, его губы плотоядно подергиваются:

– Я хочу, – едва слышный голос дрожит от робости и желания, – чтобы вы водили меня за ручку и все прочее!

– К сожалению, я не могу быть этой женщиной.

– Нет, можете.

– Нет, не могу!

– Двадцатилетний Бальзак и его сорокапятилетняя подруга пятнадцать лет преданно любили друг друга.

Я молчу, потом зажигаю сигарету. Наконец до меня долетают слова Поля, едва различимые в уличном шуме:

– Вы можете быть этой женщиной.

– Нет, не могу.

Я мечтаю выпить чашку чая с печеньем в обществе директора, мне нужна эта передышка перед вечерней работой дома, но наш молодой неутомимый стажер все еще здесь, у меня в классе, и опять «на грани отчаянья». Потому что никак не решит, что ему делать с самим собой. Зато он прекрасно знает, что делать со мной, и устраивается поудобнее на моем низком стуле. А я прислоняюсь к двери и смотрю на него. В конце концов, разве Поль не один из моих взрослых малышей?

– Когда вы собираетесь готовиться к урокам?

– Не знаю. Я, может быть, уйду в плавание, это даст мне возможность оплатить поездку домой. Я все-таки немного соскучился по дому.

Поль в совершенстве владеет искусством отнимать у меня время. Он вообще способен только брать, хватать обеими руками. Ему без труда удается похитить у меня часов шесть или двенадцать.

– Мне не безразличны ваши намерения, как вам известно.

Поль закуривает трубку.

– Я хочу переменить профессию. Или скорее... ну, скажем... выбрать иной род деятельности. Я собираюсь подыскать работу, которая даст мне возможность разговаривать с людьми. Может быть, страховые общества – это как раз то, что мне нужно. Я должен сказать что-то всему миру.

– Разве вы уже не хотите спеть что-нибудь всему миру?

– Я не могу ждать так долго. Я должен сделать это сейчас, немедленно.

О жажда общения, каким причудливым образом ты заявляешь о себе! Но мои ноги больше не желают мне служить. Я все-таки вынуждена произнести это отвратительное «простите». То есть «уходите». Как подсластить пилюлю? Как прогнать самого несносного из моих малышей и не обидеть его?

– Вы знаете... дорогой, – я с трудом выговариваю это слово, – простите, но...

Школа, расположенная вблизи хорошей дороги, имеет свои недостатки: посетители являются как снег на голову. В том числе важные. Крупные деятели, так сказать.

– А мы все к вам... как ни странно, – заявляет директор педагогического института.

Я убираю с клавиш свои уродливые руки, подальше от их глаз. Я играла Шопена, и гибкая, как веточка, Ронго пыталась переложить музыку на язык тела.

– А мы все в восторге... как ни странно, – отвечаю я. – Все-таки лучше, чем инспектора и инструктора.

Надеюсь, они не видели, как мои малыши исполняют свой классический танец. В нем слишком много от меня самой.

– Мы проезжали мимо и не могли не навестить вас.

– Хотя мы не знакомы.

Впрочем, долго играть в эту игру невозможно. Музыка еще звучит у меня в ушах. Я поворачиваюсь к пианино в поисках спасения. И вновь являю миру свои уродливые руки. Но мне не хочется, чтобы наш танец увидели чужие, хотя я много раз втайне от всех принимала отчаянное решение не считаться с мнением официальных представителей педагогики. Что это, однако, за мелодия? Оказывается, я играю «Хватит нам обоим», и малыши мгновенно подхватывают любимую песню. А потом до моих ушей доносится «Скажи, когда придешь, я испеку пирог». А потом наступает очередь хулы, и тут уж никто не может усидеть на месте: одни танцуют, другие отбивают такт, для кого-то место находится только на столе. Полная самоотдача. Руки Дженни, крошечное тельце Лотоса, изумленные глаза Вики. Наконец появляется Вайвини, как настоящая звезда, она предпочитает подождать, пока ее позовут, и теперь извивается в самой гуще детей, а они стекаются к ней из всех уголков, – перед моими глазами класс, о котором я могла только мечтать.

Но крупные деятели ничего не знают о моих мечтах, и после их отъезда я понимаю, что они видели один из тех уроков, которым я обязана своей скверной репутацией. Ну что ж, размышляю я, пока успокаиваюсь и прихожу в себя от неожиданного визита, мне нечего терять. Сначала делай, потом думай – вот мой девиз. Но ни девиз – не знаю, хорош он пли плох, – ни сознание, что мне нечего терять – не знаю, хорошо это или плохо, – не освобождают меня от груза Вины, и ее когтистые лапы все теснее сжимают мое горло. Как остры безжалостные когти! Избавлюсь я от них когда-нибудь или нет? Я встаю, беру на руки малыша и сажусь на свой низкий стул. Неужели в другой стране, в прачечной среди мыльной пены, меня тоже будут терзать когтистые лапы Вины? О мои ошибки, о мои глупые выдумки! Какой я ужасный человек...

– Я буду твоя любимица, ладно? – предлагает Рити и забирается ко мне на колени, благо я сижу на низком стуле.

– Ты же папина любимица.

– Я больше не хочу быть папина. Я хочу быть твоя.

– Хорошо, ты будешь моя любимица. И все остальные дети тоже.

– Нет, ты люби меня больше всех.

– Я не могу любить тебя больше всех остальных детей.

Рити всего четыре с половиной года, конечно, ей не место в школе и, конечно, у нее в голове полно «этих тварей», но она уже не плачет целый день «просто так». Рити прижимается ко мне еще теснее, ее тонкие коричневые руки обхватывают мою шею, и близость ее головы заставляет меня подумать, не буду ли я весь остаток дня запускать пальцы в собственные волосы. Но Рити знает, чего хочет, а когда хочет, то получает, и сейчас она знает, что хочет получить «Ты да я» полной мерой.

– А ты чья любимица? – спрашивает она.

– Ничья.

– Тогда будешь моя, ладно?

– Только ты люби меня больше всех, – противоречу я сама себе.

– Ты будешь моя любимица, я буду тебя любить больше всех.

Я вздыхаю и погружаюсь в мечты...

Сегодня детям делают манту, пробу на туберкулез. Четверо маленьких маори наотрез, отказываются приблизиться к сестре. Среди них четырехлетняя Хиневака, которая из-за больных ног уже насмотрелась на белые халаты и потому поднимает такой оглушительный рев, что я все утро держу ее на руках и большую перемену тоже. Белых детей мы попросту оставляем в покое, что они расценивают как оскорбление, поэтому Пэтчи подходит ко мне с закатанным рукавом:

– Мит Воттот, мне тоже надо укол.

Я смеюсь так громко, что он в растерянности убегает к доске, хватает мел и нервно рисует какие-то странные закорючки. Ну что я за глупое создание.

Тем не менее пациентов у нас и так более чем достаточно, и все они сохраняют удивительное спокойствие. Правда, когда Маленький Братик жизнерадостно шествует по траве, его жалит оса, и, так как она делает ему не совсем тот укол, которого он ожидал, Маленький Братик является к сестре значительно раньше назначенного времени и по другому поводу, о чем нас оповещают его вопли, однако очередность сохраняется, и на общее настроение класса это событие никак не влияет. Малыши шумят не больше обычного. И все-таки, возвращаясь в класс, они все рисуют на доске сестру с иглой, поэтому мы подробно обсуждаем тяжкое испытание, которому они подверглись, и эти разговоры, по-моему, помогают им восстановить душевное равновесие.

Но старшие дети задавлены страхом, и, чем они старше, тем им страшнее. А ученики Поля совершенно спокойны. Они вдруг так уверовали в своего учителя, что превратились в его жалких прислужников, и во время игрового часа, когда Поль стоит на террасе, его буквально распирает от сознания собственного величия.

– Ребенок, – глубокомысленно возглашает он, – должен оставаться личностью. К нему нельзя относиться как к частице некой... ну, скажем... инертной массы.

Может быть, он решил сказать что-то всему миру, используя в качестве рупора юных маорийцев. Надолго ли его хватит? Я улыбаюсь по-матерински. Приятно видеть, как дети растут. Но я тем не менее плохо представляю себе, почему одни дети боятся укола больше, а другие меньше. Особенно когда речь идет о старших детях.

– Скажите, сестра, почему они боятся? – спрашиваю я, разглядывая малышей через голову Хиневаки, которая сидит у меня на коленях.

– Не знаю. Понятия не имею. Они всегда боятся. Я сделала уже тысячи уколов.

– Мистер Риердон, почему?

– Видите ли, – задумчиво начинает он, – я полагаю, что...

– Потому что, – небрежно роняет Поль, – у старших больше оснований для беспокойства. Они лучше представляют себе, что их ожидает.

А у вас, замечаю я про себя, всегда больше оснований открыть рот, потому что вы лучше представляете себе, что можно сказать по любому поводу. Мне действительно надоело, что Поль постоянно вмешивается в мои разговоры с директором. Но в эти дни я предпочитаю промолчать. Слишком велика опасность, что он снова обидится и пойдет искать утешения в баре. К тому же, когда я вижу Поля в окружении детей, мне легко понять, что он еще очень молод, а я всегда забочусь о молодых... в школе.

Я иду по траве к сборному домику и, подняв глаза, замечаю взрослых мальчиков: Хори и Рамеку. Рамеку и Веро, и... кто это, Таи?..

Они прячутся под навесом, потому что «у них больше оснований для беспокойства», потому что здесь они могут обсудить свои страхи, сравнить их... я наконец понимаю, почему малыши переносят такие вещи менее болезненно, чем старшие дети. Мне тяжело смотреть, как эти широкоплечие мальчики, выше меня ростом, мучаются от страха перед неотвратимым. Я знаю, какая это пытка, я чувствую то же, что они, когда сижу в машине возле церкви: я стараюсь убедить себя войти в храм божий и боюсь иглы в руках человека на кафедре... Конечно, я понимаю, что размер этой иглы объясняется приподнятостью чувств, которая поддерживается и почитается в па и считается чем-то почти необходимым. Но это нисколько не облегчает моих страданий, которые пробуждаются при виде мальчиков, и я задумываюсь, существует ли вообще предел страданиям, моим и других людей.

Однако на следующее утро мы все чувствуем себя лучше. Правда, руки малышей еще сохраняют повышенную чувствительность, как моя душа после посещения церкви, но самое страшное уже позади.

– Мисс Воронтозов, посмотрите, мой укол не прошел, – с гордостью объявляет Матаверо.

Мой укол тоже не прошел.

– Мит Воттот, – Пэтчи подходит ко мне с закатанным рукавом, – моя мама, она сказала, мне надо сделать укол.

На этот раз я загоняю смех внутрь и обещаю себе насмеяться досыта во время ленча.

– Не думаю, Пэтчи, что твоя мама так сказала.

Пэтчи печально спускает рукав, но его осеняет новая мысль, и он дергает меня за халат.

– Мит Воттот, почитайте «Гоубой кушин»!

Взрыв – смех все-таки вырывается наружу! Блидин Хат тут же присоединяется ко мне, за ним другие, хотя никто не знает, в чем дело, пока я не говорю:

– Кто почитает Пэтчи «Голубой кувшин»?

Масса желающих! Коричневый Маади берет «Голубой кувшин», уже немного потрепанный, и отправляется с Пэтчи на ступеньки. Блоссом недовольно ворчит:

– Мы не хотим «Голубой кувшин», каждый день «Голубой кувшин», каждый день, каждый день!

Новый взрыв смеха, смерч, ураган. Блидин Хат, конечно, катается по полу, и не исключено, что с ним случится припадок, но постепенно буря стихает, мы снова обретаем дар речи и принимаемся сравнивать уколы, которые не прошли.

– Что случилось, что случилось, малышка?

– Мой маленький братик, он плачет.

– Приведи сюда Маленького Братика.

– Севен стукнул меня, где укол. Севен.

– Приведи сюда Севена.

– А сначала Блоссом ущипнул, где укол.

– Приведи сюда Блоссома.

Я никогда не знаю, что произойдет, когда я начну играть. Иногда все малыши встают и танцуют, иногда танцуют только некоторые. Рити и Ронго всегда среди танцующих. Рити выплескивает в танце свою безмерную маорийскую горячность, и мы больше не слышим ее надрывного плача и не боимся за ее глаза, которые она трет с такой силой, будто хочет вырвать. Все зависит от настроения, от того, насколько малыши увлечены своим делом, от отношения к мелодии, которую они слышат. Но кто-нибудь непременно танцует. Ронго, Рити, Вайвини, Маленький Братик, обе Твинни танцуют в любом настроении, под любую музыку, бросая ради танца, который сами придумывают, любое дело; некоторые танцуют только под определенную музыку и другой, кажется, просто не слышат; а некоторые, большинство из них белые, не танцуют вовсе, если им не предложить. И я предлагаю Деннису потанцевать в надежде, что каким-то образом танец сделает его чуть спокойнее, потому что только импровизация под музыку открывает душе прямой путь к телу непосредственно через мозг. И я думаю, что минуты, которые Деннис проводит во власти музыки, дают ему возможность ощутить свою цельность. Бедный маленький Деннис. Мне тем не менее стыдно за представителей моей расы здесь, в классе. Мои сыновья – если бы я покорилась Юджину, или отнеслась снисходительнее к домогательствам блудного сына, или отказалась от поклонения красоте и избавилась от балласта учительских добродетелей, надежно охраняющих мою непорочность от сластолюбия мужчин, – мои сыновья были бы лучше...

Нет, я никогда не могу сказать с уверенностью, что произойдет. Сегодня утром мне приходит в голову сыграть «В пещере горного короля» из «Пер Гюнта»: я люблю трели в басу, от которых мурашки бегут по телу. Класс внезапно смолкает. Я оборачиваюсь и вижу, что Мохи, мой светловолосый маори, обязанный своим рождением бродячему циркачу-англичанину, очнулся от грез и встал с циновки. Он натянул майку на голову, из ворота видны только глаза, голова будто в капюшоне, локти подтянуты кверху, пустые концы рукавов разлетаются в стороны, а ноги вытанцовывают все восемь восьмых такта, все эти наводящие ужас трели в басу и... вот, пожалуйста!.. мы видим призрак во плоти!

Тишина звучит как мощный аккорд. Напряженные музыкальные фразы бегут вверх, и Мохи вспрыгивает на стол, потом на другой, он безукоризненно отбивает ногами каждую ноту, хотя темп все ускоряется, а когда музыка постепенно стихает и замедляется, Мохи тоже понемногу успокаивается, он танцует все медленнее, пока наконец не останавливается вместе с последим звуком, и через секунду уже снова лежит на циновке и грезит.

Передо мной приготовительный класс, который я прежде видела только в мечтах. Но как это произошло? Имею я к этому какое-нибудь отношение? Вышло это само собой пли это мое творение? Я рассеянно почесываю в голове, не задумываясь, бродят у меня в волосах длинноногие твари или нет...

...Все-таки это ответ на мой вопрос, пусть неполный. И ключ стал еще чуть ближе. Теперь я совершенно уверена, что ключ существует. И я бы уже держала его в руке, если бы у меня были мозги вместо мечтательного и чувствительного сердца, если бы мужчины не нарушали мой душевный покой. Для прозрения нужна «неколебимость». Но какая это мука – знать, что ключ так близко. Я ухожу из класса с тяжелым сердцем и тащусь на своих высоких каблуках к вязу, который, как и я, мучится родами. Девственнице тоже дано познать родовые муки. В этом году такая томительно долгая весна...

– Нет, нет, меня нет дома!

Я вернулась из школы и сейчас целиком поглощена линиями и красками.

– Вы только посмотрите, что я принес!

Как смеет мужчина открывать дверь Селаха!

– Поль, я работаю, – негодует во мне художник. – Уходите!

– Но я принес вермут из «Виноградника»!

– Я не могу пить! Мне нужна ясная голова, чтобы доделать иллюстрации! Я договорилась сдать книгу в переплет.

Если я жертвую Полю свои вечерние часы, он жертвует баром. Сегодня он отправится в бар. Как принять такое дьявольски трудное решение? Но художники в пылу творчества не утруждают себя раздумьями. Они просто выпаливают:

– Немедленно уходите! Я работаю!

Поль уходит, но оставляет кисет и вермут на кухонном столе.

– Я зайду позже, – говорит он, снова заглядывая в Селах. – Ну, скажем... значительно позже.

Я ощущаю его вторжение почти как членовредительство.

После шести он проносится под деревьями моего сада и вбегает в открытую дверь Селаха. Я отрываю взгляд от бумаги и вижу красные пятна у него под глазами.

– Вы пьяны? – задаю я совершенно ненужный вопрос.

– Слегка.

– Вы были в баре?

– Да... ну, скажем... с четырех часов.

Он впервые зашел в бар с тех пор, как я предложила ему приходить ко мне после школы и оставаться до вечера. Сегодня я сама отправила его в это заведение. Поль с трудом стоит на ногах. Меня терзают угрызения совести, самые примитивные угрызения совести. Я встаю, и мы дружно проходим через дом в гостиную. Я с грустью беру в руки альбом Рембрандта.

– О чем вы размышляли? – спрашиваю я.

– Вчера вечером перед сном я читал. Энтони Троллопа.

Мы садимся на кушетку. Поль набивает трубку.

– Что же говорит Троллоп?

Быть может, он сказал Полю то, что никак не удается сказать мне.

– Женщины должны помнить, что их груди созданы для вскармливания младенцев, а не только для того, чтобы выставлять их напоказ, – вот что он говорит.

Я принимаю это как должное. Прежде всего потому, что Поль пьян, а кроме того, у меня появляется странная уверенность, что этот мальчик старательно обдумывает все, что я говорю и делаю. Будто каждое мое слово наделено магической силой даровать ему жизнь или смерть. Прошлой ночью мне приснилось, что Поль сидит в нашем классе на циновке и я помогаю ему строить зáмок, а какой-то таинственный человек в огромных башмаках и в широкой рубашке снова и снова разрушает его. Поль открыто, без обычных уверток разглядывает мою грудь, я стараюсь выдержать его взгляд, но в конце концов прикрываюсь руками. Он наваливается на меня с бесцеремонностью пьяного.

– Это ваше платье без воротника гораздо лучше, – объявляет он тоном знатока.

Я отвечаю спокойно, но не без внутренней дрожи:

– Мне не идет широкий вырез спереди, который вам так нравится. В таких платьях я выгляжу слишком самодовольной.

– Самодовольной... вы? – с пьяной горячностью возражает Поль. – Это невозможно!

Я тщательно взвешиваю каждое слово.

– Поль. Мое мнение о мужчине зависит от того, что он говорит в пьяном виде.

Мне хочется, чтобы в моем голосе слышалось одобрение.

Внезапный прилив благодарности заставляет Поля улыбнуться. Как мало ему надо, чтобы улыбнуться. В моем голосе непременно должно слышаться одобрение. Отчасти мне это уже удалось. Да, по только отчасти.

– Поль. К числу ваших достоинств относится ваш голос, ваше лицо и ваша любовь к словам... Я больше всего ценю последнее.

Поль сгибается в низком поклоне.

– Похвала, – бросает он. – Какая это малость, и как она, как она... ну, скажем... вдохновляет!

Теперь я ловлю каждое его слово. Игра продолжается, на кон поставлено будущее Поля.

– А вы, Поль, – спрашиваю я без тени заинтересованности, – что вы цените в женщине?

Я понимаю, это крупная ставка, чем, кстати, я буду расплачиваться? Собой?

Поль некоторое время раздумывает, не глядя на меня.

– Я ценю в женщине цвет глаз.

...Когда наступает время сказать «простите», я в очередной раз не знаю, как подсластить пилюлю.

Поль выливает из бутылки остатки вермута и поднимает бокал.

– Дорогая, – шепчет он, – за вас!

– Поль, – говорю я, стоя в темноте у двери, где мы прощаемся, – доставьте мне маленькое удовольствие.

– Что я могу сделать для вас, мадам?

– Прежде чем лечь спать, подумайте обо мне... пожалуйста!

– Дорогая, – шепчет он, обнимая меня за плечи, – это стало для меня... ну, скажем... необходимостью.

На следующий день, после занятий с малышами, здесь, в классе, при ярком, трезвом дневном свете весь этот разговор кажется мне выдумкой взбалмошной женщины. Передо мной стоит молодой мужчина, он недоволен своей работой и хочет, чтобы его немного приласкали. Это просто еще один малыш, который громко плачет, потому что кто-то наступил ему на больную ногу, взял и наступил. Но у меня не хватает духу отправить его в бар. Сегодня мне не удастся выпить чаю в обществе директора, и бесценная работа так и будет ждать меня дома.

– Я отказался от мысли заняться страховым делом, – надменно заявляет Поль. – Пусть обходятся без меня.

– Почему? – Я с грустью запираю пианино.

– Организованный грабеж.

На двери кладовки появляется портьера – это я, а Поль устраивается поудобнее на моем низком стуле, где я утешаю страждущих и плачущих и предаюсь размышлениям.

– Я хочу пройти заочно курс английского языка и начать писать.

– Но...

– Я хочу сказать что-то всему миру.

– Писать очень трудно.

Если я останусь с ним, он не пойдет в бар.

– Я умею говорить. Не понимаю, почему я не сумею писать.

– Оттого, что вы умеете говорить, вам будет только труднее. Все, что вы передаете мимикой, жестами и интонацией, должно каким-то образом отразиться в построении ваших фраз. Написанное предложение несет гораздо большую нагрузку, чем произнесенное.

Поль понимает и, по-моему, испытывает чувство облегчения: мои слова избавляют его от необходимости взяться за работу и начать писать.

– Но так или иначе, – продолжаю я, – решение изучать язык приняли вы, а не я.

– Да, я, а не вы.

В эти дни мы совсем перестали смеяться.

– Попробуйте вести дневник, специально для меня.

– Чудесно!

Искренняя радость.

– Записывайте свои мысли, когда у вас появляется желание, и приносите мне.

– Непременно!

Передо мной человек, который хочет сказать что-то всему миру. Он корчится от мук, не зная, как воплотить свою мечту. Почему я не догадалась об этом раньше, почему я не вижу, что делается у меня под носом, под самым носом?..

В задумчивости я поворачиваюсь спиной к Полю, чтобы спрятать свой довоенный мел, и вдруг – катастрофа! – Поль здесь, в кладовке, рядом со мной.

– Как вы думаете, это правда, что в каждом мужчине сидит зверь?

– Что вам тут нужно?

– Это освещение более снисходительно к вам.

– Если вы не в состоянии разглядеть здесь мои морщины, нам лучше выйти.

– О, как вы хороши, когда сердитесь!

– Поберегите сострадание для ваших сверстниц.

– Вы просто восхитительны!

– Постарайтесь быть внимательней!

– Я стараюсь: я вижу ваши морщины. Они мне нравятся. Особенно эти тонкие морщинки вокруг глаз...

– Убирайтесь отсюда немедленно!

– Вы неотразимы, когда сердитесь, – шепчет Поль. – С морщинками пли без морщинок – безразлично! Я знаю, чем вы меня пленили... яростью. Вашими халатиками... высокой прической... духами...

– Не смейте прикасаться ко мне!

– Мадам... – шепчет он, – вы прекрасны, вы...

– Не прикасайтесь ко мне! Я огнеопасна!

– Я не отвечаю за свои поступки. Таково заключение психиатрической клиники английских военно-морских сил.

Каскад смеха. Шатаясь, я выбираюсь на свет. Понятно? Простейший способ не зачинать сыновей.

Несовместимость поколений.

– Для чего, – спрашивает Поль через некоторое время, когда мы под дождем приближаемся к пальмам, – для чего вам нужны мои записи?

– Я заметила, что вы очень нервный человек, я хочу понять почему.

Ему станет легче, только если он расскажет всю правду.

– Я действительно очень нервный, – с гордостью подтверждает Поль.

Мне хочется расхохотаться ему в лицо, но запасы смеха иссякли. Так или иначе, сегодня он не был в баре и не пил. Он даже прочел несколько строчек Троллопа. К тому же после директорского нагоняя он каждый вечер добросовестно уходит от меня до девяти, когда я еще в состоянии разглядеть свою постель, поэтому мне все-таки удается сберечь ранние утренние часы для работы в Селахе и для драгоценного, ни с чем не сравнимого, абсолютно необходимого для меня единения с истиной, которое я ощущаю всякий раз при виде восходящего солнца, так что теперь у меня не бывает «мигреней» и я не нарушаю распорядок жизни школы. Честное слово, я просто не знаю, чего еще можно ждать от директорского нагоняя.

Но я все равно – все равно! – вслушиваюсь, не раздадутся ли шаги около дома, и предательница-женщина все тоскует и тоскует во мне отнюдь не потому, что настроена на высокий поэтический лад. Но об этом нечего и думать. Как бы громко ни протестовала женщина, я поглощена только одним – заботой о молодом существе. Это настолько трудно, почти непереносимо трудно, что иногда мне кажется, будто я раскалываюсь надвое и навсегда.

Я все еще не могу отделаться от этих мыслей, когда добираюсь до ступенек заднего крыльца и присаживаюсь отдохнуть. У человека есть мечта: сказать что-то всему миру. Пройдет несколько дней, и он поймет, что она неосуществима. Не потому, что он лишен возможности выразить свои мысли и чувства. У него есть голос, язык, у него впереди вся жизнь. Беда в том, что он неспособен гореть. Ему удалось добиться немалых успехов в школе, но, насколько я понимаю, он обязан этим только горению директора. Что он сделает, когда прозреет? Придет сюда, потому что я – его последнее прибежище? Придет и пожрет меня, всю без остатка, чтобы продлить свою жизнь. Где выход из этого положения? Должен же быть какой-то выход. Что, если он женится на молоденькой девушке или не женится... какая разница?.. и у него родится ребенок? Успокоится он на этом? Мысли бегут, бегут... Может быть, это отсрочит крушение, которое неминуемо произойдет, когда он наконец убедится, что ничего не скажет миру. А что, если директор, старший инспектор и я, что, если мы... нет. Мы не сделаем из пего настоящего учителя, потому что это вопрос горения, горения его собственной души. И сострадания, которого он лишен. Довольно! Я слишком устала, чтобы обдумать сейчас все до конца... Пора оборвать коробочки у дельфиниумов, а то они не зацветут во второй раз.

Весна готовится отдать все свои богатства лету: вяз под окном учительской, грецкий орех возле сборного домика и тополя на берегу реки зеленеют уже вовсю, а к нам явился с первым визитом новый старший инспектор начальных школ мистер У. У. Дж. Аберкромби. Такой же элегантный, как его имя, и такой же огромный, как его кабинет: строгий серый костюм, седые волосы тщательно причесаны, над суровой верхней губой седые усы, – и наш голый коридор со щербатым полом, особенно неуютный из-за разбросанных повсюду плотницких инструментов, на этот раз будто действительно стыдится самого себя. Массивный мистер Аберкромби в костюме без пятнышка просто не умещается в коридоре, где мы собираемся во время первой большой перемены, и, когда он садится, вернее, пытается сесть на несуразную низенькую скамейку, ему никак не удается сладить со своими длинными ногами. Поль спотыкается о его ноги, я спотыкаюсь о его ноги, директор выносит для меня кресло из своего кабинета, спотыкается о его ноги и падает вместе с креслом, и мы приходим к заключению, что мистер Аберкромби уже получил представление о наших условиях, желание директора тем самым исполнилось, и нам незачем складывать в таз забытые башмаки и предлагать мистеру Аберкромби помыть в нем руки. Мы изо всех сил пытаемся сделать вид, будто сидим в шикарной гостиной первоклассного отеля. Директор осторожно откашливается, Поль выпроваживает детей, а я забываю об уговоре с вязом, о намерении пробиться сквозь стену старших инспекторов и, разливая чай, старательно изображаю первую даму этой школы; ради Поля я даже не кладу ногу на ногу.

– Мы все здесь новенькие, как эта весна, – радостно заявляю я. – Это чудесно, не правда ли?

Как-то раз я уже произносила эту фразу.

Старший инспектор подбирает ноги, размышляя, куда их деть. Наконец решение принято: он сгибает колени, кладет ногу на ногу и обхватывает их руками.

– Для школы – да, – лаконично замечает он.

Правда, в его голосе слышится не только сила и убежденность, мальчишеские нотки говорят, что в этом человеке скрыто что-то еще, хотя по форме его речь безупречна: точки, четкие абзацы и прочее. У меня снова сводит внутренности, я парализована. Вот оно, мое прошлое, я снова столкнулась с ним лицом к лицу в этом коридоре, где гуляет ветер. Я не отвечаю – не могу. Несколько недель назад я обменялась точно такими же словами с председателем, и все равно сейчас я не в силах ответить шуткой, как в прошлый раз, меня будто... ну, скажем... усыпили.

Но старший инспектор, кажется, понял. Он не спускает с меня цепких серых глаз.

– Хотя для вас, мисс Воронтозов, – он уверенно преодолевает все барьеры моей фамилии, – весна в этом коридоре, по-видимому, оказалась слишком холодной.

Я вспыхиваю и забываю, что лучше не смотреть так радостно ему в лицо. Передо мной мужчина, еще один мужчина, которому не безразлично, холодно мне или нет. Конечно, он женат. Но мои губы расплываются в улыбке, и я вдруг слышу свой нелепый детский ответ:

– Весна для меня – всегда холод, и только холод!

Как научиться хранить эти мысли про себя? Почему сердце старой девы по первому зову выскакивает из груди, не стыдясь своей наготы? Боже правый, я веду себя хуже, чем Маленький Братик. Умная женщина никогда не допустит, чтобы кто-нибудь догадался о ее мыслях или чувствах, они должны быть окутаны тайной. С помощью каких дьявольских чар удается некоторым мужчинам мгновенно выманить на свет божий живую душу? Я отчаянно боюсь самой себя, но мне все равно хочется броситься к нему в объятия – как Рити, Маленькому Братику, Полю хочется броситься ко мне; я хочу схватить его большие добропорядочные руки, взобраться на его огромные добропорядочные колени и замереть. Сколько мне лет... пятьдесят или пять?! Я разливаю чай, передаю последние чашки и усаживаюсь в большое директорское кресло, слегка отвернувшись от инспектора. Не стоит снова помогать этому человеку читать мои мысли.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.