Автор книги: Соломон Волков

Жанр: Культурология, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Соломон Волков

Москва / Modern Moscow: История культуры в рассказах и диалогах

Издательство и автор выражают глубокую признательность Правительству Москвы и Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям за неоценимую помощь и поддержку при подготовке настоящего издания

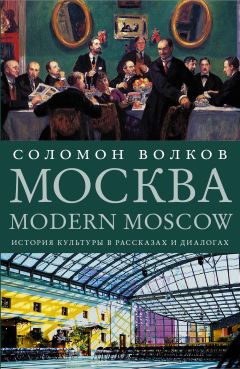

На суперобложке:

фрагмент картины Бориса Кустодиева “Групповой портрет художников общества «Мир искусства»” (1920, Государственный Русский музей), атриум Государственного музея А.С. Пушкина (фотограф Анна Провидение);

Дмитрий Александрович Пригов (2002, фотограф Александр Тягны-Рядно), Любовь Орлова и Леонид Утесов, кадр из фильма “Веселые ребята” (реж. Г. Александров. Мосфильм, 1934); Патриаршие пруды (1850), афиша спектакля “Чайка” в МХТ (1898, Музей МХАТ); портрет Соломона Волкова (2000-е) и фото с Дмитрием Шостаковичем (1974) (из личного архива автора)

© Соломон Волков, 2019

© Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2019

© Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 2019

© ООО “Издательство АСТ”, 2019

Пролог

В Москве я оказался впервые в декабре 1955 года. Мне было одиннадцать лет, и я был участником декады латышского искусства и литературы. Декады эти проходили в столице по указанию Сталина с 1936 года. Их официальной целью была демонстрация расцвета социалистической культуры в республиках СССР, а неофициальной – предоставлявшаяся диктатору возможность ознакомиться, не выезжая из Москвы, с тем, что особенно его интересовало, – с новейшими операми и балетами (нередко создаваемыми “варягами” из России) на “национальные”, часто фольклорные темы. (Недаром литературу и изобразительное искусство стали включать в программу этих декад гораздо позднее, с 1950 года.)

К декадам, принимая в расчет, что на любое из представлений может явиться вождь, готовились с особым трепетом. Тщательно отбирали репертуар, не жалели денег на декорации и костюмы, шили новые фраки музыкантам. До последней минуты тасовали солистов и дирижеров. Старались придумать что-нибудь новое и занимательное, не переходя за невидимую “красную черту”.

Обычай этот по инерции сохранялся и после смерти Сталина в 1953 году. Декады проводились до 1960 года, хотя и с урезанными бюджетами, а затем были тихо свернуты. В 1955 году Латвия показала на сцене Большого театра несколько качественных национальных опер и балетов. А для торжественного заключительного концерта на той же сцене подготовили забавный трюк.

У Йозефа Гайдна есть опус под названием “Детская симфония”. (Новейшие исследователи приписывают ее авторство отцу Моцарта.) Это прелестная музыкальная шутка для струнного оркестра с участием детских игрушек – свистульки-кукушки, трещотки, барабанчика. В Москве она приобрела популярность сравнительно недавно, когда прозвучала в исполнении “Виртуозов Москвы” под управлением Владимира Спивакова со следующими знаменитыми “солистами”: Олегом Табаковым, Марком Захаровым и Леонидом Рошалем, обладателем звания “Детский доктор мира”. Публика рыдала от смеха.

Но для Москвы 1955 года это была новинка. Симфонию на заключительном концерте в Большом театре исполнил специально для этого сформированный из учеников рижской музыкальной школы при консерватории оркестр, в котором не было ни одного участника старше пятнадцати лет. Дирижировал тоже школьник, в белой рубашке и при пионерском галстуке. Я в такой же “униформе” сидел скрипачом за первым пультом. Зрители веселились, мы тоже.

В сталинские времена маленьких оркестрантов перед концертом десять раз бы обыскали: не собирается ли кто-нибудь пронести на сцену огнестрельное оружие или даже бомбу? Но Хрущев покушений, видимо, не боялся. Единственное, о чем нас строго предупредили, – во время исполнения не глазеть на правительственную ложу!

Однако я не удержался, посмотрел и увидел там смеющихся и аплодирующих Хрущева, Булганина и Микояна (остальных не признал).

Для меня, понятное дело, это была памятная оказия. До сих пор в моей нью-йоркской квартире хранится почетный значок участника декады и подарок от школы: двухтомная биография Глинки с благодарственной надписью директора. Но я, разумеется, не мог тогда и предположить, что нахожусь в центре перекрестка культуры и власти и что именно этой темой – взаимодействие между культурой и политикой – буду заниматься в течение последующих десятилетий.

* * *

Вторым культурным событием, в полной мере отозвавшимся в моей памяти лишь шестьдесят лет спустя, стало посещение спектакля по пьесе Николая Погодина “Кремлевские куранты”, показанного Московским художественным театром в 1956 году. На его премьеру пришли делегаты ХХ съезда партии, того самого съезда, на котором Хрущев выступил с неожиданным и сенсационным разоблачением культа личности Сталина. Это потрясло и делегатов, и всю страну – да, пожалуй, и весь мир. Речь Хрущева сравнивали – кто с восторгом, а кто с ужасом – с ураганом.

А между тем дыхание оттепельного ветра перемен в стране многими ощущалось заранее, в первую очередь, как всегда, людьми искусства. “Кремлевские куранты” уже шли когда-то на сцене МХАТа. Работа над пьесой, где впервые в истории этого театра на сцене должен был появиться Ленин, началась еще в 1940 году. Но репетиции, которыми руководил сам Владимир Иванович Немирович-Данченко, по мхатовскому обыкновению затянулись.

Началась война. Премьеру “Курантов” показали в эвакуации, в Саратове. Спектакль был удостоен Сталинской премии, стал знаковым в лениниане. О нем вспомнили в преддверии съезда, первого после смерти Сталина, когда нужно было вновь подчеркнуть роль Ленина.

Сталина из пьесы и спектакля удалили – одно это уже посылало громкий и ясный сигнал чуткой аудитории. Ведущий “либеральный” театральный критик той поры Инна Соловьева писала в эвфемистическом раннеоттепельном стиле: “Спектакль говорит о главном в нашей жизни, о том, что делает реальными самые смелые планы Советского государства, – о великой силе народа-творца, о простых людях, которым принадлежат долг и слава исторического свершения”[1]1

Спектакли этих лет. 1953–1956 гг. М., 1957. С. 45.

[Закрыть].

В переводе с эзопова языка на русский это означало: хватит восхвалять Сталина! Вернемся к “ленинским нормам”! Под флагом возвращения к этим самым “ленинским нормам” тогда выступали ведущие шестидесятники: и Евтушенко, и Вознесенский, и Окуджава. Кто-то понимал, что это не флаг, а всего лишь фиговый листок; многие принимали выпячивание ленинской “простоты и человечности” за чистую монету. Лишь единицы ухмылялись в ответ на призыв Вознесенского: “Уберите Ленина с денег!” (Среди них был молодой Иосиф Бродский.)

Мне, помнится, “Кремлевские куранты” во МХАТе понравились прежде всего актерской игрой – еще бы, Борис Ливанов как мятущийся инженер Забелин, Борис Петкер в роли еврея-часовщика… Я, безусловно, не знал тогда, что для МХАТа это была попытка выйти из многолетней спячки, когда на его освященной именами Чехова и Горького сцене шли унылые пьесы-поделки, выпускавшиеся под эгидой “системы Станиславского в действии”…

Мне повезло: я стал невольным свидетелем прощания с культурными артефактами сталинской эпохи (латышская декада) и появления первых росточков оттепельного искусства. Это был один из важнейших переломных моментов в истории культуры Новой Москвы.

* * *

Новая Москва… Какое содержание вкладываю я в это понятие? В современной культурологии широко применяется термин modernity. Это особая тенденция в культуре, не связанная напрямую с модернизмом или авангардом, не то, что в Советском Союзе именовалось “буржуазным формалистическим искусством” и о чем Михаил Лифшиц писал: “…бывают хорошие модернисты, но не бывает хорошего модернизма”.

Моему пониманию термина modernity во многом помогло знакомство с книгой американского философа культуры Маршалла Бермана “All That Is Solid Melts into Air: The Еxperience of Modernity” (1982) – знакомство с книгой, а затем и с ее автором. Маршалл был замечательным человеком, глубоким мыслителем и блестящим педагогом, чьи лекции и беседы напоминали поэмы в прозе.

Говоря о modernity, он цитировал Маркса, Диккенса, Бодлера и Достоевского, которых справедливо причислял к ее духовным отцам. А также с охотой ссылался на Дьёрдя Лукача, Вальтера Беньямина и Осипа Мандельштама, чьи парадоксальные размышления и волнующие прозрения конкретизировали это широкое и во многом доступное лишь художественному анализу понятие.

Modernity, говорил Берман, только по видимости представляется чем-то противоположным традиции, будь то традиция политическая, эстетическая или моральная. На самом деле она породила собственную традицию, согласно которой современная городская жизнь, находясь в динамическом развитии, создает ситуацию постоянного обновления: в борьбе между прошлым и настоящим рождается будущее.

Modernity, в понимании Бермана, включает в себя внешне противоположные импульсы: текучесть, спонтанность, революционность, тягу к коллективизму – и фетишизм, склонность к индивидуализму, затворничеству, мироощущение “подпольного человека”. Варясь в этом котле противоречий, мы можем быть глубоко несчастны, но нам никогда не будет скучно. Это и есть мироощущение жителей мегаметрополисов, к каковым принадлежит современная Москва.

* * *

Некоторые уважаемые мною российские теоретики искусства именно это слово – “современность” – предлагают использовать как русскоязычный эквивалент modernity. Но в моей книге, говоря о Modern Moscow, я буду называть ее Новой Москвой, подразумевая, что в этом качестве город начал развиваться после отмены крепостного права в 1861 году, когда в “старую” Москву, на ее бурно строящиеся фабрики и мануфактуры, преимущественно текстильные, хлынули освобожденные крестьяне.

Многие из этих мужичков, осмотревшись и пообтершись в Москве, начали заниматься собственным “бизнесом”. Их поразительную эволюцию ярко и смачно описал в своих мемуарах Федор Шаляпин: “Его не смущает, каким товаром ему приходится торговать… Сегодня иконами, завтра чулками, послезавтра янтарем, а то и книжечками… А там глядь, у него уже и лавочка или заводик. А потом, поди, он уже 1-й гильдии купец. Подождите – его старший сынок первый покупает Гогенов, первый покупает Пикассо, первый везет в Москву Матисса. А мы, просвещенные, смотрим со скверно разинутыми ртами на всех непонятых еще нами Матиссов, Мане и Ренуаров и гнусаво-критически говорим:

– Самодур…

А самодуры тем временем потихонечку накопили чудесные сокровища искусства, создали галереи, музеи, первоклассные театры, настроили больниц и приютов на всю Москву…”[2]2

Шаляпин Ф.И. Маска и душа: мои сорок лет на театрах. Париж, 1932. С. 149–150.

[Закрыть]

В этом чудесном шаляпинском пассаже отчетливо звучит его восхищение когортой великих деятелей отечественной культуры, выходцев из именитых московских купеческих семей, чьи имена и посейчас у всех на слуху: Павел Михайлович Третьяков (мануфактура льняных изделий), Савва Иванович Мамонтов (из откупщиков, известен был как строитель важнейших железных дорог), Константин Сергеевич Алексеев-Станиславский (переориентировавший семейную золотоканительную фабрику в кабельный завод), Сергей Иванович Щукин (текстильное дело), Савва Тимофеевич Морозов (бельевой и одежный товар), Алексей Александрович Бахрушин (кожевенный завод и суконная фабрика).

Понятно, что помнят о них не в связи с их предпринимательскими успехами, а по именам основанных или материально поддержанных ими культурных достопримечательностей Новой Москвы: Третьяковская галерея, Частная опера Мамонтова, Художественный театр, Музей нового западного искусства, Бахрушинский театральный музей… Усилиями этих необыкновенных личностей Москва к концу XIX – началу ХХ века была выведена на уровень культурного соперничества со столичным Петербургом. Более того, драматический театр, опера, живопись, художественные ремесла, музейное дело в Москве оказались более смелыми, авангардными, с замахом на мировое влияние.

Отсчет этой московской авангардной традиции мы можем вести с 1898 года, с того момента, когда Художественный театр показал чеховскую “Чайку”, взмахом своих крыльев преобразившую теорию и практику отечественного и мирового театра. Чехов и МХТ – этот союз и по сей день продолжает оставаться легендой.

Мог ли вообразить себе нечто подобное Петр I, когда он к 1717 году практически завершил преобразование в новую столицу Государства Российского заложенный им в 1703 году Санкт-Петербург? Ведь он, вероятно, полагал, что благодаря его демиургическому жесту слава, могущество и всякое культурное влияние старой столицы, столь ненавистной ему Москвы (в которой он когда-то чуть не погиб и которую почитал гнездом направленных против него заговоров, подлинных и мнимых) навсегда останутся позади.

Петербург, с его расчерченными по линейке широкими и прямыми “прешпектами”, весь открытый и насквозь просматриваемый, замышлялся Петром как антитеза опасной и скрытной Москве, где по кривым улочкам прячутся его враги. И неважно, что, в отличие от естественно возникшей Москвы, удобно взросшей на возвышенности, Петербург был построен на местности, легко затопляемой при наводнениях, – решение, как вскоре обнаружилось, безрассудное. Неважно, что столица оказалась в опасной близости от государственной границы. (А до 1721 года, до заключения Ништадтского мирного договора, она и вовсе официально находилась на территории Швеции!) Французский философ-просветитель Дени Дидро заметил по этому поводу: “Чрезвычайно нецелесообразно помещать сердце на кончике пальца”.

Петр, презрев все эти обстоятельства, показал себя не рассудительным монархом, а своевольным карточным игроком, способным поставить на кон истории жизни многих тысяч людей. Как писал, сравнивая два города-соперника, в своем программном стихотворении “Петербург” (1910) Иннокентий Анненский:

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,

Ни миражей, ни слез, ни улыбки…

Только камни из мерзлых пустынь

Да сознанье проклятой ошибки.

В блестящем очерке-памфлете “Москва и Петербург” (1842) Александр Герцен жестко подытожил результат этой роковой петровской “ошибки”: “С основания Петербурга Москва сделалась второстепенной, потеряла для России прежний смысл свой и прозябала в ничтожестве и пустоте до 1812 года. <…> Москву забыли после Петра и окружили тем уважением, теми знаками благосклонности, которыми окружают старуху-бабушку, отнимая у нее всякое участие в управлении имением”.

Западник Герцен умудрился саркастически прокомментировать даже провиденциальную роль Первопрестольной в трагических событиях Отечественной войны 1812 года: “И вдруг эта Москва, о существовании которой забыли, замешалась со своим Кремлем в историю Европы, кстати сгорела, кстати обстроилась <…> Фантастические сказки о том, как обстроилась она, обошли свет. Кому не прокричали уши о прелести, в которой этот феникс воспрянул из огня. <…> Нашлись добрые люди, которые подумали, что такой сильный толчок разбудит жизнь Москвы; думали, что в ней разовьется народность, самобытная и образованная…”

Но нет, иронически вздыхает Герцен, Москва “почивает опять. А уж Наполеона не предвидится!”. На эти почти святотатственные шуточки коренного москвича, опубликованные лишь в 1857 году в лондонском “Колоколе”, заранее, еще в 1834 году, ответил Пушкин в своей так и не опубликованной при его жизни по цензурным соображениям статье “Путешествие из Москвы в Петербург”: “Но Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством”.

* * *

Вот лишнее доказательство непревзойденной наблюдательности и точности Пушкина в любом амплуа, в данном случае – как историка и социолога! Но даже он вряд ли предвидел удивительный зигзаг в судьбе Москвы, случившийся менее чем через сто лет, в 1918 году. Зигзаг этот принадлежит к числу наиболее загадочных в русской истории, притом что внешние его обстоятельства хорошо известны. Вот они.

Вечером 11 марта на Николаевский вокзал в Москве прибыл специальный поезд из Петрограда. В нем находились Владимир Ленин и возглавляемое им большевистское правительство, захватившее власть в стране в 1917 году.

В Петрограде тогда, осенью 1917-го, большевики свергли Временное правительство почти без сопротивления. Героический штурм Зимнего дворца был мифом, созданным Сергеем Эйзенштейном десятилетие спустя в кинофильме “Октябрь”. Другое дело – Москва. Юнкера, откликнувшиеся на призыв Московской городской думы, засели в захваченном ими Кремле и оборонялись с ожесточением.

В ответ красногвардейцы подвергли Кремль, эту святыню русской государственности, массивному артиллерийскому обстрелу. Было ли это вызвано военной необходимостью, судить сейчас трудно. Скорее всего, артобстрел (вероятно, санкционированный самим Лениным) должен был продемонстрировать готовность большевиков жестоко расправляться с противниками новой власти. Заодно он посылал внятный сигнал о пренебрежительном отношении рабоче-крестьянского правительства к реликвиям старой культуры.

Об этом свидетельствует известный конфликт между Лениным и Анатолием Луначарским, первым советским наркомом просвещения. Узнав об обстреле Кремля, Луначарский, интеллигент старой закваски, немедленно подал в отставку. Ленин вызвал его к себе и задал головомойку: “Как вы можете придавать такое значение тому или другому старому зданию, как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом?”[3]3

Луначарский А.В. Воспоминания и впечатления. М., 1968. С. 178–179.

[Закрыть]

Иными словами, Ленин, этот “великий утопист”, был абсолютно уверен, что создать нечто, “безмерно превосходящее” красоту Кремля и его изувеченных большевистским артиллерийским обстрелом соборов и монастырей, освобожденному пролетариату ничего не стоит. Нигилистические взгляды вождя сформировались под влиянием творчества Николая Чернышевского и других так называемых народных демократов 1860-х годов. Но у тех энергия отрицания и разрушения оформилась, скорее, в эстетическую программу, а Ленин возвел ее в ранг программы политической и был готов проводить в жизнь со столь свойственной ему фанатичной последовательностью.

* * *

Ленин был, однако же, политик par excellence. И с той же фанатичной последовательностью мог продвигать самые непредсказуемые идеи, если решал, что это диктуется текущей политической необходимостью. (В этом и заключался его политический гений.)

В начале 1918 года ситуация для молодой Советской власти сложилась критическая. В феврале германские войска начали наступление на Петроград. Ленин запаниковал: будучи смелым политиком, человеком он был весьма осторожным. Ему совсем не улыбалась перспектива стать военнопленным или даже погибнуть.

Принятое по ленинской инициативе экстренное решение перевезти правительство из Петрограда в Москву 26 февраля подтвердил Совнарком. Для маскировки оно было оформлено как “временное”: “Берлинский пролетариат поможет нам вернуть столицу обратно в красный Петроград. Но мы, конечно, не можем сказать, когда это будет”.

На стенах домов и афишных тумбах появился написанный Лениным декрет-воззвание Совета народных комиссаров “Социалистическое Отечество в опасности!”. Для всякого, кто был знаком с ленинским лексиконом, появление в тексте вождя-интернационалиста слова “Отечество” наверняка оказалось полной неожиданностью. Но это был типичный пируэт великого мастера выдавать политические лозунги на потребу текущего момента – редкое искусство!

Еще несколько лет назад Ленин-эмигрант поучал: “Лозунг национальной культуры есть буржуазный (а часто и черносотенно-клерикальный) обман. Наш лозунг есть интернациональная культура демократизма и всемирного рабочего движения”. Но теперь, пока всемирное, и в частности германское, рабочее движение не поспешило еще на помощь русской революции, надо было срочно опираться на какие-то иные культурные ценности и символы.

Волей-неволей таким символом становилась древняя Москва, которая вновь, после более чем двухсотлетнего перерыва, была объявлена столицей государства. Произошло это 12 марта 1918 года.

Интересно проследить, как молниеносно менялась тактика Ленина-прагматика. Перебравшись в Москву, он немедленно отдал приказ о реставрации того самого Кремля, разрушение которого санкционировал совсем недавно. Но тогда это был ненавистный ему символ сопротивления пролетарской революции, а сейчас – резиденция советского правительства и его, Ленина, лично!

Поскольку ремонт его кремлевской квартиры затянулся, разгневанный вождь накатал угрожающее послание ответственному за это дело помощнику наркома с требованием “найти виновного в невероятных промедлениях”[4]4

Волкогонов Д.А. Ленин. Политический портрет. В двух книгах. Книга 1. М., 1994. С. 338.

[Закрыть]. Ремонт закончили через два дня…

Ленин также распорядился, чтобы знаменитые часы на Спасской башне Кремля, поврежденные в результате артобстрела, были безотлагательно реставрированы. Но, конечно, теперь они вместо гимна “Коль славен наш Господь в Сионе” должны были названивать “Интернационал”. (Именно этот эпизод лег в основу пьесы Погодина “Кремлевские куранты”, о которой я вспоминал выше.)

Трансформация Кремля в символический коммунистический флагманский корабль была завершена, когда (опять-таки по указанию Ленина) над ним взвилось красное знамя, для чего в железный купол здания бывших Судебных установлений (где жил отныне вождь) было встроено специальное гнездо. (25 декабря 1991 года это знамя было приспущено, а поднят российский триколор – историческое событие, описанное неутомимым поэтом-хроникером Евгением Евтушенко в “Красном знамени”, одном из сильнейших его политических стихотворений.)

Отныне – и, вероятно, навсегда – слова “Кремль”, “Москва”, “Россия” для всего мира стали синонимами. Следующие важнейшие шаги в закреплении этого синонимического ряда были предприняты преемником Ленина в роли советского вождя – Иосифом Сталиным.

Символическим началом преобразования Москвы стало сооружение в ее центре, на Красной площади, Мавзолея Ленина. Сейчас трудно даже вообразить, насколько фантасмагорической была эта реализованная за несколько январских дней 1924 года идея: мумифицировать тело Ленина и поместить его в открытый саркофаг в специальной гробнице. Идея принадлежала Сталину, он осуществил ее вопреки сопротивлению Троцкого и Бухарина, проигнорировав даже возражения вдовы Ленина, Надежды Крупской.

Сталин, бывший семинарист, знал силу русской религиозной традиции поклонения святым мощам. Он понимал, как важно поместить рядом с Кремлем новые, коммунистические мощи, к которым со всей России, а в дальнейшем и со всего мира стекались бы народные массы.

Сталинский замысел было поручено озвучить Леониду Красину, его сподвижнику. Красин заявил, что Мавзолей Ленина превратит Москву в Новый Иерусалим. При этом Мавзолей будет внешне простым, чтобы не соперничать с кремлевской архитектурой, а дополнять ее. Сталин также предложил возвести на Мавзолее трибуну, с которой партийные вожди будут обращаться к народу, – тоже новаторская по тем временам идея, сыгравшая в дальнейшем огромную роль в создании всемирного образа Новой Москвы.

Решающим событием на пути создания сталинской Новой Москвы стал грандиозный план реконструкции столицы, принятый в 1935 году. Осуществлялся он стремительно и безжалостно: чтобы расчистить место для новых построек, сносили памятники истории и архитектуры, разрушили Китайгородскую стену, несколько церквей (храм Христа Спасителя взорвали еще в 1931 году).

Все это совершалось под лозунгом “Превратим Москву в красивейший город мира!”. В столице прокладывали новые широкие улицы и проспекты, особое внимание уделялось строительству Московского метрополитена, на которое не жалели денег. Метро должно было поражать визитеров-иностранцев, и эта цель была достигнута. Лион Фейхтвангер в своей книге “Москва 1937” заметил: “…наивная гордость местных патриотов по отношению к их метрополитену вполне обоснована: он действительно самый красивый и самый удобный в мире”[5]5

Фейхтвангер Л. Москва 1937. М., 2001. С. 13.

[Закрыть].

Не представлял ли себе Сталин метрополитен как некое идеальное подземное царство, которое должно было стать образцом для его Новой Москвы? Об этом невольно задумываешься, бродя по “сталинским” станциям с их мрамором, мозаикой, витражами, скульптурами и живописью. Это скорее музей, нежели городская подземка. И так же, как музей, она выполняет пропагандистские и воспитательные задачи.

Юбилейный сборник к пятилетию метрополитена уверенно предсказывал: “И недалеко то время, когда пассажир, поднявшись по гранитной лестнице московской подземки, увидит себя в новом городе, таком же стройном, удобном и просторном, как мраморный город метрополитена. Скоро в Москве будет так же хорошо, как в метро под Москвой”[6]6

Пять лет Московского метро. М., 1940. С. 158.

[Закрыть].

* * *

Интересно, что особая роль в создании сталинской Новой Москвы отводилась электрическому освещению. Недаром, говоря об образцовом метро, его пространство называли “ослепительно-светлым”. То же отмечал и Фейхтвангер: “Клубы рабочих и служащих, библиотеки, парки, стадионы – все это богато, красиво, просторно. Общественные здания монументальны, и благодаря электрификации Москва сияет ночью, как ни один город в мире”.

Это впечатление “сияющей столицы” пытались тогда передать в своих работах многие московские художники, но никому это не удалось сделать так убедительно, как талантливому Юрию Пименову в его знаменитой “Новой Москве” (1937), сразу же приобретенной Третьяковской галереей и размноженной в бесчисленных репродукциях и даже на почтовых открытках.

Пименов начинал как ученик Владимира Фаворского в авангардистском ВХУТЕМАСе и стал одним из учредителей Общества станковистов (ОСТ). Его работы 1920-х годов – пример модного тогда “московского импрессионизма”. Но затем Пименов плавно перешел к обновленному импрессионизму, проповедуя принцип “прекрасного мгновения”.

Его “Новая Москва” может показаться наилучшим воплощением этого принципа. Но так ли уж эта картина однозначна и безоблачна? С этим вопросом я обратился к моему другу, художнику и скульптору, а также автору нескольких примечательных книг Грише Брускину. Вот его комментарий.

Доедет ли она до дома?

Май выдался на редкость теплый. Гроза отгремела. В воздухе разлита свежесть. Вокруг как будто слышатся дивные строки:

Гремят раскаты молодые,

Вот дождик брызнул, пыль летит,

Повисли перлы дождевые,

И солнце нити золотит…

С губ слетает слово “прелестно”. Девушка за рулем. Да не за баранкой трактора или штурвалом самолета, и не “до Зацепы водит мама два прицепа”, а в своем частном авто! Не чудо ли? Модная прическа, нарядное летнее платье, рукава фонариком. Гадаем: молодая, хорошенькая? Да, конечно. Красавица!

Впереди взметнулось в небо новенькое здание Госплана СССР. Вторая пятилетка только что отгремела, а в Госплане уже работают над третьей. Страна одержала победу! Социалистическое общество построено. И благосостояние трудящихся на подъеме. Надежды, надежды… Сегодня прекрасно. А завтра будет еще лучше! Оказывается, счастью нет предела. Девушка внимательно смотрит на мир сквозь мокрое ветровое стекло. И мы, зрители, также глядим на “Новую Москву” сквозь “перлы дождевые”. Вместе со ставшей нам дорогой и близкой незнакомкой.

Произведение написано с удивительной легкостью. И все было бы чудесно, если бы не одно обстоятельство: “на дворе” не пастернаковское тысячелетие, а, чисто-конкретно, ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД! Уточним для молодежи – год Большого террора.

Итак, дождь кончился, и девушка за рулем откинула крышу кабриолета. Сегодня Первомай. К ветровому стеклу привязана пара гвоздик. С фасада Дома Союзов на москвичей приветливо взирает Сталин. А мы гадаем: кто же эта прекрасная незнакомка – счастливая владелица роскошного авто, на затылок которой уставился зритель? Ведь в 1920–1930-е годы лишь пара сотен частных автомобилей колесили по необъятным просторам СССР.

Может быть, за рулем назначенная “товарищем правительством” вдова поэта Маяковского Лиля Брик? И ведет она тот самый иностранный “автомобильчи́т”, привезенный пролетарским поэтом для своей пассии из заграницы? Или это популярная в то время актриса Валентина Серова – жена другого советского поэта, Константина Симонова, любившая погонять на своей машине по Москве? Да нет, пожалуй, кинозвезда значительно позже осчастливит автора посвященного ей шедевра “Жди меня, и я вернусь. Только очень жди…”. И автомобиль-то обернется серебристым “виллисом”.

Но вернемся в наш тридцать седьмой. Скорее всего, незнакомка – жена крупного советского военачальника. Наша героиня только что проехала Лубянскую тюрьму, где сегодня в ночь под праздник на славу поработала энкавэдэшная братва. Ей не по себе. В зеркале заднего вида темнеет автомобиль. Впереди казенные “эмки”. ЧЕРНЫЕ МАРУСИ! Нашу девушку пасут. И мы вместе с героиней картины волнуемся: доедет ли она до дома?

* * *

В этом маленьком эссе о пименовской картине Брускин затронул сразу несколько важных тем. Одна из них – двуликость лучших произведений так называемого социалистического реализма. Брускин выявил и тонко подчеркнул двойственность картины Пименова. На поверхностный взгляд она дает парадный образ сталинской Москвы, однако разлитые в ней подспудная тревога и напряжение (вероятно, и придающие полотну такую убедительность) отражают скрытую – и оттого особенно царапающую душу – трагическую изнанку жизни в сталинской столице: страх арестов, исчезновение тысяч людей, липкая атмосфера всеобщего соглядатайства и массовых доносов…

Московская культура той поры могла гордиться подлинными достижениями мирового уровня: фильмами Эйзенштейна, музыкальными достижениями Шостаковича, Гилельса и Рихтера… Все эти люди искусства стали сталинскими лауреатами (а такое было возможно только по прямому указанию вождя). Но всем им (и многим другим) пришлось также пройти через унижения, санкционированную свыше травлю, аресты и гибель близких…

Эти великие творческие личности находились в сложных, порою драматических отношениях со Сталиным. Кто-то (подобно юному Гилельсу) им восхищался, кто-то (подобно Шостаковичу) его ненавидел, эмоции других можно охарактеризовать как густую взвесь уважения, страха и мистических переживаний (Булгаков, Пастернак). На многие страницы “Мастера и Маргариты” и “Доктора Живаго” легла тяжелая тень вождя…

Приход на смену Сталину Никиты Хрущева ознаменовал новый существенный поворот в истории московской культуры. Нагляднейшим из возможных примеров может служить внезапная и резкая дискредитация архитектуры знаменитых сталинских высоток (их стиль отныне клеймился как “архитектурные излишества”) и повсеместное возведение хрущевских пятиэтажек.