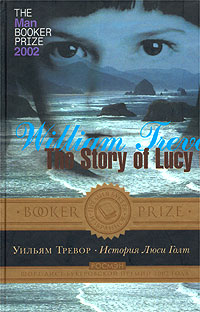

Текст книги "История Люси Голт"

Автор книги: Уильям Тревор

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)

Три

1

Молитва продолжала служить утешением человеку, который стал солдатом. Но его надежде на то, что строгость, суровость армейской жизни и присущий ей коллективизм как-то упорядочат поселившийся в нем хаос, сбыться было не суждено. Когда его мать лежала при смерти, он было подумал поделиться с ней этой своей бедой, потому что она все равно уже никому и ничего не расскажет. Но всякий раз при попытке выйти на эту тему он впадал в панику, ему казалось, что кто-то подслушивает, хотя он прекрасно знал, что никого, кроме них с матерью, в доме нет.

В Лагере он давно уже стал фигурой привычной: отсутствующее выражение на худом лице и напряженный взгляд куда-то в сторону были хорошо знакомы всем, кто так или иначе соприкасался с ним по службе. Этим людям случалось попадать в другие армейские части и рассказывать в той или иной связи о тихом долговязом человеке, который вечно вроде как здесь и не здесь, о том, какой он странный и сколько времени он проводит в часовне перед статуей Богородицы. Он так и не обзавелся друзьями, но в отправлении служебных обязанностей ему были свойственны исполнительность, добросовестность и надежность, каковые качества не ускользнули от внимания офицеров части. Он рыл выгребные ямы, мостил дороги, прилежно выполнял наряды по кухне, строго следовал инструкциям во всем, что касалось обращения с вверенным ему снаряжением, и, если требовались добровольцы, он всегда вызывался первым. О том, что он пытается таким образом решить свои собственные проблемы, не знал никто.

Именно так и складывалась дальнейшая жизнь Хорахана. Когда пошли слухи о том, что скоро в Европе начнется война, воцарившееся в Лагере чувство тревоги и неопределенности не ускользнуло от его внимания, но особого влияния на него не оказало. Стали поговаривать о возможности иностранной интервенции. В ближайшие годы всякое могло случиться, и в качестве знака повышенной боеготовности в Лагере появились мешки с песком и прочее оборонительное снаряжение. Пользуясь случаем, командиры увеличили норму времени на боевую подготовку.

Хорахан быстро встроился в этот наспех созданный режим. Не задумываясь о причинах происшедших изменений, он выполнял все, что от него требовалось, и не задавал лишних вопросов. Но теперь ему и днем начали мерещиться похороны, которые он постоянно видел во сне. Катафалк ехал по улицам знакомого города; потом он сам принимался рыть могилу, а когда могила была готова, глина смыкалась у него над головой. Он лежал рядом с гробом, но когда девочка принималась звать на помощь, он никак не мог до нее дотянуться.

В городе он время от времени спрашивал людей о том доме, который в его снах занимался как стог сена и сгорал дотла. Ему в который раз говорили, что никакого пожара в доме не было, что девочка, которую во сне он неизменно видел мертвой, жива, но осталась без родителей, которые из-за нелепой ошибки бросили ее одну и уехали за границу. Но потом все равно были похороны, катафалк ехал по знакомым улицам, и эхом отдавались копыта, и все равно он просыпался насквозь мокрый от пота. По ночам он часто вставал со своей узенькой койки и, как был, босой выбирался из темной казармы наружу. В часовне ему не хватало духу даже зажечь свечку, и он вставал на колени перед невидимой во тьме Богородицей и умолял ее ниспослать ему знак, просто шепнуть что-нибудь на ухо, и тогда он будет знать, что не покинут во тьме.

2

Капитан Голт и его жена уехали из Италии. Они и так задержались в этой стране дольше, чем планировал капитан. Ему хотелось верить в знамения, пусть и не слишком надежные, того, что все еще может как-то обернуться к лучшему: очаровав свой народ широтой души, масштабностью планов и архитектурных ансамблей, Муссолини объявил себя сторонником мирного курса. Впрочем, в скором времени, как следует взвесив все «за» и «против», он решил, что курс на войну ему куда более выгоден.

Они пересекли швейцарскую границу той же самой дорогой, что и семнадцать лет назад, только в обратном направлении. Уезжать им не хотелось, и они постарались взять с собой все, что только могли увезти. Поселились они в скромном городке под названием Беллинцона, где говорили на языке, к которому они уже успели привыкнуть.

3

Мы часто о Вас вспоминаем, писала миссис Райал, и прикидываем про себя, как там идут ваши дела. Сколько раз я говорила себе: «Сегодня обязательно напишу Ральфу», – да так ни разу и не собралась. С другой стороны, мне всегда есть чем заняться – когда мальчики здесь, они весь дом переворачивают вверх дном, когда их нет, нужно варить варенье и готовить всякие другие разности, чтобы им было что взять с собой. Они растут, и умишка у них понемногу прибавляется, – вы бы их, пожалуй, теперь не узнали. Килдэр уже, считай, совсем взрослый молодой человек, только такой уж он худой, такой долговязый! Джек хочет стать садоводом, хотя, мне кажется, ему просто нравится само это слово! Они оба часто о Вас вспоминают, и мы искренне благодарны Вам за те несколько месяцев, которые Вы у нас провели. Люси Голт, которую Вы, уверена, забыть не успели, по-прежнему в Лахардане. Там все как раньше. У нас тоже все в порядке.

* * *

Очень мило с Вашей стороны, что вы обо мне помните, писал в ответ Ральф, и весть о том, что мальчики остепенились, искренне меня порадовала. Я не забыл о том, как Вы были добры ко мне, и часто вспоминаю славные утренние часы, проведенные в вашем саду. Прошу Вас, почаще напоминайте обо мне мистеру Райалу да и мальчикам, когда они снова вернутся домой. Даст Бог, когда-нибудь наши пути-дороги пересекутся опять. Рад слышать, что у вас все в порядке.

По-другому он Райалов даже и не мог себе представить. Он не мог себе представить этих людей несчастливыми или впавшими в уныние. И конечно же, им известно о том, что он с тех пор так и не возвращался в Лахардан.

* * *

Я нашла еще одну книгу, писала Люси, «Флоренс Макарти» леди Морган[27]27

Леди Сидни Морган, урожденная Сидни Оуэнсон (1783–1859), ирландская писательница, автор романтических любовных романов с некоторым налетом местного ирландского колорита, путевой и биографической прозы. «Флоренс Макарти» – не самый известный из ее романов.

[Закрыть]. Сперва мне казалось, что книга так себе. Но она оказалась много лучше, чем от нее можно было ожидать.

Вчера на камнях заметила стайку бакланов. И сразу вспомнила о Вас – помните, как-то раз после обеда мы с вами наблюдали за точно такой же стайкой? Кажется, сто лет прошло с тех пор, как кончилось наше лето, а через минуту приходит совершенно иное чувство – как будто все было вчера.

Довольно часто Люси перечитывала первое письмо, пришедшее от Ральфа вскоре после его отъезда.

…я складываю цифры и совершенно в них теряюсь. Сквозь филенчатое окно конторы я смотрю на кипящую внизу, во дворе, деятельность и остро ощущаю, какую злую шутку сыграла надо мной жизнь. Лязгает вся эта машинерия по-прежнему или вдруг остановится – а мне-то, собственно, какое до этого дело? Какое мне дело, что вяз годен разве что на гробы, а дуб деформировался, пока лежал на выдержке? Ремни передачи натянуты туго, зубчатые колеса попадают точно в нужный паз. Я смотрю, как подают на распил древесный ствол, а потом поднимают готовые доски. В лучах солнца клубится пыль, людские голоса тонут в грохоте моторов. Вы стоите в белом платье в широком дверном проеме. Вы машете мне рукой, и я машу в ответ. Но что здесь толку от призраков, от полуденных наваждений!

Прежде чем перевязать это письмо лентой вместе со всеми остальными его письмами, она всякий раз дотрагивалась до него губами. Было совсем не трудно увидеть описанную сцену, услышать грохот машин, почувствовать запах свежераспиленного дерева. Я принес вам одни только неудобства, читала она в другом письме. Я отвлек вас от вашей неусыпной вахты. Я часами ругаю себя за это, а потом вдруг понимаю, что – зря. Вы ведь знать не знаете, как я люблю Вас, Люси. Вы даже и представить себе этого не можете.

Настанет день, и переписка прекратится сама собой, думала Люси, потому что и сейчас уже вся она сплошь состоит из повторов. Ральф, вы должны помнить о том, что у Вас есть собственная жизнь, писала она в ответ.

* * *

Отрывая от башмака сносившуюся подошву, Хенри обнаружил, что отошла она недостаточно чисто; он не заметил и забыл выдернуть плоскогубцами несколько гвоздиков, и теперь на них остались кусочки кожи. Когда-то много лет назад, задолго до того, как сам Хенри появился в Лахардане, кто-то из Голтов увлекся сапожным ремеслом. В одной из надворных построек, которая даже и в те времена уже служила мастерской, остался полный набор инструмента, ножи и все такое. Там по-прежнему висели кожи, на полке стояли жестянки с сапожными гвоздями, металлическими подковками и дратвой.

Хенри уже два раза чинил эти башмаки. К сапожному делу у него постепенно выработалась хорошая, не без удовольствия привычка; поначалу, конечно, пришлось догадываться о назначении каждого резака, но зато потом он обнаружил, что навык приходит сам собой, нужно только терпение. Вырезая новую подошву, он поймал себя на привычной мысли о том, как бы все обернулось, если бы смута 1921 года обошла этот затерянный в самой что ни на есть глубинке дом стороной, если бы не случилось ни ночного налета, ни вызванных им страха и душевных мук. Какой-нибудь другой человек, не похожий на капитана по духу и складу, не стал бы обращать внимания на нервические страхи жены, счел бы их безосновательными и глупыми да и вообще просто-напросто велел бы ей держать себя в руках. То обстоятельство, что причиной всему стали трое зеленых юнцов, заведенных настолько, что они и сами едва отдавали себе отчет в происходящем, казалось Хенри совершенно удивительным.

Он ровнял кромку, покуда подметка точь-в-точь не подошла под башмак, а потом стал вырезать вторую. Когда он в первый раз сделал Люси пару туфель, они оказались неудобными, но она ничего не сказала. «Хватит уже, выбрось ты это старье совсем». – Он пытался настоять на своем, когда заметил, как она в них хромает, но все без толку. Когда ему не нравилось, что она может выйти замуж за этого парня, когда ему не нравилось, что они сдружились между собой, он просто не понимал того, что сразу поняла Бриджит, у которой в такого рода делах голова соображает куда быстрей. «Ты сам сильней меня будешь переживать, если она останется одна», – сказала Бриджит.

Вот теперь они и переживали, оба. Конечно, остались письма, но почтальонов велосипед, который лихо проезжал последние несколько ярдов подъездной аллеи вроде как сам собой, без рук, расщелкивая из-под колес камушки на развороте, показывался теперь все реже, иногда раз в несколько месяцев, а потом и вовсе исчез. Однажды, когда без писем прошла почитай что целая зима, Хенри заметил на пляже одинокую фигурку и человека этого – издалека – не узнал. Потом он еще раз видел ту же самую фигуру, много позже, да и время года было совсем другое. Это мог быть кто угодно, а Хенри не имел обыкновения строить догадки, но когда он сказал об этом Бриджит, та сказала в ответ, нет, конечно, это не он. Хенри стал почаще поглядывать вокруг, но одинокий странник так больше ни разу и не объявился, а потом настал день, который, казалось, – по крайней мере, Хенри именно так и показалось, – положил конец всей этой, теперь уже довольно давней истории, начавшейся с того момента, как «рено» мистера Райала нерешительно появился меж двумя рядами величавых деревьев на подъездной аллее. «Она говорит, он собирается записаться добровольцем», – сказала Бриджит, когда в Европе началась война, и добавила, что, может, оно и к лучшему, чем немало озадачила Хенри. А разве не может так выйти, продолжила свою мысль Бриджит, что разлука и ожидающие его на войне опасности как раз и расставят все по местам? Разве не обычное дело, когда, скажем, возвращается человек с войны целым и невредимым, но как-то и сам он становится другим, и на него начинают смотреть по-другому?

Хенри прибил гвоздиками вторую подошву и вправил на место кожаную стельку. Он, конечно, возражать Бриджит в тот раз не стал, но для себя провел все эти абы да кабы по разряду бабьих домыслов, на которые Бриджит была горазда; но все-таки чем черт не шутит, все действительно могло обернуться именно так, как она тогда сказала. Парень вернется с войны другим человеком да и задаст себе вопрос: а какой смысл и дальше ждать с моря погоды? И вот тогда уже Люси скажет, как сказал когда-то ее отец: давайте-ка заколачивать дом. Доски с окон Хенри снял и аккуратно сложил в сарае штабелем; они и еще раз на то же дело вполне сгодятся. И вот в один прекрасный день он пойдет поправить сланцевые плитки на крыше сторожки, чтобы они с Бриджит смогли опять вернуться в свой настоящий дом. Он раскроет все окна и двери, чтобы выветрилась сырость, и возьмет с собой немного краски, чтобы подкрасить где надо. Он вскопает тамошний давно уже заброшенный огородик. А когда придет пора, он снесет вниз сундуки, за которыми так никто и не прислал, а Бриджит достанет очередную стопку простыней, чтобы зачехлить мебель. Как бы там все ни обернулось, Хенри казалось, что именно так Люси и распорядится, когда вопрос со свадьбой будет уже решен, – пока ее не увезли в графство Вексфорд. Как ни скажет Бриджит, тут и понимать нечего, когда и так все ясно.

Хенри подтемнил кожу на срезе, там, где ее было видно, и подшил в один из башмаков новый язычок, предварительно также его подтемнив. Народятся у них детишки, сказала Бриджит, и станут они время от времени наезжать, чтобы показать им старый дом, а по пути мимо сторожки уж никак не проедут. Хенри аккуратно разложил инструмент по местам на полочке над рабочей скамейкой. Потом снял с гвоздика ветошь и принялся начищать башмаки ваксой, никуда не торопясь, потому что ваксы у него было хоть отбавляй.

* * *

Война, на которую добровольцем отправился Ральф, наложила свой отпечаток даже на заявившую о своем нейтралитете Ирландию. Предосторожности на случай вторжения, которые уже были приняты в военном лагере возле Инниселы, распространились теперь на всю страну, в то время как в Европе армии переходили в наступление и бомбы сыпались на далекие города. Более строгим стало ночное затемнение; раздали противогазы; проводился инструктаж по пользованию пожарными кранами. Война, под фамильярным имечком Чрезвычайщина, принесла с собой хронический дефицит бензина, парафина для ламп, которыми традиционно освещались дома вроде Лахардана, чая, кофе и какао, одежды английского производства. Целые поля засевались невиданными прежде культурами, вроде сахарной свеклы или помидоров. Дров и торфа уходило куда больше, чем прежде. Хлеб стал каким-то серым.

Люси каждый день ходила в Килоран, чтобы купить «Айриш Таймс» и прочитать о том, что творится в мире. В тех редких письмах, которые по-прежнему приходили от Ральфа, целые куски были густо замазаны черным; а иногда армейский цензор попросту вырезал лишние, с его точки зрения, фразы, так что исчезала, естественно, пара строк и с обратной стороны листа; за доступной или дозволенной информацией она обращалась к военным сводкам, в которых смерть принимала облик безликой цифири, – в счете не вернувшимся с боевых вылетов «спитфайрам», в счете потерь при отступлении и эвакуации. И она прекрасно знала, что есть еще неучтенные и неупомянутые потери. Вечером по воскресеньям она слушала, как в радиоприемнике, который она перенесла в гостиную, играют национальные гимны стран-союзниц, один за другим, и время от времени добавлялся какой-нибудь новый гимн: по крайней мере, хоть этому можно было порадоваться.

Но радость бывала недолгой. Стоило Люси выйти на пляж или в лес, и Ральфовы черты начинали мерещиться ей застывшими, схваченными смертью: его тело в неестественной позе, негнущиеся руки и ноги. Кто-то незнакомый закрывал ему веки, чтобы погасить невидящий взгляд, и шел дальше. Мундир, которого она ни разу не видела, был сплошь заляпан грязью.

Эти видения изводили ее, пока не приходило следующее письмо и не давало краткой передышки до следующей, накатывающей следом волны страхов. И вот, когда раз десять подряд случалось так, что очередного успокоения хватало буквально на день, на два, домыслы Бриджит как-то сами собой переросли в твердую решимость Люси. Если Ральф вернется, она уедет к нему сразу, как только услышит о его возвращении.

4

– Signore! Signore! – кричал вверх, стоя на нижней лестничной площадке, уборщик. – Il dottore…[28]28

Синьор! Синьор! Доктор… (итал.)

[Закрыть]

Капитан отозвался, и на лестнице тут же послышались шаги поднимающегося на второй этаж врача.

– Buongiorno, signore.

– Buongiome, dottor Lucca.

Пока доктор был занят, капитан сварил кофе. Снаружи холод стоял страшный, самая холодная зима, которую видела Беллинцона на памяти нынешнего поколения, – по крайней мере, так говорили местные жители. Он смотрел из окна, как люди идут на работу, на почтовую автостанцию, на часовую фабрику, запустить станки на холостой ход, чтобы они не вышли из строя из-за вынужденного отсутствия нагрузки: шла война, Швейцария оказалась в изоляции, и спрос на сувенирные часы резко упал. Булочник с короткой левой ногой проковылял мимо с ночной смены, плотно запахнув пальто. Дорожная команда вгрызалась лопатами в снег.

– Если она сама не хочет жить, – сказал врач по-итальянски, – заставить ее выжить я не в силах.

Потом он повторил туже фразу по-английски, чуть менее уверенно. Капитан понял оба раза. Доктор Лукка всякий раз говорил одно и то же. Обследование не заняло и пяти минут, и капитан сомневался, что сегодня он удосужился хотя бы достать из саквояжа стетоскоп.

– У моей жены инфлюэнца, – сказал он, тоже по-итальянски.

– Si, signore, si.

Они выпили по чашке кофе стоя. Сейчас по всему городу эпидемия инфлюэнцы, сказал доктор, трудно будет найти такой дом, где нет хотя бы одного больного. В сложившейся ситуации эпидемии неизбежны, самого разного толка; чего, собственно, и следовало ожидать. И подточившая здоровье la signora меланхолия есть с этой точки зрения куда более насущный и серьезный повод для беспокойства.

– Послушайте меня, signore. Болезнь, конечно, тоже играет не последнюю роль, но именно в качестве осложнения…

– Я знаю.

Перед уходом доктор пожал ему руку. Он был гуманист и брал за свои услуги самый минимум, и единственное, чего ему хотелось, так это чтобы все его пациенты оправились от своих недугов и жили здоровыми долго и счастливо. Жизнь, о чем он никогда не уставал напоминать своим пациентам на здравомыслящий швейцарский манер, коротка, даже если живешь в свое удовольствие. Доктор не очень хорошо говорил по-английски.

– Grazie, dottore. Grazie[29]29

Спасибо, доктор. Спасибо (итал.).

[Закрыть].

– Arrivederci, signore[30]30

До свидания, синьор (итал.).

[Закрыть].

Он оставил рецепт, который оставлял всем своим пациентам. Лекарство поможет сбить температуру и облегчит головную боль. Он велел капитану следить за тем, чтобы жена не мерзла.

Доктор Лукка ушел, а безнадежность в его взгляде осталась с Эверардом Голтом и после ухода врача. Он заварил в кувшинчике некрепкого чая и отнес его в спальню. За долгие годы, прошедшие с тех пор, как началось их изгнание, они с Хелоиз успели привыкнуть заваривать чай в кувшине, поскольку ни в Италии, ни в Швейцарии заварочными чайниками никто не пользовался, а значит, их и не было в продаже.

– Пусть немного остынет, – попросила Хелоиз, когда он поднес ей чашку.

На чашке был узор из листьев и синих цветов, они купили две такие в Монтемарморео, и капитану эти чашки всегда напоминали о лахарданских гортензиях. Поначалу это напоминание постоянно действовало ему на нервы, и он счел за лучшее убрать эти чашки вместе с блюдцами подальше, задвинув их в самую глубину буфета, но потом счел нелепым идти на поводу у собственной слабости и теперь встречал искушение лицом к лицу.

– Как ты думаешь, церковь Святой Цецилии в Монтемарморео пережила войну? – тихо проговорила Хелоиз, пока они ждали чая.

Она часто думала об этом вслух. В церкви хранился единственный на весь Монтемарморео образ почитаемой в городе святой. Суждено ли и ему претерпеть мученическую смерть, быть заваленным камнями, как когда-то погибла сама святая?

– А я бы и понятия не имела, что была на свете святая Цецилия, если бы мы не приехали в Италию.

– Да, это уж точно, – улыбнулся он и поднес ей к самым губам чашку с чаем. Но она даже не пригубила.

– Я не стояла бы перед «Воскресением Христа» Пьетро делла Франческо, – ее голос угас до еле слышного шепота. – И перед «Благой вестью» Фра Анжелико. И перед испуганными монахами Карпаччо.

Капитан, который часто не помнил того, что так ясно стояло перед глазами у его жены, взял ее за руку и еще какое-то время посидел у изголовья. Самые чудесные минуты за всю ее жизнь, сказала она через мгновенье, а потом уснула, внезапно провалившись в забытье.

Капитан подоткнул одеяло, чтобы она не замерзла, и поудобнее устроил ее на подушках. Пока он суетился около нее, она так и не проснулась, легкая улыбка, тронувшая уголки ее губ, когда она заговорила о монахах Карпаччо, так и осталась в уголках губ. Выливая нетронутый чай, он подумал, а не снятся ли ей сейчас эти самые монахи.

Выйдя из комнаты, он тихо закрыл за собой дверь и немного постоял, на случай, если изнутри донесется какой-либо звук, а потом, ничего не услышав, пошел прочь. Как же мало связаны между собой тот ужас, который изо дня в день не могла не взращивать в себе его жена, и его собственная к ней любовь; с этой привычной мыслью капитан Голт надел пальто и перчатки и вышел на обычную послеполуденную прогулку. Вот уже примерно месяц, с тех пор как слегла жена, он ходил гулять один. Встречные справлялись о здоровье жены и уверяли его в том, что скоро она пойдет на поправку, если судить по опыту других жертв местной вспышки инфлюэнцы.

Воздух еще не успел прогреться, да, собственно, так до самого вечера и не прогрелся. Ему вспомнился день свадьбы, как она свела к шутке ясно высказанное тетушкино неодобрение и как к нему долго пробивался какой-то совершенно незнакомый человек только для того, чтобы сказать, как ему повезло. Столько лет прошло с тех пор, и еще ни разу он сам в этом не усомнился. Две жизни, соединенные в тот день посредством словесной формулы, теперь срослись неразделимо. Вскоре он повернул обратно к дому, потому что не мог надолго оставлять ее одну, хотя она сама его довольно часто о том просила. Искрилась на окнах наледь, подсвеченная изнутри, – вот уже и сумерки. В кафе возле церкви он выпил рюмку коньяку, и на душе стало немного легче.

– Дорогая моя, – тихо позвал он, отворив дверь ее комнаты, и, даже не успев дойти до кровати, понял, что она не ответит.

* * *

Всю ночь капитана душили слезы, ему хотелось быть с ней, не важно, где и как. Плечи его тряслись, иногда он стонал в голос, а в промежутках между приступами горя подходил, чтобы еще раз взглянуть на лицо человека, которого любил так долго. Он всегда был ей верен, и даже мысль о том, что может быть как-то иначе, ни разу не приходила ему в голову, а еще он помнил, как часто Хелоиз говорила, что счастлива с ним, – даже за эти, последние несколько лет, здесь, в Беллинцоне, а до того в Монтемармарео и во время поездок по большим и малым итальянским городам. Она сумела стать счастливой, насколько то было возможно, и не важно, как ей это удалось. Капитан скорбел по ней и вспоминал самые счастливые моменты их общей, одной на двоих, жизни, удовольствия, ее смех и свой собственный, и как они открывали друг друга сразу после свадьбы, когда их любовь еще ничем не была омрачена. А теперь на этом месте разверзлась пустота, безликая, как снег на улицах.

– Какая же ты была сильная! – прошептал капитан, опять возвращаясь в прошлое, к тем временам, когда ему пришлось оставить армию.

Он и тогда это знал, но сегодня понял совсем по-другому: так ненавязчиво и тихо, с какой-то странной тягой едва ли не к самоумалению, она умудрялась быть сильной за них двоих. Никакой благодарности за это она не требовала, и скажи он ей об этом сам, сочла бы сказанное чушью. Но именно это она после себя и оставила, куда ощутимее чем что бы то ни было еще.

Он просидел у ее изголовья до самого утра, пока не разгорелся следующий день, пока сумеречный зимний свет еще раз не воцарился над горами и городом. А потом занялся организацией похорон.

* * *

Когда опустили гроб, было сказано несколько тихих слов по-английски. Хелоиз Голт успокоилась среди угрюмых швейцарских надгробий: на некоторых искусственные лилии под стеклянными колпачками, на некоторых вделанная в полированный гранитный памятник фотография усопшего. Когда-нибудь между ними похоронят еще одного иностранца.

Люди, которые были знакомы с этой англичанкой, которым, пусть издалека, она была симпатична, пришли на отпевание в церковь, а некоторые проследовали затем и на кладбище. «Bella, bella», – шепнула вдовцу какая-то женщина, и перевода не потребовалось: его жена оставалась красавицей даже и в преклонном возрасте, даже и тогда, когда в ее глазах навсегда поселилось изнуряющее чувство боли. Вспомнив только о красоте, эта женщина, сама того не зная, принесла капитану большое утоление в печалях.

* * *

…Потому что, судя по всему, вы остались единственной из сколько-нибудь близких родственников Хелоиз. Инфлюэнца, да еще с осложнениями; она была уже не молода, и такого ей, конечно, было просто не вынести. Но умерла она тихо.

Но тетка Хелоиз и сама уже успела умереть. Письмо от капитана получила ее давнишняя компаньонка и наследница всей движимой и недвижимой собственности. Что же до мисс Шамбрэ, то племянница покойной, живая ли, мертвая, нимало ее не беспокоила. Она перечитала один-единственный исписанный лист бумаги еще раз, а потом аккуратно порвала его на маленькие квадратные кусочки и уронила в камин.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.