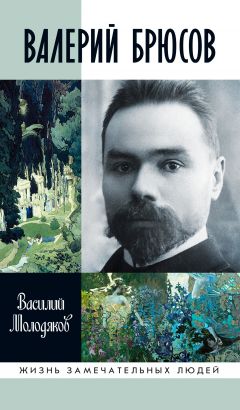

Текст книги "Валерий Брюсов"

Автор книги: Василий Молодяков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Еще один петербуржец Иван Осипович Лялечкин не попал в число участников «Русских символистов» из-за преждевременной смерти. Его, в отличие от Брюсова и Добролюбова, печатали литературные журналы; в 1895 году он собирался выпустить книгу стихов, но не успел. В ноябре 1894 года Лялечкин послал Валерию Яковлевичу одобрительный отзыв о первом и втором выпусках: «Мило и восхитительно. От души желаю примкнуть к вашему кружку» (30). Брюсов обрадовался письму лично незнакомого ему литератора, которое резко контрастировало с грубой бранью «собратьев по перу», тем более что он уже в 1893 году обратил внимание на стихи Лялечкина. Между поэтами завязалась переписка, но встретиться им так и не удалось: 27 февраля 1895 года Иван Осипович умер в Калуге, где гостил у сестры. «Вот тяжелый, очень тяжелый удар для молодой поэзии! – писал Брюсов в черновике письма критику Петру Перцову, с которым подружился по переписке. – Если в кого я верил как в лирика, это в него» (31). Стихотворение «На смерть И. Лялечкина» проникнуто грустью по обещанному, но несбывшемуся:

Милый брат! ты звездой серебристой

Заблестел над тропинкой росистой,

Ты внушил нам ненужные грезы!..

Ты предтечей безвестных гармоний

Тихо канул в вечерние тени!

Невозможно сказать, как развивалось бы творчество Лялечкина дальше, но то, что он успел написать, говорит, во-первых, о несомненном таланте, а во-вторых, о близости к «новым течениям». Брюсов хотел включить в третий выпуск его сонет «Полночные тени, пугливые тени…», полученный от автора, но почему-то не сделал этого.

Если Лялечкин в «Русских символистах» смотрелся бы органично, то появление там Авенира Евстигнеевича Ноздрина – рабочего-текстильщика из Иваново-Вознесенска, в будущем революционера и одного из зачинателей пролетарской поэзии – показалось бы удивительным (32). 17 марта 1895 года Ноздрин, живший в то время в Петербурге, написал Брюсову пространное письмо с приложением стихов: «Для меня было бы лестно, если бы из них что-нибудь удостоилось напечатания в издании Владимира Александровича Маслова». Подробно разобрав присланные стихи, Брюсов ничего не принял в альманах, но всячески ободрял и поддерживал своего корреспондента в литературной деятельности (осенью 1895 года они познакомились лично), давал ему советы, посылал книги, а осенью 1896 года чуть было не стал издателем его первого сборника «Поэма природы»: Валерий Яковлевич составил книгу, исправив часть текстов, написал краткое предисловие и получил на нее цензурное разрешение. Почему сборник не вышел, точно не известно – видимо, по недостатку средств у автора и у издателя.

Первая книга стихов Ноздрина «Старый парус» увидела свет только в 1927 году, когда автору исполнилось 65 лет. Сохранился черновик его дарственной надписи, адресованной Иоанне Матвеевне Брюсовой: «Подытоживая свое прошлое, мне хочется сказать, что еще 30 лет тому назад, когда моя судьба отправилась в поэтическое плавание, то моим рулевым был покойный Валерий Яковлевич. Жизнь прошла, мое плавание заканчивается, и от него остается “Старый парус”, который мне и хотелось бы передать в ту семью, где жил мой первый и добрый рулевой, где, как мне известно, я еще не забыт».

В четвертом выпуске «Русских символистов» должны были появиться стихотворения Владимира Митрофановича Голикова (33), что могло бы спасти его от забвения. Позднейшая деятельность газетного поденщика шансов на это не давала, хотя его грубоватые стихотворные фельетоны, в том числе с перепевами Брюсова, привлекали внимание исследователей сатирической журналистики. Профессионального скандалиста Александра Николаевича Емельянова-Коханского, именовавшего себя «первым смелым русским декадентом», Брюсов не допустил в альманах сознательно (34).

«Киевское общество символистов», упомянутое Брюсовым, относилось к числу мистификаций, а утверждение: «Значительный по количеству материал, присланный со всех концов России, показывает, что символизм уже крепко стал на русской почве» (35), – к числу преувеличений, хотя некоторые основания для последнего имелись. «В далекой глуши, в г. Мерве Закаспийской области, штабс-капитан Глаголев в 1895 году переводит Верлена, Метерлинка, Мореаса и запрашивает Брюсова о возможности напечатать свои переводы. К сожалению, сами эти переводы в брюсовском архиве отсутствуют. Но тот факт, что […] безвестный штабс-капитан не только читает, но и переводит никому тогда в России неизвестного Мореаса, показателен сам по себе: он свидетельствует лишний раз об органичности и своевременности литературного выступления московских символистов» (36). А еще в 1889 году в Вытегре начал переводить Верлена учитель Федор Кузьмич Тетерников – будущий Федор Сологуб.

Глава четвертая

Искусство быть «Валерием Брюсовым»

1

В 1909 году востоковед Владимир Тардов, он же поэт и критик «Т. Ардов», опубликовал большую статью «Ересь символизма и Валерий Брюсов», в которой хорошо передал впечатление от дебюта московских декадентов и объяснил, почему реакция на него была именно такой – в обществе в целом и среди «тех, кто ищет»:

«В эпоху оскудения и стихийного торжества пошлости […] появилась вдруг яркая ересь. Пришли какие-то люди, до сих пор неизвестные, стали писать о вещах, о которых нельзя было и, казалось, не нужно было писать, и таким языком, какого до тех пор не слыхали в юдоли толстых журналов. Чувствовалась огромная дерзость: люди давно отвыкли говорить и давно привыкли молчать, а эти странные “мальчишки” осмеливаются быть свободными. В их бурных песнях, казавшихся такими дикими, звучали трепеты пробужденного тела, радующегося жизни, порывы в неизведанные дали, где могут быть опасности, непосильные для добрых филистеров, святотатственные дерзновения, неоглядывающаяся насмешка над тем, что весьма воспрещается. […] Было неуважительно, неприлично, главное – неуместно! Встречая в печати эти новые произведения, такие странные, изысканные, подчас неудобопонятные, экзотически причудливые, вызывающе резко звучавшие, под нашим серым небом, подобные невиданным орхидеям, вдруг выросшим на почве, где до того произрастала лишь картошка да капуста, вообще хлеб насущный, – обыватель только отфыркивался: какая странная штука! Новая поэзия рождала в нем то же чувство, которое является у него, когда он рассматривает уродца в спирту или читает в газетной “смеси” про гориллу, обольстившего девицу. […] Читатель относил эти стихи к симптомам вырождения, называл всех без разбору декадентов маньяками, дегенератами, распространял басни о том, что все они морфиноманы, галлюцинаты, садисты. […]

В эту пору я познакомился с творчеством Валерия Брюсова. Про него говорили: “А, это – тот, который…” Вождь и первосвященник декадентов! Я помню, прочитав несколько стихотворений, я закрыл книгу с странным, сложным чувством: хотелось бежать, сесть на поезд, ехать искать его, или взять перо, написать ему: “Зачем? Зачем вы это делаете? Зачем смешались так странно в ваших стихах строки, которые живут самодовлеющей таинственной жизнью великих произведений искусства, образы, иссеченные из гранита, вылепленные быстрой рукой из послушной глины, с мертвыми словами, в которых нет души?” […] Искусственность, изысканность, не сдержанная самокритикой вычурность, экзотичность – мешали увлечься и полюбить эти стихи» (1).

Издавая первый выпуск «Русских символистов», Брюсов не рассчитывал на скандал. Тоненькая тетрадка, которую никому не известные авторы сами рассылали по редакциям, была обречена на невнимание. Наверно, втайне он надеялся, что поэты, рецензировавшие сборники стихов в журналах, отнесутся к новаторским опытам хотя бы с интересом. Ругательная рецензия «Иванушки Дурачка» в «Новом времени» только подзадорила Валерия Яковлевича: «Конечно, что до меня, мне это очень лестно, тем более, что обо мне отозвались как о человеке с дарованием. Чувствую себя истинным поэтом» (13 марта 1894). Он еще мог смириться с отзывом Коринфского, молодого, но чуждого «новым течениям» поэта и критика: «Если это не чья-нибудь добродушная шутка, если гг. Брюсов и Миропольский не вымышленные, а действительно существующие в Белокаменной лица, – то им дальше парижского Бедлама или петербургской больницы св. Николая (психиатрические клиники. – В.М.) идти некуда» (2). Точки над i расставила рецензия Соловьева: «Общего суждения о г. Валерии Брюсове нельзя произнести, не зная его возраста. Если ему не более 14 лет, то из него может выйти порядочный стихотворец, а может и ничего не выйти. Если же это человек взрослый, то, конечно, всякие литературные надежды неуместны».

Уже современники задавались вопросом, почему именно дебют Брюсова был встречен столь единодушным неприятием. «В то время как произведения его собратьев по духу гг. Бальмонта, Мережковского, Минского, Соллогуба (так! – В.М.) et tutti quanti[11]11

И всяких иных, подобных (ит.).

[Закрыть] принимаются и публикой, и критикой всерьез (даже смеются над ними всерьез), к г. Валерию Брюсову установилось какое-то двусмысленное отношение: не то – наивный младенец, не то остроумный шутник, сознательно доводящий до крайностей вычуры символизма, чтобы лучше их высмеять» (3). Ответ на это дал Владислав Ходасевич, рецензируя через двадцать лет после дебюта, первый том «Полного собрания сочинений и переводов» Брюсова: «Литературная деятельность некоторых адептов школы хронологически началась раньше деятельности Брюсова, но все они пришли к символизму не сразу, а постепенно. Брюсов начал с него – и символизм начался Брюсовым».

Старшие собратья по символизму вошли в литературу обычным путем – через толстые журналы, причем в их дебюте не было ничего новаторского или странного. «Журнал – дело общественное, – писал Брюсову 10 января 1897 года несостоявшийся соратник по «Русским символистам» Владимир Гиппиус, – в нем и беллетристику, и стихи читают с точки зрения житейской и выуживают оттуда какие-то общественные намеки. […] Книга – дело другое, да книги и не покупают. […] С книгой выступать – выходить на трибуну» (4). Первые книги стихов Минского (1883), Мережковского (1888) и Бальмонта («Сборник стихотворений» 1890 года, от которого автор отрекся) были эпигонством народнической традиции. Следующие сборники Минского (1888) и Мережковского (1892) можно назвать новаторскими в плане содержания, но не поэтики или эстетики. Первый декадентский сборник Бальмонта «Под северным небом» вышел в том же 1894 году, что и «Русские символисты». Первые книги Сологуба и Гиппиус (проза) появились в 1896 году, позже, чем у Брюсова.

Литературная среда приняла Минского и Мережковского как законных, хотя и блудных сыновей: они дебютировали «как надо» и «где надо» и заявили себя как новаторы, уже обладая литературным именем. Гиппиус воспринималась в «среде» как жена Мережковского, Сологуб не стремился интегрироваться в нее. Брюсов сделал все наоборот: после первых отказов перестал обращаться в журналы; связей среди редакторов и критиков не заводил и с их мнениями не считался; дебютировал сразу провозглашением новой школы; демонстративно игнорировал социально-политическую и нравственно-философскую проблематику.

На фоне всеобщего осуждения, упоминавшееся выше интервью газете «Новости дня» показалось Брюсову «далеко не противным»: «Идем вперед», – прокомментировал он 30 августа 1894 года его появление. Эта история началась с интервью Миропольского, объявленного «главным декадентом», и Мартова, который на самом деле беседовал с газетчиком в одиночку. «Признаюсь, – писал репортер, – ожидал встретить сборище людей, которые видят свое призвание в праве носить какой-нибудь необычный костюм, которые и видом, и речами не похожи на простых смертных. […] Совсем молодые и довольно милые мальчики, вот и все. В костюмах никаких странностей, есть некоторая странность в речах, но эта странность показалась мне, так сказать, официальной. Нельзя же, в самом деле, и московским декадентом быть, и вместе с тем говорить так, чтобы каждый тебя понял». Через 15–20 лет этим искусством в совершенстве овладеют футуристы.

Интервью насторожило Брюсова тем, что излагало добролюбовскую «теорию литературных школ» как общую позицию символистов, – и тем, что появилось без его участия и санкции. Валерий Яковлевич поспешил в редакцию для объяснений, захватив с собой заготовленный текст о теории символизма. Юный вождь оценил силу печатного слова, тем более что в газете к нему отнеслись как минимум с вниманием. На ее страницах появилось не только изложение теории, но и целый букет рекламной информации: о готовящемся «издании корифеев символизма в русских переводах» (амбициозный, но так и не осуществленный план), о предстоящем выходе сделанного Брюсовым полного перевода «Романсов без слов» Верлена (цензурное разрешение 11 ноября 1894 года, вышел между 16 и 23 декабря), о том, что первый выпуск «Русских символистов» намеренно имел небольшой тираж в 400 экземпляров (на самом деле 200) и уже разошелся (официально назван распроданным только через год), что вскоре будет издан второй выпуск большим тиражом (на самом деле 400 экземпляров). Максимум возможного «пиара» новым книгам и их основному автору был сделан.

Валерий Яковлевич начал большую игру – стал сознательно вести себя как «Валерий Брюсов, вождь московских символистов» («зарегистрированная торговая марка»). Два года спустя, 28 июля 1896 года в письме Станюковичу он признался: «Надо мной и моей поэзией глумились очень достаточно и за ”Русских символистов”, но я все время чувствовал себя так, как будто я сам по себе, а “Валерий Брюсов”, русский символист – сам по себе; один другого не касался» (5). Осенью 1894 года в дневнике одна за другой появляются записи: «Показывали меня как редкостного зверя домашним Иванова («музыкант-символист», приятель Мартова-Бугона. – В.М.). Я выделывал все шутки ученого зверя – говорил о символизме, декламировал, махал руками (признак оригинальности)» (14 сентября); «Сегодня у Зунделовича (соученик по гимназии Креймана – В.М.) меня “показывали”, демонстрировали как символиста. Спорил о Марксе, о социализме и многом другом. Декламировал и произвел известное впечатление» (22 октября). И автокомментарий: «Скромничай или будь безумно дерзок. При дерзости не заметят, что даешь слишком мало, при скромности будут благодарны, что ты даешь больше, чем обещал. Но никогда не говори, что дашь именно столько, сколько можешь» (21 октября).

Всё это не было для Валерия Яковлевича чем-то принципиально новым. Привыкнув еще в отрочестве «наглостью скрывать свою робость», он старался выделиться в любой аудитории, где его могли оценить. Поэтому следующий, казалось бы сугубо бытовой, фрагмент «Моей юности» заслуживает внимания в свете его творческой биографии:

«Перед сестрами Викторовыми я не мог особенно ломаться, ибо ясно видел, что они не очень-то образованы и мало интересуются литературой. Все же я читал и посылал им свои стихи. У Кариных же собирались люди более или менее образованные – студенты, певцы, люди читающие. И чего я ни говорил перед ними! По всякому удобному, а чаще неудобному поводу высказывал я свои мысли, старался, чтобы они были особенно оригинальны и особенно неожиданны. Я не пропускал ни одного общего суждения, хотя бы о новой опере или о новом здании в городе, чтобы тотчас не запротиворечить этому суждению. Мне нужно было противоречить, чтобы спорить и говорить. Я даже иногда дома письменно составлял планы будущих своих бесед у Кариных и иногда умело, иногда очень грубо ломал разговор на свой лад. […] По самым ничтожным поводам я говорил громкие слова, заставляя себя не стыдиться их. По поводу опущенной шторы я говорил об ужасе дня и сладости принять в себя ночь, о первобытном человеке, мир которого был небосводом, и о будущем человеке, который будет жить только книгами, чертежами, утонченностью мысли. […] Увидя электрические фонари, я не мог не сказать, что они прекраснее луны; видя длинную полосу газовых фонарей вдоль улицы, я каждый раз говорил, что это – ожерелье улицы. Надо мной немного смеялись, немного по наивности, и интересовались мной». Поэтому самооценку из дневника: «Часы, потраченные на рисовку перед барышнями, – потеряны для меня» (16 мая 1892), – следует признать неверной.

Столь же полезной школой стало для Валерия Яковлевича участие в любительских спектаклях, где он играл даже… самого себя. 30 ноября 1893 года, в канун его двадцатилетия, на сцене Немецкого клуба в Москве была исполнена одноактная пьеска Брюсова «Проза», упомянутая в газетной хронике (6). Автор – под настоящей фамилией – играл молодого поэта Владимира Александровича Дарова, «артистка-любительница Раевская» (Наталья Дарузес), которой была посвящена пьеса, – его жену Талю. Сюжет сценки предельно прост. Получив большой гонорар, поэт собирается издать книгу стихов, но брат жены вынуждает его потратить деньги на платья и летний отдых, говоря Дарову: «Зачем вам издавать свои стихи? Их никто не поймет; вы их сочиняли не для публики, а для себя, так и читайте сами». Со словами: «Да, вы правы», – поэт рвет рукопись. Единственное стихотворение, которое он читает по ходу пьесы, не оставляет сомнений в том, о ком и о чем идет речь: это «Гаснут розовые краски…» – пролог к первому выпуску «Русских символистов».

Судьбе непонятого поэта-новатора, вынужденного уступать давлению семьи, посвящен рассказ «Через десять лет», написанный годом позже «Прозы». Под именем Ныркова Брюсов вывел себя, под именем Пекарского – Ланга (эту фамилию он носит и в повести «Декадент») (7). Пугая себя возможностью печального будущего, не следовал ли автор примеру… Тургенева? А.П. Могилянский предположил, что скульптура-автошарж «Будущность художника Павла Яковлевича Шубина» в романе «Накануне» (глава 20) и повесть «Петушков» – изображение перспективы жизни самого Тургенева под каблуком Полины Виардо (8). Так это или нет, но задуматься стоит…

В конце 1893 года Брюсов написал пьесу «Декаденты. (Конец столетия)». Прототипом главного героя – поэта Поля Ардье – послужил Верлен, стихи которого звучат в пьесе в переводе автора (9). Ироническим продолжением портретной галереи стали молодой поэт Владимир Александрович Финдесьеклев (от французского «fin de siècle», «конец века», синоним «декадентства») из комедии «Дачные страсти» (1893), которую цензура запретила за «безнравственность», и «юный символист и декадент» Анапестенский из прозаического наброска «Развратник» (февраль 1896), который «как все его собратья по перу, раз в год (осенью, когда критики еще не устали ругаться) печатал “книги” в 15 страниц толщиною. Особенность же г. Анапестенского состояла в том, что он особенно любил воспевать “осужденные ласки”, “тайны разврата” и другие ужасы, о которых слыхал в переводных романах (увы – г. Анапестенский слишком плохо знал иностранные языки, чтобы читать французских символистов)» (10). Насмешки метили не только в Брюсова, умевшего посмеяться над собой, но и в его подражателей. Декадентство входило в моду.

Четырнадцатого декабря 1894 года Валерий Яковлевич записал: «В начале этой тетради обо мне не знал никто, а теперь, а теперь все журналы ругаются. Сегодня “Новости дня” спокойно называют Брюсов, зная, что читателям имя известно». Второй выпуск «Русских символистов» был сделан еще в примирительном настроении, хотя и с сознательными дерзостями. Разделы, озаглавленные «Ноты», «Гаммы», «Аккорды», «Сюиты», были пронумерованы, но следовали друг за другом не по порядку номеров. Именно здесь появились стихи «З. Фукс» и «В. Дарова». О последнем Брюсов поведал в августовском интервью «Новостям дня»: «Г. Даров – один из наиболее страстных последователей символизма. Только в символизме видит он истинную поэзию, а всю предыдущую литературу считает прелюдией к нему. До сих пор, говорит г. Даров, поэзия шла по совершенно ложному пути». Тон критики стал жестче: символисты оказались не мистификаторами, но самоуверенными людьми, осмелившимися игнорировать мнение мэтров. Соловьев продолжал издеваться, хотя и выделил в книжке одно стихотворение – но не Брюсова, а Мартова – как «напоминающее действительную поэзию».

2

Русская литературная среда привыкла оглядываться на Европу и ее мнения. Союзниками в борьбе за символизм должны были стать иностранные поэты. «Нечто свершено. Заточенный дома и как-то успокоившись, я отдался одному делу. Вчера оно окончено. Оно не прославит моего имени, но представляет ценный вклад в русскую литературу, – без ложной скромности записал Брюсов 16 августа 1894 года, – это перевод ”Романсов без слов” Верлена». 11 ноября книга была дозволена цензурой и вышла в свет в конце декабря. Ограниченные финансовые возможности вынудили Валерия Яковлевича отказаться от включения в книжечку, изданную на свои средства тиражом в тысячу экземпляров, готового очерка жизни и творчества поэта и заменить его кратким предисловием, которое открывалось декларацией: «Верлен один из самых субъективных поэтов». Выбор сборника для перевода он объяснил следующим образом: «Хотя ”Романсы без слов” и прошли в свое время незамеченными, они были откровением для поэзии, первой книгой вполне выраженного, но еще не искаженного символизма (курсив мой. – В.М.)». Переводчик заранее готовился отражать возможные нападки, а потому, отметив трудность переложения Верлена на чужом языке, сделал такую оговорку: «Недостатки этой книги надо приписывать переводу, а не шедеврам Верлена» (11).

Критики набросились на качество перевода, но делали это в грубой форме и без каких-либо конкретных замечаний. «Брюсовский Верлен настолько далек от оригинала, – уверенно писал Коринфский, – что вызывает только усмешку, нелестную для переводчика» (12). «Брюсов совершенно не понял Верлена, – вторил ему анонимный рецензент «Недели», – все тонкие, неуловимые оттенки мысли он принял за бессмысленный набор слов, вставленный только для рифмы, и вообразил, будто заменить его аналогичным набором бессмысленных слов будет значить “перевести Верлена”» (13). Но и у обличителей – отнюдь не знатоков французской поэзии, за исключением Петра Краснова, переводившего Малларме, – не было оснований для подобной резкости, кроме неприязни к московскому декаденту. Традиции русских переводов Верлена еще не существовало, а имевшиеся образцы были малочисленны и в основном неудачны (первые опыты Сологуба появились в «Северном вестнике» лишь в 1893 году). Наиболее консервативные в политическом и литературном отношении критики не скрывали, что ополчились не только на Брюсова, но и на Верлена, считая его влияние вредным для русской поэзии (14).

Ранние переводы Брюсова не свободны от недостатков, поэтому в 1900-е годы он начал переводить Верлена заново, а в 1911 году, выпуская итоговое собрание, критически оценил свою первую книгу: «В этих опытах было гораздо больше усердия и восторга перед поэзией Верлена, чем действительно воссоздания его стихов на русском языке» (15). Брюсову «предстояло много учиться, и перевод стал отличной школой», – заметила историк символизма Дж. Гроссман (16). Леонид Гроссман, выступая на чествовании Валерия Яковлевича 16 декабря 1923 года с докладом «Брюсов и французские символисты», сказал: «”Острый галльский смысл”, по слову Блока, не только пленил, но и образовал Брюсова. При всем своеобразии его поэтического лица, на нем определяющими чертами легли эти отражения французского гения в его неустанном завоевании новых эстетических ценностей и кристаллической отшлифовке их для всего человечества. Эти боевые и созидательные традиции старого “галльского духа” были восприняты у нас в начале 1890-х годов юным поэтом Валерием Брюсовым» (17).

Валерий Яковлевич собирался послать Верлену первый и второй выпуски «Русских символистов» через газету «Фигаро». Сделал он это или нет, неизвестно. Перевод «Романсов без слов» был отправлен автору с почтительным письмом (18), но никакого ответа из Франции не пришло. Русский вариант стихотворной дарственной надписи звучал:

Еще покорный ваш вассал,

Я шлю подарок сюзерену,

И горд и счастлив тем, что Сену

Гранитом русским оковал.

Это первое отдельное издание Верлена в России и вообще за пределами Франции, равно как и первая авторская книга Брюсова.

Чтобы доказать успешное бытование символизма за границей, классиков было недостаточно – требовались современники, причем молодые. «Нас совершенно не интересует современная западная литература, – с сожалением констатировал Брюсов в третьем выпуске «Русских символистов», имея в виду русскую читающую публику, – особенно поэзия, так что имена ее самых видных (курсив мой. – В.М.) деятелей у нас совершенно неизвестны» (19). Первым примером – и первым открытием, сделанным в книжном магазине Ланга, – стал немецкий поэт Франц Эверс, который, несмотря на молодость (на два года старше Брюсова), успел за несколько лет выпустить полдюжины книг. Валерий Яковлевич бурно восторгался: «Это гений, которого уже давно не видал мир! Его лирика выше, лучше и Шиллера, и Гёте, и Гейне, и Ленау, его драма – если и ниже Шекспира, то выше Альфиери и Шиллера! А его книга псалмов (“Die Psalmen”), современных псалмов! предвещаний пророка и пророчеств поэта! Нет места говорить о нем, но особенно восхищен я его любовной лирикой (книга “Eva”). […] Эверс бесконечно разнообразен – он пишет философские произведения, романы, стихи» (20) – и переводил его стихотворения, хотя напечатал только одно. Перевод Эверса для отдельного издания был поручен Миропольскому, который вступил с немецким поэтом в переписку, но не довел работу до конца, в том числе из-за преследований цензуры, запретившей публикацию стихов Эверса и статьи о нем в третьем выпуске «Русских символистов». В 1906 году издательство «Скорпион» анонсировало сборник Эверса, однако русский читатель так и не узнал этого поэта, «еще неизвестного, но уже великого».

Еще одним «неизвестным, но великим» современником был Генрих Шульц. 19 ноября 1894 года Валерий Яковлевич прочитал о нем реферат в Кружке любителей западноевропейской литературы при Московском университете (21), где 20 октября огласил свой так и не напечатанный этюд о Верлене (22), а 8 ноября реферат об Эверсе. Изложив, с обильными цитатами, содержание основных книг Шульца и сообщив, что в 1890 году тот сошел с ума, Брюсов завершил выступление многозначительными словами: «Деятельность его сама по себе не была значительной, но деятельность десятков Шульцев, являющихся один на смену другому, уже потрясает здание нашей жизни. Они ведут нас к лучшему будущему – будущее всегда лучше настоящего». Слушали его, видимо, с большим вниманием, потому что никто из собравшихся имени Генриха Шульца не знал. И не удивительно: Брюсов придумал его – отчасти по образу и подобию мертвых душ из «Русских символистов», отчасти использовав реального Эверса – в чем сознался лишь три года спустя.

Кружок любителей западноевропейской литературы был основан 5 февраля 1894 года и собирался еженедельно; Брюсов впервые побывал там 21 сентября. Возглавлял его профессор историко-филологического факультета Николай Иванович Стороженко, не сочувствовавший «новым течениям», но разбиравшийся в них. Обязанности секретаря исполнял студент славяно-русского отделения Александр Антонович Курсинский (тезисы прочитанных рефератов сохранились в его архиве), поэт и переводчик, ставший по рекомендации Стороженко репетитором сына Льва Толстого Михаила. Брюсов учился на том же отделении, но познакомился с Курсинским не в университете, а в Русском охотничьем клубе на представлении пьесы Метерлинка «Втируша» 3 мая 1894 года. Среди участников кружка выделялись марксисты Владимир Максимович Фриче, Петр Семенович Коган и Владимир Михайлович Шулятиков, а также Марк Владимирович Самыгин и Ланг-Миропольский. Называю лишь имена, связанные с Брюсовым, поскольку эта среда была для него много важнее, чем те, с кем он сидел рядом на лекциях и семинарах.

Курсинский и Самыгин, получивший известность в литературе под именем «Марк Криницкий», во второй половине 1890-х годов стали друзьями Валерия Яковлевича: первый надолго, второй – до начала 1900-х годов (23). Отношения с марксистами закончились идейным разрывом, однако Фриче – «будущий великий критик, преемник Лессинга, ибо после этого писателя не было мало мальски достойных критиков» (24) – вместе с Курсинским был шафером на свадьбе Брюсова в 1897 году, а Брюсов – шафером на свадьбе Курсинского в 1907 году, хотя тогда прежней близости между ними уже не было.

Отношения с Фриче и Коганом (Шулятиков умер в 1912 году) Валерий Яковлевич восстановил только после революции. Первый трудился в Коммунистической академии, Институте красной профессуры и еще во множестве мест, оставаясь до своей смерти в 1929 году ведущим теоретиком официального марксистского литературоведения (его взгляды известны как «вульгарный социологизм»). Коган из приват-доцентов Петербургского университета стал профессором МГУ и президентом Государственной академии художественных наук. 16 декабря 1923 года Фриче по болезни не смог прийти на пятидесятилетие Брюсова, но прислал ему теплое письмо: «Как-то особенно ярко встает сейчас в памяти прошлое – наши студенческие годы. Помните наш студенческий литературный кружок – наши собрания – часто – у Вас на квартире на Цветном бульваре – наши споры и наши “симпозионы”» (25).

По неизвестной причине Валерий Яковлевич не посвятил отдельного доклада своей заочной знакомой – французской поэтессе Приске де Ландель. Правильно ее фамилия – точнее, псевдоним (настоящее имя Луиза Бургуэн) – должна писаться «де ль’Андель» (de l’Andel), то есть из Анделя. Неверное написание на обложке первого и, как оказалось, единственного сборника своих стихов «Радости и горести»[12]12

Перевод Брюсова; можно перевести как «Радости и печали».

[Закрыть] (Joies at Tristesses; 1895) поэтесса исправила сама (экземпляр в моем собрании). На родине она совершенно забыта, в России памятна только специалистам по Брюсову. Ее книгу Валерий Яковлевич обнаружил 6 февраля 1895 года, просматривая новинки в магазине Ланга, о чем на следующий день записал в дневнике: «Вчера получили % (проценты с капитала, оставленного дедом. – В.М.). Весь дом ожил. Я накупил себе символистов. Р. de Ландель из них очень мил» (26). Что привлекло его внимание? Несомненно, раздел, озаглавленный «Символизм», «цветные» заглавия вроде «Симфонии в красном» и «Голубого послания» и отзвуки Верлена и Бодлера. Брюсов сразу прочитал книгу и написал автору на адрес издателя. И вскоре получил ответ, из которого узнал настоящее имя поэтессы.

Черновики писем Брюсова, сохранившиеся в рабочих тетрадях, показывают, что он высоко оценил стихи новой знакомой и попросил разрешения поместить их переводы в «нашем маленьком журнале» как образцы молодой французской поэзии (27). Приска де Ландель (сохраним привычное написание) не знала русского языка и не могла прочитать присланные ей «Романсы без слов» и выпуски «Русских символистов», но охотно дала разрешение на публикацию. В начале апреля Брюсов сообщил ей, что отобрал для перевода две дюжины стихотворений, рассчитывая представить «более или менее символические» в «Русских символистах», а другие отправить в «Вестник иностранной литературы» со своей статьей. Следов подготовки журнальной публикации в архиве не обнаружено, но в третьем выпуске «Русских символистов» появились восемь стихотворений Приски де Ландель (предполагалось девять, но одно запретила цензура, как и переводы из Бодлера и Эверса) с предисловием переводчика, представлявшим собой краткий вариант статьи о ее творчестве, которая так и не увидела света. Брюсов выделил ее стихи в персональный раздел, подчеркнув «статусность» публикации, и подумывал о переводе большей части «Радостей и горестей» для отдельного издания. Он также послал ей обратные переводы своих переложений, которые поэтесса одобрила, равно как и отбор текстов: «По тому, какие из моих стихотворений Вы выбрали – а Ваш выбор кажется мне вполне обоснованным – я вижу, что Ваши читатели получат достаточно полное представление об особенностях моего творчества». «Русская слава» Приски де Ландель так и не состоялась, хотя начало ей было положено. В конце 1895 года переписка по неизвестным причинам прекратилась, и Брюсов окончательно потерял из виду свою корреспондентку.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?