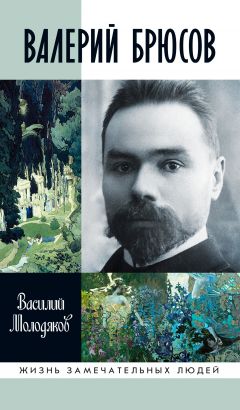

Текст книги "Валерий Брюсов"

Автор книги: Василий Молодяков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

3

В январе в Москву приехал Бальмонт с идеей выпустить коллективный сборник стихотворений – своих, Брюсова, Сологуба, Вл. Гиппиуса, Дурнова и Ивана Ореуса. Последний еще не избрал себе псевдоним «Коневской» по названию острова Коневец на Ладожском озере: отец-генерал запретил сыну выступать в литературе под настоящей фамилией, которой подписана лишь его первая публикация в ноябрьских «Книжках Недели» за 1896 год, и до своей смерти в 1909 году даже не разрешал раскрывать в печати его псевдоним.

Только в последнее десятилетие личность и творчество Ивана Коневского были наконец оценены за пределами узкого круга знатоков. Его значение для русской литературы (а не только для истории литературы) стало очевидным после выхода собрания стихотворений в «Новой библиотеке поэта», серии работ А.В. Лаврова и монографии Дж. Гроссман (31). В сознании читателей Коневской занял законное место в символистской фаланге, перестав считаться невоплотившимся из-за ранней гибели поэтом.

Знакомство с Ореусом оказалось для Брюсова главным приобретением поездки в Петербург (32). Первое впечатление от встречи 12 декабря 1898 года у Сологуба, где новый знакомец читал поэму «Дебри»: «Прекрасный поэт». Второе, через два дня: «Болезненный юноша, с нервными подергиваниями; немного напоминает Добролюбова былых дней, но менее привлекателен». Добролюбов, с творчеством которого Коневской был знаком через Гиппиуса, и французские символисты, которых он хорошо знал и любил, стали главной темой беседы. Рукописи Ореуса, привезенные Бальмонтом, привели Брюсова в восторг: «Мы все были увлечены, читали, перечитывали, переписывали, выучили наизусть» (январь 1899 года).

«Поэт мысли», продолжатель Боратынского, Тютчева и Вл. Соловьева, Коневской не мог остаться чужд Брюсову. Обнаружились между ними и иные черты сходства. В итоговой статье о творчестве друга для «Русской литературы ХХ века» под редакцией С.А. Венгерова, Валерий Яковлевич писал: «В гимназии, попав в уже сплотившийся круг одноклассников, Коневской не мог сойтись с ними по-товарищески и до конца школы остался наполовину чуждым ей. Привыкший к одиноким раздумьям, к серьезному чтению, к беседам со взрослыми, Коневской не умел войти в обиход гимназической жизни, с ее мальчишескими проделками, обманыванием учителей при помощи подстрочников (то есть шпаргалок. – В.М.) и, позднее, увлечением характерной школьной “эротикой”». Нетрудно заметить здесь рефлексию автора, столкнувшегося с такой же ситуацией. Но Валерий Яковлевич, видимо, не знал о параллельном мире, который придумал его младший друг, – воображаемой стране Росамунтии, сочетавшей славянские и варяжские элементы.

В отличие от Брюсова, Коневской был поздним ребенком, рано остался без матери и воспитывался исключительно отцом – военным историком генералом Иваном Ореусом. «Многие отличительные стороны личности Коневского, – отметил А.В. Лавров, – многие оттенки его идейных убеждений, его психологии поведения имеют наследственное происхождение. Цельность и определенность нравственных представлений, консерватизм, коренящийся не только в политических взглядах, но и в подчеркнуто почтительном отношении ко всему, что связано с поддержанием традиций и заветов, – с родом, домом, семейными устоями, благородство и предупредительная корректность в поведении, пристальный интерес к внутреннему миру личности в сочетании с известной асоциальностью, отчужденностью от злобы дня – все эти черты наглядно проступают в духовном облике и отца, и сына» (33).

По свидетельству Брюсова, «у Коневского была глубокая, нерушимая уверенность в том, что его поэзия – хороша и значительна. Он чувствовал, он сознавал себя большим поэтом, этого сознания ничто не могло поколебать. […] В разговорах, например, с К. Бальмонтом, Коневской (на десять лет моложе его. – В.М.), как-то невольно, принимал тон “старшего” и начинал указывать те и другие, как ему казалось, недостатки в стихах своего собеседника, что выходило несколько комично. Когда в 1899 году К. Бальмонт предложил издать “Книгу раздумий”, альманах, в котором рядом со своими стихами хотел поместить стихи Коневского, тот принял это как справедливую дань со стороны старшего собрата достоинству своих стихов. Ни на минуту Коневской не мог даже помыслить, что К. Бальмонт оказывает ему благородную услугу, связывая свое уже “признанное” и “чтимое” имя с именем никому не известного поэта-дебютанта». «Это равенство в отношениях, установившееся с первых же встреч, Брюсовым было принято и признано: он отдавал должное своеобразию таланта, глубине мысли и редкой широте познаний молодого поэта, проявлявшего удивительные для его возраста зрелость и самостоятельность суждений» (34).

В отличие от Брюсова, Коневской был чужд стихии литературной игры, не говоря уже об эпатаже и позерстве. Подобно Брюсову, он обращался в «Северный вестник» как самый передовой журнал своего времени и в 1896 году даже встречался с Минским, а затем с Перцовым, но из этого ничего не вышло. Коневской не искал своего читателя (хотя надеялся на него), не говоря о том, чтобы угодить издателям и критикам. «Он не умел писать ни о ком, кроме как о себе, – подытожил Брюсов, – да, в сущности говоря, и не для кого, как только для самого себя. Коневскому было важно не столько то, чтобы его поняли, сколько – чтобы понять самого себя» (35).

Стиль – это человек. Особенности личности Коневского в полной мере проявились в его индивидуальном стиле, с обилием архаизмов и затрудненным синтаксисом. «Я люблю, чтобы стих был несколько корявым», – приводил Брюсов слова друга, поясняя, что того «раздражала беглая гладкость многих современных стихов». На память приходят эксперименты архаиста 1820–1830-х годов Степана Шевырева, который презрительно именовал карамзинистов «утюжниками», а собственные стихи называл «темными» и «тяжелыми», считая формальную негладкость художественно необходимой. Коневского с Шевыревым никто пока не сопоставлял, хотя его сравнение с другим любомудром Дмитрием Веневитиновым, мотивировавшееся прежде всего сходством биографии, стало общим местом. Связующим звеном между ними можно считать поэзию Случевского, которую высоко ценили и Брюсов, и Коневской.

Творчество Коневского – слишком значительная тема, чтобы говорить о ней вскользь, поэтому ограничусь цитатами, характеризующими его отношения с Брюсовым. «Поэзию Ореуса считаю одной из замечательнейших на рубеже двух столетий» (декабрь 1899), – отклик на получение первого и единственного прижизненного сборника стихов и прозы Коневского «Мечты и думы» с надписью «Милому Валерию Я. Брюсову в знак признательности за любовь к моему творчеству и сродства мировоззрений» (36). «Коневскому я обязан тем, – признал Брюсов в автобиографии, – что научился ценить глубину замысла в поэтическом произведении – его философский или истинно символический смысл. […] Коневской своим примером, своими беседами, заставил меня относиться к искусству серьезнее, благоговейнее, нежели то было “в обычае” в тех кругах, где я вращался прежде».

В конце апреля 1899 года в Московском университете начались государственные экзамены, которым предшествовали студенческие волнения, пошедшие из Петербурга и прокатившиеся по многим городам. Валерий Яковлевич занял позицию стороннего наблюдателя, сосредоточившись на подготовке к экзаменам. Сочинение (аналог современной дипломной работы) «Теория познания у Лейбница» философ Л.М. Лопатин оценил высшим баллом – «весьма удовлетворительно». На письменном экзамене по всеобщей истории у славившегося своей строгостью В.И. Герье Брюсов выбрал тему о Руссо; по русской истории В.О. Ключевский дал «Явления русской истории XIII и XIV веков». Он выдержал все «испытания» – кроме устного греческого, к которому недостаточно подготовился, – с наилучшими оценками и 7 сентября получил диплом № 21082 первой степени, то есть с отличием:

«Предъявитель сего, Уалерий Иаковлевич Брюсов, вероисповедания православного, из мещан, по весьма удовлетворительном выдержании в Московском Университете, в 1894 и 1895 годах, полукурсового испытания и по зачете определенного Уставом числа полугодий на Историко-Филологическом Факультете означенного Университета подвергся испытанию в Историко-Филологической Испытательной Комиссии при Императорском Московском Университете в апреле и в мае месяцах 1899 года, при чем оказал следующие успехи: 1) по сочинению весьма удовлетворительно; 2) по письменным ответам: по русской истории весьма удовлетворительно; по всеобщей истории весьма удовлетворительно; 3) по устным ответам: по греческому языку удовлетворительно, по латинскому языку весьма удовлетворительно, по русской истории весьма удовлетворительно, по новой истории весьма удовлетворительно, по истории церкви весьма удовлетворительно, по истории славянских народов весьма удовлетворительно, по истории новой философии весьма удовлетворительно.

По сему на основании ст. 81 Общего Устава Императорских Российских Университетов 23 августа 1884 года, г. Брюсов в заседании Историко-Филологической Испытательной Комиссии 31 мая 1899 года, удостоен диплома первой степени, со всеми правами и преимуществами, поименованными в ст. 92 Устава и в V п. Высочайше утвержденного в 23 день августа 1884 года мнения Государственного Совета. В удостоверение сего и дан сей диплом г. Брюсову, за надлежащею подписью и с приложением печати Управления Московского Учебного Округа» (37).

Вместе с ним курс окончили Саводник и Викторов, будущий президент Сербской Академии наук Александр Белич и будущий член-корреспондент АН СССР славист Николай Дурново, но с двумя последними Брюсов, видимо, не общался. Университетские знакомства – исключая те, что завязались в Кружке любителей западноевропейской литературы, – не сыграли в его жизни никакой заметной роли и поддерживались недолго, по инерции. После экзаменов, закончившихся попойкой, хождением «по самым отреченным пристанищам» и двухдневной головной болью, Брюсов с женой отправился в Алупку. «Я сюда приехал совсем не живой, – жаловался он Бунину 29 июня. – […] Целый месяц изучал я какие-то литографированные записки, изучал нередко то, что искренно считал просто детской глупостью. И эти глупости, сказанные самодовольно, торжественным тоном откровения, я выучивал и после пересказывал, ибо не спорить же мне было перед экзаменаторами». Экзамены измучили Брюсова, подвигнув его на филиппики против современной науки в целом: «Я эту самодовольную, эту самоуверенную науку – ненавижу, презираю. Придумывать способы, свои “научные методы”, чтобы отнять у мысли всякую самодеятельность, чтобы всех сравнять и зоркость гения заменить счислительной машиной. […] Если бы я мог, все так же отдаваясь поэзии, успеть сказать им о их науке все то, что я уже знаю, и раскрыть иное, что мне еще смутно, обличить до конца это пошлое всемирное лицемерие!» (38).

Общее состояние духа сказалось на занесенных в дневник впечатлениях от Крыма: «Не было уже прежней радости перед зелеными склонами гор, перед ширью моря, каменными тропами. […] В крымских видах слишком много однообразного. […] Много мешало нам, что мы были не одни, с нами жили все наши домашние; сначала мать с сестрами, уехавшие раньше нас, а потом внезапно приехал и отец, истомившийся в одиночестве. Новым наслаждением в этом году было только купание. Это сладко – отдаться морю. Встретился здесь и с Бальмонтовскими знакомыми: девица со змейкой (у нее есть живая змейка, с ней она и спит) и с ее, кажется, компаньонкой, Анной Рудольфовной, довольно странной пророчицей, поклоняющейся стихам». «Девица со змейкой» следа в жизни Брюсова не оставила, зато ее компаньонкой оказалась Анна Минцлова, одна из самых загадочных фигур Серебряного века. О встрече с ней в конце октября 1899 года он записал: «Она оказалась менее интересной, чем при беглом знакомстве. Эти обычные речи о демонах, вампирах, духах – я уже слишком слышал. Интереснее ее физическая организация, неверный глаз, резкие ощущения» (39).

Заканчивая по возвращении в Москву очередную тетрадь дневника, Валерий Яковлевич подводил итоги: «Этот круг моей жизни дал мне слишком много счастья и удачи! Говоря в общем, мне удавалось едва ли не все, что я начинал, исполнилось многое из того, чего ждал давно, долгие холодные годы. […] Все это с тех дней, как мы живем с Эдой (так Брюсов прозвал Иоанну Матвеевну в честь героини одноименной поэмы Баратынского. – В.М.). Вот скоро два года, как я не знаю тех безумных, бесконечных приступов тоски, которые на целые недели выбрасывали меня из жизни. […] Бодрость, уверенность, надежды – вот мое обычное настроение теперь» (июль 1899 года).

Дозволенная цензурой 26 марта 1899 года, «Книга раздумий» вышла лишь в конце ноября. Руководил изданием Бальмонт, открывший ее своими циклами «Лирика мыслей» и «Символика настроений» (20 стихотворений). За ними следовали «Раздумья» Брюсова (17 стихотворений и один перевод из Метерлинка), «Красочные сны» Дурнова (пять стихотворений) и «От солнца к солнцу» Коневского (12 стихотворений). Последнему досталось от рецензентов больше всех. Можно было оставить без внимания зубоскальство Амфитеатрова, но отзыв талантливого «предсимволиста» Дмитрия Шестакова не мог не огорчить: «Бредить и гордиться своим бредом – вот в чем “и признак, и венец”[31]31

Цитата из стихотворения А.А. Фета «Одним толчком согнать ладью живую…».

[Закрыть] четырех поэтов. […] Обозревая эту “выставку отверженных”[32]32

«Выставка (салон) отверженных» – в 1860–1870-е годы альтернативные выставки работ, отвергнутых жюри Парижского салона.

[Закрыть], мы невольно поражены какими-то кошмарными образами, темнотой и невразумительностью мысли, вложенной иногда в безобразные, а иногда в превосходные по внешности формы. […] Кажется, трудно и в дальнейшем ожидать от этих представителей нашего декадентства более просветленных стихотворений… Слишком уж безнадежно все они манерны, хотя “Ассаргадон” г. Брюсова, если бы это было не единичное у него простое стихотворение, и могло бы указать на лучшее будущее для этого поэта» (40).

«Лучшее будущее» оказалось рядом. В июле 1899 года Бальмонт познакомил Брюсова с Юргисом (Георгием) Казимировичем Балтрушайтисом, писавшим стихи по-литовски и по-русски, и Сергеем Александровичем Поляковым, купеческим сыном, математиком, полиглотом и поклонником «нового искусства». Поляковы (Фабрично-торговое товарищество Знаменской мануфактуры А.Я. Полякова) были более «купецкой» семьей, чем Брюсовы, и несравненно более состоятельной. Брюсов часто виделся с ними в Москве и в подмосковном имении Поляковых Баньки и был шафером на свадьбе Балтрушайтиса. Общность интересов выявилась сразу же. «Заметнейшей чертой новой интеллигенции, в состав которой вливается значительно число выходцев из патриархальных буржуазных семей, оказывается эстетизм, становящийся знамением века, – отметил Н.В. Котрелев. – Подобного массового увлечения искусством не только как предметом потребления, но и как полем приложения сил, как средством реализации человеческого “я”, самоидентификации не знало русское общество ни до, ни после. Искусство и художник оказываются едва ли не самыми продуктивными мифообразующими символами общественного сознания. Апогея этот процесс достигает, кажется, в 1910-х годах, но первыми его протагонистами были люди поколения Полякова и Брюсова» (41).

Глава седьмая

«Скорпион»

1

Кому принадлежала инициатива создания «Скорпиона» – лучшего символистского издательства России? Екатерина Бальмонт утверждала, что ее мужу, когда тот летом 1899 года жил у Поляковых (Бальмонт и брат Полякова были женаты на сестрах) и писал «Горящие здания» (1). Иоанна Брюсова все сводила к встрече своего мужа с Поляковым, у которого «были деньги (в достаточном количестве), у Валерия Яковлевича – знания и запас литературных работ, а редакторско-издательский пыл в избытке был у обоих» (2). Других ближайших участников – Бальмонта и Балтрушайтиса – она в начале тридцатых годов не упомянула: первого как эмигранта, второго как тогдашнего литовского посланника в Москве.

Ясно одно: без денег Полякова никакого «Скорпиона» бы не было, а триумфальный выход русского символизма к читателю если бы и состоялся, то на несколько лет позже. Бальмонт выпускал книги за собственные деньги или при поддержке меценатов вроде князя Урусова, но это отнимало много времени и сил, не обеспечивая спокойной жизни. Издательская деятельность Брюсова приносила сплошные убытки, а положение семьи, в которой подрастали три сестры на выданье, не позволяло надеяться на дополнительные средства. Поляков готов был рискнуть и рискнул, тем более с учетом энергии Бальмонта и Брюсова. Так появился «Скорпион».

Новое предприятие нарекли сообща – по некоторым сведениям, идея принадлежала Бальмонту – и не без желания удивить публику. «Что в сей гадине лестного для себя зрит декадентское издательство?» – привычно иронизировал Амфитеатров (3). В названии принято видеть указание на знак Зодиака, под которым предприятие было создано, однако, по предположению Н.В. Котрелева, здесь присутствует «специфически декадентский обертон»: «средневековая космология в мужском теле знаки Скорпиона ставила в соответствие с областью гениталий» (4). Первую марку издательства, обыгрывавшую зодиакальный символ, нарисовал приятель Балтрушайтиса художник Николай Филянский (впоследствии известный украинский поэт), но уже в 1904 году ее сменила более изящная работа Николая Феофилактова, ставшего ведущим графиком издательства.

Офис «Скорпиона» разместился в конторе Поляковых в Китай-городе, где Сергей Александрович отбывал повинность в качестве кассира семейной фирмы. Стоявшее в официальном адресе слово «амбар» не подходило для декадентского издательства, поэтому было заменено на загадочное обозначение «А 10/11». Да и в купеческой среде Сергей Александрович свои издательские дела по понятным причинам не афишировал.

Осенью 1899 года началось формирование издательского портфеля. У Полякова были готовы переводы пьесы Генрика Ибсена «Когда мы, мертвые, проснемся» (совместно с Балтрушайтисом) и сборника новелл Кнута Гамсуна «Сьеста», а в работе находился его роман «Пан». Балтрушайтис перевел трагедии Габриэле д’Аннунцио «Мертвый город», «Джиоконда» и «Слава». Бальмонт горел желанием переиздать переводы из Эдгара По и Шелли. Преобладание иностранных авторов в первые годы деятельности «Скорпиона» объяснялось не столько бедностью литературы русского символизма, сколько стремлением подчеркнуть свою принадлежность к самой передовой фаланге европейского «нового искусства» и преемственность по отношению к его великим предшественникам. Метерлинк из объекта насмешек уже превратился в модного и респектабельного автора: с 1902 года выходило первое собрание его сочинений на русском языке (в первом томе были и переводы Брюсова), а постановка пьесы «Монна Ванна» с Верой Комиссаржевской в главной роли, через полгода после парижской премьеры, стала настоящим событием – резкий фельетон Власа Дорошевича немедленно вызвал язвительный ответ Брюсова (5).

Валерий Яковлевич разделял культуртрегерский пафос своих товарищей, выпустив в «Скорпионе» переводы произведений культовых авторов символизма: Метерлинка (рассказ «Избиение младенцев» в 1904 году, драма «Пеллеас и Мелизанда» и стихи в 1907 году), Верхарна («Стихи о современности» в 1906 году и трагедия «Елена Спартанская» в 1909 году) и Верлена («Собрание стихов» в 1911 году). Он же предложил издать серию авторских сборников иностранных поэтов – замысел из эпохи «Русских символистов», оставшийся нереализованным, – в едином оформлении, для которого были использованы работы бельгийского графика Тео ван Риссельберга. «Скорпион» привлекал к работе модных европейских художников: немец Фидус (Гуго Хеппенер) нарисовал обложку к самой знаменитой книге Бальмонта «Будем как солнце» (1903); итальянец Альберто Мартини проиллюстрировал второе издание сборника прозы Брюсова «Земная ось» (1910), но выпуск альбома его иллюстраций к Эдгару По, задуманного как приложению к собранию сочинений в переводе Бальмонта, не состоялся (6).

К моменту основания издательства у Брюсова были одни лишь замыслы. Единственная относительно готовая работа – «Собрание стихов» Александра Добролюбова, о выпуске которого он задумался осенью 1898 года, – обрекалась на коммерческий неуспех и насмешки критиков. Уход Добролюбова из литературы лишал фалангу одного из бойцов, однако Брюсов высоко ценил то, что Александр Михайлович успел написать, а обстоятельства его ухода могли привлечь внимание к книге. Он начал разыскивать рукописи, которыми «брат Александр» более не дорожил, и составил обширное собрание его стихов, прозы и статей, среди которых были «Диалог старого и нового Канта» и «Опровержение Шопенгауэра и всех других мыслителей». Второе по значению собрание рукописей Добролюбова, включавшее его ранние тексты и черновые наброски, находилось в Петербурге у друга автора – философа Якова Эрлиха. С ним Брюсов связался через Коневского, тоже собиравшего тексты Добролюбова и вызвавшегося помочь в работе. Поначалу «брат Александр» запретил публиковать свои произведения, но в начале апреля 1899 года передумал и написал Иоанне Брюсовой из Архангельска, что разрешает издание. Валерий Яковлевич известил об этом Коневского (почему-то лишь через два месяца), однако Эрлих и после этого отказывался показать свои сокровища, видимо, ожидая личного подтверждения автора. Только к концу лета все вопросы были улажены. 2 сентября Коневской закончил статью для будущего издания «К исследованию личности Александра Добролюбова» (под этим заглавием скрывалось общефилософское эссе о природе познания и творчества) и собрался в Москву (7).

На какие средства Брюсов намеревался издавать книгу, неизвестно (рассматривался вариант предварительной подписки). Неизвестно и то, как он подвигнул на это Полякова, – возможно, ссылками на близость Добролюбова к французским символистам, ценимым меценатом, «у которого библиотека полна книгами “Mercure de France”». Именно так Брюсов отрекомендовал его Коневскому в письме 19 ноября 1899 года. Замысел был откровенно провокационным: «Собрание стихов» молодого (23 года) автора объемом в 72 страницы выпускалось так, как издавали покойных классиков, – с примечаниями, описанием рукописей, сводкой вариантов и двумя вступительными статьями: первая – Коневского, вторая – «О русском стихосложении» Брюсова. 1 декабря рукопись прошла цензуру – первой из «скорпионовских».

В самом начале 1900 года, когда книга уже была в печати, в дело вмешался Георгий Добролюбов. Он сообщил Коневскому, что намерен заняться выпуском полного собрания сочинений старшего брата в трех томах – не для продажи, так как не желает предавать фамилию «поруганию», – и предложил ему и Брюсову войти в число редакторов вместе с Эрлихом, Квашниным-Самариным, Гиппиусом и поэтом Борисом Бером. В январе Коневской приехал в Москву вместе со своим другом Иваном Билибиным для осмотра старинных церквей, по которым их водил Валерий Яковлевич, и известил его об этом. Брюсов не собирался менять свои планы, но написал брату поэта. Одно или два письма затерялись, поэтому пик эпистолярного общения пришелся на апрель, когда «Собрание стихов» уже вышло. Георгий Михайлович остался доволен изданием и ничего более не предпринимал (8).

Критика, как и ожидалось, оказалась беспощадной к стихам Добролюбова и к статье Коневского – за «неудобопонимаемость». Заслуживает внимания замечание Шестакова о том, что «изданы “стихи” прекрасно […] что книжка заключена в благородно простую обложку, как-то неуловимо напоминающую старые, умные книги, и что обложка эта, по нашему искреннему убеждению, оказывается самой художественной частью книги» (9).

Первая книга нового издательства – пьеса Ибсена «Когда мы, мертвые, проснемся» – появилась на прилавках в конце февраля 1900 года и была распродана за три недели. «Сьеста» Гамсуна и драмы д’Аннунцио имелись на складе еще в конце 1907 года, но следует помнить о разнице тиражей: от трехсот экземпляров Добролюбова до 2400 экземпляров д’Аннунцио и 3025 экземпляров первой книги альманаха «Северные цветы», которая оставалась нераспроданной до конца даже в ноябре 1917 года (10). «Скорпион» также взялся продавать декадентские книги прошлых лет: «Natura naturata, natura naturans» Добролюбова, «Chefs d’œuvre», «Me eum esse» и «О искусстве» Брюсова, «Книгу раздумий», а также выпущенные в конце 1899 года на средства авторов «Мечты и думы» Коневского и «Одинокий труд» А. Березина (новый псевдоним Ланга).

Поляков сознавал, что «Скорпион» будет убыточным предприятием, возможности которого строго ограничены его личными средствами, поскольку на понимание и, тем более, на участие семьи рассчитывать не мог. Гонорары он платил небольшие, а порой не платил вовсе[33]33

В начале февраля 1902 года Брюсов писал Курсинскому: «При распределении гонорара за “Северные цветы” Ты не имелся в виду вовсе. Тебе известно, что “Северные цветы” дают убыток до 2000 р. При таких условиях я не вижу причин выражать притязание на гонорар. “Северные цветы” платят лишь тем лицам, чье имя может иметь влияние на сбыт альманаха: Мережковскому, Розанову, за исторические матерьялы (издательство приобретало оригиналы в собственность. – В.М.) и т. д. Всё, что я могу Тебе предложить, это получить свой гонорар экземплярами “Северных цветов”» (ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 352).

[Закрыть], за что ему задним числом досталось от Бунина, но в саркастических строках последнего, помимо нелюбви к декадентам вообще, видна личная неприязнь бедного дворянина к богатому «купчику» (11). В то же время Поляков понимал важность миссии «Скорпиона», поэтому не экономил ни на оформлении, считая художников полноправными соавторами, ни на полиграфии, найдя единомышленника в лице Василия Воронова, в типографии которого напечатана большая часть продукции издательства. Только первые книги были традиционными по оформлению и печати, что вызвало нарекания эстета Философова: «Шрифт и бумага по-прежнему оставляют желать лучшего. Видно, что в “Скорпионе” мало любят книгу и ее внешний вид» (12).

Вскоре «скорпионовские» издания приобрели отличительные черты, которые делали их легко узнаваемыми и стали объектом подражания со стороны других модернистских издательств: бумага верже, большой, порой почти квадратный формат, широкие поля, мелкий, но очень четкий шрифт, ложный шмуцтитул, авантитул с названием книги или фамилией автора (здесь Брюсов делал инскрипты), аннотированный каталог (нередко с отдельной пагинацией). Элегантность оформления сочеталась со строгостью: большинство книг «Скорпиона» имело шрифтовые обложки в одну или две краски, что отличало их как от более ранних декадентских книг («Natura naturata, natura naturans» Добролюбова с обложкой Микешина или «В безбрежности» Бальмонта с обложкой Дурнова), так и от более поздних (продукция издательства «Гриф»). Повышенное внимание уделялось эстетике набора, о чем свидетельствует письмо Брюсова Сологубу, который полностью доверил ему подготовку к печати и издание своих стихов, отказавшись от чтения корректур: «Я позволяю себе только переставлять некоторые стихотворения и иногда (очень редко) разбивать на строфы […] для красивости страниц. Иначе, если на левой и на правой странице стихи неравной длины или не соответствующие одно другому, получается неприятная кривизна, “косота”; мы этого очень избегаем в книгах стихов» (13).

Среди изданий осени 1900 года особое место занял сборник стихов Брюсова «Tertia vigilia» («Третья стража»[34]34

В сторожевой службе римских войск ночь делилась на четыре стражи (смены караула); третья приходилась на первые три часа после полуночи – самое глухое время ночи.

[Закрыть]), подготовленный им к печати во время летнего пребывания в Ревеле. Старинный, полный памяти прошлого и в то же время по-современному комфортабельный европейский город понравился Валерию Яковлевичу, о чем он писал приятелям, старой подруге Марии Ширяевой и новой подруге Анне Шестеркиной (они сблизились зимой 1899/1900 года), порой используя один и тот же исходный текст: в эпистолярной практике молодого Брюсова случай не единственный (14). «Первую половину этого времени жили одни (с женой. – В.М.), ни с кем не знакомы, тихо, по-немецки. Утром я переводил “Энеиду”, после обеда мы читали, сидя в парке, вечером я писал автобиографию («Моя юность». – В.М.) – и так изо дня в день» (июнь-июль). Июль прошел в общении с приехавшим на отдых Бартеневым, который «тотчас нашел нам работу» по подготовке к печати писем московского почт-директора пушкинских времен А.Я. Булгакова к его брату К.Я. Булгакову, занимавшему аналогичную должность в Петербурге.

Брюсов переживал творческий подъем, о чем торжественно писал Самыгину: «Чувствую и сознаю свои силы. Ныне я не могу написать ничтожной вещи. Все равно – будь то статья, драма или поэма. Я буду в них полновластным творцом и буду говорить как учитель. Я мог бы наполнить сотни томов, если б хотел сказать все. Мне теперь дела нет до формы – до формы в самом широком смысле. Теперь я воистину достиг того, о чем твердил с детства. […] Я нашел свою высоту» (15). Результаты оказались скромными. «Мою юность» автор довел до романа с Лёлей и оборвал раз навсегда. К переводу и изучению «Энеиды» он возвращался неоднократно, но так и не завершил работу. В «Третьей страже» «Моя юность» и «Энеида» объявлены среди «готовящихся» вместе со сборником стихов «Corona», переводом «Стихов о современности» Верхарна, «Историей русской лирики» и книгой прозы «Истины. Мои письма». Переводы из Верхарна под таким заглавием вышли только в 1906 году. Остальные замыслы остались в тетрадях и ожили только в публикациях «из наследия».

2

14 июня 1900 года цензура дозволила «Третью стражу» за исключением пяти стихотворений («Антихрист», «Рождество Христово», «Ламия», «Я люблю в глазах оплывших…» и «Астарта Сидонская») и отдельных строф поэмы «Аганатис». С помощью Юрия Бартенева, только что поступившего на службу в цензуру, почти все вычеркнутое удалось отстоять, за исключением «Астарты Сидонской» («Антихрист» получил название «Брань народов»). 12 августа новый вариант рукописи был разрешен. Сборник с подзаголовком «книга новых стихов» – первый за почти четыре года – вышел тиражом 600 экземпляров между 16 и 21 октября.

«Tретья стража» отличалась столь же продуманной композицией, как и ее предшественницы. Книгу открывала очередная декларация: «Конечная цель искусства – выразить полноту души художника. Я полагаю, что задачи “нового искусства”, для объяснения которого построено столько теорий, – даровать творчеству полную свободу. Художник самовластен и в форме своих произведений, начиная с размера стиха, и во всем объеме их содержания, кончая своим взглядом на мир, на добро и зло». Особенно чеканной выглядела заключительная фраза: «Кумир Красоты столь же бездушен, как кумир Пользы». Сборник состоял из пяти разделов. Все структурные единицы имели посвящения, подчеркивавшие принадлежность автора к фаланге: «Любимцы веков» – Дурнову, «Царю северного полюса» – Коневскому, «Аганатис» – Березину (Лангу), «Сказание о разбойнике» – Полякову, «Город» – Бальмонту, «Книжка для детей»[35]35

Кроме нескольких стихотворений в разделе не было ничего «детского», поэтому Бартенев просил переменить заглавие, заметив: «Сами можете видеть, что за ребята». А. Коневской счел его выставленным «ради блажи и баловства».

[Закрыть] – Бахману, «Картинки Крыма и моря» – Бунину, «Повторения» – Балтрушайтису.

Особенностью сборника было то, что с оригинальными стихотворениями в нем чередовались переводные, общим числом девять. Подбор авторов был столь же многозначителен, как и фаланга адресатов посвящений: Гюго, Верхарн, д’Аннунцио, Верлен, Эверс, Тристан Клингзор и Тютчев (французские стихи). Переводы не выделялись в особый раздел, как это обычно делалось, но были вкраплены в живую ткань книги среди тех оригинальных стихотворений, которым они соответствовали: «Соломон» и «Орфей» Гюго – в «Любимцах веков», «Красная шапочка» Клингзора – в «Книжке для детей». Брюсовская новация, восходящая к «Русским символистам», где так же чередовались оригинальные и переводные тексты ради достижения общего эффекта, никем не была оценена, и автор вскоре отказался от нее (исключение – один перевод из д’Аннунцио в следующем сборнике «Urbi et orbi»[36]36

«Граду и миру» (лат.).

[Закрыть]).

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?