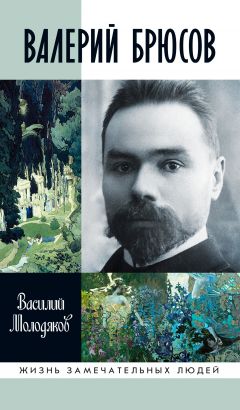

Текст книги "Валерий Брюсов"

Автор книги: Василий Молодяков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Браиловский участвовал в революционном движении еще гимназистом. В 1902 году он стал социал-демократом, бросил учиться, уехал в Германию, примкнул к «искровцам» и занялся нелегальной доставкой газеты в Россию. Организовал несколько демонстраций и столкновений с полицией, за что в августе 1903 года был приговорен к смертной казни, замененной пятнадцатью годами каторги в Акатуе, поэтому и написал: «О моей участи Вы, вероятно, знаете по газетам». «В ответ он прислал мне пышный том – это было его “Urbi et orbi”. Странно было, лежа на нарах, среди убийц, разбойников, поджигателей помещичьих усадеб и пламенных политических догматиков, перелистывать модный том на роскошной бумаге со словесными феериями» (44).

Браиловский был не единственным знакомым Брюсова в революционном лагере. В сентябре 1902 года с ним вступил в переписку молодой Алексей Ремизов, отбывавший в Вологде уже не первую ссылку, а почти год спустя ему прислал стихи другой вологодский ссыльный – Иван Каляев. «Берегите себя: Вы – талант, – ответил Валерий Яковлевич 17 сентября 1903 года. – А поэтический дар, по моему разумению, более нужен литературе, чем революции. Русская изящная словесность и без того понесла слишком тяжелые жертвы в прошлом, когда писатели уходили в политику. Сказанное, разумеется, не означает, что я предлагаю Вам отречься от ваших убеждений. Постарайтесь лишь сберечь себя!» (45). Но Каляев сделал другой выбор: в феврале 1905 года он убил великого князя Сергея Александровича и через несколько месяцев был казнен.

Осенью 1905 года Браиловский бежал из Акатуя и продолжал вести бурную жизнь профессионального революционера, несколько раз был на волосок от смерти, а затем эмигрировал во Францию. Оттуда в 1917 году он перебрался в США, где выпустил несколько книг стихов и опубликовал очерк о встрече с Брюсовым.

Краткое предисловие к «Me eum esse», датированное 23 июля, тоже обращено к «юношам бледным»: «Если мне и не суждено продолжать начатое, эти намеки подскажут остальное будущему другу. Приветствую его». В тот же день Брюсов написал стихотворение «Последние слова» – «предсмертные стихи, звучащие уныло» – с концовкой: «Так много думано, исполнено так мало!», отсылавшей читателя к знаменитой фразе Надсона: «Как мало прожито, как много пережито». Тремя днями раньше он сообщил Лангу: «Расхворался окончательно и отчаянно. Нахожусь в состоянии, близком и к смерти, и к самоубийству». Однако, ни Ширяевой, ни Перцову Валерий Яковлевич в эти дни о болезни не писал, а в позднейшем письме Курсинскому поведал, что отправился в Самарканд, но по дороге заболел – неясно, чем именно – и вернулся (возможно, все это сообщение – мистификация). 26 июля наступила кульминация кризиса: «Душевно, телесно и умственно погибаю. […] Послал Лангу распоряжения на случай моей смерти или самоубийства». Вот эти распоряжения:

«Мой неизменный друг! Пишу Тебе это письмо в здравом уме и твердой памяти и притом, как видишь, твердой рукой. Итого можешь рассматривать его (письмо) как мое завещание. Говорю Тебе откровенно и серьезно – дело мое очень плохо: телесно я никуда не годен, духовно – колеблюсь, а умственно – увы! – умственно ослабеваю. Конечно, я не намерен слишком рано опускать руки. Бороться я буду, но до известного предела; Ты сам понимаешь, что так я и должен поступить, – отговаривать меня – я твердо надеюсь – не станешь. Итак, дело не в том. Завтра или послезавтра я пошлю Тебе заказной рукописный пакет. Это тетрадь маленьких размеров моей книги “Me eum esse”. Эту маленькую тетрадь Ты отдашь переписать хорошему переписчику, требуя, чтобы знаки препинания он расставлял именно так, как у меня. Переписанную рукопись [спешу оговориться: так начнешь Ты поступать в том случае, если я пришлю Тебе прощальное письмо или если Ты получишь определенные сведения о моей смерти (красивое слово); пока же этого нет, прошу Тебя и заклинаю нашей старой дружбой рукописи моей никому не показывать, а самое лучшее и самому ее не читать]. Продолжаю. Переписанную рукопись отдашь Ты в цензуру, причем спорь с цензорами и отстаивай каждое слово. Когда рукопись выйдет из цензуры, тащи ее к Лисснеру и Роману. Туда же еще раньше надо будет снести рукопись “Juvenilia”, которая находится у моего отца. (Относительно денег я, конечно, в свое время извещу моих родных). Формат и внешность издания должны быть такими же, как Сhefs d’œuvre 2-е издание. Каждой книги – и “Juvenilia”, и “Me eum esse” – должно быть напечатано только 600 экземпляров. Если когда-нибудь в будущем книги мои распродадутся, предлагаю Вам, т. е. Тебе и моим, напечатать “Полное собрание стихотворений” Валерия Брюсова, куда могут войти все стихи, напечатанные мною при жизни и внесенные в “Juvenilia” и “Me eum esse”. Глупой прозы моей прошу никогда не перепечатывать (46). […] Домашних моих (разумею маму и сестер) не пугай» (47). Домашним он в те же самые дни писал совершенно по-другому: «Прознали здесь, что я оный самый Валерий Брюсов, и показывают на меня пальцами. […] Играете ли вы в крокет? есть ли грибы? сколько черники и брусники? маринуете? варите?» (48).

Ланг получил рукопись с предисловием… от своего имени, написанным рукой Брюсова: «Me eum esse – последняя книга Валерия Брюсова, который скончался [число] … 1896 года в Пятигорске. Незадолго перед смертью автор сам составил рукопись этой книги, хотя далеко не считал ее законченной. Издатели надеются в непродолжительном времени собрать в отдельном сборнике также все появившиеся в печати переводы Валерия Брюсова. А.Л. Миропольский. Москва. 1896» (49). Кризис быстро миновал. «Освоился с “погибанием”, – записал Валерий Яковлевич 29 июля. – Живу, пишу, даже строю планы о будущем». Исходя из того, что все трагические новости сообщались одному Лангу, притом в строжайшем секрете, Дж. Гроссман предположила, что «самоубийство» с последующим выпуском книги было всего лишь литературным проектом (50). Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу мы не можем.

По возвращении в Москву Брюсов получил дозволенную к печати 9 августа рукопись «Juvenilia»: цензор вычеркнул полемическую часть предисловия и снял семь стихотворений, включая три наиболее ранних, относящихся к 1890–1892 годам (51). От издания пришлось отказаться из-за нехватки средств. Еще в апреле Валерий Яковлевич обещал помочь Добролюбову с выпуском его прозаического сборника «Одни замечания» (или «Только замечания»). Летом Добролюбов напомнил об обещании, но свободных денег у Брюсова не оказалось. Лишь в середине августа, ссылаясь на дороговизну и продолжительность лечения на Кавказе, Валерий Яковлевич выпросил у отца сто рублей – большая сумма для их семьи в тот момент – и отправил половину в Петербург. Этот факт он скрыл от Якова Кузьмича, который пересылал сыну приходящую тому корреспонденцию, порой со своими комментариями, например: «Хоть я и не понял его символические бредни, но зато понял о человеческих рублях» («человеческие рубли» – выражение Добролюбова). Однако собрат не только не поблагодарил Брюсова, но даже не известил о получении денег (пришлось наводить справки в канцелярии Петербургского почтамта) и… ничего не издал. Готовая к печати «Juvenilia» осталась в столе до 1913 года, когда переработанный вариант сборника вошел в первый том итогового «Полного собрания сочинений и переводов» (ПССП).

Пятого ноября рукопись «Me eum esse» пришла из цензуры без замечаний. «Дерзостей» в книге не было, как будто автор постарался не злить критику (это один из трех сборников, перепечатанных в семитомнике полностью; два других – «Juvenilia» и «В такие дни»). Деньги на издание нашлись. 16 декабря Брюсов держал корректуру и через неделю получил сигнальный экземпляр. Книгу обругали Коринфский в «Севере» и «Н.Н.» в демократической «Жизни». Обругали больше по инерции – за нерусское заглавие и декадентские декларации:

Я действительности нашей не вижу,

Я не знаю нашего века,

Родину я ненавижу –

Я люблю идеал человека…

Есть великое счастье – познав, утаить;

Одному любоваться на грезы свои;

Безответно твердить откровений слова,

И в пустыне следить, как восходит звезда.

Годом раньше это бы вызвало скандал, побудивший автора броситься в бой. Теперь критики молчали, и это было дурным знаком. Валерий Яковлевич занес в тетрадь набросок «Не время ль нам промолвить символизму / Свое “адьё”…» и задумался об уходе из университета, пребывание в котором после перехода на классическое отделение весной 1895 года стало казаться пустой тратой времени, тем более, что древние языки – на университетском уровне – давались ему не так легко, как хотелось бы.

Пропустив по болезни первую половину 1896 года и не сдав экзамены, Брюсов в сентябре перевелся на историческое отделение, фактически «оставшись на второй год». Однако занятия античностью продолжались и здесь. 1 октября он отметил в дневнике работу над рефератом «Критика рассказа Ливия (книга III, 1–3) о том, как им была выведена в Акциум колония». Через неделю там же появилась горькая запись: «Я мучусь университетом. Там – лишний. Я знаю, что я должен уйти. […] Смешно сказать – я вот уже три недели стараюсь написать реферат для Герье о Ливии – и – не могу! Мне, мне – Валерию Брюсову – повелевают исследовать факты, ползти, как червяку, – мне, – могу ли я повиноваться?» (52). 11 октября он сдал реферат, а в ноябре начал сочинять исторический памфлет «Недостоверность биографии Юлия Цезаря», пародируя академические методы критики источников.

4

Новое ждало дома. Осенью 1896 года гувернанткой к младшим сестрам поступила курсистка Евгения Ильинична Павловская – «худенькая, невысокая брюнетка, бедно одетая» и слабая здоровьем. «Что-то в ней было от Достоевского, – вспоминала младшая сестра ее подруги Софья Мотовилова, – что-то больное, оскорбленное и какая-то постоянная экзальтация. […] Девушка эта страстно любила поэзию, читала вслух стихи как-то особенно нараспев (что меня очень смешило) и любила таких поэтов, как Фет и Тютчев, которых мы совсем не знали» (53). «Новая гувернантка – поэтесса», – отметил Валерий Яковлевич 2 октября, вскоре добавив: «С нашей новой гувернанткой мы друзья. Она некрасива, но – клянусь! – умная женщина и понимает поэзию».

Павловская влюбилась в Брюсова. Он не успел разобраться в своих чувствах, а уже 8 ноября его мать Матрена Александровна отказала девушке от дома. В тот же день он навестил ее… и стал свидетелем тяжелого нервного припадка: «Она упала на пол и каталась в конвульсиях. “Не смотри на меня! Сойди с креста!”». На этом основании Ю.П. Благоволина предположила, что Павловская стала одним из прототипов Ренаты в романе «Огненный ангел» (54), замысел которого возник у Брюсова во время первой, неожиданной для всех, поездки в Германию в мае-июне 1897 года: «Впервые “сквозь магический кристалл” предстали мне образы “Огненного ангела”» (курсив мой. – В.М.).

Евгения Ильинична переехала в дом Федотовой, на углу Столового и Скатертного переулка вблизи Большой Никитской, и стала переписываться с Брюсовым, поскольку они не могли часто встречаться. В письмах доминировала интересовавшая обоих литературная и философская тематика (55). Личное в них колеблется от декадентской бравады: «Вот я такой, каков я есмь, эгоист, себялюбец, самообожатель – какие еще есть синонимы? – понимающий только свои желания и блуждающий в жизни как хозяин в цветнике» – до трогательных признаний в любви к «Змейке». «Этим счастьем я обязана тебе, Валя, – отвечала она, – тебе, мое своенравное солнце, ослепившее меня своим дивным ореолом поэзии и самобытности! Я тебе так бесконечно много обязана, что не смею и не могу сердиться на тебя за мои страдания».

Бедность, неустроенность жизни, безнадежная любовь и стремительно развивавшийся туберкулезный процесс не оставляли девушке надежд. Валерия Яковлевича легко упрекнуть в эгоизме: он тяготился ее экзальтированностью, но, расставшись с Женей, сразу начинал тосковать. В нашем восприятии жизни и произведений Брюсова его драматические отношения с Павловской заслонены позднейшими мучительными романами с Ниной Петровской и Надеждой Львовой, принесшими ему много поэтического вдохновения и столь же много личного горя, вплоть до пристрастия к наркотикам. Петровская общалась с ним в обвинительно-требовательном тоне, Львова тоже требовала, хоть и не так жестко. Павловская ни в чем не обвиняла Брюсова, даже в других увлечениях – вроде некоей Елены Коршуновой, которая «хороша тем, что убивает всякую думу» (56), – и ничего не требовала, хотя спорила с ним не только о литературе. Она сразу поняла, что он – прежде всего поэт, для которого человеческие чувства, включая любовь, – источник творческой энергии. «Будь моим творением, моей поэмой, к которой я опять и опять буду возвращаться, но которая останется все же одной веткой в моем “лавровом венце”», – заклинал он. «Мой поэт, – отвечала она, – когда дело идет о поэзии, ты несравненен, я никогда не люблю тебя так, как в то время, когда ты в этой сфере». Конечно, она знала его стихотворение «Юному поэту» и слишком хорошо знала его автора, чтобы не принимать сказанного всерьез или пытаться переделать своего возлюбленного. То, о чем позднее писали критики, имело под собой биографическую основу: «Он не ждет “счастья”. Он предчувствует горе, он знает изнанку любви, он знает, что будет горе, ужас, смерть, что исчезнет чистота и радость. […] Любовь у Брюсова – это любовь-страдание, любовь-Рок, неизбежность, любовь-трагедия» (57).

В начале апреля 1897 года безнадежно больная Павловская уехала к родственникам в Полтавскую губернию. «Мы оба сломаны, – записывал Брюсов. – Я знал, я мучительно знал, что мне следовало, следует ехать с ней. Двадцать раз я готов был произнести: “Женя, я поеду с тобой”… но я не сказал этого, не сказал! […] И все же, и все же, о Господи, – если я не поеду, я буду проклинать себя за это – всю жизнь. […] Я проклинаю себя, проклинаю – за то, что не поехал с Женей» (58). Он писал ей, она отвечала – письма помогали бороться с недугом. В начале июля Брюсов сообщил ей, что женится. Последовали обмен мучительными посланиями (Павловская не переставала надеяться, но, кажется, сама не понимала, на что именно) и особенно мучительная последняя встреча 5–7 сентября в Сорочинцах, когда они обменялись нательными крестами: «Мы вспоминали с Женей наше прошлое, наши счастливые часы, лучшие минуты… мы думали только о них, о первых и последних днях. И стало нам так хорошо, и стало нам так печально, что плакать было бы счастье. […] Душа ее еще горит светом, но уже погасает» (59). «Ее образ остался в моей памяти, отпечатлелся, как я ее видел последний раз перед отъездом. Я уже вышел в сад, дверь захлопнулась. Она стояла у окна (слабая, так что стояла едва) и держала лампу. Я обернулся и встретил ее взор. Я иду, и она освещает мне путь» (60).

В начале декабря Валерий Яковлевич получил последнее письмо от Жени. «Сердце чувствовало слишком мало, – записал он. – Да, Бальмонт прав. – Я становлюсь добродетельным мужем» (61). Павловская умерла 22 января 1898 года, о чем Брюсов узнал неделю спустя, получив обратно свое последнее письмо к ней с указанием «За смертью адресатки» (62). Он посвятил ее памяти два стихотворения в книге «Tertia vigilia»[23]23

«Третья стража» (лат.).

[Закрыть], но не включил Евгению Ильиничну ни в «Роковой ряд», ни в один из «дон-жуанских списков».

На ком же собрался жениться декадент?

В феврале 1897 года на Цветном бульваре появилась новая гувернантка, она же учительница французского языка Иоанна Матвеевна Рунт. Ее отец, чех по национальности и подданный Австро-Венгрии, был литейным мастером завода братьев Бромлей (впоследствии «Красный пролетарий») – из тех, кого называли рабочей аристократией. Матвей Рунт помнил, что он европеец, а потому не был подвержен запоям, носил белые воротнички и ежедневно читал газеты. Он очень любил своих дочерей Иоанну, Марию и Брониславу и дал им хорошее образование: Иоанна окончила французскую католическую школу святых Петра и Павла в Милютинском переулке (в доме по соседству родился Брюсов!), поэтому все звали ее Жанна.

«Семья Брюсовых была самая странная, самая оригинальная, какую случалось мне когда-либо видеть, – вспоминала она через много лет. – В те годы главой семьи была мать поэта, женщина умная, в достаточной мере своевольная и обожавшая своих детей. Отец держался в стороне от всех домашних и каких бы то ни было иных забот. Жил он в смежной квартире, где, между прочим, жил и Валерий Яковлевич. Квартира та имела весьма холостяцкий вид, об ней не заботились, ее мало убирали. Яков Кузьмич целыми днями с самым серьезным и деловым видом сидел у себя за большим письменным столом и читал газету или новейший толстый журнал от начала до конца или же раскладывал пасьянс; в общую квартиру являлся к обеду и ужину или иногда вечером, чтобы поиграть в карты. Вообще в доме все, от мала до велика, жили каждый своей самостоятельной жизнью. […] Самым независимым был все же Валерий Яковлевич. Никто не знал и не интересовался, где он бывает, кто у него бывает, что делает, приходит ли домой, нет ли, но были строго установленные часы, в которые Валерий Яковлевич регулярно в продолжение нескольких лет занимался со своими сестрами, не посещавшими гимназию, но всецело обучавшимися у брата. Валерий Яковлевич, так же как и отец, приходил к общему обеду, – приходил, сухо здоровался, садился за стол, ставил перед собой книгу, в которую, бывало, уставится, ничего не замечая и не вникая в то, что происходит кругом» (63).

Иоанна Матвеевна не оставила цельных воспоминаний, хотя не раз принималась за них, поэтому ее сообщения порой противоречат друг другу. «Не как с писателем встретились мы с Валерием Яковлевичем, познакомились мы с ним, как обычно знакомятся молодые люди, какими оба мы тогда были. Меня как-то мало интересовало, что Валерий Яковлевич – поэт», – утверждала она (64). Между тем в другом ее тексте находим совсем иную версию начала их близости: «Однажды утром, когда я занималась с кем-то из учеников, толстая няня Секлетинья пронесла через нашу комнату молоко в холодную кухню. […] Меня удивила красиво написанная бумага, которой была покрыта крынка… Я полюбопытствовала взглянуть. Это оказались стихотворения из “Me eum esse” – “Девушка вензель чертила…” и “Три подруги”, переписанные тщательно Валерием Яковлевичем. Такое кощунственное отношение к стихам меня покоробило. Я поспешила покрыть молоко другой бумагой и, расправляя измятые страницы, стояла и перечитывала знакомые мне стихи. К моему ужасу – за этим делом застал меня Валерий Яковлевич. […] Брюсов был удивлен и, видимо, доволен вниманием, оказанным его автографам. С тех пор его отношение ко мне резко изменилось» (65).

Признавшись, что «как и вся современная молодежь, я зачитывалась Лермонтовым, Пушкиным и особенно Некрасовым», Иоанна Матвеевна все же ознакомилась с творчеством Брюсова – то ли перед поступлением в дом, то ли сразу после этого. «Надо сознаться, что “Шедевры” не очаровали меня, чуждыми мне были все стихи в этой книжечке, почему-то показались мне они вычурными. […] Стихи в “Me eum esse” были мне гораздо ближе, они доходили до меня, и мое представление о поэзии нашло в них больше удовлетворения». Умение «понимать стихи» было для Брюсова – как раз в это время переживавшего мучительный роман с Павловской – одним из важнейших критериев оценки человека. «Поэтессу» в «новой гувернантке» он разглядел не сразу. «С непосвященными, т. е. с теми, кто сам не писал стихов, Валерий Яковлевич не любил говорить о своей поэзии, не любил их посвящать в тайны своего творчества. Также и со мной избегал говорить о своих стихах, я это заметила».

Поначалу в их сближении не было ничего литературного. «Вчера ездил с m-lle Жанной искать дачу, – записал Брюсов 29 апреля. – День вдвоем с молоденькой, наивной институткой. Полупризнания, пожатия рук и голубое небо» (66). Через месяц Валерий Яковлевич вспомнил эту поездку, мучительно составляя (пять вариантов!) письмо к «Янинке», «нежнее, чем можно было предполагать», как она написала через много лет (67).

Решение о женитьбе Брюсов принял 23–24 июня 1897 года после недолгих, но напряженных размышлений, что нашло отражение в стихотворениях «В день святой Агаты» и «Я люблю…», написанных в следующие дни (цикл «Милая правда», появившийся в ПССП в составе «Tertia vigilia»). Даты официального предложения мы не знаем, но в первой декаде июля он известил друзей о предстоящей женитьбе. Подробная характеристика избранницы – в письме к Самыгину от 26 июля:

«Она – не из числа замечательных женщин; таких как она много; нет в ней и той оригинальности, того самостоятельного склада души, которому мы с Вами дивились в письмах Евгении Ильиничны. […] Добавлю еще, что далеко не красива и не слишком молода (ей 21 год). […] Да, этот брак не будет тем идеальным союзом, о котором Вы проповедуете. Избранница, которая была бы равна мне по таланту, по силе мысли, по знаниям, – вероятно, это было бы прекрасно. Но можете ли Вы утверждать, что я встречу такую и что мы полюбим друг друга? А может быть возненавидим? […] Я предпочитаю, чтобы со мной было дитя, которое мне верит. Мне нужен мир, келья для моей работы – а там была бы вечная, и для меня бесплодная борьба. […] Еще один великий довод, перед которым все остальные ничто, – это любовь, ее любовь! […] Вы скажете, что я много говорю о себе, а не подумал о том, что нужно ей. Неправда, подумал и думаю» (68). Это письмо Иоанна Матвеевна опубликовала почти полностью, не исключив из него ничего важного.

В конце июля и начале августа они часто ссорились, но вскоре мирились. 28 сентября Валерий Яковлевич и Иоанна Матвеевна венчались в храме Иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине, построенном в 1868–1870 годах (Фестивальная ул., дом 77а), «для успокоения родителей». Шаферами были Курсинский и Фриче. «Недели перед свадьбой не записаны. Это потому что они были неделями счастья. Как же писать теперь, если свое состояние я могу определить только словом блаженство. […] Я давно искал этой близости с другой душой, этого всепоглощающего слияния двух существ. Я именно создан для бесконечной любви, для бесконечной нежности. Я вступил в свой родной мир, – я должен был узнать блаженство» (2 октября 1897 года).

В «Роковом ряду» Жанна фигурирует под именем «Лада»:

Чтоб ни было, нам быть всегда вдвоем;

Мы рядом в мир неведомый сойдем;

Мы связаны звеном святым и тайным!

В одном из «дон-жуанских списков» против слов «Jeanne (моя жена)» указаны 1897–1899 годы. В другом: 1898-191() – Брюсов не рискнул проставить последнюю цифру, потому что этот «роман» никогда не кончился.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?