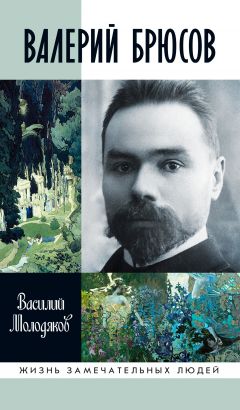

Текст книги "Валерий Брюсов"

Автор книги: Василий Молодяков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Житейской отдушиной, помимо романа с Маней Ширяевой, стали случайные связи, о которых мы знаем совсем мало. Елена Владимировна Бурова, «пламенная Юдифь» (почему она Юдифь?) «Рокового ряда» и адресат цикла «Глупое сердце», была, как сказано в дневниковой записи от 20 ноября 1895 года, «тенью, потревожившей стоячую воду моей жизни. Любви не было, но без нее я вдвое одинок» (18). «Миньона», она же «Плавочка», неизвестна даже по имени. Очень поддерживала Брюсова переписка с Бальмонтом и с Курсинским. Отношение ко второму становилось снисходительно-покровительственным, но в Константина Дмитриевича, с которым он познакомился 27 сентября 1894 года в Кружке любителей западной литературы, Брюсов был буквально влюблен. В наброске для книги «Русские символисты. Характеристики и наблюдения», задуманной по образцу «Проклятых поэтов» Верлена, он, говоря о себе в третьем лице, рассказывал: «В первую же встречу друзья провели всю ночь, не расставаясь и блуждая по московским улицам. Небо в тот день послало им чудо. Вопросы жизни и смерти, мира и небытия уже были подняты, уже исчерпана исповедь души, когда Брюсов заговорил о высшем и лучшем наслаждении […] это мерный зов колокола в тихий утренний час. И вот как в ответ на эти слова последние отзвуки городской жизни замерли и первый звонкий удар сменился звучным глаголом благовеста. Два друга стояли очарованные и неподвижные в дымке утреннего тумана» (19). В дневнике прозаичнее, но не менее красочно: «Познакомился с Бальмонтом. После попойки […] бродили с ним пьяные по улицам до 8 часов утра и клялись в вечной любви» (28 сентября 1894).

2

Весной 1895 года у Брюсова появился новый друг – Петр Петрович Перцов. К середине 1890-х годов он уже был известен в литературных кругах – сначала родной Казани, потом Петербурга – в качестве журналиста и критика, сменившего вехи от народничества к «новым течениям». Он переписывался с Фетом, бывал у Майкова и Полонского, дружил с Мережковским и в то же время не терял связей с народническими кругами. Именно широта взглядов и эклектичность литературных и эстетических воззрений позволяли Перцову выступать в качестве собирателя и даже объединителя разнородных литературных сил, пусть на короткое время. Результатом явилась книга «Молодая поэзия. Сборник избранных стихотворений молодых русских поэтов». «Осенью 1894 года мне пришла в голову мысль составить хрестоматию лучших стихотворений молодых поэтов – представителей новой полосы русской поэзии и таким образом подвести этой “школе” некоторые итоги. Я стал рыться в толстых и иллюстрированных журналах последних лет, просматривать бесчисленные сборники стихов и делать выписки» (20).

«Цель настоящего сборника (первого в своем роде), – говорилось в предисловии, – представить критике и публике материал для общего суждения о характере, достоинствах и недостатках нашей молодой поэзии, столь мало популярной и, в сущности, столь мало известной. […] Чуждые всякой партийности и тенденциозности, издатели руководились в своем выборе единственно правилом Тургенева: “в деле поэзии важна только одна поэзия”» (21). Главный вопрос был, кого считать «молодыми», поскольку речь шла не о физическом возрасте, но о месте поэта в «новых веяниях». За точку отсчета был взят 1855 год – год рождения Минского, признанного выразителя чаяний поколения, смотром сил которого стал сборник. Соловьев был старше его всего на два года, но в литературе не мог быть отнесен к тому же поколению. Фельетонисты глумились над сорокалетней «молодостью», но Перцов пошел на это, понимая, что показать претендующую на новаторство поэзию без автора стихотворения «Как сон, пройдут дела и помыслы людей…» невозможно:

Лишь то, что мы теперь считаем смутным сном –

Тоска неясная о чем-то неземном,

Куда-то смутные стремленья,

Вражда к тому, что есть, предчувствий робкий свет,

И жажда жгучая святынь, которых нет, –

Одно лишь это чуждо тленья…

В конце 1894 года Перцов обратился к Брюсову с просьбой сообщить, кто является автором стихотворения «Мечты о померкшем, мечты о былом…», напечатанного во втором выпуске «Русских символистов» под литерой «М.», и сколько ему лет. 15 декабря Брюсов ответил, что «стихотворение написано лично мною», «но теперь я предпочел бы, если б Вы поставили мою настоящую фамилию» и сообщил свой возраст (22). Среди участников сборника он оказался самым младшим. В середине февраля 1895 года Валерий Яковлевич получил книгу и вместо формальной благодарности ответил подробным письмом с разбором «Молодой поэзии»: «Я давно мечтал о таком сборнике и, думаю, не я один. Пора. Пора оглянуться, оценить Молодую Поэзию, хотя… хотя наводит она на грустные думы. […] Ее может оживить только сноп ослепительно ярких лучей; тогда у нее найдутся и силы, и чувства, теперь же она труп с открытыми глазами» (23). Так началась переписка, переросшая в заочную, затем в очную дружбу. Одиннадцатью годами позже знаменитый и признанный Брюсов благодарил Перцова: «Первым человеком, который признал меня как поэта, были Вы, перепечатав в “Молодой Поэзии” “Мечты о померкшем”. Это было буквально первое в моей жизни (“со стороны”, не “от своих”) одобрение моей поэзии. Очень помню» (24).

От обсуждения «Молодой поэзии» корреспонденты перешли к обмену новостями, мнениями о поэзии и творческими планами. Брюсов писал подробно и тщательно, демонстрируя широкую эрудицию, без позерства, но с «частоколом восклицательных знаков» (выражение Перцова). Он признался, что не был доволен «Шедеврами», когда представлял рукопись в цензуру, а выход книги вверг его в меланхолию: «Первые дни я не мог видеть эту книжонку. Были минуты, когда я подумывал бросить все экземпляры попросту в печь. […] Я дал себя уговорить своим чувствам, которые твердили, что если ChdO и не шедевры, то все же лучше моих прежне-печатанных стихов, что все же ChdО лучше многих и многих стихов современных поэтов». «Понемногу все смягчилось, – писал он 22 сентября, месяц спустя. – […] Первые дни после издания я видел в своих стихах только одни недостатки; теперь всё стало на место, и я вспомнил и о достоинствах. […] Если бы мне предложили теперь или издать мою книжку в том виде, как она есть, или вовсе не издавать, я выбрал бы первое и не думаю, что этот выбор был подсказан только мелкими чувствами» (25).

Предложений от издателей, однако, не было и ждать их не приходилось. Зато 18 декабря Брюсов получил приглашение от Добролюбова участвовать в задуманном им вместе с Вл. Гиппиусом журнале «Горные вершины» и просьбу оповестить об этом всех «символистов» (в кавычках, то есть участников московских сборников). «Ввиду того, что журнал затеян при небольших средствах, – говорилось в письме, – гонорар сейчас не выдается, а будет распределен в конце года, смотря по количеству прибыли». Валерий Яковлевич согласился, но задал ряд вопросов: о подписке, о помещении переводов и прозы и, наконец, «имеет ли редакция что-либо принципиально против моих произведений». Добролюбов сообщил, что «первый номер выйдет, должно быть, в феврале» и просил тексты любого жанра, включая переводы и критику (26), но оптимизм оказался преждевременным. Инициаторы, будучи студентами, не могли выступать учредителями печатного издания, поэтому официальное прошение 12 января 1896 года подал «декадентствующий» поэт Константин Льдов (Розенблюм), в то время подружившийся с Добролюбовым. Главное управление по делам печати, «принимая во внимание, что проситель не получил образования даже в среднем учебном заведении и не пользуется достаточно солидною репутациею», отклонило его, поэтому Добролюбов обратился с аналогичной просьбой к своему покровителю Михаилу Микешину, известному скульптору и художнику, автору обложки к книге «Natura naturata, natura naturans». Тот представил прошение об издании журнала «На рубеже», но умер во время его рассмотрения, так что вердикт снова оказался неблагоприятным.

Зимой 1895/96 года Брюсов тяжело болел ревматизмом. «Я очень серьезно помышлял, что переживаю свои последние недели, – набрасывал он очередное письмо Добролюбову, – и думал лично составить посмертный сборник стихотворений – таким образом по моим указаниям была составлена большая книга, стихотворений в полтораста, и отправлена в цензуру. […] Выздоровев, я решил воспользоваться этой рукописью, но разделил ее на 2 собрания – “Juvenilia” (стихи из “Русских символистов”) и 2-ое издание “Сhefs d’œuvre”. Последний сборник уже печатается. Впрочем, это будет издание почти домашнее. Продаваться будет лишь в каком-нибудь одном магазине в Петербурге и в одном магазине в Москве. В редакции “для беспристрастного отзыва” я рассылать ее не буду» (27).

Несмотря на болезнь, Брюсов представил рукопись второго издания в цензуру, 6 января получил разрешение, но смог забрать ее только через двадцать дней. Сборник увеличился почти вдвое, часть стихотворений была по-новому озаглавлена и подвергнута правке. Изменения заслуживают внимания: перед нами не переиздание, а другая книга, учитывавшая и недовольство автора первым вариантом, и реакцию на него. Как и в третьем выпуске «Русских символистов», Брюсов пошел ва-банк и сделал сборник нарочито вызывающим, начиная с предисловия: «Я еще смутно надеялся, что мои стихи найдут себе истинных читателей. Такой надежды более у меня нет совершенно. И критика, и публика, и те лица, мнениями которых я дорожил, и те, которых в праве считать поклонниками моей поэзии, – выказали такое грубое непонимание ее, что теперь я только смеюсь над их суждениями. […] Я спокойнее чем когда-либо завещаю ее вечности, потому что поэтическое произведение не может умереть. Все на земле преходяще, кроме созданий искусства». Проставленная под предисловием дата «24 декабря 1895 г. Ночь» соответствует обострению болезни, начавшемуся тремя днями раньше и повлиявшему на душевное и физическое состояние автора.

Второе издание, появившееся в начале апреля 1896 года, демонстративно начиналось «Криптомериями», но без сонета о «полдне Явы»[16]16

В этом издании первое лицо заменено на третье: «Его любовь – палящий полдень Явы»; впоследствии Брюсов вернулся к первоначальному варианту и открыл этим сонетом «Шедевры» в ПССП.

[Закрыть] (теперь им открывался цикл «Будни» в середине книги); поэмы были отнесены в конец, а «Осенний день» и вовсе исключен. Из сборника исчез «Фантом», но добавилось несколько не менее декадентских текстов. Эротических стихотворений не так много: цикл «К моей Миньоне» был запрещен цензурой и дошел до читателя только в 1913 году:

Я войду, – и мы медлить не будем!

Лишний взгляд – и минута пропала!

Я скользну под твое одеяло,

Я прижмусь к разбежавшимся грудям…

Не меньшее возмущение вызвали садомазохистские мотивы. Тема любви-страдания, любви-мучения, любви-поединка станет одной из главных для Брюсова. Сначала он трактовал ее нарочито декадентски и весьма наивно:

Все, что нынче ласкал я с любовью,

Я желал бы избить беспощадно!

Ах, как было бы сердцу отрадно

Видеть всю тебя залитой кровью.

Что стояло за этим – личный опыт, необузданные фантазии или книжные ассоциации в духе «проклятых поэтов»? В поэме «И снова» «мерзостные объятья» приобретают отчасти мистический, отчасти некрофильский колорит, особенно заметный в том варианте, который 19 ноября 1895 года был послан Перцову:

Ее глаза – закрытые цветы,

Ее уста – что губы мертвых ламий[17]17

Ламии – по представлениям древних, существа вроде наших ведьм, но обладающие молодостью (Прим. авт.).

[Закрыть],

И грудь ее (нездешней красоты)

Пощажена могильными червями…

Отпрянувши, смотрю я в дикой дрожи,

Как синева расходится по коже.

Над сугубо литературным «некрофильством» Брюсова посмеивались, особенно после стихотворения «Призыв» («Приходи путем знакомым…») – единственного, которое не преодолело препоны и рогатки царской цензуры при подготовке ПССП. Но поэма «И снова» не только о «синеве». Она о странном чувстве, которое охватывает лирического героя «в больные дни бессильных новолуний» (позднее замененных на «полнолуния»):

Ищу свой путь по странным арабескам,

Начертанным листвою по земле.

Иду, иду – и не собьюсь во мгле!

И о радости избавления от этого чувства:

Какая тишь! Какая благодать!

Моя душа зарей дышать так рада;

Свой фимиам – я ей мечты несу,

И, как светляк, пью раннюю росу.

В следующем письме Перцову автор обмолвился: «Не совсем правда, что сюжет («И снова…». – В.М.) взят из головы. Он имеет отношение к одному явлению в моей жизни, о котором, однако, я не решаюсь говорить. Во всяком случае настроение ясно: ужас перед неодолимостью физического сладострастия» (28). Накануне написания поэмы, 16 августа 1895 года, автор случайно встретил в Сокольниках бывшую возлюбленную «Талю» Дарузес, что вызвало у него мощный прилив творческой энергии: шесть стихотворений и поэма «Встреча после разлуки» в день встречи, семь стихотворений и поэма на следующий день (29).

Интересный анализ ранней брюсовской эротики дал в 1913 году, после выхода первого тома ПССП, Виктор Чернов, лидер эсеров и будущий председатель Учредительного собрания. Полагая, что стихи первых книг дают «необыкновенно ясную картину внутреннего мира автора», он принял на веру все его декларации и заявил, что «от гнетущего одиночества самодовлеющего индивидуализма поэзия Брюсова ищет спасения в любви, в страсти». Но здесь начинается новая трагедия: «Мертвящая рука этого сверх-индивидуализма своим леденящим прикосновением превращает даже любовь в особый вид одиночества – одиночества вдвоем. […] Оледеневшее, насильно – из гордости – замороженное сердце не раскрывается, не в силах раскрыться, и самое любовное слияние остается неполным. […] Минута забвенья, подобие счастья – и невольное чувство отвращения потом. И возвращаясь снова к тому же, влекомый стихией инстинкта, человек тянется к чаше наслаждения, раздвоенный, нецелостный, как будто одержимый чуждой внешней силой. […] Опустошенная от внутреннего содержания, любовь оказывается слишком скудна, слишком однообразна и дает все меньше и меньше удовлетворения. […] Те, кто сам себя отрезал от светлых и радостных оазисов любви, кто жадно ищет их, став к ним спиной, – неизбежно попадает в ее мрачные, глубокие провалы. И прежде всего – в мрачный провал сочетания любви с мучительством. Эта опасная ловушка открыта прежде всего для каждого, заблудившегося в лабиринте темных дорожек в поисках ускользающего чувства удовлетворенности» (30).

Чернов разбирал стихи, исходя из представлений тогдашней науки о садомазохизме, и поставил диагноз лирическому герою, которого отождествил с автором, не допуская литературного, экспериментального происхождения этих тем и образов. Здесь главный порок его яркой статьи, которая может легко ввести в заблуждение. Исходя из того, что известно нам сейчас, следует единственный вывод: садомазохистские мотивы в творчестве Брюсова не мотивированы биографически – по крайней мере, в том, что относится к физическим, а не душевным мукам.

Для читателей 1890-х годов декадентство оставалось синонимом абсурда, поэтому без очередной «тени несозданных созданий» было не обойтись. В «Шедеврах» эту роль сыграла «Летучая мышь»:

Весь город в серебряном блеске

От бледно-серебряных крыш, –

А там на твоей занавеске

Повисла летучая мышь.

Мерцает неслышно лампада,

Чуть видно белеет плечо,

Все небо мне шепчет: «не надо»,

Она повторяет: «еще!»

Покорен губительной власти,

Как узник брожу близ окон,

Дрожат мои руки от страсти,

В ушах моих шум веретен.

Весь город в серебряном блеске

От бледно-серебряных крыш,

А там, у нее – к занавеске

Приникла летучая мышь.

Упав на седой подоконник,

Не знаю небесных красот.

Явись! твой поэт и поклонник

Измучен, бессилен, зовет.

Мерцает неслышно лампада,

Чуть видно белеет плечо,

Все небо лепечет: «не надо»,

Чудовище шепчет: «еще!»

Аналогом «фиолетовых рук» стал «седой подоконник». О происхождении этого образа и о реакции на него мы можем узнать из первых уст – из протокольного и в то же время иронического рассказа Брюсова, прочитавшего стихотворение на одном из своих четвергов:

«Бальмонт (делая жест). Брюсов! Вот это стихотворение! (Его обычай хвалить все вплоть до той минуты, когда стих. будет напечатано; после этого все проклинается).

Фриче (юный кандидат в наши профессора[18]18

Фриче был оставлен «для подготовки к профессорскому званию» по кафедре всеобщей литературы.

[Закрыть]; медленно и значительно). А что же это собственно означает?

Бальмонт (в порыве). Что означает! Ты один можешь спросить это! “Седой подоконник”… – так у вас сказано? – О! это уже многое значит.

Фриче (окончательно недоумевая). Седой подоконник?

Бальмонт. Седой подоконник! Несмотря на “бледные ноги”, я все-таки в вас верю, Брюсов!

Фриче. Мне кажется, и бледные ноги, и седой подоконник ровно ничего не значат.

Курсинский (имитируя интонацию Бальмонта). Есть слова, которые выше своего значения. (Недоумеваю я).

Бальмонт. Ах, В.М. (Фриче – они на “ты”, но зовут друг друга по имени и отчеству)! Ты этого не поймешь. Я знаю целую гамму ощущений, которых не знаешь ты, потому что ты не поэт. (Внезапно). Представьте себе дом покоем (в форме буквы П. – В.М.); громадное, громадное количество окон и в каждом на подоконнике восковая свеча.

(Курсинский изображает мистический трепет).

Фриче. Но что же есть еще в стихотворении?

Бальмонт. Молчи! ты прозаик! ты профессор! Знаете, Брюсов, при вашем седом подоконнике мне представилась длинная, длинная галерея, и по ней во всю длину лежат цветы, побледневшие, бессильные и умирают.

Курсинский. Да! “седой” удивительно удачный эпитет.

Голиков (Юный символист, приспосабливаемый для 4 выпуска; робко). В.Я., а что же вы хотели сказать этим эпитетом?

Я показываю на подоконники своей комнаты; они сделаны из белого камня с белыми жилками. Общее разочарование» (31).

Получив в конце марта книгу из типографии[19]19

Во втором издании «Шедевров» использована нетипичная для русской книжной культуры обложка с двойным клапаном (ложная суперобложка), как в «Радостях и горестях». С этого издания в книгах Брюсова появляется чистая страница после титульного листа с надписью «Ex libris», которую он использовал для инскриптов; начиная с «Urbi et orbi», для этой цели служил авантитул.

[Закрыть], Брюсов совершил странный поступок: разослал ее знакомым с бранными инскриптами вроде «автору “Полутеней”, полупоэту и полудругу» (Курсинскому) или «писателю, которым я когда-то интересовался» (Криницкому). Ни один из них до нас не дошел; сохранились только черновики да признание автора: «Друзья мои – кроме Бальмонта – отвернулись от меня после рассылки им 2-го изд. с моими надписями». Тяжелая и незаслуженная обида была нанесена Фриче, который в сопровождении возмущенного письма вернул книгу, адресованную «одному из тех, мнение которых я когда-то ценил». Был ли послан Буренину сборник «грубо изруганного им автора» мы не знаем (32).

Молчание критики, проигнорировавшей второе издание, усугубило дурное настроение Брюсова. Однако споры вокруг «Шедевров» не прекратилась и после его смерти. К.В. Мочульский назвал книгу «поэтически беспомощной, претенциозной, местами чудовищно безвкусной, но по-юношески дерзкой и свежей» (33). В.Н. Ильин отметил: «Эти первые опыты начинающего Брюсова нам бесконечно дороги, ибо это младенец Геркулес шевелился в колыбели и расправлял свои рученки. Как они ни слабы, эти первые опыты, но это были опыты на ином пути» (34). То же самое еще в 1910 году афористически сформулировал Эллис, назвав «Шедевры», в отличие от «Под северным небом» Бальмонта, «книгой, говорящей о новом по-новому» (35).

3

Не успев отдать в печать второе издание «Шедевров», Брюсов задумал новый проект: «Моя будущая книга “Это – я” будет гигантской насмешкой над всем человеческим родом. В ней не будет ни одного здравого слова – и, конечно, у нее найдутся поклонники» (6 февраля 1896). После зимних недугов он поехал в Петербург, где встретился с Добролюбовым. «Развалины прежнего», «покорный, заискивающий юноша», – записал Брюсов 7 апреля в дневник, хотя днем раньше, даря Добролюбову второе издание «Шедевров», назвал себя в инскрипте «почитателем его поэзии» (собрание Государственной публичной исторической библиотеки). Совершенно иные эмоции вызвал Гиппиус: «О, это человек победы! Он горд и смел и самоуверен. Через год он будет читаться, через пять лет он будет знаменитостью» (7 апреля 1896). Оба впечатления оказались неверными. Добролюбов, круто переломив свою жизнь, стал проповедником, «учителем жизни». Гиппиус превратился в благополучного педагога, вернувшись в литературу только в 1910-е годы, но и тогда предпочитая выступать под псевдонимами. 30 мая датировано предисловие к отданной в цензуру рукописи «Juvenilia»: автор дает «совет читать этот сборник как роман или как тетрадь дневника». Главным событием года стала поездка на Кавказ.

Брюсов отправился в путь 9 июня. «Я совершил довольно милое путешествие, – сообщал он Курсинскому через неделю, – из Москвы через Харьков (мимо Козловки-Засеки[20]20

Станция Козловка-Засека, ныне Ясная Поляна. В ответном письме Курсинский, проводивший лето в Ясной Поляне, негодовал, что Брюсов не встретился с ним по пути.

[Закрыть]) в Севастополь, оттуда по Черному морю мимо Ялты, Керчи и Анапы в Новороссийск и далее по железной дороге в Пятигорск. В первой половине пути познакомился с юной девицей без части щеки (вероятно, ей делали какую-нибудь операцию). Если не считать этого оригинального недостатка, она была очень миленькой, и дорогу до Севастополя я провел очень романтично. Были у девицы братья – люди очень покладистые, но я напугал их, рекомендовавшись анархистом и постоянно болтая о клубах анархистов в Париже, Лиссабоне и Москве» (36). Напугать молодых людей было нетрудно: в первой половине 1890-х годов Европу взбудоражила волна террористических актов, совершенных анархистами, которые покушались на монархов, министров, депутатов или просто бросали бомбы в скопления публики. Дорожный флирт не стоил бы упоминания, если бы не имя барышни – София Судейкина: Брюсов посвятил ей стихотворение «Софии С., подарившей мне лепесток розы»; одним из ее спутников был четырнадцатилетний брат Сергей, будущий художник. Их отец – жандармский подполковник Георгий Судейкин, разгромивший остатки «Народной воли», – был убит революционерами в 1883 году, через год после рождения Сергея.

Крымская и кавказская природа, воспетая поэтами, разочаровала Брюсова – по крайней мере в этом он уверял и своих корреспондентов, и себя самого. «Видел я море и горы. И то и другое произвело самое слабое впечатление. […] Начался “Кавказ”. Везде вокруг бугорки, носящие громкие имена – Змеиная гора, Машук, Бештау. – Как! Это Бештау! Да это холмик какой-то!» (Курсинскому, 15 июня) (37). «Я смотрел и напрасно искал в себе восхищения. Самый второстепенный художник, если б ему дали, вместо красок и холста, настоящие камни, воду, зелень, – создал бы в десять раз величественнее и очаровательнее» (Станюковичу, 22 июня) (38). Отражением этих впечатлений стали стихи, написанные еще в Крыму:

Создал я грезой моей

Мир идеальной природы –

О, как ничтожны пред ней

Степи, и скалы, и воды!

Позже Брюсов признался, что написал их «в угоду своим эстетическим теориям»: «Мне все еще не хотелось “уступить” обаянию природы, и я упорно заставлял себя видеть в ней несовершенство». «Не надо мне сияющей природы», – заявлял он еще в конце 1892 года «в одном из своих первых, если не первом декадентском стихотворении», как отметил Д.Е. Максимов (39).

В Пятигорске Брюсов провел более двух месяцев (14 июня – 24 августа), затем заехал на несколько дней в Кисловодск, где ему очень не понравилось, и через Армавир, где жила сестра матери Зоя Бакулина, вернулся в Москву (40). Пятигорское лето стало «болдинской осенью»: здесь написаны большая часть стихотворений книги «Me eum esse»[21]21

Это я (лат.).

[Закрыть], наброски предисловия к «Истории русской лирики» и множество писем: родителям, сестре Наде о Тургеневе, которого она штудировала (41), Мане Ширяевой (42) (на ее сестре Авдотье женился Ланг), Курсинскому, Лангу, изредка Станюковичу и Перцову. При этом Брюсов успевал принимать ванны, гулять по окрестностям со случайными знакомыми, прочитать множество книг, а также влюбиться в пятнадцатилетнюю барышню Катерину Александровну из Кутаиса – «худенькую девочку в красненькой шапочке, с ярко красными тонкими губами» – «объясниться» с немилым ей, но богатым женихом Александром Петровичем (Катя была влюблена в бедного художника-поляка), затем увлечься увиденной в толпе Марией, «девушкой с египетскими глазами», посвятив каждой по несколько стихотворений: «мне нужен видимый идеал для моих грез». Но самой яркой встречей стал двенадцатилетний Александр Браиловский, купеческий сын из Ростова-на-Дону.

Познакомились они следующим образом: «В Пятигорске была читальня, почти никем не посещаемая, где на столе лежали журналы, редко кем разрезаемые. Обычно в читальне никого не было, кроме меня – угрюмого гимназиста в блузе, и худощавого студента с черной бородкой, в длинном наглухо застегнутом форменном сюртуке. Отрываясь от чтения, мы молча поглядывали друг на друга, причем студент улыбался, а гимназист отвечал неприветливым взглядом.

Однажды студент прервал молчание:

– Вижу я, молодой человек, вы все читаете толстые журналы.

– Ну так что же, что толстые, – огрызнулся я.

– Да ведь в них печатаются более серьезные вещи, да и беллетристика, чем в каких-нибудь “Книжках Недели” (ежемесячный литературный журнал, выходивший в 1878–1901 годах как приложение к газете «Неделя». – В.М.).

– А чем “Книжки Недели” плохи?

– Да какая там беллетристика – Дедлов!

– А чем Дедлов плох?

– Шаблонен очень.

Я признался, что не понимаю слово “шаблонен”. Когда студент объяснил, что “шаблонен” или “банален” понятие противоположное слову “оригинален”, я сказал:

– Ну так что ж, что шаблонен. А вот наоригинальничали наши “фиолетовые руки на эмалевой стене”!

Это были декадентские стихи, освистанные журналами и публикой… Студент улыбнулся, вынул из кармана свою студенческую карточку и предложил мне прочесть ее.

Не веря собственным глазам, я прочел, что предъявитель сего – студент Московского университета Валерий Брюсов!

– Как! Вы – тот самый Брюсов? – почти простонал я и чуть не стал ощупывать его руками. Так объясните мне, ради Бога, зачем вы так пишете, и чего вы, символисты и декаденты, хотите!

Мы вышли, уселись на скамейку на бульваре, и студент принялся объяснять. Объяснения его, помнится, были довольно хаотичны и сбивчивы, и приводимые им примеры недоумения моего не рассеивали. Больше всего упирал он на “оригинальность”, “необыденность” и “дерзость”, причем иллюстрировал эти свойства стихами французских поэтов. […] Свои собственные стихи он объяснял так:

– Ну вот, вообразите – эмалевая стена, и на ней, как тени, скользят чьи-то фиолетовые руки… Это ведь не банально, неправда ли?

– Ну, а “О, закрой свои бледные ноги”, – это что такое? – не унимался я.

– Вы бродите по городу, и вдруг видите распятие. Вы видите ноги, пронзенные гвоздями. У вас вырывается поэма: “О, закрой свои бледные ноги!”

– И это – поэма?..

– Мне представляется и такая, например, поэма, белый лист бумаги, и в центре только одно слово: “Солнце!” С восклицательным знаком. И больше ничего.

Я никак не мог взять в толк, смеется ли он или говорит всерьез. Но все, что он говорил, было ново и “необыденно”. С детских лет, опьяненный поэзией, я слушал его жадно, он же говорил только о поэзии и говорил о ней без конца. […] Ничего демонического, “сатурнинского” в нем не было. Он держался сдержанно и совершенно обыденно. “Необыденность” проявлялась только в стихах и суждениях. О всех почти своих соперниках он говорил дружелюбно. Казалось, все поэты образуют в его глазах как бы некое братство – орден, что ли – людей, преодолевших “обыденность”. […] Я не могу не вспоминать с благодарностью человека, который в дни моей ранней молодости посвящал меня в тайны “Ars poetica”, как он сам ее понимал. […] В поэты Брюсов меня зачислил, поверив на слово. Я только сказал ему, что пробую писать стихи, но ни одной строчки ему не прочел. Да и читать было нечего, то был жалкий детский лепет. Вряд ли я мог быть и интересным для него собеседником. Говорю это не из скромности, а просто вспоминая ограниченный объем моих тогдашних познаний, незрелость вкусов и наивность взглядов. Мне было 12 лет, – год я прибавил себе для солидности. Наше сближение могу объяснить лишь тем, что я был единственным и неутомимым для него слушателем, – кроме меня, там говорить ему было не с кем».

Говорить ему и вправду было не с кем, о чем свидетельствует следующий фрагмент тех же воспоминаний: «Как-то на улице мы наткнулись на моего брата. Спутник его был провинциальный адвокат, бородатый и лохматый. Я остановился с ними на минуту, а Брюсов пошел дальше. “Кто это?” – “Валерий Брюсов”. – “Как! Тот самый!..” – и оба они, врач и адвокат, присели посреди тротуара на корточки, высунули языки и, визжа, устремили вслед декаденту указательные пальцы» (43).

Десятого июля Брюсов записал: «Только что познакомился с юным поэтом Александром Браиловским – лет 13-ти, знавшим меня по рецензиям. Он провел у меня весь вечер. Конечно, я победил большинство предубеждений, которые были у него против меня. Странный, юный и серьезный человек. Будем ждать дальнейших встреч». 13 июля Валерий Яковлевич описал своего нового знакомца Лангу: «По общественному положению он – гимназист, по внешнему виду – старообразный мальчик с красивыми зубами и блестящими глазами, по убеждениям – демократ и враг символизма, как и подобает в тринадцать лет».

На следующий день Брюсов написал стихотворение «Юному поэту» в рукописи посвященное «А.Б.» (приводим вариант из письма Лангу от 19 июля):

Юноша бледный со взором горящим,

Ныне даю я тебе три завета. –

Первый из них: не живи настоящим,

Только грядущее область поэта.

Дальше второй: не люби, не сочувствуй,

Сам лишь себя обожай беспредельно!

Третий совет: поклоняйся искусству,

Только ему – безраздумно, бесцельно.

Юноша бледный со взором смущенным,

Если ты примешь мои три завета,

Гордо умру я бойцом побежденным,

Зная, что в мире оставлю поэта.

«Создав сии строфы, – продолжал он, – я пришел в безумный восторг (стихотворение, действительно, классическое)». Опубликованное в «Me eum esse» без посвящения – на первом месте, в качестве манифеста – оно стало не менее знаменитым, чем «бледные ноги» и «фиолетовые руки», хотя и не вызывало таких насмешек. А в 1904 или в 1905 году автор получил письмо от бывшего «юноши бледного»… из рудника Акатуй:

«Может быть, Вы припомните, г. Брюсов, лето, проведенное Вами в Пятигорске, лет около 7 назад, нашу оригинальную встречу и странное сближение, возникшее между нами. Я был тогда маленьким гимназистиком, а Вы “юношей бледным со взором горящим” (или смущенным), а проще молоденьким студентом. Я очень обрадовался знакомству с самим пионером русского декадентства, тогда для меня совершенно непонятного. С любопытством, словно увидев восьмое чудо света, я стал добиваться от Вас раскрытия смысла плодов декадентского творчества, но ничего из Ваших объяснений не понял. Потому ли, что объяснения были неудовлетворительные, потому ли, что я сам был еще несмышленочек, а, может быть, и по обоим (так! – В.М.) причинам вместе. За эти несколько лет определилось, как различны наши дороги. Вы продолжали нести Ваше знамя, зовущее дальше, прочь от грани тесной, в мир чудесный, к неизвестной красоте[22]22

Реминисценция стихотворения Бальмонта «За пределы предельного…».

[Закрыть]. Вы несете его смело, презирая уколы и насмешки “и критики, и публики”, не смущаясь ихнего непонимания. А я пристал к другому, “шаблонному” на Ваш взгляд знамени, я иду под ним, подвергаясь преследованиям, несравненно более убийственным и грозным. […] И Вы, и я – мы можем гордиться каждый успехами своего дела. […] Теперь, на досуге, мне хочется ближе к Вам (и не только к Вам, а к вам вообще (символистам. – В.М.)) присмотреться. Кто Вы? Я хочу услышать не только то, что о вас говорят, а то, что вы сами о себе говорите. Вот почему я решил возобновить старинное знакомство. Надеюсь, что Вы мне ответите, оторванному от новой жизни и заброшенному в мертвый дом в мертвой стране, мне будет дорога каждая строчка из человеческого мира».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?