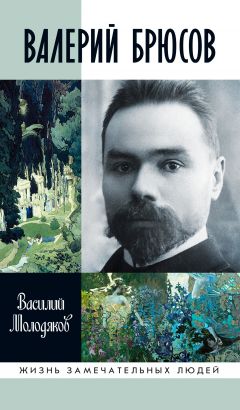

Текст книги "Валерий Брюсов"

Автор книги: Василий Молодяков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Глава восьмая

«Граду и миру»

1

В «Скорпионе» Брюсов нашел достойное применение своим силам: «К редакторской работе и к типографским делам относился Валерий Яковлевич, как дети к самой любимой игре» (1), – но не переставал мечтать о журнале, как и его собратья. «Меня тревожил и манил, – вспоминал Перцов, – призрак “своего”, новаторского журнала. Тот же призрак реял, само собою разумеется, перед духовным взором Мережковского и других “литературных изгнанников”, к числу которых принадлежали тогда все крупные и мелкие будущие светила едва возникавшего символизма. Еще в 1895 году мы с Мережковским составили проект издания небольшого, ежемесячного, чисто литературного журнала, листов на десять в книжке, – по образцу “Mercure de France” и тому подобных заграничных изданий. Этот тип был тогда, да так и остался, чуждым русской журналистике: политические интересы и все возраставшая политическая борьба настолько захватывали общественное внимание, что его уже не оставалось в достаточной степени на долю литературно-художественных и философских тем. […] Журнал предполагавшегося нами типа был заранее обречен на сравнительно узкий круг читателей, а следовательно, и материальную необеспеченность. Это последнее обстоятельство разрушало все наши планы» (2).

«Северный вестник» прекратился в 1898 году из-за цензурных и финансовых трудностей, но еще раньше его «диктатор» Волынский разошелся с символистами. «Знамя» братьев Облеуховых оказалось эфемерным предприятием. В журналы «с направлением», печатавшие Мережковского («Начало») и Бальмонта («Жизнь»), путь декаденту Брюсову был закрыт. Надежду подал Николай Филиппов, сын знаменитого московского булочника: в декабре 1900 года он известил Валерия Яковлевича, что намерен издавать журнал «Вега», и предложил вести в нем художественный отдел. «Я, конечно, удивляюсь, но соглашаюсь, – сообщил Брюсов Перцову. – Начинаю посещать редакционные субботы. Люди всё какие-то неведомые, юные, но при внимательном всматривании любопытные. Не декаденты. […] Дела начнутся с осени; пока беседуют и пьют, кто скочи виски, кто греческую мастику» (3). Видимо, к этому времени относится записка Филиппова Брюсову: «Мне кажется, что нечто роковое мешает нашим переговорам. Против ненависти высших сил едва ли мы будем в состоянии идти. Попытайтесь последний раз! И если наше свидание сегодня не удастся, то придется покориться и считать наш союз с вами невозможным, как бы он ни был желателен для нас» (4). Журнал не состоялся, а сын булочника исчез из литературы, напомнив о себе лишь в 1918 году анонимно изданным томом причудливых стихов «Мой дар».

Первыми литературными журналами, приютившими Валерия Яковлевича, стали «Ежемесячные сочинения» и «Беседа» Ясинского. Права голоса он в них не имел – Ясинский делал журналы в одиночку – но дорожил своим сотрудничеством с ними и добрым отношением редактора к декадентским стихам. «Благодарю за память обо мне, – писал Брюсов Иерониму Иеронимовичу 24 сентября 1903 года. – “Образ” (перевод стихотворения Г. д’Аннунцио. – В.М.) не был напечатан нигде, но входит в книгу моих стихов, которая появится в октябре («Urbi et orbi». – В.М.). […] Сейчас, сегодня, у меня нет стихов, чтобы предложить Вам: я все включил в свою книгу. Но первые рифмы и размеры, которые сложатся у меня, будут Ваши, обещаю их Вам» (5). Обещание он сдержал: новые стихи появились уже в январском номере «Беседы» за 1904 год.

Не стал своим для него и «Мир искусства» – «цвет тончайшей культуры – настоящая “Александрия” ума, вкуса и знаний – и, вместе, творческий порыв к общественному выражению этих данных», по характеристике Перцова, пояснившего: «Нужно признать, что литературная сторона была в сущности не нужна журналу, прямой задачей которого, весьма успешно им достигавшейся, было реформирование пластических искусств». «Мир искусства» печатал таких разных авторов, как Соловьев и Розанов, молодой философ Лев Шестов и признанный поэт и эссеист Сергей Андреевский, но осуждал крайности декадентства. Поворот наметился только в 1901 году, когда он открыл свои страницы Брюсову, поместив заказанный Дягилевым ответ на статью Андреевского «Вырождение рифмы» (№ 5) и «Мудрое дитя» (№ 8/9) – некролог Коневского, к которому при жизни редакция не благоволила. Дальнейшее сотрудничество не задалось из-за внутриредакционных разногласий, о которых Мережковский в декабре 1901 года говорил Брюсову: «…литературный отдел уже явно религиозный, а художественный еще чисто эстетический». Валерий Яковлевич опубликовал там несколько статей, принципиально важных как для него самого, так и для «нового искусства» в целом: «Ненужная правда. (По поводу Московского художественного театра)» (1902, № 4), «Искусство или жизнь (К 10-летию со дня смерти Фета)» (1903, № 1/2) (6) и «Бальмонт» (1903, № 7/8) – о книге «Будем как солнце».

Письмо Валерия Брюсова Иерониму Ясинскому. 24 сентября 1903. Собрание В. Э. Молодякова

Пятого декабря 1901 года Мережковские приехали в Москву. Формальной целью было выступление Дмитрия Сергеевича с докладом о Толстом в Психологическом обществе. Брюсов через Юрия Бартенева хлопотал о разрешении (7), поскольку цензура – после вынесенного в феврале 1901 года Святейшим Синодом определения об отпадении Толстого от церкви – стала запрещать публичное чтение ранее дозволенных к печати текстов. Петербуржцы хотели наладить контакт со «скорпионами» и взять реванш перед московской публикой после нашумевших лекций Акима Волынского, с которым находились в острой вражде. Валерию Яковлевичу пришлось проявить осторожность, поскольку он, не сообщив Мережковским, взял у критика для «Северных цветов» статью «Современная русская поэзия» и согласился стать московским обозревателем газеты «Еженедельник» под фактической редакцией Волынского (8).

Брюсов точно и выразительно описал эти события в дневнике, записи в котором делались теперь не чаще одного-двух раз в месяц. «Памятуя былые насмешки и поношения, с какими они встречали меня, я был осторожен, – но, напротив, гг. Мережковские были более чем любезны, наперерыв славили мои стихи, читали свои, спорили, просили советов». Прочитанный Мережковским 8 декабря под названием «Русская культура и религия» доклад успеха не имел: Москва не приняла и не поняла его религиозные идеи. Гостю возражали математик и философ Николай Бугаев (отец Андрея Белого), историк Владимир Герье и публицист-славянофил Сергей Шарапов. «Члены Психологического Общества были почти все. Доклада не понял никто. Во время антракта все жаловались, что в докладе нет складу. […] Спор вышел совсем нелепым, ибо говорили на разных языках», – резюмировал Брюсов, назвав общий ужин собравшихся «нелепейшим». «Сочетание было единственное, которому, конечно, не суждено повториться никогда более во всемирной истории, – иронизировал он в письме Перцову. – Я как художник упивался зрелищем» (9).

Мережковские привыкли не столько слушать, сколько говорить. «С первых встреч “ошарашали” они нас своим христианством. […] Надо признать, – записал Брюсов их слова, – что Христос есть высшая индивидуальность и высшая объективность. Все прошлое мира было для него, стало быть, он вместил все былое в себе, и вместе с тем он высшая личность. Надо или признать Христа мессией и тогда стать христианином, или не признать, но тотчас объявить себя самого мессией. […] Дмитрий Сергеевич вопиял против красоты, против декадентов». Тем не менее «прощались трогательно, чуть ли не со слезами, уговорились издать их стихи».

Главным делом Мережковских стали Религиозно-философские собрания «лиц светского и духовного образования в целях живого обмена мыслей по вопросам веры в историческом, философском и общественном освещении» (10), иными словами – попытка диалога христианской интеллигенции с официальной церковью. В начале октября 1901 года они, при поддержке Розанова, Философова, издателя Виктора Миролюбова и синодального чиновника Валентина Тернавцева, добились от обер-прокурора Святейшего Синода Константина Победоносцева и митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковского) разрешения на проведение таких собраний. Председателем стал ректор Духовной академии епископ Финляндский Сергий (Страгородский), а среди участников выделялись Перцов, Минский, публицист Михаил Меньшиков и доцент Духовной академии Антон Карташев. Особое значение Мережковские придавали публикации протоколов собраний, а потому хлопотали о разрешении журнала «Новый путь», целью которого было «доказать, что “религия” и “реакция” еще не синонимы».

Собрания не слишком интересовали Брюсова, но журнал не мог оставить его равнодушным. В начале февраля 1902 года он отправился в Петербург, где встретился со Случевским, Дягилевым, Ясинским, Розановым, Сологубом, Ореусом-отцом («Скорпион» решил издать собрание сочинений Коневского). Наиболее важными были беседы с Мережковскими и Перцовым. Побывал он и на Религиозно-философском собрании: «Большинство пришло сюда как на спектакль. Спорили о богословских вопросах, как в Византии. Модно. Я постигаю смак этого». Мережковский спросил Брюсова в упор, верует ли тот во Христа. «Когда вопрос поставлен так резко, я отвечал – нет. Он пришел в отчаяние».

Вопрос был задан неспроста: ему предшествовала интенсивная переписка между Гиппиус и Брюсовым: письма последнего сохранились только в черновиках, а в них он был более откровенен, чем в отправленных текстах (11). Мережковские испытывали его: «Я говорила как с “сотаинником” с вами», – писала Зинаида Николаевна 24 декабря 1901 года, вопрошая: «Отчего у вас так много страха в душе? […] Боитесь “Спасителя мира”, потому что вдруг окажется, что Атлантида не для вас опустилась на дно, а для него». Это ответ на тезис Брюсова: «Если Христос – то спаситель мира, а не один из великих посвященных. […] Христос как завершитель всех веков, что до него, и начало всего, что после. А я не могу принять, что и Атлантида, опустившаяся на дно океана, была для него же». «Мои слова не убедят вас, – сокрушалась Гиппиус 11 января 1902 года, – ничего не дадут вам теперь; но я надеюсь на вашу душу».

В начале марта Брюсов снова попытался объяснить Гиппиус разницу их позиций: «От моих взглядов гораздо ближе, чем от всяких других, к вашему: искусство должно стать религиозным. Я, пожалуй, мог бы даже принять эту формулу. Только это было бы “нечестно”, ибо я под религиозным разумел бы иное, чем вы. Вы не отличаете религии от христианства. […] Я же не только не могу мыслить так, но даже не могу ясно вообразить, как так мыслить. То есть как свои убеждения считать непреложными, и последними, и по существу истинными». Мережковские требовали не просто ответа на вопрос «Како веруешь?», но полного согласия. Брюсов не только не разделял их убеждений, но и не собирался терпеть посягательства на свою духовную свободу. Об этом – стихотворение, написанное в декабре 1901 года и адресованное Зинаиде Николаевне:

Неколебимой истине

Не верю я давно,

И все моря, все пристани

Люблю, люблю равно.

Хочу, чтоб всюду плавала

Свободная ладья,

И Господа и Дьявола

Хочу прославить я.

Когда же в белом саване

Усну, пускай во сне

Все бездны и все гавани

Чредою снятся мне.

Что это? Проповедь теории множественности равноправных истин? Апология беспринципности? Признание в религиозной индифферентности? Требование уважать «безумную прихоть певца»? Об этом тексте много спорили, но лишь переписка с Гиппиус дает необходимый контекст для понимания его истинного смысла: автор отстаивал свою свободу, духовную и творческую. «Прославить для Брюсова – вылепить в слове», – афористически заметил Андрей Белый (12).

Можно увидеть здесь и портрет адресата. Конечно, в религиозном, духовном плане Зинаида Николаевна Господа с Дьяволом не путала, но в литературном и житейском отношении сказанное вполне применимо к ней. «Если скажут, что я декадентствующая христианка, что я в белом платье езжу на раут к Господу Богу – это будет правда, – говорила она Брюсову в феврале 1902 года. – Но если скажут, что я искренна, – это тоже будет правда». Пристрастие Гиппиус к белым платьям было общеизвестно: в них она появлялась на Религиозно-философских собраниях к смущению духовенства, недовольству синодальных персон и на радость публике.

Письма из Петербурга заставили Валерия Яковлевича глубже задуматься о христианстве. Критикуя догматизм своей корреспондентки, он признал: «Когда говорили о христианстве, я по утомительной привычке вспоминал о его морали – о кротости, милосердии, непротивлении, любви. […] Но христианство как учение о судьбах вселенной, о тайнах мироустройства, о последних тайнах души, космическое христианство, – да, это не то, о чем я говорил. Если я и не верую еще, то хочу узнать и ищу узнать. Я понимаю теперь, что вы ищете и почему можете искать истины здесь. А прежде не понимал. Вижу теперь, что есть живое в христианстве, а прежде видел только окостенелость и прах» (начало марта 1902 года). 11 марта Гиппиус отметила сдвиг в его позиции: «Это отличное определение, ясное: именно космическое христианство, а не моральное. И привычка сейчас же говорить о моральном – воистину утомительна», – но продолжала настаивать: «Мораль христианства – самая загадочная вещь на свете. […] Когда мы поймем космическое значение христианства, тогда сама откроется и “мораль”». Для Брюсова, находившегося под влиянием Шопенгауэра и Ницше, такой подход был непродуктивен, хотя он не отказывался от диалога: «Я всегда подходил к Христу только со стороны подставляемой ланиты, и мне он был скучен. Я так привык, что умиляются в нем на человека, что забыл, что он – Бог. И теперь я увидал иную глубину христианства, в котором вся его мораль, вся эта прощающая любовь зыблется, как тростинка над пучиной. Тогда открывается прельстительность христианства, как всякой бездны, как всякой стремнины, над которой кружится голова» (13).

Гиппиус поняла, что «сотаинника» из Брюсова не выйдет. Это определило их дальнейшие отношения, в которых стали доминировать литературные интересы. Поэтому один из главных выводов ее злых воспоминаний верен: «Между нами никогда не было ни дружбы, в настоящем смысле слова, ни внутренней близости. Видимость, тень всего этого – была» (14).

2

Мережковские, между тем, нуждались не только в «сотаинниках», но и в сотрудниках. В конце января 1902 года Брюсов сообщал Бальмонту о выходе «с весны» «Нового пути»: «Мне поручено просить у Вас всего – много стихов, статей, переводов, заметок – всего, что есть и может стать сущим. И скоро. Ибо они хотят к Пасхе выпустить 1-ую книгу. Впрочем, в эту поспешность я не верю… Будут печататься там протоколы религиозно-философского общества (Вы о нем всё знаете?), статьи о католичестве, синоде, пресуществлении и т. д., много стихов, мало рассказов, очень много статей. Распоряжаться и деспотствовать будет Мережковский» (15).

Скепсис относительно скорого начала был оправдан: у журнала не было ни разрешения, ни спонсоров, кроме Перцова и московской меценатки Евгении Образцовой, которая по дружбе дала в долг Мережковскому три тысячи рублей (16), ни субсидий, несмотря на попытки заинтересовать проектом Синод. Надежды возлагались на подписку, но Брюсов резонно писал намеченному в редакторы Перцову: «Ни Вы, ни Мережковские, никто из нас не сумеет издавать журнала на 3000 подписчиков. В области чистой литературы, нам, ценителям стихов Зинаиды Николаевны, долго еще быть в великом меньшинстве. Стало быть, вся надежда на религиозное движение в обществе, но оно существенно не журнально. Нет привычки удовлетворять свой религиозный голод через журнал, и не нам создать эту практику. […] “Новый путь” должен быть аристократичен, долго, может быть, лет пять-шесть, пока в среде этой самой аристократии не наберется 3000 подписчиков. Это будет неизбежно. И надо, чтобы к тому времени у нас был журнал с надписью “издания год шестой”» (17). Сказанное интересно тем, что шесть лет просуществовали «аристократические», по определению Философова, «Весы», а не державшийся на провинциальной подписке «Новый путь»: он набрал две с половиной тысячи подписчиков, но выходил всего два года.

Из-за отсутствия определенности дело застопорилось. 5 мая Брюсов с женой и сестрой Надеждой уехал на два месяца в Италию, откуда периодически посылал корреспонденции в «Русский листок». «Вся прелесть Венеции в своеобразии самого города, в жизни его каналов, – писал он. – Правда, многое из того, что прежде имело смысл, стало теперь игрушкой, которой тешат приезжих. […] Подлинная Венеция прячется в какие-то углы на время сезона. […] Но больше нигде в мире нет города без шума городской езды, совсем без пыли, с площадями, подобными комнатам большого дома, с узкими улицами, на которых не могут разойтись два зонтика, с церквами, сплошь выложенными разноцветными мраморами, с крохотными магазинами, похожими на ящички. В Венеции прежде дорожили местом; всё в ней мелко, но отделано как миниатюра. Венецианцы славились как мозаисты, и весь их город – как большая мозаика: каждая подробность закончена с любовью. После нее даже Флоренция кажется грубой и тяжелой» (18). «Всего более по сердцу пришлась мне Венеция, – записывал он по возвращении. – […] При всей своей базарности Венеция не может стать пошлой. И потом: это город ненужный более, бесполезный, и в этом прелесть. […] Прекрасно в нем деление на две части: город для всего грязного, это город каналов; город для людей, – это улицы. Мечта Леонардо!».

По возвращении из Италии 11 июля Брюсов узнал, что «Новый путь» разрешен. Перцова принял министр внутренних дел Вячеслав Плеве, который «задал ряд хитрых вопросов, быстрых, как на следствии, дурно отозвался о “Мире искусства” и о Розанове, хорошо о Мережковском». Валерию Яковлевичу предложили пост секретаря редакции. Он охотно взялся за дело (переписка с Перцовым наполнилась техническими деталями оформления и верстки), отказался, как все ближайшие сотрудники, от гонораров, но в октябре с удивлением обнаружил отсутствие своего имени в рекламных объявлениях. Перцов объяснил это боязнью отпугнуть провинциальных подписчиков участием декадента. Брюсов, пребывавший в дурном настроении и временно разошедшийся с «Русским архивом» и «Русским листком», был раздражен и обижен: «Я просто не верю Вашей отговорке. У меня есть свои читатели. Если две сотни бюргеров откажутся от подписки ради страха моего имени, то другие сотни будут читать журнал только ради меня. […] Неужели Вы хотите начинать “Новый путь” полухитростями и полуложью, хотя бы пред газетами? Чем же он будет отличаться от старых путей?» (19).

Соглашаясь работать в журнале, Брюсов предупредил, что из-за недостатка денег не сможет переселиться в Петербург, но готов часто ездить туда. Постепенно его энтузиазм убывал, хотя 12 ноября в столице Мережковские приняли его «как ни в чем не бывало, как старого друга», а Перцов представлял Валерия Яковлевича как секретаря редакции: «Видимо, хотят меня заставить согласиться с совершившимся фактом». В обычном вихре встреч кроме знакомых имен – Случевский, Сологуб, Философов, Лохвицкая – появляются новые: поэт Сергей Рафалович, социолог Владимир Святловский, переводчик Пшибышевского Михаил Семенов и, наконец, жена Минского – поэтесса Людмила Вилькина, коллекционировавшая знаменитых поклонников и их письма с пылкими признаниями.

Людмила Николаевна принялась соблазнять московского гостя. На один день они уединились в финском пансионе, «но только целовались», как сказано в дневнике Брюсова. Вилькина рассказала об этом мужу. Брюсов написал стихотворение «Лесная дева» и неосторожно сообщил об ухаживаниях оставшейся в Москве жене, чем встревожил ее. Именно тогда он обратился к ее сестре Марии с просьбой: «Уверьте ее, что я ее очень люблю. […] Я неосторожно описывал ей, как ухаживал здесь за г-жой Минской. Только потому и описывал, что для меня это было забавой. […] Во всех моих ухаживаниях за Минской и Образцовой ничего нет. […] Если б даже я был возлюбленным г-жи Минской (чего вовсе нет и не будет), и тогда это не было бы изменой. Ах, почему для женщин это не ясно» (20).

Тем не менее, грехопадение произошло – во второй половине января 1903 года, когда Брюсов в очередной раз приехал в Петербург по делам «Нового пути» и встретился с Вилькиной. Этому предшествовал обмен письмами в духе дружеской литературной болтовни, которая продолжалась и позже, порой перемежаясь двусмысленными намеками. Но, как отметили публикаторы переписки, «со стороны Брюсова это увлечение было непродолжительным, и он не раз пытался в письмах к Вилькиной указать на временную и психологическую дистанцию, отделившую былого рыцаря “лесной девы” от него же самого, находящегося уже во власти новых переживаний» (21). Остатки прежней дружбы исчезли после сухого отклика Брюсова на единственную книгу стихов Вилькиной «Мой сад» (1906) (написавший к ней предисловие Розанов шутя называл ее «Мой зад»), о котором Валерий Яковлевич писал Корнею Чуковскому: «Должен же был кто-нибудь откровенно заявить, что она как поэт – бездарность (и очень характерная, очень совершенная бездарность)» (22). В этом переплетении личного с литературным он выбрал второе, хотя и включил Вилькину под именем «Лила» в «Роковой ряд».

Брюсов отказался от секретарства в «Новом пути», но и его литературное участие наталкивалось на противодействие Мережковских, которые в стремлении сделать издание массовым старались избегать крайностей. Поэтический раздел журнала, печатавшего стихи не «в подборку» и тем более не «на затычку», а в виде авторских циклов, в тогдашней России не имел равных, и обойтись в нем без Брюсова было невозможно. Ситуация с прозой оказалась много хуже. Несмотря на все уговоры и посулы, отказался Чехов. «Петр и Алексей» Мережковского стал гвоздем программы, но прочая беллетристика: Гиппиус, Вилькина, Поликсена Соловьева (под мужскими псевдонимами), начинающие Ремизов, Зайцев, Сергеев-Ценский и ряд забытых авторов – вызывала у Брюсова, и не у него одного, резкое отторжение.

«Очень уж многое в нем (журнале. – В.М.) прямо противоположно мне, – признавался он Гиппиус в июле 1903 года, – решительно отталкивает меня. […] Пусть я люблю все “двери” и “сразу умею проникнуть во все я”[39]39

Цитата из стихотворения Гиппиус «Валерий, Валерий, Валерий, Валерий…» (1903).

[Закрыть]. Но все же милее прочих мне дверь поэзии, искусства. А в “Новом пути” она в таком виде, словно это “черный ход”, дверь на грязную лестницу». Бальмонт, активно печатавшийся в журнале, в письме Брюсову 26 июля 1903 года оценил издание еще резче: «Помойная яма, и не очень глубокая помойка, так что в ней нет даже очарования истинной отвратительности» (23). Процитировав эти слова в письмах Ремизову и Белому, Брюсов добавил во втором случае: «Он не неправ» (24). «Мои упреки, – продолжал он в том же письме к Гиппиус, – сводятся к тому, что “[Новый] Путь” не литературный журнал. Да! это то именно, чего вы искали: делание через журнал, работа им как лопатой. И ради целей пропаганды (скверное слово, но что делать, оно на месте) все хорошо: можно и пошлости печатать, если они привлекают читателей, можно и прожужжавшие уши повторения, – чтобы покрепче было». Вынужденный признать это, Философов постарался выразиться изящно: «Новый путь» «должен был – твердо веруя, что это только временно, – отодвинуть эстетику на второй план и заняться преимущественно интересами религиозными» (25). «Отодвинуть эстетику на второй план» Брюсов решительно не соглашался.

3

С началом выпуска «Нового пути» салон Мережковских стал центром символистского Петербурга. В Первопрестольной главенствовал Брюсов – «жрец дерзновенный московских мистерий» (как назвала его Гиппиус). Рядом восходила звезда Андрея Белого. Они познакомились 5 декабря 1901 года в доме Михаила и Ольги Соловьевых (26), но имя «студента-декадента» уже было известно Валерию Яковлевичу. В октябре он получил от Соловьева рукопись «Симфонии 2-й драматической» с предупреждением, что автор – сын декана физико-математического факультета Московского университета и что псевдоним ни в коем случае не должен быть раскрыт. «Симфония» Брюсову понравилась, но он объяснил, что «Скорпион» завален заказанными и оплаченными рукописями, а средства его не безграничны, поэтому книга может выйти только через год. Михаил Сергеевич оплатил немедленное печатание «симфонии» под маркой «Скорпиона», и она увидела свет уже в апреле 1902 года. Осенью авторство открылось и вызвало оживленные пересуды в профессорской и литературной Москве.

Первое впечатление Брюсова от знакомства было не лишено иронии: «Бугаев старался говорить вещи очень декадентские». Но разве не так поступал сам Валерий Яковлевич в юные годы? Летние встречи 1902 года вызвали иную реакцию: «Едва ли не интереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной молодости. Вот очередной на место Коневского!». Высочайшая оценка – с учетом того, что значил для него Коневской. «Он очень настоящий человек, – писал Брюсов о Белом 19 октября 1902 года Перцову. – У меня душа успокаивается, когда я думаю, что он существует» (27).

Белый был моложе Брюсова на семь лет. К моменту знакомства он был житейски неискушенным юношей, но обладал разносторонним образованием и богатым опытом духовных исканий, испытав влияние Шопенгауэра, Ницше, Метерлинка, Соловьева. Он уже был символистом, но «символизм Белого вырастал в гораздо большей степени из внутреннего уединенного опыта, чем благодаря активному усвоению начавшего заявлять о себе в России “нового” искусства (к “декадентству” у юноши Белого поначалу было весьма настороженное отношение)» (28). В Брюсове он сразу почувствовал «желанье: меня привязать к “Скорпиону”, оказывая мне, начинающему литератору, крупную и бескорыстную помощь. […] Я видел его Калитой, собирателем литературы. […] Я обязан ему всей карьерой своей; я ни разу себя не почувствовал пешкой, не чувствовал “ига” его: только помощь, желанье помочь, облегчить» (29). За свою жизнь Борис Николаевич много чего написал и наговорил о Брюсове, в том числе прямо противоположного по содержанию и духу, но это суждение – итоговое.

Белый-поэт окончательно обрел собственный голос после знакомства с Брюсовым и не без его влияния. Мережковский только провозглашал:

Мы для новой красоты

Нарушаем все законы,

Преступаем все черты.

Брюсов в «Русских символистах» воплотил это в жизнь. Белый сделал то же самое – например, в стихотворении «На горах», где седовласый горбун

Голосил

низким басом.

В небеса запустил

ананасом.

И дугу описав,

озаряя окрестность,

ананас ниспадал, просияв,

в неизвестность.

Для современников это были «бледные ноги» в новом исполнении.

Наряду с сочинением подобных произведений Борис Николаевич отличался экстравагантностью поведения. Осенью 1903 года Брюсов записал его рассказ, как тот «ходил искать кентавров за Девичий монастырь[40]40

Новодевичий монастырь занимал особое место в личной мифологии Белого: там были похоронены его отец Н.В. Бугаев, любимый наставник Л.И. Поливанов, кумир юности Вл. Соловьев, старшие друзья М.С. и О.М. Соловьевы. В прогулках его часто сопровождал Сергей Соловьев – сын Михаила, племянник Владимира, троюродный брат Александра Блока и будущий ученик Брюсова.

[Закрыть], по ту сторону Москва-реки. Как единорог ходил по его комнате… Мои дамы (И.М. Брюсова, ее младшая сестра Б.М. Рунт и, возможно, Н.Я. Брюсова. – В.М.), слушая, как один это говорит серьезно, а другой серьезно слушает, думали, что мы рехнулись. Потом А. Белый разослал знакомым карточки (визитные), будто бы от единорогов, силенов etc. Иные смеялись, иные сердились. […] Сам Белый смутился и стал уверять, что это “шутка”. Но прежде для него это не было шуткой, а желанием создать “атмосферу”, – делать все так, как если бы эти единороги существовали». Знакомые были всерьез обеспокоены душевным здоровьем человека, от которого получали такое:

Огыга Пеллевич

Кохтик-Ррогиков

Единоглаз

Вечные боязни. Серничихинский тупик, д. Омова.

И только Валерий Яковлевич 20 октября 1903 года вложил свои визитные карточки в три конверта, надписав их «Борису Николаевичу Бугаеву для передачи Огыге Пеллевичу Кохтик-Ррогикову», единорогу «Виндалаю Левуловичу Белорогу», обитавшему на «Беллендриковых полях», и «Полю Ледоуковичу Фавивве» из «Миусских козней» (30).

Принимая правила игры, Брюсов, вероятно, вспомнил тщательно продуманные декадентские выходки собственной юности, когда он интересничал и «ломался», изображая «Валерия Брюсова». Он мог догадываться, но не мог знать, что «безумие» Белого тоже было рассчитанным. В августе 1901 года Борис Бугаев размышлял в дневнике: «Если ты желаешь, безумец, чтобы люди почтили безумие твое, никогда не злоупотребляй им! Если ты желаешь, чтобы твое безумие стало величественным пожаром, тебе мало зажечь мир; требуется еще убедить окружающих, что и они охвачены огнем. Будь хитроумной лисой! Соединяй порыв с расчетом, так, чтобы расчет казался порывом и чтобы ни один порыв не пропал даром. Только при этом условии люди почтят твое безумие, которое они увенчают неувядаемым лавром и назовут мудростью. […] Озадачивай их блеском твоей диалектики, оглушай их своей начитанностью, опирайся, насколько это возможно, на точное знание!» (31). Сходство этих высказываний с дневниковыми записями молодого Брюсова очевидно.

Знакомство с Брюсовым стало одним из важнейших событий жизни Белого и, выйдя за пределы литературы, многие годы оказывало на него сильное влияние. Не менее значительным было для Бориса Николаевича знакомство с Мережковскими у Соловьевых днем позже, 6 декабря 1901 года. Между ним и Гиппиус сразу же завязалась переписка на идейные и духовные темы: Зинаида Николаевна обрела «сотаинника» (которого тщетно искала в Брюсове) и восхищалась его статьями, хотя и находила их «трудными» для «Нового пути». В свою очередь, Белый стал пламенным пропагандистом идей новых друзей. Озабоченный построением фаланги, Брюсов начал опасаться ухода перспективного автора на сторону: в ноябре 1902 года взял у Белого «Северную симфонию» для издания отдельной книгой, затем стихи (которые при разговоре с глазу на глаз жестко, но конструктивно раскритиковал) и драматический отрывок «Пришедший» для «Северных цветов», а в апреле 1903 года предложил ему подготовить поэтический сборник для «Скорпиона» – будущее «Золото в лазури» (32). «Через несколько лет о нем сеялись слухи: де лезет из кожи ходить императором, травит таланты-де; правда, травил – разгильдяйство и лень, – много позже признал Белый. – […] Все сплетни о его гнете, давящем таланты, – пустейшая гиль, возведенная на него» (33). Возведенная отчасти самим Белым…

В апреле 1903 года Брюсовы впервые побывали в Париже, где провели 16 дней. «Париж мне пришелся очень по сердцу, – занес он в дневник. – Изумило меня отсутствие в нем декадентства. Было, прошло, исчезло. Нет даже “нового стиля”. Москва более декадентский город». С французскими литераторами пообщаться не удалось, зато встреч с соотечественниками оказалось в избытке. Валерий Яковлевич несколько раз посетил Русскую высшую школу общественных наук, которую обозвал «пародией на университет», и даже прочитал там лекцию «Ключи тайн». «Весело было слушать, – вспоминал присутствовавший на ней литератор Николай Поярков, – возражения, высказываемые всевозможными юношами, обвинявшими лектора в безнравственности, беспринципности и отсутствии общественных идеалов. Невозмутимо лектор парировал нападки, иногда остроумными замечаниями вызывая дружный хохот всей аудитории» (34). В круг преподавателей и слушателей Школы, оппозиционно настроенных по отношению к российским властям, Брюсовых ввел революционер и юрист Александр Ященко. Валерий Яковлевич познакомился с ним в конце 1900 года в салоне московской меценатки Варвары Морозовой, в котором 14 января 1901 года Георгий Чулков, товарищ Ященко по революционному кружку, прочитал доклад о его поэзии. Позднее Чулков утверждал, что Брюсов написал стихотворение «Кинжал» (которое сам датировал 1903 годом) в конце 1901 года для задуманного этим кружком нелегального сборника. В начале 1902 года Ященко и Чулкова арестовали и сослали в Восточную Сибирь; первый вскоре был освобожден и уехал в Париж, второй находился в ссылке до 1904 года, а по возвращении стал одной из ключевых фигур «раскола в символистах» (35).

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?