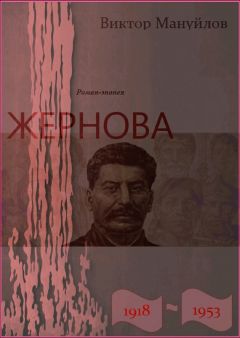

Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга шестая. Большая чистка"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Глава 23

Кто-то, громоздкий и тяжелый, в сером плаще и надвинутой на глаза шляпе, стуча массивной палкой по каменным ступеням, поднимался по лестнице. Остановился за два-три шага от площадки, на которой курил в полном одиночестве Алексей Петрович, поднял голову – и он, узнав в поднимающемся Алексея Толстого, обрадованно ему улыбнулся и даже шагнул навстречу.

Толстой одолел последние ступени, снял шляпу, тяжело перевел дух.

– Здравствуйте, Алексей Петрович, – заговорил он первым, протягивая руку и тоже приветливо улыбаясь. – Рад встрече. Искренне рад. Давненько не виделись. Давнее-енько. Где изволили пропадать? А я вот приболел, – говорил Алексей Николаевич хрипловатым голосом, потряхивая руку Алексея Петровича.

– Да вот – ездил в Армению… – ответил Задонов без особой уверенности, что Толстому интересно знать, где он изволил пропадать.

– В Армению? А мне вот не довелось. Да. Все собирался, да все как-то то некогда, то недосуг. Что там, в Армении? Собираетесь писать?

– Вы знаете, Алексей Николаевич, собирался, но не знал о чем. О чем хочется – нельзя, о чем надо – не хочется, – с неожиданной смелостью ответил Алексей Петрович, глядя в умные и усталые глаза Толстого. – Ваш вопрос, похоже, разрешает все мои сомнения.

– Ну, все – это вы хватили через край, дорогой мой, но кое-что – вполне возможно. Что ж, рад, если смог стать вам полезен, – говорил Толстой, набивая табаком свою трубку. – А что касается извечной дилеммы между хочется и надо, так на ней вся русская литература выросла. Не будь этой дилеммы, не стала бы она столь изощренной в средствах выразительных. – Прикурил от спички, затянулся пару раз, спросил: – Что привело вас в этот вертеп?

– Отчет о командировке.

– Дело нужное, дело нужное, – забубнил Толстой, судя по всему, думая при этом о чем-то другом. – А я вот пришел… Впрочем, это не важно. – И спросил: – Вы что же, не хотите послушать Кольцова?

– Собираюсь, – почему-то соврал Алексей Петрович, вовсе и не собиравшийся, с тоской подумав при этом – и не в первый раз! – что как-то странно у них с Толстым складываются отношения: встретятся – обрадуются, через минуту – скучно. «Это, наверное, оттого, что мы слишком похожи друг на друга. Все время смотреть на себя в зеркале – занятие, действительно, довольно скучное». И добавил: – Вот докурю…

– Собственно говоря, ничего нового он не рассказывает, – заметил Толстой. – Все это есть в газетах, в его же статьях и репортажах оттуда. Разве что детали. Но это уж кому как, – усмехнулся он. И пояснил: – Слышал его в домжуре пару дней назад. Он в большом у Кремля фаворе. Ходит гоголем. Книжку, говорят, уже успел настрочить… – И, будто спохватившись: – Ну, будьте здоровы! Успехов вам, дорогой мой. – Сунул руку, встряхнул, пошел по коридору тяжелой шаркающей походкой, налегая на палку.

В Малом зале яблоку упасть негде, воздух спертый, пропитан запахами кухни и сивухи. Алексей Петрович остановился в конце прохода у самой двери, из-за спин других глянул на сцену.

Кольцов, тоненький, щуплый, с кудрявой головой, расхаживал по сцене, говорил высоким голосом:

– Пятая колонна – это, товарищи, не миф, это жестокая реальность, с которой пришлось столкнуться республиканскому правительству в первые же дни своего существования. Пятая колонна есть, товарищи, и у нас, потому что само существование Советского Союза является бельмом в глазу мировой буржуазии. До тех пор, пока эта колонна не будет уничтожена, покоя нам не видать. Только прозорливому руководству товарища Сталина, его неусыпной бдительности мы обязаны существованием и движением вперед, к коммунизму и мировой революции. Только воле железного наркома внудел товарища Ежова, его проницательности обязано наше общество своим очищением от врагов народа и пособников контрреволюции…

«Это мой-то Левка – пятая колонна? – подумал Алексей Петрович с тоской, слушая вдохновенный голос Кольцова. – И какая-такая у нас «пятая колонна»? «Пятая» – это у них, а у нас нечто совершенно другое. Или, действительно, и Левка – тоже? Вот ты будто бы уверен в своем брате, а он, быть может… Ведь Левке, небось, и в голову не приходит, что ты когда-то… совокуплялся с его молодой женой, что его дочь, быть может, не его дочь, а, вполне возможно, его брата, а если кто-то и ткнет его носом, он наверняка не поверит…

Алексей Петрович попятился и тихонько выскользнул из зала. Забрав из гардероба свой макинтош и шляпу, вышел на улицу. Вспомнил, что так ни у кого ни о чем и не спросил, остановился в нерешительности, но тут же обреченно махнул рукой и зашагал дальше.

Домой идти не хотелось. Дома вот-вот появится Катерина, и он прочтет в ее глазах все то же самое: «Трус! Ничтожный трус!» Но не идти же ему на Лубянку. Впрочем, скажу, что ходил, что обещали разобраться. Только надо сделать это так, чтобы поверила.

А может, написать письмо Сталину? Так, мол, и так, товарищ Сталин, мой брат… ну и так далее. Должен Сталин помнить и старшего Задонова, и Задонова-журналиста. Неужели из всего этого нельзя сделать вывод о непричастности Льва Задонова к каэрам и вранарам? Или дело вовсе не в каэрах и вранарах, а в чем-то еще? Может, идет этакое раскулачивание бюрократии, завзятых революционеров и еще черт знает кого? А Левка как раз та щепка, которые неизбежно летят при рубке леса? Боже, и что за история у бедной моей России?

Говорят, однако, лучше обращаться к Калинину: тот добрее и отзывчивее…

Так ничего и не решив, с еще большим омерзением в душе к себе самому и ко всем на свете, Алексей Петрович медленно брел по улице Герцина, некогда Большой Никитской. Лишь бы не домой. Он с непонятным для себя испугом пересек улицу Максима Горького, по которой сновало множество всякого народа, причем некоторые особи обоего пола почему-то проявляли к нему, как казалось Алексею Петровичу, повышенное любопытство. Затем еще какую-то улицу и углубился в безлюдную тесноту старинных домов, подслеповато взиравших запыленными окнами на булыжную мостовую. В одном месте что-то строили или ломали, огородившись забором. Там рычала какая-то машина, над забором иногда появлялась ажурная мачта с колесом и спадающим с него стальным тросом, что-то с грохотом падало во что-то железное и пустое, дребезжащее от ужаса. Алексей Петрович вынужден был свернуть в какой-то еще более тесный переулок. За этим переулком последовали другие, тоже безлюдные. Последний из них совершенно неожиданно вывел его на Лубянскую площадь, к огромному массивному зданию.

Алексей Петрович остановился в замешательстве, пытаясь понять, какая сила привела его сюда. Он никогда не был в этом здании, проходя изредка мимо, с любопытством разглядывал зашторенные окна, за которыми вершилось нечто, его никак напрямую не касающееся. И, разумеется, не знал, где тут вход для тех, кто пытается узнать о судьбе кого-то из своих близких, попавшего сюда не по своей воле.

Обойдя здание, Алексей Петрович остановился на противоположной стороне Фуркасовского переулка напротив парадного, как ему представлялось, подъезда, тупо ожидая сам не зная чего. Из этой двери никто не выходил, никто в нее не входил, лишь милиционер выхаживал туда-сюда, от двери далеко не удаляясь. Подойти и спросить, где тут принимают, если вообще кого-то принимают, таких, как?..

Милиционер вдруг остановился и посмотрел в сторону Задонова. Он и до этого ходил, то и дело оборачиваясь: человек в шляпе и летнем макинтоше его явно заинтересовал своей неподвижностью.

И тогда какая-то неведомая сила сдвинула Алексея Петровича с места и направила к милиционеру.

Он пересек булыжную мостовую, приблизился к нему, дотронулся рукой до шляпы и спросил:

– Скажите, пожалуйста, где тут находится приемная? Как в нее попасть?

Милиционер приложил ладонь к фуражке, представился:

– Младший сержант Атаров. Попрошу ваши документы.

– А-а! Ну да! Извините! – с этими словами Алексей Петрович полез в боковой карман, достал паспорт и протянул милиционеру.

Тот долго листал его, подозрительно поглядывая на Задонова, затем вернул, пояснив;

– Обойдите здание с той стороны. Там увидите.

И снова приложил руку к фуражке. Лицо его выражало явное сожаление.

Только завернув за угол, Алексей Петрович вздохнул, испытав явное облегчение.

На другой стороне действительно имелась дверь, почти незаметная, а главное – без какой-либо доски с пояснением, что скрывается за этой дверью.

Алексей Петрович в нерешительности остановился перед этой дверью. Сделанная из железа, покрашенная какой-то сероватой краской, она излучала зловещее сияние, как перегретая на керосинке сковорода.

Он уже собрался преодолеть несколько ступенек и взяться за ручку, как дверь отворилась, из нее вышла пожилая женщина в черном приталенном пальто, в черной же беретке. Женщина остановилась на бетонной площадке перед дверью, которая закрылась под действием пружины, и принялась сморкаться и вытирать глаза скомканным платком.

В женщине было что-то знакомое, что-то из недавнего прошлого, но Алексею Петровичу совсем не хотелось встретиться здесь с кем-то из знакомых. Он сделал два шага назад, давая женщине дорогу и уже собрался повернуться к ней спиной или хотя бы боком, но не успел: женщина убрала платок, открыв лицо, и он узнал в ней бывшую сотрудницу «Гудка» Фиму Абрамовну… Абрамовну… фамилия ее никак не вспоминалась.

– Алексей Петрович?! – воскликнула Фима Абрамовна с изумлением. – Вы-то как здесь оказались?

– Да вот, – промямлил Алексей Петрович, пряча руки в карманы макинтоша, будто ему предстояло обнять эту женщину. – Вот пришел узнать… А вы-то зачем здесь?

– Ах, не спрашивайте! Месяц назад арестовали мою родственницу. Арестовали, разумеется, ни за что. Я хожу-хожу, а толку никакого: ни как она тут, ни в чем ее обвиняют, ни когда будет суд или… Сами знаете, что у нас за суды. А она больна диабетом, ей нужна диета, покой, строгий распорядок дня, а они… Я больше не могу. Я вся издергалась, не сплю по ночам, у меня сердце больное, а они… они… Это не люди! Это звери, звери, звери!

И Фима Абрамовна снова прижала к лицу платок, всхлипывая, сморкаясь и утираясь.

Алексей Петрович зачем-то поглядел на свои часы, послушал, как они тикают, произнес:

– Извините, Фима Абрамовна, мне надо идти. И пояснил: – Договорился с одним товарищем встретиться здесь по его делу, а его все нет и нет. Еще раз извините, – повернулся и пошел, чувствуя, как и у самого вдруг заныло где-то под мышкой, в носу засвербило, а на глазах вот-вот появятся слезы.

Он шел, все убыстряя шаги, петляя по переулкам, вышел к трамвайной остановке как раз в ту минуту, когда трамвай поворачивал в его сторону. Купив билет у кондуктора, сел на свободное место, продолжая без слов переживать нечто постыдное до невероятности, глядя в запыленное окно затуманенными глазами. Маша, конечно, его поймет, но именно такого понимания ему и не хотелось. Упасть на чью-то грудь, зарыться лицом и облегчить свою совесть слезами.

Кондукторша объявила: «Следующая остановка «Книжный мир». При выходе будьте осторожны: идет строительство подземного перехода!»

Алексей Петрович вспомнил, что для очерка об Армении ему надо бы приобрести хоть какой-то о ней справочник. Не о прошлом, ни о природе, рельефе и прочем – такие справочники имелись в отцовой библиотеке, – а о делах нынешних. Еще года два назад Партиздат выпустил такие справочники по итогам первой пятилетки. Кое-что у него имелось, но не все: Армении как раз и не было.

Выйдя из трамвая и перейдя улицу по мосткам, Алексей Петрович вошел в магазин. Купив справочник, он стоял у прилавка, разглядывал корешки книг на полках, в том числе и свои две книги, и думал: «Мне уже скоро сорок, а у меня всего две книги и не видно, когда будет третья». Потом в голову пришла мысль о том, что если сейчас кто-то купит одну из его книг, то он… то у него… – он не знал, что себе пожелать. Вернее, знал, но боялся выразить это знание вполне определенными словами, потому что желанное тогда непременно каким-то образом проявится и реализуется в действительности совсем не той стороной.

– Здравствуйте, Алексей Петрович, – произнес кто-то рядом тихим голосом.

Алексей Петрович обернулся и увидел Татьяну Валентиновну, классного руководителя его дочери.

– Здравствуйте, – и, растерявшись от неожиданности, поспешно протянул ей руку.

– А я смотрю и не верю глазам: вы ли это? – говорила Татьяна Валентиновна, с трогательной робостью заглядывая ему в глаза.

– Почему же?

– Не знаю, – еще более смутилась она, и миленькое личико ее бросило в жар. – От неожиданности, наверное…

– Признаться, я тоже несколько растерялся, – в тон ей заговорил Алексей Петрович. – Тем более что частенько вспоминаю вас и в связи с нашим разговором, и в связи с вашим письмом. Собирался ответить на ваше письмо, да так вышло, что пришлось срочно прервать командировку и вернуться в Москву.

– Что-нибудь случилось? – В ее светлых глазах вспыхнула неподдельная тревога.

Алексей Петрович взял Татьяну Валентиновну под локоть, отвел в сторону.

– Случилось. Но об этом как-нибудь потом. А пока… пока большое спасибо вам за письмо и за то, что вы проявили столько такта в урегулировании конфликта…

– Ах, здесь совсем не во мне дело, Алексей Петрович! – воскликнула Татьяна Валентиновна протестующе. – Я не могла вам об этом написать, потому что… потому что не уверена в своих выводах.

– Вы меня интригуете, милая Татьяна Валентиновна.

– Не спрашивайте, пожалуйста, Алексей Петрович! Я могу и ошибиться. Думаю, Ляля рассказала вам об этом более обстоятельно.

– К сожалению, у меня еще не было случая поговорить с Лялей… Я вчера лишь приехал, потом дела, дела – закрутился. Да и ваше письмо я прочитал с большим опозданием: оно пришло на адрес гостиницы, а я в это время был далеко в горах. Так вот все вышло.

– Я представляю, как интересно вы провели там время.

– Да, пожалуй… Ах, простите! – спохватился Алексей Петрович. – Вы ведь здесь по делу, а я вас оторвал…

– Это вы меня простите, Алексей Петрович, – вспыхнула Татьяна Валентиновна и даже привстала на цыпочки, надо думать, для большей убедительности. – Это я вас оторвала…

– Все-все-все! Ни слова! А то мы с вами превратимся в петушку и кукуха…

Она звонко расхохоталась и тут же испуганно прижала ладошку к своим губам.

– Как странно, но я сама часто вот так же сбиваюсь на этих строчках. – И тут же пояснила деловым тоном, показывая две тоненькие книжонки: – А я уже все купила.

– Тогда, если вы не против, я вас провожу. У меня еще целый час свободного времени.

– Да что вы, Алексей Петрович! В этом нет ни малейшей необходимости! Да и живу я здесь совсем неподалеку.

– Ах, боже мой, вы уж извините старого ловеласа, Татьяна Валентиновна! – спохватился Алексей Петрович, шлепнув при этом себя ладонью по лбу. – Мне как-то в голову не пришло, что кто-то может увидеть вас со мной и подумать бог знает что…

– И вовсе не поэтому, Алексей Петрович, – произнесла Татьяна Валентиновна строгим голосом, каким она, наверное, выговаривает своим ученикам за мелкие провинности. И тут же, точно увидев себя со стороны, вновь вспыхнула, почти до слез, и опустила голову: – Простите меня, Алексей Петрович, я вовсе не хотела вас обидеть… Да и кто меня может увидеть? Мама? Так она на работе. Да и вообще… Ведь вы такой занятой человек…

– Вы опять о том же! – усмехнулся Алексей Петрович, вспомнив их первую встречу. – Вы глубоко заблуждаетесь, Татьяна Валентиновна. Во всяком случае, на мой счет. Нет большего бездельника, чем ваш покорный слуга. Наконец, я отношусь к той породе людей, которых называют совами: то есть работаю по ночам. А днем… К тому же, смею напомнить, у меня еще час свободного времени… – Он открыл перед нею дверь, пропустил вперед, спросил, когда она обернулась к нему: – Вы, наверное, из школы?

– Да, из школы. У нас две смены. Я преподаю по два урока и во второй.

– А я даже и не знаю, что вы преподаете.

– Ляля вам не говорила?

– Нет, как-то не пришлось к слову.

– Вообще-то, ботанику, зоологию, иногда географию, если кто из учителей заболеет.

– Такой широкий профиль? – удивился Алексей Петрович.

– Это у меня от мамы. Она в молодости была домашним учителем. Учила в основном купеческих детей. Чтобы не нанимать учителей по каждому предмету, они предпочитали иметь таких, кто может преподавать сразу несколько. Экономили.

– Сколько же лет вашей маме?

– О, она у меня в возрасте. Я у нее поздний ребенок.

– А ваш отец… простите?

– К сожалению, я его не знаю. Мы всю жизнь с мамой вдвоем. Она не рассказывала, а я боюсь спрашивать.

Все это Татьяна Валентиновна поведала с такой подкупающей откровенностью, что Алексей Петрович не сразу решил, что эта откровенность значит: глупость или равнодушие Татьяны Валентиновны к тому, что о ней подумают.

Они шли по улице, Алексей Петрович рассказывал об Армении, увлекся, рассказывал восхищенно и уже сам смотрел на свою поездку другими глазами, то есть глазами писателя, который должен произвести на читателей вполне определенное впечатление, и по выражению лица Татьяны Валентиновны видел, что именно это впечатление он на нее и производит. Затем они вышли на Садовое кольцо, свернули на Петровку, попетляли по старым дворам и переулкам, пересекли Цветной бульвар, Трубную и очутились в Пушкарском переулке у трехэтажного дома, в котором до революции были так называемые «меблерашки», сдаваемые всякому мелкому люду, то есть далеко не сливкам тогдашнего московского общества.

Помнится, он бывал в этом ли доме, или в таком же другом, но точно в одном из этих переулков, и бывал у проститутки, после того как Катерина вдруг прекратила с ним связь, ставшую для него привычной и необходимой. Это совпадение как-то странно подействовало на Алексея Петровича, он стоял и озирался вокруг, пытаясь вспомнить, в каком же из этих домов, так похожих друг на друга, проводил ночи с не очень молодой женщиной. Да, и еще: ведь совсем близко отсюда когда-то жила Ирэн.

– Знакомые места? – спросила Татьяна Валентиновна, заглядывая снизу в его глаза.

– Нет ничего удивительного: я вырос в этих местах.

– Я тоже, – произнесла она почему-то с грустью.

– Вы жалеете?

– Нет-нет, что вы! Я не о том… – И, показав на два окна во втором этаже, пояснила: – А это наши с мамой окна. И тут же протянула Алексею Петровичу руку.

Забытые волнения охватили его душу, стеснили дыхание. Он осторожно взял ее руку, такую маленькую, трогательно-беззащитную, и произнес с той ноткой душевной печали, какую умел извлекать из себя в нужных положениях:

– Как жаль, что наша встреча так быстро закончилась. А мне еще хотелось вам сказать…

Она остановила его испуганно-беззащитным движением руки и, вновь привстав на цыпочки, заговорила умоляюще:

– Я не могу вас пригласить к себе, Алексей Петрович: это было бы неприлично и с моей, и с вашей стороны. К тому же я… я выхожу замуж. Скоро. – И тут же поспешно простилась: – Спасибо вам и всего самого наилучшего.

Он стоял и смотрел ей вслед, пока ее тоненькая фигурка не скрылась за большой дверью с облупившейся краской.

«Никакого жениха у тебя нет, – подумал Алексей Петрович с обидой. – Знала бы ты, как мне одиноко… – И тут же признал с горькой иронией: – А ты, друг Лешка, похоже, готов вцепиться в любую юбку, лишь бы фигурка была с осиной талией да мордочка смазливая. И при этом забыть обо всех своих печалях… – Но тут же и оправдал себя: – При такой-то жизни…»

Постояв немного, поозиравшись, повспоминав прошлое, он побрел домой: хотелось есть, к тому же надо было садиться за очерк об Армении, в публикации которого ему чудилось если и не избавление от некой кары господней, то ее возможная отсрочка. Вспомнилась своя статейка о творчестве Гната Запорожца, подумалось: «Что же теперь так и буду до конца дней своих вертеться, доказывая свою лояльность соввласти?», но подумалось равнодушно, ибо знал наверняка, что да, будет.

Что же касается брата Левки, то тут он вряд ли сможет что-то предпринять: не таким шеи сворачивают, а уж за них-то ходатаев найдется сколько угодно. Да, видать, не те времена.

Глава 24

Едва Алексей Петрович переступил порог своего дома, как на лестничной площадке столкнулся с Катериной, несущей ведро с мусором.

Она остановилась, резким движением головы отбросила с лица густые черные волосы с искусственной серебристой прядью, похожей на птичье перо, посмотрела на деверя с надеждой.

Алексей Петрович устало произнес, глядя в черные глаза Катерины своими правдивыми глазами:

– Я был на Лубянке, мне обещали разобраться.

– И когда ответ? – быстро спросила Катерина, и в ее голосе он почувствовал сомнение в правдивости его слов.

– Обещали позвонить. Хотя… – он не договорил и, обойдя застывшую Катерину, взялся за ручку двери.

– Ты действительно там был? – прозвучало ему в спину.

Алексей Петрович обиженно передернул плечами, ответил, не оборачиваясь, почти грубо:

– Он не только твой муж, он еще и мой брат.

За его спиной раздался тягостный вздох и заскрипели под ногами деревянные ступени.

Немой вопрос он прочитал и в глазах Маши, но ей не сказал ничего, лишь поцеловал в щеку. Конечно, и Маше придется сказать то же самое, иначе хоть беги из дому, но Маша, даже если и не поверит, не станет винить его за эту вынужденную ложь.

– Как мама? – спросил он у нее, снимая макинтош.

– Все так же.

– Дети?

– Ваня учит уроки, Ляля ушла к отстающей подруге: она над ней шефствует.

Ел Алексей Петрович в одиночестве. В доме было тихо. Ляля пришла к нему в кабинет, когда дом отходил ко сну. Она тихонько приоткрыла дверь и спросила разрешения войти. Он поднял голову от бумаги, поверх настольной лампы вгляделся в полумрак, увидел тоненькую фигурку дочери в белой ночной рубашке и накинутом на плечи пуховом платке.

– Заходи, малыш, я давно тебя жду.

– Я знаю.

– Откуда?

– Ведь я тебе в письме почти ничего не написала…

– Ты у меня растешь не по дням, а по часам, – похвалил он ее, обнимая за худенькие плечи.

– Мне почему-то стыдно, пап, что я такая… Комсомолка должна быть честной как с самой собой, так и с другими, и не бояться ответственности…

– Все это правильно, малыш, но слишком просто, чтобы жизнь могла вместиться в эти простые рамки.

– Ты думаешь?

– Да. Расскажи мне, как все кончилось.

– Очень просто и… и отвратительно, – произнесла Ляля и вздохнула. – Дня через два после твоего отъезда арестовали еще четверых отцов учеников нашего класса. И как раз тех, кто особенно нападал на меня… Папа, ты бы видел, как на них набросились все остальные! – воскликнула Ляля с омерзением. – Я понимаю, что они были или не честны в этих своих нападках, или заблуждались, но другие-то… другие же поддерживали их во всем, в каждом слове – вот что страшно, пап. Ведь это же не по-комсомольски, не по-ленински. Ты согласен?

– Согласен, малыш, но это лишний раз подтверждает, как неполны наши представления о действительности. Я прошу тебя, малыш, старайся думать над каждым своим еще не произнесенным словом, над каждым своим еще не совершенным поступком.

– А ты сам… думаешь, папа?

– Стараюсь.

– Но человек должен жить свободно, дышать свободно, говорить свободно и естественно, как живут и летают птицы! – воскликнула Ляля, всплеснув тонкими руками. – Разве не так? Почему, прежде чем сказать, я должна подумать, кому от моих слов будет плохо, а кому хорошо, а главное – как это отразится на мне самой? Ведь это и есть буржуазный эгоизм и расчетливость! Разве не правда?

– Правда, малыш, но человек несовершенен, существующие условия жизни еще менее совершенны и далеко не всегда совпадают с нашими идеалами. Мы еще только строим социализм, до коммунизма далеко, и строят этот социализм люди, едва оторвавшиеся своей пуповиной от прошлой жизни, с ее несовершенными законами и понятиями о добре и зле. В этом все дело.

– Папа, а Сталин – он оторвался?

– Сталин? – Алексей Петрович смотрел на свою дочь, а в груди его копился страх, и он ощущал его в эти минуты как нечто вполне материальное, вещественное, наподобие песка в песочных часах. Откуда в ней это? Кто внушил? Зачем? В такое-то время… Однако постарался не показать ни своего страха, ни даже удивления: – Сталин, малыш, это… как бы тебе сказать? Сталин – это символ. Понимаешь? Символ эпохи, как бы выполняющий ее волю. Какими бы ни были его личные качества, они не могут оказывать практическое влияние на ход исторического процесса. Это не я тебе говорю, это говорят Маркс, Энгельс, Ленин. Да и сам Сталин говорит то же самое. Как у Маяковского: Ленин – это партия, партия – это Ленин. О Сталине можно сказать то же самое…

В глазах дочери Алексей Петрович вдруг разглядел недоверие и вновь ужаснулся – на этот раз своему легкомыслию. Желая развеять это недоверие, он осторожно пошел на попятную:

– Разумеется, Сталин, как никто другой, понимает ход истории и задачи, которые она выдвигает ежечасно и ежеминутно перед партией и советской властью. Это понимание дается немногим, и потому-то именно Сталин стал приемником Ленина и продолжателем его дела. Сегодня, например, невозможны походы Александра Македонского или Чингисхана, зато возможна мировая революция и построение коммунистического общества в мировом же масштабе. Все дело в объективных исторических условиях. Сталин – вождь, к нему обыкновенные мерки неприменимы… Я понятно тебе объясняю? – с надеждой заглядывая в глаза дочери, спросил Алексей Петрович.

– Да, папа. Спасибо. Я пойду спать. Хорошо? – И Ляля, выскользнув из его объятий, поцеловала его в щеку и пошла к двери. На пороге она оглянулась и произнесла успокаивающе:

– Я никому не расскажу о нашем разговоре, папа.

И закрыла за собой дверь.

«Вот те раз!» – изумился Алексей Петрович и покачал головой: дочери своей он, оказывается, совершенно не знает. Не исключено, что он вообще ничего не знает и не понимает в этой жизни.

В эту ночь Алексей Петрович не написал ни единой строчки.

Конец двадцатой части

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?