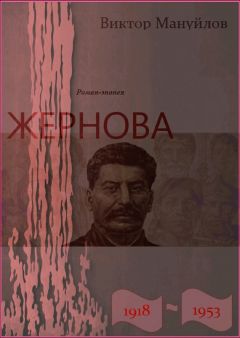

Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга шестая. Большая чистка"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

– Вы что, Лев Петрович, с ума сошли?

– А? Что? – испугался Лев Петрович, догадавшись, что задумался и не понял, за что просил Лукашов голосовать.

– Вы что, не слышали, что ли?

– Н-нет, – прошептал Лев Петрович и с испугом посмотрел по сторонам.

– Слушать надо, – укоризненно попенял ему Сувардов. – Кузьмикина разбирают. – И уверенно заключил: – Шкура. Соловки по нем плачут.

Несколько минут Лев Петрович старательно слушал, что говорили с трибуны, что выкрикивали с мест, что энергично и даже радостно возглашал из президиума Лукашов. Но скоро слух его снова стал как бы заплывать воском – и лишь одно бу-бу-бу воспринималось сознанием, как будто Лев Петрович сидел не на собрании, а у себя в отделе и пытался решить какую-то сложную техническую задачу, когда все постороннее перестает существовать вовсе. Правда, теперь Лев Петрович то и дело поглядывал по сторонам, чтобы уловить общее настроение и не попасть впросак, однако смысл изменчивого настроения зала им не улавливался: собственное настроение, собственные мысли были сильнее и поглощали его целиком.

Зал захлопал.

Лев Петрович вздрогнул, покосился на хлопающего в ладоши Сувардова и тоже стал хлопать.

На трибуне стоял Хрущев и, ожидая тишины, расправлял вынутую из бокового кармана заготовленную речь.

Глава 11

Никита Сергеевич Хрущев стоял на трибуне и смотрел в зал. Он был уже вполне опытным партийным работником и поэтому знал, вернее сказать, угадывал каким-то девятым-десятым особым чутьем, внутренними часами, сколько времени положено хлопать залу перед выступлением партийного секретаря Москвы и области, так чтобы ни минуты больше, но и ни минуты меньше, потому что больше – это в ущерб стоящему над ним Сталину, меньше – в ущерб первому секретарю МК и МГК ВКП(б). И уж совершенно точно знал Никита Сергеевич, что за кулисами справа сидят две пожилые дамы, кремлевские стенографистки, и записывают все, что здесь говорится и делается, – вплоть до количества и интенсивности аплодисментов, и в связи с чем эти аплодисменты возникают. И много чего еще. Потом эти записи расшифруют, отпечатают на машинке и положат на стол Сталину. А Сталин обратит внимание прежде всего на то, не умаляют ли его, Сталина, роль вождя партии и главы государства рабочих и крестьян, не хочет ли кто с помощью дешевой популярности вытеснить его с первого места.

Никита Сергеевич понимал, что без такой политической бухгалтерии никак не обойтись. Сам он тоже ведет подобную же бухгалтерию по отношению к подчиненным ему московским партаппаратчикам, следит, чтобы никто из них не сел ему на хвост, иначе проворонишь и останешься с носом. Это в лучшем случае. В худшем – это когда Сталин решит, что Хрущев перестает пользоваться определенным ему по должности авторитетом среди народных масс, среди партийных работников, рядовых членов партии и беспартийных. Ибо авторитет помощников генсека, членов Политбюро и ЦК есть составляющая авторитета самого Сталина, советской власти. А впереди выборы в Верховный Совет СССР.

Зал хлопал, назначенные для этого люди выкрикивали положенные в данной ситуации лозунги и здравицы, и после каждого выкрика рукоплескания несколько усиливались, затем начинали спадать. До следующего выкрика.

Иным может показаться, что рукоплескания – это ерунда, показуха. Ан нет, господа хорошие, товарищи распрекрасные. Не ерунда и не показуха, а показатель активности, политической благонадежности и зрелости того или иного коллектива, того или иного социального слоя советского общества. Если вяло похлопали и сели, значит, либо выказывают свое неуважение к главному лицу, присутствующему на собрании, либо вообще равнодушны к тому, на что их нацеливает партия и товарищ Сталин. Даже страшно представить себе, чтобы на стол Сталину лег отчет, а в нем было зафиксировано, что на этом собрании хлопали мало и вяло. Особенно товарищу Хрущеву.

А между тем внутренние часы подсказали, что время аплодисментов кончилось, пора дело делать. Подчиняясь этим часам, Никита Сергеевич поднял короткопалую руку и несколько раз нежно и с удовольствием словно бы придавил ладонью в воздухе перед собой нечто невидимое другим, нечто мягкое и податливое, как пуховая подушка, – и зал разом и с видимым облегчением оборвал хлопки и затих.

Хрущев кашлянул и слегка нахмурился: ему не понравилось, что именно разом, будто топором отрубили, оборвались хлопки; могли бы для приличия чуть затянуть их, не показывать своего облегчения. Все-таки эти интеллигенты как были интеллигентами, так ими и остались. Только поэтому их надо хорошенько вычищать и перевоспитывать с помощью физического труда на свежем воздухе.

Заглянув в бумажку, Хрущев заговорил, то и дело энергично выбрасывая вперед руку, сжатую в кулак, потрясая ею в воздухе, грозя невидимым врагам и предупреждая их о неминуемой расплате за их подлые деяния. Сперва он говорил по бумажке, затем, все более воодушевляясь и распаляясь, заглядывал в бумажку все реже и реже, отступал от текста, фразы строил вкривь и вкось, даже не замечая этого. Да и слушатели мало обращали внимания на то, как говорил секретарь горкома и обкома. Для них важнее было не как, а что он говорил, а более всего – что имел при этом в виду.

– Не по речам на митингах и собраниях, но по делам на действительном социалистическом строительстве, на действительно практической работе мы должны судить о людях, о каждом конкретном человеке, особенно о членах партии и руководителях, об их практической пригодности для нашего общего дела, об их политическом и идеологическом облике, – уже почти кричал Никита Сергеевич, брызгаясь слюной, которая закипала у него в уголках губ, не замечая, что говорит почти по Евангелию. Он облизывал губы или отирал их тыльной стороной ладони, не замечая и этого. И редкие слушатели замечали эти неважные подробности.

– Так учит нас товарищ Сталин, самый первый и самоотверженный строитель социализма! – выкрикнул Никита Сергеевич, и кулак его взлетел над головой и несколько раз с остервенением стукнул невидимую пуховую подушку – и всплеск восторженных аплодисментов и одобрительных выкриков, точно пух и перья из подушки, были ему ответом.

– А особо непонятливым товарищ Сталин разъясняет, что враг советской власти и трудового народа прячется прежде всего за красивые и правильные слова, он рядится в них, как тот кочет в красные перья. Больше ему прятаться не за что, рядиться не во что. Кривая рожа зеркала не любит.

В президиуме захлопали, заулыбались. Захлопали, заулыбались и в зале. И даже кое-кто засмеялся. Но очень робко, будто смеяться на таком собрании недостойно образованного человека. Никита Сергеевич успел за это время заглянуть в бумажки и отереть губы. Затем очередное мягкое, любовное придавливание ладонью невидимого пуховичка: мол, спасибо за аплодисменты, за улыбки и смех. Однако, делу – время, аплодисментам и улыбкам – минутка.

– Что мы имеем сегодня на фронте борьбы с контрреволюцией, шпионажем, терроризмом, идеологическим и практическим троцкизмом, с явным и скрытым оппозицьёнерством? – вопросил Никита Сергеевич, наваливаясь грудью на трибуну и с подозрением оглядывая зал. – Мы имеем сегодня… э-э… широко разветвленную, так сказать, вражескую сеть, которая… м-мы-э… которую наши враги раскинули у нас, как говорится, под самым нашим носом. Многие товарищи попадаются в эти сети, как малые щенята. Сидя на колесе, смотри под колесо, говорит народная мудрость, а то ненароком свалишься. Мы, большевики, воспитанные Лениным-Сталиным, никогда не рассчитывали на авось. Держался авоська за небоську, да оба в яму упали. Нам в яму падать не с руки. Мы всегда имели отличное классовое чутье и распознавали врагов трудового народа под любым обличьем. В этом нам помогал и помогает рабочий класс, колхозное крестьянство и трудовая интеллигенция. Так было и так будет всегда.

Снова хлопки, шелестение бумажек и отирание губ.

– Сегодня, товарищи, вы выставили на всеобщее рассмотрение и обсуждение двадцать человек, чьи политические физиономии не внушают доверия вашему коллективу. Должен вам сказать со всей большевистской откровенностью и прямотой, и как бывший рабочий человек, который рубал в шахте уголек, что это хороший, можно сказать, передовой показатель политической активности и приверженности вашего коллектива советской власти и лично товарищу Сталину. Хотя, я уверен, что это не все, кого следует выводить на чистую воду. Тут некоторые товарищи так и не поняли, что от них требует исторический момент, они так и не смогли внятно осудить явных бюрократов, вольных или невольных противников нашего стремления к коммунистическому будущему, случайных в вашем коллективе людей, тайных троцкистов и оппозиционеров. А это тоже подозрительно и требует пристального внимания коллектива и партийной организации.

Хлопки, шелестение, отирание.

– Мы по Москве и области выявили на сегодня пока только триста восемь товарищей или, лучше сказать, подозрительных элементов, которыми уже вплотную занимаются наши славные чекисты. Это, конечно, мало. Очень мало. Я бы сказал так: прискорбно мало для такого города как Москва и область. От поблажки, говорит народная мудрость, воры плодятся. Но работа еще только разворачивается, она только в самом начале, и я уверен, что пройдет короткое время, как мы окончательно очистимся от всех контрреволюционных элементов и не позволим им плодиться на нашей советской земле!

Взмах кулаком, хлопки, шелестение, отирание.

– Конечно, среди выявленных врагов могут оказаться и люди не столь уж виноватые перед советской властью. И даже совершенно не виноватые. При таких масштабах борьбы с контрреволюцией ошибки неизбежны. Мы будем выявлять эти ошибки и исправлять допущенные искривления. Конь о четырех копытах, и тот спотыкается. Но пусть безвинные жертвы не падают духом, пусть всегда верят в революционную справедливость! Если среди ваших двадцати выявленных вражеских элементов окажутся две-три невинные жертвы – это, товарищи, не много, это совсем даже мало. Зато мы будем уверены, что не осталось ни одного невыявленного элемента, ни одного троцкиста, ни одного шпиона и диверсанта, ни одного вредителя. Пусть для безвинных это будет утешением. Ибо никакая война, тем более революционная, не может обходиться без потерь со стороны атакующего рабочего класса и его союзников. Даже при строительстве дома случаются несчастные случаи: то кто-то свалится с лесов по неосторожности или пьяному делу, то кирпич упадет на голову зазевавшегося прохожего. Но никакие жертвы не могут быть напрасными! Никакие случайные жертвы не могут остановить строительства социалистического дома, никакие случайные, но неизбежные жертвы не могут остановить нашей борьбы с врагами революции. Лучше двоих-троих безвинных отправить на строительство Волго-Балтийского канала, где они покажут чудеса трудового героизма, чем оставить на свободе двух-трех невыявленных врагов трудового народа, советской власти и большевистской партии. В свое время, разобравшись во всем, мы склоним головы перед безвинными жертвами классовой борьбы. Пусть они всегда об этом помнят и не теряют твердости духа.

Кулак, шелестение, отирание, аплодисменты.

Глава 12

Усевшись в черный «крайслер», Никита Сергеевич окинул мысленным взглядом только что закончившееся собрание коллектива проектного института и остался доволен и самим собранием, и своим на нем программным выступлением. Особенно ему понравилась импровизация о безвинных жертвах, неизбежных при такой большой чистке. А то по городу ходят слухи, будто советская власть теряет опору в массах и потому начала гонения на всех инакомыслящих и даже просто безмыслящих. Болтают также, что сам Хрущев решил таким образом избавиться от приверженцев Кагановича, бывшего до него первым секретарем МК и МГК, что Ежов по той же самой причине устраивает гонение на людей Ягоды в своем наркомате, что то же самое происходит в других наркоматах, в областях и краях, республиках и автономиях, что, наконец, под видом борьбы с троцкизмом развернута очередная антисемитская кампания. О последнем пункте особенно много кричат на Западе, и больше всего те евреи, которые оказались не у дел после Октября семнадцатого года.

Никита Сергеевич был в меру умным и в меру же хитрым человеком, хотя иногда весьма увлекающимся. Он отлично понимал, что Сталину давно надоели безрезультатные чистки партии и чиновничьего аппарата, и поэтому он решил одним махом избавиться от старой бюрократии, чтобы новая была менее бюрократична и более зависима от центральной власти. Понимал Никита Сергеевич, что и сам он относится к числу «старой бюрократии», хотя и не такой «старой», как другие, что каждый день его самого могут вычистить и отправить в бездонные подвалы Лубянки. Но чтобы туда не попасть, надо делать все, чтобы Сталин поверил в небюрократичность первого секретаря МК и МГК ВКП(б), а для этого сам Хрущев должен действовать без всяких проволочек, сомнений и раздумий по поводу правоты своих поступков. Тем более правоты Сталина. Он должен действовать решительно и бескомпромиссно, именно в том направлении, в котором действует сам Сталин.

Для Сталина важно беспрекословное повиновение окружающих его людей – Хрущев готов повиноваться именно беспрекословно. Для Сталина важно, чтобы окружающие его люди не входили ни в какие группировки, ни в какие даже самые невинные приятельские сообщества – и Хрущев не допускает ни с кем сближения больше, чем этого требует его должность и работа. Для Сталина важно, чтобы никто из его окружения не опорочил себя никакими излишествами в обыденной жизни, – и Хрущев не тратит на себя ни копейки больше того, что положено ему тратить на себя и свою семью. Он не взял себе ни книги из библиотек знати, ни кресла, ни картины, ни сервиза, на которые оказались так падки практически все должностные лица уходящей волны. Он, Хрущев, сама скромность. Он даже любовниц себе не заводит в отличие от Ворошилова, Калинина, Кагановича и многих других. Правда, Сталин на подобные шалости своих приближенных смотрит сквозь пальцы, но это он сегодня так смотрит, а как будет смотреть завтра, известно разве что одному богу.

Может быть, все вместе взятое, и отведет от него беду, думает Никита Сергеевич, поглядывая в окно на бегущие мимо дома и людей. Главное, не дать повода. А еще доказать всей своей деятельностью, что его увлечение троцкизмом в начале двадцатых было случайностью, издержками молодости и неопытности. Теперь-то он понимает, как это было глупо с его стороны связывать себя с Троцким и не разглядеть за неприметной фигурой Сталина будущего Хозяина.

Правда, в ту пору трудно было даже представить, что Сталин, висевший на волоске, – особенно после опубликования «Завещания» Ленина, где он был назван человеком грубым и нетерпимым, – что этот волосок не оборвется. Как не могли представить себе Хрущев и многие другие в своем захолустье, что именно Троцкий, Зиновьев и Каменев встанут за Сталина горой и помогут ему удержаться на месте генсека. Судя по всему, и сама эта троица не представляла, чем их поддержка для них же и обернется.

Да, триста восемь человек по Москве и области слишком мало для Большой чистки. Если не нажать на местные парторганизации и отделения НКВД, количество вычищенных будет расти черепашьими темпами. Вот в проектном институте вычистке подверглись сразу двадцать человек. Есть там, конечно, лица, которые попали в этот список случайно. Но ведь ни за одного из них никто не заступился, никто не нашел для них оправдательного слова. И не ему, первому секретарю МК и МГК, искать за других подобные слова. Пусть свершится народное правосудие! Если в каждом институте по двадцать, да на заводах, да в наркоматах, да во всяких конторах – ого-го! Но так высоко лезть нельзя. Хозяину Москвы не положено. У него свои границы, свои возможности и права. Однако подстегнуть кампанию разоблачений необходимо. На это нацеливают не только резолюции и постановления Пленумов ЦК, но и чувство собственной безопасности.

Если по большому счету, если принципиально, то Хрущеву и самому стоят поперек горла все эти заслуженные революционеры. Толку от них все меньше, а вреда все больше: во-первых, народ разлагают своим брюзжанием; во-вторых, заражают рядовых граждан преступной вседозволенностью и безответственностью. Уж до чего иногда доходит – так просто кошмар! Он, Первый секретарь МК и МГК ВКП(б), член ЦК и прочая, подчас не может пробить через бюрократические рогатки какую-нибудь чистую, прости господи, хреновину… Хреновина, конечно, и есть хреновина, если на нее смотреть с точки зрения мировой революции, да только народ смотрит не на то, сколько там заводов и фабрик построено, а что в московских магазинах есть, а чего там нету. Вот луку – опять крайняя нехватка. А казалось бы, вопрос этот решился еще три года назад. Нет, оказывается, так и не решился. Стоило чуть отвлечься, отпустить вожжи – и опять снова здорова. И первого, кого Никита Сергеевич привлек по части троцкизма и вредительства, был Абрам Ильич Питерский, отвечавший в МГК за снабжение города овощами. Теперь он, бывший комиссар какой-то там армии времен гражданской войны, сидит на Лубянке, – уж там-то ему мозги прочистят по высшему разряду. Зато его приемник расстарался: всего за неделю нагнал такого страху на снабженцев, что луку завезли в Москву даже с перебором: теперь гниет в магазинах и на складах. Опять надо кого-то привлекать по тому же самому троцкизму и вредительству, потому что подобное безобразие тоже есть подрыв авторитета товарища Хрущева, как он есть первый секретарь МК и МГК, и даже явная над ним насмешка: тебе, мол, луку захотелось? – на тебе луку, хоть подавись.

Сами, дурачки, в петлю лезут. И поделом. Как говорят на Украйне: не було б у жида пейсов, у хохла оселэдця, не за що було б их тягаты.

Никита Сергеевич улыбнулся, но тут же деловито нахмурился и глянул на своего помощника.

– Завтра… Завтра на завод «Динамо», – сказал он ему. – Свяжись с райкомом. Нужны показатели. А то они там, мать их… – И Никита Сергеевич покрутил в воздухе короткопалой пятерней: мол, не подстегнешь – не засуетятся.

Помощник склонил голову и что-то записал в свой блокнот.

Глава 13

Дома, за ужином, Лев Петрович Задонов выпил две рюмки водки, но так ничего и не рассказал о собрании в своем институте. Впрочем, у него и не спрашивали. И вообще странно было наблюдать, как собравшиеся за столом поглощают жареную картошку с котлетами и квашеной капустой, поглядывают друг на друга и… молчат. Такого в этом доме раньше не водилось. Такое стало возможным лишь теперь, когда у каждого появились какие-то тайны, не подлежащие разглашению даже в семейном кругу.

Одна только Клавдия Сергеевна время от времени невпопад нарушала всеобщее молчание, сообщая о том, что слышала от соседок или в очереди за продуктами.

– У нижних-то вчера ночью взяли самого и его зятя. Дворничиха-татарка Гуля говорила, что ее поднимали ночью вместе с мужем и привлекали в качестве понятых при обыске. Сказывала, что чего-чего там только не нашли: и золото в царских червонцах, и облигации золотого займа, и отрезы сукна и шелка, и сахар в мешках, и даже соль. А? Революционеры-то… Сколько крови они попортили Петру-то Аристарховичу! Царствие ему небесное! Вот тебе и революционеры, – качала седой головой Клавдия Сергеевна и крестила под столом свой оплывший живот.

Никто ничего на ее слова не сказал. Даже непоседливая и бойкая на язык Ляля, недавно ставшая комсомолкой. Десятилетний Иван, перешедший из октябрят в пионеры, хотел было нарушить молчание, но, посмотрев на сестру, которая для него была наивысшим авторитетом, лишь шмыгнул носом и отер его пальцем. Однако этого явного нарушения приличия никто не заметил.

Поужинали и разошлись по своим комнатам.

– Ты не представляешь, Алексей, как все это мерзко, – говорил Лев Петрович брату Алексею, когда они после ужина отправились покурить к заветному окну.

– Что именно? – Алексей Петрович затянулся дымом и с любопытством посмотрел на брата.

– А то именно, что люди будто с ума посходили от страха за свою шкуру. И сам я вместе с другими. Я даже представить себе не мог, что способен на… на подлость… – Да-да, на подлость! – воскликнул он в отчаянии. – Что люди в массе своей могут подвергнуться чему-то такому мерзкому и унизительному, чему трудно подобрать название.

– Психоз, – подсказал Алексей Петрович. И уточнил: – Массовый психоз.

– Ты прав, пожалуй, хотя дело не в названии, а в ощущении собственной ничтожности. – Лев Петрович по-петушиному хлопнул себя руками по бедрам, заговорил сдавленно-свистящим голосом: – Ты скажи мне, было ли что-то подобное в прошлой жизни, которую мы так рьяно охаивали? Было ли такое, чтобы страх до такой степени парализовал волю, отнимал способность мыслить логически, чтобы логика подменялась каким-то идеологическим суррогатом, вроде того, что безвинно осужденный или даже привлеченный к уголовной ответственности есть всего лишь естественная убыль в рядах атакующих старый мир революционеров? Я, честно говоря, совершенно не понимаю, кто кого атакует, где сегодня старый, а где новый мир, где революционеры, а где совсем наоборот… Ты знаешь, я сидел на собрании, слушал, сам говорил, и мне казалось, что стоит только хорошенько себя ущипнуть, как тут же все пройдет – и люди заговорят на нормальном русском языке. Или мы уже не способны говорить на нормальном русском языке?

Папироса у Льва Петровича погасла, он попытался прикурить от братниной, но остатки той лишь раскрошились и просыпались на пол тусклыми искрами.

– Успокойся, – произнес Алексей Петрович, зажигая спичку и поднося огонек к лицу Льва Петровича. – Я думаю, что ничего сверхъестественного не происходит. Ненормальность – да. Но не более того. А страх наш именно оттого, что ненормальность. – Помолчал немного и заговорил о своем: – Ты не представляешь, Левка, как я извелся за этот день, решая идти или не идти в Домлит. Мне чудилось, что меня там подставят… из зависти. В голову лезла всякая дрянь. Идти – но зачем? Не идти – чревато всякими кляузами. И пришел к выводу, что мы все еще до конца не приспособились к новым условиям, не свыклись с ними, не уловили смысла происходящего. Ведь чаще всего арестовывают людей, которые по нашим понятиям никак не подпадают под категорию контрреволюционеров. Наоборот: именно они-то и есть – по тем же понятиям – истинные революционеры. И вот – на тебе: все с ног на голову. Страшно потому, что никто из нас не знает, к какой категории кто-то, от кого зависит твое будущее, тебя относит. Думаю, со временем поймем…

– Если нам оставят это время, – усмехнулся Лев Петрович.

– Да, если оставят… – задумчиво откликнулся Алексей Петрович и посмотрел в окно.

– Так ты ходил? – спросил Лев Петрович.

– Нет. Так и не пошел. И теперь сижу дома и жду, чем это для меня – именно для меня! – кончится.

– Думаю, что ничем, – задумчиво откликнулся Лев Петрович, имея в виду более всего самого себя, желая именно этого же.

За окном дворник-татарин в свете тусклого фонаря железной пешней обкалывал с тротуара лед. Слышались глухие удары, потом вдруг раздавался звонкий удар пешни о камень, и снова глухие равномерные удары, которые отдавались в голове и как-то связывались в сознании с происходящими событиями. Разумеется, лед скалывают независимо от того, идет в стране чистка партии и прочих госструктур, или не идет, но, помимо воли Алексея Петровича, глухие и звонкие удары пешни о лед – ведь это тоже чистка! – ассоциировались с текущими событиями. Слушая навязчивые звуки, он особым зрением охватывал города и страны и видел, что не только в СССР, но и во всем мире происходит нечто подобное, и это есть, скорее всего, подготовка к чему-то огромному и страшному, что ожидает человечество в ближайшие годы.

– Да, весна, – произнес невпопад Алексей Петрович, но вдруг заволновался, заговорил быстро, приблизив к брату свое лицо: – Я сегодня никуда не пошел. Подумал: ну его все к черту! Чем меньше мозолишь глаза, тем лучше. И еще что-то в этом роде. А потом вдруг пришла в голову мысль: пока я сижу дома, там, в Союзе, составляют списки людей, неугодных… неугодных тем, кто эти списки составляет. И до такой степени мне показалось это реальным, что увидел эти списки и свою фамилию в них и чуть было не кинулся на Тверской бульвар со всех ног. Пришло в голову, что если буду крутиться на глазах, то не внесут в эти проклятые списки. Ну и… всякая там ерунда. Еле удержался.

– Между прочим, – заговорил о своем Лев Петрович, – этот Хрущев… он помянул в своей речи какого-то интеллигента, который лишь под нажимом выразил недоверие одному из каэров. Хотя таких было несколько, но мне, Алешка, почему-то кажется, что имел в виду он именно меня. Может, это мнительность и прочая ерунда, а может, так оно и есть… – Помолчал немного и признался: – Страшно.

– Брось, Левка! – посоветовал Алексей Петрович. – Этак можно и свихнуться. Ты лучше скажи, как тебе показался Хрущев.

– Хрущев? Как тебе сказать? Этакий живчик. Энергии в нем – на десятерых. Так и сыпал всякими пословицами и поговорками. Иногда к месту, иногда нет. Но впечатление производит. Мужик неглупый – это видно. Однако то и страшно, что неглупый. То есть понимает, что делает и… и делает. – И неожиданно заключил: – Может, Алеша, ты напрасно ушел из газеты?

– Да нет, не напрасно. Писатель и газета – это, знаешь ли… Журнал – еще куда ни шло! – отмахнулся Алексей Петрович. И вновь загорячился: – Вот ты вспомнил старые времена и то, что тогда подобного не было, но при этом нам казалось, что власти ущемляют наши права, унижают наше человеческое достоинство. А я подумал: если бы действительно ущемляли, как ущемляют сейчас, не было бы и революции.

– Ты полагаешь…

– Ах, Лева! Ничего я не полагаю! Но и брюзжать по поводу действительности не вижу никакого смысла. Всякая действительность хороша для одних и плоха для других. Аксиома! Давай-ка лучше еще закурим твоих папирос.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?