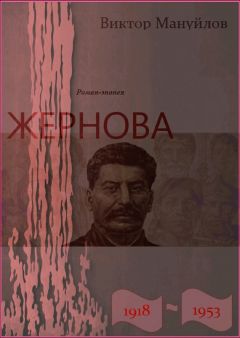

Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга шестая. Большая чистка"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Глава 14

В эту ночь Алексею Петровичу работалось из рук вон плохо. Более того, часа через два стало казаться, что весь его роман о нынешнем времени есть сплошная ложь, ничего не объясняющая ни современникам, ни, тем более, потомкам, ложь унизительная и бесполезная. Он уныло скользил мыслью по предполагаемому сюжету романа и приходил к выводу, что взял не тех героев и не те жизненные ситуации, что в драматургии романа нет именно драмы, что с какой стороны не посмотри, все шито белыми нитками, все сомнительно и может вызвать столько нареканий, ядовитых издевок со стороны идеологических цензоров и окололитературных Церберов, что и захочешь повернуть время вспять, да не получится. Но самое страшное, что он и сам не верит в то, что пишет. Описывать же события так, как он их видит и понимает, равносильно самому себе надеть на шею петлю да еще и на табуретку влезть добровольно. Нет, не зря все шло к тому, чтобы писатель превратился в послушного власти художественного – в кавычках, разумеется, – оформителя ее идей, излагаемых в передовицах «Правды». Он, Алексей Задонов, был таким оформителем в газете, мечтая о некой свободе в образе писателя, но свободы нет и здесь, лишь само оформительство поменяло внешний облик и название.

Алексей Петрович встал из-за стола и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по кабинету в узком пространстве между столом и книжными полками, скользя невидящим взглядом по знакомым корешкам книг.

Что ж, бросить все и вернуться к «кульману»? А как же Пушкин? Или Достоевский? Или Толстой? А как же Михаил Шолохов? Сумели же они донести до читателя свои идеи, несмотря ни на какие препоны. Так неужели же и он, Алешка Задонов, не сумеет?

Однако расхаживание по кабинету и ссылки на других писателей ничего Алексею Петровичу не дали – никаких новых идей, новых мыслей и даже ощущений. Казалось, что внутри у него, в том месте, где предполагается душа, все остыло и уснуло и не способно откликаться ни на какие призывы голосов из прошлого, с которым он был связан, как ему представлялось, неразрывными узами. Увы, голоса эти с каждым годом звучат все тише и тише, и он не в силах ничего с этим поделать.

Да и что это такое – писатель? Только лишь способность пользоваться словом так, как художник пользуется кистью, вышивальщица – иглой, или это еще и свыше предоставленное тебе право говорить с людьми обо всем, что их мучает и радует, их, бессловесных и безмысленных? Но если мысли твои связаны, если ты обречен воспроизводить чужие мысли, облекая их в некую приятную для чтения форму, то можно ли этим удовлетворяться и позволять использовать себя в столь унизительной роли? Разве не задача писателя показывать людям, что они есть на самом деле и чем бы могли стать, если бы очень сильно пожелали? Но этой-то возможности ты как раз и лишен. Так какой же ты тогда, к чертям собачьим, писатель, если не способен найти для себя то, что нашел Шолохов? Уж лучше, действительно, за кульман, чертить шатуны и кривошипы. Вон брат Лева… Разве он живет менее наполненной жизнью?

Алексей Петрович сжал за спиной одной рукой другую – до боли, до ломоты в суставах. Он знал, что все эти его рассуждения – от лукавого, что он болен писательством, и какие бы запреты ни возникали перед его страстью, он будет писать и писать, лавируя между рифами запретов и ограничений, не уйдет добровольно из этого сладкого мира выдумки, даже если бы пришлось ограничиться описанием деревьев и трав, жучков и прочих бессловесных тварей.

А может, взяться за историю? История сейчас в моде. Вон Алексей Толстой… продолжает писать своего Петра Первого. На Мосфильме снимают кино по его же роману. Говорят, будто готовится целая серия фильмов о Великом Прошлом, которое еще недавно огаживалось всеми этими Филькинштейнами и Филькиншрайберами, Бухариными и Демьянами Бедными…

Вторые-то – особенно отвратительны, ибо – русские. Теперь одни в первых рядах советских патриотов, другие… Кто это сказал, что патриотизм – последнее прибежище негодяев? Впрочем, неважно кто. Важно, что все сегодняшние негодяи становятся ультра-патриотами.

«Боже, накажи их за их мерзости!» – неожиданно для себя взмолился Алексей Петрович, и даже рука его потянулась вверх, но замерла на полпути.

Часы пробили два. Дверь тихо отворилась, неслышно вошла Маша, неся перед собою поднос. Поставила поднос на стол, молча, с недоумением уставилась на своего мужа, вышагивающего взад-вперед с заложенными за спину руками.

«Как арестант», – мелькнуло в ее голове, и тело охватило леденящим холодом недоброго предчувствия.

– Алеша, – тихо позвала она. Ей показалось, что муж не видит ее, что он вообще где-то не здесь, где-то далеко-далеко, откуда не возвращаются.

Алексей Петрович остановился, вскинул голову. Он слышал и видел свою жену, но врожденное актерство заставляло его играть некую роль и делать вид, будто он так погружен в себя, что ничего не видит и не слышит.

– А-а, это ты, – произнес он вполне натуральным голосом человека, вернувшегося из неведомого. Затем стремительно подошел к Маше, взял за руку, сел, посадил ее к себе на колени, как не саживал уж года три, отметив при этом, что Маша потяжелела и ему трудно удерживать ее на своих ослабевших за последние месяцы почти полного бездвижья ногах.

«Надо гулять, – вяло подумал Алексей Петрович, зная, что специально для укрепления ног гулять не станет, что вообще забота о собственном здоровье – неприлична для истинного интеллигента. Другое дело, если бы он жил в деревне. Тогда приходилось бы ежедневно пилить и рубить дрова, заниматься еще чем-то, чем он занимается иногда на даче по необходимости. Но здесь, в Москве…

– Что-нибудь случилось? – тихо спросила Маша, опираясь одной рукой на подлокотник кресла, чтобы мужу было легче держать ее располневшее тело, а другой гладя его мягкие волосы, кое-где уже тронутые сединой.

– Нет, ничего, – поспешил успокоить ее Алексей Петрович. – То есть лично у меня ничего не случилось. Если не считать того, что работа сегодня почему-то не клеится.

– Ты устал, Алешенька. Тебе надо отдохнуть, развеяться, куда-нибудь поехать. Почему бы тебе не воспользоваться приглашением армянских писателей и не посетить Армению? Там сейчас уже тепло, все цветет. Право, поезжай.

– Да, ты, пожалуй… Я действительно устал, в голове пусто, на душе – тоже. И потом, все эти мерзости вокруг, в которых я никак не могу разобраться…

– Попей чаю, а то остынет…

– Да-да, чаю… Спасибо тебе, ангел мой, спасибо. Ближе тебя у меня нет никого. Я даже не представляю, что бы я делал, если бы не было тебя, – шептал Алексей Петрович, целуя жене руку.

В эту ночь Алексей Петрович ласкал свою жену с такой страстью, будто к нему вернулась молодость, и Маша лишь тихо постанывала, пугаясь его неистовых ласк.

На другое утро Алексей Петрович отправился в Правление Союза писателей. Он жалел, что не поехал туда вчера, хотя и не мог внятно объяснить себе, что бы такое могло измениться за день, проведенный им в стенах своего дома, если ничего не изменилось за полмесяца, что он не был на Тверском бульваре.

«Поеду, заплачу партвзносы, – подумал он, надевая в прихожей пальто, хотя платил обычно к концу месяца, а до конца марта оставалось еще более десяти дней. – Ну и… выясню насчет командировки в Армению». Он знал, что все это лишь отговорки, что на самом деле в Правление Союза его гонит страх перед неизвестностью, настолько сильный и необоримый, что сидеть дома и ждать становилось почти невыносимой пыткой. Уж если будут арестовывать, во что он никак не мог поверить, так лучше где-нибудь, лишь бы не в собственном доме на глазах жены и детей.

Первый, кого Алексей Петрович встретил в коридоре Дома Герцена, был член Президиума Правления СП поэт Исаак Соломонович Фефер, стремительно шагающий ему навстречу и чуть не налетевший на Задонова в полутемном коридоре.

– О! Задонов! – удивился Фефер и сунул Алексею Петровичу свою вечно потную ладонь. – А ты мне вже очень нужный. Вже имел-таки желание посылать за вами посыльного, – тараторил Фефер на своем малороссийском наречии, сбиваясь то на ты, то на вы. – Такие дела, такие вже дела, говору я тебе! Уся вже партийная организацья Союза на сегодняшний день имеет стоять на ногах! В повестке дня вже имеет стоять вопрос о борьбе с троцькизьмом, как гнуснейшим явленьем совремённого революцьённого процесса! И нацьёнализьмом, как вонючьей отрыжкой этого троцькизьма. Вже никто не должон стоять у стороне! Да! У меня до тебе есть срочное вже дило. – И Фефер бесцеремонно схватил Алексей Петровича за рукав и потащил его за собой.

«Слава богу, – подумал Алексей Петрович, безропотно следуя за неугомонным Фефером. – Похоже, ничего не случилось, коли я им еще нужен». Но в душе его вместе с успокоением возникла непонятно откуда взявшаяся злость на неугомонного Фефера, от которого зависит судьба писателя Задонова, и на тех, кто сейчас сидит в Доме Герцена и что-то за кого-то решает, перетасовывая имена, как колоду крапленых карт. С этими людьми так или иначе связаны смерти Есенина, Маяковского, гонения на Мандельштама, Клюева и даже на дебошира и пьяницу Павла Васильева, как и на многих других поэтов и писателей, кто не вошел в святцы, составляемые за этими плотно притворенными дверями с бронзовыми табличками.

– Слухай, имею рассказать анекдот, – говорил Фефер, семеня на своих коротких ногах и заранее похохатывая. – Только что этот анекдот мне рассказал Пинкус. – Значит, так. Иде по дороге мужик, захотелось ему по нужде. Встал до дерева, вынул из штанив свою сосиску, тужится. Иде мимо баба. Видит, стоит мужик и держит в руке сосиску. Баба подумала, о чем может думать мужик, держа в руке свою сосиску? Задрала подол, пидходит до мужика…

– Ицек! – окликнули Фефера сзади из приоткрывшейся двери, и Фефер, будто налетев на стену, замер с открытым ртом. Алексей Петрович почувствовал, как он буквально повис на его руке. – Ицек! Тебя искал Рабинович! Он у парткоми. Зайди до него. Он интересуется знать, куда ты подевал списки ударников литературного труда.

Только после этих слов Фефер опустил на всю подошву замершую на каблуке ногу, закрыл рот, хотя все еще продолжал висеть на руке Задонова. И Алексей Петрович догадался, что Фефер боится тоже. И боится еще сильнее – до полуобморока, до истерики.

Несколько мгновений у Фефера ушло на то, чтобы окончательно придти в себя и осмыслить услышанное. Он вяло отмахнулся свободной рукой и, нервно хохотнув, произнес:

– Ось сроду так: не дадут до конца ничого рассказать, усегда перебьют на самом вже интересном мисте. – Потянул Алексея Петровича за рукав, бросил с презрением: – Пойдем, Задонов, не такая вже большая шишка ций Рабинович, чтобы Ицек летел до него сломя свою голову. Подождет.

«Вот те раз! – молча изумился Алексей Петрович. – Раньше Феферы если и бывали недовольны Рабиновичами, то вслух об этом не трепались, перед каждым встречным-поперечным не расшаркивались. Значит, что-то произошло, если они вдруг так заговорили о самих себе, произошло что-то настолько значительное, что мне, русскому, это, пожалуй, и не понять, хотя понять не помешало бы. Впрочем, мое понимание все равно ничего в этом странном процессе не изменит. Более того, если кто-то из них учует это мое понимание, то мне же и несдобровать. Тут-то они как раз и перестанут каркать друг на друга, опять сойдутся, чтобы покарать понимающих. Да и не в них дело. Понять Сталина – вот что было бы весьма неплохо. Но Сталина понять может разве что гений. А гениям у нас нынче не место».

Глава 15

В кабинете Фефера сидели два молодых черноглазых и черноволосых еврея с тонкими лицами святых и пили чай из сервизных фарфоровых чашек. При появлении Алексея Петровича они замерли и вопросительно уставились на хозяина кабинета.

– Ось, знакомьсь, Задонов, – остановился перед ними Фефер, все еще держа Алексея Петровича за рукав. – Это – Хаим Котик. А это – Исаак Перець. Обои з Украйны. Обои таки даровитые вжэ поэты, кажу я тобе. Учора приихалы. Надёжа нашей вжэ литературы.

«Вот именно что вашей», – подумал Алексей Петрович, но вслух ничего не сказал.

Поэты привставали, вежливо кланялись, протягивали тонкие руки с тонкими пальцами, вкладывали пальцы в ладонь Алексея Петровича, предоставляя ему право пожимать их, и тут же со смущенной улыбкой убирали руки за спину.

– Да, так чего вжэ я имел тебе такое важное сказать, – затараторил Фефер, когда церемония знакомства была завершена. – Как тебе хорошо звистно, товарищ Сталин нацеливает нас, советских писателей, на борбу с проявленьями нацьёнализьма и усиленье интернацьёнального воспитанья народных трудящихся масс, – сыпал заученными словами Фефер, роясь в ящиках своего стола. Казалось, что он даже не думает над смыслом произносимых слов, что они соскакивают с его языка так, как с заигранной патефонной пластинки соскакивают хохмы эстрадных комиков Бима и Бома. – А некоторые писатели в братских республиках нашего великого Советского Союза, – продолжал Фефер, – до самого конца вжэ не уяснили себе цяго положенья и все ще пиликають на скрыпке узьких нацьёнальных предрассудкив и заблуждений. Мы должны… должны… А, ось вона, будь вона неладна! – воскликнул Фефер, выуживая из кучи книг и серых папок с рукописями тоненькую книжицу в синем переплете. – Ось! Ця книжка украинського письменника Гната Запорижца… Вин же Игнат Алексеенко. Вжэ сам псевдоним цяго Алексеенки дюже подозрителен: яки-таки запорижцы? Що за увлеченье средневьековыми разбойниками и анархистами в совьетско времья? Вот, значит, товарищ Задонов, почитай цю книженцию и напиши в «Литературну газету» свое мненье по части махрового нацьёнализма данного Запорижца.

– Да я как-то… – промямлил Алексей Петрович, ошарашенный напором Фефера. – Я собираюсь в командировку в Армению… по линии Союза писателей. У меня приглашение от армянских товарищей…

– Ничого, Задонов, Арменья никуда не утекёть, а наша задача в настоящий исторический момент есть выявленье подозрительного элемента и преданье его общественному суду. Это постановленье Пленума Цэка нашей партии, и ты у меня в списках. Мы всех расписали по направленьям, чтоб никто не стоял в стороне в такое великое для советского народа времья. – И, взяв Алексея Петровича за рукав цепкими пальцами, довел до двери, тряхнул руку. – Извини, у меня дил – о! По горло! Значить, на той неделе – статья в «Литературке»! С ими согласовано. Жду! Бувай здоров!

И, похлопывая по плечу, вытолкал Задонова за дверь.

Очутившись снова в коридоре, Алексей Петрович с минуту стоял, ничего не соображая, чувствуя лишь мучительный стыд от унижения и оплеванности, но больше всего – от собственной неспособности защититься. «Вот, буду теперь вместе с Левкой убиваться по части собственной подлости и негодяйства», – обреченно думал он, шагая к выходу. Но, взявшись за бронзовую ручку выходной двери, вспомнил, что надо бы зайти в отдел, ведающий творческими командировками, повернулся и пошел назад, уверенный почему-то, что командировки ему не дадут.

К удивлению Алексея Петровича командировку ему выписали без всяких проволочек, однако напомнили о статье, которая должна быть написана до отъезда. «У них тут все согласовано, – думал он, засовывая в карман командировочное предписание, деньги и билет на поезд до Еревана. – Слаженно работают».

– Кстати, – сказали в отделе, – через полчаса откроется внеочередной Пленум Союза писателей Москвы. Пленум открытый. Повестка дня: «Об итогах февральско-мартовского Пленума ЦК и решительной борьбе с троцкизмом в писательских рядах». Желательно, чтобы вы присутствовали.

То же самое ему сказали и в парткоме, куда он зашел заплатить партвзносы. А еще предупредили, что в начале апреля состоится открытое партийное собрание писателей Москвы с той же самой повесткой дня.

После парткома Алексей Петрович заглянул в буфет, чтобы перекусить перед Пленумом Союза. В буфете толпилось множество писательского люду, жевали бутерброды, пили пиво, иные успели приложиться к рюмке, лица раскраснелись, глаза умаслились, да все равно видна в них тревога и страх. Знакомых много, но таких, чтобы поговорить – ни одного.

Алексей Петрович встал в очередь к буфетчику.

– Не составите компанию, товарищ Задонов? – прозвучал над ухом хрипловатый и чуть насмешливый баритон.

Алексей Петрович оглянулся: рядом стоял Алексей Николаевич Толстой; лицо опухшее, нездоровое, под глазами мешки.

– С удовольствием! – обрадовался Алексей Петрович, пожимая руку Толстому.

Они заняли столик в самом углу. Две порции пельменей, бутерброды с красной рыбой, пиво и полграфинчика водки. Водку предложил Толстой. Алексей Петрович отказаться не решился: Толстой его привлекал, притягивал своей независимой монументальной фигурой, в нем было что-то такое, на что никто из нынешних крючкотворов, как представлялось Алексею Петровичу, посягнуть не отваживался.

К тому же Алексей Петрович очень хорошо помнил свою первую встречу с Толстым в тридцать пятом году, откровенный, хотя и несколько нервный разговор. И весьма прохладное прощание. Потом была еще встреча – на похоронах Горького…

После похорон шли вместе – и все повторилось: такой же откровенный и такой же нервный разговор, и такое же прохладное прощание, будто каждый затаил на другого обиду и за сам разговор, и еще бог знает за что. Уже потом Алексей Петрович догадался, что и здесь был замешан страх: не аукнется ли этот их откровенный разговор на их дальнейшей судьбе?

Нет, не аукнулся.

И вот теперь, после тех давних переживаний и сожалений, они встречались в третий раз, – с той же тягой друг к другу, а более всего – с доверием, которое по нынешним странным временам дорогого стоило.

Однако ели и пили молча, лишь временами изучающее поглядывая друг на друга. Покончив с едой и питьем, еще посидели минут десять, покурили.

– Вы ведь, помнится, курили папиросы, – заметил Толстой, указывая на трубку Алексея Петровича.

– Решил последовать вашему примеру, – улыбнулся Алексей Петрович, к которому после всех сегодняшних встреч в Правлении и переживаний, после выпитого и съеденного вернулась уверенность в себе, а вместе с ней и желание поерничать. – И примеру товарища Сталина. Подумалось: чем черт не шутит, может, в трубке есть что-то такое, что возносит человека в такие выси, с которых особенно хорошо видны курящие вульгарные папиросы.

– Признаться, никогда подобные мудрые мысли не приходили в мою голову, – усмехнулся Толстой, поправляя свои длинные прямые волосы, спадающие к воротнику вельветовой куртки. – Но это, может быть, оттого, что курю трубку чуть ли ни с самого дня рождения. Между тем, ваше мудрое наблюдение натолкнуло меня на обратную мысль: а не попробовать ли папирос? Вдруг увижу курящих трубку с какой-то неожиданной стороны? Кстати, Сталин часто курит папиросы… Не замечали?

– По утрам или по вечерам? – в свою очередь усмехнулся Алексей Петрович.

– Когда придется. Хотя, скорее всего, ближе к ночи, – не принял усмешки Толстой.

– Когда придется – не замечал. Да и в остальное время суток не имею доступа, – парировал Алексей Петрович тоже на полном серьезе.

– Полагаете, что…

– А вы попробуйте, попробуйте! – поощрил Толстого Алексей Петрович с ядовитой ухмылкой: – Только это будет не со стороны, а снизу. – Тут же сделал страшные глаза и всплеснул руками: – А, впрочем, лучше не надо! Верхние очень не любят, когда нижние разглядывают их слишком пристально: вдруг разглядят нечто такое… дырку в штанах или еще что. К тому же, можно потерять волосы.

– Вы же, уважаемый Алексей Петрович, не облысели, увидев дырки в штанах. Бог даст, и меня минет чаша сия. Наконец, потерявшие волосы, лучше о голове пекутся.

– Так я привыкал постепенно, а вы хотите сразу.

– И что же увидели с высоты трубки?

– Людишки все какие-то мелкие, как в том анекдоте про орла и воробья…

– Кстати, мне только что Пинкус рассказал анекдот…

– Это про то, как мужик решил облегчиться?

– Вот-вот. И вам тоже?

– И мне тоже. Только устами Фефера. Видать, Пинкус уже начал борьбу с троцкизмом таким оригинальным способом.

– Кстати, вы не задумывались над тем, почему жиды так падки на анекдоты определенного толка? Что это у них – национальная черта? Шизофреническая озабоченность? Их бабы, между прочим, тоже ведь большие любительницы клубнички.

– Заметить-то заметил, но не задумывался. Да и стоит ли задумываться над всякой дрянью? Хотя… я слыхал, что у них в черте оседлости замуж выдавали лет в десять, а женили в двенадцать… Они в двадцатые годы и в нашу русскую школу привнесли эту раннюю тягу к плоти, которую лишь недавно удалось преодолеть. Признаться, я очень боялся за своих детей… Но – бог миловал…

– Как знать, как знать… – покачал головой Толстой и, оглядев опустевший зал, предложил: – Пойдемте-ка на Пленум, а то, не дай бог, застукает нас здесь товарищ Фефер и запишет в личности, не внушающие его высокого доверия.

В зале пленарных заседаний почти все места заняты. Более-менее свободными оставались два первых ряда: то ли ждали кого из именитых, то ли на литераторов продолжала оказывать влияние известная школьная привычка держаться от учителя подальше.

Толстой решительно направился к первому ряду. Алексей Петрович последовал за ним. Стоящий за трибуной оратор, недавний руководитель Российской ассоциации пролетарских писателей Леонид Авербах, уставился на них весьма неодобрительно и молчал до тех пор, пока они не сели.

С укоризной на пришедших с опозданием посмотрели и члены президиума.

– Так вот, товарищи, исходя из исторических решений Февральско-мартовского пленума Цыка, – продолжил оратор, – который нацелил нашу партию, все советское общество – в виду растущей военной угрозы со стороны империалистических государств – на решительную борьбу с малейшими проявлениями правого и левого уклона, на решительную борьбу с троцкизмом, терроризмом, вредительством и шпионажем, мы, советские литераторы, должны, в свою очередь, сплотить свои ряды вокруг родного Цыка, Политбюро и нашего великого вождя и учителя товарища Сталина. Мы должны подать свой решительный голос против всех наших врагов, разоблачая их везде и всюду, не считаясь ни с чьими заслугами и положением. Мы должны еще раз с лупой, а порой и под микроскопом, рассмотреть и изучить творчество тех или иных товарищей литераторов, творчество каждого из нас. И каждый же из нас обязан перетряхнуть свой творческий багаж и самокритически оценить его в глазах всего нашего советского общества, рабочего класса… но в первую очередь – в глазах своих же товарищей по перу. Чтобы не быть голословным, я хочу сказать со всей ответственностью, что лично у меня вызывает подозрение творчество некоторых писателей, которые на словах вроде бы за советскую власть и мировую революцию, а на деле все еще пребывают в болоте мещанства и частнособственнической психологии и философии. К таким товарищам я бы отнес писателя Булгакова, поэтов Клюева, Мандельштама… Последний уже, как всем известно, подвергался суду и сослан на поселение в Воронежскую область, но это не имеет значения, поскольку книги его все еще продаются в книжных магазинах и лежат на библиотечных полках. Более того, новые стихи его появляются на страницах газет и журналов, то есть продолжают наносить вред нашему общему делу. Что касается писателя Булгакова, так о нем я говорил ни раз и ни два: это есть певец белогвардейщины и царского офицерства.

Зал молчал. Авербах называл все новые и новые фамилии, а зал ни звуком, ни движением не выдавал своего отношения к произносимым с трибуны словам. Точно зала это и не касалось. Точно люди были уверены, что Авербах не сам выделил эти фамилии из сотен других, а получил на подобное выделение благословение сверху. Иначе откуда бы у него такая уверенность в своем праве называть этих людей и не называть других?

Алексей Петрович поймал себя на том, что весь оцепенел в ожидании того, что вот-вот прозвучит и его собственная фамилия. И Толстой, с угрюмой неподвижностью взирающий на оратора, тоже, поди, ждал того же. И все-все-все. А когда Авербах закончил перечислять фамилии и все поняли, что больше никто назван не будет, вздох облегчения робко прошелестел по залу, и даже члены президиума, сидевшие до сих пор совершеннейшими истуканами, зашевелились и полезли в карманы за платками, чтобы отереть пот с высоких лбов и гладко выбритых щек.

Потом выступали другие. Другие другими словами повторяли то же самое, что говорил Авербах, и называли те же самые фамилии, точно и они получили соответствующее указание сверху. Но всякий раз зал замирал в ожидании новых имен, и каждый надеялся, что его имя в новом перечне не прозвучит.

Пронесло: ни Алексей Толстой, ни Алексей Задонов названы не были. Но вот вопрос: пронесло лишь сегодня или вообще? Ведь чистка только разворачивается, аппетит же приходит во время еды…

Было около семи вечера, когда закончился пленум и Алексей Петрович вместе с Толстым вышли из Дома Герцена на Тверской бульвар.

Шел мокрый снег. Головы и плечи прохожих были облеплены им, как известкой. Снег цеплялся за ветки деревьев, провода, карнизы домов. Капало буквально отовсюду. Сыро, промозгло, тоскливо.

– Помнится, мы здесь когда-то с вами стояли, – произнес Алексей Петрович, лишь бы что-то сказать.

– Да-да, было дело, – согласился Толстой, оглядывая облепленные снегом деревья и кусты. – Вы мне вот что скажите, дорогой Алексей Петрович. Скажите, что бы вы стали делать, если бы назвали ваше имя?

Алексей Петрович ответил не сразу:

– Честно говоря, не знаю. Я и сам уже думал… вернее сказать, пытался думать об этом, но мысль всякий раз замирала перед каким-то непреодолимым порогом. Скорее всего, ничего. Как и те, чьи имена были названы. Оправдываться? Оправдываться не дали бы. Каяться? Вроде бы не в чем. Нет, промолчал бы тоже. В иных ситуациях молчание равноценно раскаянию… – И, оживившись: – Вам, Алексей Николаевич, приходилось видеть, как встречает собачья стая незнакомого, случайно оказавшегося рядом пса? Если тот ложится на спину и поднимает вверх лапы, его лишь слегка потреплют самые захудалые в стае шавки и оставят в покое. Если же решит огрызаться, набросится вся стая и разорвет в клочья. Так что лучше промолчать. Мудрее, я бы сказал…

– Вот! – воскликнул Толстой и погрозил кому-то палкой. – Именно что промолчать! Мы разучились сопротивляться, мы разучились вставать на защиту собственного имени от посягательств всяких хамов… А, черт! Ведь я тоже совершенно не представляю, что бы стал делать в подобном случае. И то сказать: жаловаться-то некому! Разве что богу? Так ведь отменили! Да-с!

Ткнул сердито палкой в снег, приподнял шляпу, буркнул что-то вроде: «Будьте здоровы» и зашагал прочь.

«Вот, всегда у нас так», – подумал Алексей Петрович с каким-то даже удовлетворением. – Встретились, выяснили, что думаем одинаково, и разошлись по своим углам. Может, так и должно быть? Может, сознания, что существуют люди, думающие с тобой одинаково, вполне достаточно для душевного спокойствия?»

Так и не ответив на свои вопросы, Алексей Петрович пошел вверх по бульвару в сторону улицы Горького. К нему вернулось бодрое настроение и уверенность, что с ним-то, Алексеем Задоновым, уж точно ничего не случится. Надо только побыстрее написать статью об этом Запорижце, а там – поезд, долгий путь в Армению, где уже наверняка все цветет и где он никогда еще не бывал. Хорошо бы взять с собою Машу, но… Но куда же она от детей? А лучше и без Маши. Может, на этот раз ему повезет, и он встретит женщину, которая снится ему по ночам. Правда, он ни разу не видел ее лица, зато слышал ее голос, зато она жила в нем, эта женщина-мечта, как живет в нем уверенность в собственном бессмертии… нет, не в бессмертии, а в том, что будет жить долго, очень долго, и почти не старея.

Но о женщине лучше не думать: у него всегда так получается, что чем сильнее он чего-то хочет, тем дальше оно от него отодвигается. Пусть все совершится само собой. Как когда-то совершилась это между ним и Ирэн. Ведь само желание существует помимо представления об этом желании. А у него столько самых заманчивых и невероятных вариантов. И никуда от желания не деться.

Алексей Петрович в нетерпении своем все убыстрял и убыстрял шаги. В конце концов, он не принадлежит ни к троцкистам, ни к уклонистам. Он вообще ни к кому не принадлежит. Даже к партии, членом которой состоит по необходимости. И пусть они грызутся, а он посмотрит, чем эта грызня кончится. Одно только непонятно: Зиновьев с Каменевым расстреляны, Пятаков со товарищи – тоже, Бухарин, судя по всему, висит на волоске (на Пленуме ЦК ему досталось больше всех, больше даже, чем Ягоде), всякие уклоны ликвидированы… Чего ж еще Сталину надо? Стереть с лица земли старых большевиков? Ладно, пусть стирает. Но на кого тогда он собирается опираться? На так называемый рабочий класс? Но тогда зачем вернул церкви часть ее прав? Зачем насаждает по преимуществу русский патриотизм? Зачем вернул офицерские звания, позволил легализоваться некоторым народным традициям? Зачем возродил казачество? В чем вообще мое непонимание происходящего? В том ли, что все происходит у меня на глазах? Что не пришло время оценить нынешний день в широком историческом русле? Ах, надо было поговорить об этом с Толстым! А то у нас все как-то на недомолвках. Будто мы все еще боимся полной откровенности…

Но через несколько минут, глядя на оживленные лица людей и слушая их беспечно-веселые голоса, Алексей Петрович, невольно поддаваясь витающему в весеннем воздухе настроению, думал с такой же беспечностью, с какой, как ему представлялось, думали и все мелькающие мимо него люди: «Что бы там ни было, а жить надо, работать надо. И находить во всем этом отпущенные временем и судьбой радости». Остальное мелко и бессмысленно.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?