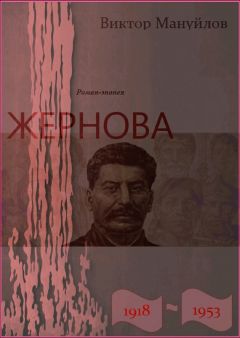

Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга шестая. Большая чистка"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Глава 7

Последние два месяца Бухарин избегал своей кремлевской квартиры. Особенно после того, как к нему нагрянул комендант Кремля с постановлением о выселении. Николай Иванович, возмущенный наглой бесцеремонностью коменданта, позвонил Сталину, тот, хмыкнув в телефонную трубку, посоветовал послать коменданта к чертовой матери. Комендант убрался не солоно хлебавши, а в голову Николая Ивановича закралось подозрение, что в этом будто бы выселении замешан Сталин: кому не известно, что в Кремле гвоздь не забьют без его ведома. Но с тех пор Николай Иванович живет практически постоянно в квартире своей жены, а в кремлевской ночует лишь время от времени: еще раз стать объектом глупой и злой шутки Сталина – или чего-то похуже – нет уж, покорно благодарю.

Служебный автомобиль довез Николая Ивановича почти до дверей Большого Кремлевского дворца. Курсанты Кремлевского полка расчищали дорожки от выпавшего ночью снега, сгребали его к одной стороне, а уж оттуда бросали снег в открытый кузов грузовика. Молодые розовощекие лица, улыбки до ушей, беспечный смех, довольство жизнью и своим положением. И никакой мороз им не страшен, никакие мировые проблемы не забивают их легкомысленные головы. Небось верят, как истый христианин Евангелию, всему, что пишут газеты о врагах народа. Так же легко поверят, что и Бухарин тоже – каэр и вранар. С них станется. Нет, не им читать «Завещание» Бухарина, а их детям. Или даже внукам.

Как долго нынче длится зима… Всё снегопады, вьюги да метели, сменяемые трескучими морозами. Конца-краю не видно… Тоска-ска-ска-ска…

Николай Иванович поежился под толстым зимним пальто, утопил голову в барашковый воротник, торопливо пересек Дворцовую площадь.

Пленум заседал в бывшем Екатериненском зале Большого Кремлевского дворца восьмой день. Николай Иванович отметил повышенную нервозность одних, мрачную сосредоточенность других. Что-то похожее уже когда-то было. Скажем, по вопросу о Брестском мире с Германией – в восемнадцатом году. Потом по вопросу НЭПа – в двадцать первом, о «чрезвычайных законах против крестьянства» – в двадцать восьмом… Были другие сложные проблемы и решения, но никогда Николай Иванович не чувствовал себя таким потерянным и одиноким. Всякая логика и диалектика разбивались о нежелание большинства членов ЦК внимать здравому смыслу, фактам и доказательствам. Действовал какой-то массовый гипноз, заставлявший умных людей называть черное белым, а белое черным.

Несмотря на все свои мрачные мысли и предчувствия, Николай Иванович перед началом заседания с удовольствием побрился в кремлевской парикмахерской, с аппетитом позавтракал в кремлевском буфете. Проходя мимо огромного зеркала, критически оглядел себя с ног до головы: отражение в зеркале смотрело на него весьма уверенно и даже внушительно. Вот только глаза несколько поблекли да остались тени под ними после почти бессонной ночи. В общем и целом Николай Иванович себе понравился. Впрочем, он всегда нравился себе и даже любил смотреть на себя в зеркало. Не специально, нет, а исключительно по необходимости. Вот как сейчас. Это придает уверенности, усиливает чувство собственного достоинства. Пусть и они, глядя на Бухарина, думают, что он не спасовал. Пусть знают, что за себя Бухарин постоять сумеет. Потому что Они – рабы внешних обстоятельств. Потому что мишура власти затмевает им реальность бытия… Или нет: их бытие определяет их сознание. Вернее сказать: затмевает его.

Николай Иванович незаметно расправил плечи, выпятил грудь, вошел в зал. Походя пожал несколько рук. Перебросился кое с кем ничего не значащими фразами. Даже посмеялся чьей-то довольно плоской шутке. Пусть смотрят и видят… Прошел к своему месту.

Часы пробили десять раз. С каждым их ударом шум в зале затихал на какую-то малость. К десятому удару стих совершенно.

Сталин появился ровно с последним ударом отдельно от остальных членов Политбюро. Положил на стол президиума папку с бумагами. Оглядел зал.

Николай Иванович испытал нервозное желание заглянуть в сталинскую папку: тогда бы он точно знал, как себя вести дальше. Увы, не заглянешь. Как не заглянешь в голову Сталина. Или в душу. Но в любом случае он должен быть сегодня особенно осмотрительным, речи его должны быть взвешенными и предельно доказательными. Надо постараться побить Сталина его же оружием: внешним спокойствием, уверенностью, сарказмом.

Толпой ввалились в зал члены Политбюро, расселись по своим местам вокруг Сталина. С одной стороны Каганович – за председателя. С другой – Молотов. Далее Ворошилов, Калинин и прочие. Николай Иванович внимательно вглядывался со своего места в лица членов Политбюро и впервые чувствовал к ним брезгливую ненависть. Всё это были совсем не те люди, кого бы он хотел видеть на их месте. Впрочем, и раньше тоже были далеко не те. Но тех можно было терпеть, с ними можно было договариваться, они понимали значение Слова. А эти… Их послушать – уши вянут. Тупые, самодовольные рожи.

– Продолжим нашу работу, – буднично произнес Лазарь Каганович. – Слово для сообщения предоставляется товарищу Ежову.

«Опять Ежову, – с раздражением подумал Николай Иванович. – Что нового может сказать этот пигмей? И какое такое Слово? Его «слово» – набор мерзостей, призванных прикрыть собой действительную Правду».

Ежов встал, одернул гимнастерку, провел руками по широкому поясу, затем по волосам, обернулся назад, наклонился, взял с кресла папку, быстро пошел к трибуне.

Все это мелко, суетливо, на уровне приказчика заштатного магазина в ожидании первых покупателей.

Николай Иванович вспомнил слова Сталина, сказанные им после смерти Кирова в разговоре с глазу на глаз: «Мы, Бухарчик, с тобой, как две горные вершины. Все остальные – пигмеи: они там, далеко внизу. Нам, Бухарчик, с тобой друг за друга вот как держаться надо», – и стиснул одной ладонью другую.

Тогда Николай Иванович полагал, что эти слова были сказаны искренне. Он даже обрадовался этим словам, увидев в них обещание Великого Будущего. И все же не преминул пококетничать: «Ну что ты, Коба! Это ты – Эверест. А я – разве что Эльбрус». «Не прибедняйся, – слегка поморщился Сталин и поощрительно похлопал Николая Ивановича по плечу. – Дело не в том, как называется гора, а в том, каким светом она горит в лучах солнца. Если мы с тобой будем гореть одним светом, нас никто не сломит».

Теперь Николаю Ивановичу тот разговор казался верхом лицемерия со стороны Сталина. Впрочем, Сталин лицемерил всегда, и не вынужденно, а с расчетом. Это Бухарину приходилось частенько «наступать на горло своей песне», как говорил поэт. То ради единства партии, то ради святого партийного закона подчинения меньшинства большинству. И что же? Выходит, что они со Сталиным все это время «горели в лучах солнца» разным светом?

– Мы еще и еще раз проверили данные о контрреволюционной деятельности товарища Бухарина, и я во второй раз утверждаю, что товарищ Бухарин знал о контрреволюционной деятельности Рыкова, Раковского и Крестинского. Как и всех остальных обвиняемых по делу «антисоветского право-троцкистского блока», – произнес Ежов, и Николай Иванович вздрогнул и с изумлением уставился на своего тезку. Он так увлекся воспоминаниями, так был усыплен бессмысленной болтовней наркомвнудела, что пропустил мимо ушей большую часть его выступления. И лишь прозвучавшая с трибуны собственная фамилия вернула Николая Ивановича к реальности.

– Это наглая ложь! – выкрикнул он, вскакивая с места и сразу же позабыв все данные себе обещания быть выдержанным и прочая. – С таким же успехом я могу обвинить в том же самом и товарища Ежова: сидел на партконтроле и не мог оттуда разглядеть врагов народа! Уж не в сговоре ли с ними был товарищ Ежов?

– Товарищ Бухарин! Прошу тебя соблюдать партийную дисциплину! – постучал карандашом по графину Каганович. – Тут тебе не редакция «Известий», а пленум ЦК!

– Причем тут редакция «Известий», если я уже больше месяца не главный редактор?

– А для товарища Бухарина партийная дисциплина не обязательна, – негромко произнес Сталин, останавливаясь за спиной Ежова и ткнув погасшей трубкой в сторону Николая Ивановича. – Товарищ Бухарин у нас на особом положении… Продолжайте, товарищ Ежов. Товарища Бухарина мы еще успеем послушать.

– Да, я со всей ответственностью заявляю, что товарищ Бухарин не только знал, но и соучаствовал в антисоветском заговоре, – снова заговорил Ежов. – И чтобы подтвердить свои слова, я прошу ввести в зал обвиняемых Радека и Сокольникова. Пусть они подтвердят мои обвинения в адрес товарища Бухарина.

По залу прошел скрип кресел и шелест поворачивающихся к дверям тел. Двери отворились – вошли двое чекистов, за ними, с руками за спину, Радек и Сокольников. Затем еще двое чекистов. Все шестеро прошествовали к трибуне, остановились в трех шагах от нее и повернулись к залу лицом. Все это было проделано молча и весьма согласованно, как будто уже не раз репетировалось в этом же зале, и каждый знал, куда идти, где стоять и что говорить.

Николай Иванович вытянул шею, разглядывая вошедших. Он знал их слишком хорошо. Особенно Радека, которого в редакциях газет называли «Радеком Великолепным», «Красавчиком», и не только потому, что владел острым пером, но и весьма эффектной внешностью. Жизнелюб, сердцеед, сластолюбец, позер. И во что же превратился этот человек за несколько месяцев пребывания в тюрьме? В развалину. Да и Сокольников – тоже. Тени былого великолепия.

У Николая Ивановича защемило сердце. Ведь эдак и его могут… А он так боится боли. Даже укол – и тот для него почти средневековая пытка. Какой ужас!

– Да, я не раз говорил с Бухариным о необходимости свержения существующего строя, – выдавливал из себя Радек.

Ежов перегнулся через трибуну, пытаясь заглянуть сбоку в лицо Радека, спросил:

– Где вы говорили об этом с товарищем Бухариным, обвиняемый?

– В редакции «Известий».

– Это ложь! – вскрикнул Николай Иванович, вновь вскакивая на ноги и холодея от ужаса, потому что о чем-то в этом роде они с Радеком однажды все-таки говорили. Не то чтобы о свержении существующего строя, а… Нет, никак не вспомнить.

– Карл! Как ты можешь говорить такое? Как можешь ты так бессовестно врать перед лицом своих товарищей по партии? Тебе померещилось, приснилось! Одумайся, Карл! – призывал Николай Иванович, не замечая, что голос его, всегда уверенный, а сейчас пронизанный плаксивыми нотками, передает весь ужас его перед случившимся. Он не видел лиц сидящих в зале, не замечал их брезгливости и презрения. Он ничего не видел, сознавая лишь одно: его участь решена, и это участь Зиновьева и Каменева. Но главное, он не находил веских аргументов против обвинения. А они существуют, не могут не существовать. Но память подсовывала ему лишь что-то мелкое, пошлое, незначительное, которое – и это понимал Николай Иванович – лишь усугубит его положение.

Радек молчал, потупив голову.

– Вот видите, товарищи! – воскликнул Ежов. – Какие мерзкие типы эти правые! Даже когда их припрут к стенке, они выкручиваются и врут. А потом начинают признаваться и лебезить: мол, я не я и хата не моя.

В зале засмеялись.

Косиор, первый секретарь ЦК КП(б) Украины, подтвердил с ухмылкой на круглом лице:

– Совершенно отвратительные типы.

Николай Иванович в растерянности оглянулся на Косиора, встретился с его волчьим взглядом, открыл было рот, чтобы возразить, но тут сбоку прозвучал голос Постышева, секретаря Курского обкома:

– Сплошь отвратительные типы.

– Странно, что ты, товарищ Постышев, пять минут назад снизошел до пожимания руки сплошь отвратительного типа. Ты хоть бы платком вытер свою руку, что ли, – не удержался Николай Иванович. Но слова эти были произнесены как бы и не им самим, а той частицей его, частицей совершенно мизерной, которая еще цеплялась за прошлое и была способна говорить его языком. Сам же Николай Иванович точно перешагнул через роковой рубеж, за которым ничего не оставалось, кроме близкого мрака и потрескивающих под тяжестью земли досок соснового гроба.

– Товарищ Бухарин! – прозвучал гневно клекочущий голос Кагановича. – Я требую от вас прекратить безобразие и не мешать работе пленума Цэка!

Нет, крышку еще не закрыли, и гробовщик не взял в руки свой молоток.

– По-моему, работе пленума Цэка мешает товарищ Ежов своей беспардонной ложью и подтасовками, – отпарировала мизерная частица Николая Ивановича, изо всех сил цепляющаяся за красную обивку гроба.

Каганович, глядя в зал, некоторое время в забытьи стучал карандашом по графину.

Николай Иванович, сев и задиристо выставив свою бородку, ожидал, что сейчас начнется установление истины, что-то вроде его очной ставки с Радеком и Сокольниковым. Уж тогда-то он им покажет, что такое логика и диалектика, уж тогда-то он точно отбросит крышку и выберется наружу.

Но не дождался: тех тут же вывели из зала.

Все это время Сталин ходил за спинами членов Политбюро. Помалкивал. Грыз черенок потухшей трубки.

– Теперь о проблемах борьбы с проникновением троцкизма… – начал было Ежов, но Сталин, остановившийся за его спиной, тихо заметил:

– Я думаю, товарищи, что нам надо закончить вопрос с товарищем Бухариным. У кого на этот счет имеются предложения?

Встал Буденный, одернул гимнастерку, кашлянул, заговорил, растягивая слова:

– Предлагаю исключить, это самое, товарища Бухарина из Цэка нашей ленинско-сталинской партии и, это самое, из партии вообще. А такжеть предать суду Особого совещания с вынесением высшей меры, это самое, пролетарского возмездия, поскольку товарищ Бухарин не оправдал, как говорится, и опять же, вступил в сговор, а мы ему прощали и все такое прочее.

– Есть другие предложения?

Поднялся Постышев, глянул на Бухарина исподлобья.

– Предлагаю исключение, суд, но без расстрела. – И вопросительно глянул в сторону Сталина.

Теперь уже и все остальные смотрели на Сталина, ожидая его решения.

– Что ж, – заговорил Сталин, вернувшись на свое место. – Я полагаю, что надо исключить. Что касается суда, то сперва хорошенько разобраться в деле товарищей Бухарина и Рыкова. Пусть этим займется НКВД. Пусть товарищ Ежов разберется, где правда о товарище Бухарине, а где явные преувеличения, в которых его обвинил товарищ Бухарин.

Члены ЦК с явным облегчением проголосовали за это предложение Сталина.

В перерыве между заседаниями, когда Николай Иванович выходил из буфета, к нему подошел комендант Кремля:

– Попрошу вас пройти со мной, Николай Иванович, – тихо произнес он.

– Что это значит? – внутренне холодея, также тихо спросил Николай Иванович, с надеждой оглядываясь по сторонам.

– Я вам все объясню, Николай Иванович. Но не здесь же.

– Да-да, конечно, – пролепетал Бухарин и зашагал рядом с комендантом на ослабевших ногах.

«Это все, – думал он, спускаясь по лестнице. – Это конец».

И вдруг, точно наткнувшись на невидимое стекло, остановился и почувствовал такое равнодушие ко всему – и к самому себе тоже, – что даже испытал некоторое облегчение: не надо мучиться и вздрагивать от каждого визга тормозов автомобиля или урчания мотора, не надо думать о будущем, не надо ничего хотеть, кроме вечного упокоения.

Глава 8

Бывалые люди не ошиблись: весна в этом году пришла рано. Уже в начале марта подули с запада теплые ветры, снег осел, закапало с крыш; на взгорках, обращенных к югу, появились проталины. Раньше времени прилетели грачи и даже скворцы, в солнечный день дятел рассыпал по лесу сухую барабанную дробь, а скворец прочищал охрипшее горло.

Алексей Петрович Задонов воскресенье провел с детьми и Машей в Сокольниках: давно собирались, да все как-то не получалось. А тут такой солнечный, такой радостно-весенний день, с легким морозцем и с легким, под стать морозцу, настроением. Дети катались на коньках, на каруселях, затем все вместе ели в коммерческом заведении обжигающие пельмени со сметаной, мороженое и пили ситро.

Домой Задоновы вернулись усталые, но довольные проведенным днем и друг другом.

Поздним вечером, когда дом угомонился, Алексей Петрович прошел в библиотеку, привычно уселся за стол, вытянул ноги и закурил трубку. Некоторое время сидел неподвижно, скользя бездумным взором по корешкам книг. Когда в трубке захлюпало и засипело, отложил ее в сторону, придвинул к себе последние листы рукописи, стал читать, поначалу с трудом покидая этот мир с его неразрешимыми проблемами, возвращаясь в мир, где он и царь, и бог, и дьявол, способный казнить и миловать по своему велению. Он отвинтил колпачок с «вечного пера» и, словно не выходил из-за стола, вернулся в окружение своих героев, продолжил жизнь вместе с ними стремительным почерком, пропуская отдельные буквы и знаки препинания, уверенный, что Маша исправит все эти мелочи, на которые ему не стоит отвлекаться.

Большие напольные часы показывали без четверти пять, когда он отложил в сторону «вечное перо», потянулся. Спать не хотелось, но не хотелось и начинать новую главу: к ней он еще не был готов, но не в смысле физическом, а исключительно в том морально-нравственном и еще каком-то внутреннем смысле, когда отбрасывается в сторону все ненужное, лишнее и ты погружаешься в мир людей, дотоле тебе неизвестных, но не рассудочно, а как раз безоглядно и почти бездумно. Законченная глава ни по настроению, ни по ритму, ни по своим героям не совпадала с главой еще ненаписанной. Тут нужен был иной настрой, иные состояния души, в которые надо погружаться отдельно и целиком, ничего не оставляя для других героев и других настроений. То есть это совсем другая жизнь, а переходить из одной жизни в другую, из одного состояния души в другое Алексей Петрович вот так сходу не научился. Даже проработав почти десять лет журналистом.

Все это, связанное с новой главой, наступит завтра, вернее сказать, сегодня, но еще только в грядущую, вслед за грядущим днем, ночь. А до этого он, Алексей Петрович, будет спать, есть, разговаривать, читать, с кем-то встречаться, о чем-то думать. При этом знать и чувствовать, что настанет блаженная минута – и он шагнет в мир, дотоле ему неведомый, встретится с людьми, имен, которым еще не придумал, лиц, которых еще не видит, характеров не знает, но они, эти люди, уже где-то рядом, ждут этой минуты вместе с ним. И вот они встретятся и…

Нет, лучше не думать, не предугадывать эту встречу и этих людей: дважды пережить одно и то же с одинаковой силой невозможно. В данном случае дважды – меньше чем единожды.

Все. На сегодня – все!

Алексей Петрович допил остатки остывшего чая. Выключил настольную лампу. Но вставать не спешил, все еще частью своего сознания пребывая в выдуманной им жизни, не желая с нею расставаться. В темноте казалось даже, что выдуманная жизнь реальнее той, которой он начнет жить, едва покинет свой кабинет. В реальной жизни столько мерзостей, от которых никуда не убежишь, не спрячешься. В реальной жизни все не так: в ней с некоторых пор укоренилась ложь, присущая игре посредственных актеров, которым ради хлеба насущного проходится исполнять роли героев, врущих ни только другим, но и себе самим. И он, Алексей Задонов, один из таких героев. Поэтому даже чувства в выдуманной жизни испытываешь другие – более полные, острые, волнующие. И главное – не утомительно-длительные, как в действительности.

* * *

Город спал, укрытый поверх крыш шапками оплывшего снега, развесив по карнизам бахрому зеленоватых сосулек, заслонившись серыми ноздреватыми сугробами. Лишь на углу Рождественки и Большого Кисельного переулка горел одинокий фонарь, да на втором этаже одного из домов неподвижно светилось единственное окно приглушенным плотными шторами голубоватым светом.

Постовой милиционер Клубилин, четвертый раз за ночь обходивший свой участок, всякий раз останавливался на стыке двух Кисельных переулков – Большого и Малого – и с подозрением поглядывал на это окно.

«Может, ребенок малый, – думал Клубилин, у которого недавно родился сын, горластый и беспокойный. Закуривая тонкую папиросу «Пушка», он добросовестно додумывал мысль до конца: – Может, еще что».

Под «еще что» подразумевалось нечто преступное, то есть антисоветское, контрреволюционное. Комсомолец Клубилин был уверен, что настоящий советский человек ночью должен спать, чтобы утром со свежими силами приступить к работе по выполнению планов второй пятилетки. А если человек не спит, то наверняка совесть у него не чиста, вот он и мается. Либо что-нибудь замышляет против советской власти. Либо дает кому-то тайный сигнал: так, мол, и так и тому подобное. А иначе с чего бы это гореть всю ночь в помещении свету? Вот лично он, Клубилин, раньше при свете спать совершенно не мог. А теперь… Теперь он спит даже тогда, когда под ухом у него орет, маясь от какой-то внутренней болезни, его новорожденный сын. Дитё малое сказать, где болит, не может, а доктора – они либо ничего в болезнях не смыслят, либо вредительствуют.

Придя в отделение, Клубилин записал в тетрадь наблюдений про горящий свет на втором этаже в доме под номером 11. Еще о том, что в доме под номером 18 всю ночь топится печь и пахнет паленой шерстью.

Утром начальник отделения капитан милиции Михалычев, прочитав эти записи, сказал Клубилину:

– Молодец, товарищ Клубилин: с наблюдательностью у тебя положение на уровне твоей пролетарской сознательности. Но ты у нас человек новый, не обыкший, района своего еще не изучил, как тому следует по инструкции быть. Что касается дома 11, так там на втором этаже проживает писатель по фамилии Задонов. Днем, значит, отсыпается, а ночью пишет романы. Что касается дома 18, так это надо будет проверить, чего там по ночам жгут. Дело подозрительное, и если что случится, нам же и не поздоровится, что недоглядели.

Под утро подморозило. Клубилин вышел в последний ночной обход. Перед выходом он проверил наган, перемотал на ногах байковые портянки, застегнул под подбородком наушники утепленной буденовки. Выходить на холод не хотелось, но Клубилин изо всех сил старался быть сознательным комсомольцем и милиционером, он понимал, что без его обходов советская власть обойтись не может, что обходы его – дело государственной важности. Потопав на месте, чтобы ноги приняли нормальное в сапогах положение, Клубилин открыл дверь и шагнул в ночь.

Он поднимался вверх по Рождественке, когда его обогнали две черных эмки, а обогнав, одна за другой свернули в Большой Кисельный переулок. В последнее время эмки все чаще и чаще появляются на его участке. И всегда под утро. Клубилин знает, что в них сидят парни с Лубянки, что они в эти предутренние часы ездят арестовывать врагов народа. Клубилину почему-то хочется, чтобы на этот раз арестовали писателя из дома 11, который не спит по ночам и пишет какие-то там ро́маны. И он ускорил шаги, надеясь стать свидетелем исполнения своего желания.

И точно: эмки стояли возле дома 11, но свет в окне второго этажа уже не горел. Зато горел во всех окнах первого этажа. Значит, на этот раз писателю повезло: не за ним приехали. Или ошиблись этажом. Вот сейчас выяснят, и свет, погаснув внизу, загорится наверху. Клубилин постоял несколько минут на углу, понял, что парни с Лубянки не ошиблись, арест же – дело не скорое, и пошел по своему маршруту. Когда через час с небольшим, завершая обход, он вышел к Большому Кисельному переулку со стороны Большой Лубянки, то увидел, как из дверей подъезда дома 11 выводили двух человек и заталкивали в автомобили. При этом стояла такая тишина, как будто на первом этаже дома не осталось ни единой живой души. И вообще никого окрест, кроме этих парней с Лубянки, двоих арестованных и самого Клубилина.

Пугающе громко хлопнули двери автомобилей, заворчали моторы, эмки стронулись с места, проехали мимо Клубилина, свернули на Большую Лубянку и покатили вниз.

Клубилин долго смотрел им вслед, затем покачал головой и, вполне понимая свою еще неполную сознательность, вздохнул: конечно, враги врагами, а все ж таки люди. Жалко.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?