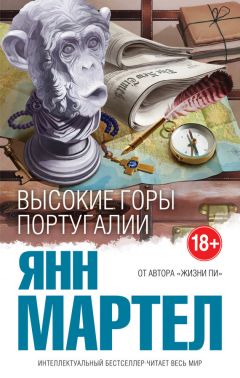

Читать книгу "Высокие Горы Португалии"

Автор книги: Янн Мартел

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Следующий городок, Алверка-ду-Рибатежу, он проезжает насквозь с ревом и со всей решимостью, крепко давя на педаль газа. Не обращая внимания ни на его обитателей, ни на их изумленные взгляды. То же самое – и в городке Алхандра. За Алхандрой он замечает знак «Порту-Алту», указывающий направо, – в сторону от главной дороги, туда, где течет Тежу. Три моста соединяют два островка. Томаш обводит взглядом пустынную равнину за восточным берегом реки и останавливается.

Выключает двигатель и достает из салона карты Португалии. Их целый комплект – все аккуратно сложены и помечены: вот государственная, а вот региональные карты – Эштремадуры, Рибатежу, Алту-Алентежу, Бейра-Баиши, Бейра-Алты, Дору-Литорал и Алту-Дору. Есть даже карты соседних испанских провинций: Касерес, Саламанки и Саморы. Похоже, дядюшка подготовил его к любому возможному повороту маршрута к Высоким Горам Португалии, включая окольные и проселочные пути-дороги.

Томаш изучает государственную карту. Все, как он и думал. К западу и северу от Тежу, вдоль и близ португальского побережья всяких городов, больших и малых, не счесть. С другой стороны, глухомань за рекой – к востоку от Тежу – и захолустья на границе с Испанией ободряют его своей безлюдностью. Пожалуй, только Каштелу-Бранку, Ковилья и Гуарда злобно посверкивают огоньками своих многочисленных селений. А что до всех остальных прочих, какой автомобилист устрашится таких деревенек, как Рошманиньял, Меймоа или Зава?

Он запускает двигатель, усердно нажимает на разные педали и ставит рычаг переключения передач на первую позицию. Удача ему благоволит. Томаш поворачивает направо и едет по дороге, что ведет к мостам. При въезде на первый мост он раздумывает. Мост деревянный. Он вспоминает про тридцать лошадок. Но неужто двигатель весит как три десятка лошадей? Вспоминает он и отца Улиссеша – его плавание из Анголы к новому месту назначения в миссии на Сан-Томе:

«Плавание по морю есть сущий ад, особенно в зловонной теснотище невольничьего корабля с пятьюстами пятьюдесятью двумя рабами и тридцатью шестью белыми надсмотрщиками на борту. Нас терзают то мертвый штиль, то свирепые бури. Невольники стонут и кричат беспрестанно, денно и нощно. Горячие зловонные испарения, сочащиеся из трюмов, где те помещаются, расползаются по всему кораблю».

Томаш спешит. Его терзают не невольники, но призраки. А кораблю его предстоит совершить лишь три прыжка через реку. Мосты он переезжает под неумолчное громыхание. И боится, как бы не сорваться. Одолев третий мост и выехав на восточный берег реки, он понимает, что так, с неуемно трясущимися поджилками, ехать дальше нет сил. Но раз уж он за рулем, значит, пристало воспользоваться такой возможностью и овладеть премудростями вождения как должно. Томаш останавливается и достает из салона все необходимое. Снова садится за руль и с инструкцией и словарем в руке начинает постигать искусство переключения передач с поочередным нажатием на педали сцепления и газа. Да уж, инструкция – штука толковая, да только знания, которые он черпает из нее, – чистая теория. Применять же их на практике – форменное мучение. Он понимает, что плавно переходить из нейтрального положения, как это называл дядюшка, на первую передачу – дело совсем нелегкое. За остаток дня, с бесконечными резкими рывками и троганьями, он продвигается от силы на пять сотен метров. Машина постоянно ревет, кашляет, трясется и то и дело глохнет. Он клянет все и вся, пока ночь наконец не вынуждает его завалиться на боковую.

В тускнеющем свете, когда холод добирается до него своими пальцами, он ищет утешение в дневнике отца Улиссеша.

«Ежели Империя есть человек, стало быть, рука, держащая цельный слиток золота, – это Ангола, а прочие гроши, что позвякивают в кармане, – это Сан-Томе».

Здесь священник предстает в обличье эдакого обиженного торгаша. Томаш внимательно изучил историю жизни отца Улиссеша, уготованной тому судьбой: священник ступил на землю Сан-Томе между сахаром и шоколадом, в межвременье, когда остров перестал быть ведущим поставщиком сахара – в конце шестнадцатого века, но еще не стал поставлять какао-бобы – уже в наше время, в начале века двадцатого. Остаток его короткой жизни пришелся на начало трехсотлетнего периода оскудения, нищеты, загнивания, отчаяния и упадка – времени, когда Сан-Томе превратился в остров полузаброшенных плантаций, враждующих меж собой хозяев жизни, добывающих большую часть жалких средств к существованию, и без того убогому, посредством работорговли. Остров снабжал невольничьи суда провиантом – водой, древесиной, ямсом, маисовой мукой, фруктами, – а часть невольников использовал для собственных нужд, на неумолимо угасающей добыче сахара, хлопка, риса, имбиря и пальмового масла – при том что белые островитяне и сами промышляли работорговлей. Они и помыслить не могли соперничать с Анголой по части внутренних запасов живого товара, бессчетных и нескончаемых, но за Гвинейским заливом лежал залив Бенин, и он служил им преддверием к побережью, богатому невольниками. Остров Сан-Томе был удобным перевалочным пунктом для кораблей, собиравшихся через Атлантику в ужасное плавание, так называемый Средний Проход[15]15

Средний Проход – путь невольничьих судов из Африки в Вест-Индию.

[Закрыть], – какое-то анатомическое название, думал Томаш, – и вместе с тем потайной дверью в Португальскую Бразилию, вечно охочую до рабского труда. И рабы прибывали – тысячами. «И карман сей глухо звенит оглушенными африканскими душами», – поясняет отец Улиссеш.

Тот факт, что он отплыл на Сан-Томе на невольничьем судне, не был случайностью. Он сам просился окормлять невольников: уделом таких священников было спасать невольничьи души. «Угодно мне служить самым униженным из униженных, тем, о чьих душах Человек забыл, а Господь нет». Отец Улиссеш так объясняет свое новое неотложное назначение на Сан-Томе:

«Полтораста лет тому на остров доставили еврейских детишек в возрасте от двух до восьми лет. И вот из этого зловредного семени произросло растение, пустившее корни по всей земле, оскверняя легковерные души. Посему у меня двойная миссия: вновь обратить души африканцев к Господу, а засим вырвать из их душ цепкие корни иудейства. Все дни кряду я провожу в гавани, точно страж Господень, поджидая невольничьи корабли, дабы принять их щедрый дар. Когда прибывает такой корабль, я всхожу на борт и крещу африканцев, и читаю им из Библии. Все вы чада Господни, повторяю я им неустанно. И по случаю делаю зарисовку».

Таков его долг, и он исполняет его с беспрекословным тщанием – обращает чужеземцев в неведомую им веру на неведомом им языке. В этой части дневника отец Улиссеш предстает типичным священником своего времени, беззаветным слугой Божьим, погрязшим в неведении и презрении. Но все изменится – Томаш знает.

Он засыпает – мысли его путаются. Автомобиль все же – неудобная штука: им неудобно управлять, в нем неудобно спать.

Утром он не прочь помыться, но в салоне ни тебе мыла, ни полотенца. Повозившись, как обычно, с двигателем, он наконец заводит машину. Дорога по безотрадной равнине, меж распаханных полей, ведет в городок Поту-Алту, который на поверку оказывается больше, чем он ожидал. Томаш успел поднатореть в искусстве вождения, но все его хладнокровие и новообретенное умение подвергаются серьезному испытанию, когда вдруг, откуда ни возьмись, со всех сторон появляются люди. Они машут руками, кричат, подходят ближе. Какой-то паренек бежит рядом с автомобилем.

– Привет! – кричит он.

– Привет! – кричит в ответ Томаш.

– Потрясная машина!

– Спасибо.

– Может, тормознете?

– Нет!

– А что так?

– Мне еще ехать и ехать! – кричит Томаш.

Паренек отстает. Но вместо него справа тут же возникает другой малый, готовый продолжать рубленый разговор с Томашом. Но вот и он отстает, а на смену тотчас подоспевает третий. Всю дорогу через Порту-Алту Томаш без умолку говорит, кричит, общаясь с назойливыми чужаками, бегущими вприпрыжку рядом с машиной. На выезде из города он наконец победоносно вскрикивает, радуясь своему водительскому мастерству, но вместо крика у него вырывается глухой сип.

За городом его взгляд падает на рычаг переключения передач. За последние три дня он покрыл немалое расстояние: машина – штука выносливая, вот только плетется как улитка. А в инструкции черным по белому написано, да и дядюшка наглядно это продемонстрировал на улицах Лиссабона: настоящее мастерство вождения можно показать только на высшей передаче. Томаш мысленно проделывает все еще раз. И вот пора решать – да или нет. Педали, кнопки, рычаги – все включается и нажимается, надавливается и толкается в нужной последовательности. Он выполняет все эти действия, не отрывая глаз от дороги, и всякий раз с выдохом. Педаль сцепления подрагивает, словно подавая ему сигнал – работу свою она, мол, сделала и была бы не против, если бы он убрал с нее ногу, что он и делает. В то же мгновение педаль газа как бы приопускается, совсем чуть-чуть, будто, напротив, требуя, чтобы он надавил на нее сильнее. И он давит – сильнее.

Чудовище рвется вперед на второй скорости. Дорога исчезает из-под его колес с таким грохотом, что ему кажется, будто не машина катит по равнине, а равнина откатывается у нее исподнизу, как в процессе опасного трюка, когда из-под расставленной на столе посуды выдергивается скатерть, а самая посуда остается на месте. Равнина исчезает позади со зловещим предупреждением – трюк-де сработает только на бешеной скорости. Так что если раньше Томаш боялся ехать слишком быстро, то теперь ему страшно ехать слишком медленно, потому как если вторая скорость откажет, тогда не только он расшибется насмерть, врезавшись в телеграфный столб, но и весь этот фарфоровый ландшафт разобьется вместе с ним. В этом наваждении он – чашка на дребезжащем блюдце, и глаза его сверкают опаловым блеском китайской глазури.

Покуда Томаш мчит сквозь пространство, неподвижный в стремительном движении вперед, и неотрывно глядит на дорогу, он мечтает о покое, о безмятежных пейзажах, о тихих виноградниках, какие видел вчера, или о морском береге, как тот, о котором часто вспоминает отец Улиссеш, где каждая маленькая волна замирает у его ног в благоговейном оцепенении, точно паломник у заветной святыни. И священник по-своему содрогается, разве нет? Подобно тому, как Томаш трясется в своей адской машине, так, должно быть, временами дрожит и рука отца Улиссеша, когда он перекладывает терзающие его тягостные мысли на страницы дневника.

Священник быстро разочаровывается в Сан-Томе. Здешняя природа ему по душе не больше, чем в Анголе. Та же удушливая растительность, вспоенная нескончаемыми ливнями и дышащая таким же неослабным зноем. В сезон дождей он страдает от этих самых проливных дождей, перемежающихся гнилой духотой; страдает он и от засухи с ее испепеляющей жарой и клубящимся над землей маревом, насыщенным водяными парами. Он горько сетует на парниковый зной, «от которого звенит зеленый лист, а человек гибнет». Добавьте к этому прочие, побочные, невзгоды: зловонные сахароварни, дурная пища, полчища термитов и клещей размером с вишневую косточку, порезанный большой палец на левой руке, который начинает гноиться.

Говорит он и про «бронзовую тишь», замешанную на жаре и влаге, царящих на острове, неотъемлемая часть которой – несчастные туземцы. И эта бронзовая тишь пресмыкается во всех отношениях. Вечно угрюмых невольников заставляют делать все, что угодно, и они все это делают в тиши. Что до европейцев, живущих на Сан-Томе своей жизнью, то их приказания, обыкновенно резкие и раздраженные, возможно, и слышны, но исполняются не сразу, потому как они словно глохнут в этой тиши. Невольники гнут спину на плантациях с утра до ночи, им не разрешено ни петь, ни даже разговаривать; только одна передышка, в полдень, на еду и отдых – а дальше все та же осознанная тишь. Рабочий день заканчивается безмолвной трапезой, одиночеством и тревожным сном. Ночью на Сан-Томе более звучно, нежели днем, и все из-за неугомонных букашек. Потом восходит солнце – и все начинается сызнова, в тиши.

Эта тишь питает только два чувства: отчаяние и злобу. А еще, как выражается отец Улиссеш, «черную оспу и красную лихорадку». (Томашу ох как хорошо знакома эта пара!) Его отношения с местной церковной братией не ладятся. Но природу своей досады он не уточняет. Впрочем, какова бы ни была причина, суть одна: отец Улиссеш становится нелюдимым, все больше и больше. По мере написания дневника упоминания о соотечественниках-европейцах встречаются у него все реже. Тогда о ком же еще он говорит? Социальные, языковые и культурные преграды мешают любым дружеским отношениям между белым, пусть даже священником, и рабами. Рабы приходят и уходят, и с европейцами они обычно общаются широко раскрытыми глазами. Что до местных, вольноотпущенников и мулатов, от общения с европейцами им нет никакого проку. Торговать с ними, работать на них и меньше попадаться им на глаза – самая лучшая линия поведения. Отец Улиссеш сокрушается:

«Лачуги туземцев вдруг исчезают, и круги пустоты тут же обступают одиноких белых людей, к числу коих принадлежу и я. В Африке я один-одинешенек».

Томаш останавливает машину и, оглядывая небо, решает, что вечер обещает быть прохладным и хмурым, а значит, для езды не самым подходящим. Уж лучше переждать, укутавшись в норковое пальто.

На другой день дорога пролегает по малонаселенной местности до самого Косу, где через реку Соррая переброшен мост. Из-под узкого моста спархивают белые и серые цапли, до того мирно стоявшие в воде. Взор ласкают апельсиновые деревья – единственные яркие пятна на фоне серого дня. А Томашу хочется солнца. Только солнце оживляет ландшафт, окрашивая его в натуральный цвет, подчеркивая очертания и наделяя душой.

На подъезде к городку под названием Понти-ди-Сор он останавливает автомобиль. И в город собирается пешком. Размять ноги – милое дело. Но они резко подергиваются. Несут его задом наперед чуть ли не вприпрыжку. Откуда этот неуемный зуд? Зудит все: голова, лицо, грудь. Тело требует омовения. Из-под мышек попахивает, да и от ног тоже.

Томаш входит в город. Люди глазеют на него, на его ходьбу. Он находит аптеку, намереваясь купить лигроина, – по совету дядюшки почаще дозаправляться. И спрашивает у мужчины за прилавком, есть ли у него то, что ему нужно. Приходится перечислить не одно название, прежде чем непрошибаемо серьезный аптекарь наконец кивает и достает с полки стеклянную бутылочку, от силы поллитровку.

– А еще есть? – осведомляется Томаш.

Аптекарь отворачивается и приносит еще пару бутылок.

– Мне бы побольше, если можно.

– Больше нет. Это все, что есть.

Томаш вздыхает. При таком раскладе придется заворачивать во все аптеки между Понти-ди-Сор и Высокими Горами Португалии.

– Тогда беру все три, – говорит он.

Аптекарь несет их к кассе. Покупка – дело самое что ни на есть обычное, но в его действиях заметно что-то странное. Он завертывает бутылки в газету, потом, когда в аптеку входят еще двое, поспешно сует сверток Томашу. Томаш замечает, что аптекарь глядит на него в упор. Его охватывает смущение. Он почесывает висок.

– Что-то не так? – спрашивает Томаш.

– Нет, ничего, – отвечает аптекарь.

Томаш сбит с толку, но молчит. Выходит из аптеки и отправляется на прогулку по городу, примечая дорогу, которой поедет в автомобиле.

Когда он через час возвращается в Понти-ди-Сор, все идет наперекосяк. Он безвозвратно сбивается с пути и чем больше кружит по городу, тем чаще привлекает к себе внимание местных. Толпы осаждают его на каждом углу. За очередным крутым поворотом, пока его руки судорожно бьются с рулевым колесом, мотор снова глохнет.

На Томаша тотчас набрасывается куча любопытных и недовольных.

Несмотря на наседающую толпу, заводится он довольно успешно. И даже чувствует, что может запросто включить первую передачу. Потом переводит взгляд на рулевое колесо и теряется: в какую же сторону его крутить? Силясь перед тем вписаться в поворот и выехать на скрытую за ним улицу, он несколько раз дернул руль, а потом заглох. И теперь пытается рассуждать логически, – туда? сюда? – но решиться все никак не может. На тротуаре рядом с автомобильной фарой он замечает упитанного малого. Одет он получше других. Томаш высовывается из окна и окликает его, стараясь перекричать шум двигателя:

– Простите, сеньор! Будьте добры, не откажите в помощи. У меня тут техническая загвоздка. Боюсь, мне одному, без вас, не справиться. Подскажите, вон то колесо, справа, перед вами поворачивается?

Толстяк отходит назад и глядит на колесо. Томаш обхватывает руль и поворачивает его. Поскольку автомобиль стоит на месте, сделать это совсем непросто.

– Ну как, – громко и тяжело выдыхает Томаш, – поворачивается?

Толстяк выглядит озадаченным.

– Поворачивается? Нет. Если бы поворачивалось, ваша коляска ехала бы.

– Я говорю, может, оно поворачивается в другую сторону?

Толстяк осматривает автомобиль сзади.

– В другую сторону? Нет-нет, туда оно тоже не поворачивается. Оно вообще никуда не поворачивается.

Многие в толпе согласно кивают.

– Простите, я не так выразился. Я не о том, крутится ли колесо само по себе, как у телеги. А о том, – он подбирает нужные слова, – поворачивается ли оно на месте, ну, как балерина, так сказать?

Толстяк в недоумении смотрит на колесо. Потом переводит взгляд на стоящих рядом – слева и справа, но те тоже не решаются высказать свое мнение.

Томаш с неистовой силой снова налегает на руль.

– А сейчас оно движется, хоть немного, хоть чуть-чуть? – выкрикивает он.

Толстяк кричит в ответ, многие в толпе вторят:

– Да! Да! Теперь вижу. Движется!

Чей-то голос кричит:

– Вот и вся загвоздка!

Толпа ликует – люди хлопают в ладоши. Томашу хочется, чтобы они расступились. Его помощник, толстяк, радостно повторяет:

– Оно двигалось, да еще как!

Томаш подзывает его взмахом руки. Толстяк робко подходит чуть ближе.

– Хорошо, хорошо! – говорит Томаш. – Премного благодарен за помощь.

Никакой ответной реакции – толстяк лишь медленно смаргивает и едва уловимо кивает головой. Покойся на его плешивой голове разбитое яйцо, желток дрогнул бы еле-еле.

– Скажите только, – подавшись вперед, решительным тоном продолжает Томаш, – в какую сторону оно поворачивается?

– В какую сторону? – переспрашивает толстяк.

– Да. Оно поворачивает влево, или же оно поворачивает вправо?

Толстяк опускает глаза и заметно сглатывает. По толпе расползается липкая тишина, пока Томаш ждет ответа.

– Так влево или вправо? – допытывается он, наклоняясь еще больше вперед и пытаясь таким образом снискать доверие толстяка.

Желток подрагивает. Возникает заминка – город на мгновение разом затаил дыхание.

– Не знаю! – наконец взвизгивает толстяк, проливая желток.

Он вырывается из толпы, точно пуля. При виде неуклюжего, кривоногого, почтенного, во всех отношениях занятного гражданина, убегающего по улице прочь, Томаш стушевывается. Он потерял единственного союзника.

Между тем кто-то громко выговаривает:

– Может, влево, а может, вправо. Трудно сказать.

Отовсюду доносится одобрительный шепот. Толпа, похоже, берет себя в руки – ее терпимость сменяется раздражением. Томаш убирает ногу с педали – двигатель глохнет. Томаш выбирается из машины, берется за заводную рукоятку и с мольбой обращается к толпе:

– Послушайте, пожалуйста! Машина сейчас тронется – дернется с места! Ради ваших детей, ради самих себя, пожалуйста, расступитесь! Прошу вас! Эта штуковина очень опасная. Отойдите же!

Кто-то из стоящих рядом спокойно обращается к нему:

– Вот идет Деметриу со своей мамашей. Вы же ее не раздавите?

– А кто такой Деметриу?

– Местный дурачок. Мамаша так его приодела, любо-дорого посмотреть.

Томаш оглядывает улицу и видит: занятный гражданин возвращается. Он рыдает – лицо блестит от слез. Его тащит за руку совсем крохотная женщина в черном. В другой руке у нее клюшка. Она не сводит глаз с Томаша. Своей манерой волочь за руку сына она напоминает ретивую собачонку, тянущую за поводок нерасторопного хозяина. Томаш возвращается на водительское сиденье и хватается за рычаги управления. Он все проделывает так, чтобы машина ненароком не рванула вперед. По мере того как он шарит ногами по педалям, автомобиль лишь малость сдвигается с места, точно каменная глыба, из-под которой выбился удерживающий его на месте маленький голыш, но еще не собирается скатиться со клона, грозя сокрушить деревню, что лежит внизу. Толпа тяжело вздыхает и мигом расступается. Томаш сильнее давит на педаль газа. Готовится со всей яростью вывернуть руль в ту сторону, куда подскажет «шестое чувство», лишь бы только в нужную, – и тут же замечает, что руль выворачивается сам по себе. И как будто в правильную сторону. Автомобиль ползет вперед и наконец сворачивает на поперечную улицу. Томаш и дальше глядел бы на происходящее в праведном изумлении, если бы не услыхал лязгающий звук деревянной клюшки, ударившей по железу.

– ТЫ ПОСМЕЛ НАСМЕХАТЬСЯ НАД МОИМ СЫНОМ? – кричит мать Разбитого Яйца. Она влепила по фаре с такой силой, что разбила ее вдребезги. Томаш в ужасе: еще бы, дядюшкино сокровище! – Я ЗАДУШУ ТЕБЯ СВОИМИ РУКАМИ, ОСЕЛ ТЫ ЭДАКИЙ!

Разъяренная мамаша оказалась ростом аккурат вровень с капотом машины. Клюшка взмывает вверх и обрушивается вниз. Мощный удар – на капоте возникает вмятина. Томаш охотно надавил бы на педаль газа сильнее, но кругом все еще полно народу.

– Пожалуйста, умоляю, уберите клюшку! – взывает он.

Но вот в пределах досягаемости мамаши оказывается подфарник. Еще удар. Звон бьющегося стекла – и подфарника как не бывало. Сумасшедшая, чей отпрыск беспрестанно и безутешно всхлипывает, вновь взмахивает клюшкой.

– Я СКОРМЛЮ ТЕБЯ СОБАКЕ, А ПОСЛЕ САМА ЕЕ СОЖРУ! – визжит она.

Томаш резко давит на педаль газа. Женщина чудом промахивается по боковому зеркалу заднего вида – ее клюшка разбивает вдребезги дверное окно кабины. Он и раненый автомобиль с ревом вырываются вперед – и уносятся прочь из Понти-ди-Сор.

Через несколько километров дальше по дороге, возле кустарниковых зарослей Томаш останавливается. Выбирается из машины, осматривает нанесенные ей повреждения. И очищает кабину от осколков стекла. При виде того, что сталось с гордостью его зверинца, дядюшка придет в ярость.

Прямо впереди – деревня Рожманиньял. Должно быть, дыра вроде тех, над которыми он всегда потешался. Ты же не разочаруешь меня, Рожманиньял? – мысленно смеется он. А вдруг эта самая дыра теперь отплатит ему за ехидство? Томаш готовится к очередной ночевке в машине. Только в этот раз поверх дядюшкиного пальто он кутается в одеяло. Достает из кофра бесценный дневник и открывает его наугад.

«Ни солнце, ни сон не приносят облегчения. Пища и человеческое общество тоже. Остается просто дышать, да только и в этом нет отрады».

Томаш глубоко вздыхает, находя отраду там, где ее не мог найти отец Улиссеш. Странно, что столь скорбная исповедь вызывает у него такую радость. Бедный отец Улиссеш! Он был исполнен стольких надежд, когда прибыл на Сан-Томе! Прежде чем недуг и одиночество истощили его силы, он слонялся без всякой цели и наблюдал. И все же блуждал он, похоже, не бесцельно, а для того, чтобы избавиться от отчаяния: уж лучше отчаянно блуждать, чем отчаянно сидеть в непомерно душной хижине. И все, что видел, он записывал.

«Нынче один невольник спросил меня – показал знаками, – верно ли, что башмаки у меня из кожи африканца. Они такого же цвета. И что сталось с ним самим – его съели? А кости истерли в полезный порошок? Иные из африканцев считают нас, европейцев, людоедами. Они так думают потому, что не верят в пользу человека применительно к работам в поле. По их опыту материальная часть человеческой жизни – то, что мы называем заработком, не требует больших усилий. Чтобы ухаживать за огородом в тропиках, не нужно ни много времени, ни много рук. А вот с охотой все куда сложнее: это дело объединенное, оно приносит в некотором роде удовольствие, и потому на него никаких сил не жалко. Тогда к чему белым людям столько невольников, ежели у них нет никаких иных тайных причин, кроме полевых работ? Я заверил того невольника, что башмаки у меня вовсе не из кожи его сородича. Не знаю, сумел ли я его переубедить».

Томаш догадывается о том, чего не знают ни рабы, ни отец Улиссеш: тростниковые плантации в Бразилии, а позднее хлопковые поля в Америке нуждаются бесконечном притоке все новой рабочей силы. Человеку, мужчине или женщине, наверное, нет нужды ломать спину ради того, чтобы прокормиться, да только шестеренки в запущенном механизме должны крутиться бесперебойно.

«Откуда бы они ни были – с какой земли, из какого племени, – невольники вскоре оказываются в одинаковом безотрадном положении. Они делаются равнодушными, вялыми, словно деревянными. И чем пуще усердствуют надсмотрщики, силясь привести их в чувство щедрыми плетьми, тем крепче становится их безразличие. Из множества признаков безысходности, выказываемых невольниками, больше всего меня изумляет их склонность к геофагии[16]16

Геофагия – патологическое влечение к поеданию земли.

[Закрыть]. Они скребут землю, точно псы, скатывают ее в комья, суют их себе в рот, жуют и проглатывают. Я все никак не решу, по-христиански ли это – есть гумус Господень».

Томаш поворачивает голову и оглядывает простирающиеся кругом поля, которые погружаются во тьму. Мыкать горе на земле – и потом ее есть? Дальше отец Улиссеш пишет, как он сам отведал ее:

«Тьма удушливыми щупальцами расползается внутри меня, сдавливая душу. Я медленно жую. На вкус не дурно, только неприятно на зубах. Долго ли еще, Господи, долго ли еще? Мне худо, а по глазам других я вижу, что дело вовсе дрянь. Добраться до селения – сущая мука. Я хожу к заливу и гляжу на море».

Какая бы немощь ни одолевала отца Улиссеша – а в Африке европейцев, к несчастью, подстерегали самые разные недуги: малярия, дизентерия, заболевания органов дыхания и сердца, малокровие, гепатит, проказа и, среди прочего, сифилис, не считая дурной пищи, – она медленно и мучительно убивала его.

Томаш засыпает с мыслями о сынишке и о том, как иной раз ночью, погостив вечером в доме у дядюшки, он укладывался спать в комнате Доры, на половине для слуг. Дора уже спала после долгого рабочего дня. Тогда он брал спящего Гашпара на руки и качал его. Странное дело, они оба спали как убитые. А он качал обмякшего в его руках сынишку и тихонько что-то напевал ему, втайне надеясь, что тот проснется и они во что-нибудь поиграют.

На другое утро он просыпается оттого, что зудят голова и грудь. Он поднимается и методично почесывается. Под ногтями – траурная кайма. Вот уже пять дней, как он не мылся. Нужно поскорее найти гостиницу с мягкой постелью и горячей ванной. Тут он вспоминает, что впереди деревня, над которой он потешался, а ему предстоит через нее ехать. Страх перед Рожманиньялом в тот день заставляет его переключиться на третью передачу – предел механических возможностей для автомобиля. Не успев тронуться с места, он переводит машину на вторую скорость. Без всякого зловещего колебания он повторяет поочередные действия руками и ногами и толкает рычаг переключения передач дальше, чем делал это раньше. Шкала на приборном щитке мигает, словно в изумлении. Автомобиль перевоплощается в саму скорость. На третьей передаче двигатель внутреннего сгорания изрыгает такой огонь, что превращается в двигатель внешнего сгорания и грохочет на всю округу, точно мчащийся по небу метеор. И все же, как ни странно, третья передача не такая шумная, как вторая: звук как будто отстает от машины. Вокруг водительской кабины завывает ветер. Машина несется с такой скоростью, что телеграфные столбы вдоль дороги смещаются, сближаясь друг с другом, и уже больше походят на зубья расчески. Что до пейзажа вокруг, его совсем не разглядеть. Он мелькает подобно перепуганному рыбьему косяку. В туманном царстве Высокой Скорости Томаш сознает только две вещи: ревуще-грохочущий каркас автомобиля и уходящую вдаль дорогу, что завораживает своей прямизной и потому похожа на леску с крючком, на который он попался. Хотя кругом – неоглядные просторы, разум настолько сосредоточен на дороге, что Томашу кажется, будто он мчится сквозь туннель. В изумлении, с трудом соображая в окружающем грохоте, он, однако, вспоминает про смазку. Ему представляется, что какая-нибудь деталь двигателя пересыхает, нагревается и вспыхивает, а следом за тем на воздух взлетает целиком вся машина, охваченная сине-оранжево-красным пламенем полыхнувшего лигроина.

Но ничто не вспыхивает. Автомобиль только дребезжит, рычит и с невероятной жадностью пожирает дорогу. Если в Рожманиньяле и есть чертовы жители – или даже если в Рожманиньяле живут сами ангелы, – он не замечает ни одного. Деревня исчезает в мгновение ока. Он видит человека – мужчину? женщину? – тот поворачивается, глядя ему вслед, и мигом пропадает.

Через несколько километров за Рожманиньялом он настигает почтовую карету. А ведь дядюшка предупреждал о таком, верно? Томаш притормаживает, думая держаться сзади, пока не появится объездной путь или карета не свернет в сторону. Но загородная дорога пуста, а терпение его небезгранично. Тридцать лошадок, бьющих копытами в чреве его машины, не идут ни в какое сравнение с четверкой лошадей, цокающих впереди кареты.

Томаш давит на педаль газа. Выдохнув, кашлянув и вздрогнув, машина цепляется за дорогу с еще большей решимостью. Он чувствует, как руки сами тянутся вперед, в то время как голова откидывается назад. Расстояние между автомобилем и каретой сокращается. Томаш уже различает чью-то голову над крышей кареты спереди. Ему машут рукой. Спустя мгновение карета, только что ехавшая вроде как с правой стороны дороги, вдруг выкатывается на середину. Но разве дядюшка не предупреждал, что почтовые кареты горазды выписывать самые непредсказуемые кренделя? Но этот крендель Томаш расценивает как знак учтивости: карета-де сторонится, пропуская его вперед, как хорошо воспитанный добропорядочный мужчина, позволяющий даме первой пройти в дверь. Приветственные взмахи лишний раз подтверждают его догадку. Томаш бросает автомобиль вперед. И протискивается в просвет справа от кареты. Машина дребезжит всем своим железным естеством. Пассажиры в карете, которую широко ведет из стороны в сторону, липнут к окошкам, выгибают шеи, силясь получше его разглядеть, и на их лицах читаются самые разные чувства: и любопытство, и удивление, и страх, и недовольство.

Томаш замечает двух возниц – в некотором смысле своих собратьев – и чуть отпускает педаль газа. Возницы и он должны обменяться приветствиями, как капитаны кораблей на пересекающихся курсах. Во время своих изысканий он перечитал кучу судовых журналов разных капитанов. В том, как карета с автомобилем покачиваются взад и вперед, переваливаясь одновременно с боку на бок, есть что-то от мореходства. Томаш вскидывает руку в приветственном жесте, лицо его расплывается в улыбке.

![Книга [Про]зрение автора Жозе Сарамаго](/books_files/covers/thumbs_100/prozrenie-70395.jpg)