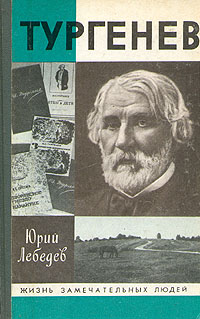

Текст книги "Тургенев"

Автор книги: Юрий Лебедев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 44 (всего у книги 46 страниц)

Я познакомился в Париже с одним очень неглупым тридцатилетним русским, который признался мне, что в молодости любил поэзию и Пушкина, играл на скрипке и рисовал – и бросил все это под влиянием Писарева (и не один он это сделал), – а теперь, окургузившись кругом, не знает, к чему приткнуться, и только охает. Вот поди, отрицай силу слова!»

Толстой согласно кивал головой, но ехать в Москву все-таки отказывался. Спустя много лет он так объяснял свой отказ: «Вспоминаю, как давно уже, лет около тридцати тому назад, во время чествования Пушкина и поставления ему памятника, милый Тургенев заехал ко мне, прося меня ехать с ним на этот праздник. Как ни дорог и мил мне был тогда Тургенев, как я ни дорожил и высоко ценил (и ценю) гений Пушкина, я отказался… потому что и тогда уже такого рода чествования мне представлялись чем-то неестественным и, не скажу ложным, но не отвечающим моим душевным требованиям».

Ничего не вышло у Тургенева, и он уехал из Ясной Поляны в Спасское с тяжелым недоумением в душе.

И вот он снова в аллеях старого деревенского сада, в мире дремлющих лучей солнца и теней. «Замираешь с каким-то ощущением торжественности, бесконечности – и отупения, в котором есть нечто и от зверя, и от бога. Выходишь из этого состояния словно после какой-то сильнодействующей ванны. А затем снова вступаешь в привычную житейскую колею». Обдумывая пушкинскую речь в тенистой беседке, на высоком берегу пруда, в прохладном кабинете спасского дома, Тургенев в который раз убеждался в том, «что пишется хорошо, только живя в русской деревне. Там и воздух-то как будто „полон мыслей“! И полон воспоминаний – детских, юношеских.

Уже никогда не придет поутру старый друг Афанасий. Восемь лет прошло, как его нет на свете. Последний раз он встречался с ним, кажется, в 1868 году. Увлеченно рассказывал о своих охотничьих подвигах в Бадене, о том, как там устраивают облавы с загонщиками, описывал ему не без преувеличений внешность фазана – он их никогда не видел – и забавлялся его изумлением. А когда Афанасий узнал, что Тургенев привез ружье, заряжающееся с казенной части, удивлению старого охотника не было предела.

Эх, охота! страсть горячая, сильная, неистомная!

Подарил он тогда Афанасию это ружье. Да недолго ему пришлось поохотиться. Где-то около 1869 года тяжело захворал бедняга, ноги совсем отнялись. Прикованный болезнью к одному месту, приткнувшись к косяку на пороге избы, он по-прежнему давал советы и указывал хорошие места окрестным охотникам, неизменно к нему обращавшимся. Со слезами на глазах смотрел вслед уходившим счастливцам, сопровождать которых уже не мог. Но дареное ружье оставалось для него священным предметом, даже трогать его он никому не позволял. Перед смертью Афанасий приказал достать ружье с крючка, тщательно его вычистил и положил себе под изголовье… Говорили, что когда в 1872 году тело Афанасия везли на кладбище, заяц перебежал дорогу похоронной процессии…

Вот и Тургенев с завистью глядит вслед молодым охотникам. А давно ли, кажется, он был неутомимым ходоком. Теперь же охотничьи странствия видятся ему волшебным сном: проклятая подагра лишила последнего удовольствия. Добряк Писемский как-то горько пошутил на этот счет: «Господи! за что вас мучит подагра – мы пьянствовали, а вы за нас мучаетесь».

В прошлый приезд на родину, приковыляв в сад на костылях, Тургенев приказал слуге принести ружье – спугнуть ворону с дальних деревьев. Стоя на костылях, ему трудно было целиться. Прогремел выстрел – и ворона как ни в чем не бывало продолжила свой путь. Тургенев сел на скамью, потупил голову и грустно сказал:

– Прежде я стрелял перепелок без промаха, а теперь не могу попасть даже в ворону!… Пора умирать!

Как гром среди ясного неба принеслась из Парижа скорбная весть. Умер Флобер! Умер лучший друг из числа французских друзей. «Золотой был человек и великий талант!»

Исчез великий талант, а жизнь идет, и свет не перевернулся. Так же сияет солнце по утрам, заглядывая в тургеневский кабинет, тот же гомон птиц раздается в тенистых аллеях сада. Печаль Тургенева была светла. Вспоминались пушкинские строки: «И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять».

– Стоит ли заниматься таким пустым делом, которое всякий ленивый человек на гулянках может исполнить, – вспомнились слова брата Николая Сергеевича.

– Вот ты и не ленив, – попенял ему Иван Сергеевич, – но даже одного стиха не напишешь, как Жуковский.

– Нет ничего легче, – отвечал Николай: – «Дышит чистый фимиам Урною святою».

– А ведь похоже, похоже!.. – восклицал Тургенев, заливаясь от смеха…

Нет на земле и брата Николая, и Тургеневе, деревушка отца, прахом пошла после его смерти…

Да и Спасское тоже переменилось, общей не избежав судьбы. «Набегают… набегают тени на жизнь – и падают они не на одно настоящее или будущее – но и на прошедшее. И то становится тусклее и туманнее». Уже не встретишь в Спасском знакомых, добродушных лиц верных старых слуг, не услышишь приветливого слова: «Барин наш, заступник наш приехал…»

Новое время – новые песни. «По приезде сюда я был встречен следующею новостью: между всеми здешними мужиками и бабами ходили толки, что вследствие взрыва во дворце меня государь приказал замуровать в каменный столб и надеть мне на голову двенадцатифунтовую чугунную шапку. Вот в какие цветики выраживаются семена, столь тщательно посеянные опытными руками гг. Каткова и Кo ».

Только вечно суровый и угрюмый на вид Захар Балашев ходил за своим барином, как за ребенком, и… сравнивал себя с Савельичем из «Капитанской дочки» Пушкина – на своем веку он перечитал всех русских авторов, да и сам, подражая барину, писал повести в часы досуга, никому их не показывая.

Умерли в Спасской богадельне и нянюшка, и кормилица Тургенева. Как любили его эти старые женщины! А теперь остались от них два портрета: у няни в руках ножницы, которыми она готовится резать кусок белой ткани, у кормилицы – маленький цыпленок…

Да. «За несколько недель молодости – самой глупой, изломанной, исковерканной, но молодости, – отдал бы я не только мою репутацию, но славу действительного гения, если бы я был им. Что бы я тогда сделал, спросишь ты? – обращался Тургенев к Полонскому. – А хоть бы десять часов сряду с ружьем пробегал, не останавливаясь, за куропатками. И этого было бы достаточно – и это для меня теперь немыслимо…»

В 1879 году, после восторженного приема в Москве и Петербурге, Тургенев писал: «Недавно на мое старческое сердце со всех сторон нахлынули молодые женские души – и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня».

Так случилось, что в это же время произошла встреча с тем прекрасным женским существом, на котором сошлись и почти по-пушкински замкнулись все уснувшие молодые мечты:

И, может быть, на мой закат печальный

Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Он полюбил Савину той последней отпущенной человеку любовью, которая «и блаженство, и безнадежность».

24 апреля Тургенев писал Савиной из Москвы: «Вчера, поздно вечером, получил я Ваши два письма… – и почувствовал (и не в первый раз после моего отъезда из Петербурга) – что Вы стали в моей жизни чем-то таким, с которым я никогда не расстанусь». И он пригласил Савину завернуть в Спасское по пути на гастроли в Одессу хотя бы на два дня. Савина отказалась. Тогда он выехал на встречу с нею 16 мая в Мценск и провел несколько часов в поезде от Мценска до Орла. Эти часы и были кульминацией его последнего любовного романа. 17 мая Тургенев писал:

«Милая Мария Гавриловна.

Теперь половина первого – полтора часа тому назад я вернулся сюда – и вот пишу Вам. Ночь я провел в Орле – и хорошую, потому что постоянно был занят Вами – и нехорошую, потому что глаз сомкнуть не мог… Сегодня – день, предназначенный на Ваше пребывание в Спасском – словно по заказу: райский. Ни одного облачка на небе – ветра нет, тепло… Когда вчера вечером я вернулся из вагона, а Вы были у раскрытого окна – я стоял перед Вами молча – и произнес слово «отчаянная». Вы его применили к себе – а у меня в голове было совсем другое… Меня подмывала уж точно отчаянная мысль… схватить Вас и унести в вокзал… Но благоразумие, к сожалению, восторжествовало – а тут и звонок раздался – и «ciao!» – как говорят итальянцы. Но представьте себе, что было бы в журналах!! Отсюда вижу корреспонденцию, озаглавленную «Скандал в Орловском вокзале»: «Вчера здесь произошло необыкновенное происшествие: писатель Т. (а еще старик!), провожавший известную артистку С., ехавшую исполнять блестящий ангажемент в Одессе, внезапно, в самый момент отъезда, как бы обуян неким бесом, выхватил г-жу С-ну через окно из вагона, несмотря на отчаянное сопротивление артистки» и т. д., и т. д.».

Вслед за этим письмом последовало письмо-стихотворение, письмо-поэма: высший взлет и духовное разрешение «следов былого огня»:

«Милая Мария Гавриловна!

Однако, это ни на что не похоже. Вот уже третий день, как стоит погода божественная, я с утра до вечера гуляю по парку или сижу на террасе, стараюсь думать – да и думаю – о различных предметах – а там, где-то на дне души, все звучит одна и та же нота. Я воображаю, что я размышляю о Пушкинском празднике – и вдруг замечаю, что мои губы шепчут: «Какую ночь мы бы провели… А что было бы потом? А господь ведает!» И к этому немедленно прибавляется сознание, что этого никогда не будет и я так и отправлюсь в тот «неведомый край», не унеся воспоминания чего-то, мною никогда не испытанного. Мне почему-то иногда сдается, что мы никогда не увидимся: в Ваше заграничное путешествие я не верил и не верю, в Петербург я зимою не приеду – и Вы только напрасно уверяете себя, называя меня «своим грехом»! Увы! я им никогда не буду. А если мы и увидимся через два, три года – то я уже буду совсем старый человек. Вы, вероятно, вступите в окончательную колею Вашей жизни – и от прежнего не останется ничего.

Вам это с полугоря… вся Ваша жизнь впереди – моя позади – и этот час, проведенный в вагоне, когда я чувствовал себя чуть не двадцатилетним юношей, был последней вспышкой лампады. Мне даже трудно объяснить самому себе, какое чувство Вы мне внушили. Влюблен ли я в Вас – не знаю; прежде это у меня бывало иначе. Это непреодолимое стремление к слиянию, к обладанию – и к отданию самого себя, где даже чувственность пропадает в каком-то тонком огне… Я, вероятно, вздор говорю – но я был бы несказанно счастлив, если бы… если бы… А теперь, когда я знаю, что этому не бывать, я не то что несчастлив, я даже особенной меланхолии не чувствую, но мне глубоко жаль, что эта прелестная ночь так и потеряна навсегда, не коснувшись меня своим крылом… Жаль для меня – и осмелюсь прибавить – и для Вас, потому что уверен, что и Вы бы не забыли того счастья, которое дали бы мне.

Я бы всего этого не писал Вам, если бы не чувствовал, что это письмо прощальное. И не то чтобы наша переписка прекратилась – о, нет! я надеюсь, мы часто будем давать весть друг другу – но дверь, раскрывшаяся было наполовину, эта дверь, за которой мерещилось что-то таинственно чудесное, захлопнулась навсегда… Вот уж точно, что le veviou est tiré (засов задвинут. – Ю. Л. ). Что бы ни случилось – я уже не буду таким – да и Вы тоже.

Ну, а теперь довольно. Было… (или не было!) – да сплыло – и быльем поросло. Что не мешает мне желать Вам всего хорошего на свете и мысленно целовать Ваши милые руки. Можете не отвечать на это письмо… но на первое ответьте.

Ваш Ив. Тургенев.

P.S. Пожалуйста, не смущайтесь за будущее. Такого письма Вы уже больше не получите».

…6 июня в 12 часов дня состоялось торжественное открытие памятника Пушкину в Москве, ознаменовавшее начало великого праздника. По воспоминаниям современников, Тургенев стоял около памятника сияющий и просветленный. Его настроение невольно сообщалось всем окружающим. Он был несказанно счастлив, что честь возложения к подножию памятника венка от русских литераторов выпала вместе с И. С. Аксаковым на его долю.

Открытие памятника Пушкину А. Ф. Кони назвал «одним из незабвенных событий русской общественной жизни последней четверти прошлого столетия. Тот, кто в нем участвовал, конечно, навсегда сохранил о нем самое светлое воспоминание. После ряда удушливых в нравственном и политическом смысле лет, с начала 1880 года стало легче дышать, и общественная мысль и чувство начали принимать хотя и не вполне определенные, но, во всяком случае, более свободные формы. В затхлой атмосфере застоя, где все начало покрываться ржавчиной отсталости, вдруг пронеслись свежие струи чистого воздуха – и все постепенно стало оживать. Блестящим проявлением такого оживления был и Пушкинский праздник в Москве».

«С утра Москва приняла праздничный вид, и у памятника, закутанного пеленой, собрались многочисленные депутации с венками и хоругвями трех цветов: белого, красного и синего – для правительственных учреждений, ученых и литературных обществ и редакций. Ко времени окончания литургии в Страстном монастыре яркие лучи солнца прорезали облачное небо, и, когда из монастырских ворот показалась официальная процессия, колокольный звон слился с звуками оркестров, исполнявших коронационный марш Мендельсона. На эстраду взошел принц Ольденбургский со свитком акта о передаче памятника городу. Наступила минута торжественного молчания; городской голова махнул свитком, пелена развернулась и упала, и под восторженные крики „ура“ и пение хоров, запевших „Славься“ Глинки, предстала фигура Пушкина с задумчиво склоненной над толпою головой. Казалось, что в эту минуту великий поэт простил русскому обществу его старую вину перед собою и временное забвение. У многих на глазах заблистали слезы… Хоругви задвигались, поочередно склоняясь перед памятником, и у подножья его стала быстро расти гора венков».

В этот же день, на обеде в Московской думе, возник эпизод, вызвавший много толков. Петербургские литераторы решили бойкотировать намечавшееся выступление Каткова и демонстративно выйти из зала, как только он начнет говорить свою речь. Тургенев особенно горячо поддерживал это решение: он-то, пожалуй, более всех пострадал в последнее время от выпадов катковской прессы. Но «когда после красивой речи И. С. Аксакова встал Катков и начал своим тихим, но ясным и подкупающим голосом тонкую и умную речь, законченную словами Пушкина: „Да здравствует разум, да скроется тьма!“ – никто не только не ушел, но большинство – временно примиренное – двинулось к нему с бокалами. Чокаясь направо и налево с окружавшими, Катков протянул через стол свой бокал Тургеневу, которого перед тем он допустил жестоко „изобличать“ и язвить на страницах своей газеты… Тургенев отвечал легким наклонением головы, но своего бокала не протянул. Окончив чоканье, Катков сел и во второй раз протянул бокал Тургеневу. Но тот холодно посмотрел на него и покрыл свой бокал ладонью руки».

Впоследствии его за это упрекали. А. Н. Майков сетовал:

– Эх, Иван Сергеевич, ну зачем вы не ответили на примирительное движение Каткова? Зачем не чокнулись с ним? В такой день можно все забыть!

– Ну, нет! – живо ответил Тургенев. – Я старый воробей, меня шампанским не обманешь.

В себе самом Тургенев не нашел достаточно сил для осуществления того идеала всеобщего примирения, который всю жизнь вынашивал в своей душе. Вдруг он, человек, считавший себя слабым, способным подчиняться чужому влиянию, обнаружил решительную невозможность мягкости и податливости по отношению к некоторым своим противникам. Как-то в разговоре с друзьями Тургенев сказал: «Я искренне ненавижу Каткова, но очень может быть, завтра вы меня увидите на Невском под руку с ним, бога ради, не подумайте, что я подлец. Своих убеждений я не меняю, но я не могу избавиться от неотразимого влияния на меня этого человека. Я просто перед ним пасую, я сам не знаю отчего. Как посмотрит он на меня своими оловянными глазами, я решительно уничтожаюсь, и он может делать из меня что хочет». На Пушкинском празднике Тургенев превзошел самого себя.

«Вечером, в зале Дворянского собрания, был первый из трех устроенных в память Пушкина концертов, с пением и чтением поэтических произведений. На устроенной в зале сцене стоял среди тропических растений большой бюст Пушкина, и на нее поочередно выходили представители громких литературных имен, и каждый читал что-либо из Пушкина или о Пушкине. Островский, Полонский, Плещеев, Чаев, вперемежку с артистами и певцами, прошли перед горячо настроенной публикой. Появился и грузный, с типическим лицом и выговором костромского крестьянина, всклокоченный и с большими глазами навыкате Писемский. Вышел, наконец, и Тургенев. Приветствуемый особенно шумно, он подошел к рампе и стал декламировать на память, и нельзя сказать, что особенно искусно, „Последнюю тучу рассеянной бури“, но на третьем стихе запнулся, очевидно его позабыв, и, беспомощно разведя руками, остановился. Тогда из публики, с разных концов, ему стали подсказывать все громче и громче. Он улыбнулся и сказал конец стихотворения вместе со всею залой. Этот милый эпизод еще более подогрел общее чувство к нему, и когда, в конце вечера, под звуки музыки все участники вышли на сцену с ним во главе и он возложил на голову бюста лавровый венок, а Писемский затем, сняв этот венок, сделал вид, что кладет его на голову Тургенева, – весь зал огласился нескончаемыми рукоплесканиями и громкими криками „браво“.

7 июня на заседании Общества любителей российской словесности Тургенев выступил с речью о Пушкине. Он говорил об особой «художественной восприимчивости» Пушкина, о «мощной силе самобытного присвоения чужих форм». Эту способность «сами иностранцы признают за нами, правда, под несколько пренебрежительным именем способности к „ассимиляции“. И здесь Тургенев шел за Белинским, впервые отметившим эту черту пушкинского дарования, эту способность его „быть как у себя дома во многих и самых противоположных сферах жизни“. Тургенев говорил, что самая сущность поэзии Пушкина „совпадает со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силе и ясности его языка, эта прямодушная правда, отсутствие лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущений – все эти хорошие черты хороших русских людей поражают в творениях Пушкина не одних нас, его соотечественников, которым он стал доступен. Суждения иноземцев бывают драгоценны: их не подкупает патриотическое увлечение. „Ваша поэзия, – сказал нам однажды Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина, которого он, не обинуясь, называл величайшим поэтом своей эпохи, чуть ли не в присутствии самого Виктора Гюго, – ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому им предстоит возможность не оскорблять праводоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу“. «У Пушкина, – прибавлял он, – поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы“.

Тургенев отметил, что «Пушкин не избег общей участи художников-поэтов, начинателей. Он испытал охлаждение к себе современников; последующие поколения еще более удалились от него». Причины охлаждения «лежали в самой судьбе, в историческом развитии русского общества, в условиях, при которых зарождалась новая жизнь, вступившая из литературной эпохи в эпоху политическую… Не до поэзии, не до искусства стало тогда… Миросозерцание Пушкина показалось узким, его горячее сочувствие нашей, иногда официальной славе – устарелым, его классическое чувство меры и гармонии – холодным анахронизмом». «Не станем, однако, слишком винить эти поколения… это забвение было неизбежно. Но мы не можем также не радоваться этому возврату к поэзии».

В своей речи Тургенев признал народный и национальный характер поэзии Пушкина. Он говорил, что «самая сущность, все свойства его поэзии» народны: Пушкин «дал окончательную обработку нашему языку», «отозвался типическими образами, бессмертными звуками на все веяния русской жизни». И «русский народ имеет право называться великим народом потому, что среди этого народа родился, в ряду других великих, и такой человек!»

Но признать всемирное значение творчества Пушкина Тургенев не решился, несмотря на то, что трижды подходил к этой теме. «Вопрос: может ли Пушкин назваться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гёте и других, мы оставим пока открытым, – говорил Тургенев, – быть может, явится новый, еще неведомый избранник, который превзойдет своего учителя и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину, хотя и не дерзаем его отнять у него».

Не такого выступления ждала от Тургенева молодежь. Встретили писателя дружно и шумно, однако речь его расхолодила публику, особенно в той ее части, где Тургенев проявлял колебания в определении национального и всемирного значения Пушкина-поэта.

Подлинным триумфом оказалась на Пушкинских праздниках речь Достоевского, произнесенная с удивительным талантом и редкой силой убеждения на другой день торжеств, 8 июня.

Достоевский говорил о том, что Пушкин – пророческое явление русского духа. И хотя поэты Европы имели на него свое влияние, он никогда не был простым их подражателем. Так, уже в Алеко, герое поэмы «Цыганы», сказалась не байроническая, но совершенно русская мысль о национальном типе человека-скитальца, оторванного от народа. Эти русские скитальцы до сих пор продолжают свои странствия и долго еще не исчезнут. Ими движет поиск счастья, и счастья не только для себя, но и всемирного. Люди этого типа возникли после петровской реформы в оторванном от народа интеллигентном обществе. К ним относил Достоевский и героев Тургенева, «лишних людей», а также революционеров-социалистов.

В «Цыганах» Пушкин дал, по Достоевскому, и русское решение вопроса по народной вере и правде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве». Скитальцу Онегину Пушкин противопоставил Татьяну – тип, твердо стоящий на родной почве. Этот тип почти уже и не повторялся в нашей литературе, кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде) Тургенева.

Гений Пушкина, русский гений, наделен уникальной способностью – «всемирной отзывчивостью». Эту главнейшую способность русской нации он разделяет с народом нашим. Ни один из европейских поэтов не воплощал в себе с такой силой гений соседних с ним народов, не обладал свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. Тут-то и выразилась, по Достоевскому, наиболее национальная русская сила с ее стремлением ко всемирности и всечеловечности.

Реформа Петра показала, что народ наш обладает уникальной, единственной во всем мире возможностью принимать в душу свою гении чужих наций, умея инстинктом извинять и примирять различие между ними. «О, все это славянофильство и западничество наше есть только одно великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретаемая, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если вы захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой?.. И впоследствии… стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!… Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловеческому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. …Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям… Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».

«Последние эти слова своей речи Достоевский произнес каким-то вдохновенным шепотом, опустив голову, и стал как-то торопливо сходить с кафедры при гробовом молчании, – вспоминали современники. – Зал точно замер, как бы ожидая чего-то еще. Вдруг из задних рядов раздался крик: „Вы разгадали!“, подхваченный несколькими женскими голосами на хорах. Весь зал встрепенулся. Послышались крики: „Разгадали! Разгадали!“ – гром рукоплесканий, какой-то гул, топот… Кричали и хлопали буквально все – и в зале, и на эстраде. Аксаков бросился обнимать Достоевского. Тургенев, спотыкаясь как медведь, шел прямо к Достоевскому с раскрытыми объятиями. Какой-то истерический молодой человек, расталкивая всех, бросился к эстраде с болезненным криком: „Достоевский, Достоевский!“ – и вдруг упал навзничь в обмороке…»

Достоевского увели в ротонду под руки Тургенев и Аксаков; он ослабел… Казалось, пришла долгожданная минута всенародного торжества, братского единения всех партий, всех общественных течений русского общества. П. В. Анненков подбежал к Достоевскому со словами: «Вы гений, вы более чем гений!» Иван Аксаков вышел на эстраду и объявил, что своей речи читать не будет, ибо все сказано и все разрешено великим словом Достоевского. «Это не просто речь, а историческое событие! – сказал Аксаков. – Туча облегала горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, все рассеяло, все осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений». А возбужденная аудитория стоголосым эхом откликнулась: «Да! Да!»

Однако иллюзорность надежд на примирение противоположных общественных направлений обнаружилась уже на второй день, как только сгладилось первое впечатление от вдохновенной речи Достоевского и она стала предметом критического анализа. Газета «Молва» от 13 июня писала: «Все это очень заносчиво и потому фальшиво. Что за выделение России в какую-то мировую особь». 18 июня газета «Русский курьер» в передовой статье отмечала: «Русская интеллигенция прежде всего должна была завоевать себе в государстве ту независимость и влияние, какими она пользуется на Западе. Если гордый интеллигентный человек должен смириться перед народною правдою, то и смиренный народ должен подняться до понимания хотя бы Пушкина». Либеральный профессор А. Д. Градовский отвечал Достоевскому в «Голосе» от 25 июня 1880 года: «Правильнее было бы сказать и современным „скитальцам“ и „народу“: смиритесь перед требованиями той общечеловеческой гражданственности, к которой мы, слава Богу, приблизились благодаря реформам Петра. Впитайте в себя все, что произвели лучшего народы – учители ваши. Тогда, переработав в себе всю эту умственную и нравственную пищу, вы сумеете проявить и всю силу вашего национального гения».

Несогласия с Достоевским возникли даже в кругу славянофилов. В противоположность И. С. Аксакову, А. И. Кошелев в десятом номере «Русской мысли» за 1880 год писал: «Вполне согласны, что Пушкин народный поэт и, прибавим – первой степени, но что отзывчивость составляет главнейшую особенность нашей народности – это, кажется нам, неверно; и мы глубоко убеждены, что не это свойство утвердило за Пушкиным достоинство народного поэта… Не могу также согласиться со следующим мнением господина Достоевского: „Что такое сила духа русской народности, как не стремление ее, в конечных целях своих, ко всемирности и всечело-вечности?“ Думаем, что это стремление также вовсе не составляет отличительной черты характера русского народа. Все народы, все люди более или менее, с сознанием или без сознания, стремятся осуществить идею человека – это задача каждого из нас. До сих пор с сознанием мы менее других ее исполняем или даже стремимся к ее исполнению».

Г. И. Успенский так объяснял причину необыкновенного успеха речи Достоевского в кругах революционно настроенной народнической молодежи: «Как же было не приветствовать господина Достоевского, который в первый раз, в течение трех десятков лет с глубочайшею (как кажется) искренностью решился сказать всем исстрадавшимся в эти трудные годы – „Ваше неуменье успокоиться в личном счастье, ваше горе и тоска о несчастье других и, следовательно, ваша работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия – есть предопределенная всей нашей природой задача, лежащая в сокровенных основах нашей национальности“. „Конечно, молодежь, делавшая овации Достоевскому, – писал П. Л. Лавров, – брала из его речи не то, что он действительно говорил, а то, что соответствовало ее стремлениям. Не христианское прощение зла, наносимого братьям, читала она в туманных словах нервного оратора, <…> а солидарность в борьбе за право на лучшую будущность для всех обездоленных братьев против их эксплуататоров всех наций. Она готова была смириться перед народом, <…> жертвуя ему своими интересами, своим благополучием, своею жизнью, но перед народом, в пробуждающемся сознании которого она читала ненависть к его вековым притеснителям, перед народом, который, в стремлении к правде умственной и нравственной, „принял бы в свою суть“ уже не Христа, смиренно переносящего заушения, а Христа, воскресшего из могилы невежества и бессознательности, Христа, являющегося справедливым и грозным судьею“.

Тургенев тоже не случайно поддался общему эмоциональному порыву. Было в речи Достоевского что-то родственное его собственным взглядам на Пушкина и на русскую жизнь. Во-первых, обе речи – и Тургенева, и Достоевского – восходили к общему источнику, к оценке пушкинского гения Белинским и Гоголем. Ведь именно Белинский впервые назвал Пушкина Протеем, гением, способным легко и свободно перевоплощаться в культуры других наций. На эту особенность Пушкина обращал внимание и Гоголь: «И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком – грек, на Кавказе – вольный горец, в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу – он русский с головы до ног». Белинский же приближался к мысли о пророческой сути пушкинской переимчивости. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» он писал: «Не любя гаданий и мечтаний и пуще всего боясь произвольных, личных выводов, мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль, как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.