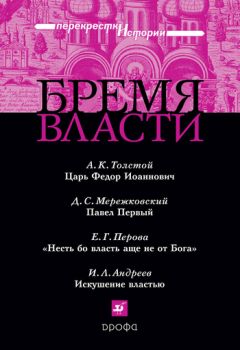

Текст книги "Бремя власти: Перекрестки истории"

Автор книги: Алексей Константинович Толстой

Жанр: Историческая литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)

VII

В представлении средневекового человека понятие «гроза» было неразрывно связано с понятиями «правда» и «справедливость». «Царь кроток и смирен на царстве своем, и царство его оскудеет, и слава его низится. Царь на царстве грозен и мудр, царство его ширеет, и имя его славно по всем землям», – писал еще в XVI столетии Иван Пересветов [Цит. по: 8; 215]. Подобные сентенции сильно задевали Тишайшего. Червь сомнения постоянно точил благодушного и отходчивого по натуре монарха. Соответствует ли он заоблачной высоте царского сана? Противоречие между глубоким пониманием царского предназначения, с одной стороны, и сомнением в собственных силах, в своем естестве, с другой, – один из важнейших мотивов поведения второго Романова. И если благочестие Тишайшего было предметом постоянного восхваления, то в «грозности» ощущался пугающий «дефицит». Понятно, как уязвляли Тишайшего речи, произносимые ярым противником церковных реформ, протопопом Иоанном Нероновым, повсюду твердившем, что за патриархом царя не слышно стало. Грубоватый прием срабатывал точно: царь мрачнел и все более отдалялся от своего «собинного друга» патриарха Никона.

Но еще раньше второму Романову пришлось «проглотить» более болезненный упрек, брошенный не многомудрым протопопом, а провинциальными и столичными служилыми и посадскими людишками. В ходе так называемого Соляного бунта в июне 1648 года царь получил пространную коллективную челобитную. Дворяне и посадские люди упрекали царя в том, что тот «терпит» и «милует» народных обидчиков, упорно не желая «своего царского суда и гневу пролити» на них [39; 147]. Почтительное по форме обращение было дерзким по содержанию: если царь не может быть справедливым и грозным, то пускай он поручит судить им, челобитчикам.

Настойчивый призыв участников городских восстаний, «чтобы Московского государьства всяких чинов людям, от болшаго и до меншаго чину, суд и росправа была во всяких делех всем ровна», встряхнул Тишайшего. Следовало спасать потускневший образ справедливого монарха: «пролить гнев» на изменников, переделать и кодифицировать законы. Царь пошел навстречу посадским «мирам» и дворянским корпорациям. В кратчайшие сроки было создано и принято Соборное уложение. Конечно, в этой отлитой в юридическую форму «правде» ощутима преимущественно «правда» так называемых «средних классов» (провинциального дворянства и посадского люда). Но самодержавие проявило благоразумие и было солидарно с толкованием «правды» этими слоями населения, тем более что те не страдали от политических амбиций и не претендовали на власть.

Алексей Михайлович вынес из произошедшего и личный урок. Почитая «грозу» характеристикой истинно царской, он попытался проявить свой характер. Примером для него стал Иван IV, «грозность» которого ни у кого не вызывала сомнений. Обращаясь к образу этого государя, Алексей Михайлович как бы черпал те качества, в которых испытывал недостаток и которые мечтал приобрести. Ему хотелось, как он признавался в одном из писем Никону, чтобы к нему, «земному царю», ехали «со страхом и трепетом» [1; 86–87].

Интерес второго Романова к личности и к правлению Ивана Васильевича не ускользнул от иностранных наблюдателей. Они углядели в этом склонность Тишайшего к тирании и к завоеваниям. Между тем отношение Алексея Михайловича к Грозному было сложнее. Он, в частности, осудил низвержение царем митрополита Филиппа II.

В известном покаянном послании Филиппу II Алексей Михайлович приносил публичную повинную перед гробом «страдальца» за «согрешения прадеда нашего», царя Ивана Васильевича: «Преклоняю пред тобою сан мой царский за согрешения против тебя (т. е. митрополита Филиппа – И. А.), да отпустишь ему согрешение его своим к нам пришествием, и да упразднится поношение, которое лежит на нем, за изгнание тебя. Молю тебя о сем, о священная глава, и преклоняю честь моего царства пред твоими честными мощами, повергаю на умаления тебя всю мою власть».

Обращение царя, как и вся идея с переносом мощей митрополита с Соловков в Успенский собор Кремля, было подсказано Алексею Михайловичу Никоном. Для последнего торжествующего православия подчеркивалось духовное превосходство «священства» над «царством». Однако нельзя не заметить известной разницы в позициях Никона и Алексея Михайловича. Тишайший считал, что ниспровергнув митрополита Филиппа II, царь Иван согрешил. И сделал то он «неразсудно завистию и неудержанием ярости» [58, 472; 46, 498–500]. Никон же трактовал проступок первого царя много категоричнее: царь Иван «возненавиде» митрополита за правду и, опалясь, поступил «неправедно» [56; 471, 475]. Для человека XVII столетия разница между «нерасудно» и «неправедно» была огромна. «Нерасудно» – значит приземленно и повседневно. «Неправедно» – из арсенала высшего, сакрального. Никон своим определением в очередной раз возносил священство над земными правителями.

Алексей Михайлович вкладывал иной смысл. Во-первых, он молил простить грехи «прадеда своего», подчеркивая крайне важную для Романовых мысль о естественной связи, династической преемственности. Во-вторых, Тишайший писал о «невольных грехах», совершенных Иваном под влиянием «злых советчиков». Об этом он сообщал боярину Н. И. Одоевскому, описывая церемонию встречи и погребения в Успенском соборе мощей святителя Филиппа. В сравнении с Соловецким покаянным посланием в грамотке боярину «мизансцена» сильно изменена. Главное – не прегрешения Ивана IV, а торжество справедливости, возвращения им, царем, «изгонимого». «Где гонимый и где ложный совет?.. Где обавники (клеветники – И. А.)? Где соблазнители, где мздоослепленныя очи, где ходящии власти восприяти гонимаго ради?» – риторически вопрошал Тишайший. И сам же отвечал: «Не все ли зле погибоша?.. Не все ли здесь месть восприяли от прадеда моего, царя и великого князя Ивана Васильевича?» Если вдуматься, здесь происходит настоящая фальсификация: Иван IV превращается в грозного мстителя, воздающего за неправду. Подобная партия, пускай и «исполненная» в частном письме, уже совершенно не вписывалась в звучание никоновской партитуры.

Потому не стоит удивляться, что позднее, разойдясь с патриархом, Алексей Михайлович переосмыслит упреки Никона в адрес Ивана Грозного, рассмотрев их как стремление унизить царский сан. В 1666 году, когда во время суда над Никоном был зачитан отрывок из его письма к Константинопольскому патриарху о том, что Грозный «неправедно» мучил митрополита Филиппа, царь буквально взвился: «Для чего он, Никон, такое безчестие и укоризну блаженные памяти великому государю и великому князю Ивану Васильевичу всеа Руси написал?» [23; 126].

Защищая Ивана IV, второй Романов до своего идеала так и не дотянулся. «Грозы» Алексея Михайловича кажутся наивными и даже смешными в сравнении с тем, что происходило в Московском государстве во второй половине XVI века. Царь не преступал традиционных норм феодального права. В отличии от опричных времен, топор палача не сносил боярские головы и никого не уничтожал «всеродно».

Объяснение подобной «мягкости» в характере Алексея Михайловича. С тем важным прибавлением, что сама эта умеренность, ощущение границы позволяемого в общении с подданными порождено осмыслением уроков прошлого. При этом для нас не столь важны в данном случае личные мотивы государя. Подчеркнем иное: прошедшие через горнило опричнины и Смуты власть и общество осознали всю взаимоуничтожающую сущность террора и беззакония, равно пагубных для всех. Этот вывод – та же составляющая парадигмы, побуждающая монарха быть «грозным» и одновременно «милостивым», причем «милость» эта очерчена не юридическими, а религиозно-нравственными соображениями, «кротостью» царя.

VIII

Новое время с его ценностями и взглядами на общественное устройство не могло уже использовать в полном объеме средневековую доктрину власти. Необходимо было не просто приспособиться к бытовавшим представлениям о власти и самодержце, но и изменять их, сообразуясь с духом эпохи. В начале 1760-х годов суть этих поновлений необычайно точно выразил поэт М.М.Херасков. В день тезоименин только что вступившей на престол Екатерины II он почтил ее «Епистолой» – торжественным стихотворным посланием:

Велик и славен Царь, иль Богу равен боле,

Когда проводит век разумно на престоле.

Петр Великий

Средневековая идея святости самодержца, уравненного с Богом, дополнена здесь светским образом монарха, который правит, сообразуясь с разумом. Культ разума начал утверждаться со времен Петра I. Руководствуясь разумом, он то прибегал к традиционно патриархальным ценностям, то обращался к новым светским ценностям, заимствованным из Европы и перелицованным на самодержавный лад. Критерий отбора здесь был один: выгодно – не выгодно. Подобная эквилибристика, нередко воспринимаемая как свидетельство непрочности режима, оказалась в действительности эффективным инструментом создания могущественной континентальной империи. Но она же, позднее, исчерпав свои ресурсы, крайне болезненно ударила по образу власти и правителя. С развитием культуры, просвещения, образования, с наступлением индустриальной эпохи все сложнее стало соединять традиционные ценности с теми, что рождались в ходе модернизации страны. А во многих случаях это было просто невозможно в силу их полной несовместимости.

Это стало особенно очевидно в конце XIX – начале ХХ веков, когда Александр III, а затем и Николай II, попытались «реанимировать» идею святости самодержавной власти и помазанника Божьего. Попытка, к тому же и неудачно исполненная, обернулась провалом. Выяснилось, что общество, приобретавшее все более выраженный буржуазный характер, нуждалось в современных (чаще либеральных) идеях, ане в возрождении призраков прошлого. Новая мифологема носила подчеркнуто религиозный характер со столь ярким налетом Московской старины, что ее скептически приняла даже элита, не желавшая уподобляться ряженым [62; 18–30]. Время требовало уже не корреляции образа и поведения монарха, а решительного обновления всего общественно-политического строя, включая представления об идеальной власти.

Царизм не справился с этой задачей. Да и едва ли мог: самодержавие, как историческая форма наследственного института власти, страдала неизлечимым недугом. И здесь нельзя не обратить внимание на то, сколь быстро, по историческим меркам, страна прошла путь от обожания богоданного монарха к его полному отрицанию. В контексте национальных крайностей присказка про любовь и ненависть, разделенных расстоянием в один шаг, нашла свое полное подтверждение. Образ самодержца, столь привлекательный в начале пути, символ независимости и Божественного благорасположения, превратился в символ бессилия, позора и национального унижения.

Но вернемся в XVIII столетие, когда не утративший способность изменяться абсолютизм принялся за обновление образа власти. Решение этой задачи сопровождалось ревизией прежних стереотипов и формированием новых. Дело было нелегкое. Нужна была определенная широта и смелость, вкупе с опытом и знаниями, в чем многие российские правители «осемнадцатого столетия», мягко говоря, испытывали большой дефицит.

Но если бы проблема сводилась только к личным качествам монарха! Свои условия диктовала политическая система, жестко ограничивавшая кругозор и высоту устремлений государственных мужей. Даже Петр Великий оставался в этом смысле вполне заурядным самодержцем, заквашенным на крепостнических дрожжах. Восторгаясь милой сердцу Голландией с ее свободным трудом, он и не помышлял хоть как-то ослабить крепостничество. Напротив, последнее стало для него орудием создания великодержавия. Столь же категоричен был Преобразователь в отношении прав и свобод подданных. Посещение английского парламента вылилось у Петра в сакраментальную фразу относительно того, как весело наблюдать за подданными, говорящими королю правду [38; 347]. И это было произнесено человеком, нещадно каравшим за ложь. Разница, однако, в том, что там говорили правду по гражданскому праву и долгу, а у царя – по его настоянию («вот чему надо учиться у англичан!»), исходя из того, что «правде мира сего» грешно лгать.

Но ведь могло сложиться иначе, и складывалось! Самодержец на то и самодержец, что может потребовать произносить то, что ему услаждает слух. Позднее таким образом Екатерина Великая, вообщем-то не любительница «питаться» ложью, прогнала из кабинет-секретарей Державина. Честнейший Гаврило Романович перепутал Фелицу, созданную поэтическим воображением, с живой императрицей, которой надоело выслушивать неуместную правду. Поэт Державин лучше знал поэтическую меру, чем Державин-чиновник – сановную. Он утомил императрицу, поставив ей в укор, что она «не всегда держалась священной справедливости». Ну кому такая правда о правде понравится? Державин, как тогда говорилось, «остудился в мыслях» императрицы, и был отставлен от должности. Теперь поэту впору было вносить в свою знаменитую поэму авторскую правку, меняя «завсегда» на более точное «иногда»:

Еще же говорят неложно,

Что будет завсегда возможно

Тебе и правду говорить.

Заметим, что наука не пошла Державину впрок. Он остался тем, кем был – правдолюбцем. За что в 1803 году вторично пострадал, уже от Александра I, окончательно отправившего Державина в отставку, сопроводив ее примечательной фразой: «Слишком ревностно служит».

Развитие западноевропейской политической мысли еще в XVII веке многое изменило в трактовке государства. Исследователи даже утверждают, что с государства наконец-то был сорван покров сакральности. Пожалуй, такое могло быть произнесено в запале. Уместнее сказать, что священные одеяния государства сильно полиняли и обветшали. Государство в трактовке западноевропейских мыслителей утратило статус божественного творения, превратившись в рукотворный институт, – результат договора народа с монархом. В итоге человек обрел право перестраивать и перелицовывать его. Но не произвольно, а в соответствии с новой целью – достижением «общего блага». Этот подход превращал монарха в устроителя новой социальной гармонии, в демиурга [18; 444–445]. Таким и стал Петр I, создатель «регулярного государства». В 1704 году, еще не потеряв надежду увидеть царевича Алексея среди своих последователей, он наставлял сына: «Ты должен любить все, что служит благу и чести отечества, должен любить верных советников и слуг, будут ли они чужие или свои, не щадить трудов для общего блага» [59; 106].

Новые идеи требовали новых способов выражения и презентации власти и самодержца.

Петр перестал появляться перед подданными в Большом наряде, столь зримо напоминавшем им о священном характере царской власти и ее неразрывной связи со вторым Римом – Византией. В прошлое уходит и участие в праздничных службах и шествиях, богомольные походы. Все это – отражение изменений масштабов взаимоотношений светского и сакрального во власти. Из этого, разумеется, не следует, что Петр решил «обойтись» без Бога. Для подданных он все тот же помазанник Божий, который всегда велик и всегда прав по той простой причине, что он – помазанник. В «Артикуле воинском» Петр I так определил свои «взаимоотношения» со Спасителем: «Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не должен. Но силу и власть имеет свои государства и земли – яко христианский государь, по своей воле и богонамерению управлять» [53; 41].

В этой формуле по-прежнему осталось неясным, как отличить богонамерение от воли государя. Оставалось одно: последнее всегда признавать за проявление первого. Окончательно надломленное к ходе петровских реформ священство уже не осмелилось подвергать этот тезис сомнению, признав монарха «крайним судиею» во всех, включая и церковные, делах.

Сбросив прежнее долгополое царское платье, Петр примерит к себе не просто европейский костюм, а костюм героя, триумфатора. Второй Рим был потеснен Римом Первым, императорским. Старая мифологема о Москве – Третьем Риме оказалась отчасти пригодной и для Нового времени, стоило лишь актуализировать иные, до того дремавшие в ней смыслы [35; 60–74]. Отныне источником власти была объявлена не только божественная воля, но и сила, право завоевателя. Петр, сокрушивший врагов, по одному этому – самодержец. Комплекс подобных идей наиболее полно отразился в триумфальных шествиях победителей по улицам Москвы или Санкт-Петербурга, в которых, случалось, сгорало больше пороха в огнях фейерверков, чем в самом победоносном сражении.

Перед подданными представал царь-герой, Второй Константин, но не в привычном образе смиренного христианского государя, а императором-победителем [63; 70–78]. В ход шли не только библейские образы и сюжеты, аналогии с которыми легко прочитывались современниками. Широко использовалась античная мифология. Будучи незнакомой зрителям и участникам, она требовала пояснений по типу табличек, развешанных в ботаническом саду перед незнакомыми растениями. Подданные, привыкая воспринимать Петра в образе Марса, Нептуна, Юпитера, Геркулеса и т. д., одновременно овладевали новыми текстами, адаптированными барочной культурой и сведенными к «прописям»: языческий бог такой-то, с лицом, похожим на государя, повелевает морем; ветхозаветный Самсон, разрывающий пасть льва, – аллегория на государя, сокрушающего Швецию и т. д. При этом образ самодержца утрачивал прежнею цельность и приобретал несвойственную ему пестроту. Задача соответствовать идеалу усложнялась, требуя от монарха знать и уметь демонстрировать в разных ситуациях разные поведенческие сюжеты и коды.

С принятием Петром титула императора Московское царство превратилось в Российскую империю. Новая титулатура призвана была утвердить в сознании подданных и новые представления о самодержце. Титул императора должен был осознаваться как вступление монарха (соответственно, и страны) в круг европейских правителей, обладавших высшим статусом. К тому же подтверждалась связь не только с настоящим, но и с прошлым – византийскими и даже языческими императорами. Античность «реабилитировалась», открыв возможность для восприятия классицизма и барокко.

Новая титулатура отражала и стремление власти к милитаризации всех сторон жизни. Наступала эпоха эполет и прямолинейных военных решений. Не случайно зримый образ монарха – это образ человека, затянутого в военный мундир. Даже императрицы утрачивали свой «природный» пол и облачались в военные доспехи, едва только речь заходила о прославлении империи или об… очередном дворцовом перевороте.

Портрет Екатерины II верхом

Титул «Отец Отечества» вобрал в себя не только привычные патриархально-патерналистские смыслы. Царь превращался в духовного наставника подданных и в главу церкви, в того самого «булатного патриарха», который заставил, согласно легенде, замолкнуть голоса недовольных архиереев [42; 71]. Все это не просто возвышало самодержца, но и расширяло поле его власти: огосударствление достигало предельных форм, регламентируя, подчиняя и контролируя теперь уже частную и духовную жизнь. Свежие краски на портрете самодержца, щедро нанесенные царственным художником, призваны были внушить подданным мысль о могуществе и несокрушимости его власти. Власть же институционализировалась и подавалась преимущественно в государственных формах: «Святость Петербурга – в его государственности» [35; 66].

Петр не жалел сил для того, чтобы новый образ укоренился в сознании подданных. Ему это было необходимо, поскольку речь шла о будущности его преобразовательных замыслов. Однако почва, в которую он бросал семена нового, лишь на первый взгляд казалась податлива. Нива получалась жидкая, семена часто не прорастали. Процессы секуляризации, подстегнутые реформами, привели к появлению светского типа культуры, которая была усвоена преимущественно верхами общества. Низы продолжали существовать в рамках традиционной православной культуры. Нововведения, изменившие уклад жизни верхов, их мало затронули. Коренные нравственные основы народного бытия продолжали существовать, воспроизводя старую систему ценностей. Произошел культурный раскол, еще более губительный, чем раскол церковный.

В стране, за вычетом разнообразных пограничных слоев (городская культура, культура провинциального дворянства и т. д.), со времен Петра столкнулись два отличных друг от друга типа культуры. В первом, светском, дворянском, вера «разошлась» с культурой, которая наконец обрела самодостаточность. Во втором, традиционном, вера и культура продолжили свое неразрывное сосуществование. То была культура – вера, с трудом подвергавшаяся изменениям [30; 165–180].

Все это не могло не отразиться на восприятии обновленного образа самодержца. Дворянство этот образ приняло. Ведь элитарный класс и власть говорили на одном языке и исповедовали близкие ценности. Секулярный путь развития, европеизация, вхождение в семью «политичных народов» были признаны сторонами в качестве блага. Благом признаны были и новые идеи. Например, завоевание теперь рассматривалось, как еще один источник легитимности власти, и это было хорошо усвоено верхами, хотя богоданность по-прежнему сохраняла в глазах дворянства приоритет. Да и сама идея завоевания была осмыслена скорее как торжество империи, достижимое лишь при участия дворянства.

Представление о таком неотъемлемом качестве монарха, как приверженность к справедливости и «правде», в XVIII веке трансформировалось в обязанность монарха выступать в роли законотворца. Но сами законы теперь перекладывались на язык юриспруденции и назывались уже «естественными», «фундаментальными» законами, о которых писали в своих трактатах просветители. Это также было принято дворянством. Однако вкупе с властью они сумели так истолковать «естественные законы», что от прежнего радикализма остались разве только нравоучительные декларации о добросердечии и равенстве в будущем. Законодательство стало в еще большей мере, чем прежде, продворянским.

Не менее сложно и драматично воспринимался обновленный образ власти в низах. Монархическое сознание было неотъемлемой частью традиционной культуры. Но теперь, вглядываясь в предлагаемый образ самодержца, низы и узнавали, и не узнавали его. Многое казалось чужеродным, вызывающим отторжение и непонимание. Так, присвоение самодержцем функций главы церкви противоречило прежнему восприятию царя как образца святости, гаранта «симфонического» взаимоотношения светских и церковных властей. Впрочем, расхождение в ценностях и принципах – лишь одна сторона проблемы. Пропасть оказалась шире и глубже – в подходах, в мировосприятии и мирочувствовании. Светская культура, легко оперируя символами и аналогиями, демонстрировала их условный, игровой смысл. Традиционалисты же истолковывали смысл буквально, отождествляя знак и сущность. В итоге то, что для новой культуры было увлекательной игрой, создавало метафорические ассоциации для возвеличивания правящего монарха, для старой было кощунством.

В новой культурной среде самодержец оказывался в известном смысле между Сциллой и Харибдой. Отныне власть, презентуя себя, должна была считаться с двойственной, расколотой ситуацией. Представая перед придворными, самодержцы демонстрировали не просто свое богатство и могущество, но и эталоны светского, эстетствующего поведения. То был истинно императорский театр.

Народу предназначено было представление попроще, по типу коронационных торжеств. Актуализируя традиционные ценности, связанные с самодержцем, власть уже не могла отделаться от некого снисходительного, высокомерно-оскорбительного взгляда на массы.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.