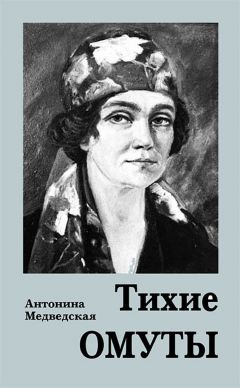

Текст книги "Тихие омуты"

Автор книги: Антонина Медведская

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Скрипел свежий снег, схваченный небольшим морозцем. Над притихшей землей в далекой выси мигали загадочными огнями звезды. Мы дрожали под тулупом, а рядом с санями отцовские боты подминали с хрустом чистый снег.

– От грех, живешь на свете и жизни не рад. – Это относилось к Михеихе и к себе, придавленному нуждой и мучимому совестью, без вины виноватому…

Засуетились воробьи на крышах, на все лады зачирикали. Солнце, отдохнувшее за морями, за долами, вновь вернулось на круги своя. Ледяные сосульки капелью забавляются. Кончилась, лютая, наморозила, намаяла людей, – как и живы остались. Живы, да не все. Схоронили Михеиху, а вскоре и бабку Анухриху, лекаря народного.

– Скольких детенышей в свои руки приняла, пупки перевязала, первой перекрестила: «Живи с Богом. Спаси тя, Христос!» – Вот такими словами благословляла на жизнь каждого новоявленного, – так говорила, стоя над гробом у края могилы, многодетная мать, жена Алхимика. Она плакала и ветхим зипунчиком прикрывала выпуклый живот от холодного ветра.

Павла, Звонцов, Касьян, Алхимик опустили гроб в яму, закидали комьями мерзлой земли. Обухом топора Алхимик утрамбовал землю вокруг деревянного креста, а сбоку мужики вкопали квадрат земли с деревцем сирени. Это папа мой подарил Анухрихе такой букет, сказал: «Приживайся, расцветай по веснам». Алхимик заткнул топор за пояс:

– Отдыхай, добрая душа. Низкий поклон праху твоему от всего нашего обчества.

15

Жить становилось все хуже и драматичнее. Да уж как не драма отдать свою шестилетнюю дочку в наймы к Тялоху – пасти все лето стаю его любимых гусей. Все лето!

– Ты справишься, доча. Гуси – это же не буйволы, не крокодилы. Тялох обещал хорошо расплатиться. Тебе ж надо платьишко новое, обутку, пальтецо… – Папа говорит, а в глаза мне не смотрит. – Опять же надо купить книги, тетрадки…

Итак, судьба моя на все лето решена. Тялох будет нос задирать, как же: дочка садовника пасет тялоховских гусей. А дети дразнить могут:

Тонечка, душка,

Гусиная пастушка…

Я плакала тихо и безутешно. Одна. А воробьишки чирикали. То ли утешали, то ли советовали: «Не робей!»

И вот роковой день наступил!

Мама будит:

– Вставай, дочка, вставай! Гуси закуток разворотят, на волю просятся. Да проснись же ты, солнце уже во-о-он где…

А солнце еще и не показывалось, едва светает. Очень хочется спать, глаза никак не открываются, будто слиплись. Мне кажется, что я только-только уснула, и вот уже надо вставать, надо гнать гусей к сажалкам – так у нас называли небольшие озерца на заболоченном лугу – надо их целый длинный-предлинный день пасти, караулить.

Гуси не наши – соседа Тялоха. Тялохи наняли меня в пастушки на все лето и осень – до заморозков. А за мою пастушью работу сосед пообещал мешок жита и четыре аршина бумазеи на платье.

– Это если сбережет всех до единого. До единого! – повторил Семен Тялох и, уходя, погрозил пальцем, похожим на обломанный кривой сучок.

Тялох ушел, а меня охватила тревога: «Что же меня ждет? Шутка ли – стая гусей! А если я их не уберегу, тогда как?..» Долго не могла я уснуть в эту ночь…

И вот чуть свет мама будит меня и ждет, когда я встану. Глаза у нее грустные, и говорит она тихо:

– Ты уже большая, дочка. Тебе шесть с половиной годков стукнуло. Вон и Глафирин Бронька называет тебя невестой…

– Бронька – дурак! – огрызаюсь я и, полусонная, натягиваю на себя какую-то одежонку, которой и названия точного нет. Наскоро ополоснув лицо холодной водицей, стою у стола и жую кусок хлеба, запивая молоком, и думаю, думаю – что же ждет меня?

В мой первый рабочий день мама сопровождала меня до самых сажалок.

– Ты этих гоготунов не бойся, – говорила она. – Старые гусыни с гусаками, пока не привыкнут к тебе, будут вытягивать шеи и шипеть, будто вот-вот заклюют. Только ж это они так, стращают…

Ничего себе – стращают… Налетел же в прошлом году тялоховский гусак на моего двухлетнего братика Леню. Мама ушла за водой к колодцу, а малыш потопал за ней. Гусак завалил Леню на землю, топтал, бил крыльями и долбил в голову клювом. Леня зашелся от крика. Когда мы подбежали, мама схватила гусака за голову, несколько раз с силой крутнула его, описывая круги в воздухе, и зашвырнула затихшего разбойника в густые заросли крапивы. Подняв Леню на руки, она пошла к ведрам с водой, умыла заплаканное личико малыша и дала ему напиться:

– Ну что же ты, сыночек мой малый, этакий ты незадачливый. Ты бы этого гоготуна сцапал за шею и даванул. Ведь мужичок ты у меня, вишь, какие у тебя ручонки крепкие, а ты гусака забоялся. И никому, никому не рассказывай, что тебя гусак чуток не заклевал. Ребятишки смеяться начнут, дразнить. Ты забудь про гусака, плюнь на все это дело и забудь!

Леня, все еще всхлипывая, спросил:

– А г-где гусак?

– А полетел! Далеко-далеко, за облака.

– На небо?

– На небо, махонький, – мама погладила Леню по светлым волосенкам. – Ишь, шишки повскакивали, надолбал в голову махновец носатый. Я те подерусь, запомнишь, как малых ребяток обижать, разбойная твоя порода! – она опустила братишку на тропку. – А ну-ко, помогай своей мамке водичку домой нести. Берись за дужку и потопали, потопали. Вот и добро, вот как славно сынок помогает. И никого, никого не бойся.

Ярко вспомнился этот прошлогодний случай. Я с опаской поглядывала на вышагивающего впереди стаи гусака, сменившего того, что «улетел за облака» да так и не нашелся, сколько Тялохи его ни искали. Вслед за ним переваливались гусыни и все сорок гусят. Я шла за стаей и молчала, а мама все говорила, поучая и наставляя:

– Вот тебе, дочка, хворостина: если зашипят и побегут к тебе, ты их маленько хворостиной и огрей. Да не ударь крепко по голове – зашибешь! А еще смотри, ой смотри, чтоб коршун или ворона не повадились гусят уносить. Заметишь, что закружили над гусятами, маши палкой, кричи, в жестянку бей. Да не усни на горе-беду. Гуси-то чужие, упустишь их – тогда и не расплатиться с Тялохами, нечем у нас расплачиваться.

Мама еще долго что-то говорила, говорила, и голос у нее становился все тише, и был он каким-то усталым, виноватым и жалким. Наконец она замолчала.

Четыре серые гусыни побежали за гусаком, за ними все сорок гусят скатились с пологого берега, и началась у них на воде гусиная потеха.

Мама крепко прижала меня к себе:

– Ну, дочка, в добрый час! Храни тебя, судьба…

Она быстро повернулась ко мне спиной и пошла, не оглядываясь, оставив меня у сажалок с темной водой одну, будто я ей совсем чужая, будто я ей совсем не нужна. Заторопилась домой, где ждали ее бесконечные заботы. Мне хотелось заплакать, закричать, догнать маму, изо всех сил вцепиться в подол ее юбки и не отпустить. И не надо мне нового бумазейного платья и мешка жита. Не надо! Как же стало мне горько, одиноко и неуютно. Зачем же такая несправедливость? Я – здесь, у сажалок, где тучи комаров и острая, как бритва, осока, а все остальные – дома. Пылают дрова в печке, подходит тесто в квашне. Сегодня мама будет печь хлеб, а это самый большой праздник для всех нас, день, когда в нашей избе выпекался хлеб…

Но что же это гуси встревожились, забили крыльями по воде, загоготали во все глотки? Я мигом обернулась и увидела, как кружат над ними два коршуна. Два! И вот-вот бросятся камнями вниз, на гусят. Ах вы, враги! Нам же нечем расплачиваться с Тялохами! «Ту, ату, лешаки!..» Я била в ладоши, вихрем носилась по берегу сажалки, наткнулась на ржавое ведро, схватила его и так начала лупить в него палкой, что во все стороны полетели рыжие ошмотья. Я кричала во всю мочь, позабыла о комарах, об осоке, о черной пугающей бездне сажалок, из которой, по рассказам пастуха Павла, в любую минуту мог высунуть голову водяник – главный болотный черт, заросший тиной, с пиявками на голове вместо волос. А гуси будто поняли, что я их спасаю от беды, прибились к берегу, ко мне поближе…

И вот – первая вражеская атака была отбита, коршуны скрылись! Я ликовала:

– Ну что, слопали гусеночка? Шиш вам, два вам шиша! Вот, вот – получайте! Вы еще не так получите, мне Антошка рогатку наладит, я медный таз принесу – даст бабушка, даст! – да такого грохота наделаю, что всем коршунам и воронам тошно станет.

Я все еще ходила по берегу сажалки взбудораженная, а гуси быстро успокоились и снова занялись своими гусиными делами: вылавливали в воде какие-то только им известные лакомства, учили этому занятию маленьких гусят, перекликались между собой на своем гусином языке. Может быть, они рассказывали друг другу, какие они воинственные и храбрые, как испугали своим криком коршунов. Как бы не так! Бестолковые гоготуны, это же я прогнала коршунов, я! Теперь уж не буду спускать глаз с неба и со стаи даже тогда, когда гуси выйдут на берег и улягутся на зеленой траве сытые и притихшие.

Всю весну и все лето не было у меня выходных, не было праздников. Ноги и руки покрылись цыпками. А сколько на теле следов от укусов комаров, оводов, слепней и мух – не счесть. То палило солнце, то лил дождь, а я на посту, мне нельзя отойти от тялоховских гусей. Как-то к вечеру такая огромная черная туча наползла, такие свирепые молнии рвали небо и так страшно рокотал гром, что людей и в избах страх разбирал. А я у сажалок с гусями одна, мне их не бросить: вдруг да лисица пожалует – они тут шастают.

Я смирилась со своей судьбой: никому не жаловалась, не плакала. И мне уже стало казаться, что так будет вечно, всегда: болото, сажалки, гуси и я. Мама уже не будила меня на рассвете, я сама просыпалась, вскакивала с соломенного матраса, брала приготовленный для меня скудный узелок с едой: куском хлеба, картофельной лепешкой, иногда и бутылка молока перепадала на мою долю, – и отправлялась на работу. Долго тянулся мой трудовой день, ой как долго. От скуки я принималась петь. Сначала те песни, которые знала, которые пели наши деревенские бабы и девки, когда убирали рожь или косили и сушили сено. Это были заунывные песни, песни-жалобы.

А я в поле-е-е жита-а-а жала-а-а,

В моем доме-е-е беда-а-а стала-а-а,

Ой, свалился сыночек с печи-и-и-и,

Поломал малы ножки-и-и-и,

Побил плечи-и-и-и…

Я старалась вовсю, чтоб получалось жалостливо, как у вдовы Николаихи, самой голосистой певуньи в нашей деревне. Вероятно, мне удавалась песня, потому что гуси переставали кормиться всем тем, чем были богаты наши сажалки, подплывали к берегу и, как мне казалось, слушали меня. Когда же были исполнены все песни, сочиненные нашим бабаедовским народом, я, не долго думая, начинала сочинять свои собственные:

Я расту на болоте-е-е-е,

Как трава зелена-а-а,

Я гусей тут пасу-у-у,

Вот такая беда-а-а.

Гуси-лебеди, гуси-и-и,

Надоели вы мне-е-е-е, Может, сплю я и вижу-у-у Вас, крикливых, во сне-е-е.

Иногда к сажалкам прибегали мои младшие братишки Саша и Леня. С ними мне было веселее, и, чтобы подольше их задержать, я рассказывала им всякие небылицы про чертей и оборотней, про водяника, которого будто бы собственными глазами видела аккурат посередке сажалки.

– А он гусей не может похватать? – тревожился Саша.

– Не-е, не может! – успокаивала я брата. – Тялоховские гуси – это же самые настоящие черти, родня водянику! Он их не тронет.

– А ты про водяника складывала песни? – спросил Саша и с опаской посмотрел на сажалку.

– Про водяника у меня самая веселая песня.

– Тогда спой! Будем хороводиться…

Мы брались за руки и водили хоровод, горланя на все болото:

Водяник в болоте жил,

Воду в сажалках мутил,

Карасей гонял за квасом, Песни пел лешачьим басом, С жабой польку танцевал —

Рак на дудке им играл, Черти танцем любовались

И до слез захохотались.

Братишкам понравилась моя песня, и они хохотали так, что гуси всполошились. Повторяя строки про водяника, гонявшего карасей за квасом, они падали на траву, задирали ноги кверху, ползали на четвереньках, кувыркались, буйно выражая свой восторг.

В этот же вечер, усевшись на бревна возле забора, вся наша деревенская ребятня распевала про водяника. И вот за ужином братишки выдали мою тайну:

– А Тонька песни разные складывает и спевает гусям.

– Ага! И нам пела, – подтвердил Леня.

– Хорошие песни? – спросил отец.

– Хорошие! Мы от смеха помирали.

– Может, дочка, ты и нам споешь, а то мы ой как давно не смеялись.

Удивительно, но я не оробела, не засмущалась, а очень спокойно, как-будто выступала на сажалках перед гусиной стаей, своим тоненьким, похожим на комариный писк голоском запела не веселую, а самую для меня дорогую: «Я расту на болоте, Как трава зелена-а-а…»

Две последние строки – «Не хочу на болоте весь свой век коротать…» – были протестом, бунтом. И конечно же, от моей песни никто не развеселился, как того хотел отец. Мама закрыла лицо руками, бабушка качала седой головой, а отец смотрел на меня так, будто видел впервые в жизни. Кто знает, о чем он думал в те минуты…

На следующее утро, когда я погнала гусей на сажалки, отец окликнул меня, подошел, взял узелок с едой из моих рук и всыпал в него горсть разноцветных леденцов – лакомство по тем временам редкостное.

– Учиться тебе, дочка, надо. Вот отвезу тебя в Кузьмино, там у нас живет дальняя родня – бездетные. Упрошу их, авось и не откажут. И школу-четырехлетку будущей осенью открывают там. А пока потерпи, трудно нам: едоков много, а вот работать некому.

Весь день я рисовала в своем воображении и школу, и учительницу, и незнакомых ребятишек, и тех дальних родичей, у которых буду жить. Леденцы собрала и завернула в лист лопуха, даже не попробовала, а вечером за ужином ошеломила братишек, развернув перед ними этот лист.

– Где ты взяла? – в один голос спросили Саша с Леней.

– Один колдун шел мимо, видит, девчонка плачет, в осоке сидит, комары ее загрызают. Остановился, пошарил в своих карманах да и насыпал леденцов на лопуховый листок: «Одна съешь, – говорит колдун девчонке, – одна будешь счастливой, а если с другими поделишься, то и им счастье улыбнется». Вот все и угощайтесь, да чтоб поровну…

Братишки заулыбались и протянули руки к леденцам.

К концу августа гусята, которые весной были неуклюжими желтовато-грязными увальнями, превратились в красивых сильных птиц. Они все чаще помахивали крыльями, пробуя их силу. В гусиных криках слышались тревога, беспокойство. Где же мне было знать, что это ничего хорошего не предвещает…

Утром я, как всегда, пригнала тялоховскую стаю на сажалки. Гуси поплавали, поокунали головы в темную воду, но вскоре вышли на берег, сбились в кучу и стали громко кричать, словно мужики и бабы на деревенском сходе. Почуяв неладное, я бросилась к ним, чтоб разогнать эту подозрительно «разговорившуюся» компанию, но не тут-то было! Вытянув шеи, гуси быстро-быстро побежали за гусаком, замахали крыльями и вдруг, издавая воинственный клич, поднялись над болотиной и полетели в сторону соседней деревни Вейно, аккурат туда, где созрел овес на полях.

Их полет ошеломил, оглушил меня. Я бросилась вдогонку за беглецами напрямик через болото. Плакала и кричала, проваливаясь в липкую черную жижу ржавых колдобин, чудом из них выползала и опять бежала, карабкалась, падала…

Полтора километра по болоту! Как выбралась из него, как не засосало меня в одной из хлюпающих, выбрасывающих на поверхность пузыри ям-ловушек, можно только диву даваться.

– Не судьба тебе, дите, загинуть, – скажет мне вечером бабушка Михалина, смывая с моего тела налипшую черную грязь.

Но это будет вечером, а сейчас, задыхаясь от. усталости, с пересохшими губами, я выбиралась из болота на луг с лютиками и тут увидела, как гуси выскакивают из овса, тялоховские гуси, мои гуси! Но… Ой, как тошно мне, гуси-то мои, да гнал их незнакомый сутулый дядька, азартно стегая здоровой хворостиной, выкрикивая:

– Ы-ы-ы-ы-ы, вражья рать!

– Дяденька, миленький, – взмолилась я. – Они поднялись и полетели над болотом. Я не виноватая. Я сильно бежала за ними, во, видите – чуть не утопла в болоте…

– Вижу, не ослеп! А гусей не отдам, в свой хлев загоню. Пусть за ними придет твой батька. Да пусть за потраву моего овса возместит!

– Дяденька, миленький! Отдайте Христа ради гусей. Я сама вам за потраву отработаю, картошку приду копать или еще что делать. Не надо, дяденька, батьку звать. У нас же нечем возмещать. Дяденька…

Я бежала за мужиком, гнавшим тялоховских гусей в свой хлев. Бежала в мокрых лохмотьях, прилипших к тощему телу, с ног до головы измазанная торфяной болотной грязью. Я навзрыд плакала, но сутулый дядька был неумолим. Он гнал стаю, похлестывая хворостиной, а я все семенила за ним, рядом, забегая то с одной стороны, то с другой и канючила: «Дяденька, миленький, отдайте гусей…»

Он загнал их в хлев, закрыл ворота и, стараясь не смотреть на меня, выпроводил из своего неухоженного двора.

– Иди за батькой, да быстрей. А то – мало чего… «А вдруг дядька не отдаст гусей? Вдруг – не отдаст?! Как же мне сейчас рассказать отцу обо всем, что случилось, поверит ли, что я не виновата, что гуси по воздуху летели на крыльях, а я бежала, проваливаясь по горло в болоте. Где ж мне их догнать…» Оттого, что надо все рассказать отцу, что дядька может не отдать тялоховских гусей, за которых надо отцу с матерью расплачиваться, меня обуял такой ужас, что я с новой силой заревела на всю чужую деревню. Бежала и ревела. Из последней избы выскочил на улицу конопатый мальчуган да как закричит:

– Мамка! Какая-то замурзяка бежит и орет…

Не ругал меня отец, молча оделся и вышел из дому. К вечеру он пригнал тялоховских гусей в наш двор. Мама вооружилась ножницами, какими стригли овец, мы со старшим братом Антошкой ловили гусей, подносили маме и она, не церемонясь с ними, коротко состригала перья на крыльях, приговаривая:

– Супостаты! Всякой твари в поднебесье охота. Пускай лебеди летают, на то они и лебеди. А вы ж – гуси серые, дворовые, вот и гогочите до поры на лугу. А то им чужого овса захотелось, а нам – горе.

Какой же сегодня тяжелый день, и как я устала. Тащу очередного гуся к маме, а руки дрожат. Думаю: «Ну зачем Тялохам так много гусей? И когда ж мы с ними покончим?» Перья на крыльях жесткие – ножницы не режут. Каждый гусь норовит от тебя ускользнуть, сопротивляется – жалко ему крыльев. Бегаешь за ним, бегаешь по двору, аж в глазах потемнеет. У маминых ног уже высится горка упругих блестящих перышек – она их отнесет Тялохам, так они велели.

Но вот наконец-то последний гусь с обкорнанными крыльями помчался к сородичам, громко гогоча: наверное, жаловался, что с ним сотворили, и рассказывал, как ему было страшно. Мама отряхнула приставшие к переднику перья, бросила ножницы на лавку.

– Скорее бы заморозки наступили, ой, скорее бы. Чужое добро – тычки под ребро!

Но до заморозков было еще далеко. Сначала шли дожди – грибные, косые, частые, занудные, злые, а я все пасла и пасла гусей. На плечах одежонка, веревочкой подпоясанная, а вот на ногах – ничего! Босая! Мерзнут ноги. Сяду под ольхой, одну ногу в ладонях зажму и ко рту поднесу, выдыхаю на нее тепло, какое еще каким-то чудом во мне держалось, чуть отогрею, а потом таким же образом и вторую ногу спасаю от холода. Наверное, никто так не ждал заморозков, как я, но земля не мерзла, хотя с каждым днем все больше докучал холод. Когда моим ногам стало совсем невтерпеж, мама отыскала в чулане кусок старого суконного одеяла и вечером смастерила мне какое-то подобие обуви. Отец подшил эту горе-обутку кожей от изношенного, сотлевшего от времени хомута. «Ну, теперь-то я кум королю!» – радовалась я обнове, вышагивая по избе на глазах у изумленных братьев Саши и Лени, которые со дня рождения никакой обуви не нашивали.

… Я проснулась на рассвете с привычной заботой: пора вставать, надо гнать гусей на болото. Но тут же поняла: что-то произошло. Протерла глаза и увидела: на оконные стекла легли морозные узоры, сквозь эти чудо-цветы, завитки и разводы струилась в избу голубизна. «Да это же от инея на деревьях! Заморозки! Заморозки! Ага, принимай-ка, Тялох, гусей. Всех до единого сберегла, всех принимай. Прощайте, гуси-лебеди! Домой, серый волк за горой, убегайте от волка, запирайте ворота… Ага, подавай, Тялох, мешок жита и четыре аршина бумазеи на платье – вынь да положь! А вы, гуси-сброды, гуси-черти, гуси-лебеди, прощайте! Прилипла к окну, прижалась лбом к стеклу с морозными узорами, на сердце радость, которую не описать.

– Ну, дочка, дождались! – сказал отец, входя со двора в избу. При свидетелях сдал гусей Тялохам. Сегодня хозяин и расчет должен доставить, вот только гусей прикончит…

– Как – прикончит?

Отец не ответил. Я выбежала на крыльцо и тут же услышала: кричат гуси на тялоховском дворе, несется оттуда крик птиц о помощи, но я им уже не могла помочь, я плакала.

К вечеру в нашей избе на самом почетном месте стоял мешок жита и на нем лежали отрез пестрой бумазеи и, как премия за мой самоотверженный труд, неожиданный дар от прижимистых Тялохов – старая гусыня с перерезанным горлом. Я издали смотрела на все это богатство, мною заработанное, но радости и ликования не было. В ушах звучал крик гусиной стаи, но не тот предсмертный, а другой – воинственный клич, зовущий к полету, к свободе, в тот горький и на всю жизнь памятный для меня день, когда окрепшая за лето гусиная стая рванулась в небо и понеслась на крыльях над болотом…

Вот они: мешок жита, бумазея на новое платье, какого у меня еще никогда не было, гусыня на праздничное жаркое для всей семьи, но почему же мне грустно?

Почему?…