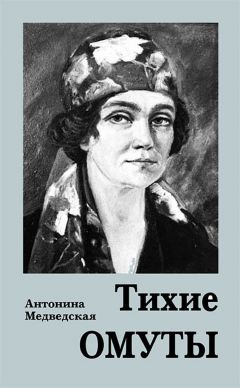

Текст книги "Тихие омуты"

Автор книги: Антонина Медведская

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

16

Устали. Сидим на поваленной ветром сосне у самой кромки глубокого оврага. Всего метра два отделяет нас от почти отвесного спуска к таинственно мерцающей воде Варькиного омута. Овраг напоминал огромный котел правильной округлой формы. Глубина оврага гипнотизировала. Умирающая сосна источала терпкий запах живицы. Казалось, сосна, устав тянуться к солнцу, прилегла отдохнуть. Бабушка, любовно погладив атласный ствол сосенки, сказала:

– Открасовалось дерево, пропала мачта корабельная. Ишь, с корнем выворотило экую силу. Теперь дереву без пользы и век свой лежа на боку доканывать. – Бабушка тронула меня за плечо. – Ты, внучка, не больно-то в эту овражину вглядывайся. Место это худое. Люди его сторонятся. Нет смельчаков к Варькиному омуту приближаться, оторопь одолевает. И мы с тобой орехами торбешки набьем да с Богом и домой.

– А еще в другом месте растет орешник?

– Растет, только – «Федот, да не тот». Тут орешник, как чумной. Заросли его непролазные, и орехи – не чета иным. А ты помалкивай, где были, где орехи щипали. В лесу – да и весь сказ.

Мы уютно устроились под орешиной, как под шатром. Бабушка разостлала рушничок, вышитый красными петухами и стала на него выкладывать из холщевого мешочка вареные яйца, пупырчатые малосольные огурцы, краюху хлеба, развернула листок лопуха с кусочками сала. Вкусно запахло чесноком. И в завершение – две здоровенные печеные картофелины. Это был пир незабываемый, самый памятный в моей жизни.

Про Варькин омут я уже слышала, только рассказывали про него неохотно, с опаской. И тут же начинали плевать через левое плечо и трижды креститься.

И вот моя любимая, мудрая бабушка привела меня показать этот загадочный Варькин омут, чтобы я его запомнила. И этот овраг, кто знает, как и кем сотворенный. Все правильно: котел, глянешь вниз – мороз по коже. И оторопь. На самой глубине оврага, густо поросшего плакучими ивами да березами, поблескивала вода таинственного Варькиного омута. Я вспомнила, как рассказывал про этот омут наш деревенский пастух Павла, человек мудреный и уважаемый.

– Я так себе кумекаю: много тысяч годов тому назад свалился с небесного царствия огромадный камень, и угодил он аккурат в непроходимую чащобу лесную в нашем краю. Камень етот не простой, раз небесами посланный, и силу имел такую, что пробил земельку аж до самой середки. Што тут творилось в этот момент, никто рассказать не смог бы. А только люди наказывали своим детям, внукам да правнукам к оврагу не шастать и к омутовой воде не подходить.

– Бабушка! А почему нельзя подходить к омутовой воде?

– Гибель человеку от нее. Когда Варюшка, горемычная девчонка, бросилась в этот бездонный омут, родители Варюхины да и жених ее, отчаянная головушка, с дружками решили выудить утопленницу из омута и похоронить по христианским законам.

– Нашли Варю, похоронили?

– Не нашли, внучка, не предали ее прах земле. Омут не отдал. А все, кто пытался на лодчонке-душегубке с баграми и сетками-ловушками найти тело Варюхи, погибли вскорости. Кто от удушья, кто слег и не поднялся на ноги, будто вампиры из него жизнь высосали. Отца Варьки нашли в лесу, повесился. А мать умом тронулась, ходила по деревням и всех на свадебку Вареньки-красавицы о шестнадцати годках приглашала. Ромка, говорит, жених ейный, сорви-головушка, ох любит доченьку мою, души в ней не чает. Приезжайте, гости, на свадебный пирок… Вот так, бедолага, и ходила, оборванная, собаками искусанная, людьми обгореванная.

– А жених, Ромка, что он?

– А Ромка нанялся к богатому купцу лес рубить, деньги зарабатывать. Засела в его душе лютая тоска: ни жить ни быть, – отыскать сынка князя, загубившего жизнь его невесты да и разодрать этого франтоватого лягуша при всем честном народе.

– Разодрал?

– Не допустил Господь. Убило его падающей лесиной. – Бабушка осеняет себя крестом. – Помилуй, Боже, их души – Романа да Варвары.

– Бабушка! А ты не боишься ходить за орехами к этому омуту?

– Не боюсь, внучка. Я к его ядовитой воде не подойду, а что по краю оврага орехи собираю, так это делать сам Бог велит. Вот на Рождество Христово деток сирот в приюте орешками одарим. Уж как радехоньки будут детушки, судьбой обделенные. А теперь давай-ка за дело приниматься, солнышко уже вон как высоко поднялось. Натолкаем в свои торбешки орешков, сколь наших с тобой силенок хватит дотащить до дому.

Рвать орехи совсем не тяжелый труд, они созревают кулачками, по несколько орехов в одном кулачке, плотно приросшими друг к другу.

Ветки орешника росли низко и размашисто, садись на землю и работай, получай удовольствие. Бабушка рядом, она не отпускает меня ни на шаг от себя. Возможно, и ей не по себе над кручей этого оврага с его омутом. Но такого пышного орешника и таких крупных орехов нигде больше не попадалось. А меня вновь одолевают тайны Варькиной смерти.

– Бабушка! А как узнали, что Варя утонула в этом омуте? Никто же этого не видел.

– Она на камне оставила свою одежку. Сняла крестик с шеи, колечко с пальца, освободила уши от сережек, и все это прижала валуном, чтоб не сдуло ветром и не растащили вороны, и бросилась в омут голенькая, какой мать родила. А уж что она перед кончиной сказала омуту, то навсегда останется ее тайной.

Покидая овраг, мы поклонились ему с его плакучими ивами, березами и шальным от радости жизни орешником. Шли медленно, часто отдыхали по несколько минут и, отдышавшись, продолжали свой путь уже знакомым бездорожьем. Встречали бабушкины секреты: то ветку, воткнутую в трухлявый пень, то связанные узлом плети берез, то на елке зарубку – стрелку, выцарапанную ножом.

– В лесу недолго голову потерять. Закружит, замутит память – чур нас, грешных! – знак сотвори, и крестом осени. Прошли мы, внучка, ровно половину пути. Бог даст, и остальные восемь одолеем. – Она подмигнула мне какими-то совсем не усталыми глазами и так хорошо улыбнулась, что я сразу же догадалась: «У бабушки приготовлен сюрприз». И правда, – пошарив рукой в своей куртке с необъятными карманами, она извлекла завернутые в белую тряпицу пироги, румяные, запашистые, с начинкой внутри из яблок с брусникой и заячьей капустой.

– Ай да бабушка, ай да колдунья, – прыгала я от радости.

А когда она еще из какого-то кармана вытащила бутылку крепко заваренного чая со смородиновым листом, восторгу моему не было границ.

– Угомонись! Не то еще медведя накличешь. Развеселилась не к месту.

Я струхнула при слове «медведь» и угомонилась, наслаждаясь пирогом и чашкой чая.

– И как ты, бабушка, всю эту тяжесть на себе несла, а я и не заметила.

– Подрастешь, все станешь замечать: и хорошее, и худое. И тут уж сама думай, смекай, – что к чему.

– Бабушка, а тебе когда лучше жилось: теперь или при помещиках?

Бабушка натягивает на плечи свою тяжелую ношу, будто в ее торбе с лямками не орехи, а железные гайки. Мне эту поклажу с места не сдвинуть.

– Пошли, внучка. Время уже давно за предел перевалило.

– Бабушка! А что с тем князевым сыном стало, что Варюшу обидел?

– А он подох от больно срамной французской болезни. Весь заживо сгнил. Князь привез его поганое тело в железном гробу и замуровал в склепе на фамильном кладбище. Говорили, что на это захоронение ублюдка, княжеского гаденыша, как только солнце к закату, слетаются стаи ворон и учиняют такой невыносимый грай, что у крещеного люда мороз по коже.

– Ты не обижаешься на меня, бабушка, что я у тебя все спрашиваю и спрашиваю.

– Спрашивай, когда интерес имеешь. Что знаю, помню – расскажу. Может, когда и сгодится в твоей жизни.

– А вот мне интересно про помещиков. Их разорили, выгнали с усадеб, тебе их жалко?

– Как не жалко, все же человек, семья, дети. Даже любую животину жалко, когда ее гнездо зорят, выживают из собственной берлоги, гнезда. А то – человек! Он же свой дом, усадьбу с дворовыми постройками: сараями, хлевами, погребами не враз выстроил. Человек, пока он создавал свой раек, жилье, сам прирастал к нему, как прирастает черенок к дереву. А тут – кирпич на голову: смута, разор, круговерть в народе. Поживем – познаем, когда, кому и как поживется. А только все горше, тревожнее: что нас ждет?! А помещики, они всякие были. Такие, как Ян Ростковский, что обустроили поместье – чисто рай. А что с ним, этим раем, сотворили: разгромили горше татарской орды. Загубили! А кто? – лодыри, пьяницы, болтуны. А теперь они – власть, командуют: кого казнить, кого миловать. А у самих дворы в собственном говне, потому как нет скотины, нет хлеба в засеках, нет одежки. Вот и будут грабить у тех, кто потом и кровью нажил добро и выгонять их из собственного жилья. Худо будет, внучка, ой худо!

Мне очень хотелось рассказать бабушке про Антошку. Он с тялоховским «кулачком» овес у папы крадет и на махорку меняет, а еще из молитвенных книг листки вырывает на самокрутки и курит втихаря. Антошка говорит: «Надо жить по-новому!» Но я ничего не сказала, помнила, как бабушка просила не забывать: «Молчание – золото, а болтовня – скрежет по железу!»

Бабушка широко шагает и долго молчит, затем объявляет:

– Привал на десяток минуток. – Мы снимаем с усталых плеч свои ноши. Бабушка ложится на землю спиной и кладет ноги на пень. – Ты тоже сделай ногам своим отдых, они у тебя вон какие соломинки, а ты уже порядком отшагала. Это добро, что не скулишь, не жалуешься. И не жалуйся, впереди у тебя дорог да дорог…

Хорошо отдыхаем. Ноги блаженствуют. А я обратила внимание на сорок, они приближаются к нам по верхушкам деревьев и что-то вещают. Бабушка открыла глаза и приложила палец к своим губам. Я поняла: тревога! И бабушка, и я услышали, как потрескивают на земле сухие сучья. «Медведь!» – сказала бабушка, и я не успела сообразить, каким образом в правой руке моей тихой, доброй бабушки оказался кованый остроконечный нож, в левой руке – жестяная банка с несколькими гвоздями внутри.

Напоминающая воительницу, готовую к смертному бою, моя бабушка ударила ножом по банке с гвоздями с такой силой и быстротой, что, вероятно, страх погнал всех лесных зверюшек прочь от этого места.

А тут еще бабушка неожиданно залаяла, подражая самой злой собаке. Я, не зная что делать, тоже залаяла на весь бескрайний лес, и этот собачий дуэт был таким искренним под аккомпанемент звонкой трескотни кованого ножа по жестяной банке, что мы, перестав лаять и наводить страх на зверя, на мгновение смолкли и еще через мгновение обе расхохотались.

– Кончай, внучка, пугать медведушку. Он от страха, поди, всю свою путь побега загадил, объевшись лесными деликатесами. Тонюха, ты не рассказывай дома о том, как мы от медведя избавились, а то засмеют, особенно твой папаня.

– Ладно, бабушка, не буду рассказывать. Только я этот случай никогда не забуду, а вспомню – буду хохотать.

– От, дуреха. Смешочки ей. А разболтаешь, папаня твой будет за ужином просить: «Ну-ко, расскажите, как вы собачьим лаем медведя до поноса довели? Да и от вас до сих пор попахивает».

– Бабушка, миленькая Михалина Антоновна! А ты помнишь моего папу молодым?

– Как же не помнить его, этакого красавца. Глаза у него зеленые, как и у тебя. Ты похожа на своего батю. Когда его привез на гуту Тимофей Иванович, ох и забегали засидевшиеся в девках красотки, только он на них ноль внимания, а увидел мою горатницу Анютку, будто его молнией шарахнуло. Взял ее в жены с выводком пасынков. Сказал: «Дети быстро растут. Не успеешь оглянуться, как разлетятся по своим дорогам». Ну, я Фрузку забрала да к брату в Сызрань и укатила, подумала: «Трое – не четверо».

– Бабушка, миленькая, не уезжай больше в Сызрань к своему брату. Оставайся с нами, мы все тебя любим.

Бабушка карабкается, преодолевая валежины, я за ней, стараюсь не отставать. Одолели бурелом, присели отдышаться.

– Ты, внучка, думаешь, что я рвусь в Сызрань к своему братцу? Не-ет, моя дорогуша, не рвусь. Брат сестру любит богатую, а у меня какие богатства? Одни года накопила да разные старческие болезни.

– Бабушка, ты еще никакая не старческая, ты сильная и отчаянно смелая. Если б на нас медведь напал, ты бы его могла ножом…

– Медведь – зверь серьезный, с ним лучше не связываться в бою, а вот напугать – милое дело. Убегай себе, миша, куда подале в чащобу.

– Бабушка, не уезжай в Сызрань. Мне с тобой так хорошо.

– Не будем, Тонюха, загадывать надолго. Все будет, как Богу угодно. А только из Бабаедова вы вернетесь на стекольный завод. Года через три вернетесь. Там начали новые дома для рабочих строить, аж две улицы. А дома-то, дома – не чета старым: окна большие, крыши железом крытые. Стены – бревнышко к бревнышку, опиленные бока, гладкие, что доски половые. Смолка на них бисером выступила. А еще строят клуб, школу и больницу, аккурат в конце улицы, где Андрюшке квартира обещана, как молодому рабочему, потомственному стеклодуву.

– Ну, как он там живет? Большой уже.

– Длинный, худющий, нос горбатый, как и вся курсаковская порода. Может, турки в их роду были. Горбоносые, но белобрысые. Андрей сказал мне: «Пускай отчим семью на завод перевозит. Хватит ребятишкам бабаедовского рая. Кончилось Бабаедово». Сад вырубили, за земли споры до драк. И вообще над крестьянством сгустились грозовые тучи. Так толкуют люди – не чета нам. Поостепенился наш старшой Курсаков. Я как твоему папаше рассказала, он задумался: «Надо ехать, – сказал, – буду писать письмо Тимофею Ивановичу, другу, пускай поговорит с начальством».

За два месяца до нашего отъезда из Бабаедова бабушка Михалина Антоновна уехала к внуку Андрею.

– Один там он, да и Павлик с ним, надо ребятам помочь. А ты не скучай без меня. Я так думаю, что вы все переедете на стекольный завод. Вам надо учиться. А в Бабаедове был рай да кончился.

Бабушка уехала и я сильно скучала без нее. Часто заберусь в какой-нибудь уголок и плачу. Мама найдет меня, возьмет за ручонку, приведет домой:

– Ты что ж все время плачешь да плачешь? Бабушка поехала помочь твоим братьям. Там у них и коровка, и огородик. А соседка, что им помогает, она ж им чужая. А бабушка такая же родная им, как и тебе. Может, даст Бог и мы скоро уедем туда. Вот придет сербиянка и погадает.

Сербиянка была знахаркой, а возможно, и колдуньей. Конечно, у нее было какое-то другое имя и, я думаю, очень красивое. Но она никому его не называла: «Сербиянка – мое имя!» Когда она появлялась в нашем жилище, я с каким-то непонятным трепетом не могла глаз от нее оторвать. Она мне очень нравилась. Смуглое красивое лицо, брови – два классических взмаха кистью японского художника и под ними глаза – сплошная загадка. Невозможно было определить, сколько ей лет: то ли очень много, то ли в самый раз для жизни. На высокой стройной шее – серебряные мониста, в ушах внушительных размеров серьги-полумесяцы, тонкие пальцы почти коричневого цвета украшены массивными серебряными перстнями, на запястье правой руки серебряные браслеты самых удивительных форм. Ее нельзя было ни обидеть, ни ограбить отпетым ухарям. Сербиянка не боялась стай свирепых деревенских собак. Остановится, как вкопанная, правую руку ладонью к врагам, пальцы в перстнях растопырит веером, брякнет браслетами: охальники-ухари в оторопи отступают, собаки прекращают лай и, позевывая, убираются восвояси.

С мамой сербиянка познакомилась на опушке леса. Была у мамы страсть собирать грибы, и не всякие, а только кубари, или, как их у нас называли, валуи. Их в сезон, в конце лета, да если еще грибные дождички проморосят, вылезает из землицы такое множество, что хоть косой коси. Да такие ядрененькие крепыши – любо-дорого. Бабаедовцы их и за грибы не считали. Но когда отец угостил деда Лявона грибками, засоленными по бабушкиному рецепту, тот не мог нахвалиться и после чарки перцовки откушал этих валуйчиков с добрую глиняную миску. Бабушка поклонилась гостю и выставила на стол новую порцию грибков с погреба, из дубовой кадушки, таких аппетитных, с дольками чеснока и кореньями хрена, с листом смородиновым и лавровым, с горошинками перца, семенами укропа. Насытившись, дед Лявон поклонился и сказал: «Царствуй добро в этом доме!»

Доброе слово такого человека, как Лявон, – это удача, дорогого стоит. А тут вскорости пришло время валуи собирать. Мама за корзину да в лес. Мигом набрала ее, пудовую, донесла до дороги, нагнулась поставить на обочину да и ойкнула от острой боли в крестце. Сидит рядом со здоровенной корзиной любимых грибков и плачет: ни шевельнуться, ни вздохнуть, ни охнуть.

Тут на нее и набрела Сербиянка.

– Чего сидишь и плачешь?

– В крестец боль ударила – не шелохнуться.

– Давай помогу. – Она подхватила корзину с грибами и, звякнув серебром браслет, приказала:

– Вставай, пойдем. Дома полечу.

– Не подняться мне.

– Еще как, Анна, поднимешься. Давай руку.

До дома дотащились. Только переступили порог, как мама упала на пол с криком от острой боли. Бабушка всполошилась:

– Тайком от всех улизнула в лес. Что, у тебя некому этих валуев натаскать?

– Хотелось самой.

Сербиянка спросила у бабушки:

– Дежа хлебная есть?

– А как без нее. Есть.

– Тащите к порогу.

А тут и отец пришел. Смотрит, жена лежит животом на пороге, на ее спине хлебная дежа, и какая-то красотка колдует.

Бабушка строго посмотрела на папу и приложила палец к губам. Через несколько минуток Сербиянка сняла дежу-хлебницу со спины мамы, покрутила пальцами в перстнях над прикрытым полотенцем крестцом, сказала:

– Вставай, Анна. Боль твоя ушла за порог.

Мама поднялась, стала наклоняться то в одну сторону, то в другую.

– Господи! Будто и не было никакой муки. Тебя зовут Сербиянка? Я слыхала про тебя, да не верила рассказам людей. Сейчас на себе испытала. Спасибо тебе. Отобедай с нами, кудесница. Мойте руки да все за стол.

Через какое-то время Сербиянка вновь появилась в нашем доме.

– Здравствуйте, люди добрые.

Гостья глянула на полнехонькую корзину кубариков, поблескивающих глянцевыми шапочками, схожими с детскими загорелыми кулачками.

– Опять втихаря до восхода солнца в лес бегала, неугомонная твоя головушка?

– Да со мной, слава Богу, все добро. А вот…

– Да знаю, твоя зеленоглазая красавица по любимой бабушке тоской мается.

– Все-то ты знаешь: что с кем случается. Про тебя хотела спросить, да страшно, от Бога ли твой дар.

– Все, что дано человеку – от Бога. А про вашу семью скажу, что вскорости вы уедете из Бабаедова. В этот ваш домок вернется с войны прежний хозяин. Без ноги. Будет свадьба. Наталья-погорелица станет ему женой. Будут вместе растить Натальиных детей. Да они и сами скоро пойдут по своим дорожкам-путинкам.

Сербиянка села со мной рядом.

– Ты меня не боишься?

Я мотнула головой.

– А я тебе нравлюсь?

– Вы красивая.

– А тебе мои браслетики нравятся? – Не дождавшись ответа, она ловко отстегнула один из многих на своем запястье. Он был похож на змейку. – Это добрая змейка, она поможет тебе быть мудрой, поняла? Давай-ка ручонку. – И она защелкнула эту тоненькую змейку на моей руке. – Змейка не желает твоей тоски да и бабушке она не по душе.

Сербиянка закрыла глаза, и ее губы невнятно и очень быстро выговаривали слова, возможно, молитвы, на каком-то чужом языке. Взяла мою руку, перевернула вверх ладошкой:

– Тебя крылья поднимут над омутами адовой жизни, пройдешь дороги свои, ох, трясинные, ох, каменистые, крутогорые, днями обледенелыми, ночами грозовыми.

Мама застыла с ножом в руке над миской с кубариками. По щекам ее скатывались продолговатые слезы. Хорошо, что папа вовремя ушел, не стал слушать «бабские забавы». А мне было интересно все, что говорила эта необыкновенная Сербиянка.

– А меня не убьют эти молнии с громом?

– Тебя не убьют, ты будешь жить долго, а вот твои братики, – она посмотрела на меня, – твои братики – как судьба распорядится, и этого никто не может знать.

Но Сербиянка все знала, этот дар был дан ей свыше нашего понимания.

– Ухожу я, Анна, на свою родину. Походила по России вволюшку. Насмотрелась, наслушалась, помогала людям, сколь могла. Что было – видела, а что будет – ни видеть, ни слышать не хочу. Мне не выдюжить, больно велика и ненасытна будет сила зла на земле российской.

Мама выложила на стол румяный каравай хлеба, испеченный на капустных листах, кусочек сала, десяток ароматных антоновок:

– Это тебе на дорогу.

– Спасибо, Анна. Помоги, Бог, семье твоей. Прощай и ты, зеленоглазка. Через много-много лет, когда зеленый цвет твоих глаз потускнеет, а душа, настрадавшись, утихомирится, напишешь ты книгу. Начнешь свое повествование с молодых годов твоих отца с матерью. Сто годочков загонишь ты в свое творение, как пастух загоняет косяки лошадей в загон. Ты, светлая головушка, расти, набирайся ума, барахтайся без надежды на помощь отца с матерью. Сама, сама, до конца своих дней – все сама. Три раза будет к тебе подбираться та, что с косой бродит да человеческие жизни скашивает, – отобьешься! Не скоро, ой не скоро ты скумекаешь, что тебе сотворить с пролетевшими косяками да табунами прожитых годов. Вот тебе загадка на всю жизнь. А я пошла. Я покидаю Россию, пускай без меня вершится ее судьба. А мне только бы поскорее оказаться на пороге родного очага.

– А что тебя заставило покинуть родину? – спросила мама.

– Это моя тайна. У каждого человека есть тайна. Пускай он с ней и живет-поживает.

Сербиянка поклонилась, дошла до двери, обернулась:

– Знаю, Анна, хочешь спросить про себя. Уедете вы на завод. Только запомни, куда б вас судьба ни загнала, она всюду за вами, не отстанет. Храни всех вас, небесная сила.

И ушла. И больше мы ее никогда не встречали, не видели. Пророчества же Сербиянки сбывались.