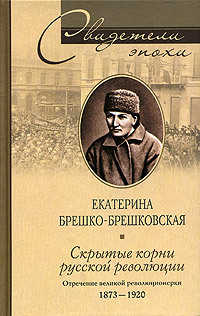

Автор книги: Екатерина Брешко-Брешковская

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Глава 21

Побег, 1881 год

По причинам, описанным в предыдущей главе, продолжаю рассказ о нашем побеге словами Тютчева.

«В ночь перед побегом мы перенесли весь наш багаж, седла, мешки и ружья на берег реки, которая текла у нас под самыми окнами, переправили его на лодке примерно на две версты вниз по течению и спрятали в лесу на противоположном берегу. Наш проводник уже ждал нас там и должен был стеречь багаж до следующей ночи, когда мы приведем туда четырех лошадей, оседлаем и навьючим их и сразу же выступим в путь, чтобы до рассвета уйти как можно дальше от населенных мест. Мы планировали днем прятаться в тайге, а ехать ночью, чтобы таким образом избежать ненужных встреч, пока не удалимся в ненаселенные земли.

Мы решили идти через тайгу в сторону Укыра. Таежная тропа начиналась в селах Суво и Бодона, расположенных примерно в двадцати пяти верстах от Баргузина на противоположной стороне Баргузинской долины. За короткую летнюю ночь было невозможно преодолеть по степи такое расстояние, избегая деревень, поэтому приходилось продвигаться очень осторожно, постоянно прислушиваясь, чтобы быть уверенными, что на дороге никого нет. Поэтому мы решили идти не степью, а по окружающим ее нагорьям. Это значительно удлиняло путь и требовало нескольких лишних дней, так как приходилось вести лошадей через тайгу, где не было никаких дорог.

Оседлав лошадей и распрощавшись с товарищами – Черневским и Катковым, которые нас провожали, – мы, наконец, тронулись в путь. Сразу же начался подъем в гору. Из-за непривычки вьюки наших лошадей постоянно ударялись о деревья. В темноте мы не видели под ногами замшелых камней и ветвей и сразу же получили представление обо всех препятствиях, которые нам встретятся… Нередко кто-нибудь из нас спотыкался и падал либо лошадь проваливалась в яму. Багаж мешал лошадям, и они беспокоились. Не обошлось и без падения вьюков. Нам пришлось остановиться и перепаковаться. До рассвета мы прошли не более пяти-шести верст. До ночи мы спрятались в чаще, привязав лошадей к деревьям длинными веревками. Разумеется, не было и речи о том, чтобы развести костер, и нам немилосердно досаждали сибирские „злые комары“.[48]48

Поговорка сибирских бродяг: «Сибирь добрая, комары злые, народ милосердный» (Е. Б.).

[Закрыть] Екатерина Константиновна мужественно переносила первое испытание и сама вела свою лошадь. Она сразу же стала учиться седлать и навьючивать лошадей и к концу нашего путешествия делала это превосходно. На первой стоянке мы поочередно несли караул, однако не позволили Екатерине участвовать в нем, невзирая на ее протесты. У нас имелись все основания для бдительности. От часового требовалось следить за лагерем и за лошадьми, пока остальные спали, и быть готовым к нападению медведей… Мы прекрасно знали, что в это время года такое нападение маловероятно, поскольку в тайге для медведей было много пищи, но предосторожность не мешала, и мы твердо придерживались этого правила. У Екатерины Константиновны не было ни ружья, ни револьвера. Не знаю, умела ли она вообще стрелять. Всегда будучи отважной и, можно сказать, разумно смелой, она, как мне кажется, считала лучшим способом атаки и обороны убеждение, хотя в принципе всегда ревностно поддерживала и другие средства. С порядком смены караулов ей пришлось смириться, хотя впоследствии она пыталась нарушить этот порядок всякий раз, когда после изнурительного дня один из товарищей должен был бодрствовать три часа, пока его не сменят. Естественно, мы исключили из числа часовых и нашего проводника, ссылаясь на его возраст… Первая смена всегда была самой трудной, поскольку после целого дня пути и ужина одному из нас приходилось бороться со сном, непрерывно находясь в движении и куря. В эту смену всегда назначали того, кому в предыдущую ночь доставалась короткая смена. Впоследствии мы жалели, что не взяли с собой собаку, однако мы боялись, что она будет лаять. Это было разумное опасение, но оно имело смысл лишь в первый день пути, когда мы находились неподалеку от жилья. В дальнейшем собака стала бы бесценным стражем, а кроме того, помогала бы нам на охоте. Также звери всегда убегали еще до того, как мы успевали достать ружья. Имея собаку, мы могли бы охотиться на крупную дичь.

Собирая запасы продовольствия, мы рассчитывали, что сможем охотиться, так как горы изобиловали птицей, дикими оленями и изюбрями. Но из-за отсутствия опыта мы не понимали, что одно дело – осторожно пробираться через тайгу с ружьем в руках и совсем другое – идти с караваном из четырех лошадей, которые распугивают всю дичь. За все время пути нам удалось подстрелить, и то случайно, лишь одну маленькую птичку. Но мы слышали звуки, издаваемые изюбрями, а иногда даже медведями. К концу нашего пути, из-за полного отсутствия мяса и жиров, наше здоровье было неважным. Питание состояло исключительно из жидкой кашки, сваренной из молотых ржаных сухарей с солью и диким луком, и кирпичного чая без сахара. У нас имелся небольшой запас лекарств, но не было ни соды, ни магнезии, а главным образом хинин, который вообще не понадобился.

На втором и третьем этапах пути мы шли в сторону Верхнеудинска вдоль болотистой таежной речки, которая называлась Читкана. Требовалось пересечь ее, чтобы выйти к горному хребту, который ограничивает долину Баргузина с юга. Чем дальше мы продвигались, тем более трудным становился путь. Река была широкой, а подходы к ней преграждали высокие курганы, разделенные глубокими расселинами, через которые человек едва мог пробраться. Проводник не знал эти края, но, насколько мы могли видеть, вся долина реки была такой. То же самое значилось и на наших картах. Впоследствии мы на горьком опыте узнали, что все речки и ручьи были нанесены на карту исключительно на основании расспросов: никаких изысканий или съемки местности здесь не проводилось.

Посовещавшись, мы решили вернуться к ближайшему селу Читкана, пройти его ночью, затем идти по степи в направлении Бодона и лишь оттуда снова подниматься в горы. Так мы и сделали.

Рано утром возвращаясь к Читкане и неожиданно выйдя на открытое место, мы увидели крестьянина, который ехал на лошади в нашу сторону. Он, несомненно, увидел нас, и мы очень встревожились, так как знали, что нас уже наверняка активно ищут. Крестьянин проехал саженях в двадцати от нас, старательно отворачиваясь. Увидев это, проводник утешил нас, сказав, что этот человек нас не выдаст, поскольку сам боится опознать нас. Весь день мы прятались неподалеку от села. Ночью, когда все стихло, мы быстро миновали его под аккомпанемент громкого лая бесчисленных собак. Не знаю, видел ли нас еще кто-нибудь; в любом случае даже если и видел, то промолчал. Позже мы узнали, что власти нашли следы нашего лагеря на Читкане и решили, что мы пошли вверх по реке к Верхнеудинску. На поиски нас послали один отряд охотников из крестьян вверх по реке, а второй отряд вышел из Верхнеудинска ему навстречу. И лишь встретившись, оба отряда поняли, что мы пошли не к Верхнеудинску, а в другую сторону.

Миновав село Читкана, мы пошли степью, однако, хотя мы и спешили, рассвет застал нас все еще в степи перед глубокой рекой. Мы переправились через нее с помощью бурятов.[49]49

Они одолжили нам быков с широкими спинами, на которых мы переплыли через реку как на пробках (Е. Б.).

[Закрыть] Они не догадались, что встретившиеся им „золотоискатели“ из города – те самые преступники, которых полиция усиленно ищет уже несколько дней…

Оттуда мы начали подъем в горы, а оставшаяся внизу бурятская деревня только-только пробуждалась от сна. Мы решили, что наконец-то нашли верный путь и что проводник ведет нас по хорошо знакомой ему тропе. Несмотря на утомительный ночной переход, мы продолжали идти до полудня, чтобы убраться как можно дальше от обитаемых мест. Поначалу все шло хорошо. Хотя тропа иногда исчезала, все же ее можно было найти. Зарубки на деревьях находились точно там, где и говорил проводник. К полудню мы удалились верст на пятнадцать от Бодона и решили отдохнуть до утра. Мы вышли почти на самый гребень хребта, точно напротив Баргузина, который могли разглядеть в телескоп. Мы часто вспоминали эту ночь напротив города, в котором зря потратили столько лет жизни… Все мы были возбуждены, уверенные, что раз удалось справиться с главной проблемой – незаметно уйти в горы, – то на дальнейшем пути больше нам ничего не помешает… Брешковская, никогда не терявшая мужества и стойко переносившая усталость, от радости принялась дразнить меня, заявляя, что, наверное, я тоскую вдали от Баргузина и его жителей, особенно женщин, и не прочь вернуться… Линев рассказывал разные случаи из своей жизни в Америке, пока чинил порванное седло, в чем ему помогали мы с Шамариным. Проводник выглядел мрачным, но он был пожилым человеком, и мы приписали это усталости.

На рассвете, проглотив, как обычно, жидкую баланду, мы выступили в путь. Поначалу все шло гладко. Зарубки на деревьях некоторое время продолжались, а потом исчезли. После дневки проводник сказал, что пойдет один искать тропу.

– Думаю, что мы идем правильно, но кто знает? – сказал он. – Я очень давно здесь не ходил.

Он отсутствовал около двух часов, а вернувшись, сообщил, что не нашел зарубок, но все равно нужно идти вперед и подняться на ближайшую вершину, где тропа наверняка отыщется снова. Мы сами начали поиск этой тропы, руководствуясь компасом и картой, но только запутывались все сильнее и сильнее. Приходилось вести лошадей под уздцы, топорами расчищая для них дорогу через заросли или пробираясь между стволов деревьев. С вершины горы можно оглядеться, выбрать направление и определить, по какому склону удобнее спускаться, но невозможно сказать, удастся ли пройти по выбранному пути с навьюченными лошадьми. Если оставаться у подножия горы в долине или у реки, высокие деревья закрывают обзор, и путь приходится выбирать вслепую. Можно пойти по пути, который вроде бы ведет в нужную сторону, но потом долина либо повернет в ином направлении, либо окажется непроходимой для лошадей, и придется возвращаться до исходной точки. Порой мы теряли целые дни в бесплодных попытках подняться на гору или спуститься с нее. Мы старались тратить как можно меньше времени и в непроходимых местах нередко поднимали или спускали вниз лошадей. Отряды, посланные за нами, в этих случаях зачастую в недоумении теряли след и были вынуждены описывать широкие круги…

Например, однажды мы спускались по довольно крутому склону к горной реке, которая пенилась под нами в каменистом ложе. Неожиданно мы увидели, что склон кончается обрывом высотой сажени в четыре и река течет прямо под этим обрывом. Даже человек не смог бы здесь спуститься без веревки, не говоря о лошади. Но мы могли разглядеть дно реки. В этом месте она была неглубока, и мы решили спустить лошадей на веревках, которые у нас, к счастью, были. Расседлав самую смирную лошадь, мы подвели ее к краю обрыва, обернули войлочным одеялом и пропустили веревку между ее передних и задних ног, а затем стали медленно и осторожно подталкивать бедное животное к краю. Веревки натягивались, и мы понемногу вытравливали их, пока лошадь не опустилась в реку, где ее ждали товарищи, спустившиеся первыми. Вода доходила только до брюха лошади. Почувствовав твердую почву под ногами, она быстро оправилась от страха и стала жадно пить. После этого мы точно так же поступили с остальными лошадьми, к изумлению проводника. Затем мы опустили вьюки точно на конские спины. Когда лошади были навьючены, вниз спустилась и Екатерина Константиновна. Линев помог ей сесть в седло, и мы благополучно переправились через реку, хотя в этом месте не было брода и лошадям порой приходилось плыть. К счастью, в реке попадались отмели.

Кроме того, мы сталкивались с большими затруднениями при подъеме на горы. Однажды произошел такой случай. Склон был крутой, а погода очень жаркая. Вероятно, от усталости, жары и жажды одна из лошадей внезапно споткнулась, упала и с грохотом покатилась вниз, пока не ударилась о ствол. Он остановил ее, но свалившиеся с лошади вьюки катились дальше. Мы думали, что лошадь сломала хребет и больше не встанет, но после того, как облили ей голову водой и расседлали, она оправилась и через час-другой пошла дальше как ни в чем не бывало.[50]50

Подобные случаи происходили часто. Особенно много проблем нам доставляла лошадь Шамарина. Она была очень нервной и доводила нас до отчаяния, когда начинала метаться на подъемах (Е. Б.).

[Закрыть]

Особенно опасны были горные ручьи, текущие по каменистым руслам, в то время года превращавшиеся в глубокие и бурные потоки. Переправляться через них на плоту было немыслимо: плот бы мгновенно унесло и разбило в щепки на камнях. Однажды Шамарина, искавшего брод, спасло только то, что он обвязался веревкой, другой конец которой держал Линев, стоявший на берегу. Лошадь Шамарина потеряла дно под ногами, как только они вошли в воду, и течение потащило их на камень. И лошадь, и всадник перевернулись и исчезли под водой, вниз головой и вверх ногами. Шамарин вынырнул из воды за камнем, и с помощью веревки его вытащили на берег. Лошади удалось выбраться на наш берег самостоятельно, но гораздо ниже по течению. Это происшествие стоило нам шинели и некоторых других вещей, унесенных течением,[51]51

Тютчев не упоминает, что подобные случаи чаще всего происходили с ним. Он был первым во всех опасных предприятиях и начинаниях (Е. Б.).

[Закрыть] но тем не менее кое-как удалось переправиться через реку.

Все эти и многие другие приключения, которые стали для нас обычным делом, отнимали много времени и сил и, что самое важное, сильно замедляли наше продвижение. Тем не менее мы шли вперед и потому не теряли присутствия духа. Как я вспоминаю, сразу же после падения лошади и изнурительной переправы мы остановились на ночь на берегу ручья. Я нес караул во вторую смену. Когда занимался рассвет, проснулся проводник. Он вскипятил себе чаю, съел несколько сухарей и, взяв ружье, сказал, что сходит вниз по речке и попытается поохотиться. Прежде он часто покидал лагерь в поисках тропы или ради охоты, хотя никогда не приносил добычи, и его поступок не возбудил моих подозрений. Товарищи тоже проснулись. Мы позавтракали, оседлали лошадей и стали ждать проводника. Прошел час или два; он не возвращался. Мы решили, что он заблудился, несколько раз выстрелили, подавая сигнал, и наконец пришли к выводу, что он попросту дезертировал, понимая, что не сможет привести нас в Укыр, поскольку с самого начала сбился с пути. Обнаружилось, что он забрал свой чапан,[52]52

Чапан – крестьянская накидка с капюшоном (местный термин).

[Закрыть] топор и чайник. Ночью он, вероятно, прятал их где-то в кустах… Когда нас привезли назад, в Баргузин, друзья рассказали, что он благополучно вернулся, но избегал их посещать, и они не понимали, что это значит. Следствие так и не узнало, что он был нашим проводником; поэтому Василия не тронули. У властей сложилось впечатление, что у нас вообще не было проводника. Погоню же на наш след направил бурят».

Глава 22

Схвачены, 1881 год

Теперь я перехожу к описанию катастрофы, которая положила конец надеждам и привела нас обратно в тюрьму. Снова предоставляю слово Тютчеву.

«Мы встретили этого бурята за день или два до бегства проводника. В полдень мы, как обычно, остановились на берегу реки для отдыха. Пока готовилась баланда, я ушел из лагеря, надеясь наловить рыбы. Когда я вернулся, товарищи сказали, что на них наткнулся старый бурят, возвращавшийся в свою степь из тайги. Он принял их за золотоискателей, и мы решили, что этот случай останется без последствий.

Потом мы узнали, что этот бурят, вернувшись домой, рассказал своим соплеменникам, что встретил в тайге четверых золотоискателей, и описал наших лошадей и одежду. Новость широко разошлась и в конце концов достигла ушей главного бурята, тайши, который сразу же вызвал старика в степную думу. Подробно расспросив его, тайша сообщил обо всем исправнику, и тот немедленно собрал конный отряд из крестьян и бурятов. Старик привел их на то место, где встретил нас. Естественно, людям, знавшим тайгу, достаточно было напасть на след, чтобы пройти по нему до конца. В тайге с ее глубокими мхами и болотами следы людей и зверей сохраняются долго. Здесь легко выследить даже пеших путников, а следы четырех лошадей остаются даже после сильных дождей. Путь отмечают также кострища и лошадиный помет. Через несколько дней отряд догнал нас как раз в тот момент, когда мы достигли вершины на северном конце хребта и перед нами лежали реки, текущие на юг, в бассейн Амура…

Но я забегаю вперед. Узнав, что проводник сбежал, мы совсем не опечалились, так как уже поняли, что он абсолютно бесполезен, а кроме того, были уверены, что он сумеет вернуться назад, в степь. И мы пошли дальше. Последние этапы давались нам легче и быстрее, так как мы уже привыкли к лесной жизни, а лошади привыкли к нам. Мы были здоровы и бодры, как прежде. Даже Линев не жаловался на свой ревматизм, так как стояла великолепная погода. Как-то раз Екатерина Константиновна, проснувшись утром, обнаружила, что у нее сильно распухли ноги, – она даже не смогла надеть обувь и лишь с большим трудом натянула на себя мои большие запасные башмаки, но через два или три дня ноги у нее совершенно прошли.

Мы были так уверены в своей безопасности, что даже не выставляли караул – ни днем, ни ночью. Однажды в конце июня[53]53

Насколько я помню, это было в июле (Е. Б.).

[Закрыть] мы оказались в долине, со всех сторон окруженной горами. После обеда и недолгого отдыха мы оседлали лошадей и приготовились выступать, когда неожиданно заметили человека, перебегавшего от дерева к дереву на гребне хребта. Потом появился еще один и еще. Кто-то из нас сказал: „Это тунгусы“. Нам так хотелось в это верить, что мы прониклись этим убеждением и с интересом стали ждать, что будет дальше. Новые люди появились на вершинах гор справа от нас. Очевидно, они старались скрыться за деревьями. Это выглядело довольно подозрительно, поскольку мы не понимали, зачем этим тунгусам прятаться. Неожиданно тишину леса прорезал голос:

– Выходите, православные!

Мы по-прежнему не понимали, что происходит, и крикнули в ответ:

– Кто вы?

– Николай Сергеевич, нас за вами послал исправник из Баргузина…

Нас окружили со всех сторон. Деревенский старшина, первым окликнувший нас, попросил меня подняться к нему, потому что сам он боялся спускаться… Взяв ружье, я направился вверх, еще не решив, сдаваться или нет; однако я был полон решимости в любом случае держаться с максимальным достоинством. Мы поспешно договорились, что, пока меня не будет, мои спутники должны уничтожить все документы и еще кое-что. Если на меня нападут, они должны стрелять. Но, обдумывая ситуацию, я потерял надежду. Что ждет нас в будущем? Я знал, что сибиряки обычно безжалостно избивают пойманных беглецов. Этого следовало избежать любой ценой. Но как? В моей голове промелькнула мысль, что нужно выговорить себе право остаться при оружии, пока мы не встретимся с исправником. Если они на это согласятся, наша безопасность обеспечена. Поднимаясь на гору, я заметил, что преследователи очень многочисленны и что каждый стоит за деревом с ружьем в руках. Не доходя метров десяти до старшины, я сел на ствол дерева и положил ружье на колени. Начались переговоры. Я сразу же понял, что старшина, с которым я был знаком, настроен очень дружелюбно и готов во что бы то ни стало согласиться на мои условия и мирно покончить с делом. Он сказал, что исправник велел ему застрелить наших лошадей, чтобы мы не смогли сбежать. Но он решил пощадить бедных тварей, сказав:

– Кроме того, в этом нет нужды.

Я спросил его, где исправник, и узнал, что тот ждет нас в степном бурятском селе. Мы могли вернуться туда за два-три дня. Я сказал:

– Ладно, старшина, давай договоримся. Мы готовы идти к исправнику, но лишь на следующих условиях: у нас будет отдельный лагерь. Вы можете разделиться – один отряд поедет впереди нас, другой сзади. Разумеется, ружья останутся при нас, пока мы не встретим исправника.

Старшина тихо ответил, что не нужно бояться ни его, ни остальных крестьян, добавив:

– А мы боялись вас – думали, что вы будете стрелять!

Он сразу же согласился на все наши условия, и я обменялся с ним рукопожатием.

Услышав, что мы живем исключительно на сухарях, старшина немедленно пообещал снабдить нас продовольствием – мясом, шаньгами и даже сметаной, законсервированной специальным способом. Он сказал:

– А теперь мы приведем своих лошадей – они здесь неподалеку. Сварите себе обед, мы тоже поедим, а потом тронемся.

Я спросил, сколько у него людей. Он ответил: восемьдесят три, и объяснил, что это уже третий отряд, организованный после нашего побега. Один отряд направился в Верхнеудинск, а второй тщетно искал нас на пути в Укыр… Как сказал мне старшина, тунгусы из его отряда заметили нас утром и шли за нами, пока мы не остановились. В то время как мы обедали и отдыхали, они привели главный отряд, который занял все вершины вокруг долины.

Я вернулся к товарищам в сопровождении старшины и сообщил им условия нашей „капитуляции“… Старшина добросовестно исполнил свою часть соглашения. В первую ночь мы устроили отдельные лагеря, но на следующий день, увидев, что наши стражи настроены очень дружелюбно, мы добровольно присоединились к ним. Приближаясь к месту, где нас ждал исправник, мы посовещались со старшиной и решили разрядить все наши ружья. Тайга огласилась такой канонадой, какой наверняка здесь никто не слышал.

Исправник Языков встретил нас очень холодно, но, как всегда, вежливо. Мы подверглись личному, но поверхностному обыску. У нас отобрали только деньги и оружие. После этого нас посадили в тюрьму Читканской волости. Через пять дней за нами приехал капитан Гленский и под конвоем солдат отвез нас в Верхнеудинск. Когда мы проезжали Баргузин, нам позволили сходить под присмотром казака в город, чтобы попрощаться с друзьями и знакомыми…»

На этом я кончаю цитировать воспоминания Николая Сергеевича Тютчева и продолжаю своими словами. Я гораздо лучше помню, что произошло со мной после того, как рассталась с товарищами, и поэтому мой рассказ будет более точным.

В Верхнеудинске нас держали под стражей на гауптвахте. Двадцать пять солдат стерегли нас днем и ночью. Очевидно, власти считали нас «отчаянными» людьми и решили охранять, не считаясь ни с какими расходами. Меры для нашей поимки были приняты по всей Сибири. Повсюду разослали наши фотографии и в одном лишь Верхнеудинске арестовали несколько сотен жалких бродяг в надежде, что мы окажемся среди них. В Петербург и обратно непрестанно летели сообщения. Сибирское начальство ликовало, когда наконец смогло сообщить, что беглецы пойманы.

После этого началась длительная переписка по поводу мер наказания. Линев, Тютчев и Шамарин, как административно-ссыльные, не подлежали обычному суду. Через четыре месяца из Петербурга пришел приказ сослать их в Якутскую область – Тютчева на пять лет, двоих других – на шесть. В досье на Николая Сергеевича имелась важная запись о «недоказанном деле», и по этой причине, а также вследствие его отваги, с ним обращались более сурово.

Из Верхнеудинска они уезжали с мешками, полными не только еды и одежды, но и паспортов и других документов, сделанных заключенными – знатоками гравировки, которые в тюрьме изготовляли фальшивые деньги для всей Монголии и Забайкальской области.

Мои друзья не отказались от идеи побега даже из Якутска. Каждого из них отправили из Иркутска на тройке с двумя жандармами. Стояла зима, и они мчались вниз по Лене с ужасающей скоростью, проехав 3000 верст от Иркутска до Якутска за 12 дней. На новом месте ссылки они в известной мере пользовались свободой, навещая друг друга в своих отдаленных избушках и заведя обширные знакомства среди ссыльных, разбросанных по колоссальной пустыне. Их повсюду полюбили за неизменную готовность прийти на помощь и защищать других, а также за жизнерадостность и мужество даже в самых трудных обстоятельствах. Все трое представляли собой разные типы характера и превосходно дополняли друг друга.

Тютчеву под конец срока добавили еще два года ссылки, потом еще два года и в третий раз два года, так что после нашего побега он провел в Сибири одиннадцать лет вместо пяти, но постепенно перебирался с востока на запад.

Линев, возвращаясь в Россию после четырех лет пребывания в Якутской области, узнал, что его ссылают в Саратовскую губернию. Ему заявили, что он не имеет права ехать в одиночку, а должен присоединиться к партии обычных заключенных. Стояла зима; пересыльные пункты протапливались только после прибытия новой партии. В одном из этих пересыльных пунктов между Иркутском и Красноярском Линева однажды утром нашли мертвым. Никто не видел, как он умер. Полный мрак окружает последние часы этого человека – гиганта и телом, и духом. Смерть Линева, которого я любила и глубоко уважала, стала первой понесенной мной потерей среди членов моего ближайшего революционного окружения.

Молодого Шамарина через год перевели из Якутска в Селенгинск – город в Забайкальской области. Когда закончился срок ссылки, он вернулся оттуда домой в Камышлов Пермской губернии. Позже он поступил в ветеринарный институт в Дерпте, а затем служил в земстве Московской губернии.

После их отбытия я провела в Верхнеудинске еще пять месяцев. Согласно тогдашним законам, беглым осужденным полагалось то же наказание, что и бродягам, то есть сорок ударов плетью и четыре года каторги. Полицейский суд в Баргузине, как непосредственный представитель судебной власти (в то время в Сибири других судов не было), приговорил меня по закону к этому суровому наказанию. Приговор следовало утвердить в государственном полицейском суде, а поскольку он касался политического заключенного, то и столичными властями. Мне пришлось ждать исполнения приговора целых девять месяцев. Я знала, что каторги мне не миновать и что порка будет назначена; но внутренний голос говорил мне, что власти не осмелятся применить телесное наказание. Однако я была уверена, что даже если случится самое худшее, то я перенесу эту пытку, не прося о милосердии. Я не собиралась выдумывать предлоги, чтобы избежать ее, будучи уверена, что начальство само решит не прибегать к ней, а я не желала, чтобы оно объясняло свою снисходительность состоянием моего здоровья.

Я терпеливо ждала в тюрьме, когда меня неожиданно навестила жена Оконшко, жившего тогда в Верхнеудинс-ке. Она сообщила мне, что меня выкрадут и спрячут – это сделает какой-то человек, посланный женщинами из Верхоленска, снабдившими его деньгами и всеми нужными указаниями. Сердце забилось у меня в груди! Что, если этот план удастся? Мою камеру окружали ружья и штыки. Выйти из нее было невозможно – под окнами стоял часовой, а железные прутья были толщиной в вершок… Согласно секретным указаниям, мне нужно было всего лишь выйти с крыльца на улицу. Там меня схватят и увезут на надежной тройке. Я уже заметила, что после отбоя солдаты всегда ложатся на лавки и на пол, и вскоре после этого тюрьму оглашает храп, не смолкающий до утра. Лишь у двери гауптвахты день и ночь стоял часовой, не позволяя проходить никому, кроме начальства. Одного из таких часовых следовало подкупить, но соблюдать при этом большую осторожность, чтобы не ошибиться. Я выбрала одного из солдат, который, по моим наблюдениям, был откровенным наемником. Оконшко принесла мне денег и вообще оказала большую помощь. Сперва я дала солдату небольшую сумму, пообещав, что дам еще больше, когда он выпустит меня на улицу. Были установлены ночь и час побега. Я устроила на своей кровати чучело. Тройка ждала на улице. Когда я подошла к солдату, показав ему сторублевый банкнот, он опустил ружье, загораживая проход, и покачал головой. Очевидно, он боялся. Малейшая улика, свидетельствующая о его соучастии, привела бы его на каторгу. Оконшко пришла на следующий день узнать, что случилось. Человек с лошадями ждал меня целую ночь. Это была уже третья моя неудача, и я переживала ее очень тяжело.

За месяц до моего отъезда ко мне пришел модный в городе доктор Казанский.

– Что вам нужно, доктор? – спросила я.

– Я пришел выполнить маленькую формальность.

– Какую?

– Я должен засвидетельствовать, что вы не вынесете телесного наказания.

– В этом нет нужды, доктор. Если власти осмелятся назначить мне телесное наказание, я перенесу его. Если они не осмеливаются, то и не должны его назначать.

Доктор нахмурился; ему не понравилась такая бравада со стороны женщины. Он не понимал, что я сознательно пошла на риск только для того, чтобы не создавать прецедента и чтобы вынудить власти сознаться в реальной причине отказа от порки. Я знала, что начальство боится забайкальских ссыльных. И я оказалась права. Меня не тронули, несмотря на приговор забайкальской полиции, в котором точно цитировалась статья закона, требовавшая сорока ударов плетью и четырех лет каторги.

Очень долго я не знала, кто и когда отменил порку. Лишь после того, как я отбыла второй срок каторги и снова возвращалась в ссылку, мне посчастливилось заглянуть в документы, которые вез при себе конвой. В одном из них на первой странице приводился приговор Баргузинского полицейского суда за подписью исправника и его помощника. На второй странице я прочитала следующее: «Признавая, что первая часть приговора [четыре года каторги] соответствует преступлению Брешковской, я нахожу, что порку применять не следует, поскольку: 1) это бесполезно; 2) это унизительно для женщины; 3) это вызовет возмущение всех ссыльных в Забайкалье и прочих местах против властей».

В марте 1882 г. я отправилась в кибитке с двумя казаками, которые снова наступали мне на ноги, на Кару. Мы на один день остановились в Чите, и у меня нашлось время написать родителям. Желая утешить их своей жизнерадостностью, я позволила себе процитировать слова известного денди, который все время повторял: «Chez nous, à Paris».[54]54

У нас, в Париже (фр.).

[Закрыть]

Чтобы продемонстрировать, что меня не огорчает новый каторжный срок, я написала: «Я еду по той же самой, хорошо известной дороге, и вскоре буду говорить, как Урусов: „Chez nous, à Kara“. Все это кажется таким знакомым…»

Позже я глубоко сожалела о таком легкомыслии. Родителей, особенно мать, сильно задело такое видимое безразличие к их переживаниям, и отец написал мне об этом с большой грустью. Осталось только жалеть, что мы не поняли друг друга. Я всегда пыталась приуменьшить в их глазах свои неприятности и всячески приукрашивать перенесенные испытания. Я писала длинные письма, яркими красками описывая эту интересную и богатую страну, рассказывая родителям о своих друзьях и о том, как они обо мне заботятся. Но все было тщетно. Для родителей я оставалась женщиной, лишенной всех прав, каторжницей, кошмаром семьи, и ничего не могло смягчить этого ужасного факта.

Вернувшись в Россию после их смерти, я узнала от брата Николая, что мой побег с его последствиями отразился на них очень болезненно. Пока я жила в Баргузине, моя мать настояла на том, чтобы подать прошение о моем помиловании, и нетерпеливо ожидала ответа. Когда тот пришел, она узнала, что ее дочь пыталась бежать и снова приговорена к каторге. В то время как я считала себя счастливой, поскольку нашла дело жизни, удовлетворявшее моим внутренним побуждениям и требовавшее приложения всех сил, родители глубоко сожалели о моем решении. Я знала, что всем лучшим в себе обязана здоровой наследственности и разумному образованию, которое давала мне мать в детстве и юности. Мы, три сестры, жили и учились дома практически до самого замужества. В окружающем нас обществе, среди дворян, мои родители – Константин Михайлович и Ольга Ивановна Вериго – занимали видное место. С самого детства мы, дети, любили их и уважали за чистоту и благородство их жизни, которая сияла ярким светом в противоположность обычному образу жизни помещиков в отдаленных уголках провинции. Дома мы научились ценить все самое лучшее и прекрасное в жизни и по примеру родителей прониклись верой в человека, в возможность жить согласно своей вере и убеждениям, не обращая внимания на предрассудки и невежество далекой провинции с ее пустой, монотонной жизнью. Внимательное отношение родителей к детским потребностям, постоянная забота о нашем интеллектуальном и нравственном образовании так привязали к ним наши души, что даже в пожилом возрасте мои братья и сестры продолжали ощущать их присутствие. Мы, их дети, всегда оставались друзьями, и все, кроме меня, провели жизнь в полном согласии с тем, чему их учили родители и какой подавали пример, хотя, возможно, и не столь гармонично, так как их семейная жизнь оказалась не такой удачной, как у родителей, которые были поразительно счастливой парой.