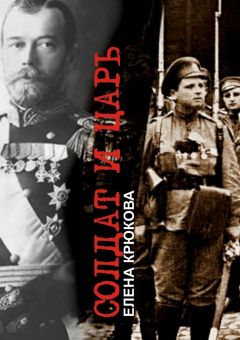

Читать книгу "Солдат и Царь. Два тома в одной книге"

Автор книги: Елена Крюкова

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Офицеры молчали. Авто тряхануло крепко. Сашка развернулся и уже осознанно, зло засадил старику в скулу, с ближнего размаху.

– Не слышу! Все – слыхали?!

Старый офицер утер кровь со рта. Она опять сочилась, текла из-под губы вниз, по гладко выбритому подбородку.

– Все. Слышали.

– Куда едем?

Молодой дрожал весь. Дрожал рот, дрожали белесые брови, дрожали пальцы, даже уши, как у связанного зверя, дрожали.

– К вдове Исадовой.

– Это где?

– На Покровской, ближе к Тоболу. Сейчас направо чуть забрать!

…Мерзляков подрулил к дому Лидии Исадовой. Офицеры шли впереди, под прицелом Сашкиного нагана; они все – сзади. Лямин в темноте не видел мраморных ступеней лестницы. Античных статуй, побитых пулями.

– Богато живет твоя вдовушка! – Сашка двинул промеж лопаток молодого. – Твоя любовница?

Молодой обернулся. Такого лица Лямин не видал еще за всю революцию и всю войну – ни у людей, ни у зверей, ни на картинках, ни в синематографе. Такого черного, дикого лица.

– Моя мать.

– Фью-у-у-у, – присвистнул Сашка и стволом нагана сдвинул ушанку набекрень, – нежданный поворот событий, и миль пардону я прошу!

– Это я вас прошу. Можно, я к матери зайду один? Без вас.

– Вас, нас! Уехал в Арзамас! – заорал Люкин, играя наганом. – А я на мамашу посмотреть желаю! Ступай все, ребята!

Молодой дернул за веревку звонка, да они ждать не стали: Андрусевич налег всем телом, Люкин ногой выбил дверь. Она с грохотом и лязгом упала в коридор. За упавшей внутрь дверью стояла женщина со снежными косами корзиночкой вокруг головы, с таким же мелко дрожащим, как у молодого офицера, лицом. На морщинистой шее светилась низка бус из речных жемчугов.

– Вольдемар… Кто эти люди?

– Мама. Ты только не волнуйся. С нами все будет хорошо. Ты только… У тебя тысяча рублей – есть?

Пока молодой говорил, седовласая женщина становилась белая лицом, как ее метельные волосы.

– Вольдемар… Откуда… Когда папу расстреляли, я все деньги… отправила в Харьков, тете Даше… ты же знаешь… помнишь…

– Я не помню!

Крик раздвинул стены коридора. Где-то далеко зазвенели часы. Лямин считал удары.

«Одиннадцать. Скоро полночь. Почему я не в Доме, со спящими царями? Не с ней рядом?»

Подумал о Марии и увидел ее. Постель; и она спит. Волосы на подушке. Рука сжата в кулак. Все глубже сон, и кулак разжимается.

…а о Пашке даже и не вспомнил.

– Сыночек мой…

– Мама! Посмотри, пожалуйста! В шкатулке! Сколько есть! Все отдай!

Молодому очень хотелось жить.

Белокосая старуха исчезла. Солдаты ждали. И офицеры ждали. Старуха вышла, в руках – купюры. Протянула Люкину, а взял Мерзляков. Не стал считать, сразу в карман куртки засунул. Угрюмое лицо чуть подовольнело.

– Негусто, – выдохнул Сашка.

– Уж сколько есть, – бормотнул Андрусевич.

– Скольки ни есть – все наши! – выкрикнул Сашка.

Старуха стояла навытяжку, как в строю. Безотрывно глядела на молодого офицера.

– Оставьте мне его, – беззвучно сказала, чуть тронув чернокожаный рукав Мерзлякова.

– Что выдумала, – весело подкинул и поймал обеими руками, как младенца, наган Люкин, – он пленный! Закон военного времени знаешь?

Старуха повернулась к ним ко всем спиной. И пошла по коридору. И открыла дверь. И за нею исчезла.

Молодой офицер стеклянными глазами смотрел ей вслед.

Он видел ее и за закрытой дверью.

…Они стучали в разные двери. Стучали – уже не выбивали. Ждали. Открывали испуганные люди. Кто всклокоченный, с постели прыг. Кто не спамши, при полном параде, – и в разных одежках: кто во фраке, кто в потрепанном халатишке, кто в рясе, кто в салопе, кто в фартуке, только из-за плиты. Кто в залатанных отрепьях; кто в бывших бархатах и плисах. Кто в строгом пенсне. Кто в смешном, с лопастями и кружевами, чепчике. Они объезжали всех родных, друзей и знакомых арестованной троицы, и все давали им деньги. Видели страшные, уже будто мертвые, лица трех офицеров – и давали. Кто сколько может. Много. Немного. Карманы куртки Мерзлякова непомерно раздулись. Люкин потирал ладони. Андрусевич свистел сквозь зубы модную песенку:

– Цыпленок жареный,

Цыпленок пареный

Пошел по улицам гулять!

Его поймали,

Арестовали,

Велели паспорт показать!

Я не кадетский,

Я не советский,

Я не народный комиссар!

Я не расстреливал,

Я не допрашивал,

Я только зернышки клевал!

И лишь Лямин молчал. Молчал и изредка оглядывал офицеров.

Они едва не валились с ног. Им хотелось или спать, или скорей умереть.

…Вышли из очередного парадного. Тяжелая дверь едва не наподдала Лямину по заду. Еле отпрыгнул. Офицеры шли, под прицелом, впереди. Михаил замыкал шествие.

– Черта ли лысого, – раздраженно выдавил Люкин, – устал! И все устали. А не развлечься ли нам наконец? Мы ж – развлекаться пошли!

– Развлеклись, – Мерзляков похлопал себя по отдутым карманам.

– И то. Спасибо этому дому, рванем к другому!

– А к какому?

Так же кучно, тесно завалились в авто. Рассаживались, кряхтели. Молодой офицер смотрел в окно, плакал.

…Мерзляков сперва поколесил немного по ночным улицам, потом свернул и покатил по Лазаретной на окраину. Лужи, схваченные слюдой ледка, хрупали под тугими колесами. Офицеры молчали, и они молчали. А что было говорить?

«Смерть чуют. Наша взяла».

Затормозил у кроваво-красной вывески: «ДОМЪ ЯБЛОНСКОЙ».

– Ага, – хохотнул Люкин и бросил вверх и поймал наган. – Знал, куда прикатить! Покутим, ребята! – Оглядел офицеров. Плюнул в них глазами. – Напоследок.

Вошли. Пелена дыма. На диванах – мужчины, женщины. Задранные на мятые брючины голые белые женские бедра, винные бутылки на столах и подоконниках. Мерзляков заказал водки. Принесли водку. Поставили перед солдатами. Уселись: кто в кресла, кто на кривоногие стулья. Офицеры стояли. Лямин спиной чувствовал их смятение.

…Внезапно все стало ровным, серым, гладким, – равнодушным. Равнодушно он думал о заловленных, как сомы в мережу, офицерах. Зачем они им? Доказать, что они умелые рыбаки? Или – поглумиться, помучить, замучить до смерти, их страхом наслаждаясь?

… – Пей, солдаты революции! – Сашка Люкин разлил водку по стаканам. В одной руке бутылка, в другой наган. Официант, горбясь хуже старика, на подносе притащил закуску: красную рыбу на битых, трещиноватых блюдцах – семгу, севрюгу, – и какие-то странные дрожащие, как студень, куски. «С плавниками, тоже, видать, рыбица. Уж больно жирна».

Андрусевич вцепился в кусок жирного чира и отправил его под жадные усы. Пока нес ко рту – кус мелко трясся, будто насмерть напуганный.

Люкин так и пил, и ел – с наганом в кулаке. Ствол искал груди, лица, лбы офицеров. Они понимали: побеги они – Люкин не сморгнет, выстрелит. Лямин шарил глазами по пышным грудям, торчащим из грязных кружев, по толстым и тонким ногам, – то в чулках и подвязках, то бесстыдно-нагие, они высовывались из-под юбок, и длинных, по старинке, и коротких, по последней парижской моде.

Мерзляков опрокидывал рюмки, одну за другой. Один усидел бутылку; и еще заказал. Сашка подмигнул, кукольно раззявил рот.

– А рыбка-от у них ничо! Пойдет!

Мерзляков открывал новую бутылку. Рассматривал этикетку.

– А интересно, другие живые рыбки у них как? Вкусненькие? Ты пробовал?

Локтем в бок Мерзлякову как двинет!

И тут Мерзляков вскинул глаза и на Сашку Люкина – глянул.

Все замерзло внутри Лямина. Затянулось мгновенным, адским льдом.

«Зима вернулась. Зима».

Глаза Мерзлякова очумело прожигали в Сашке две черных дымящихся дырки.

Михаил испугался. «Сейчас воспламенится. Обуглится!»

Мерзляков перевел глаза на диван. Там целовалась парочка. Чмокали и чавкали, будто съедали друг друга.

«Поросята у корыта. Свиньи».

Перевел взгляд на обои. Рассматривал рисунок.

Лямин тоже рассмотрел. Они близко от стены сидели. Летели ангелы, и в руках у каждого – труба. Трубящие ангелы. В небе, в кучерявых облаках.

«Такие облака у нас в жару… в Жигулях…»

– Умрем… Умрем. Умре-о-о-ом!

Мерзляков сначала вышептал это. Потом голос набирал силу. Возглашал, как поп с амвона.

– Умре-о-о-о-о-ом! Все умрем. Все-е-е-е-е!

– Эй, слышь, друг, – Лямин протянул к Мерзлякову руку. – что это ты завелся? Запыхтел, как старый самовар! Слышь, давай-ка это, кончай…

– Умрем. Умрем! Умрем!

Выбросил руку в сторону стоящих молча офицеров.

– И они – умрут! Умру-у-у-у-ут!

Скрежетал зубами. Еще водки в стакан плеснул. Еще – выпил.

– И я – их – убью. Убью! Убью-у-у-у-у!

Встал. И Люкин встал.

Мерзляков к двери пошел. И даже не шатался. Люкин поднял наган и надсадно взвопил:

– Вперед! Ножками перебирай! Ножками!

Спустились вниз. Офицерики впереди. Красноармейцы сзади, сычами глядели. Губы Мерзлякова тряпично тряслись. Чтобы усмирить губы и зубы, Мерзляков вытащил из кармана чинарик, злобно и крепко закусил желтыми резцами.

– Эх, жалко с бабенками мы не…

Мерзляков посмотрел на Андрусевича так, будто тот уже срамной болезнью захворал. Ствол нагана стал искать Андрусевичеву спину.

– Ну ты, ты, шуткую я… понять надо…

…Опять набились в авто. Плотно, крепко, гадко прижимались. Мотор тарахтел, мелькали снега, черные, осеребренные солью инея стволы, дома – то слепые и мрачные, то со зрячими горящими глазницами.

Ехали долго. Лямин зевнул, как зверь – рот ладонью не прикрыл. Рядом с ним сидел тот молодой, что у матери деньги брал. Под толстым шинельным сукном Лямин чуял – последним пожаром горит худощавое собачье тело молодого. «Не хочет умирать. И все же умрет. Это смерть. Смерть! Всюду смерть. А я что, дурак, только что это понял?»

Мотор заурчал, встал. Мерзляков крикнул визгливо, по-бабьи:

– Вылазь!

Все вылезли. Вывалились на снег, живая грязная картошка из железного мешка.

Офицеры сгрудились. Сбились близко друг к другу. Одно существо, шесть рук, шесть ног.

– Шинельки скидавай, мразь! – так же отчаянно, высоко выкрикнул Мерзляков.

Сашка Люкин тихо, утешно добавил:

– Да не медли, гады. Ведь все одно сымем.

Офицеры стаскивали шинели. Швыряли на снег. Дольше всех возился молодой. Ежился в гимнастерке. Слишком светлые, волчьи глаза; слишком бледные, в голубизну, щеки.

«Да он уже мертвец. Краше в гроб кладут. Гроб? Какие тут у них будут гробы? Да никакие. Жахнем по ним – и все. Поминай как звали. Вороны расклюют. Зимние птицы. Собаки, волки по косточке растащат».

– Что ковыряешься, мать твою за ногу! Минуту хочешь выкроить лишнюю?!

Мерзляков пучил глаза, становясь похожим на лягушку в пруду. Глаза молодого совсем побелели. Белые, ледяные, ясные, загляни – и на дне звезды увидишь. Как днем в колодце.

– Нет. Не хочу.

Голос у молодого оказался на удивление тверд и крепок.

Мерзляков оглянулся на товарищей.

– Что стоите дубами?! Револьверы вытащить не могете?! Или этих… жалко стало?!

Изругался. Люкин подхватил ругань, как песню.

– В бога-душу! Ядрить твою! – Выхватил наган из кобуры. – Глаза вам не завяжем! Вы – нам – не завязывали! Белая кость, холера…

Мерзляков наставил наган на старого офицера:

– Бери шинели, неси в мотор!

Старик наклонился. Уцепил шинели обхватом сильных рук. Под мундиром перекатывались камни мышц. Лямин смотрел ему в сутулую спину. Под мундиром двигались лопатки. Раз-два, раз-два, будто у заводной куклы. Четко и ритмично.

Мерзляков пошел за ним. В лунном свете черными рыбами на белизне снега плыли следы. Теперь в спину Мерзлякова смотрел Лямин. Они оба, белый и красный, подошли к авто. Старик раскрыл дверцу и кинул внутрь авто шинели. Обернулся к Мерзлякову. Плюнул ему в лицо. Мерзляков крикнул невнятно, как сквозь кашу во рту. Выстрелил раз, другой. Старик упал с простреленной головой. Ветер вил жидкие волосенки.

Мерзляков вернулся к офицерам. Андрусевич хихикал и сворачивал цигару.

– Хе, хе… Так все просто… Р-раз – и квас…

Мерзляков опять, как давеча в борделе, заблеял козой:

– Все умре-о-ом… Все-е-е-е! Умре-о-о-о-ом…

– Умрем… умрем… – растерянным эхом отозвался, из-за махорочного дыма, Андрусевич.

Беляк, еще живой, глядел бешено, светло.

Щелкнул выстрел. Офицер упал. Сразу не умер. Крючил пальцы, царапал наст. Грудная клетка раздувалась, ловила последний воздух.

«Черт, как же это тяжко. И это – нас всех ждет?!»

«В любой момент, дурень. В любой!»

– Все равно… Россия… Рос… – выхрипнул офицер, и все его тело пошло мученической волной, одной последней судорогой. Руки обмякли. Пальцы больше не царапали снег, под ногти не набивался лед.

Мерзляков повернул красную на морозе рожу к молодому.

– Ты! Иди.

Подтолкнул его стволом нагана меж лопаток. Лямин глядел – и хорошо было видать под луной, – как мокнет, пропитывается предсмертным потом светлая застиранная гимнастерка молодого – под мышками и под лопатками.

«И мороз нипочем. А может, и там весь сырой, между ног. Страх, он…»

Молодой, Мерзляков и все они дотопали до мотора. Дверца был открыта.

– Ныряй, дерьмо!

Молодой глядел белыми глазами выше глаз Мерзлякова, в лоб ему.

Будто лоб – глазами – простреливал.

Нагнулся, на сиденье уселся.

Мерзляков дико захохотал.

– Да нет! Не сюда! Осел! Много чести! Сюда!

Ногу поднял и резко, сильно двинул ногой молодому в бок. Молодой охнул и сполз на пол авто. Держался за спинку сиденья. Мерзляков в другой раз махнул ногой и сапогом, каблуком ладонь молодому расквасил. А потом ногой – в лицо ему ударил. Глаз тут же заплыл. Молодой уже под сиденьем лежал. Мерзляков за руль усаживался. Щерился.

– Что стоите?! Валяйте! Садитесь!

Сгорбившись, угнездились в авто. Молодой лежал под ногами у Мерзлякова. Мерзляков время от времени бил его ногой куда придется. По скуле. По глазу. По уху. По груди. Бил и молчал. Молчал и бил. Крепко вцепился в руль. Мотор чихал и кашлял, но ехал быстро, подпрыгивая на снежных слежалых комьях.

Андрусевич выбросил в окно окурок. Люкин брезгливо кривил рот.

– Што за дрянь куришь! У меня вот… доедем, угощу…

Лямин смотрел, как снова поднимается нога Мерзлякова в кованом сапоге.

Почему ему так хотелось завопить: «Хватит!» Он никогда не был сердобольным. И благородный офицер – это был злейший классовый враг. Тогда почему он хотел сам двинуть сапогом Мерзлякову в острое, согнутое кочергой колено?

«Я бабой становлюсь. Мне в армии – нельзя».

– Эй, мужики, у кого-нибудь пить есть?

– Выпить – есть. На.

Люкин полез в карман шинели и вытащил странную, всю в узорах, флягу.

– Экая вещица.

– Да ты хлебай. Это я из борделя утащил. Со стола прихватил. Очумеешь, как хорошо!

Михаил цепко сжал флягу. Отвинтил пробку. Прижал к губам. Будто с флягой взасос целовался.

– Эй, ты! Будя! Пусти козла в капусту…

Андрусевич с любопытством глядел на сапог Мерзлякова. Сапог уже отсвечивал влажным, красным. Молодой дышал тяжело, и в груди у него булькало.

Мерзляков ударил особенно крепко и мирно, себя успокаивая, сказал:

– Отдохни.

– Што-то ребята говорили, – Андрусевич опять нервными пальцами цигарку крутил, – Совнарком хотел семейку перевезти в другой город.

Руки Мерзлякова мяли руль.

Пахло соленым.

Сопел и стонал молодой.

«Ковер, – смутно и страшно подумал Лямин, – живой ковер у Мерзлякова под ногами».

– И что? Приказ вышел?

– Нет никакого еще приказа.

– Значится, болтовня.

– Ничо не болтовня.

– А в какой город?

Мотор подскакивал на ухабах, медленно объезжал городские тумбы с расклеенными афишами.

– Да в Москву, думаю так.

– Думай, гусь индийский.

– Так ведь судилище развернуть хотят! Над палачами! Штоб на всю страну – прогремел суд! И все про их козни узнали.

– А что, может, оно и правильно.

Опять нога поднялась. Размахнулась. Каблук попал по ребру. Лямин явственно услыхал хруст.

Молодой простонал особо долго, длинно, захрипел и замолк.

– Черт, – Мерзляков шевельнул носком сапога его за подбородок, – черт! Я его, кажись, утрямкал.

– Так вывали его к едрене матери!

– Погодь. Еще… отъедем…

«Где мы, непонятно. Это не Тобольск. Это иной город. Иное место. Дома странные. Страшные. А может, это и не на земле уже».

Дома вытягивались, превращались в тела длинных ящериц. Из подвальных окон ползли черные блестящие змеи, вставали на хвосты, разевали беззубые пасти. Вереницы черных слепых кротов медленно текли по снегу, огибая стволы лиственниц. Из-под фонарей сыпались, вместо света, золотые и медные черви; падая на землю, они оживали и ползли, ползли. И умирали, застывая на снегу медными жесткими крюками. Оконные створки распахивались с диким грохотом, и, перевешиваясь через подоконники, наземь валились туши медведей, шкуры волков, трупы лисиц, а между ними летели и падали люди и дети. Они падали на снег и растекались по снегу широкими, как плот на Иртыше, красными пятнами. Пятна соединялись в реку, и вот все они уже стояли по щиколотку, а вскоре и по колено в красной теплой реке. Из потока высовывали морды громадные рыбы. Рыбьи глаза обращались в человечьи; рыбьи жабры – в бледные, синие, алые щеки. Глаза вращались в орбитах и вылезали вон из них. И падали на снег, и катились по снегу живым безумным жемчугом. Жемчуг белый, красный, черный. Царские драгоценности. Страшно много денег стоят.

Лямин и глаза отвести от стекла не мог, и не мог уже смотреть. Чудовища наваливались, авто катилось прямо под брюхо каменного слона. Слон поднял ногу, его нога разломилась, разделилась на длинные деревянные жерди, и каждая жердь загорелась, затлела, и быстро, нагло огонь взбирался наверх, к дрожащему слоновьему животу, к серебряным шашкам – лихо загнутым бивням. Бивни отломились, язык слона вывалился; превратился в красный флаг. Обезьяна подбежала, вцепилась, резко и грубо вырвала язык, размахивала красной тряпкой. Множество обезьян за ее мохнатой спиной, за красным голым задом, орали и верещали. Они вопили человечьими голосами. И человечьими словами. Лямин даже слова различал. Но, слыша, тут же забывал, чтобы окончательно не сойти с ума.

– Все! Стоп! Тут!

Мерзляков сам себе скомандовал. Мотор встал. Молодой офицер под сапогами Мерзлякова не шевелился.

– Притворяется. Ты! Давай на снежок!

Ногой Мерзляков выкатил молодого из авто. Молодой лежал бездвижно.

– Выходь! Давай, братишки, в него каждый по одной пуле всадит! Боле не надоть, а то жалко!

Андрусевич стоял над телом офицера, качался.

«И когда успел надраться? Тоже из фляжки люкинской? Гляди, ополовинил…»

– Мне и одной жалко! – тонко крикнул Люкин. – Може, так его тут бросим! Да и укатим! А?! Все одно околеет!

Мерзляков пощелкал пальцами, будто танцуя испанский танец.

– Да, мороз, – согласился.

Лямин молчал.

«Ерунда какая, эти офицеры. Наскочили на нас. Бордель этот. Дома эти, со змеями. Зато у нас теперь мотор и шинельки новехонькие. Теплые. На меху. А слон? Где слон?»

Михаил озирался в поисках слона. Молодой на снегу пошевелился. Ему горло разодрал тягучий стон, больше похожий на сдавленный вопль.

– Я-а-а-а!.. не хочу… Не! Хочу!

«Умирать», – догадался Лямин.

«Так из нас никто не хочет. Никто! А ведь вот умираем! Ни за понюх табаку!»

Далекие дома придвигались, наплывали. Земля под ногами плыла, вертелась. Снег раскатывался прогорклым тестом. Вяз на зубах. На них всех вместо одежды были рваные красные знамена. Знаменами обкручены они были, с ног до головы.

– Где я?!

«Это не мой крик. Это кто-то другой кричит».

Мерзляков подло усмехнулся, послюнил пальцы, будто хотел самокрутку свернуть.

– А-ха-ха, – выцедил, – живехонек. Ну тогда вставай! Офицер должен и смертушку – стоя принимать! Тебя ведь так учили?! Да?!

Молодой лежал на животе. Мерзляков ногой перевернул его на спину. Белые глаза молодого глядели в ночной звездный зенит.

– Хо… лодно…

– Встать!

– Не хо…

– Ты еще пощады попроси! Трус!

У молодого все тело под гимнастеркой мелко задрожало.

– Я… трус?..

Встал. Сначала на четвереньки. Поднатужился. Приподнял зад. Мерзляков беззвучно хохотал, наблюдая, как молодой силится подняться со снега.

– Давай-давай! Сначала задок! Гляди не обделайся! Потом башку вздерни! Собака! Залай еще! Затявкай! Сучонок вонючий!

Молодого корежило, но он встал. Ногами вцепился в землю, как рак клешнями – в добычу. Широко расставил ноги. Шатался. Руками морозный жесткий воздух цапал.

«Как моряк на палубе».

Мерзляков обвел глазами солдат.

– Ну так что же вы, так вашу этак?! Всем патронов жаль?! Бейте ногами!

И сам опять сапог занес, чтобы обрушить всю тяжесть тела: на череп, на печень, куда угодно.

Лямин выхватил наган и быстро, как на охоте, выстрелил. Почти навскидку. Гимнастерка молодого быстро пропитывалась красным. Красная кожа, красные сапоги, красные ладони. Красная звезда. Звезда – это ладонь. Растопыренные пальцы.

– Метко! – Мерзляков ржал конем. – Так я и знал! Мишка в грязь лицом – ни-ни! Молодчага!

Со всего размаху ударил Лямина кулаком по плечу: так хвалил.

И Лямин, сам не зная, как это вышло у него, направил наган – на Мерзлякова.

Глядел в его круглые железные, без ресниц, глаза.

– Но, ты… Ты-ты… Эй, эй! Опусти. Опусти оружие, твою мать!

Молодой лежал смирно, грудь прострелена, белые глаза заволокло соленой плевой, – умер.

– Ты! Мишка! Кончай баловать!

«Я пьян. И я не на земле. Не на земле. Я там, где люди убивают людей. Отсюда на землю хода нет».

Лямин шагнул к Мерзлякову и упер ствол нагана ему в кожаную скрипучую грудь. Будто проколоть его наганом хотел, как ножом.

– Я не балую. Я не конь.

Лицо Лямина начало мелко подрагивать. Пошло вспышками. Изрезалось мгновенными морщинами. Зубы били чечетку. Глаза плясали. Красный язык мотался меж зубами, вываливался наружу.

– А вот ты не человек. Слышишь. Ты не человек. Не знаю, как тебя зовут.

Закричал надсадно:

– Чудище! Ты! Да зубов нет! Зубы – повыпали!

Уже за руки его хватали Андрусевич и Люкин.

– Ты, брат, этово… промерз, што ли, и занемог… Бредишь…

– Держи его крепче, револьвер у него отыми… половчей…

Люкин просунул руку под локоть Михаилу и вырвал у него из кулака наган. Неловко нажал на гашетку, и на морозе выстрел не грохнул, а странно, жестко и сухо клацнул, пуля ушла вверх и вбок. Лямин пытался вырваться. Бойцы держали крепко. Дышали табаком.

– Ты меня зачем пугаешь? – близко придвинув плоское жестяное лицо к лицу Михаила, прошипел Мерзляков. – Я тебе так плох стал? А может, ты и царьков освободить желаешь? Первый к стенке встанешь. Что к стенке! Я тебя – на пустыре изрешечу! Да хоть здесь! На этом взгорке!

Лямин, ловя ртом синий густой мороз, покосился. Почва шевелилась, как оживший мертвец, съезжала. Внизу, далеко под ними, мерцал Тобол, лед прочерчивали стрелы санных следов. Еще дальше, в сизой дымке, расстилался закованный в доспехи льда Иртыш, и совсем уже на краю земли лед и снег сливались с небом; и снег светился черно-синим трауром, а небо вспыхивало алмазной колкой радостью.

Лямин дышал громко, запаленно.

– Ты… слышь… Мерзляк… прости… я сам не свой…

– Недопил! – заржал Люкин и подмигнул.

– Эй, ребята, а кто слыхал такого товарища – Троцкий ему фамилие?

– И где он? В Москве?

– В Москве, где ж еще.

– Все из Москвы! Все – в Москву! А мы тут, на Тоболе, отрезанный ломоть! У черта на рогах! С энтими дурнями, царями, валандаемся! Скорей бы уж…

– Что – скорей?

– Да ничо…

– Столкнуть гада под крутояр?

– Это можно.

– По весне оттает – раки выползут, съедят!

– Нет, а хто ж такой все же Троцкай?

– А ты думаешь, кто он такой?

– Ничо я не думаю.

– Нет, думаешь!

– Балакают, он поважнее Ленина будет.

– Ха! Важнее Ленина нет никого! Ленин – наш царь!

– Типун тебе. Еще раз это слово выдавишь… Какой Ленин царь! Ленин – красный! Он – наш!

– Наш, наш.

– А Троцкай – тоже наш?

– Отзынь со своим Троцким!

– Ух, эх, ухнем, еще разик, еще раз…

Пыхтя, перебраниваясь, бойцы подкатили ногами труп молодого к обрыву, пнули дружно, сильно, и скинули вниз. Глядели, как убитый катился, налепляя на себя снег, обматываясь белыми липкими бинтами. Лямин глядел и видел: не убитый офицер катится, а мерзлая гигантская рыба; вот рыба докатилась донизу, к подножью снежного увала, бронзовое ее брюхо лопнуло, а может, его разрезал острый стальной ветер, и из рыбьего рваного живота на снег покатились маленькие, мелкие рыбки, рыбьи детки. Мелкие, как монетки: гривенники, алтыны, пятаки, копейки, полтинники. Деньги, деньги, ими же за все плачено. За кровь и слезы. За пот и ужас. И за царство-государство – тоже.

«А кто кому – за нашу революцию – заплатил? И – сколько?»

Стояли на юру. Глядели не на труп внизу – на две реки, что сливались в морозном тумане и дальше воедино текли.

– Двигаем в мотор, товарищи.

– Ой, а я ногу отморозил! – закричал Сашка Люкин.

И запрыгал на одной ноге.

– Слышь, кончай придуряться. Мы тя в клоуны отдадим! В самую Москву! В цирк! Вот уж там на всяких Троцких полюбуешься!

Лямин шел за Мерзляковым, след в след. Снегу густо намело. Как звезд в зените; не продохнешь. Метель звездная, и глотку забивает. И глаза слепит. Скорей бы в авто. Там тепло, нагрето.

Колени у Лямина подгибались. Он чувствовал, его ведут под руку. Как бабу на сносях. Чувствовал свое бессилие; но почему-то это ему было приятно. Как ребенку, больному, в жару, удовольствие, если ему в постель несут блинчик, чаек горячий, а то и петушка леденцового, полакомиться.

Мотор урчал. Лямин дремал. Мерзляков вел авто уже спокойно, руль не выворачивал. Змеи расползлись, кроты нырнули под землю. Рыбьи дети, мелкие деньги, рассовались по карманам. Завтра можно купить выпить-закусить. Цари вон раньше пили и закусывали, и – ничего. Хорошо жили цари, вольготно. За это и платят теперь. Каждый всем – всегда – за все – платит. А Троцкий? Что Троцкий? Никто про него ничего не знает. Говорят, он еврей. Да какая разница. Нет евреев, нет русских, нет татар и вотяков. Есть народ. Вот Мерзляков – народ. Люкин – народ. Андрусевич – народ. И он, Лямин, тоже народ. А Ленин, он кто? Народ или нет? Ленин, это надо скумекать. Ленин, да он же самый что ни на есть народ. Как же не народ, когда он – за народ! Вот народ при нем и стал народом, и сошвырнул с холки своей господ. Теперь мы, народ, всем распорядимся. Всем и всеми. И пусть только попробуют нам, народу, палки в колеса вставить. Мы и палки изломаем, и колеса погнем. И под те колеса тех, кто не народ, положим. И проедемся по ним. Раздавим. Перережем. Переедем. Надвое рассечем. И они, враги, предатели, гады, господа, станут нашим мясом. Нашим тестом. Нашим хлебом. Нашим углем. Нашим маслом. Нашей нефтью. Нашей грязной дорогой. Нашей землей. Лягут нам под телеги, под моторы, под ноги. Под сапоги. Под босые пятки.