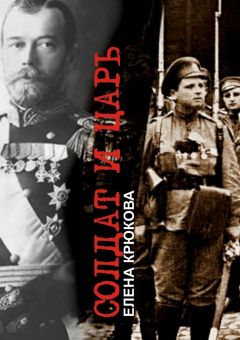

Текст книги "Солдат и Царь. Два тома в одной книге"

Автор книги: Елена Крюкова

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]

Царь держал в руке телеграмму, Кобылинский стоял рядом и терпеливо ждал, а царь не говорил ни слова. Кобылинский переминался с ноги на ногу, потом жестко спросил: вы прочитали? Вы поняли? Царь повернул к Кобылинскому лицо. Кобылинский с ужасом увидал: у царя – лицо Нерукотворного Спаса. Да, я все прочитал и все понял, спокойно сказал царь, а вот поняли ли вы?

И полковник Кобылинский растерялся. Не знал, что ответить.

Царь, стоя перед холопом, медленно, сильно сорвал погоны, и нитки трещали, а глаза царя смотрели прямо и упрямо, и опять ужаснулся холоп лицу своего царя: царь, срывая погоны, улыбался, и Спаситель на темной иконе за его спиной, на обшарпанной, с сорванной штукатуркой, стене улыбался тоже.

* * *

Платформа и ночь. Вагоны и бойцы.

Россия продолжает сходить с ума.

Красный командир на перроне стоит перед человеком в мощном тулупе; из-под тулупа глядит матросская блуза; на голове папаха; взгляд острый и железный – вместо глаз два ножа, и играют в свете весенней луны.

О чем говорят? Холодная апрельская ночь скрывает речь. Конные и пехотинцы выходят из поезда. Командир глядит на бумагу в руках человека в папахе. В свете вокзального фонаря с трудом разбирает подписи. Свердлов. Ленин. Голощекин.

Человек в папахе козыряет командиру. Командир понимает: уполномоченный ВЦИК может приказывать ему все что угодно, и он должен будет это выполнять.

Метет мокрый снег. Дует резкий ветер. Пробирает до костей. Скоро, уже сегодня, поскачут командир и человек в папахе вместе, рядом. Над головами коней будут переговариваться.

О бывших царях.

Важнее вопроса нет; сам вождь ставит его во главу угла.

Солдаты впереди. Белые? Красные?

Снег метет красный. Дождь идет белый.

Жизнь заметает, заливает, захлестывает ветром. Человек в папахе подносит к глазам морской бинокль.

Красное знамя у бойцов. На папахах красные ленты.

Вперед, к ним.

И – вместе поскакали!

…это скачут комиссар Яковлев и два красных командира – Авдеев и Бусяцкий.

Бусяцкий кричит: надо убить Романовых! И как можно скорее! Яковлев молчит. Авдеев слушает. Бусяцкий гнет свое: когда повезем из Тобольска в Екатеринбург эту семейку, я с отрядом устрою засаду, будто бы освободить их, мы будем стрелять, сами – в воздух, а в них – в упор. Уничтожим Кровавого! Хватит ему небо коптить!

Копыта коней били по мокрым камням, вязли в нападавшем мокром снегу. Яковлев молчал. Бусяцкий свирепел. Авдеев натягивал поводья.

Весенняя холодная ночь кончалась. Наступало солнечное утро. Снег таял. Лед исчезал. Коней заводили в конюшни. Казармы гудели.

Яковлев спешился, обернулся к Авдееву и сказал: вы производите на меня хорошее впечатление. Я назначаю вас комендантом Дома Свободы, где живут цари.

И Авдеев наклонил голову.

С уполномоченным ВЦИК спорить бесполезно.

* * *

Алексей бодрый, веселый, бегает по дому. Мать еле успевает следить за ним. У нее болит сердце за него, но она понимает: лиши его призрака свободы – он зачахнет, угаснет свечкой. Где мудрость? Где золотая середина? Никто не знает. И она – меньше всего.

Алексей играет и смеется, кувыркается и ведет себя свободно и опасно. Он кричит матери: мама, ведь это Дом Свободы! Мать закрывает рот рукой. Это ее давний, еще девичий жест: хочешь сказать что-то лишнее, ненужное – закрой рот ладонью, помолчи и досчитай до тридцати.

Цесаревич съезжал на деревянной лодке по ступеням лестницы – со второго этажа он проскакивал в дверь на улицу, и грохот стоял такой, будто бы среди снегов гремел гром. Отец молчал и сжимал руки за спиной. Мать молчала и стискивала руки у груди. Они оба молились за него, одно это им и оставалось.

Еще были качели.

Качели его и погубили.

Алексей сам их сделал – из бревна. Прикрепил к толстым веревкам меж двух деревьев. Качался с упоением. Раскачивался, горячо, отчаянно, весело. Выше! Выше! Качели взлетали все выше. Небо было все ближе. Как он упал, он не помнил.

Помнил, как очнулся.

Он ушиб голову и ногу. Обморок закончился обильным потом, он пришел в себя и заплакал от сильнейшей боли в ноге. Колено стало опухать стремительно и страшно. Кровь изливалась под кожу, в ткани, обволакивала круглую коленную косточку. Доктор Боткин, дрожа, наклонялся над ним, лежащим в кровати. Алексей длинно, протяжно стонал. Потом оборвал стоны. Силился не стонать и не плакать.

И не сумел.

И плакал, и стонал.

А потом закричал.

И вместе с ним закричала его мать.

Она стояла рядом с доктором, в руках у нее было чистое полотенце, на столе белел кувшин с холодной водой – она хотела сделать сыну холодную примочку. Доктор прошептал: лучше согревающий компресс, компресс будет рассасывать гематому. Боль, что такое боль? Никто не знает. Она разрезает человека надвое и вынимает из него все самое драгоценное. Вынимает и сгрызает, как пес кость, счастье и чудо жизни.

Жизнь при боли перестает быть счастьем и чудом. Она становится чем-то иным, уродливым и страшным. И смерть чудится счастьем, а жизнь, полную боли, ненавидят и проклинают. И хотят побыстрее расстаться с ней.

Ночь, полная боли, сменялась днем, доверху налитым болью. И боль надо было отпивать большими глотками, иначе она могла хлынуть через край и залить глотку, и захлестнуть комнаты, лестницы и окна. И вылиться наружу, вон из дома, рекой крика, воплем обманутого неба. Боткин шептал: этот мальчик – святой! Он терпит такое страдание!

Это невыразимо, бормотал доктор матери, снимая очки и вытирая слезы, это невозможно, я бы от такой боли просто сошел с ума, а он…

…а он у меня очень разумный…

…Алешинька, пожалуйста, не кричи, сейчас принесут опий…

…лягте, ваше величество, у вас же сердце…

…наплевать, я не чувствую уже никакого сердца, у меня его нет…

Матрос Клим Нагорный, когда боль захлестывала разум и мальчик терял сознание, вынимал его из кровати, брал на руки и так носил на руках по всем комнатам Дома Свободы. Сестры молчали и молились. Целовали иконы. Девица Демидова рыдала и перебирала четки. Нагорный не спал ночи напролет и валился с ног. Когда матрос, как пес, засыпал у изголовья цесаревича, приходили воспитатель Жильяр и преподаватель Гиббс, и они попеременно читали мальчику все, что могли: из древней истории и из естественных наук, сказки и поэмы, а потом приходила мать, бледнее простыни, и читала ему из Священного Писания.

А потом Алексей покрывался молочной бледностью и холодным потом, и крепился, и не хотел кричать, и опять кричал, и мать медленно оседала на пол, и доктор Боткин бежал к ней и хватал ее руку, и считал пульс, и вместе с царем они несли Аликс на кушетку, и женщина плакала так, как не плакала до нее ни одна женщина в подлунном, нищем мире.

А царь стоял рядом на коленях. Он наклонялся к ней очень низко, щекотал усами и бородой ее морщинистую щеку, ее ухо и скулу и шептал: милая, матерь Спасителя нашего тоже видела страдания Сына, и солью исходили ее глаза, и вместо сердца у нее билась под ребрами кровавая, красная тряпка. И все же Сын ее остался Сыном даже и на кресте; и она, мать, осталась матерью, созерцая то, что живой человек не в силах видеть и не умереть. И что, родная? Они оба пребыли живы и еще пребудут. Всегда и навсегда. Разве ты не возьмешь с нее пример? Разве ты не хочешь повторить ее во всем? Ведь вот, смотри, юродивые Христа ради вземляют грехи мира, так же, как и Спаситель, и носят вериги, и терпят поношения, чтобы повторить подвиг Бога нашего. Разве не счастливо повторить подвиг Богородицы нашей? Как думаешь? Вспомни о ней! Прошу тебя!

…и покрывал поцелуями ее щеки, шею и руки. И глотал ее слезы.

Алексей же, под каплями опия, забывался ненадолго; и тогда доктор Боткин тоже пил опий и закатывал глаза, и на полчаса застывал в старом кресле Дома Свободы с потертым, дырявым сиденьем и насмерть исцарапанной кошками штапельной спинкой – сам старый, тоже поношенный, стоптавшийся, издерганный и все равно светлый, светлый.

* * *

Вот она, смена охраны. Товарищ Авдеев ее делает, и надо верить товарищу Авдееву.

Лица, лица и руки, руки и ноги. Вроде те же люди, а – другие.

Одно время сменяет другое. Были солдаты из Царского Села – пришли другие солдаты.

Красная Гвардия.

Царские гвардейцы уступают место красногвардейцам.

Кто во что одет. Кто во что горазд. Кто как явился в революцию. Пестротканое, лоскутное человечье одеяло. Всякой твари тут по паре. Форма? Какая? Не до формы им. Кто в тужурке. Кто в шинели с чужого плеча, и по пяткам бьет. Кто в невероятной кавказской бурке, а на башке – кепка. Кто в кудрявом бараньем тулупе. Кто в вытертом на локтях зипуне. Пальто и полушубки. Лапсердаки и пиджаки. Краденые кители. На ногах – боты, сапоги, катанки, у иных – и опорки. Как твое имя? Федька? Игнат? Сашка? Мишка? Эй, Мишка, Сашка, Игнашка, валяй сюда! К нам! В картишки сразимся!

…это простой народ. Восставший народ. И он захотел лучшей жизни.

Уважайте его желание.

Его желанье сыграть в карты.

Слышите ли вы, гражданин Романов?

…Царь хорошо видел их и видел, как они вооружены. Ему, царю и полковнику, было дико это: кто обвязан пулеметными лентами, кто сдергивает с плеча охотничий карабин, кто вертит в руках новейший пистолет маузер и любуется им, а у кого за одним плечом винтовка, а за другим – двустволка, а за поясом – старый наган, а за голенищем – нож!

Царь глядел, как уходят питерские гвардейцы. Царь следил, как в Дом Свободы входят сибирские красногвардейцы.

А Лямин стоял один – ни с теми, ни с другими; и чрезвычайный уполномоченный Яковлев кивнул ему: вставай с ними! – и указал на Красную Гвардию.

И Михаил Лямин отмаршировал туда, куда ему указали.

И два глаза из-подо лба смотрели теперь туда, куда указывали ему: на врага.

…на девушку по имени Мария, и на ее ногу, что высовывалась из-под шелкового платья, из-под сонного кружева.

* * *

Потеплело. Капель звенела, рушась с крыш. Птицы пели оголтело и вольно. Комиссар Яковлев пришел говорить с прежней охраной.

Гвардейцы сердито смотрели на комиссара. Ворчали.

– Ишь, сместили нас. Поставили каких-то охламонов.

– Ни в строй встать не умеют… не по росту стоят…

– И что? Это они, разгильдяи, будут теперь царя охранять?!

– Смешно.

– Да много чего смешного щас у нас в Расее!

Яковлев, пригладив на висках волосы, выступил вперед. Сегодня, в теплый день, он снял папаху. И ходил с голой головой. Весна, и птицы, и надежды. Солнечные лучи сияющими спицами вывязывали радость.

– Товарищи стрелки! Спасибо вам за отличную службу. Так, как вы, никто бы не справился с задачей! Охрана гражданина Романова и его семейства была поручена вам, и вы с честью выполняли свой долг! Настала пора, – он смущенно кашлянул, – вам отдохнуть. Ваша верная служба закончена! Можете возвращаться домой. К женам и детям! Молодая Советская республика благодарит вас…

– Ха, благодарит… что толку?!.. лучше б денежку кинула…

– …и награждает вас жалованьем за полгода! Сразу за полгода! Вы ведь, товарищи, полгода денег не получали? Так вот вам!

Стоявший за Яковлевым лысоватый, с головой в проплешинах, как в проталинах, низкорослый человек с портфелем в руках осторожно положил портфель на стул и щелкнул замком. Гвардейцы вытянули шеи. Портфель был набит деньгами.

– А что за деньги? Керенки небось?

– К бесу керенки!

– Рубли давай!

– Здесь рубли, – сказал редковолосый человек гордо и запустил в портфель руку.

Гвардейцы подходили за рублями. На их лицах светилось изумление и довольство. Ропот прекратился. Раздавались слова одобренья. Советская власть не обидела их. И это грело исстывшую на сибирских ветрах душу. Закончили сторожить царя; так это же хорошо! Пришли другие. Теперь им придется попотеть.

Трудней всего стоять и охранять; тоска, глухота, время не идет, а ползет червем. А персоны-то важные. Что с ними случится – товарищ Ленин с тебя голову снимет.

…какой товарищ Ленин, сам же Авдеев подойдет и тебя – в расход… в распыл…

– Товарищи! Слушай меня внимательно. Я должен увезти из Тобольска семью гражданина Романова.

Комиссар стоял во дворе перед охраной.

Новая и старая охрана – обе были тут; и обе глядели на Яковлева, будто бы он был заморский павлин и перед солдатами яркий хвост распускал.

Полушубки, шинели, тулупы, зипуны, тужурки шевелились, шуршали, скрипели вокруг.

К вечеру пошел снег, и апрель превратился в февраль. Такая Сибирь: солнышком поманит, снежком накормит.

– Куды ж энто?! – крикнул Сашка Люкин.

– Я не имею права с вами об этом говорить.

Люкин укусил нижнюю губу. Выкинул вперед руку.

– Так пошто же с нами об энтом и балакать?!

Поднялся галдеж, люди превратились в сорок и галок и ворон и взмыли с крыш и стрех, и летали над головой Яковлева, и кричали, и глотали дым, и верещали, и каркали, и хлопали крыльями.

– Нам говорят, а мы знать не имеем права!

– Дык што жа, повезут куды-то, а може, в тайгу завезут – и там порешат?!

– Мы сторожили, сторожили… а нас – пинком под зад…

– Ничего! Мы нынче посторожим!

– А ежели нам скажут – их свезут в ад, мы их – в ад свезем?

Яковлев оглядывал орущие лица. Каждый из бойцов хотел, чтобы его уважали за его труд.

Лямин сидел на завалинке. Мрачно слушал. Не орал, не блажил, не возмущался.

«А что ворчать! Все равно командиры скомандуют по-своему. Ты солдат, ты выполняй приказ».

Яковлев подобрался – волк перед прыжком.

– Слушай меня! Восемь бойцов старой охраны я включаю в новый караул! Этот караул будет сопровождать семью царя… – Поправился. – Бывшего царя… до нового местожительства! Эти стрелки… – Оглядел бойцов. – Мерзляков! Бочарова! Андрусевич! Дуроватов! Завьялов!

– Игнат или Глеб? – крикнули ему.

Яковлев замешкался на миг.

– Игнат! Дальше… Еремин! Люкин!

Пашка, за кеглями многих голов, высоко поднимала гордую, коротко стриженую голову. Снег летел на ее волосы и ласково путался в них.

Замолчал. Оглядывал, оглядывал лица, будто все хотел навек запомнить.

– Лямин!

И Лямин взвился с завалинки и поднял голову выше.

Снег уж не летел нежно, а валил густо и грубо.

Яковлев схлестнулся глазами с Ляминым.

Михаил сделал шаг, другой и втек горячим телом в ряды красногвардейцев.

– Слушаюсь, товарищ комиссар!

* * *

– Ваше величество. Я имею вам сказать нечто важное.

– Слушаю вас, господин… товарищ…

Перед Яковлевым ходил ходуном маятник настенных массивных часов фирмы «Павелъ Буре». Золотая голова маятника говорила, моталась: нет-нет, нет-нет, нет.

Перед Яковлевым и царем на столе стоял чай.

Два стакана и два подстаканника. И цвет чая темный, густой, ночной. И пахнет крепко и терпко.

Царь прихлебнул чаю и терпеливо ждал чужих важных слов.

– Я должен увезти вас и вашу семью отсюда.

Царь поставил подстаканник на стол. Склонил голову набок, на плечо, и стал похож на большую птицу – на журавля, цаплю.

– Куда?

– Я… не имею права вам это сообщить. Простите.

Царь поднес ко лбу руки. Жест страстно молящегося, о чем-то просящего небеса.

И так сидел.

До тех пор, пока Яковлев, истомившись, не кашлянул громко и хрипло.

Тогда царь отвел руки с набухшими венами от серого, цвета небеленой холстины, лица и бессильно обронил:

– Я… не поеду. И… никто не поедет.

Яковлев тихо сказал:

– Вы поедете все равно.

Царь ущипнул ус. У него дрожали руки.

– У меня сын болен! Тяжело. Вы сами сказали – он не может сейчас никуда ехать! Его нельзя перевозить! Гематома вскроется, и…

Он не мог продолжать – махнул рукой.

Яковлев глядел, как царь плачет.

– Не сопротивляйтесь. Это бесполезно. Если вы не дадите согласия, вас всех увезут насильно. Свяжут вам за спиною руки и погрузят куда угодно. В телеги… в пролетки… в грузовые авто. И – повезут. Вы будете кричать, а вас будут везти. Все равно. Простите меня, я говорю вам правду.

– Правду, – шепот царя жег Яковлеву щеку, – правду…

– Извините меня, если я вас обидел.

– Ну что вы… не стоит… я понимаю…

– И… есть выход. Я предлагаю вам… ехать одному.

Царь потер ладонью грудь. Гимнастерка сморщилась стиральной доской.

– Одному?

– Да, вы вполне можете ехать один.

– Один?

Он все время переспрашивал Яковлева, как ребенок.

– Хорошо… Это – и правда выход… Но…

– Но?

– Я должен быть уверен, что с моей семьей… здесь ничего не случится плохого…

Яковлев видел, как бьется сердце царя под гимнастеркой.

Его рука, лежащая на столе, подрагивала выловленной из-подо льда рыбой.

Подался к нему. Положил руку ему на руку.

Ему трудно было это говорить, но вместе с тем и радостно, и хорошо. Будто бы, выговаривая это, он груз с себя снимал, сбрасывал тяжесть, что мучила и выкручивала его, как половую тряпку, долгое, бессчетное время.

– Ваше величество! Я… не могу вам назвать город. Но вы этот город хорошо знаете. Очень хорошо. Это… главный город России. Главный, понимаете?

– Понимаю… – потрясенно шептал царь.

– И, если все будет хорошо… все-все… в дороге… ну, вы понимаете…

– Да, да…

– Я увезу вас… далеко… в Скандинавию, может… в Норвегию… в Данию… но… мне запрещено об этом говорить, и… запрещено это делать… но я…

– Не объясняйте, – шептал царь, и серые прозрачные его глаза горели белым пламенем, – и так все ясно…

– И… забудьте все, что я вам сказал…

– Да, я забыл…

– Готовьтесь. Отъезжаем на рассвете.

– Так быстро?

Глаза царя налились сырой пустотой.

– Нельзя медлить.

– Аликс, любимая. Мы уезжаем.

Она для него всегда была красива и желанна, и никогда для него, во веки веков, она не станет старухой.

Обернулась к нему от зеркала; руки закинуты за голову; втыкает шпильки в седой пухлый пучок. Вчера была баня, и она чисто вымылась и вымыла волосы золой. Здесь все так моют. Ей, после французских шампуней и душистой пены для ванн, печная зола казалась дивом, не хуже павлиньих перьев на шляпе.

Так стояла, застыв, и руки – на затылке. Не опускала. Глазами лицо его гладила.

– Я знаю.

– Что ты знаешь?! – почти выкрикнул Николай.

– Тебя увезут в Москву.

Царь подошел к креслу и тяжело, как в гроб, опустился в него.

– В Москву ли?

– Мне так Кобылинский сказал.

– Яковлев тоже со мной говорил. Он не назвал город.

Вот теперь опустила руки. Так стояла с повешенными вдоль тела руками, как с безвольными, в безветрии, рукавами выстиранной рубахи на бельевой веревке.

– А мне комендант – сказал. Я в шоке.

Пыталась сорвать с руки перстень. Рука опухла, палец раздулся, и она все рвала, рвала перстень, и губы ее шевелились беззвучно, и морщилась от боли.

– Если честно, я тоже.

– Тебя будут судить?

– Скорей всего.

– Суд – ложь! Красные лгут! Они лгут на каждом шагу! Они везут тебя в Москву для того, чтобы ты подписал эту дьявольскую бумагу! Этот мир! Мы теряем пол-России!

– Уже не мы.

Наконец сдернула перстень. Красный палец крючился, она чуть не плакала.

– Нет, мы! Мы! Неизвестно, как все сложится дальше! Может статься, нас освободят! Тогда ты снова – царь! А сейчас им нужна твоя подпись! Если ты снова будешь царь, эта гадкая бумага будет иметь силу! А без твоей подписи – не будет!

– Родная, не кричи.

– Как же не кричать! Я не знаю, как мне быть! Мальчик болен! Я должна сидеть у его кровати! Я ночи не сплю… И ты, как ты поедешь один? Это невозможно! Они там тебя… загрызут!

Николай вздохнул так длинно, что ему показалось – у него лопнут легкие.

И выдыхал так же длинно и мучительно.

– Я не мозговая кость.

– Ты – это будущее России!

– Будущее? Боюсь, что мы все давно уже ее прошлое.

Она хотела зарыдать, вынула шпильки из пучка, седые морозные пряди неряшливо рассыпались, плечи поднимались.

– Боже! Неужели ты так и вправду думаешь!

– А ты – думаешь иначе!

– Я – надеюсь!

– А я…

Хотел ее обнять, сказать что-то хотел; махнул рукой.

Царица подошла к окну. За стеклом неслись ополоумевшие от синего теста весны, куда были вместе запечены тепло и мороз, крылатые небесные галки – налетевшие с севера облака. Сначала летели серыми и сизыми и черными перьями, потом укрупнились, шли густо, плотной стеной, потом неистово клубились и пузырились, и сквозь них били солнечные лучи – призрачными спелыми, мощными снопами.

– Какая сумасшедшая весна… – тихо прошептал царь.

– Это я схожу с ума, – так же тихо отозвалась жена.

– Молись. Господь нас надоумит.

– Господи, – она стиснула руки на груди, – да будет воля Твоя, а не моя!

Стояла и отражалась в зеркале. Царь, из-за ее спины, смотрел на ее отражение.

И она видела его в зеркале: то, как он смотрит, любовно охватывая ее тоскливым, затравленным и нежным взглядом, пытаясь смотреть спокойно, а глаза все вспыхивают, все горят и тлеют тоской, вечной тоской.

– Да будет так.

Она быстро повернулась к нему. Теперь в зеркале он видел ее с трудом утянутую в корсет, раздавшуюся вширь спину.

– Я все решила. Я еду с тобой.

Он взял ее руки. Молчал.

Потом провел пальцем по ее щеке, по скуле, по выгибу уха.

– А ты… не ошибаешься?

Пил глазами, близкими губами ее улыбку, внезапно и страшно – молодую, яркую, бесшабашную, как прежде, в замке Кобург, когда он качал ее, тростиночку, на весенних качелях.

– Нет.

– Откуда ты знаешь?

Лица уже слишком близко. Это почти поцелуй. Еще немного осталось.

– Знаю.

Губы наложились на губы, и царь щекой чувствовал мокрую женскую щеку, и запах ландышевых духов, и запах крахмальных кружев, и запах этой сморщенной кожи за ушами и на шее – она пахла сливочным маслом, и старым деревом, и ландышем, и сладким воском, и горьким, как горчица, свечным нагаром, и сгоревшим домом, и сгоревшей жизнью.

* * *

– Мама! Мама! Мама!

Царица стояла в коридоре, перед спальней сына, и крепко зажимала руками уши.

Капель звенела, сердце стучало, стучали кости отмеренных мгновений.

– Мама! Мама! Мне больно! Где ты!

Мать опускалась на колени перед комнатой, на пороге. Но не входила.

Качалась, на коленях стоя, из стороны в сторону.

Уши болели – она слишком сильно на них давила ладонями.

Крик не утихал.

– Мамочка! Пожалуйста! Мама-а-а-а-а!

Царь ходил по коридору, переступая с пятки на носок, пытаясь ступнями раздавить сапоги. А кулаками, добела сжатыми за спиной, раздавить обе боли: свою боль и боль мальчика.

Подходил к жене. Клал руки ей на плечи.

– Милая, войди к нему…

Она мотала головой. Голова ее опускалась все ниже. Затылок вровень с плечами. Плечи отвердели от боли.

– Ну тогда уйди! Уйдем! Там же доктор!

Седые пряди, развившись, падали с затылка на щеки, на лоб.

Она казалась царю голодной узницей, приговоренной к смерти. Тюремщики открыли дверь, пытаются накормить обреченную последней едой. Она отталкивает миску.

– Невозможно так… Нельзя… Ты себя измучишь…

Она вздергивала голову.

– А он – не мучится?!

Мальчик кричал:

– Мама! Мама! Я слышу твой голос! Ты же тут! Ты тут! Войди! Прошу тебя!

Царь поднимал жену под локти с пола. Ее тело казалось ему обвисшей мокрой тряпкой. Ее можно было выкрутить, отжать.

И лицо все мокрое; она беспрерывно плакала и дрожала, тряслась, как в горячке, лицо от слез не вытирала, кусала губы, и зубы блестели сквозь приоткрытый, искусанный, в коричневой засохшей крови, рот; она крепко прижималась к мужу, он был единственный, кто еще мог ее спасти от нескончаемой пытки железным, древним отчаяньем.

Обхватывала мужа за шею. Колыхалась вся, будто под ветром, истаивала и гасла и возгоралась опять. Царь еле удерживал ее – она сама, вся, обращалась в безумье, в отчаяние и рвалась, улетала у него из жестких рук.

– Не может быть… Не может… Я молю Бога… а Он – не слышит… никто не слышит… умоли ты… у меня уже нет сил… ночь… скоро утро… Господи, миленький! – вдруг истошно крикнула она, как кричат дети, и подняла вверх зареванное, опухшее, с набрякшими синими веками, страшное, дикое лицо. – Сделай так, родненький Господи, чтобы не поехать! Сделай нам утром чудо! Разрушь все! Убей коней… сожги повозки! Дом – сожги! А нас всех – оставь! По дорогам пойдем… – Глотала слезы, икала, на щеках вспыхивали фонарями страшные, как чахоточные, алые пятна. – Милостыню будем просить! За больными – ходить! Сухарь… глодать… только… только!.. завтра!.. не поедем…

Царь ловил ее руки, ее пальцы, царапающие по соленым мокрым щекам.

– Не поедем… нет!.. не поедем…

– Господи, чудненький, великий Господи!.. Ты… пошли нам ледоход! Пусть реки вскроются скорей! Нынче ночью… да… нынче… и пойдут льдины… и восстанут до неба… зашуршат… и мы – не переправимся… пожалуйста, Господи…

Так тряслась в его руках, что он сильно испугался и хотел уж доктора Боткина звать из спальни наследника.

– Солнышко… успокойся, успокойся… я с тобой…

– Да, да, – шептала царица, всем огрузневшим телом прижимаясь к мужу, и он гладил ее по голове, простоволосую, как мужик гладит отчаянно плачущую у постели умирающего дитяти бабу свою.

– А что, если… нам с собою кого-то из детей захватить?

Она дернулась и замерла. Тело ее одеревенело. Она услышала. Думала.

– Да… о да… – Дрожь ослабевала. Вспухший нос едва дышал, она хватала воздух ртом и становилась похожей на серую седую, в пятнах, щуку, вытащенную из заводи в камышах. – Кого-то… верно… да!.. Но кого?

– Пусть они сами решат…

– Мама! Мама! Мама!

Опять задрожала. Опять щедро, дико потекли слезы.

– Мамочка! Больно! А-а-а-а!

И тогда она тоже крикнула: а-а-а! – и отчаянно обняла мужа, и, чтобы заглушить вопль, вмяла губы и зубы ему в твердое и горячее, без привычных эполетов, плечо.

Дочери не спали.

Они тоже слышали крики брата.

Скрипели ступени, скрипели половицы. Ходили по Дому Свободы сходящие с ума люди. Горе, счастье? Все равно. Нынче и здесь – ужас. И побороться с ним нельзя, как Иаков боролся с Богом.

Таточка, едем с нами? О мама, ты же знаешь, я веду хозяйство. И я так хорошо умею ухаживать за Алешинькой. Он без меня не сможет. Олюшка, что ты так смотришь? Может быть, ты поедешь? О нет, милая, ты же знаешь, Оличка все время болеет, она простудится в возке и закашляет, дорога неимоверно тяжела, всюду ветра, сырость, сквозняки. Не хватало только ей захворать бронхитом. Евгений Сергеич тогда с ног собьется. Настя, ты как? Аликс, не сходи с ума. Но я уже и так сошла! Настинька маленькая. Обречь ее на тяготы долгого пути до Москвы! Пощади ребенка. Хорошо. Пощажу.

Они все смотрели на Марию, и Мария, выпрямив спину точь-в-точь как мать, смотрела на них.

Ждали.

И Мария тихо сказала: я поеду.

И стали укладывать вещи. Брали только самое нужное, без чего нельзя было жить. Ну вот иконы – разве без них возможно прожить хотя бы день? Сумки распахнули рты. Чемоданы набивались и плохо застегивались. Нужно было все, и нельзя было обойтись без того, к чему привыкли за долгие годы. Мальчик кричал, плакал, потом бормотал, потом уснул. В тишине, пока он спал, собирались; в комнаты вошел комиссар Яковлев, увидал сборы и печально сказал: поторопитесь, господа, времени мало, уже утро скоро.

Он сказал: господа! – радовались девочки. Царица шептала мужу: я приняла верное решение, без меня они тебя замучат. Я же не Христос, страшно шутил он, меня же не распнут, а она зажимала ему рот ландышевой рукой. Яковлев шептал: собирайтесь внимательно, не позабудьте самого важного, – и царь вспомнил про чемодан со своими дневниками и велел принести его; и принесли чемодан, и он открыл его и долго смотрел на кучу бесполезных тетрадей, сплошь исписанных им самим.

Растопка для печки, розжиг, мусор. А может, вечное слово, кто же поймет, что ты написал, покуда слово не перейдет вброд реку времени, эту весеннюю, во льдинах и бурунах, безумную реку: Туру, Иртыш, Тобол.

Шепот Яковлева летал над ухом пчелой: я вернусь, я приеду обратно, я возьму Ольгу, Настю, Татьяну и Алешу, я доставлю их вам, я сохраню. Сохраню, он говорит о них, как о драгоценностях, шептал царь, отведя за локоть царицу в сторону. Она усмехалась. У нее после рыданий опухли веки, и глаза-щелочки с трудом глядели сквозь комки набухшей плоти. Все было страшно, но все друг перед другом делали вид, что нет, не страшно нисколько.

Никто в Доме Свободы не спал. Спать не хотелось никому. Спали только кошки на чердаке и воробьи под стрехами; а бессонный глаз Луны между сизых обгорелых туч следил за людьми – как и что они делают, как надеются жить, и глядь, задешево отдадут свои жизни.

Москва, шептала царица, бросая кофты в чемодан, Москва, мы там так давно не были! Какая она теперь, при красных? Другая? Той уже нет, она мертва. Но это не значит, что новое хуже старого. Может, новое как раз лучше. Но мы старое любим больше. А то, что мы любим, неподвластно смерти.

Ночь шла и проходила, и, сложив вещи, они всю ночь сидели с детьми, бок о бок с Ольгой и Татой, с Настей и Машкой, а Алексей, преодолев страшную боль и переплывши реку слез, спал в слезах, тоже с опухшим, отечным лицом, закинув руки за голову, раскинувшись на мокрой от слез и пота подушке, и доктор Боткин у его изголовья шептал сам себе: Господи, я ж так и собраться не успею, все уже собрались, а я нет.

И вышел из спальни цесаревича, и осторожно, на цыпочках, прошел к своей кровати, вытащил из-под нее свой старый чемодан с уголочками, обитыми посеребренной жестью, и быстро, будто пожарник на пожар собирался, побросал в него жилетки и манишки, брюки и рубахи, плащи и башмаки. И, побросав, закрывши чемодан на ключ, сел на него и обнял лоб ладонями, и так сидел.

А командир Авдеев ездил по ночному Тобольску на коне, нанимал кучеров, коней и повозки, торговался, злился, кричал, сговаривался. Били по рукам. Зло летели деньги, бывало, и наземь. А перед Яковлевым стоял навытяжку командир Бусяцкий, и Яковлев жестко чеканил ему: охраняйте дорогу! Я должен знать, что я еду в полнейшей безопасности! Если что случится с царями или со стрелками охраны – вы будете отвечать головой! Я вас сам расстреляю!

И Бусяцкий, виды видавший, стоял перед гладко выбритым московским комиссаром, подгибая ноги, искал глазами на лице Яковлева хоть кроху сочувствия, человечности – и не находил: это гладкое лицо сейчас было железным, и оставалось стальным и бесстрастным, об него, если его ударить, можно было поранить руку, разбить в кровь кулак. А Яковлев смотрел на серое, как ломкий лед на Туре, лицо Бусяцкого и думал: бледный какой, значит, меня боится.

Страшна переправа через Тобол. Да глаза боятся, руки делают. Переправу будут охранять. А отряд Заславского, тихо спросил бледный Бусяцкий, его мы куда денем? Яковлев молчал долго, потом сказал так же четко, железно, и скулы его налились темным железом: вот и держите его в городе, не выпускайте, тяните время, стреляйте, взрывайте, что хотите творите. Мы должны ехать. И мы – должны – уехать.

Вас понял, вышептывал Бусяцкий и вытирал пот со лба, а в ночи сверкала, наливаясь горьким молоком, Луна, горел над крышами звездопад, умирали от холода, голода и любви зимние птицы, не дождавшись нового дня.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?