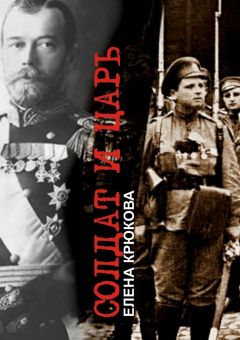

Читать книгу "Солдат и Царь. Два тома в одной книге"

Автор книги: Елена Крюкова

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

…он налег рукой на дверь – она подалась. Приотворилась.

И его окатило изнутри кипятком, а потом будто бы всего, как святого мученика, взяли да в смолу окунули.

И так, кипящий, жалко дрожащий, стоял.

Опять притворил дверь.

И опять чуть нажал, и чуть отворил.

И еще раз закрыл.

И стоял, и горячий пот тек по лбу, закатывался за уши.

И снова нажал, и… не подавалась дверь, не поддавалась…

…она, с той стороны, защелкнула задвижку.

И, без сил, опустилась перед дверью на колени и уткнулась лбом в замазанную белой масляной краской сосновую доску.

…Снег чертил за окнами белые стрелы.

Снег бил и бил в ледяной бубен земли, а она все никак не могла станцевать ему, жадному и настойчивому седому шаману, свой нежный посмертный танец.

Снег шел, летел, а Николай сидел перед окном и не задергивал шторы.

Он смотрел в темное, расчерченное белыми полосами стекло своими огромными, серо-синими, речными глазами, и взгляд бродил, туманясь и изредка вспыхивая тоской, запоздалой жалостью, тусклым огнем близкой боли.

Перед царем на столе лежали газеты. Много газет.

Его еще не лишили этой скорбной радости – знать, что происходит в мире.

В его мире? Нет, мир больше ему не принадлежал.

И он прекрасно, хорошо и ясно теперь понял Христа: нет в мире ничего, за что стоило бы зацепиться – мыслью, властью, лаской. Все принадлежит небу и смерти. Все. И все равно, что будет там, потом: а значит, все равно, что происходит здесь и сейчас.

Но ему причинял неизлечимую боль отнятый у него мир. Отобранная у него земля. Его страна, оставшаяся одна, без него, по-прежнему печатала газеты, стригла людей в парикмахерских, продавала помидоры на рынках, войска стреляли во врага, только враг образовался не снаружи, а внутри. И враг говорил по-русски и воображал, что именно он и есть Россия.

Он читал газеты, бумага шуршала и жестяно скрежетала в его руках, и он закрывал глаза над свинцовым мелким шрифтом от боли и ужаса: он видел, вспоминая, как разгоняют Учредительное собрание, как власть берет Временное правительство; и как эти странные жестокие люди, что называют себя большевиками, тянут власть, как канат, на себя, тянут, грубо рвут из рук – и перетягивают, и вгрызаются зубами в лакомую кость, что раньше была его троном, его честью и его упованием.

Ленин наверху. Под ним тучи людей; они не личности, они приблуды. Урицкий приходит разгонять Учредительное собрание, а сам дрожит – с него по пути сдернули шубу. Грабители, разбойники на улицах, и разбойники во дворцах – а какая разница? Все равно, кто снял шубу с тебя: большевик или бандит. У Ленина своровали из кармана пальто револьвер. Ленин, Ленин, лысый гриб боровик, говорливый самозванец, где твое оружие? Воры! Воры! А вы сами разве не воры? Разве вы не своровали у царя его страну?

Так все просто. Никакого народа нет. Народом лишь прикрываются.

Есть лишь власть, и берут всегда лишь власть.

Никогда ни о каком народе не думают, когда власть берут.

Взять власть – это как любовь; власть и захватчик, это любовники; разве в любви может быть еще какой-то непонятный народ?

Но народ – это удобный лозунг; это материал, из которого можно наделать кучу превосходных показательных казней. Это твоя почва, ты на ней стоишь; это твоя еда, ты ее ешь. Иногда это даже твой противник, если ты хочешь с кем-то отчаянно побороться.

…Закрыл глаза опять. Положил газеты на стол.

Народ – это то, чем клянутся и о чем рыдают.

Но это уже не его народ.

А есть ли народ вообще?

– Господи, – прошептал он, – Отец небесный… нет народа… и не бывало никогда…

Он читал в газетах: у Ленина лихие люди отобрали ночью документы, бумажник и авто. И все оружие – у самого вождя, у шофера и у охраны. Он вычитывал в гремучих серых, желтых, чуть синеватых, тонких бумажных простынях: заключен позорный Брестский мир, – и ему оставалось только молча кусать губы и сжимать руки. От его страны на его глазах отрезали громадные куски, мир расхватывал и расклевывал земли его империи, и он ужасался и мысленно просил у земного своего отца прощенья: отец, я не смог сохранить твое царство, прости. А что толку? Отец в могиле, и, кажется, царство тоже хоронят. Белоруссия и Польша, Кавказ и Балтия – они уже были не под русской короной.

Да и корона, где она? А валяется в грязи, на задворках.

На задворках Совнаркома.

Они, красные люди, творили с его землей черт-те что. Перевели стрелки часов. Сплющили древний православный календарь. Теперь время шло быстрее, вприпрыжку, карнавально, как там, у них, в Европах. Красные кричали: мы должны быть как они! Мы – Европа! Он криво улыбался, сминал в руке газету. Европа? Мы? Петр Первый однажды уже захотел быть Европой; и что получилось? Разве получилось хорошо? Мы стали терять, и теряли, и теряли, и теряли себя. Но не растеряли: у нас еще есть великое слово.

И великая любовь. И дивные, светлые дети.

…вон они, смеются за стеной.

…Аликс все время говорит ему: не читай газет. У тебя испортится сердце.

Сердце, вечная железная машина, вечный двигатель с сонмом винтиков и заклепок. Сердце, слабый и ветхий кровяной мешок, средоточие боли, земляной, глиняный ком несбывшегося.

* * *

Лямин часто думал, как же это народ будет воевать, к примеру, через сто лет.

Если подумать, то мало что изменится: винтовки небось будут все те же, и пули все те же, и прицелы все те же; ну, может, немножко получше будут сработаны. Танки вот точно усовершенствуются: в них солдаты будут сидеть в просторных железных кабинах, и пушки увеличатся в размерах, и гусеницы окрепнут. А так – все он такой же будет, танк и танк.

Или взять, к примеру, гранату. Как она сейчас подрывается, так и в будущем будет подрываться. Или там снаряд. И бомбы будут с аэропланов вниз, на города и села, так же валиться; только крылья у аэропланов станут крепкие, снарядом не прошибешь. Из чего же? А из железа.

«Из железа, дурень! Ха, ха! Придумай что-нибудь посмешнее. Да из железа машина в небо даже и не взмоет. А взмоет – так упадет тут же, перевернется кверху брюхом».

…Иной раз его охватывал странный страх, как простудная дрожь. Он представлял себе, сколько же людей сейчас встали, становятся под ружье, чтобы идти защищать молодую Советскую власть; и спрашивал себя: а ты, ты-то что в красные поперся?

И – не мог себе ответить.

Но воображал день ото дня все ярче и непреложней, как толпы мобилизованных красных солдат идут сражаться с добровольцами белыми; и получалось так, что их на борьбу гнали, как скот на бойню, а Добровольческая армия – сама себя строила.

«А нас все равно больше. Все равно. Красных – больше. Потому что мы страдали больше. А они? Где они страдали? Что – выстрадали? Народ, он хорошо знает, что такое страданье. Потому и валом валит – сражаться за счастье».

А потом останавливался, озирался вокруг, будто что потерял, и вслух, тихо, спрашивал себя:

– Мишка, брось, – да где оно, твое счастье?

И опять думал о солдатах будущего. А они-то какие будут – красные, белые, синие, рыжие?

В каком обмундировании будут щеголять? Из чего стрелять? И, главное, – кого защищать?

«А может, мир настанет во всем мире, и защищать уж будет некого. Все будут обниматься… целоваться…»

Думал и усмехался: несбыточно, фальшиво.

Человек всегда зол. И человек всегда хочет больше, чем у него есть. Хочет захапать, завоевать. И – сделать по-своему.

«Всякая метла по-своему метет. Вот метла Ленина…»

Нить мысленную обрывал, не хотел ворошить это все, пламенем полыхавшее в бессонной голове, ржавой кочергой.

И приговоры никому – внутри себя – объявлять не хотел.

Царь был враг, Ленин – за народ, все на деле ясно и понятно, и о чем тут еще балакать.

* * *

…Верный уральский большевик Шая Голощекин опять поехал в Москву.

Урал и Москва оказались странно близко: поезд мчал по просторам вывернутой наизнанку земли, и в брюхе железного длинного червя шевелились жалкие человечьи потроха. Потроха мыслили, но чаще просто плакали, бежали, грабили и стреляли. Шая ехал в Москву – встречаться с важными людьми; их имена знала теперь вся Россия, и он повторял эти имена с гордостью: и я, вот я, безвестный маленький Шая, еду к ним.

Он стоял над всеми уральскими большевиками – так высоко укрепила его жизнь, и он жизнь благодарил, что так хорошо и правильно вознесла его.

Троцкий. Свердлов. Ленин. Ленин. Троцкий. Свердлов. Так выстукивали колеса, и так бормотал он сам, нимало не заботясь о том, как и что он будет им говорить.

Они все сами ему скажут, весело думал он, запуская волосатую руку в банку и вынимая оттуда за ножку крепенький соленый грибок.

Они, эти звонкие имена, горели ярко и были видны отовсюду; и он тоже сидел на горе, и с горы было все далеко видать. Он, Шая, видел то же, что и они, великие; но что наверняка не видел народ.

Народ? А разве это был его народ?

Ну и что, что под немцем западные наши земли; а может, они их, исконные, а наши цари только приклеили их к своему боку – так непрочно припаивают дужку банного бака, а наполнят бак водой да потащат – дужка отвалится, отломится и будет валяться в пыли. Отломились от России дужки? Ничего. Новые нарастит! Дайте срок!

Мы лукавые: мы и немца обманем, и поляка обманем, и чухонца обманем, и румына обманем, и перса обманем. Мы – всех – обманем!

…его верный друг Яша Юровский вот так же думает. И говорит.

Шая спросил его как-то раз: Яша, ты так говоришь или так думаешь?

И Яков расхохотался и хохотал долго. А потом хлопнул Шаю по плечу: думаю одно, говорю другое, а делаю третье! А потом сдвинул брови и добавил: если ты так не будешь жить, ты жить вообще не будешь.

И Шая сказал ему на это: а не выпить ли нам?

…эх, жаль, в вагон с собою наливки не взял.

Яков недавно принес ему отменную наливку, брусничную. Она жгла язык и приводила в чистый восторг.

…Троцкий, Свердлов и Голощекин. Штаны заправлены в сапоги. Зачем у всех в Кремле на руках красные повязки? Они – красный патруль страны. У прямого провода – мир; он жаждет говорить с Советской Россией и узнать, что она будет делать завтра. Красные длинные ковры укрывают старый паркет. По нему вчера ходили цари, а нынче ходим мы. И будут ходить наши дети и внуки.

Знаменитые имена открывали рты и произносили слова; но за словами крылись мысли, и Голощекин должен был их прочитать верно.

И ему казалось: он их верно читал. И верно толковал.

Толкование, оно всегда полезно. Собственный Талмуд должен быть у каждого в голове.

Как они там?

Да неплохо. Их хорошо кормят. Комиссары не жалеют денег.

Хорошо кормят, говорите, в голод? Когда вся Советская страна терпит лишения?

…он понимал: ужесточить режим.

Что говорит Тобольский Совет?

Ждет вашего распоряжения.

А сами они не могут распоряжаться? Нужна наша команда?

…понимал: делайте все так, как приказывает время.

Какой за ними надзор?

Прекрасный. Службу несет отряд Матвеева.

Каков состав отряда? Надежны ли красноармейцы?

Бойцы отличные. Службу несут достойно. Без нарушений.

…понимал: такие бойцы помогут сделать все, что задумает власть.

А письма получают ли они? Газеты?

Почту приносят. Письма читают. Газеты получают исправно. Все – свежие.

…понимал так: за почтой – следить, газеты – прекратить приносить.

А как у них настроение, Тобольск вам телеграфировал?

…не знал, что отвечать. Если ответить – не знаю, можно сплоховать и потерять их доверие. Если сочинить что-либо на ходу – не поверят: они верят только правде.

Настоящей правде; той, что бьется внутри в унисон с сердечным насосом.

…судорожно думал, что ответить.

Били и кололи иглами секунды.

…так сказал, думая вслух, впервые за много времени: тоскуют. Какое же еще у них настроение может быть.

…а потом опомнился и быстро отчеканил: но это видимость одна. На самом деле они все крайне сосредоточены и внимательно следят за собой и охраной. Мы читаем их письма. Из писем ясно, что им хотят помочь их друзья, приспешники и родня.

Помочь?

Да, помочь.

Вы имеете в виду заговор?

Да, именно его.

Как быстро и в какие сроки они надеются осуществить задуманное?

…и тут он не растерялся.

Вполне скоро. Этой весной, летом.

Понятно. У них будет жаркое лето!

…он подхихикнул: да, судя по всему.

Мы им устроим жаркую летнюю баню. Мы их опередим.

…уже подсмеивался открыто, искусно подыгрывал: конечно, опередим, еще бы нам – их – не опередить.

…и понимал все слишком хорошо: принимай их у себя, перевози к себе, и будем – ликвидировать; любыми способами.

Лысое темя блестело. Курчавая черная поросль пропитывалась потом. Пенснэ сползало с крючковатого носа. Все втроем, великие люди представляли из себя новую троицу; они разнесли в пух церкви и жгли на площадях иконы, ибо сами они были огнем.

И живой огонь был сильнее, мощнее и прекраснее всех огней нарисованных.

И Шая перед ними, владыками, был тоже силен, радостен и смел.

И все это была – революция.

Их революция.

Им единолично, до костей, с потрохами – принадлежавшая.

* * *

Аликс собиралась на прогулку.

Ее прогулка – о, недалеко: на скотный двор.

Она созерцает милых уток и чудесных длинношеих гусей. Гуси и утки, милейшие созданья, будут убиты, ощипаны и попадут на кухню к повару Харитонову; и обратятся в изумительные, вкусные блюда, и, хоть они не во дворце, но смогут по достоинству оценить новый обед. Ничего нового вокруг, зато еда всегда новая. О, сколько в еде кроется наслажденья, сюрпризов и тайн!

Наступило новое дивное сладостное время, время Великой Поблажки: для них вдруг разрешили вкусно и много стряпать, и им разрешили сытно и много есть.

Оголодавшие, они боялись удивляться внезапной благодати.

Харитонову было приказано: улещай, – он и старался.

Харитонов готовит щедро и с выдумкой. Он понимает: цари, и им надо, чтобы поизысканней. Он фарширует гуся капустой и печеным луком, а утку – яблоками, слегка присыпая яблочные дольки перцем, сахарным песком и солью, а еще сбрызгивая винным уксусом. И от блюда не оторвать руки, губы и зубы: и старые, и молодые. Как они переглядываются и переговариваются за вкусной едой! Царь качает головой и мычит, как бык: м-м-м-м, м-м-м-м! Татьяна берет перечницу и щедро, озорно сыплет перец, и Аликс ахает: доченька, ты же испортишь блюдо! Что за плебейские у тебя появились вкусы! Тата хохочет. Мама, я революционерка! Перец – это революция в кулинарии!

И царица прижимает пальцы ко рту, а потом крестит дочь: Господь с тобой! Какая революция!

И царь, жуя, мрачнеет на глазах.

После первого вносят второе. Все как во дворце. Лакей Трупп, с жиденькими русыми волосенками, строго, сурово сложив губы, держится прямо, как на параде, и вдруг угодливо наклоняется, расставляя тарелки. Анастасия хлопает в ладоши. Мама, мама, повар нынче приготовил нам мое любимое кушанье! На огромном овальном фарфоровом блюде в центре стола стоит и дымится утка по-охотничьи – в луковом соусе, с ломтиками моркови, с солеными помидорами по ободу блюда. И вареная картошка дымится, обильно политая топленым маслом.

Они не знают, что это их последний роскошный, сытный обед. А может, еще не последний: они веселятся, передают из рук в руки ножи – их хватает не на всех, – солят и перчат мясо, и мажут хлеб маслом, и смеются, блестя в смехе зубами, – дети – молодыми, а родители – уже требующими починки, да никто тут их не водит к дантисту. А ведь хорошие зубы – это хорошее пищеварение. Дети, жуйте тщательней! Бэби, не болтай за столом!

Повар Харитонов вываливает очистки и огрызки на задний двор. Съестное перегнивает, и по двору тянется вонь. Вот в этот ужас превращается такая вкусная, такая чудная еда?

Николай морщит губы. Доченька, передай мне солонку!

Пожалуйста, папа.

…Настал день, когда советское правительство приказало: Романовых посадить на солдатский паек.

Они опять увидели на столе лишь крупно нарезанный ситный, соль в солонке, пустой, без мяса, гороховый суп.

Николай шутил: ну я же солдат, все правильно. И пытался широко улыбаться.

У него не получалось.

У Аликс тоже: она старательно растягивала губы, а они все не складывались в улыбку, а складывались в гримасу презрения и страданья.

…Лакеи роптали, требовали повысить жалованье. Верный лакей Трупп их пытался осадить: войдите в положение семьи! А в наше кто войдет, возбужденно кричали слуги, продовольствие по карточкам, на рынке цены немыслимые, свое хозяйство не у всех, зима на исходе, все подъели, – а этих – бесплатно обихаживай?!

…вот, они уже были – «эти».

Николай сидел за подсчетами. Сальдо, бульдо. Расходы, расходы, и никаких доходов.

– Милая, у нас есть драгоценности.

– Милый, я лучше умру, чем расстанусь с ними! Это единственное, что у нас осталось!

– Ты ошибаешься. Наше сокровище – дети.

– Это будущее детей!

– Эти… камешки?

– Этим камешкам цены нет! За одно мое свадебное ожерелье я могла бы выкупить наши земли, отнятые Германией! И пол-Германии впридачу!

– Ты преувеличиваешь.

– А ты, как ты можешь быть таким спокойным!

– Я считаю.

И царь умолкал и считал.

Перед ним на столе лежали бумаги, счеты и его солдатская продовольственная карточка.

Он щелкал костяшками счетов и двигал губами, повторяя про себя цифры.

– Солнце, мы должны ужаться. Мы сократим расходы на прислугу. Я рассчитаю Смелякова и Телегина.

– Невероятно!

– И расходы на провизию тоже. Мы очень много едим.

– Чудовищно!

– У нас нет денег, чтобы покупать хорошую еду.

– Ники, я выплакала уже все слезы! Мне нечем плакать!

– Может быть, родная, это и хорошо. У нас нет денег.

Аликс стискивала руки. Поворачивалась к мужу спиной, и он видел ее затылок, с приподнятым вверх пучком, из которого лезли наружу и все никак не могли вылезти чуть вьющиеся седые нежные волосы.

– Как это так, нет денег? А Татищев и Долгоруков? Они же… ходят… занимают! И им – дают!

– Теперь уже не дают. Перестали.

– Не верю!

– Ты знаешь, родная, в Кого нам с тобой осталось верить.

* * *

Матвеев, с керосиновым фонарем в руках, явился заполночь в комнату, где спали бойцы. Подошел к кровати Лямина. Растолкал его. Лямин повозил головой по подушке, разлепил глаза. Спрыгнул с койки, как и не спал.

– Вставай, рыжий.

– Случилось что? А? Товарищ командир?

– Тихо, – прижал палец к губам Матвеев. – Идем-ка… поможешь мне.

Лямин, больше не спрашивая ничего, втискивал ноги в сапоги.

Потом схватил разложенные под койкой портянки, растерянно мял в руках.

– Я без портянок. Мы в доме остаемся?

– В доме. Портянки брось.

Шли по дому; половицы скрипели. Морозные узоры радостно затягивали белой парчой окна, ночью мороз густел и лился белым обжигающим, пьяным медом. Лестницы качались, как трапы на корабле; ночь меняла все, и предметы и тени, и Матвеев выше поднимал фонарь, свет качался и елозил по ступеням, и Матвеев Лямину ворчливо говорил:

– Гляди, спросонья не упади.

Михаил усмехался, плотно ставил на ступень ногу в нечищеном сапоге.

– Не упаду, товарищ командир.

Он не спрашивал, куда в доме они направлялись. Лишь когда дрогнула перед ними старая дверь и они вошли в кладовую – понял.

Командир выше поднял фонарь. Их тени вырастали в чудовищ, пугали их самих. Метались по стенам. Тусклый фитиль дрожал, истекал красным пламенем. Связка ключей в кулаке Матвеева брякала и звенела; Лямин косился – сколько же тут ключей? Не сочтешь.

– Мы зачем сюда явились? А, товарищ командир?

– Тш-ш-ш-ш. Вещи поглядеть.

– Царские вещи?

– А то чьи же. Сам видишь, не солдатские мешки.

Ключи в руке Матвеева были не от дверей: от чемоданов и сундуков.

Матвеев наклонялся, подбирал ключ, возил и вертел им в замке, и чемодан открывался внезапно и радостно, будто давно ждал этого момента. А сколько их тут было, этих сундуков, баулов, английских чемоданов, немецких плотных, туго набитых добром саков!

Открывали; смотрели.

– Э-хе-хе, понятненькое дельце.

– Что – понятно, товарищ командир?

– Да по всему видать, собирались второпях. Вот, гляди! Это-то зачем им тут?

Распахнул чемодан с серебристыми длинными застежками; он был под завязку набит стеками.

– Эх ты! А это что за палки такие? И много!

– Это – дурень… лошадей понукать. Господских. Их такими палками лупят: дрессируют.

Михаил присел на корточки и с любопытством пощупал стеки: один, другой.

– Жесткие.

– Кони терпят.

Открыли другой чемодан. Матвеев ближе поднес фонарь.

– Ух ты!

– Что ты так орешь-то, боец Лямин.

– Виноват, товарищ командир.

– Да весело мне стало! Рассмешил!

– Мне самому весело.

Оба наклонились над чемоданом и оба, враз, протянули руки к нему. И стали рыться в нем, и улыбаться, и смеяться; Матвеев поставил фонарь на пол, и в темноте они копались в роскошном, верно, заграничном, кружевном дамском белье, а оно пахло так нежно, так пьяняще, что у них занималось дыханье и щекотало под ложечкой.

– Экая красота! Может, сопрем?

– Ну…

В темноте Михаил залился краской.

«Авось командир не видит. Я как девица».

– Ты – своей бабе сопрешь! Подаришь!

Лямин сжал зубы.

– Пашка без этого добра обходилась. И обходится.

Матвеев резко опустил крышку и чуть не прищемил пальцы Лямину.

– Дальше давай!

Фонарь качался в руке командира, выхватывал из мрака новые сундуки. Кованые крышки поблескивали медными набойками, резьбой красного дерева. Матвеев ковырял ключом замок. Крышка сундука подалась.

– Господи помилуй…

Господь и правда должен был всех и сразу помиловать: в сундуке лежали и спали иконы.

Друг на друге, дровами в поленнице, штабелями. Во тьме замерцали лики, покатились в лица бойцу и командиру нимбы, кресты и стрелы, красные полосы вспыхивали на золоте, грозовые тучи прорезала полоска слепящей синевы, чистой лазури. Ангелы пили из чаши. Святитель Николай держал на руке белокаменный град, похожий на сверкающую хрустальную друзу. Мария шла по облакам, глаза ее рыдали, а рот улыбался, она прижимала к груди младенца, что потом тщетно будет кричать людям: любите! любите! Не убивайте! А люди сделают вид, что слышат, а на деле – не услышат Его.

– Товарищ командир… святые иконы тут… давайте закроем.

– Ты прав.

Матвеев закрыл крышку сундука, опустил фонарь – и так застыл: думал.

Лямин не мешал ему.

Огляделся. Всюду коробы, чемоданы, сундуки.

– Много же у царей барахла!

– Да ты пойми, они ж не все сюда привезли. Это – капля в море.

Маленький ключ открыл большой сундук. Матвеев почему-то затрясся, открывая его; ему показалось – вот тут и может таиться важное, удивительное. Приподнял крышку.

Сундук хранил великое множество детских сапожек – малюсеньких, совсем крошечных, побольше, еще больше; это все обувал, судя по всему, цесаревич. И матери трудно, невозможно было все это выбросить: в этой детской обуви была вся ее жизнь – вся надежда, радость, все слезы и молитвы, все поцелуи и благословенья.

– Зачем хранят?

– А бог их знает.

– Выбросили бы.

– Жалко, должно быть.

– С собой возить…

– Так ведь поезд везет. И лошадка везет. Чего ж не прихватить.

Лямин видел – Матвеев что-то ищет, волнуется, нюхает, как легавая, спертый воздух, пропитанный ароматом царицыных духов.

– Товарищ командир!

– Да?

– А что мы ищем-то?

– Я сам не знаю. Честно. Но если найдем – честь нам будет и хвала, боец Лямин.

И тогда Лямин замолк. И медленно, осторожно передвигался во тьме под красным фонарем в руке красного командира.

И вот набрели они на громадный чемодан, обтянутый коричневой, цвета шоколада, кожей. На крышке тускло светилась позолота: монограмма царя. Матвеев подобрал ключ. Он нашелся быстро. Крышка затрещала, отходя. Раскрыли. Глядели.

– О-е-е-ей, тетрадки… школьные, что ль?

– Сам ты школьный.

Матвеев поставил фонарь на соседний сундук. Свет падал косо на вскрытое кожаное брюхо. Черные кожаные тетради. Черные солдаты дворцовой жизни; жизни одинокой; жизни семейной; жизни счастливой; жизни великой, а может, невеликой и смешной. Но это – жизнь царя. Матвеев листал тетради, наспех читал, еле разбирал строчки в тусклом красном свете, и ему становилось ясно: это – царский дневник.

Все, все царь заносил сюда, в эти тетради; все дурацкие мелочи, все грандиозные потрясенья.

– Что это?

Лямин замер. Матвеев читал.

– Это? – На лбу Матвеева собралось множество складок, они сходились и расходились, как баянные меха. – Это дневник гражданина Романова.

– Дневник? Ишь ты! Это господа… каждый день ведут?

– Да, боец Лямин. Каждый божий день.

Матвеев читал, и его лицо, меняясь и плывя разнообразными тенями и впадинами, говорило Лямину о том, что он нашел то, за чем сюда пришел.

– Важное что-то пишет?

– Да. Что пишут цари – все важно.

– Да прямо уж?

– Не представляешь как.

Клал одну тетрадь, брал другую. Листал.

– Товарищ командир, – Лямин понижал голос, – и вы почерк разбираете?

– Не мешай.

Читал заинтересованно. Иной раз ухмылялся. Хмыкал.

Лямин начинал скучать.

– Что, забавно так пишет?

– Да ну его. – Матвеев кинул тетрадь в чемодан. – Чепуху всякую. В чепухе живут, я скажу тебе, в чепухе!

– Так… – Лямин кивнул на чемодан, – сжечь к едрене матери!

– Ты не понимаешь. Целый воз этих каракулей. Он же все пишет, что видит. Как башкирин: едет по степи и поет, что видит. Но увидеть он может много и такого, что… свет прольет…

– Прольет так прольет. Мы что, унесем с собою отсюда чемоданище этот?

– Нет, боец Лямин. Пусть стоит. Унести – это кража. Все равно… – Он помолчал. – Все равно нам все достанется.

– Все… равно?

Лямину некогда было думать. Матвеев подхватил фонарь, и они оба так же тихо вышли из кладовой, как и вошли туда.

* * *

Они курили оба, то и дело сплевывая на снег. Пашка щурилась на свет высокого уличного фонаря. Небо синело быстро и обреченно, и молчащие звезды вдруг начинали беспорядочно и громко звенеть; и только потом, когда звон утихал, оба понимали – это проскакала по улице тройка с валдайскими бубенцами.

– Не холодно?

Пашка передернула плечами под шинелью.

Смолчала.

Лямин искурил папиросу до огрызка, лепящегося к губам, к зубам; щелкнул по окурку пальцами, отдирая от губы.

– Ну, все. Пошли в тепло.

И тут Пашка помотала головой, как корова в стойле.

– Нет. Не хочу туда. Там… гул, гомон… Устала я.

Михаил глядел на нее, и жар опахивал его изнутри.

– Но ты же спишь одна. Тебе ж комнату выделили.

– Да комнату! – Она плюнула себе под сапоги. – Черта ли лысого мне в той каморке!

– Я ж к тебе, – сглотнул, – туда прихожу…

И тут она неожиданно мягко, будто лиса хвостом снег мела, выдохнула:

– Присядем? Давай?

И мотнула головой на скамейку близ кухонного окна.

Окно не горело желтым светом в синей ночи: еще вечерний чай не кипятили.

– А зады не отморозим?

Она хохотнула сухо, коротко.

– А боишься?

Сели. Лавчонка слегка качалась под их тяжестью.

– Летом надо бы переставить.

Михаил похлопал по обледенелой доске.

– А мы тут до лета доживем?

– Мишка, – голос ее был так же ласков, лисий, теплый, – Мишка, а я тебе рассказывала когда, как я – у Ленина в гостях была?

Он смотрел миг, другой оторопело, потом тихо рассмеялся.

– У Ленина? В гостях?

– Ну да.

– Нет. Не говорила.

– А хочешь, расскажу?

Он поглядел на нее, и его глаза ей сказали: могла бы и не спрашивать.

Она ногтем ковыряла лед в древесной трещине. Потом подула на руку, согревая ее.

– Я тогда в женском батальоне была. Всю войну прошла с мужиками, с солдатней, а напоследок, не знаю чего ради, меня к бабам шатнуло. Так получилось. Сама набрела я на этот батальон. Красная Гвардия в Петрограде все заняла… все у них… у нас… было под присмотром. Вокзалы охраняли, поезда досматривали… А я только что с фронта. Озираюсь на вокзале. Думаю: какого бы ваньку остановить! Ни одного извозчика, как назло… И тут…

Лямин протянул ей папиросу. Его колыхало, но не от холода.

Он просто так не мог долго рядом с ней сидеть. Вот так, спокойно.

Она стиснула папиросу зубами; он добыл из кармана зажигалку, крутанул колесико. Пашка прикуривала медленно, долго.

– И где зажигалку скрал? – кивнула на позолоченную коробочку в Мишкиных пальцах.

– Не твое дело.

– У царя?

– А хоть бы. Ты дальше… давай.

Пашка сначала покурила, позатягивалась всласть.

– И вот, гляжу, ванька едет! Я руку взбросила! – остановить. Он: тпрру-у-у-у! – а тут меня под локоточки-то и – цоп! Комиссар, по всему видать. Рядом с ним солдат, с шашкой на боку и с пистолетом в руке. Меня комиссар полностью повеличал: госпожа Бочарова Прасковья Дмитревна? Я, говорю. Смеюсь: только ведь я не госпожа. А он мне так вежливо: пройдемте со мной. Я хохочу: куда это вы меня тащите? Уж не в бордель ли? Теперь он хохочет. И так мне рубит: у меня, мол, приказ, вас задержать. Кого-то вы, брешет, шибко интересуете. Я плечами пожала, комиссар ваньке пальцами щелкнул, мы взобрались в пролетку… и…

Пока курила, молчала. И Михаил не встревал.

– Едем. По всему вижу – правим в Смольный. Я уже знала: там большевики сидят. Да я-то ведь не большевичка никакая… еще была. Просто сама по себе, вояка; а комиссар этот, думаю, может, обознался, меня за кого другого принял. Слазим. К дверям идем. Везде вооруженная охрана. Думаю: ну точно, меня сейчас к стенке. – Опять хохотнула сухо. – Матрос ко мне подошел. Сдавай, говорит, оружие! Я ему: не сдам, мне положено. Он орет: сдай саблю и револьвер! Я ему: хочешь, силой бери, но так просто я тебе оружие не сдам. Мне его вручили… при освящении полкового знамени! Ну куда ж бабе против мужика здоровенного… сорвал он с меня саблю, револьвер сорвал с ремня… Меня – взашей – толкают, и я иду, и в подвал спускают, затхлый, крысы там. И ни крохи хлеба. Я ору… сапогом в стену стучу… а толку что…

Еще покурила.

«Вечная у нее эта папироса, что ли…»

– Крысы мимо меня сновали. Туда-сюда. Я орала и на них. И сапогом прибить пыталась. Утром затрещала дверь. Я кричу: оружие верните, сволочи! А мне говорят спокойно так: тише, что бушуешь, тебя прямиком к Ленину ведем.

При этих словах Пашка взглянула на Лямина – словно две дыры у него в лице зрачками прожгла.

– Я как захохочу: к Ленину?! Меня – бабу простую?! Ты не простая баба, они мне говорят, ты офицер, это, значит, они у меня Георгия на груди увидали и все вычислили, кто я, что я. Я взяла себя в руки. Не хватало, думаю, перед швалью разнюниться! Так по лестницам пошли. Впереди меня стража, и позади стража. А я посредине, иду и думаю: хорошо, что Георгия не сдернули! Дверь хлопнула, мы все вошли, и я гляжу… а за столом…

– Кто?

– Ленин.

– Врешь! – вырвалось у Михаила.

Пашка презрительно глянула.

– Эх ты рыжик, рыжик… – Давно она так не называла его. – Да ведь если б я врала – недорого бы взяла! А я за это вранье… жизнью заплатила… и еще заплачу… Сидят. У одного русская морда, у другого – жидовская. И вот сперва один встает, это лысый, Ленин, значит, и первым ко мне подходит. Как к попу, ей-богу! К ручке! Да руку не целует… а жмет… крепко так, крепко… как мужику. – Опять папироса во рту ее дымила. Она взяла ее двумя пальцами осторожно, как стрекозу за брюхо. – А потом и второй подымается. И ко мне движется. А я не знаю, кто это. На всякий случай ему руку жму. Так пожала, что он – охнул и скривился.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!