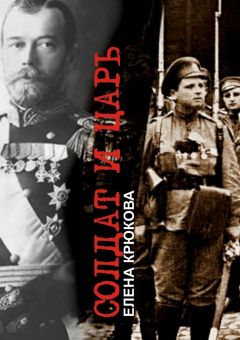

Читать книгу "Солдат и Царь. Два тома в одной книге"

Автор книги: Елена Крюкова

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

«Или Волги. У Жигулей».

Лямин прикрыл глаза. Носом втянул воздух и ощутил будто влажный, волглый и рыбий запах реки. А потом – наважденьем детского сна – тревожный, густо-пряный дух желтых кувшинок.

«Мне бы тоже брякнуться да выспаться, на ходу брежу».

– Стоим, на парапету облокотилися! Вода идет мощно, могутно. И – быстро. Так катит, что тебе мотор! А мы и забыли, как на вокзал добирацца. Язык, понятно, до Киева доведет! Всех пытам, встречных-поперечных! Заловили старушку одну. Ну точно бывшая! В мехах, правда, драных, в кружевном платочке, в ушах алмазы.

– Брульянты, дурак.

– Точно, они самые. Мы ее взяли в кольцо. Мол, как к вокзалу пройтить. Али проехать. А она на нас глаза как вскинет! А глаза как у молодой. И в глазах… не, братцы, не могу передать. Ненависть одна черная! Ну ненависть! Такая, что мы замолчали… и чуть не попятилися! А она нам: стреляйте хоть сейчас, негодяи, вы всю мою жизнь расстреляли, всех моих убили, весь мой мир – сожгли! А я вам еще как к вокзальчику проехать, показывай?! Да идите вы все знаете куда?! И на землю под нашими ногами – плюет!

– На этот, асвальд. Какая там земля.

– Ну ляд с ним. И еще раз плюет. И Матвееву на сапог – попала. Он ручонкими-то взмахнул. Ну, думаю, сейчас старуху задушит! А он вдруг знаете што? Обнял ее!

Тишина свалилась с потолка серой паутиной.

В полном молчании Люкин договаривал – потерянно, тихо.

– Обнял… да… Она не вырывалася. Мы стоим рядом. А Петр старуху выпустил из лап, полез в карман шинели и вытащил сверток. Развернул газету, а там – хлеб. Ситный, тот! Што мы в Смольном… на глазах у Ленина… ели… он нам тот хлеб – в дорогу приховал… И вот ей сует. И шепчет, а я слышу: бабушка, только не бросай хлеб, не бросай, ты только съешь его, съешь, а то сил не будет, умрешь. Ты только его, шепчет…

– Што? – шепнул Игнат.

– Чайкам, уткам – не отдавай…

Помолчали все. Подышали – глубоко, тяжело.

– Так Ленина хлеб и уплыл! Бабушке за кружевную пазуху! Графиньке, небось, вчерашней…

– А бабка та – и спасибо не сказала?

– Ничо не сказала. Как рыба молчала. Мы пошли, а она стоит. Я обернулся. Хотел еще раз ей в глаза глянуть!

– Ну и што? Глянул?

– Глянул… А глаза – закрыты… И хлеб к тощим грудям – прижимат…

– А чо с нами тут Матвеева нет? Брезгает начальник нами, клопами?

– Да не. Дрыхнет после бани. Мы-то тут молодые, а он уж седенькай.

– Это Аксюта-то молодой?!

– А хочешь сказать, я Мафусаил?!

– Молчать, солдаты. – Люкин наступил на сверчка сапогом. Высохшее насекомое хрустнуло под подошвой. – Он и правда спит. Он нас с Глебкой в пути – знаете как спасал? Вам и не снилось. Смерть-то, она всюду близко ходит.

«Иногда так близко, что путаешь, ты это или она», – думал Лямин, вертел болтавшуюся на ниточке медную пуговицу. Надо бы Пашке сказать, пусть пришьет.

А где Пашка? Второй день не видать.

Да он не сторож ей, чтобы за ней следить.

Он – за царями следит. За это ему и жалованье, и харч, и почет.

И вдруг далеко, за печкой, за матицей, под потолком, а может, и на чердаке, под самой крышей, запел, затрещал сверчок.

– Живой! Елочки ж моталочки!

– Ты ж его пяткой давил – а вот он ожил!

– Брось, это ж другой.

– А тот-то где?

– Да на полу валялся!

– А глянь-кось, его тута и нету уже! Уполз!

– Воскрес…

– Как Исус, што ли?

– Ну наподобие…

– Ти-хо!

Люкин поднял палец. Задрал подбородок. Слушал так неистово, будто молился.

Сверчок трещал неумолимо и радостно, будто спал – и вот проснулся, был мертв – и вот ожил.

Лицо Сашки Люкина изумленно, медленно начинало светиться. В темной широкой, как баржа, битком набитой людьми комнате лицо одного человека светилось, разогревалось медленно, как керосиновая лампа; пламя лилось из глаз, заливало переносье и надбровья, озаряло раскрытый в детском удивлении рот.

– И правда сверчок…

Влас торжествующе повернулся к Люкину.

– А он-то – далеко! Н укусишь! Не раздавишь!

Люкин озлился. Робкая улыбка превратилась в оскал.

– Захочу – и раздавлю! На чердак влезу – и найду! И в расход!

Сверчок пел счастливо и неусыпно.

Лямин встал и шагнул к печи. Ему невозможно, до нытья под ребром, захотелось увидеть живой огонь. Взял кочергу, лежащую на обгорелой половице, сел на корточки, подцепил ею раскаленную печную дверцу. Дверца узорного литья: по ободу завитки в виде кривых крестов, в центре едет колесница, в колеснице в рост стоит женщина в развевающемся платье, правит четверкой лошадей.

Наклонился. Пламя пыхнуло в лицо, едва не поцеловало согнутые ноги. Он нагнул голову еще ниже. Вытянул к огню руки. Шевелил пальцами. А что, если руки сунуть в огонь? Ненадолго, на миг. Что будет? Обожгутся? Покроются волдырями? Опалятся волоски? Обуглятся и затлеют ногти? Или ничего не будет, как у тех, кто паломничал на Святую Землю, в славный град Иерусалим, и был на Пасхальной службе в храме Воскресения Христова, и дожидался в толпе возжигания Благодатного Огня, и зажигал пук белых свечей от летучего того пламени, и совал в пламя руки, лицо, лоб, бороду, гладил тем пламенем грудь и шею, целовал его голыми, беззащитными губами? И – жив остался, и не запылал!

Дрова трещали в печке. Дотлевало огромное толстое сосновое полено. Из печи тянуло смолистым духом. Громкий треск сухого дерева рвал уши, люди вздрагивали и смеялись.

Лямин пошерудил кочергой дрова. Головешки сочились синими огнями. Мелкие ветки давно сгорели. Оставались только крупные, круглые, тяжелые бревна, распиленные криво, как придется. Огонь обнимал их, бегал по ним рыжими быстрыми ногами.

Лицо напротив огня. Руки рядом с огнем.

«Так и наша жизнь. Рядом с огнем. Всегда. И сжечься – так просто. Тебя в огонь бросят, и сгоришь. Или он сам к тебе подступит, и не убежишь. А какой красивый!»

Огонь плясал вокруг кочерги.

«Вот она черная, страшная, а огонь вокруг нее ой как пляшет».

– Эй! Эге-гей! Слушай мою команду! – Матвеев в дверях стоял при полном параде. Плюгавенький, напускал на себя вид военачальника. – Все на собрание!

– Куда? На какое?

Звезды резкими ножевыми лучами напрасно старались разбить затянутое светящимся льдом окно.

– На общее! Весь отряд – быстро собрать! Всем буду докладывать, что нам ВЦИК приказал в Петрограде!

– Эй, командир, а пошто собрание-то ночью? Чай, спать все хотим!

– И то верно, завтра рано вставать! Затемно!

Матвеев скрипнул зубами, будто орех разгрызал.

– Перебьетесь. Важные вопросы решать будем!

– А с чем связаны-то вопросы? Може, и тута решим?! – крикнул Игнат Завьялов. Щеголял в тельняшке: ему недавно подарила девчонка с тобольского рынка. Сказала – с убитого моряка, ее жениха. Слезы тем тельником утерла и Игнату в руки насильно всунула. «Убегла, – рассказывал солдатам Игнат, – а я с тельником посреди рынка стою, как Петрушка, и думаю: а може, в костер швырнуть, може, он заговоренный?»

– С кем, с чем! Сами знаете!

И тут все сразу, странно, без слов все поняли.

И засобирались.

Кто успел из портков выпрыгнуть – снова в них влезал. Набрасывали на плечи шинели: плохо протапливался большой дом. Топая, сапогами грохоча, спускались вниз, в старую пустую, без мебели, каминную. Мебель всю на кострах сожгли да в печах, об ней и помину не было.

В каминной рядами стояли узкие лиственничные лавки. Солдаты расселись. Крутили «козьи ноги». Раздавался пчелиный медовый дух: кто-то со щелканьем, с чавком жевал прополис.

Матвеев встал перед отрядом, по правую его руку разевал пасть громадный, давно холодный камин. На железном листе, как на дне морском, валялись старые головни. Они походили на обгорелые хребты огромных рыб.

– Итак! Собрание начинаем. На повестке дня…

– Ночи, ешкин кот…

– Судьба тех, чьи жизни сейчас находятся в наших руках! В ваших руках, товарищи!

– В ваших, в наших, – буркнул Игнат Завьялов. – Как будто нам тут что позволено.

Громко крикнул:

– Да поняли уж все! Ни в каких не в наших, а в твоих!

– Ни в каких не в моих, а в руках ВЦИК и Ленина! – запальчиво и резко крикнул в ответ Матвеев.

– Ну вы там, ты, Игнатка, давайте без перепалок…

Матвеев приосанился. Пощипал тощие усенки.

– Слушаем внимательно! Наш отряд охраняет особо важных персон. Их жизни важны для нашего молодого государства! Германцы, – Матвеев кашлянул и снова подергал ус, – германцы, а возможно, и англичане, да что там, целая Европа… спит и видит, как бы вызволить отсюда, из Сибири, бывших, кхм… – Слово «царей» побоялся выговорить. – Бывших правителей России! Гражданина Романова и его семейство!

– Ишь как он их пышно, семейство, – шептал Мерзляков себе под нос, – прямо сынок им родной…

– В Петрограде власть перешла в руки большевиков! А значит, судьбу Романовых нынче решает кто? Большевики! Выношу на повестку дня…

– Ночи, в бога-душу…

– Вопрос о том, на чьей мы стороне! И как мы теперь должны охранять нам вверенных людей! Ленин в Петрограде сказал нам так: стереги их как зеницу ока, потому как мы одни… мы! одни! слышите! это Ленин ВЦИК и себя имел в виду!.. можем распоряжаться ихними жизнями! Я решил вот что. Эй, уши навострите! Что мы все – да, все мы – всем отрядом! – дружно переходим на сторону большевицкого правительства! Другого пути у нас нет! И посему… – Опустил глаза, словно бы шаря зрачками по невидимым строкам несуществующей бумаги. – Посему даю вам всем клятву, что скорее сам сдохну, но никому из этой семейки не дам уйти живыми… если они вдруг захотят от нас убежать!

Пахло махрой, портянками. Лямин глядел на камин.

«Затопить бы… согреться… Да все дымоходы, видать, грязью забиты…»

– И они! Никогда! От нас! Не удерут! Мы за них – за каждого – шкурой отвечаем! Уразумели?!

– Што ж не понять, командир!

– Все ясно как день…

– И в каждую смену караула я теперь ставлю – по одному человеку из большевицкого правительства Тобольска!

Зашумели.

– А по кой нам чужие люди?!

– Эк што удумал!

– Чо мы, сами не справимся?! Не совладаем с энтими… с девчонками?! да с мальцом задохлым?!

– Что сказал, то сказал! Приказал! – Матвеев ощерился, сверкнул поросячьими глазенками. – Это приказ! Чужих встречать миролюбиво! Харчем – делиться! Сторожить – не смыкая глаз! Мне сам Ленин сказал: заговор – существует! Только слишком глыбко, тайно запрятан…

Перевел дух.

* * *

Интерлюдия…перевести дух. Мне бы хоть немного перевести дух.

Да они – мои солдаты – мои цари – никто – ни один из них – ни на минуту не отпускают меня.

Я хочу сказать о них правду.

А мне говорят: какую ты правду избрала, ведь тогда много правд было, и никто не знает, какая – верная, самая правдивая правда! Солдатская там, или комиссарская, офицерская ли, царская! А может, мужицкая? Меня спрашивают: как ты их видишь, каким острейшим зреньем, своих красноармейцев – как великий восставший народ, знающий, что он творит, или как народ жалкий, несчастный, обманутый, ведомый за красную, кровавую веревочку, видящий перед голодной и грязной мордой своей красную морковку лучшей, прекраснейшей жизни? Надо мной смеются: вот, баба, ты взялась не за свое дело!

А ты, кричу я в ответ, ты-то знаешь, что на самом, на самом-то деле там и тогда – было? Что, берешься досконально и доподлинно все изобразить – и наконец-то предъявить нам последнюю, наивернейшую, сильнейшую правду, что поборет все остальные, слабые и хилые правды? А? Что?! Не слышу. Берешься?

Мне говорят, улыбаясь мне в лицо: вот ты хочешь сказать, что и красные – страдали, что за красными – она, наша последняя правда, что красные воевали за хлеб – голодным, за мир – народам, за землю – крестьянам… и кровь за это щедро лили, еще как проливали? Да? Да?! Что молчишь?!

Хочешь сказать, мне кричат, что у красных тоже были хорошие генералы?

А еще вчера эти красные генералы были генералами царской армии – и вели в бой с германцами русские войска в Польше, в Галиции, под Брестом, под Молодечно!

А позавчера они, твои красные генералы, были царскими юнкерами!

Хочешь сказать нам о том, что красных солдат – обманули говорливые, с лужеными глотками, партийные пропагандисты?

А может, хочешь другое сказать нам. Что красных было гораздо больше, чем белых, что все вставали под красные знамена, кто был угнетен, раздавлен, обобран, – убит при жизни! Все, кому надоела нищая бесславная жизнь!

А ты, должно быть, не знаешь, как командарм Аралов кричал на Восьмом съезде РКП (б): «Воинские части приходят на фронт, товарищи, не зная, зачем они борются! Внутренние формирования недостаточно устойчивы!». А Иосиф Сталин кричал в ответ: «Опасны для нас, большевиков, отнюдь не рабочие, что составляют большинство нашей армии, – опасны именно крестьяне, они не будут драться за социализм, не будут!.. и, товарищи, отсюда наша первоочередная задача – эти опасные элементы заставить драться!». А ты знаешь ли, как заставляли? Нет?! Так слушай!

Как заставить крестьян воевать под красным знаменем – указал товарищ Троцкий: да очень просто! поставить за спиной атакующих пулемёты!

А знаешь, что говорил Григорий Сокольников, он же Гирш Янкелевич Бриллиант, командующий Восьмой армией: «Если армия будет находиться под командованием бывших офицеров, может произойти то, что крестьяне восстанут против нас!»

Ну и как тебе это все? Ты наконец понимаешь, что красные боролись за власть и только за власть?! Бывших царских офицеров красные вынуждали вступать в Красную Армию угрозами расправы с их семьями. Обманом: мы победим, мы – сила и правда! Генерала Брусилова обманули. Верховского, Апухтина, Баграмяна, Карбышева, Лукина – обманули. После гражданской войны тысячи офицеров, служивших в Красной Армии, были арестованы и расстреляны. Чистка! Великая чистка! Вот этого ты – хочешь?! Со своей правдой?!

…дух перевести бы.

…смерть, ведь ее называли разными словами. Смотря кто называл и смотря когда.

Бой. Битва. Подвиг. Сдохни под забором, собака. Эшафот. Пуля. Петля. Столыпинский галстук. Десять лет без права переписки. И это, с виду такое блестящее, здоровьем пышущее, аккуратное, домашнее, врачебное, словно хлорка в ведре или спирт в мензурке, – чистка. Чистка!

…Чистили, чистили, чистили нашу землю. Добела начистили. Докрасна. А потом и дочерна.

Что я вам отвечу, вы все, кто жаждет подлинной и окончательной, истинной правды?

Что бы вы сделали сами, окажись вы под прицелом красноармейского нагана?

А – под прицелом белогвардейской винтовки, еще с турецкой войны пользованной?

За власть, говорите, боролись красные? Да. Те, кто был близко к власти – боролись за власть.

А те, кто по всей бескрайней Расее был рассеян – боролись за счастье. Свое и детей. Ведь они его никогда не видали, счастье-то. Или – очень редко. На ярманке, когда леденцовых петушков сосали. Да на рыбалке, когда сетью – из реки – тяжелую рыбу тащили. Земля, родная земля, сверкающая всеми огнями, окнами, дымами, хороводами, литовками на сенокосах, сугробами, звездами, ожерельями рек и озер, латунными и золотыми, бьющимися в последней муке рыбами на сыром песчаном берегу, – вот она только, земелюшка, счастьем и была.

А вы говорите – власть!

Какая у мужика власть? Где?

…чистили, чистили, чистили. Красное знамя – красной тряпкой пыль и грязь с России вытирало. Вытерло? Вычистило? Отмыло?!

…за весь век мы потеряли всех: и крестьян, и землю, и счастье.

Что осталось?

Вот одна смерть, посреди жизни, каждому и осталась.

Своя собственная.

И не надо ее бояться. Иной раз она – лучший исход.

…как это сказала одна прекрасная, давняя снежная маска, имя ее сейчас уж быльем поросло, да никто его и не знает, никто не помнит; я знаю, я одна.

Не знаю час. Но чувствую пустоты —

Просторы; черноту; и белизну.

Поля снегов. Древесные заплоты.

…Ты, как свечу, держи меня одну,

Бог одинокий, в кулаке костлявом.

Ты дал мне жизнь. Ее Тебе верну,

Как перстень бирюзовой, синей славы.

Ничто: ни казни, мести, ни отравы —

Перед лицем Твоим не прокляну.

Смерть – это снег. Там холодно. Кровавы

Мои ступни – от ледяных гвоздей.

Гуляет ветр неведомой державы.

Всяк на снегу, прикрыв рукой корявой

Лицо от ветра, – раб, испод людей.

…как это красиво написано. Какая красивая, скорбная тут смерть. А ведь на самом деле она уродливая. Она страшная и ненавистная. Для кого? Для того, кто не верует в Бога?

Да ведь и для Бога – чистку придумали.

…да сырою красной тряпкой до Него – не дотянулись.

Поэтому не говорите мне, пожалуйста, о последней правде. Не кричите мне в уши о том, у кого она на самом деле спрятана за пазухой. Я не шарю по чужим карманам. И я не рву прилюдно рубаху на груди и не кричу: я, я одна знаю все, эй, слушайте меня!

Не слушайте. Закройте глаза и тихо подумайте о смерти. Эти письмена – о смерти и о жизни, и она-то есть одна медаль, единый Георгиевский крест о двух сторонах, им же нас наградили родители, земля, Бог. Да, Бог, кривитесь и отворачивайтесь, безбожники. Это ваше право. У вас в руках, вижу, новые красные тряпки – новую пыль с веков стирать.

* * *

Комиссар Яков Юровский не любил вспоминать.

Он вообще не любил задумываться; его нутро было устроено так, что ему надо было все время действовать.

Дело – вот был его стяг. Он высоко поднимал его над головой.

Но хитер был; любое дело ведь, прежде чем делать, надо обдумать, и вот тут – обдумывал. И продумывал все: тщательно, до подробностей. Перестраховщик, он все делал, отмеряя и вымеряя, не надеясь на везение, а надеясь только на себя.

Но иной раз, вечером, дома, улегшись, после вкусных маковых кнедликов матери, тети Эстер, на низкую скрипучую кушетку и закинув руки за курчавую баранью голову, он вспоминал то, что минуло.

…Стекла в руках отца. Они блестят, на солнце – ослепляют.

Он, мальчишка, заслоняется рукой от нестерпимого блеска.

Отец вставляет стекла в окна людям: и богатым, и не очень. Чаще всего бедным. Берет за работу очень дешево. Стекла у него грязные, и часто бьются. Рассыпаются мелкой радугой. Отец страшно сутулый, почти горбатый. Он горбатится потому, что все время таскает стекла. Ноги его заплетаются, как у пьяного, хотя он не пьяный; когда он устает, он свистит сквозь зубы смешную мелодию из трех нот, и тогда мальчишке Янкелю кажется: отец – птица, и сейчас улетит.

Отец таскал стекла, а мать шила и шила, и из-под ее руки, из-под стучащей иглы швейной машинки ползла и ползла река разных тканей. И толстых, и тонких. И пушистых, и паутинных. Шерсть, твид, креп-жоржет, крепдешин, бархат, плис, шелк. Ножницы в руках матери пугали Янкеля. Они взмахивали, и отрезали кусок от длинного, сходного с великанской колбасой отреза, – а Янкелю казалось, что они сейчас отрежут ему голову. И он кричал: «Не надо!» – и убегал в сарай во дворе, и забивался за поленницу дров, и втягивал курчавую голову в острые плечи, и плакал, трясясь.

Кроме Янкеля, в доме были еще дети. Янкелю казалось – они шуршат, как мухи в кулаке. Он научился считать – и смог их, братьев и сестер, сосчитать всех уже в школе. Тетя Эстер рожала каждый год, как кошка. Иные дети умирали еще в колыбельке, и тогда тетя Эстер горько плакала и страшно кричала. Она выкрикивала на незнакомом языке слова, похожие на древние забытые мелодии. А отец садился на пол, раскачивался и тоже говорил, как пел. И тоже непонятно.

А маленькие дети в люльках и кроватках ревели и визжали, как поросята; а если люлек не хватало, их клали в большие корзины, выстилая корзину мягкой фланелью.

Детей родилось шестнадцать, а росло десять.

Заказчиков у тети Эстер всегда хватало. Копейку она зарабатывала; и отец тоже.

Но настал черный день, и тетя Эстер сломала руку, и не могла шить; а отец упал с чужого чердака, и сломал ногу, и не мог ходить. Нога заживала плохо и медленно. Гноилась кость.

Дети, кто подрос, уходили в люди; малютки бежали на паперть, просили милостыню, и православный народ, кидая им полушки и горбушки, ворчал: «У, жиденята!» Янкель пошел в ученики к закройщику. Закройщик был еврей, как и Янкель. Он распевал молитвы на языке иврит. Если Янкель неправильно клал стежок, закройщик втыкал ему иглу в зад. Янкель верещал, а закройщик радостно кричал: «Ай, криворучка, ай зохэн вэй!»

Закройщику приносили меха, чтобы пошить шубы и шапки; он исхитрялся оттяпывать от меховин куски, и большие и маленькие, и потом из этих наворованных обрезков шил изделия и продавал их на рынке. А то заставлял продавать Янкеля. Янкель стоял за прилавком, перед ним лежали шапочки, воротники и муфты, и он, смертельно стыдясь, изредка вскрикивал: «Купите мэх! Мэх купите!»

А потом Янкель сбежал от закройщика и подался в подмастерье к часовщику.

Часы, циферблаты. Все движется, стучит, тикает, лязгает, звенит. Все жесткое, холодное, ледяное, серебряное, стеклянное. И цифры, цифры; они считают время, а время это не жизнь. Время – это деньги и слезы. И денег мало, а слез много.

Поэтому соблазняет, волнует красное. Красная кровь. Красные женские губы. Красное знамя.

Он встал под это знамя, потому что не подо что больше было вставать бедняку.

И бедному еврею – тем паче.

…После первой забастовки его посадили в тюрьму как вожака рабочих и сработали ему «волчий билет»: он не мог теперь поступить ни в один университет, и работать в часовых мастерских тоже не мог. А что он мог? Таких, как он, принимала в объятья партия.

Российская социал-демократическая рабочая партия.

Часовщик? Ювелир? Закройщик? О, оставим это другим евреям. Он может и будет заниматься другим.

Он – переустроит мир. Ни больше ни меньше.

Они, кто в партии, роют тайные ходы. Они – черви истории. У них тайные квартиры, тайные сходки, тайные битвы и тайные жены. Они, тихие жуки, точат вечное дерево, и оно перестает быть вечным.

…Освоив фотографическое дело, он открывал и закрывал фотографии, в его ателье всегда толпился народ, он был в моде и в фаворе, Яков Юровский. Он научился говорить вежливо, улыбаться тонко, кланяться низко и изящно; а тайную ненависть держал при себе, хоть и трудно это было.

И еще он мог избавляться от того, что было неудобно, неугодно или опасно. Так он избавился от фронта, когда его призвали. Так он избавлялся от назойливых любовниц и от шпиков, следящих за ним на улицах разных городов. Однако Екатеринбург упрямо возвращал его к себе. Он приезжал сюда – и оставался здесь, и вдыхал аромат кнедликов, посыпанных маком и обмазанных медом, что готовила старая Эстер; и ходил в фельдшерскую школу, учась благородной и святой медицине: медицина точно смотрелась благороднее всех стекол, шкурок, часовых стрелок и коричневых, как гречишный мед, фотографических снимков.

Хирургия. Госпитальные врачи. Он нравился докторам, этот немногословный фельдшер с чуть крючковатым, чуть козлиным носом и изящными, почти дамскими губами. Исполнительный, внимательный, четкий до жесткости: никогда не сделает ошибок, а во врачебном деле это дорогого стоит. Он ассистировал хирургам, видел рваные раны и раны колотые, сам удалял аппендиксы, сам зашивал разрезы после удаления опухолей. Он видел, какая она, смерть; у нее было множество лиц, все разные, и все – отвратительные. Он часто думал о своей смерти, какая она будет, как придет; но до смерти он хотел свергнуть тех, кто заставлял его страдать, он хотел взять реванш, и он знал: рядом с ним те, кто дико, по-волчьи, страстно и хищно хочет того же.

Февральская революция нацепила на всех красные гвоздики, и на него тоже. Но он хотел не жалкого, хоть и яркого, цветка на лацкане. Он хотел диктатуры и крови. Крови тех, кто пил его кровь. Старая Эстер причитала: ой же ты, мальчик мой, и куда же тебя несет, прямо в пекло! Он язвительно кривил красивые губы: мама, так я ж и хочу туда, в пекло. Там – судьба.

Фронты гремели и дымились далеко, а у него был свой фронт. Большевики взяли власть. Это был и его личный триумф. Выше, выше по лестнице! Она головокружительна. Заместитель комиссара юстиции. Председатель следственной комиссии при революционном трибунале. Чекист, и черная тужурка, и черная фуражка, и красная повязка. И иногда – очки, если плохо видел; а он плохо видел в темноте.

Чекисты заседали в Екатеринбурге в «Американской гостинице». Обстановка еще сохранилась прежняя, вчерашняя: широченные кровати с перинами, хрустальные люстры, тяжелые бархатные темнокрасные гардины, узорчатые ковры, высокие зеркала в дубовых резных оправах. Здесь гуляли купцы, стонали и плакали проститутки, совершались убийства и ложками ели красную и черную икру, уминали за обе щеки севрюгу и стерлядей. Еще вчера исходил дешевой звонкой музыкой и дымился криками, танцами и шампанским в ведрах со льдом роскошный ресторан. Сегодня исчезли купцы и их шалавы. И с ними исчезли икра и севрюга. И дорогие изысканные вина, ласкавшие язык и душу. Ленин проповедовал: вы аскеты, вы должны умереть за революцию, а все остальное вам чуждо, помните!

И они помнили.

Они все время видели перед собой Ленина, его лысую голову, его чертовскую, чертову подвижную, ртутную повадку, его большие пальцы, заткнутые в карманы жилетки, его наклоненный вперед корпус – будто он тянется за недостижимой конфектой, за елочным сладким подарком, а соблазн держат перед его носом и не дают, а он все тянется, тянется. Ленин тянулся за судьбой страны, а за Лениным тянулись они.

И так выстраивался этот кровавый, черный цуг.

Друг за другом, цугом шли чекисты, и цугом шла смерть. ЧеКа и смерть – это была пара, это была дивная, небывалая свадьба. Чекисты нюхали умершие запахи купеческого разгульного ресторана, а смерть нюхала дымы их трубок и папирос и дымы их выстрелов.

В номерах спорили и сговаривались. Тузили друг друга и стреляли в окна. Каждый хотел быть командиром. Видел себя начдивом, комиссаром, а лучше – вождем.

Но вождь был один. Повторить его было нельзя. Запрещено.

Их всех тревожила его жизнь. Его путь.

Путь Ленина! Великий, светлый путь! Юровскому часто виделось, как Ленин ест и пьет: ест яичницу, пьет чай из стакана в подстаканнике. Обязательно в подстаканнике, и в серебряном, а может, и в медном, а то и в латунном, и, прихлебывая чай, глядит на красную звезду, отлитую в слепом и горячем сплаве.

Каждый из них немножечко был Лениным. И это было мучительно и прекрасно.

Каждый был Лениным в своем Совете; в своем околотке; в своем отдельно взятом доме.

И властвовал. И управлял. И выбрасывал вперед руку, приговаривая к смерти тысячи и миллионы, а может, двух или трех, это неважно.

Немножко Лениным был и Юровский. Он прознал, что Романовы в Тобольске; а может, он знал об этом давно, и забыл, когда узнал. Тобольск, не очень-то и рядом, однако Сибирь. А Урал-камень – брат Сибири. Ленин командует из Москвы – а он, сам себе Ленин, скомандует отсюда. Из родного города. Старая тетя Эстер, будь готова к тому, что твой сын прославится! А зачем чекисту слава? Это обман. Ему не нужно славы. Ему нужно красное знамя и кровь в огородных бочонках и банных шайках, чтобы купать в ней старые, списанные госпитальные простынки и окрашивать их в ярый цвет.

Часы идут. Стрелки сухо щелкают. Брильянты горят под стеклом витрин в ювелирных мастерских. Фотографические камеры наводят на тебя стеклянный всевидящий, равнодушный глаз. Скальпели взмахивают над корчащимися, мерзнущими на стерильных столах телами. Вся его, Якова, жизнь – это согнутая над болью мастерства спина. Но разогни спину, умный еврей. Ты уже стал слишком умным. Ты уже понял, что к чему.

…Он думал и придумал: монархический заговор. Он позвал к себе хорошего работника. Оба коммунисты, как они не поймут друг друга? Работник сидел рядом с ним и смотрел ему в глаза и в рот, и он, маленький Ленин, чувствовал себя ответственным и за его жизнь, и за жизнь народа, и за жизнь и смерть царей. Цари! Ваши часы тикают все тише. Его друг Шая Голощекин уехал в Москву, к настоящему Ленину. А местный маленький Ленин тут сам придумал, как им быть. Царей надо привезти в Екатеринбург. Урал – это их огромный каменный эшафот. Они уезжали из Петрограда, из своих дворцов, и наверняка захватили с собой фамильные драгоценности. Много? Мало? Они хитрецы. Но он хитрее.

Работник знал иностранные языки. Он поймет, о чем они, аристократы, говорят. А они говорят по-немецки, по-французски и по-английски, чтобы наши русские солдаты их не поняли.

Юровский говорил тихо и внятно. Работник запоминал. Он поклялся жизнью матери: я все сделаю для трудового народа, товарищ Яков!

Юровский пожал плечами. Трудовой народ ждет от них подвига каждый день.

Трудовой народ – это тоже я, думал он гордо и светло.

И тут же, подумав так, хитро улыбался и внутри себя смеялся над собой.

…Трудовому народу должны быть возвращены его украденные сокровища. Все до капли. До блеска. До рваной золотой цепочки. До золотого червонца, которым заплатили за крепкий дубовый гроб, за чугунный черный крест на старом кладбище.

…а на еврейских кладбищах крестов нет: там все камни, камни.

* * *

Лямин научился заталкивать глубоко внутрь себя, глубже потрохов, то, что выворачивало его наизнанку и жгло раскаленным стальным брусом.

Его мяло и крутило неодолимое, дикое. Он поздно это понял.

Бороться с собой было бесполезно и смешно.

А она неделями не подпускала его к себе, да и не до этого было.

Отталкивая его, она роняла сквозь зубы, вбок, будто сплевывала: «Не до этого сейчас, Мишка. Утихни».

…ночью, когда она переставала ворочаться за стеной в своей комнатенке – он слышал, когда кровать скрипеть переставала, – он, босой, в подштанниках, вставал с койки, выходил в коридор и клал руку на медную ручку ее двери.

Дверь всегда была закрыта.

Он приближал губы к щели. Налегал щекой на крашеную холодную доску. Шептал – что, и сам не знал. Не сознавал. Слова лепились сами и обжигали губы. А потом слова умирали. Вместо них изнутри поднималась пылающая тьма, он горел и гудел, как печь, и, молча проклиная и себя и Пашку, ломал дверь.

Но двери в Доме Свободы были сработаны на славу. Крепкие. Старые.

Однажды он так вот ломился к ней – и вдруг замер, ополоумел: почуял, что она стоит за дверью.

Слышал ее дыхание. Или так ему казалось. Чувствовал идущее от досок, сквозь щели и притолоку, легкое сладкое тепло.

Там, за дверью, она стояла на полу в мужских подштанниках и бязевой мужской рубахе, дрожала, глаза ее горели в темноте, как у кошки, и она, как и он, положила ладонь на медную, круглую дверную ручку.

Он прижимался к мертвой двери всем телом: пусти! Пусти меня!

Она стояла и тяжело, быстро дышала. Она тоже ощущала его тепло, его бешеный жар.

Да над ними и так уже все бойцы потешались. Ей так прямо командир Матвеев и сказал: если вы с Мишкой тут слюбились – так, может, вам и из Красной Армии вон уйти? Идите, семью обоснуйте. А тут все серьезно. А вы! Порочите честь красного воина!

– Пашка… Пусти… Пусти…

Презирал себя; и жалко становилось себя.

За досками, за тонкой деревянной загородкой, за слоем масляной краски и паутиной в щелях, стояла женщина и тоже наваливалась всем горячим, под вытрепанным за всю войну бельем, крепким поджарым телом на стену, на дверь. Беззвучно стонала. Кусала губы. Уже отжала защелку. Уже поворачивала ручку. Вот уже повернула. И отшагнула: входи! Ну! Давай!