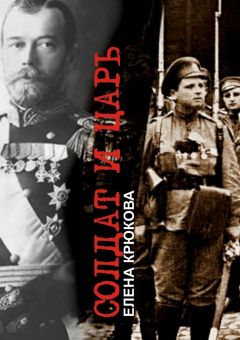

Текст книги "Солдат и Царь. Два тома в одной книге"

Автор книги: Елена Крюкова

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]

Опять этот хохоток, резкий, короткий. Лямин сжал колени, стиснул их. И зубы стиснул.

«И не остаться тут одним… и зима, холодрыга… и лови ее, лису, за хвост…»

– Лысый, ну, Ленин, значит, передо мной повинился. Мол, мы вас… так и так… зря в каземат-то засовали! Мы вас арестовали, а вы герой. На «вы» меня… да так обходительно… ну, думаю, Пашка ты ледяшка, тебе бы только не растаять в этом горячем сиропе, в варенье этом…

С изумленьем поглядела на окурок у себя в округленных пальцах. Бросила в снег, под лавку, руку в кулак сжала.

– Вы, говорит, отважная такая! Вон Георгия получили. Нам такие люди, как вы, ну, нашей молодой Советской стране, ой как нужны! Нужнее нужного. Мы, говорит, за что боремся-то? За счастье всех трудящихся масс. За хорошую жизнь рабочих, крестьян и всей бедноты! Всех, кого царизм – мордой в грязь, и под зад пинал! А мы их – превознесем! Ведь они лучшие люди мира! И все такое. Складно говорит. Лысинка… – Хохотнула. – Блестит…

Мишка пошевелился на лавке. Зад и правда мерз. Пальцы в сапогах смерзлись и слиплись куском льда.

«А ей хоть бы что. Горячая…»

– Гладкая речь! Красота одна! Ни к чему не придраться. Я – слушаю. Счастье простых людей, думаю, счастье всех! Всех поголовно! На всей земле! Да разве такое возможно! Ленин ко мне ближе подкатился, я на его лысину сверху вниз смотрю, я выше его ростом, а он передо мной прыгает, такой колобок, ужасно картавит, и спрашивает меня прямо в лоб: «Вот язве вы, Пьясковья Дмитьевна, язве вы не тьюдовой наёд? Вы же сами – тьюдовой наёд!»

Лямин засмеялся: так похоже она передразнила говор Ленина.

– Глядит на меня снизу вверх, я не него – сверху вниз, и спрашивает меня, а глаза как буравчики: «Вот вы хотите – с нами сотьюдничать? Нам с вами ведь по дойоге! Вы – кьестьянка, вы беднячка, понимаете, что значит жить тьюдно!» А я возьми и брякни: «А когда жить-то легко было?» И тут… расхохотался этот, жидок… Будто забили в старый барабан… так гулко, глухо… будто бы и не смеялся, а на снегу – ковер выбивал…

Понюхала пахнущую табаком ладонь.

Ночь уже лила чернильную, густую холодную патоку на крыши, трубы, фонари.

– И что ты думаешь, сказала я им?

Мишка молчал. Потом выцедил, и зуб на зуб у него не попадал:

– Ничего я не думаю.

– А зря. Думать – надо. – Она закрыла табачной ладонью глаза и так посидела немного. Когда опять глядела на мир, в ночь, глаза ее сияли ясно, как после причастия. – Я им рублю сплеча: вы Россию не к счастью ведете, а на плаху. Голову отсечете России. Еврей встает и ручонками начинает махать. Говорит и слюной брызгает. Народ, кричит, за нас, и армия за нас! С нами! Я им: с вами – это значит всех солдат с фронта забрать? Извольте сначала мир подписать, а потом солдат с фронтов – забирайте! А то не по-людски как-то это все! И я сама сейчас же, после нашей с вами встречи, на фронт отправлюсь… если вы не расстреляете меня! Они мне: как это мы вас расстреляем?! Я им: да очень просто! В спину! Когда из дверей выйду!

Лямин, весь дрожа, попытался закрыть ей рот ладонью.

– Тише, тише…

– Что ты мне тишкаешь! – Оттолкнула его, вся красная на морозе, как вареная свекла. – Боишься?! А я вот никого не боюсь. Поперемешалось нынче все! И в головах у людей – каша! Да я – если б по-иному хотела, никогда бы сюда не поехала с твоим Подосокорем!

– С твоим…

– Ну, с моим! Какая разница! Я стою напротив них. Стою, а крик сам из меня рвется! И я так кричу им: вы тут сидите, и не знаете, что такое война! А я – знаю! Неприятель отрежет от нашей России пол-России, если его допустить к нашей земле! Люди смерть принимают, чтобы этого ужаса не случилось! Чтобы страна наша жива осталась! А вы, вы-то что хотите из нее слепить?!

Пашка орала уже так, что управлять этим криком невозможно было. В окне кухни зажегся свет. Отодвинулась штора. Оттуда, с кухни, испуганно глядели: кто это так разбушевался, кто так дергается и хрипит, сидя на шаткой лавке?

– Пашка… уймись…

– На черта! – Рот ее перекосился. – Я – правду говорю!

– Ты пьяная, что ли?

– Они мне кричат: солдаты не хотят больше воевать! Ни немцы! Ни русские! Никто! И я надсаживаюсь: вы не знаете войны! Не знаете ее законов! Не знаете, что такое победа, вы же никогда не воевали! И не знаете, что значит сохранить и уберечь то, что завоевали! Ни черта вы не…

Лямин больше не мог терпеть. Он нагнул голову, как бык, и заткнул Пашке орущий рот длинным, мучительным поцелуем. У него было чувство, что он целует зевло горящей печи.

Они, нацеловавшись, отпрянули друг от друга. Пашка, враз утихшая, заправила волосы под папаху, папаха вдруг поползла набок и свалилась в снег. Мишка доставал ее из сугроба, отряхивал рукавом, смеялся, и Пашка смеялась.

– И ты знаешь? – насмеявшись, спросила она. – Выслушали они меня – и, вот как мы с тобой сию минуту, расхохотались! Хохочут, и я понимаю, над чем, над кем. Надо мной. Они грамотные, а я темная. Они в Европах учились, а я – в Ужуре за вымя коров дергала! Задаю вопрос: я могу идти? Они смеются: можете! Верните мне тогда оружие, говорю! Оно мне памятное! Оно – золотом изукрашено! А они все сильней смеются. Вернем, говорят сквозь смех, вернем, вы только не шумите, вернем обязательно, только знаете когда?.. когда в стране порядок воцарится везде и всюду, когда красные победят, и везде Советская власть установится, во всех городах и селах… вот тогда – пожалуйста, вернем! Вернем с нашим удовольствием! И опять ржут… кони…

– И что – ты?

Из кухни на них глядели из-за занавеси, но ему было уже все равно.

Он обнимал ее и притискивал к себе – горячо, властно.

– Я-то? А ничего. Развернулась к двери и – ать-два. Вышла вон. Строевым шагом.

– И даже… ни до свиданья, ни прощайте? Ничего?

– Ничего. А зачем прощаться?

– И то верно. Может, с Лениным и встретимся когда?

– Может.

Сама вдруг к нему взяла да прижалась. Сама руку за шею крепкую, бычью – закинула.

– Тогда – что ему скажешь?

Положила голову ему на плечо, закинула лицо вверх, выгнула шею.

– А пес знает, что ему скажу. Что – за лучшую жизнь бьемся. За счастье!

– Это… верно…

Опять целовались. И смеялись опять.

И снова папаха Пашкина падала в снег.

И снова они ее ловили.

* * *

Лямину сказал Мерзляков: сегодня прибудет чрезвычайный уполномоченный из Москвы.

– Комиссар Яковлев, поглядим на него!

– Поглядим. А что глядеть? Мало мы комиссаров видали?

Мерзляков похрустел черной кожей куртки, подняв широкие плечи и подергав ими.

– Да мы сами можем ими стать.

– Можем, кто спорит.

…в это самое время Николай печально говорил Аликс:

– Солнышко, дети узнали, что придет уполномоченный из Москвы, и сожгли в печке все письма. И, знаешь…

Умолк. Царица нежно провела рукой по его волосам. Он опустил голову, будто сам нашкодил и нечем оправдаться.

– Что?

– Машка и Настя… сожгли свои дневники…

Из глаз Аликс быстро выкатились две слезы и растаяли под кружевным воротником. Она оправила строгое серое платье.

– Жаль, – только и сказала она.

– Мне самому жаль.

…а в это самое время полковник Кобылинский вел вновь прибывшего комиссара Яковлева в Дом Свободы, и, подходя к дому, они видели – окна распахнуты в холод, ветер и синь.

Вошли. Лямин пошел им навстречу.

– Боец Лямин, охрана гражданина Романова!

Яковлев, сдвинув папаху на затылок, рассматривал Михаила.

«Хорошо глядит. По-доброму. Бреет рожу, как и я же».

– Комиссар Василий Яковлев, чрезвычайный уполномоченный ВЦИК!

– Слушаю вас, товарищ комиссар!

– Доложи обо мне… – Запнулся.

«Хотел сказать: его величеству. Ну не забыл же, как царя зовут!»

– Есть доложить!

Лямин четким шагом направился в комнаты царей. Прямо перед дверью ему навстречу метнулось белое, метельное, нежное, лилейное. Мария.

– Вы к папа?

«Сама заговорила. Первой».

Лямину и доложить надо было, и случай такой представился – с ней перемолвиться парой слов.

«Так это редко. Надо что-то сказать. Что-то… хорошее… все равно…»

– Маша, – голос его осип, как после болезни. – Я вам… я вас… ваше…

Забыл все слова; и мысли; и чувства.

Осталось только оно, это светлое, светящееся лицо, мотающееся перед ним в туманной утренней дымке.

– Что, что?

«Она что-то сказала? Почему я ничего не слышу?»

Душный красный жар обволок щеки, подкатил колесом к сердцу.

– Маша, вы меня простите… неученый я.

Она стояла слишком близко.

«Так не бывает».

Кто-то другой за него, не он, жалко поднял руку и взял ее за руку. Сначала робко, потом крепко.

«Она не отнимает руки!»

Стояли, взявшись за руки. Из пальцев в пальцы странно, медленно и сильно, перетекали тепло и жизнь.

Лямин, совсем ополоумев, положил другую руку ей на руку.

Чувствовал, как мирно, тихим зверьком лежит ее рука в его руках.

«Такое чудо больше не повторится. Полон дом народу, внизу комиссары стоят, ждут, а я – великую княжну за руку держу!»

Внутри него медленно и неуклонно раскручивалась плотная, страшная пружина; будто кто-то с натугой отворял тяжелую дверь, а за дверью ждало неясное, мерцающее счастье.

Тихо сходя с ума, он шепнул:

– Маша… Вечером приходите во двор, к козлам… ну, туда, где ваш отец и ваш братец бревна пилят… Придете?

Он не понимал, что свидание назначает ей.

Зато она – понимала.

Тоже густо, страшно покраснела. И все не отнимала руки.

Снизу поднималась, как опара, мешанина людских голосов и табачный дым.

– Приду.

И все, и он сошел с ума, и сам выдернул руку, и рванул на себя дверь, и грубо крикнул в темную, пугающую глубину их царского, нищего жилья:

– Гражданин Романов! Вас с супругой уполномоченный из Москвы требует!

…Он вышел в зал, вчерашний царь, а бывшая царица еще одевалась, на ней еще затягивали корсет и втискивали ей ноги в разношенные английские башмаки, а девица Демидова успела зажечь в зале все свечи – в шандалах, в узких подсвечниках, хотя над затылками горел этот модный электрический свет, далекий и злобный, как глаз медведя-шатуна.

– Здравия желаю, господин… товарищ уполномоченный. Ваше имя-отчество?

– Василий Яковлев… – и, помедлив немного: – Ваше величество.

Николай вздрогнул. Вздрогнуло в нем все – волосы, пальцы, сердце под ребрами, под чисто выстиранной гимнастеркой.

Глазами он сказал московскому комиссару: спасибо! – и комиссар глазами ответил: вам спасибо, ваше величество.

И разговор пошел свободно, тепло; они поняли друг друга.

Лямин, вытянувшись по стойке «смирно», стоял у дверей. Полковник Кобылинский и красноармейцы сгрудились у открытого в холодную синюю весну окна, смеялись непонятно и невнятно, будто около их лиц вспыхивали блуждающие болотные огни.

Царь смотрел на гладко выбритое лицо Яковлева. Яковлев смотрел на бородатое, со впалыми страдальческими щеками, лицо царя.

– Ваше величество, довольны ли вы охраной и домом?

Николай глядел на его смущенную улыбку.

– Я счастлив, что я живу в Доме Свободы.

Яковлев оценил царскую шутку. И смутился еще больше.

– Как себя чувствует… ваш сынок?

И опять вздрогнул Николай. Это ласковое, такое простое «сынок» резануло его по сердцу не хуже казацкой шашки.

– Благодарю, товарищ Яковлев. Сейчас – лучше.

– Вы меня простите…

«Он говорит царю – простите!»

Лямин чиркал по бритому лицу Яковлева любопытными глазами.

– Может быть, я лезу не в свою епархию… Но… Как вы лечите наследника? Хороши ли доктора? И, главное, может ли сейчас ваш сынок перенести тяготы пути?

Царь опять вздрогнул и выпрямился не хуже Лямина.

– Какого пути?

– Вполне возможно, вам придется поменять место жительства.

– Это как?

– Переехать в другой город.

– В какой же?

Пропела дверь, и в зал вошла Александра.

Она надела для встречи московского гостя темно-синее, цвета моря в грозу, платье. Белый воротник мерцал куржаком на морозе. Царица глядела строго, прямо и печально, руки ее жили отдельно от нее – она мяла их перед грудью, распухшие пальцы, в венах и узлах, чуть подергивались.

– Здравствуйте!

Яковлев взял руку Аликс и легко прикоснулся к ней губами.

И она вздрогнула, как и муж.

– Здравствуйте, ваше… величество.

Как быстро глаза могут наполняться слезами!

«Как мало надо человеку для радости…»

– Могу ли я увидать вашего сыночка?

Аликс отерла ладонью мокрую щеку.

– Разумеется. Идемте.

Царица пошла впереди, Яковлев сзади. Царь провожал их глазами.

Лямин, в открытую дверь, видел, как комиссар и царица зашли в спальню цесаревича. Оттуда раздался звонкий голос мальчика: «Нет, нет, я уже совсем здоров!»

Вышли, и шли мимо Михаила, и Яковлев, хватая себя рукой за гладкое бритое лицо, хмурился и говорил:

– Да нет, нет, конечно, ваше величество, он ехать теперь не может. Да, я вижу, все серьезно. Я сделаю выводы. Конечно, мы не будем никого трогать с места. Подождем. Обстановка такова, что… города передаются из рук в руки, вы сами понимаете… И неизвестно, что станется с Тобольском завтра.

Царица шагала рядом с Яковлевым мелкими, но твердыми, почти военными шагами. Старые английские туфли жали ей в щиколотках. Ее ноги по утрам опухали. Доктор Боткин велел ей заваривать и пить хвощ, и она исправно заваривала и пила – перед едою – по маленькой мензурочке.

– Ваше величество, можно, я осмотрю комнаты ваших дочерей?

На скулах Аликс играл, как в болезни, яркий румянец.

– Пожалуйста.

Она остановилась около двери, приоткрыла ее и звонко, как молодая, крикнула в комнату:

– Маша! Оля! Встречайте гостей!

И Яковлев встал у царицы за плечом, и улыбнулся выходящим в коридор великим княжнам, и громко воскликнул:

– Извините за беспокойство! Осмотрю комнаты!

Ольга пожала плечами. Ее молчащее лицо говорило: мне все равно.

Мария, лукаво улыбнувшись, сделала комиссару книксен.

…Пронаблюдав комнаты княжон, Яковлев снова зашел к цесаревичу. Мальчик сидел в подушках. Он сам с собою играл в шахматы.

– И кто выигрывает, ваше высочество? – спросил Яковлев весело.

Мальчик обернул к комиссару серьезное лицо.

– Белые, – тихо сказал он.

И тогда вздрогнул Яковлев.

Впервые за это синее апрельское утро.

* * *

Пашка и Лямин ехали верхом в Тобольский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Яковлев послал их туда: надо было выписать очередную партию продуктов – деньги на это припасены были, – и разузнать про движение поездов от железнодорожного вокзала в Тюмени. Зачем Яковлеву было расписание движения литерных и товарняков – никто не знал, и они оба меньше всего.

Гнедой конь под Пашкой чуть гарцевал, будто бы вставал на пуанты, как изящная балеринка; конь под Ляминым шел жестко и мрачно, низко склонив большую длиннолобую вороную голову. Коней им все время меняли, они не успевали к зверям привыкнуть.

– Представь, что мы с тобой господа, и что мы с тобой на верховой прогулке. Где-нибудь в английском парке, – вдруг тихо, вкрадчиво сказала Пашка. Вроде бы над холкой, над гривой коня вымолвила, ветру и снегу, – а он услышал.

– Представил…

– Это – жизнь. Люблю коня. Люблю верхом.

Пашка с наслаждением раздувала ноздри, в них втекал зимний ветер. Со стрех валились пуховые снеговые подушки. Горным хрусталем блестели на солнце друзы сосулек под крышами – на солнечной стороне.

– Да, любо.

– Казачью песню знаешь? Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить?

– Кто ж не знает.

– И я – знаю. А я ее вспомнила… когда меня чуть не расстреляли.

– Кто?

– Свои, кто. Русские.

Кони качали головами. Их выпуклые сливовые глаза, как лупы, ловили ясный солнечный луч. Гривы индевели.

– Где?

– На войне, где.

– То-то ты тогда в поезде такая злая ехала.

– Я? Злая?! Обозлеешь тут со всеми вами.

Крутила в пальцах прядку конской гривы, иней таял. Снег чуть похрустывал под копытами. Пашка слегка подпрыгивала в седле в такт шагу коня.

– А ты будь доброй.

– Чушь какая! – Весело обернула к нему красное на морозе лицо. Солнце путалось в кудрях ее папахи. – Они тогда так тоже говорили, мои расстрельщики. Мы, брешут, добрые! Такие добрые! Мы вас будем казнить не просто так, а со следственной комиссией! И – с главнокомандующим!

– За что они хотели… тебя?

Жмурился от солнца.

– За то, что я хотела защищать Россию от врага. Они так вопили! Я думала, оглохну. «Расстрелять ее! Расстрелять ее!» Как глотки только не надорвали. Со мной был тогда наш офицер Пирогов. Он хотел меня спасти. Но не знал, как. Лепетал жалко: вот, у меня приказ… за пазухой был… только я его потерял… но наизусть помню!.. чтобы Бочарову доставить в штаб и содержать там… А знаешь, как я спаслась?

Кони шли тихо, ровно. Снег блестел разноцветно: синим, зеленым, алым, – как стеклышки лампад в праздничном храме.

– Ни за что не угадаешь. Один мужик из следственной комиссии глядел, глядел на меня. Буркалы выкатывал. Потом как вскочит, как заорет, и пальцем показывает: ты Пашка! Пашка! Ты Пашка! Откуда вы меня знаете, пожимаю плечами. Все оттуда, кричит! С войны этой вонючей! Ты ж мне жизнь спасла! Ты ж меня – на своих плечах – вот на этом своем загривке – с поля боя – раненого вытащила! Я тебя помню, помню, ты Пашка… Пашка, Пашка! И как обернется ко всем этим сучьим судьям, и как заблажит: нельзя ее стрелять! У нее Георгий – за сотни спасенных жизней! А если зачнете стрелять, тогда меня – первого! И встает перед всеми, и гимнастерку на груди рвет. Пуговицы медные – летят в разные стороны!

Кони шли себе и шли. Снежная улица сменялась другой, третьей. Времена сместились, и Лямин сам выскакивал вперед, перед строем орущих: «Смерть ей!» – и сам кричал: «Убейте меня сперва!»

– И что… дальше-то?

– А ничего. – Вдруг сделалась сухой, черствой коркой. Ссутулилась на коне. Вцепилась в узду замерзшими, без голиц, руками. – Меня обступили те, кто не желал мне смерти. Кричали судьям: мы уведем ее, нынче же! Им в ответ орали: да идите, скатертью дорожка! И мы пошли… только отошли… слышу сзади приказ: стрелять по коленям! И – выстрелы… И товарищи мои падают, валятся… И их топчут сапогами, колют штыками, глаза выкалывают… Тут, Мишка, я… разум потеряла…

Солнце, как назло, било и играло предвесенней, синей ясной радостью. Било лучами поперек белой улицы, по хрусткому снегу, по хрустальным пластинам сосулек.

Лямин слушал, боясь хоть слово упустить.

– Пришла в себя… и стук колес. В поезде еду. Колеса грохочут. Пахнет чайной заваркой… и – до сих пор помню – булкой… такой свежей булкой, сладкой, сдобной… думаю: откуда на войне булки?.. я уж забыла их вкус, запах… А в ушах – те дикие крики, мольбы о пощаде… Я закричала сама… и смолкла… поезд трясет… Огляделась: купэ… и кружевные занавески на окне… Рядом со мной Пирогов. И он… держит меня за руки… и плачет… все лицо мокрое…

«А ты с тем Пироговым – часом, не переспала?..»

Хотел спросить, да постыдился. Сам чуть не плакал. Кони подошли к широкому, высокому каменному крыльцу с резными деревянными колоннами и встали.

– А я ему руки жму, да, чтобы утешить… развеселить ли… пою, так тихонечко, как во сне: любо, братцы, любо… любо, братцы, жить… А поезд трясет, трясет…

На крыльцо вышел часовой, пристукнул прикладом о каменную плиту.

– Здравия желаю! Как прикажете доложить?

– Из Дома Свободы! За бумагами на пищу для царей! – звонко крикнула Пашка.

Плотно сидела в седле, не слезала с коня.

Первым спрыгнул Лямин.

* * *

…Задумка была проста, как лапоть.

Шая Голощекин позвал чекистов в «Американскую гостиницу». Все свои, и всем не надо долго объяснять. Темным Екатеринбургом шли, будто дикими степями. Куревом запаслись вдосталь. Дым завивался под потолком, как облака на старинных японских гравюрах. В больших блюдах на столе красовалась нарезанная семга. Водка в запотелых бутылях блестела серебряно, только что из погреба. Говор то усиливался и взмывал до крика, то падал, растекаясь по столу и по полу вкрадчивой поземкой. После молчания опять поднимался галдеж. Из-за стены слушать – так обычная гульба. Пьют, курят, окна настежь, хоть и мороз. В хрустальных пепельницах горы пепла. Хрустальные узоры на стеклах. Хрусталь веток ломает ветер. Они, крича и дымя, сейчас обсуждают, как сломать старый мир. Как разбить его фамильный хрусталь.

Старый мир – это были они, семеро.

Два стареющих человека, четыре девушки и один отрок.

Пава Хохряков, полосатая тельняшка, кудри вьются золотым дымом, глаза бешено-синие, брови кустами; девушки млеют. Да вот она, девушка, у него под мышкой. И курит вместе со всеми. И тоже в тельняшке – ему подражает. Думали, шалава, оказалась невеста. Так и представил: моя невеста Танюша! Читал стихи, верно, сам сочинил, про нее: хороша была Танюша, краше не было в селе… Глаза и зубы у Павы блестят жестоко. Самый злой на свете большевик, говорит о нем Шая и довольно щелкает пальцами. Пава, в ярости, однажды вывел из домов на улицу человек сто – и всех положил из пулемета: за то, что не выдали тех, кто прятался в тех домах от ЧеКа. А прятались белые: они взорвали склады, где хранилась провизия для Уралсовета. Люди падали, кричали о пощаде, ползли, недобитые, по мостовой, а Пава косил всех огнем, щерился и орал: вот вам, сволочи, за нашу еду! за наших людей! за нашу красную Совдепию!

Голоса схлестывались и взвивались, таяли и набегали на берег тишины. Внутри голосов рождались мысли. Внутри мыслей – решения и приказы. Пава Хохряков ярился. Его невеста Таня гладила его по полосатому плечу. Она тоже курила и ссыпала пепел в хрустальную громадную пепельницу в виде листа кувшинки. Командир Красной Армии Авдеев сначала кричал громче всех, потом молчал и слушал.

…тайно прибыть в Тобольск… уничтожить прежнюю власть… смахнуть ее, как крошки со стола!.. установить нашу власть… большевики во главе города… проникнуть в губернаторский дом… а охрана?.. что, мы не заломаем охрану?.. прощупать настроения бойцов… разъяснить им… Ленин говорит – надо вести разъяснительную работу в массах… подкопаться, не спешить… каво не спешить, когда тут каждый день дорог!.. нельзя поперед батьки… ты Ленина имеешь в виду?.. а кого же еще… а кого пошлем в Тобольск первыми?.. да вот их и пошлем… их?.. любовничков?.. эй, Пава, ты слыхал?.. мы с Таней согласны… завтра же выезжаем… а потом кто, после разведки?.. а потом пойдет отряд Авдеева… товарищ Авдеев, ты каво молчишь, как воды в рот набрал?..

Авдеев вздохнул очень громко, на весь гостиничный номер, и начал говорить, и установилась полная тишина. В тишине усами лимонника вился табачный дым и звучал голос красного командира: я возьму шестнадцать человек. Войду в город. Остальное – по ходу действия. Остального я ничего не знаю, не обессудьте.

…и закурил, и опять молчал.

И ели красную семгу с черным хлебом.

* * *

– Аликс, ты слышала?

– Что, родной?

– Из Омска прибыл отряд этой, как это у них сейчас называется… Красной Гвардии.

– И что? Уже убивают?

– Нет. Но я думаю – Омск, это неспроста.

– Отчего?

– Омск – центр Сибири. Ее сердце.

Александра поднесла руки к вискам. Она сидела за столом, перед ней на столе в железной миске стояла недоеденная яичница. Еще лежал клубок белой шерсти – она вязала сыну рукавички. Еще разложен был недоконченный пасьянс «Мария Стюарт».

– Сердце…

Муж погладил ее по покрывшейся цыпками, огрубелой руке.

– Лишь бы твое сердечко ровно билось, мое солнышко. Как здесь холодно!

– Да. Как на Северном Ледовитом океане.

– О тех, заполярных холодах лучше всего знал наш адмирал Колчак.

– Колчак… да. Он же был такой верноподданный!

– Один из лучших наших морских офицеров. Я сам сделал его адмиралом флота. Сам.

– Ты хочешь сказать, а вдруг это люди Колчака? И они спасут нас?

– О чем ты говоришь, милая. Адмирал Колчак сейчас за границей.

– Откуда ты знаешь?

– Я – газеты читаю.

– Вот видишь, все умные, верные тебе люди – уезжают… А почему мы…

– Что – мы?

Печальной птицей глядел, журавлем, что прощался с осенней землей.

– Мы почему не можем уехать?

– Мы… мы…

Не мог выдавить слова.

– А Ленин? – внезапно спросила царица.

– Что – Ленин?

– Если написать письмо – Ленину?

Царь долго глядел на жену, потом отвернулся к окну. Спина его вздрагивала.

И жена не знала, смеется он или плачет.

– Какие письма, солнце. Он мое письмо порвет… сожжет. Ленин – ныне властелин. Ленин хочет править и правит. Я это чувствую и знаю. Я для него – помеха на этом пути.

– Но ты же помазанник! Как он смеет! Он должен тебе пятки лизать!

– Пятки? Аликс, сейчас все друг другу пули пускают в грудь.

Николай медленно наклонил густоволосую седеющую голову и долго молчал. Аликс нежно прикоснулась к его локтю. Он плотнее запахнулся в китель.

– Милый, ты мерзнешь. Надень под китель теплую безрукавку.

– О да. Пожалуй. Я ее очень люблю. Ты же ее мне связала.

Поцеловал ей руку и кинул взгляд на карты.

– Не закончила пасьянс? Или не сошелся?

– Не закончила. – Голос Аликс был странно глух и нежен. Как в молодости. – Ждала тебя.

Взяла колоду и начала раскладывать карты. От холода у нее сводило распухшие красные руки. Она то и дело грела их дыханьем.

– Милая, я принесу твою шубу, накину на тебя?

– Не надо. Сейчас пошевелюсь… и согреюсь.

– Ты знаешь, что каждый вечер к нам в дом привозят пулемет?

Царица вздрогнула и бросила карты. Они, как живые, поползли на край стола, валились на пол, рассыпались чертовым пасьянсом. Ее глаза искали его глаз, она стремилась спросить его глазами, что случилось, что грядет и чего надо опасаться; к ее щеке прилипли две выпавшие ресницы, она смахнула их уже узловатым, старческим пальцем.

– Пулемет? Зачем?

– Разве ты не понимаешь?

Николай улыбался грустно.

– Ты еще улыбаешься.

– Пока имею силу над этим смеяться.

– Ждут нападения?

– Милая, все смешалось в нашем доме.

– Ты хочешь сказать, в России?

– И мы несчастны. Но по-своему. Не так, как несчастны Германия, Франция. Мы – особые. Мы если и болеем, так празднично сгораем в великом жару, а веселимся – весь мир стонет от боли.

…Ночью к Губернаторскому дому прибыли бойцы из Омска. Они окружили дом и пытались вломиться в него. Неподалеку от дома стояли конные стрелки екатеринбуржца Авдеева. Они наблюдали эту картину: комендант Кобылинский выставил пулемет, а омичи взводили затворы, потрясали винтовками и нещадно матерились. Авдеев тоже сквернословил: ему нельзя было бить своих, красных омичей, и он хорошо понимал, зачем тут омичи: они пришли за царями. Прядали уши его коня. Цари – добыча! Цари – волки, медведи в тайге! И Авдеев напрягал ухо: пытался расслышать, о чем говорят бойцы из Омска.

И услышал.

Они сильнее. Их больше. У них тоже есть пулеметы, тачанки, да они сегодня не притащили их сюда, к дому; побоялись. У них есть и пешие, и конные. Затопчут лошадями. Надо уезжать. Кутузов тоже сдал Москву; в любом деле стратегия важна.

…Лямин сидел на койке. Звякали пружины. Рядом сидела Пашка. Она держала руку на Мишкином колене. Впервые за много дней. Они просто сидели рядом, как два старых супруга, как два лебедя, крыло к крылу. Ничего не говорили. Сжатые рты. Глаза в одну точку уставлены. Они и смотрели на что-то одно, и одинаково смотрели: тоскливо и долго. Пашкина рука на колене Лямина – милость, радость. Давно не было такой радости. И она вот-вот исчезнет. Желанья, тетеревиной тяги не было внутри. Были: покой, тоска, легкое счастье, и вот-вот улетит. Пашка казалась ему райской птицей, присевшей на его колено: сейчас вспорхнет.

А на самом деле она была – солдат, привыкший к смертям и пороху.

* * *

– Заславский в городе! Большевицкая власть!

– Да ну, ребята! Быстро же!

– Поздравляться-то будем ай нет?!

– Так ить иначе и быть-то не могло!

– Вся власть большевикам! Ур-ра-а-а-а!

– Выпить нельзя, так хоть закурю.

– А кто верховодит-то?

– Хохряков председатель, Заславский при ем, и еще какой-то Авдеев под ногами путается!

– Стоп, стоп! Авдеев-то – кажись, из уральцев?

– Теперя они сюда примчатся! Помяни мое слово!

– Как бы не так.

– Так, так!

– Но мы ж их не пустим. Мы же – не им подчиняемся!

– И то верно. Пущай Кобылинский решает!

– Пусть уральцы нас боятся.

– Дык они нас и бояцца. Ищо как.

– Оружия у нас довольно. Отобьемся хоть от черта!

– Ну омичей прогнали же.

– Нам приказ дан – сторожить, мы и сторожим! И весь сказ!

– Ох, боюся, сказ тот тольки начинацца.

– А ты не бойся. Ничего не бойся.

– Я-то? А хто тибе сбрехал, што я боюся?

– Да ты же сам и сказал. Кури лучче и молчи в тряпочку!

* * *

Они все жить не могли без церковных служб. Родители и дети, все жили и дышали молитвой, иконы были нужней и важнее хлеба. Каждую субботу в Губернаторском доме служили Всенощное бдение, и вся семья то опускалась на колени, то поднималась, безостановочно крестилась, и иконы со стен глядели на них строгими и любящими, громадными, как озера за Турой, и ночными, и солнечными глазами. Ночь и свет, солнце и Луна, бывшая боль и будущие слезы – все лежало на дне икон, в них они ныряли, как в темную реку, как в едва затянутую хрустким ледком иордань. Аллилуия!

Тускл новомодный электрический свет, мотается лампа под потолком, а иконы горят сами, они самосветящиеся; сияют под слоем пыли, под слоем пороха и взорванной земли. Они сияют изнутри их разбитой в мелкие осколки жизни. Царица стоит и крестится, и вспоминает, как подносила иконы ко ртам умирающих солдат в госпиталях. Солдаты, корчась в агонии, уже в бессознаньи целовали икону и шептали: Господи, в руки Твои предаю дух мой. Вот Он, Спаситель – у нее над головой. Он светится ярче всех на свете ламп, жалких изобретений человека.

Они молились, за ними стояли дети, перед ними – батюшка и четыре монахини; ровно горели, еле слышно трещали свечи, отражались в глазах детей, и они понимали – вот этот огонь, он один, царский, из прежнего мира им и остался. Царь Иудейский! Так называли Его люди, но так не называл Он сам себя. Он говорил так: кто знает Меня, знает Отца.

На аналое лежала вышивка царицы – синий, с золотыми крыльями, попугай, вокруг него розы и жасмин; она вышила шелк бисером, и это было одно из прекраснейших ее рукоделий. Муж шутил: тебе надо быть златошвейкой, а не царицей. И царицы занимались золотным шитьем, ласково возражала она. Свечи пылали, Татищев, Долгоруков и доктор Боткин молились, доктор молился истово, – у него явилось в жизни неутешное горе, а Бог его воистину спас. Каждый должен что-то вкусить сполна, прежде чем понять и взять на веру. Вера – не знание; она первая ступень к любви.

«Слава в вышних Богу, в человецех благоволение!» – пел батюшка красивым басом, и перед царицей проходила вереница людей, которых она любила и которых не забыла. И царь молился и вспоминал: молодость, смех и слезы, детей в пеленках, ожидание наследника; безмерное счастье, когда мальчик родился, и безумное горе, когда они оба узнали, что у него больная кровь.

Кровь! Вино причастия, хлеб любви. Все на крови – и храмы, и кладбища, и дома, и обеды, и обедни. В день, когда они так горячо молились, красные прислали из Москвы телеграмму, а там стояло: «ЗАПРЕЩАЕТСЯ ГРАЖДАНИНУ РОМАНОВУ Н. А. И ГРАЖДАНИНУ РОМАНОВУ А. Н. НОСИТЬ ПОГОНЫ». И молитва не помогла. Вот он, позор; и надо было с честью снести этот позор, и возвыситься над унижением. Если тебя ударят по правой щеке, подставь левую, шептала мужу жена. На его погонах красовались вензеля Александра Третьего; на погонах Алексея – его вензеля. Время передавало с плеч на плечи золотой воинский факел. И вот его гасят.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?