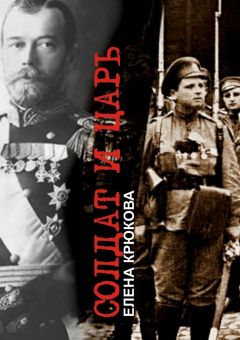

Читать книгу "Солдат и Царь. Два тома в одной книге"

Автор книги: Елена Крюкова

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Я тебе… хочу…

– Ну, что?

– Ноги вымыть… в тазу… как Господь ученикам…

Наталья хохотнула. Ветер отдул ей вороную прядь и приклеил к губам.

– Ты не Христос, и я не твоя ученица!

– Будет время, всему научу.

– Нахал, ишь!

Но не расходились. Так и стояли у калитки.

Настасья глядела на них в окно. Мишка еле различал в косом квадрате немытого с зимы стекла: белые разводы, легкие цветные пятна, движенье, будто сосульки под солнцем с крыши капают, плачут. Ни глаз, ни волос, одно вспыхиванье. Наталья покосилась на окно, вздохнула.

– Иди уже, Минька. Тебе еще гулять треба!

– А тебе?

– А на мне хозяйство.

Опять ее руку поймал, и она не отняла.

– Вместе будем хозяйство ладить.

– Ой! Напугал! Да у тебя и своего-то дома нет! В отцовом живешь!

– Срублю. Недолго.

Теплая рука, теплое смуглое Натальино лицо рядом. Скулы широкие, глаза узкие.

Мишка лицо приблизил.

– Калмычка…

– Что мелешь. Русские мы. Еремины, по прозванью Балясины.

Мишка внезапно сделал шаг в сторону. Под стрехой стояла кадка, полная талой воды. Схватил кадку, легко приподнял – и опустил рядом с босыми ногами Натальи. Взял ее ногу обеими руками и в кадку макнул. И Наталья не воспротивилась. Стояла покорно и глядела, как парень ей ногу моет.

И другую вымыл. И заливисто засмеялась девушка.

– Так я же щас их наново запачкаю!

– Грязни. На здоровье.

«Я сделал, что хотел».

Наталья толкнула ногой кадку. Грязная вода вылилась на землю.

Мишка стоял с мокрыми руками. Обтер руки о портки.

Попятился к калитке. Отворил.

Уже за калиткой стоя, обернулся и сухой, наждачной глоткой выдавил:

– Я еще тебя в банешке всю буду купать.

И пошел. Наталья вслед смеялась.

– Банник тебе пальцы отломает!

* * *

Жара ближе к сенокосу ударила знатная. Трава, ягоды на глазах кукожились и подсыхали. Бабы шутили: в лесах вокруг Барбашиной Поляны дикая малина сама в варенье превращается, и варить не надо. Софья готовила наряды к сенокосу: белый платок, белую, с красной строчкой по подолу, холщовую юбку.

– Минька! Я тебе рубаху нагладила.

– Спасибочки! Как в господском дому. Я прямо барином гляну!

Гляделся в зеркало с отломанным углышком. Сам себе не нравился.

«Глаза у тебя, парень, просят пить-гулять. А рожа скучная. И правда, жениться надо».

Метнул косой взгляд на Софью.

«И эта в девках засиделась. Вечная монашенка».

Софья стояла с чистой глаженой рубахой в распяленных руках.

– Минька! Дай надеть помогу!

Дался покорно, конем голову наклонил, шею согнул. Софья напялила ему на плечи рубаху, поправляла ворот.

– Косо пошила… неровно лежит…

– Кому меня разглядывать.

Ефим уже стоял на пороге с двумя литовками.

Взбросили косы на плечи, пошли, широко шагая. За ними, мелко и быстро перебирая ногами, спешила Софья с маленькой, будто игрушечкой косенкой. Той смешной косенкой траву срезала Софья быстро и ловко, мгновенно выкашивая лужайку или зеленую ложбину на угоре. Бабы сноровке ее люто завидовали.

Сельчане уже трудились вовсю. Угор над Волгой был весь усеян белыми, алыми, розовыми, синими, небесными рубахами, юбками, поневами, сарафанами: бабы и мужики дружно поднимали косы, остро и быстро двигали ими над шелестящей травой, вонзали в самую травную, мощную гущу. За блеском лезвий трава ложилась покорно, обреченно. Выкос все рос, расширялся, угор постепенно обнажался, а девки шли за косцами с граблями и сгребали накошенное в кучи и стожки. Кто посильнее да помускулистее – сбирал стожки в настоящий стог, очесывал его граблями и охлопывал.

Ефим и Мишка взбросили литовки. Косы запели в их руках, почти под корень срезая могучую траву.

– Гнездо не срежь. Тут козодои гнезда вьют.

– Ну и срежу? Невелика беда.

– А если Господь твое – срежет?

– У Иова вон срезал. Да Иов Ему опять же молился. И Господь ему – все вернул.

Косы пели и визжали резко, тонко, длинно.

Ефим криво усмехнулся. Пот тек по его губе.

– Сынок-от у меня Писание, оказывается, читает.

Мишка вскинул косу высоко, захватил сразу полкруга травы вокруг себя.

– Да это мне Софья читывала. Я и запомнил.

Вжикали косы. Потянуло пьяным цветочным духом. Мишка скосил глаза. Никого. Обернулся. Сзади и чуть сбоку, ступая по траве осторожно и легко, шла Наталья и резво, быстро косила; справа от нее шла Софья, еще поодаль две бабы со двора Уваровых гребли скошенное.

Бабы все были в лаптях, а Наталья босиком.

Косовище в руках Мишки мгновенно вспотело и заскользило.

Молчал, сильнее сжал губы. Делал вид, что ее не заметил, не видел.

За бабами, подальше, шел Степан Липатов, косой возил, как тяжелым молотом в кузне. Хлипкий был Степан, хворал вечно. Ветер дунь – и свалится: с кашлем, с хрипом. В жару – в обморок падал. Вот и сейчас лоб, как баба, белым мокрым платком обвязал, чтобы солнце не ударило.

Шуршала трава. Визжали и плакали косы. Блестели под свирепым, добела раскаленным солнцем узкие, как стерляди, лезвия. Вперед, вперед, не останавливайся, резвый сенокос! Еще велик угор, а скосить к закату надо. А пить-то уже как охота, да и есть тоже.

Мишка облизнул губу. Больше не глядел в ту сторону, где косила Наталья.

Она-то его прекрасно видела. На траву, на лезвие не глядела, а глядела на Мишку, и глаза ее искрили, смеялись. Софья исподтишка за ними обоими наблюдала. Софье по весне уж донесли: Минька к Наташке свататься шастал. Да все с весны замолкло. Замерло, а может, и сгасло. Неведомо то.

Тянули грабли траву. Переступали в траве босые ноги. Кто в лаптях да в онучах, счастливей босоногих был: трава щиколотки резала не хуже ножа.

И вдруг – короткий резкий крик. Наталья аж присела от боли на траву.

Мишка первым бросился к ней. Не думал, что задразнят, засплетничают. Просто – рванулся.

– Наташка! Что?!

Глядела смущенно, глаза прощенья просили.

– Да дура неловкая. Лезвием резанула.

Кровь из порезанной лодыжки щедро хлестала, поливала траву.

Мишка сорвал с себя рубаху. Рвал на куски сильными руками, терзал, как дикий кот – утку. Всю на клочки разодрал. Тряпками рану Наташке заткнул. Полосами рваной ткани стал туго-натуго перевязывать.

– Ой-ей, ты не шибко крепко! Распухнет, коли жилу перетянешь.

– Без тебя знаю.

Наталья вытягивала ногу по траве. Мишка пыхтел. Бабы сгрудились, стояли над ними, цокали языками, ахали.

– Бедняжечка Наташечка! Сама себя!

– Так вить дело недолгое…

– Кажда минутка на счету… а вот девка свалилась!

– Я не свалилась, – Наталья голову приподняла, – щас все пройдет.

Белый платок сполз ей на брови. Черные калмыцкие глаза горели гневно. На себя сердилась.

Мишка завязал охвостья, ладонь положил на Натальино колено. Она руку его с колена скинула.

– Спасибо.

– Бог спасет.

– Ступай домой!

– Еще чего. Напрасно.

Тяжело поднялась с примятой травы. Выстонав, косу подхватила. Шагнула вперед. Еще вперед. И пошла, пошла, пошла. Засвистела коса. Мишка Натальей залюбовался. Подшагнул к ней и, сам не зная, что творит, положил руки ей на плечи.

И отдернул, как от огня.

Она продолжала косить, ничего не сказала. Будто слепень сел, посидел, не укусил, улетел.

…Солнце когда на закат перевалило, стали обедать. Сели в тени телег. Лошади стояли в тенечке уже наметанного большого стога, вздыхали, жевали скошенную траву. Софья расстелила на траве два широких полотенца, вынула из телеги мешочек. Из мешочка на полотенце вывалились: круглый ситный, круглый ржаной, нож, блестевший не хуже астраханской сельди, а вот и рыбка вяленая, каспийская тарань, а вот в банке разварной сазан с ломтями вареной ярко-желтой икры. Пучки луку зеленого, да в обвязанном платком чугунке – вареная прошлогодняя картошка. Первый чеснок, зубчики Софьей заботливо почищены. Да в пузырьке из-под аптечного снадобья – крупная серая соль.

У Мишки слюнки потекли. Предвкушал трапезу.

– Софья! А пить, пить-то взяла ай нет?

– А то. Забывчива, думаешь?

Встала, наклонилась над краем телеги. Из-под мешков вытащила четверть. Там булькал темный квас. Софья тяжело вздохнула.

– Нагрелся, собака. Как ни упрятывала…

Мишка ел, пил. Глаза у него будто на затылке выросли. Хотел оглянуться на Наталью, да себя поборол. В тени громадного осокоря, росшего на скате угора, стояла телега Ереминых. Наталья держала в обгорелых на солнце руках ломоть, крупно откусывала, жадно жевала. Смотрела в затылок Мишке.

Мишка утер рот ладонью, легко встал с земли. Глазами Наталью нашел. Подошел, чуть подгибая в коленях ноги, пружиня в шаге. От теплой земли, от горячей скошенной травы вверх поднималось марево. Натальино лицо колыхалось, видимое как сквозь кисею.

Присел рядом с ней, на траве сидящей, на колени.

Вдруг Наталья сама ладонь ему на колено положила. И руку не снимала.

Ее зубы хлеб во рту месили.

Мишка боялся шевельнуться.

– Ты что? – беззвучно спросил.

Наталья тихо засмеялась.

– Рыжий ты, – сквозь смех выдавила. – Да я еще подумаю.

Даже лоб у Мишки под картузом покраснел.

– Я красный, ты черная, какие детки получатся? – так же шепотом, да грубо, прямо в потное девичье лицо кинул он.

Загорелая рука сползла с Мишкиного колена. Наталья дожевывала хлеб. Проглотила. Крепче узел белого платка на затылке завязала. «Будто снежная шапка на башке, и не тает», – бредово думал Мишка. Марево завивалось вокруг них. Пахло раздавленной земляникой.

От ближнего стожка веял аромат донника.

На миг Мишке почудилось: они оба – в стогу, и он целует Наталью безотрывно.

* * *

Снарядили Еремины телегу на самарский рынок – мукой да маслицем поторговать. Мельничошка и маслобойка работали без простоя, наняли Еремины все-таки двух батраков, семьей не справлялись. Сельчане, видя, что Мишка по Наташке сохнет, шутили: «Тебе бы, Минька, к Павлу-то Ефимычу батрачить пойти, вот и слюбились бы с Натальей Павловной».

Ходил кругами, как кот вокруг утицы в камышах, и все повторял: рыжий я, рыжий, рыжий, для нее противный. «Поцеловать бы хоть разик! Глядишь, и попробовала бы, какова любовь-то на вкус».

Увидел разукрашенную, в честь путешествия в Самару, ереминскую телегу: с привязанными к бокам красными и белыми ленточками, с зелеными березовыми ветками, с вплетенными в конскую сбрую золочеными кисточками. Побежал, босой, ступни жнивье кололо. Догнал, запыхавшись. Наталья сидела поверх мешков. Она видела, как он бежит, глядела молча, строго.

Догнал. Конь шел медленно, телега тряско переваливалась с боку на бок. Младшая сестра Натальи, Душка, щеки в оспинах, обнимала грузный мешок с мукой, остро вонзала маленькие раскосые глазенки в мрачного Мишку. Он быстро шел рядом с телегой. Ловил глазами глаза Натальи.

– На рынок?

– А то куда!

Душка отвечала бойко, громко, быстро. Будто собачка лаяла.

– Меня возьмете? Гляжу, у вас мужиков нет. А ну нападут? Добро отымут!

– Есть. Вон братан спит!

За мешками, за крынками с маслом и правда кто-то сонный валялся. Сергей, младший брат.

– Какой это мужик. Кошке на ночь не погрызть.

Вдруг Наталья подняла ресницы. Мишку будто две черных пчелы ужалили.

– Прыгай. Поможешь мешки сгружать.

– Да и торговать помогу! Я умелый!

На ходу в телегу запрыгнул. Умостился к Наталье поближе.

Солнце било отвесными лучами в головы и плечи. Наталья пошарила за спиной, вытащила чистое полотенце.

– На. Затылок обвяжи. Напечет.

…На рынке Мишке не пришлось стаскивать наземь мешки, банки, жбаны и крынки – торговали прямо с телеги. Конь стоял послушно, печально. Наталья коню на холку накинула холстину, от жары спасала. Масло народ покупал прямо крынками. Ереминское масло на самарском торжище славилось. Мишка исподтишка разглядывал Наталью. Развышитая рубаха, крохотные красные камни в смуглых мочках. Широкие, и впрямь калмыцкие скулы. Высокая шея.

– Шея у тебя башня, – сам себе прошептал. Наталья услышала.

– А у тебя – воротный столб!

Душка торговала мукой. Волосы, руки, грудь уже белые, как снегом замело. Совок в руке, малявка, держит неумело, муку на ящик-прилавок то и дело просыпает.

А все ж народ громко, во весь голос толкует, на Душку косясь:

– Вон, вон! Эта рябая! Гляди-ка, ишь, бойкая торговля!

Наталья режет масло, тайком слизывает с широкого квадратного ножа-тесака.

– Язык обрежешь.

Мишка и вправду пугается.

– Еще чего! Я ловко.

Сергей в большой кошель деньги собирал. Мишка на кошель косился.

Вдруг конь странно, безумно мотнул головой, дико заржал и пошел, пошел вперед, ступая без разбору, давя копытами чужую снедь, разложенную на мешковине и холстах на жаркой земле!

– Эй! Балуй!

Мишка напрягся. Раздумывать было некогда. «Сейчас взыграет, на дыбки встанет. Копыта опустит – небось кого передавит! Быстрей надо!» И уже не думал. Ринулся вперед. Забежал впереди обезумевшего коня. Подхватил под уздцы. Конь лягался задними ногами. Оглушительно ржал прямо Мишке в ухо. Мишка кряхтел, упирался в землю ногами. Держал крепко. Вцепился в поводья. Конь выпучил бешеный глаз, грыз удила, рвался. Мишка стоял и держал. Устоял. Крынки в телеге попадали. Растаявшее на жаре масло вытекало из-под марли. В телегу прыгнул приблудный кот, жадно слизывал потеки масла и сметаны.

Наталья подбежала к коню.

– Где тебя укусило?.. ты скажи, скажи, Гнедышка… где…

Шарила по мокрой лоснящейся, шелковой конской шкуре руками, ладонями. Пальцами – искала. Кулаки Мишки побелели, крепко сжатые. По губам коня текла слюна.

– Вот… ага…

Наталья чуть присела, засунула руку между конской ногой и брюхом. Бока раздувались, ребра сквозь гнедую шкуру ободами бочонка просвечивали.

– Клещ какой! Жирный!

Лицо Натальи сморщилось, она выпростала из-под конского брюха руку. Между ее скрюченных пальцев Мишка с отвращением увидел круглый черный раздутый шар великанского клеща.

– За животягами не уследишь… и вроде на ночь в конюшне чистила его, мыла…

– Дай раздавлю, – сказал Мишка.

– Да у тебя ж руки заняты. Ты лучше Гнедышку держи.

Конь сопел, храпел. Глаз светился синей сизой сливиной.

– Ты мне под ногу бросай.

– Уползет!

– Пусть попробует.

Наталья кинула клеща на землю. Мишка вдавил его босой пяткой в твердую землю. Нежная пыль мукой облепила его ступню. Наталья присела на корточки.

– Дай гляну, сдох ли. Они жесткие, гады.

Юбку в пыли пачкала. Мишка оглаживал коня по холке.

– Ну да, живой, дрянь!

Сергей нашел в телеге, в соломе, молоток, бросил Наталье. Она поймала.

Била по клещу, как по гвоздю. Мишка рассмеялся.

– Все, шабаш. В землю вбила! Как зерно, прорастет!

Наталья разогнулась. Тяжело дышала. Заправляла смоль волос под платок. Душка поднимала в телеге упавшие крынки, тряпицей подтирала масляные и сметанные лужи. Конь успокоился, ржал тихо, благодарно.

– Проголодался? – спросила Мишку Наталья.

Не смотрела на него. Только вбок и вниз.

– Есть немного.

– На. Похлебай сметанки.

Вынула из телеги и протянула ему крынку.

– А ложки ж нет!

– А ты прямо через край. Мы тут не в трактире.

Мишка взял крынку из рук Натальи, и тут она на него посмотрела. Будто раскаленной, из печи вынутой кочергой полоснуло ему по лицу. Пил из крынки сметану, чуть закисшую на жаре, а глаз от глаз Натальи не отрывал.

И она – не отрывала.

…Из ереминского дома Павла Ефимыча на лютую войну взяли.

А когда Мишка на войну ушел, биться с неприятелем за веру, царя и отечество, Наталья недолго в девках побыла.

Через полгода после Мишкиного отъезда обженили Наталью со Степаном Липатовым, хлипким да болезным, из старинного казачьего рода. Издавна жили казаки Липатовы в Жигулях. И все у них силачи рождались, только вот один Степан – выродок: в груди узкий, в плечах хилый, ножки что спички, то и дело кашляет, сам сутулится да еще на живот жалуется. Бабки-знахарки его уж и всякими отварами поили, и над ним нашептывали – бесполезно. Таким уродился, видать.

А зачем Наталья согласие дала? А низачем. Так просто. Одиноко одной. Да и мать перед иконами, на коленях, плакала: бобылкой нельзя быть, соломенной невестой – нельзя! Где твой Минька? Бог весть. И не вернется! Убьют его, как пить дать. Или уже убили.

Сваты от Липатовых пришли, с хлебом-солью. Наталья вышла из дальних комнат, голову смиренно наклонила.

Потом, ночью, край кисейной занавеси себе в рот засовывала, грызла – так кричать, во весь голос реветь хотела. Да от всего семейства стыдно. Себя борола, руки кусала. Встала с кровати, молилась всю ночь.

…В Буяне на водонапорной башне то красный флаг воздевали, то трехцветный. Выстрелы сухо хлопали. Когда белые село занимали – расстреливали и жгли. Красные захватывали – не лучше отличались. На Ереминых не посягали: у всех мужчин в семействе – ружья охотничьи, у Павла Ефимыча – турецкая винтовка, нарезная тяжеленькая берданка. Стреляли все метко. Даже девки. Наталья сама стреляла и не раз на охоте в зайца попадала. Дом крепкий, что тебе крепость. Ни белые, ни красные его не трогали. Будто замоленный был, заговоренный.

Да попросту – боялись.

А Мишка? Что Мишка?

Ушел себе и ушел. Куда ушел? Под пули.

…Революция пришла, загрызла рыбу-время красной кошкой.

Софью изнасиловали красные. Она после того повесилась в сарае на конской узде. Избу Ляминых подожгли, с четырех сторон весело, с треском горела, ярким пламенем, как соломенная Кострома на масленицу. Ефим пошел на Волгу, сел в лодку, отвязал ее от столба, выплыл на стрежень, помолился на солнце и кувыркнулся в воду. А вода-то была ледяная – апрель, река вскрылась, крупные льдины со зловещим шорохом двигались вниз, к морю, мелкие грязные льдинки плыли быстро, как пестрые утята, на иной льдине сидела собака, морду подняв, выла, не хотела смерти.

* * *

Они долго ехали сюда, ехали без страха, но с тоской и тревогой, ехали через всю страну, что еще так недавно была их страной, и они владели ею, и она была под ними, под русскими царями, – и ничего, что она, царица, рождена ангальт-цербстской немкой, а в нем намешано и английской, и немецкой крови – через край прольется; они все равно были русскими, наперекор всему, и это была их Россия, – а теперь уже вовсе и не их, – а чья же тогда?

Ничья, может, и ничья. Разброд во властях; разброд в умах.

И война не закончена. Война идет.

Они так долго сюда ехали, что им казалось – они будут ехать так всегда, под ними грохотали колеса, шумели и вздрагивали пароходные плицы, под ними неслась и расстилалась и убегала назад, за поворот, за горизонт, земля, и ее они любили, а вот любила ли их она?

Теперь на это не было ответа.

И сами себя они боялись обмануть.

А когда приехали, прибыли в Дом Свободы – и смешно так прозывался дом, как в насмешку над ними, а может, в укор, – забыли, что где-то грохочут пушки и рвутся снаряды, забыли, как девочки натягивали на головы платки сестер милосердия, чтобы бежать в размещенный во дворце госпиталь для тяжелораненых, а Бэби вертелся перед зеркалом в новенькой шинели – ехать на фронт, в Ставку, с отцом; забыли, как народ бежал по улицам Петрограда с плакатами: «ВОЙНА ДО ПОБЕДЫ!», «РАЗГРОМИМ ПРОКЛЯТАГО НЕМЦА!»; забыли, как царь бледными губами повторял перед народом, перед министрами, перед семьей, сам с собою, наедине: «Будем вести войну, пока последний враг не уйдет с земли нашей». Они все забыли. Память горела дикой раной, но они замотали ее плотными лазаретными бинтами.

Они все забыли, и войну, и эту пошлую, зверью революцию; их землю выбили у них из-под ног, как табурет, и они закачались на ветру, – еще не повешенные, но уже летящие.

А друг другу улыбались. Сами себе – в забвении своем – боялись признаться. Сами себя хвалили, сами себя ругали. А если хвала и ругань доносились извне – старались не слышать.

Николай садился напротив жены, ласково улыбался ей, брал ее за руки и шептал: Аликс, ты сегодня превосходно выглядишь, ты такая у меня красивая, я ослепну от твоей красоты.

Она не верила, а делала вид, что верила. Чтобы ему сделать приятное.

Спасибо, родной, вот я и весела.

Она ему что-то доброе, милое быстро, оживленно говорила в ответ, заговаривала ему зубы, чтобы он не вспомнил, не понял, что они живут взаперти, что дворца больше нет, а есть суровый, бедный пустой дом, где они одни – под присмотром грязных красных солдат; лепетала, улещивала, усовещивала, советовала, ласкала, – развлекала, а он вдруг сильней сжимал ее старые, уже морщинистые руки, и она испуганно слушала его голос, каждый малый звук в нем, каждый хрип: «Знаешь, я не чувствую время. Я перестал его ощущать. Аликс, мне кажется, никакого времени нет. Нет и не было. Я отрываю от календаря листки и удивляюсь: на них оттиснуты какие-то числа, какие-то цифры. Я гляжу на них и не понимаю, что это такое. Тысяча девятьсот восемнадцать, пятнадцать, двадцать три, девять, тридцать, одиннадцать. Какое-то лото, барабанные палочки. Барабанные палочки, слышишь! Я ничего не понимаю. Время исчезло. Вот ты мне скажи, ты, только ты, – оно есть или его уже нет?»

Царица, сжимая его руки, глядела на него круглыми от ужаса глазами. А голос делала сладкий, нежнейший. «Да, милый, да. Оно есть. Оно нам подарено Богом. Чтобы мы совсем не заблудились, не потерялись. Чтобы мы не лишились разума и…»

Жена замолкала, и он обеспокоенно сам теперь жал, тискал ее руки, спрашивал хрипло, тревожно: и чего? Чего? И – чего?

И тогда царица долгим взглядом проникала в него, и ее безумные зрачки, водяные, речные радужки проходили сквозь него, насквозь, и выходили наружу, как пули, навылет.

«И любви», – говорила она еле слышно.

…а когда ложились спать, холод наваливался на них и обнимал их, под толстым жутким одеялом холода они все крепче обнимали друг друга, и царь шептал жене на ухо, под седую печальную прядь: знаешь, если мы тут все выживем, если живы останемся, если – выйдем на свободу, то, пожалуйста, не спорь со мной, я так решил, я это на самом деле давно решил, только тебе не говорил, да что там, ты и так все сама знаешь, я – стану – патриархом.

Жена ахала и клала ему обе ладони на горячий лоб, а он тихо смеялся и бормотал: охлаждай, охлаждай меня холодненькими ручками своими, я весь горю, я вот думаю – я для этого дела на земле и назначен, что я все эти годы делал на троне, ума не приложу, я же просто священник, я – для церкви, я всю жизнь мечтал об этом, и здесь, в этой сибирской лютой зиме, сижу и мечтаю, лежу и мечтаю, и думаю, что это было бы самым правильным, наиболее верным для меня, да что там – для меня: для всех! Для всех нас! Знаешь, я чувствую, что это мой путь! Золотом, золотом светится он. Горним золотом, милая. И мне стыдно, что я… слишком мягкий для войны, хоть я и хорошо умел воевать, слишком мягкий для моего народа, для вас всех, семьи моей. Я иногда чувствую: я стою будто в свете. И он так мягко, мягко обнимает меня. И мне тогда так стыдно, стыдно! И я так плачу тогда! Но ты, ты не видишь. Я боюсь тебя расстроить. Я плачу один. Ты прости меня за это, пожалуйста, прости.

…и жена бормотала, сумасшедшая, растрепанная, глядя несчастными глазами, счастливо плача, теперь уже в жесткое горячее ухо ему: мне не за что тебя прощать, ты для меня святее святого, и, если бы ты уже был – патриарх, я бы первая попросила у тебя благословенья.

* * *

– Эй! Лямин! А ты слыхал таково имя – Троцкай?

Михаил медленно, старательно раскуривал самокрутку.

Раскурил, тогда поднял глаза на кричащего.

Лешка Уховерт стоял неблизко, поодаль, потому и орал.

Лешка страшной жестокостью отличался, а еще силен был, как три быка: ему в лапы не попади – раздавит, и только кости хрустнут. Иные в отряде с ним пробовали бороться. Выходило себе дороже.

– Нет! Не слыхал!

– Глухой ты! Ищо услышишь!

– А ты – слышал?!

Перекрикивались, как на пожаре. Михаил косился на ноги Уховерта: без сапог, а портянками обмотанные.

– Я – да!

– И чо?

– Да один такой! Мне Куряшкин говорил: в Москве, грит, власть у йо щас большая!

– Важней Ленина, или как?

– Да кто ж его знат! Может, и важней! Там их, героев-то да вождей, сам черт разберет!

– Зачем же ты мне – про него – баешь?!

Уховерт, перетекая мощным телом с боку на бок, подплыл по солнечному хрусткому снежку к Михаилу. До ноздрей Лямина донесся водочный дух.

– А затем, – Лешка наклонился, и сильней, острей запахло спиртом, – что будь готов, солдат, ко всему.

Говорили тише.

– К чему это?

– А к перемене.

– Чего?

– Власти. Власти, дурень, чего-чего!

Совсем тихими стали речи. Дым окуривал наклоненную голову Лямина.

– Будто ты про власть много чего знаешь.

– Да уж не мене тебя.

– Мене, боле. Болтун.

– Щас, болтун. Из Питера намедни брат Колосова Игнатки вернулся. Россказни рассказывал.

– А ты слыхал?

– Если б не слыхал, не калякал бы.

– И что слыхал?

– Там во дворце одном все наши владыки собрались. Под началом Ленина, понятно. И думу думали. Колосов Никитка, Игнаткин брат, там был и все запомнил. Все.

– Что – все-то? Кончай загадками брехать.

– Я не брешу. Скоро нас отсюда, из Тобольска, вместе с нашими царями, выродками, погонят.

– Куда погонят?

– В друго место. Никитка говорит – на Урал.

– Чо мы на Урале-то забыли?

– Да не мы забыли.

– Урал велик.

– Екатеринбург имею в виду. Там, Игнатка разузнал, у власти один ушлый мужик. Исайка Голощекин.

– Из бедняков?

Михаил затягивался глубоко, вдыхал дым и носом, и ртом, чтобы глубже прошел, опьянил, насытил усталое тело обманом краткого отдыха.

– Из самых что ни на есть.

– Это хорошо. Наш, значит.

– Значитца, да.

– Да команды никакой ведь не было к отъезду.

– Это понятно. Да все к этому идет. Никитка врать не будет.

– А что, Никитка допущен был к высоким разговорам? Простой красноармеец?

Окурок тлел, дотлевал в согнутых, сцепленных грязным заскорузлым кольцом пальцах.

– Простой! – Уховерт хохотнул. – Мы нынче все не простые. Нынче – власть народа. Смекай, значитца, чья власть? На-а-аша. То-то же. Щас всякий-каждый – до верхов долезть может. И с самим Лениным балакать. Никитка – балакал.

– Не верю!

Насмешка изогнула табачные губы Лямина.

– А я – верю. Толку что не верить?

– Ладно, – мирно сказал Лямин. – К сведению принял. И что это означает?

– Как – что?

Уховерт, не мигая, глядел в заросшее щетиной лицо Лямина.

– Мы можем ужесточить режим охраны?

– А-а, вот ты о чем. – Лешка плечами пожал. – Хочешь, и ужесточай. Веселись в свое удовольствие. Надо же им отомстить, негодяям.

«Гляди ж ты, как всем нам они насолили».

Вспомнил, как царицу в газетах рисовали отвратной проституткой, чернобородого Распутина рядом с ней – грозным остроклювым коршуном, только без порток, а царя – с длинными хищными зубами, и кровь с клыков на мундир каплет.

Кровавые! Изверги!

«Вместо того, чтобы их пустить в расход где-нибудь в проходном дворе – мы тут их бережем, стережем. Сметанкой кормим, яйцами. Свежий хлеб на рынке повара покупают, да чтоб калачи еще теплые были».

Дрогнул спиной. Свел лопатки.

«Надо что-то резкое, злобное сказать. А то подумает: я тряпка, тюхтя. Или что я с царями в сговоре».

– И то правда. Спасибо, надоумил.

* * *

Их было трое, и все уже под хмельком.

Как Михаил затесался меж них, он толком не помнил.

Сначала комиссар отпустил погулять: вроде как вознаградил. «Кумекает, паря, што мужикам тожа надоть отдыхнуть!» Чей голос выпалил это Лямину в самое ухо? Он даже не обернулся – как шел по темной улице, так и шел. Чуть впереди этих троих.

Куда шли? В Тобольске не загуляешь с размахом, это тебе не Москва, не Питер. И даже не Самара. «Ой, Самара-городок, беспокойная я…» – сами вылепили губы. Помял пальцем верхнюю губу: простыл намедни, там, где усы пробивались жесткой грубой щетиной, выскочил крупный, с ягоду черники, чирей.

Однако шли гулять, это он хорошо помнил.

– Беспокойная… я… успокой… ты…

Фонарь висел над головой переспелым желтым яблоком.

– Меня…

Когда шли по улице Туляцкой – навстречу трое.

«Их трое, да нас же четверо, отобьемся, если что».

Шаги срезали расстоянье. Подошли ближе. Вот уже очень близко. Офицерские погоны.

– Беляки, – плюнул вбок Андрусевич, и слюна на усе осела, – вот тебе нумер…

Мерзляков подобрался, под расстегнутой курткой – Лямин увидел – подтянул ко хребту живот. Готовился.

– Ненавижу, – тускло сказал Андрусевич. Глубже надвинул на глаза кепку.

– Я лютей ненавижу, – бросил Люкин. И визг кинул в ночной холодный, черный воздух:

– Ненавижу-у-у-у!

Офицеры встали.

«Откуда? С какого припеку? Кто завез? Сами приехали? Брать. Расстрелять на месте?»

Мысли ошалело бились друг об дружку.

Лямин видел, как руки, пальцы офицеров Белой Гвардии ищут застежки кобуры. Люкин уже держал наган наизготове. Быстрей всех успел.

«Сейчас бахнет, и наповал».

– Стой! Они расскажут!

Что расскажут, и сам не знал.

Андрусевич закусил желтый ус подковкой нижних зубов. Офицер, что ближе всех стоял, медленно поднял руки. Двое других вцепились в кобуры, но уж понятно было – опоздали.

Сашка шагнул вперед. Его лицо под заиндевелой ушанкой стянула, как на морозе, будто застылая, изо льда, выморочная, дикая ухмылка.

– Чей мотор?!

Лямин забегал глазами. Из-за угла высовывался зад громоздкого авто.

– Мой, – белыми губами нащупал слово самый молодой, самый бледный.

«Молодец, углядел. Люкин теперь тут командир?»

Взбросил глаза на Мерзлякова. Мерзлякова всегда слушались. Но, видать, теперь бешеный Люкин тут заправила.

От оскала Люкина плыл дух хорошего табака.

«Сволочь, где-то ведь украл пачку отменных папирос, а может, и сигары слямзил. И ховает. Товарищам – шиш».

– Садись в авто! Поедем!

Ближний офицер безумными глазами спросил: куда?

– Я мотор поведу, – Мерзляков выступил вперед. Постоял немного и, длинная живая слега, пошел прямо к черному, как мертвый жук-плавунец, авто.

«Железный сундук. Вместительный хоть, а все не уберемся».

Убрались. Мерзляков вел, Лямин рядом сидел, а худой Андрусевич потеснил троих, утрамбовал их на заднем сиденье. На всякий случай ствол револьвера в ухо врагу всунул. Люкин на колени офицеру нагло, потешно уселся.

– Вот как мы, эх, с ветерком, терпите, дряни!

– А куда едем, товарищ? – спросил Михаил.

Очень хотелось курить. А еще – спать.

«Как там наши цари-господа? Вот они уж точно спят. Спят, помолясь! А мы мотаемся. Ночь, город, вот пленных взяли. И кой черт их в Тобольск занес?»

– Оружие сдать! Быстро!

– Кому сдать?

Опять молодой голос подал. И старался, чтоб не дрожал.

– Да мне же! – Сашка трясся в мелком хохоте. Наган в его руке трясся тоже. – Живо!

Авто подпрыгивало на стылых ухабах. Офицеры расстегивали кобуры и клали на пол авто, под Сашкины сапоги, пистолеты и револьверы. Руки Мерзлякова крепче вцепились в руль, посинели.

– Эй, Сашка, слышь… – Лямин в одночасье охрип, будто колодезной воды наглотался. – А чо с ними делать-то будем?

– А ничо, – весело и нагло ответил Люкин. – Гляди вот, чо.

Сидя на коленях у старого офицера, с морщинами у рта, с мешками под глазами, якобы неловко повернул торс и въехал локтем в глаз старику. Тот охнул. Глаз быстро заплывал лиловой темной кровью.

– Эй, отребье белое! Слухай сюда. Нам деньги нужны! Поняли – деньги! Вы нам – выкуп за себя достанете! Раздобудете три тыщи рублей – живы будете, отпустим! Не найдете – расстреляем к едрене матери! Все слыхали?! Все?!